《中國(guó)美術(shù)報(bào)》 第227期 域外美術(shù)

杰克遜·波洛克?壁畫(huà)?1943年?圖片:古根海姆博物館

紐約古根海姆博物館“打結(jié)、撕裂、分散:抽象表現(xiàn)主義之后的雕塑”展覽現(xiàn)場(chǎng)?圖片:古根海姆博物館

正在展出的“打結(jié)、撕裂、分散:抽象表現(xiàn)主義之后的雕塑”,雖然僅僅展出了八件雕塑作品,但卻成為了紐約古根海姆博物館近些年來(lái)最受歡迎的展覽之一。同一時(shí)刻、同一地點(diǎn),展覽“離開(kāi)畫(huà)架:杰克遜·波洛克的《壁畫(huà)》”也在時(shí)刻提醒著往來(lái)的觀眾:代表了美國(guó)戰(zhàn)后現(xiàn)代藝術(shù)發(fā)展的抽象表現(xiàn)主義流派,至今仍然為當(dāng)代藝術(shù)提供了無(wú)窮無(wú)盡的創(chuàng)作靈感和思想來(lái)源。

1943年的夏天,佩姬·古根海姆委托波洛克創(chuàng)作了《壁畫(huà)》,為的是裝飾她的公寓。這件長(zhǎng)約六米的壁畫(huà)成為了波洛克創(chuàng)作生涯的一次突破,他開(kāi)始沉浸在大幅面繪畫(huà)之中,并逐漸找到滴濺的畫(huà)法。從架上到壁畫(huà),再到滴濺的創(chuàng)作手法,這是一個(gè)遞進(jìn)的過(guò)程。藝術(shù)史學(xué)家們本以為波洛克將以超現(xiàn)實(shí)主義完成他的職業(yè)生涯,然而這位被選中的藝術(shù)家,最終成為了抽象表現(xiàn)主義藝術(shù)的旗手。而展覽“離開(kāi)畫(huà)架”在這幅巨大壁畫(huà)的周?chē)钩隽巳〉枚嗟淖髌罚约耙恍┧囆g(shù)家和古根海姆家族的對(duì)話,都是為了表明抽象表現(xiàn)主義的誕生和博物館的創(chuàng)立之間的緊密關(guān)系。

兩個(gè)內(nèi)容近似、規(guī)模卻并不大的展覽在疫情期間同時(shí)展出,背后顯然是策展人的深思熟慮。美國(guó)抽象表現(xiàn)主義繪畫(huà)在上世紀(jì)60年代既已失去了先鋒的沖勁,而雕塑卻因此獲得了新生。然而和康斯坦丁·布朗庫(kù)西冰冷、堅(jiān)硬的石頭材質(zhì)或大衛(wèi)·史密斯使用的鋼鐵不同,根據(jù)古根海姆博物館的介紹,當(dāng)時(shí)年輕一代的藝術(shù)家希望探索“空間、材料和力學(xué)的基本經(jīng)驗(yàn)”,并“幫助美國(guó)戰(zhàn)后藝術(shù)的重點(diǎn)轉(zhuǎn)移——從手勢(shì)繪畫(huà)轉(zhuǎn)向?qū)Σ牧衔锢硖匦缘奶剿鳌薄2┪镳^將雕塑展覽作為旁注放在波洛克的《壁畫(huà)》一邊的做法似乎有些輕率,但展覽中的雕塑家們的確受到了抽象表現(xiàn)主義繪畫(huà)的影響,隨意性、偶然性和重力在這些雕塑中發(fā)揮了作用。展覽的標(biāo)題“打結(jié)、撕裂、分散”,旨在將這些雕塑作品置于抽象表現(xiàn)主義的背景之下。但事實(shí)上,這種抽象表現(xiàn)主義的影響,似乎只適用在理查德·塞拉、羅伯特·莫里斯和托尼·史密斯這三位男性雕塑家身上。展覽中的三位女性雕塑家琳達(dá)·本格利斯、森加·嫩古迪和馬倫·哈辛格,則更像是策展人為了反對(duì)性別歧視和種族主義的精心安排。

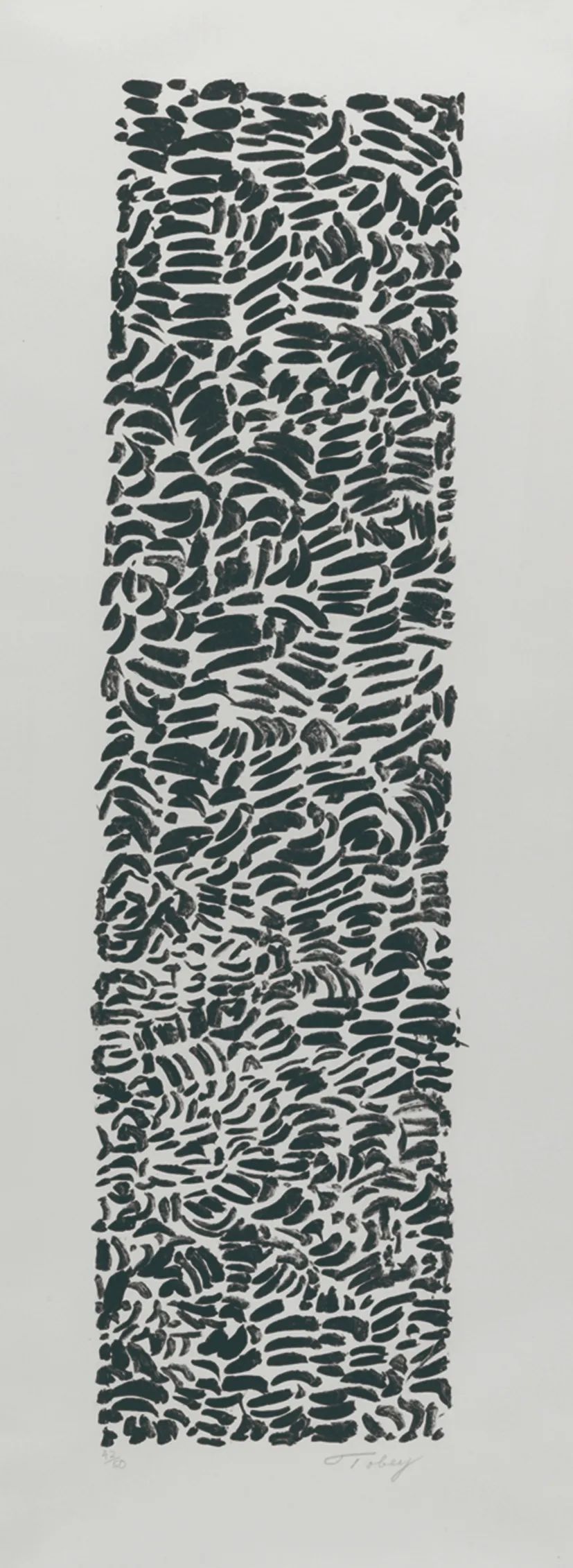

馬克·托比?中國(guó)記憶?版畫(huà)?1974年

圖片:MoMA

二戰(zhàn)后,抽象表現(xiàn)主義藝術(shù)在美國(guó)的強(qiáng)大國(guó)力之下開(kāi)始影響現(xiàn)代藝術(shù)的進(jìn)程。很多人將這場(chǎng)藝術(shù)的勝利歸結(jié)為美國(guó)的勝利,然而這場(chǎng)勝利同時(shí)制定出了一系列的規(guī)則。在此之后,波普藝術(shù)、極簡(jiǎn)主義藝術(shù)、大地藝術(shù)、概念藝術(shù)等紛繁的流派先后開(kāi)始出現(xiàn)在人們的視野。藝術(shù)史的線性敘事結(jié)構(gòu)一下子發(fā)生了重要的轉(zhuǎn)變,這種轉(zhuǎn)變的開(kāi)端是抽象表現(xiàn)主義的出現(xiàn),而根源實(shí)則在大洋彼岸的亞洲。如果說(shuō)美國(guó)政府、格林伯格是“撫養(yǎng)”抽象表現(xiàn)主義長(zhǎng)大的“父親”,那么它的文化母體實(shí)則在遙遠(yuǎn)的東方。

現(xiàn)代藝術(shù)起源之時(shí),梵高、高更和畢加索等人對(duì)日本傳統(tǒng)繪畫(huà)的借鑒,歐洲的建筑和繪畫(huà)中盛行的“中國(guó)風(fēng)”已經(jīng)被寫(xiě)入了主流藝術(shù)史。此后,東亞文化對(duì)現(xiàn)代藝術(shù)的影響與日俱增。中國(guó)傳統(tǒng)藝術(shù)開(kāi)始輸入美國(guó),始于首批華人移民浪潮的19世紀(jì)后半葉。第二次世界大戰(zhàn)后,美國(guó)和日本的關(guān)系迅速恢復(fù),日本的禪宗思想也讓美國(guó)對(duì)東方文化的興趣重新煥發(fā)。1954年,克利夫蘭美術(shù)館展出了中國(guó)傳統(tǒng)繪畫(huà),并影響了萊因哈特(Ad Reinhardt)等抽象表現(xiàn)主義藝術(shù)家的創(chuàng)作。約翰·凱奇(John Cage)更被認(rèn)為是一位沉浸于東亞文化的先鋒藝術(shù)家。但這種顯而易見(jiàn)的影響反而慢慢淡出了人們的視線,學(xué)術(shù)界對(duì)此的討論也越來(lái)越少。

來(lái)自東方的思想是神秘的、具異域風(fēng)情的,這個(gè)觀點(diǎn)自19世紀(jì)以來(lái)就從來(lái)沒(méi)有改變。在西方的經(jīng)驗(yàn)中,東方文化“參與”了美國(guó)先鋒藝術(shù)的發(fā)展,但這種影響仍然是由歐洲人建立的心理學(xué)和哲學(xué)所解釋和主導(dǎo)的。

弗朗茲·克萊因?無(wú)題?布面油畫(huà)?1957年?圖片:christies

需重新審視的藝術(shù)變革

無(wú)論這種偏見(jiàn)是如何根深蒂固,一些具有先鋒意識(shí)的西方學(xué)者仍然認(rèn)識(shí)到東方文化對(duì)抽象表現(xiàn)主義的塑造。早在1988年,藝術(shù)史學(xué)家大衛(wèi)·克拉克(David J. Clarke)就已經(jīng)開(kāi)始了東亞文化對(duì)美國(guó)抽象表現(xiàn)主義藝術(shù)的影響的系統(tǒng)研究,探討了東亞的形而上學(xué)和美學(xué)對(duì)抽象表現(xiàn)主義藝術(shù)家們創(chuàng)作的啟發(fā)。

2009年,同樣在古根海姆博物館,展覽“第三種思想:美國(guó)藝術(shù)家對(duì)亞洲的凝視1860—1989”總結(jié)了美國(guó)現(xiàn)代藝術(shù),尤其是抽象表現(xiàn)主義藝術(shù)從東亞文化中汲取的營(yíng)養(yǎng)。策展人亞歷山大·門(mén)羅(Alexandra Munroe)強(qiáng)調(diào),東方傳統(tǒng)藝術(shù)、書(shū)法和禪宗思想在這個(gè)過(guò)程中占據(jù)了統(tǒng)治性的地位。

遺憾的是,自2009年的這次展覽之后,來(lái)自東方的思想幾乎再也沒(méi)有被作為一種視覺(jué)和概念的語(yǔ)言來(lái)研究。

2020年暴發(fā)的新冠疫情非但沒(méi)有團(tuán)結(jié)起全人類(lèi),反而加劇了彼此的猜疑和偏見(jiàn)。如今在古根海姆博物館舉行的這兩個(gè)展覽,分明顯示了舊秩序的頑強(qiáng)掙扎,同樣也是藝術(shù)全球化進(jìn)程遭遇嚴(yán)重倒退的證明。要理解20世紀(jì)后半葉直至當(dāng)下的藝術(shù)發(fā)展,恐怕我們也不應(yīng)再把抽象表現(xiàn)主義藝術(shù)看作是承上啟下的里程碑,而是應(yīng)該從文化人類(lèi)學(xué)和社會(huì)學(xué)的視角去重新審視藝術(shù)史上每一次變革。■

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)