羅振玉舊藏《敦煌石室碎金》著錄唐代歷書現(xiàn)身嘉德春拍

日期:2021-04-30 17:15:30 來源:中國嘉德

拍賣

>羅振玉舊藏《敦煌石室碎金》著錄唐代歷書現(xiàn)身嘉德春拍

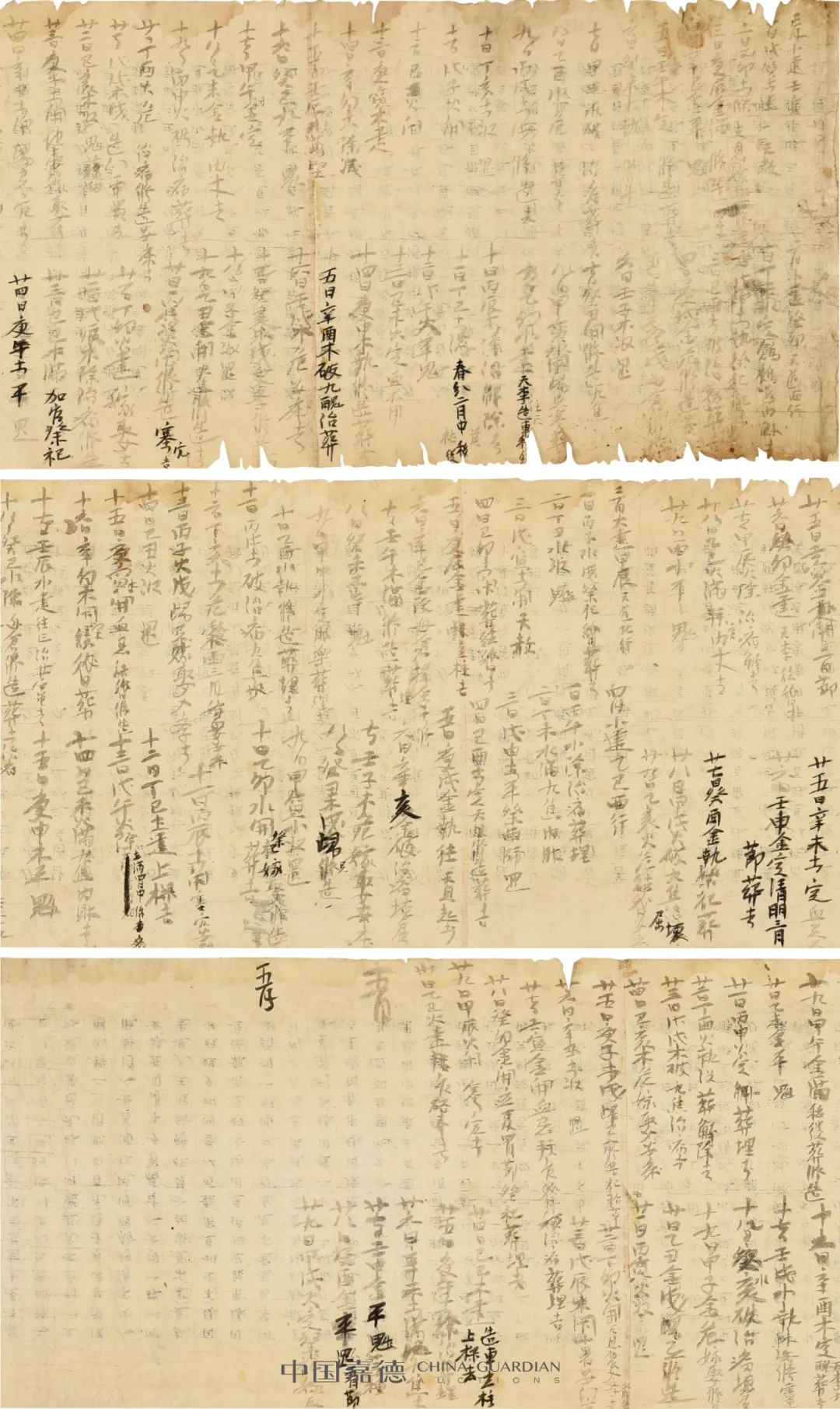

中國嘉德2021春拍征得羅振玉舊藏南北朝寫經(jīng)《大智度論卷二十四》背唐乾寧四年歷日,此件歷日羅振玉曾為之題跋,并著錄于羅氏民國十(1925)東方學(xué)會出版的《敦煌石室碎金》。在世界各地公私收藏的六萬余件敦煌遺書中,已知的敦煌歷日文獻只有43份,其中絕大部分都在國外圖書館,國內(nèi)已知中國國家圖書館藏3份,北京大學(xué)藏1份,已知可流通者僅此一件,至為珍罕。

中華文明以農(nóng)耕為本,歷代王朝無不重視頒歷授時,中古歷日自唐代《大衍歷》成后,歷注臻于完備,然而唐代具注歷日文獻并無自然傳承至今之片紙,故直到近世敦煌藏經(jīng)洞遺書流出后,始為學(xué)界所知。

敦煌具注歷日是研究我國歷法史的重要史料。但這些資料絕大部分都藏于法國國家圖書館及大英圖書館,國內(nèi)館藏屈指可數(shù)。在存世總數(shù)約6萬件的敦煌遺書中,目前已知的敦煌歷日文獻只有43份,其中被斯坦因劫走的有13件,被伯希和劫走的有22件,英法總計34份(其中989年歷日存兩殘件,分別為斯、伯所得);中國國家圖書館藏3份,北京大學(xué)藏1份;俄羅斯獨藏1份,另2件可和英國的一件綴合成一份;日本藏2份以及今季嘉德拍賣的這1份。

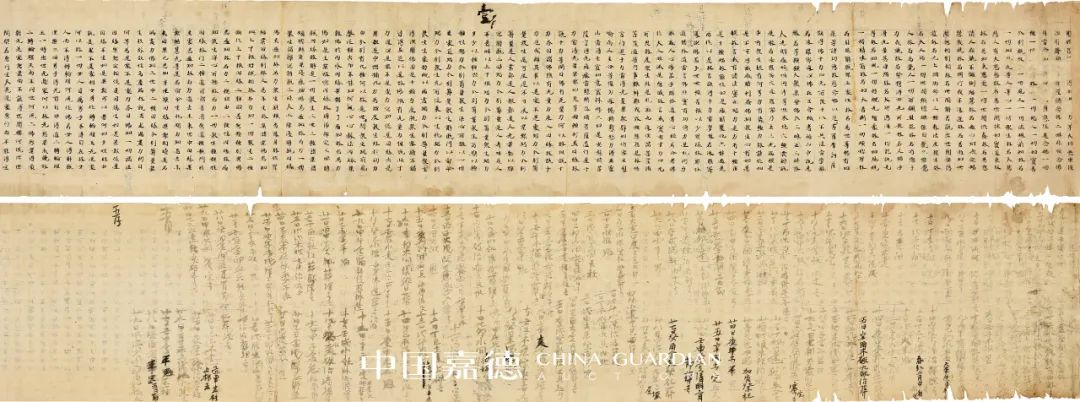

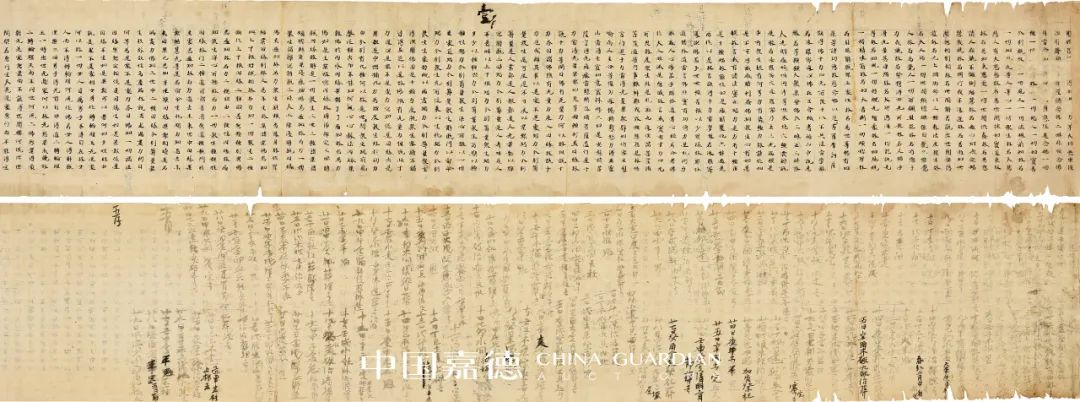

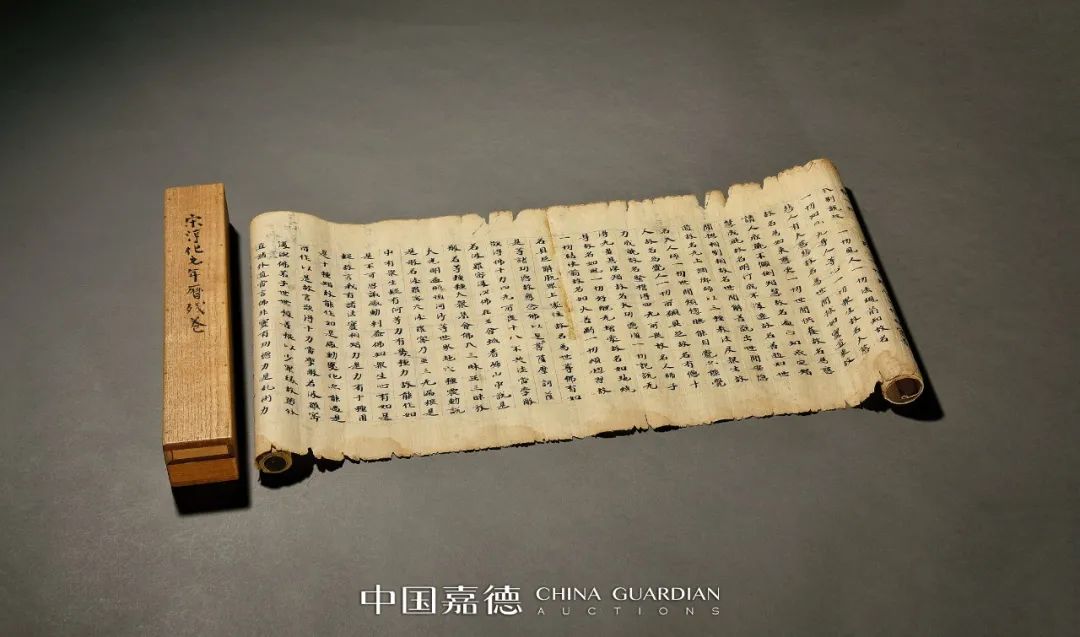

南北朝寫經(jīng)《大智度論卷二十四》背唐乾寧四年歷日南北朝中期(公元六世紀)寫本;唐乾寧四年(897)寫本中國嘉德2021春拍此件南北朝寫經(jīng)《大智度論卷二十四》背唐乾寧四年歷日為羅振玉舊藏。羅振玉也是我國最早開始研究敦煌歷書的學(xué)者。他曾為自己收藏的三件敦煌歷日寫過題跋。并將其收錄于《敦煌石室碎金》中。最早的一篇題跋文章是屬款壬戌(1922)八月題寫的《后唐天成殘歷跋》。此件現(xiàn)藏中國國家圖書館。這份“天成殘歷”存下半年,恰好可以和法藏伯希和3247號背基本合成926年一整年的完整歷日。

羅振玉歷日研究的第二篇文章是壬戌九月題寫的《后晉天福殘歷跋》,此件現(xiàn)藏中國國家圖書館。

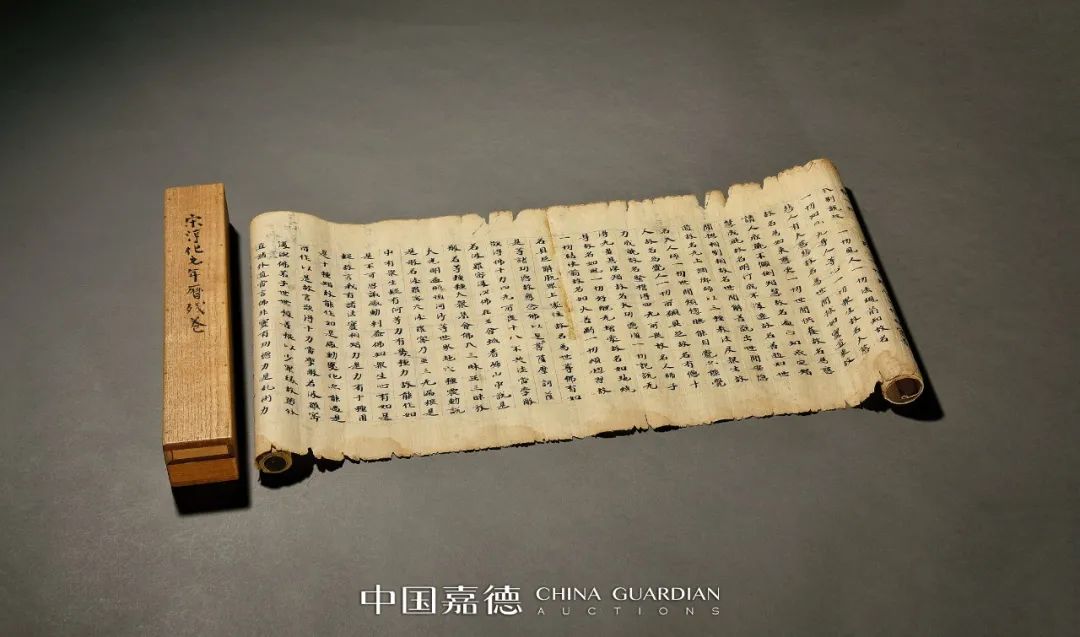

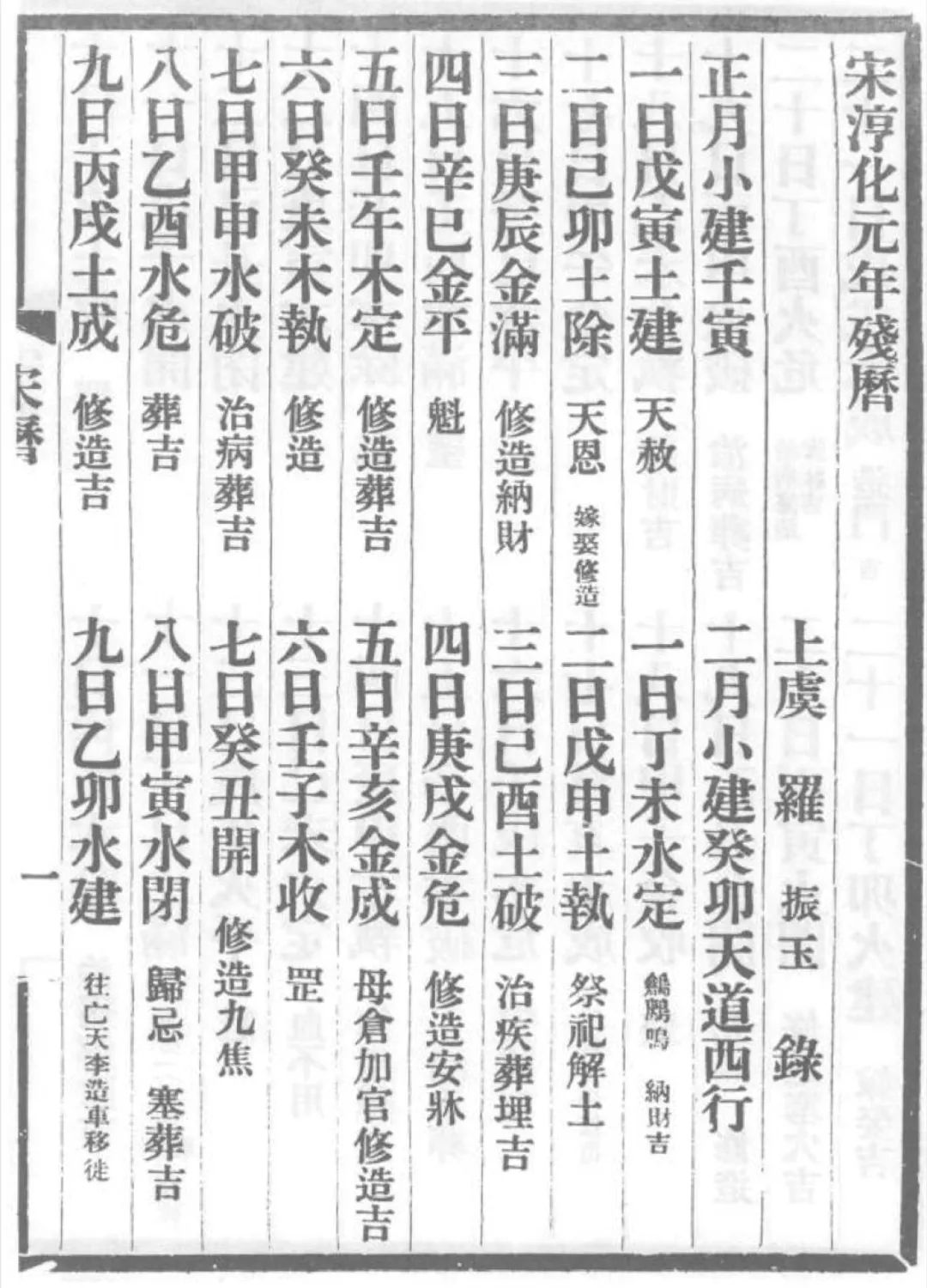

木盒內(nèi)題字

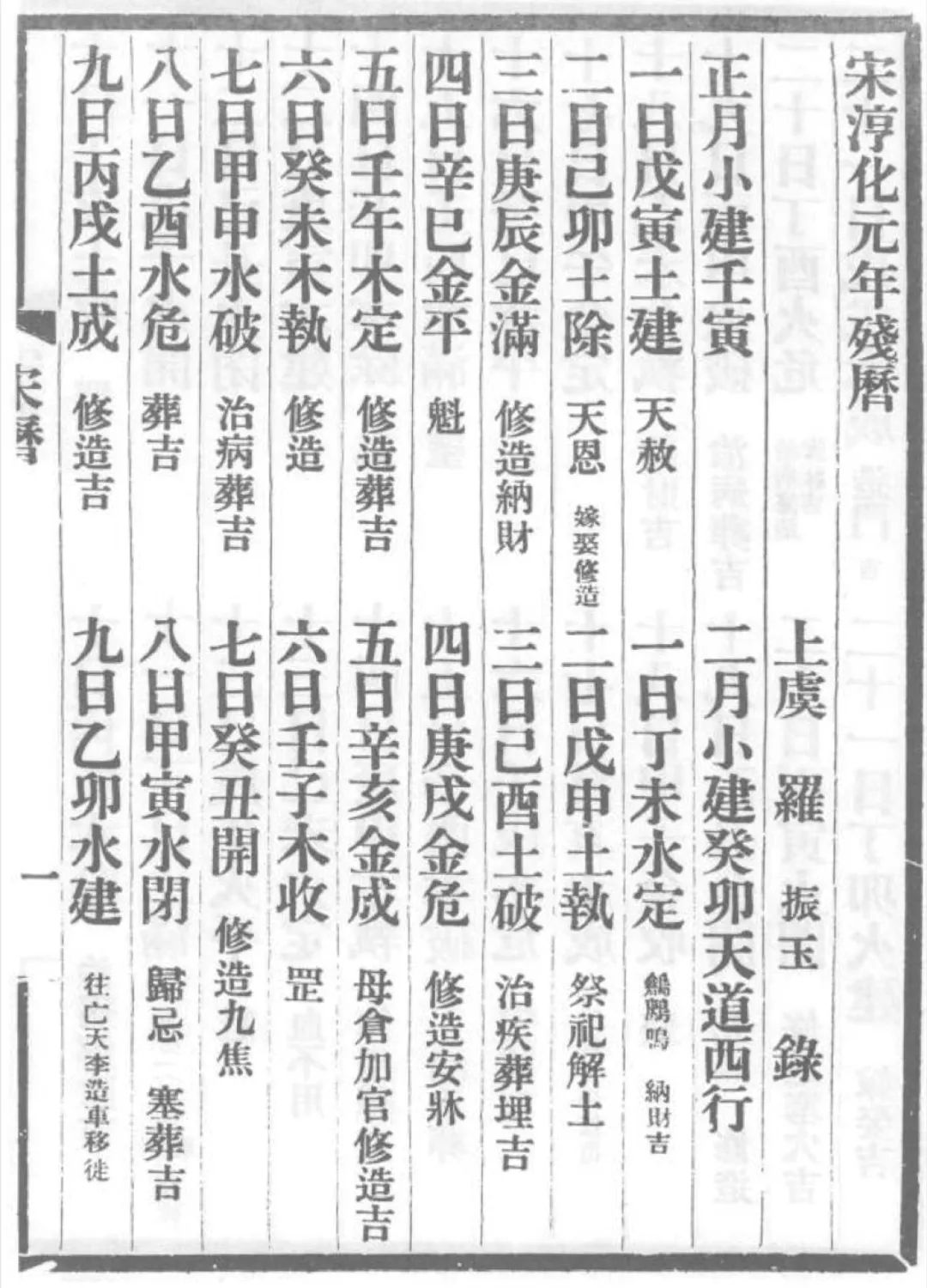

羅振玉歷日研究的第三篇文章屬款“甲子(1924)季夏”,是為嘉德今季上拍的此件歷日所寫,但是由于羅振玉未能解決歷日的斷年方法,他將此件歷日定為宋淳化元年殘歷,并寫下《宋淳化殘歷跋》,原文如下:右殘歷寫于六朝寫經(jīng)紙背,但有正月至四月而無五月以后,乃當時繕錄未竟,非殘損也。正月小建壬寅,朔日戊寅;二月小建癸卯,朔日丁未;三月大建甲辰,朔日丙子;四月小建乙巳,朔日丙午,考之《長術(shù)》,乃宋淳化元年歷也。書手惡劣,墨跡晦暗,以一夕之力始移寫一通。中有訛奪,無從是正。爰付手民,與天成、天福二殘歷同印行,以存唐宋間日歷之格式。甲子季夏。

《敦煌石室碎金》目錄

文中《長術(shù)》指清人汪曰楨撰《歷代長術(shù)輯要》。一九六四年,日本天文學(xué)史專家藪內(nèi)清教授發(fā)表《斯坦因敦煌文獻中的歷書》一文,首次將敦煌歷日的斷年方法建立在科學(xué)的基礎(chǔ)之上。一九七三年日本藤枝晃教授發(fā)表文章《敦煌歷日譜》,利用藪內(nèi)清的方法對敦煌歷日逐件斷年,將此件羅振玉舊藏歷日重新考訂為唐乾寧四年歷日,如今已在學(xué)界達成共識,毫無爭議為唐代具注歷日。

羅振玉《敦煌石室碎金》內(nèi)錄文

值得注意的是,羅振玉在《敦煌石室碎金》中印行其所藏歷日時,僅將這件“宋淳化元年歷”作釋文處理,其他都是進行影印。如果看到今季嘉德春拍原件,則容易理解羅氏為何如此處理。原來該歷日是將墨和水稀釋至極淡后寫成,遇有個別需修改之處方才用正常墨色改寫。以當時的石印和珂羅版印制的條件,如此淺淡的墨跡實在無法影印清楚。因為無法原樣影印,羅振玉給出了“書手惡劣,墨跡晦暗”的差評,實際上敦煌歷日文書的書寫水平基本普遍如此,這類實用文書自然不能和帶著宗教信仰的虔誠而寫的佛經(jīng)書法水平相提并論。

過去我們僅僅得知羅振玉記載此件唐乾寧四年歷日“寫于六朝寫經(jīng)紙背”這樣一句簡單的跋語信息,而今展觀全卷可知,這件唐乾寧四年歷日實際是寫在一段書法極精彩的《大智度論卷二十四》殘經(jīng)的背面,可謂珠聯(lián)璧合,而其中所蘊含的歷史文獻價值,則遠非市場常見的唐人寫經(jīng)所能比肩。北京大學(xué)藏羅振玉就藏歷日,選自《北京大學(xué)圖書館藏敦煌文獻②》,編號D198。

凡注明 “卓克藝術(shù)網(wǎng)” 字樣的視頻、圖片或文字內(nèi)容均屬于本網(wǎng)站專稿,如需轉(zhuǎn)載圖片請保留“卓克藝術(shù)網(wǎng)”水印,轉(zhuǎn)載文字內(nèi)容請注明來源卓克藝術(shù)網(wǎng),否則本網(wǎng)站將依據(jù)《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護條例》維護網(wǎng)絡(luò)知識產(chǎn)權(quán)。

掃描二維碼

手機瀏覽本頁

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號