嘉德宋拓朱釋十七帖僧權(quán)二字全本略述

日期:2021-04-30 17:14:18 來(lái)源:中國(guó)嘉德

拍賣

>嘉德宋拓朱釋十七帖僧權(quán)二字全本略述

中國(guó)嘉德2021春拍征得宋拓硃釋本《十七帖》僧權(quán)二字全本,今考據(jù)海內(nèi)外諸家公私所藏,與嘉德此本《十七帖》同石所拓“僧權(quán)”二字為全本者僅有三種:其一為日本三井藏本,原藏三井家,后佚。其二為岳雪樓藏本,今藏香港中文大學(xué)。其三為無(wú)塵書(shū)屋藏本。這三本《十七帖》的傳拓年代,均定為宋拓本。與嘉德此本同石所拓的南海孔氏岳雪樓藏本中亦鈐有張雨印信,同上述三種宋本《十七帖》相較,嘉德此本毫不遜色,允稱善本。

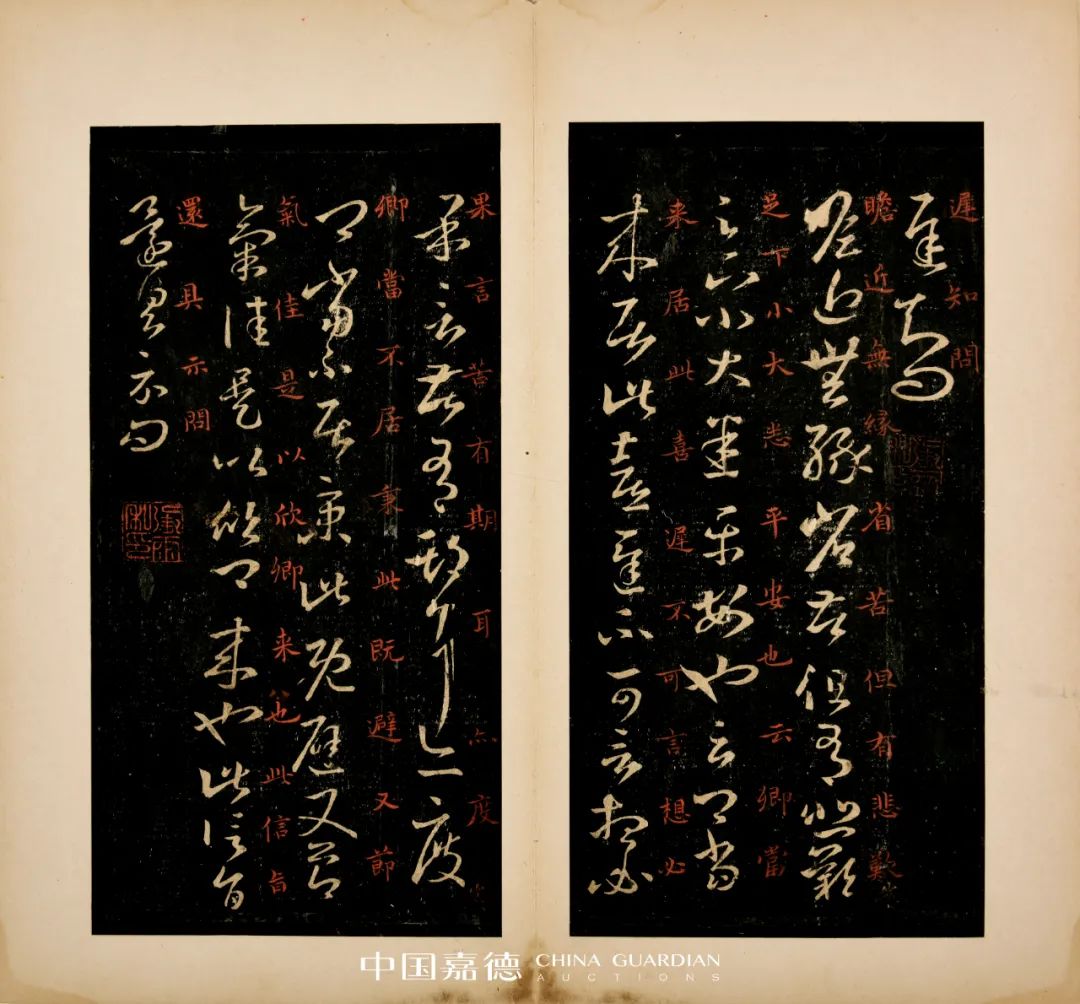

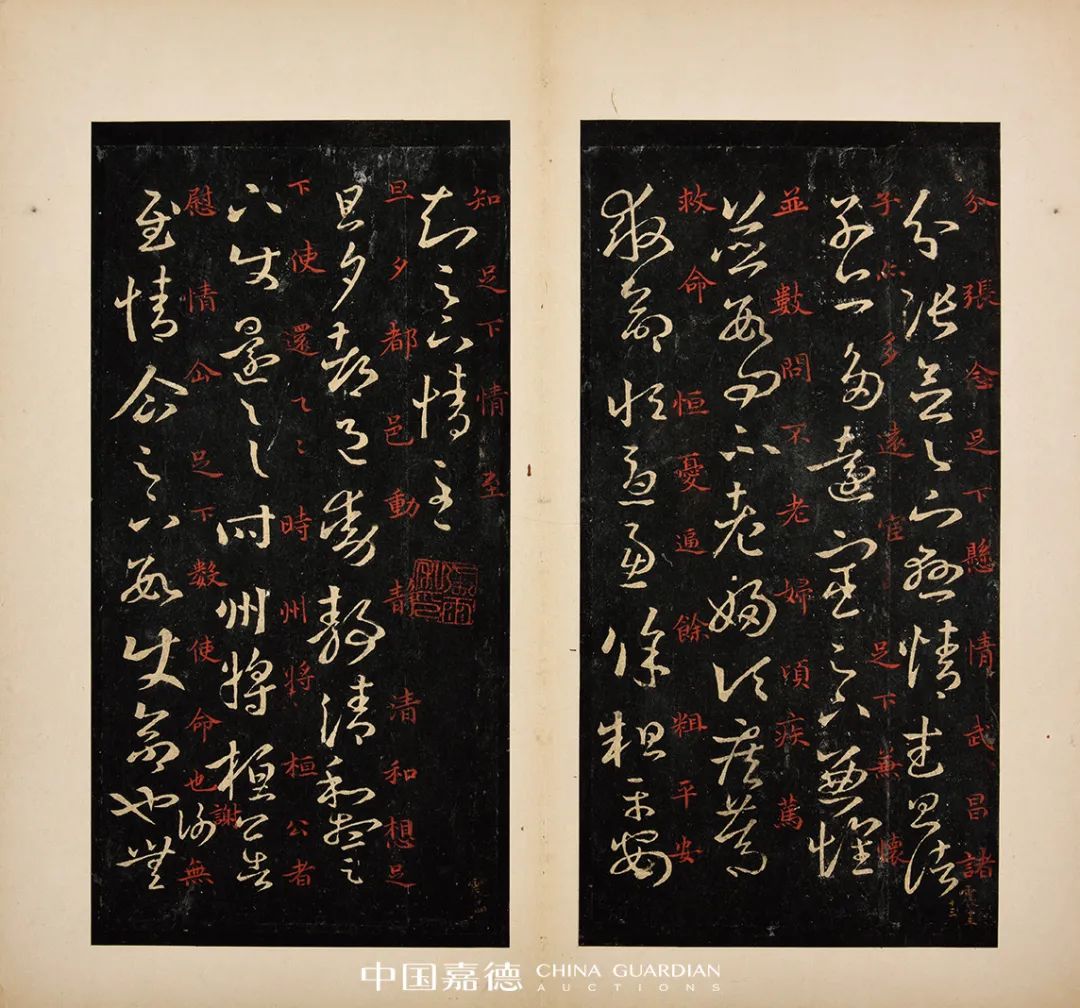

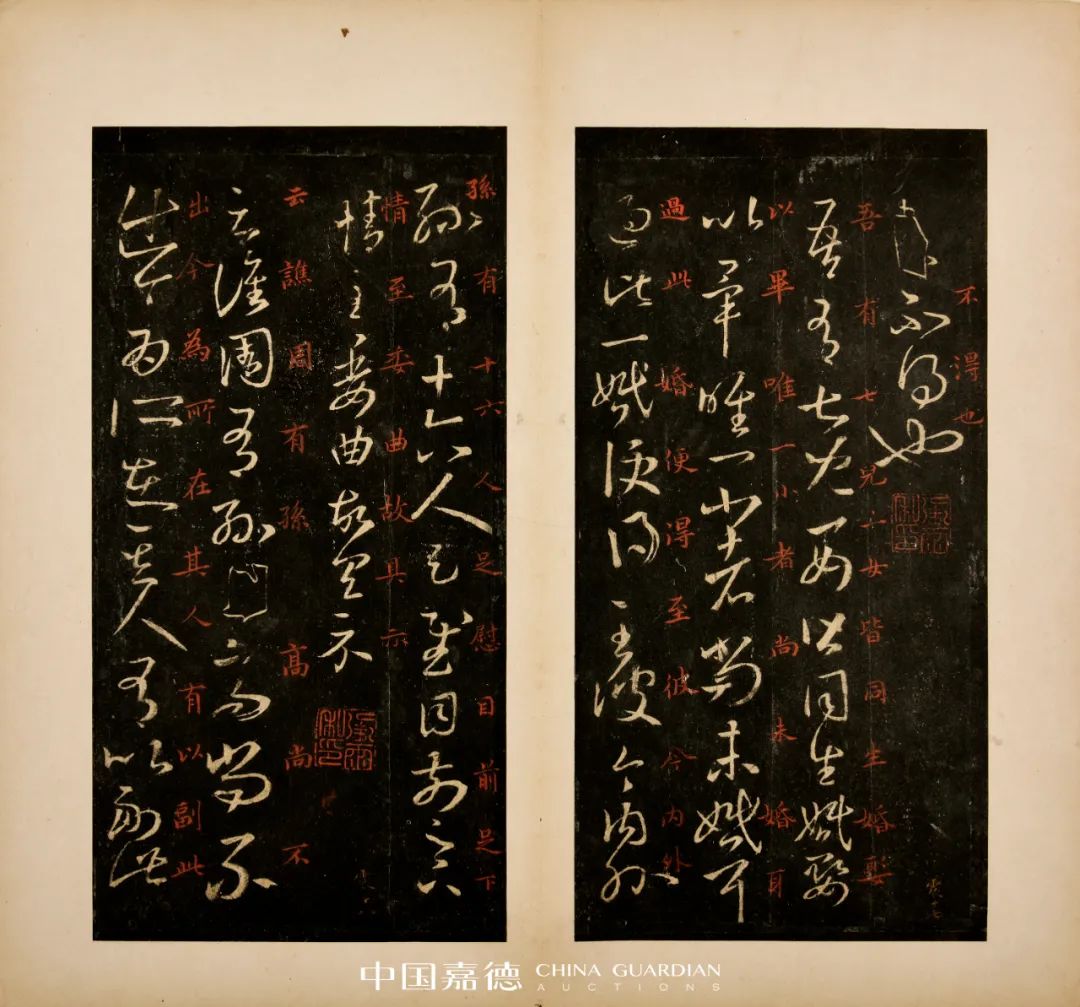

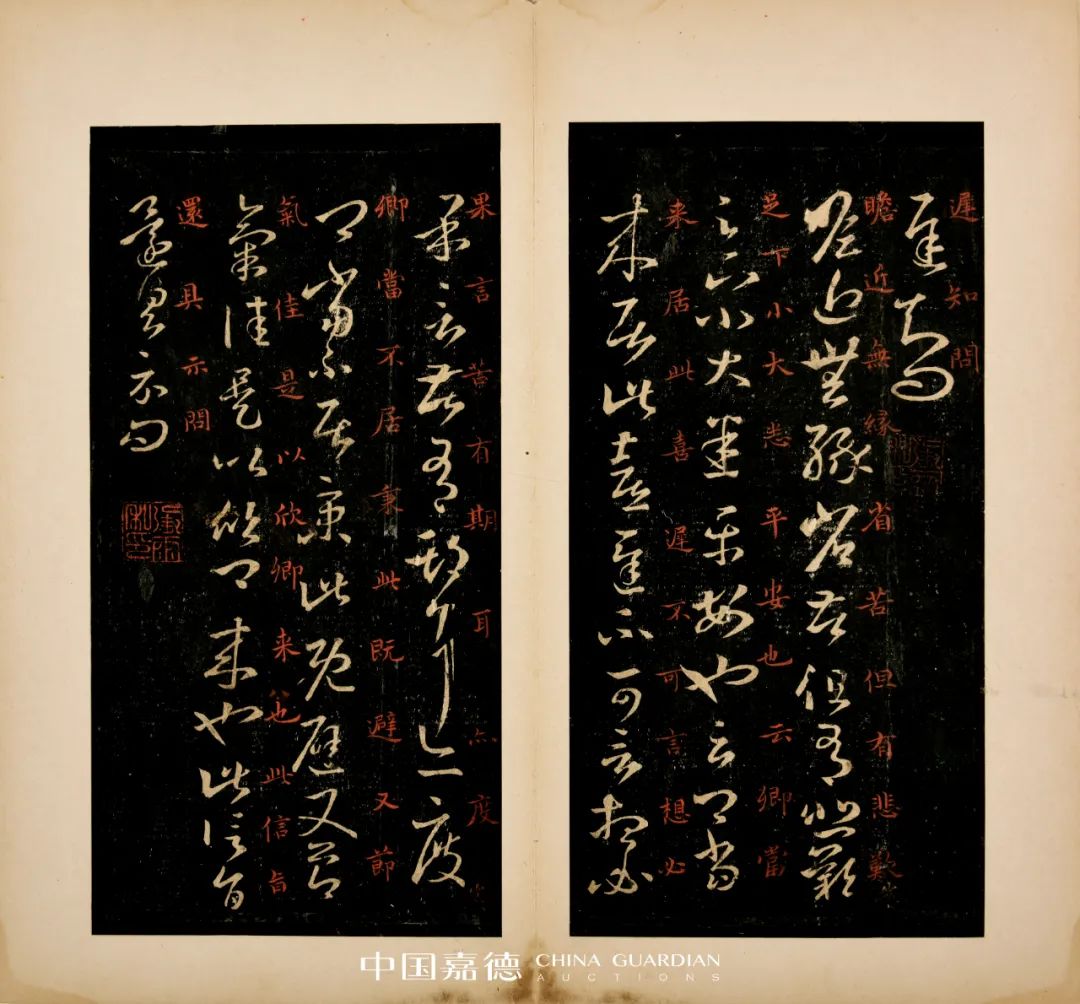

《十七帖》是書(shū)圣王羲之的草書(shū)代表作品。據(jù)唐代張彥遠(yuǎn)《法書(shū)要錄》記載,“太宗皇帝購(gòu)求二王書(shū),大王書(shū)有三千紙,率以一丈二尺為卷,取其書(shū)跡與言語(yǔ)以類相從綴成卷”。《十七帖》即其中的一卷,以首帖《郗司馬帖》的第一句“十七日先書(shū)郗司馬未去”中的“十七”二字為名。

郗司馬帖

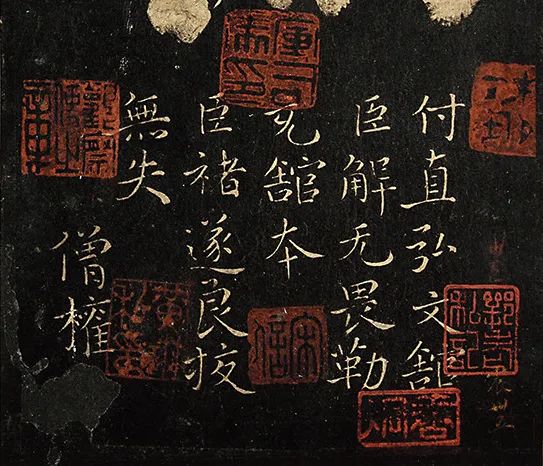

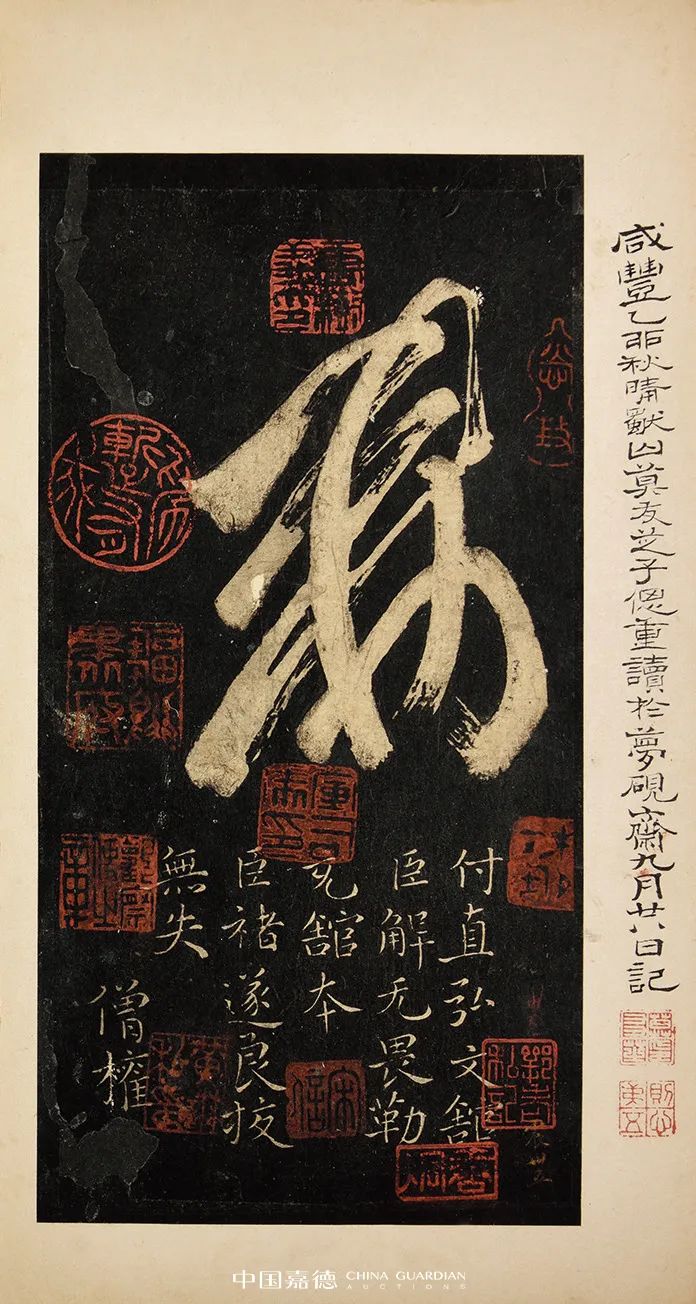

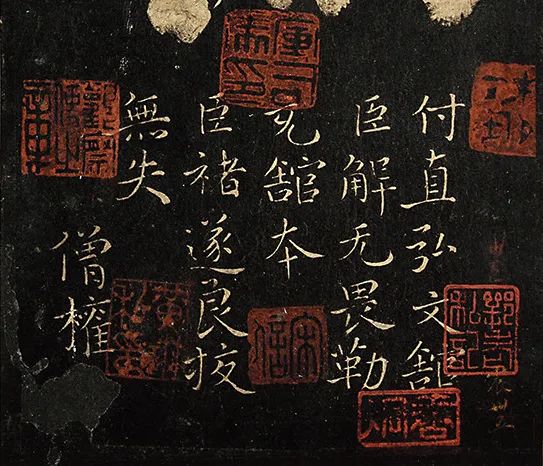

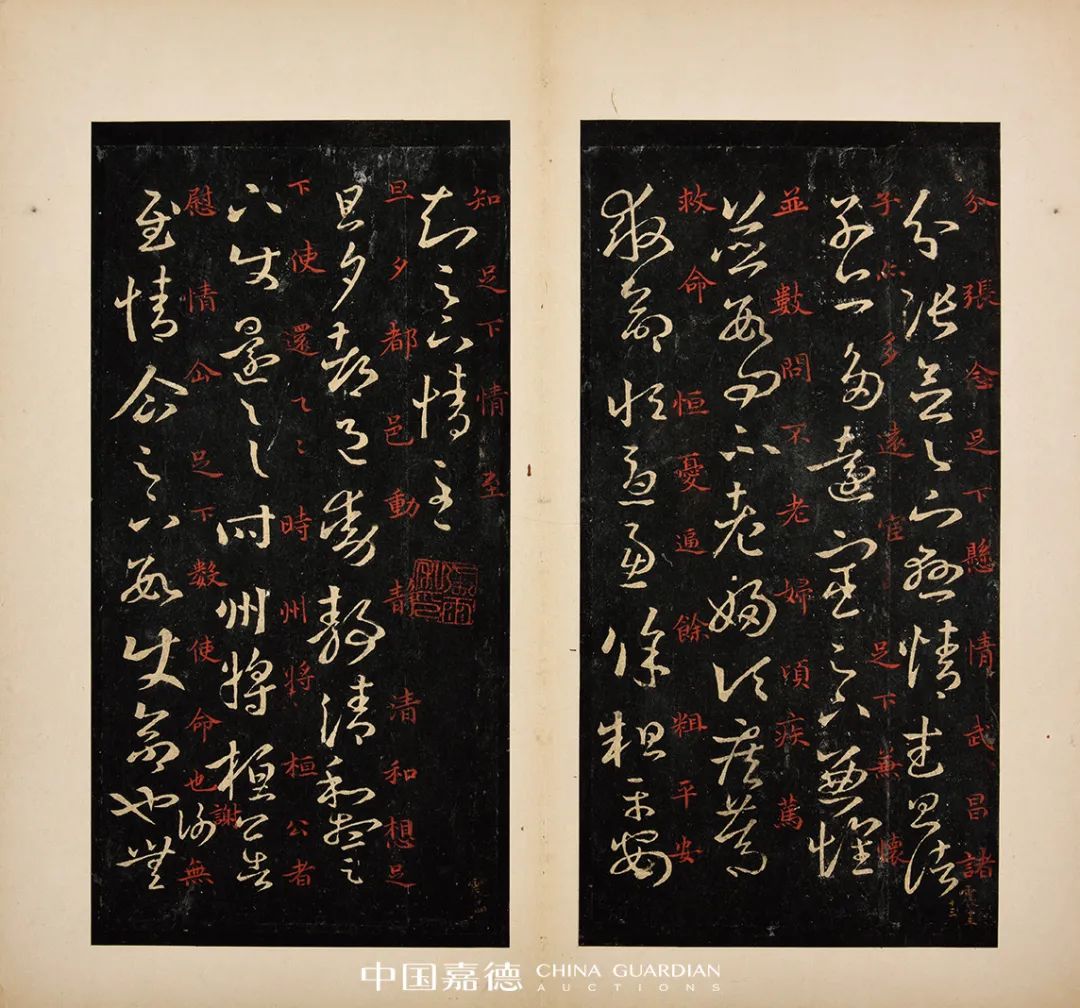

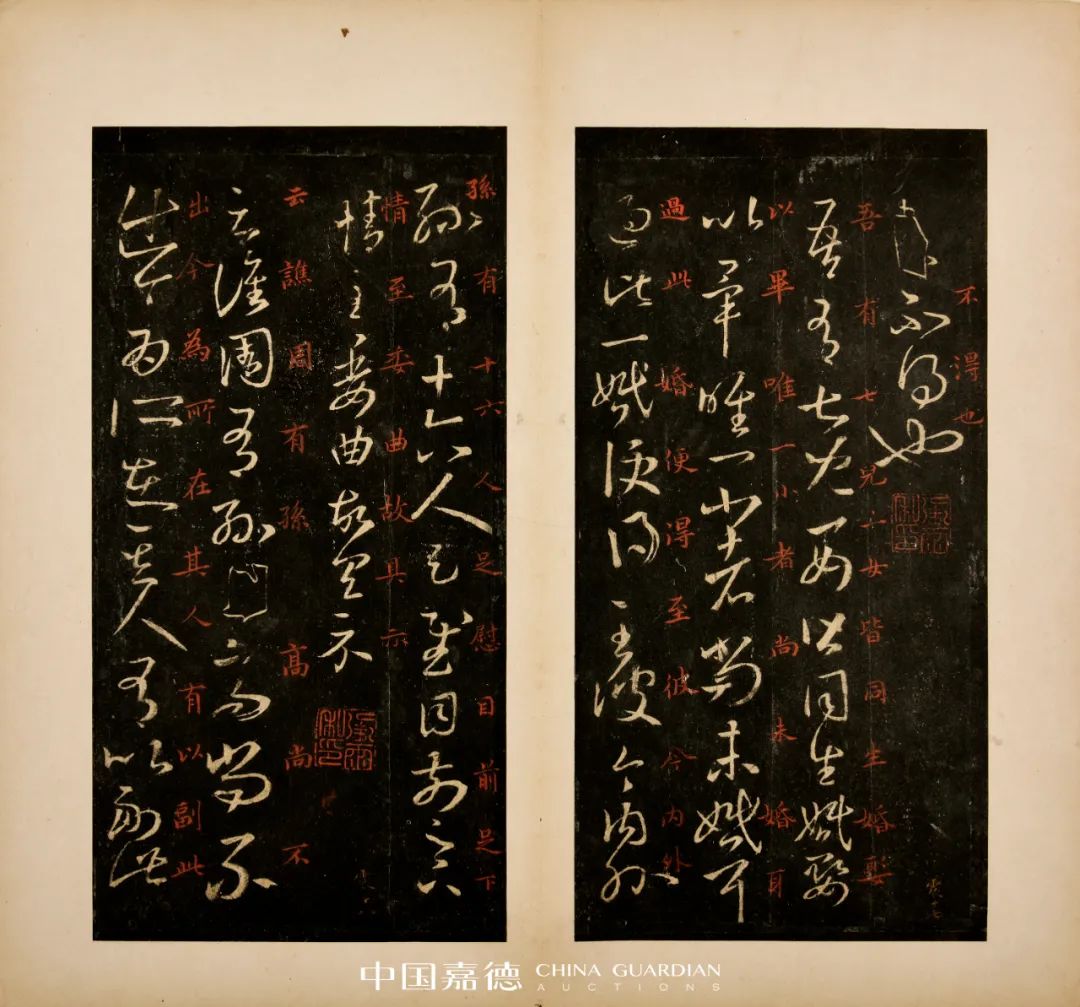

《十七帖》是王羲之四十四歲之后歷時(shí)十四年間寫給朋友益州刺史周撫等人的一組書(shū)信。《法書(shū)要錄》載:“《十七帖》長(zhǎng)一丈二尺,即貞觀中內(nèi)本也,一百七行,九百四十二字,是煊赫著名帖也。”它是研究王羲之生平和書(shū)法發(fā)展的重要資料。也是后人取法王羲之草書(shū)的重要范本。《十七帖》真跡早已佚失,但有眾多刻本傳世,其中以敕字本體系最為著名。所謂敕字本是指帖末刻有大“敕”字及“付直弘文館解無(wú)畏勒充館本,臣褚遂良校無(wú)失”的題記,故稱之為“敕字本”,又稱為“弘文館本”或“館本”。此本全本為29帖,133行,1160字。近代學(xué)者張伯英、張彥生、容庚、王壯弘諸位先生及日本學(xué)者對(duì)其皆各有認(rèn)知與論述,眾所公認(rèn),《十七帖》當(dāng)以弘文館本系統(tǒng)為最佳,較為真實(shí)的再現(xiàn)了王羲之《十七帖》原卷風(fēng)采。館本系統(tǒng)中,又以卷末題記“僧權(quán)”二字分別有半刻、全刻、不刻的區(qū)別,再細(xì)分為僧權(quán)二字全本、僧權(quán)二字不全本和無(wú)僧權(quán)二字本。

張雨、唐樹(shù)義 舊藏 莫友芝 題識(shí)

宋拓硃釋本十七帖僧權(quán)二字全本

宋拓本

1冊(cè)18開(kāi)

13×25 cm

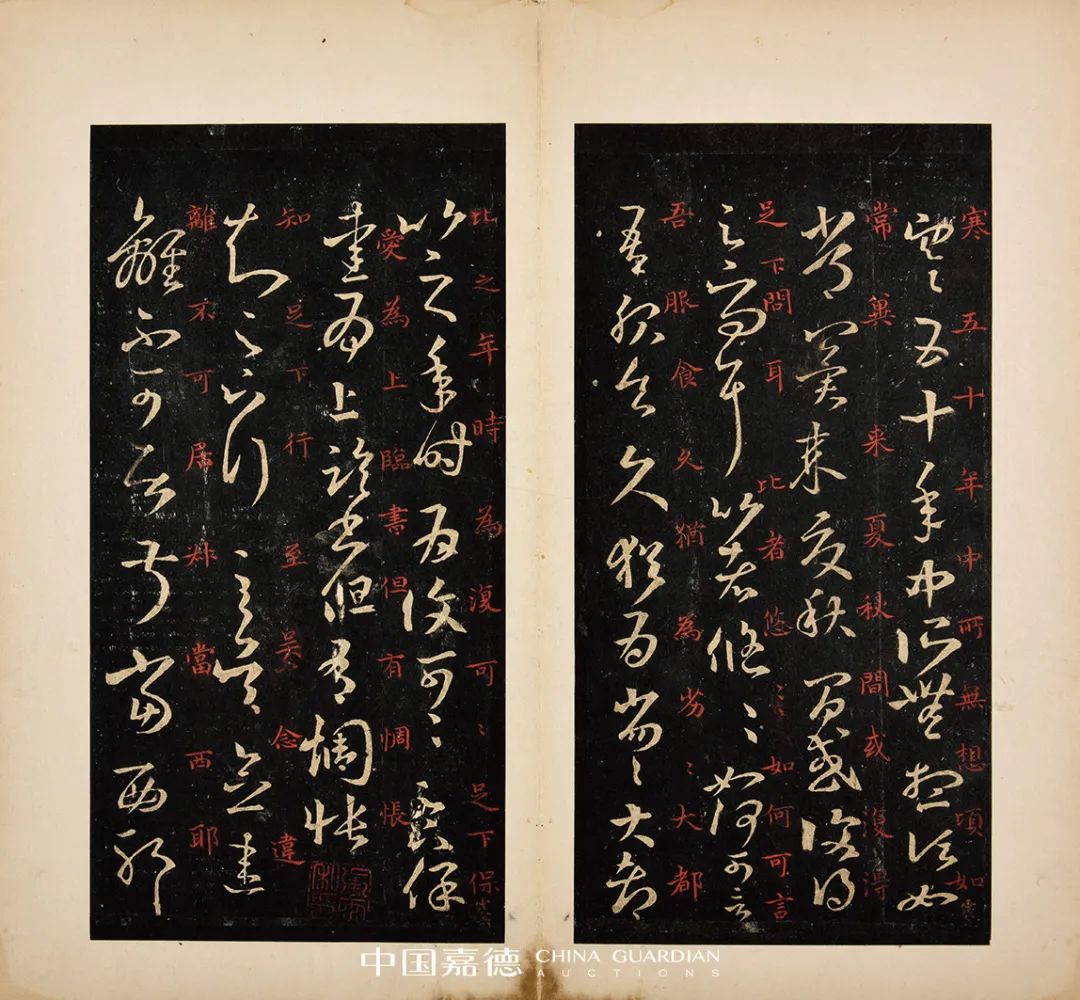

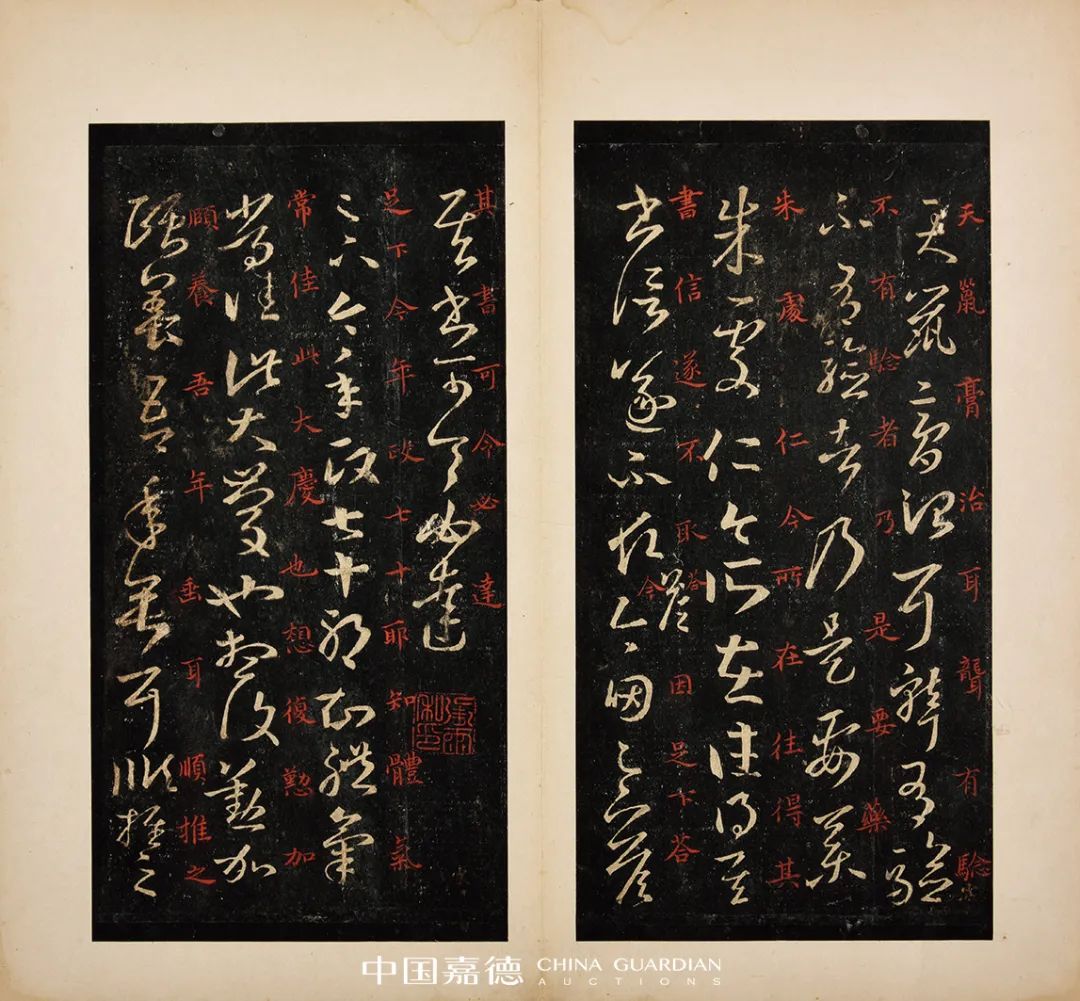

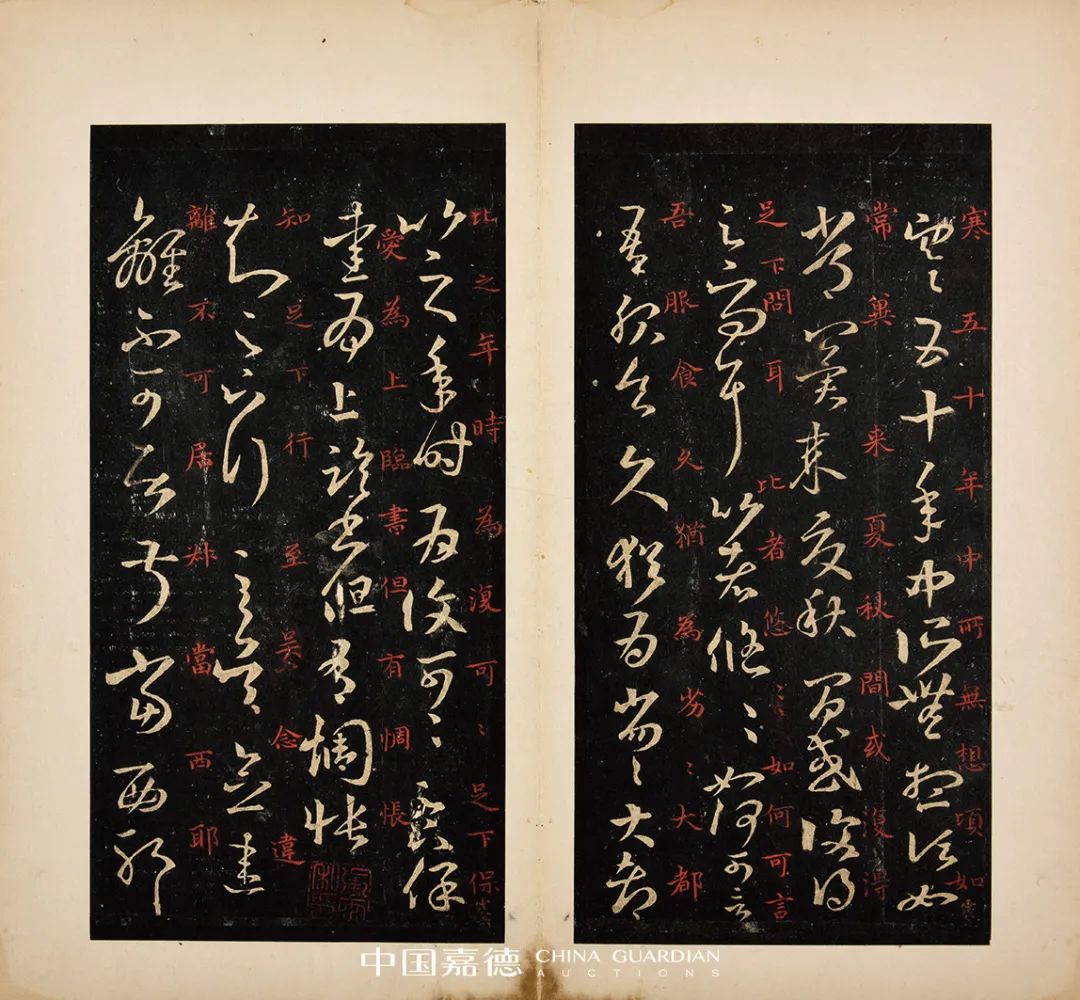

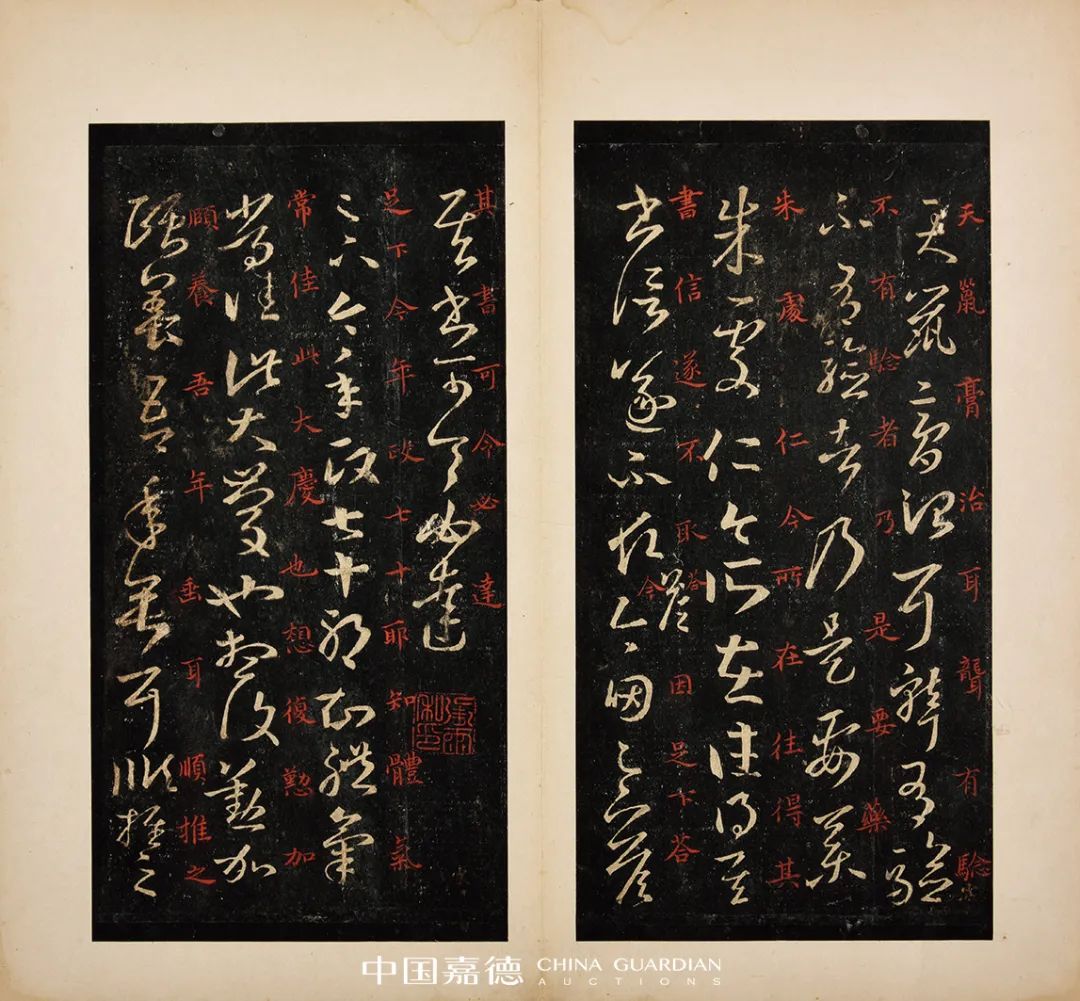

嘉德今季此本《十七帖》,為僧權(quán)二字全本,全篇有郗司馬帖、逸民帖、龍保帖、絲布帖、積雪凝寒帖、服食帖、知足下帖、瞻近帖、天鼠帖、朱處仁帖、七十帖、邛竹杖帖、省足下別疏帖、鹽井帖、省別帖、旦夕帖、嚴(yán)君平帖、胡母帖、兒女帖、譙周帖、講堂帖、諸從帖、成都帖、旃罽帖、藥草帖、來(lái)禽帖、胡桃帖、清晏帖、虞安帖。為二十九帖足本,頗為珍貴難得。

絲布帖

服食帖、知足下帖

省足下別疏帖、鹽井帖

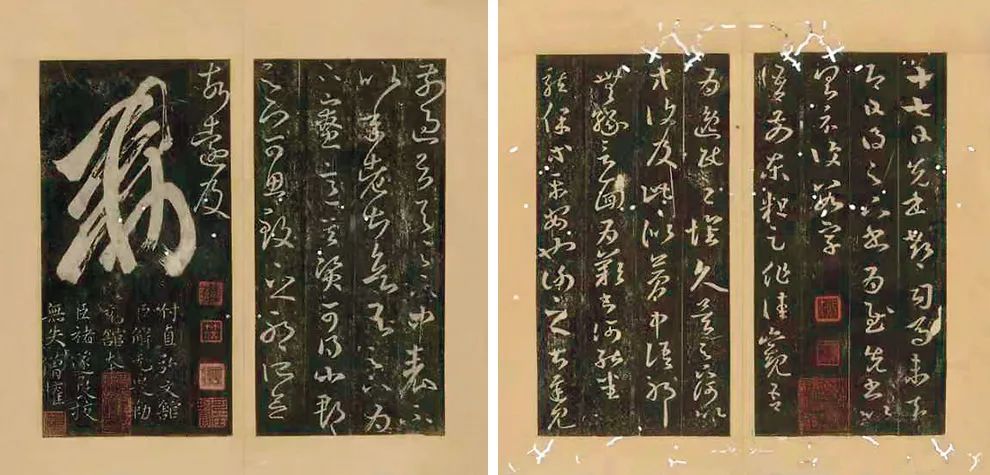

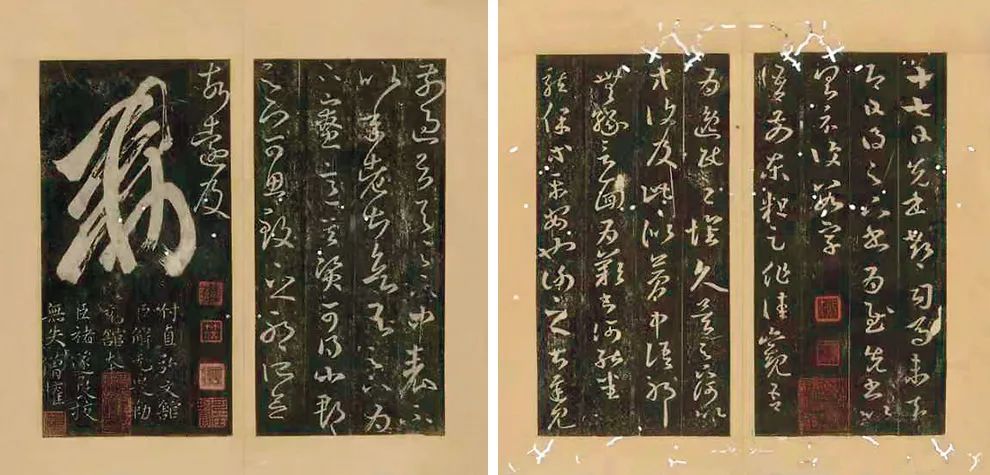

今考據(jù)海內(nèi)外諸家公私所藏,與嘉德此本《十七帖》同石所拓者僅有三種:其一為日本三井藏本,原藏三井家,后佚,見(jiàn)民國(guó)時(shí)期晚翠軒有印本。其二為岳雪樓藏本,今藏香港中文大學(xué)。其三為無(wú)塵書(shū)屋藏本,日本學(xué)者伊藤滋先生有文介紹,見(jiàn)《墨》(二五四號(hào),二〇一八年)。這三本的傳拓年代,均定為宋拓本。

日本三井藏本

岳雪樓藏本

無(wú)塵書(shū)屋藏本

因這一版十七帖未見(jiàn)有宋以后拓本傳世,故推測(cè)此版帖石在明清之際即已毀壞。近代王壯弘先生在《帖學(xué)舉要》中對(duì)岳雪樓藏本和日本三井藏本有如下的說(shuō)明:南海孔氏岳雪樓藏本,宋簾紋薄麻紙拓,帖內(nèi)鈐有句曲外史張雨印記,明為宋濂、姚公綬遞藏,旋歸王世貞爾雅樓,入清為蔡松原、汪鐵蕓、南海孔廣陶岳雪樓所得,有邢侗、王夢(mèng)樓等人題記,今藏香港中文大學(xué)。鋒穎畢露,挺勁铦利,較姜本為優(yōu),日本三井氏藏聽(tīng)冰閣本從此本翻出,較之銅山張氏本微傷于纖麗。此冊(cè)與三井聽(tīng)冰閣本《胡母帖》第三行“勿”字末筆皆直引而下無(wú)橫點(diǎn),與它本引筆處橫點(diǎn)疊打其上者不同。日本三井氏藏聽(tīng)冰閣本,舊拓本,帖內(nèi)鈐有祁豸佳印,后有羅振玉題記,為日人日下部鳴鶴所得,轉(zhuǎn)歸三井聽(tīng)冰閣。余疑與孔氏岳雪樓藏邢子愿跋本出鋒相似,并幾校之,字跡細(xì)微處處吻合。然有失真處,乃從孔氏岳雪樓藏本一石翻出無(wú)疑,日本《書(shū)苑》十七帖專號(hào)曾影印。以上王壯弘的兩段說(shuō)明文字,首先認(rèn)定南海孔氏岳雪樓藏本是宋簾紋薄麻紙拓,日本三井氏藏聽(tīng)冰閣本乃從孔氏岳雪樓藏本一石翻出無(wú)疑。王壯弘先生之所以認(rèn)為日本三井藏本是從孔氏本翻出,大概是因其未見(jiàn)原物之故。今以清晰印刷品相校,可判斷此兩帖應(yīng)為同一石所出。法帖的年代鑒定,多是依照傳世拓本的數(shù)量、墨色為依據(jù)。嘉德今季此本十七帖中有南宋楊鎮(zhèn)的“?騑書(shū)府”印,元張雨、宋信、明黃琳等元明藏家印信。張雨更在每一帖的末尾拓印標(biāo)識(shí)。和嘉德此本十七帖同石所拓的南海孔氏岳雪樓藏本中亦鈐有張雨印信。

張雨私印

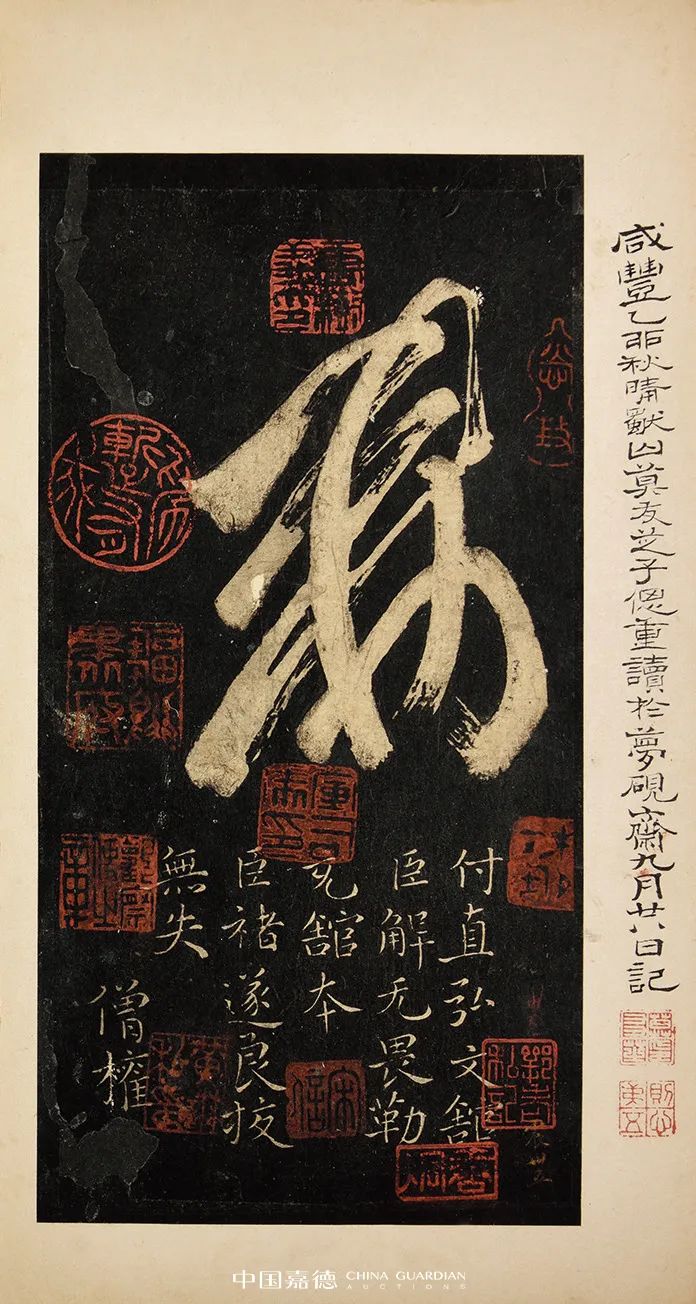

張雨(1277-1348),舊名張澤之,字伯雨。錢塘(浙江杭州)人。年二十棄家為道士,居茅山,道名嗣真,又自號(hào)句曲外史。博學(xué)多聞,善談名理。居杭州開(kāi)元宮,與當(dāng)時(shí)文士如楊維楨、張小山、馬昂夫、仇山村、班彥功等均有唱和往來(lái)。工書(shū)畫(huà)。著有詩(shī)集《貞居集》。清季此本歸貴陽(yáng)成山唐樹(shù)義唐氏舊藏,鈐有唐樹(shù)義及其好友莫友芝,及唐樹(shù)義之子唐炯的多方印信。卷尾有咸豐乙卯秋莫友芝題識(shí)。

咸豐乙卯秋莫友芝題識(shí)

莫友芝(1811-1871),字子偲,號(hào)郘亭,晚號(hào)眲叟,貴州獨(dú)山人。與儔子。道光十一年(1831)舉人,官至知縣。精書(shū)法、版本目錄、聲韻訓(xùn)詁、金石考據(jù)之學(xué),與遵義鄭珍齊名。著述甚富,有《郘亭詩(shī)鈔》、《宋元舊本書(shū)經(jīng)眼錄》、《唐寫本說(shuō)文木部箋異》等。嘉德今季此本十七帖全卷文字有前賢朱筆釋文,每頁(yè)右下有泥金標(biāo)記頁(yè)數(shù),自震一到震卅五。震應(yīng)該出自八卦,乾、坤、震、巽、坎、離、艮、兌。今天我們只能遙想,當(dāng)初的主人是否曾秘藏有八種羲之善本,故而采用八卦來(lái)為之分類標(biāo)記呢!卷尾“僧權(quán)”兩字完全,全帖筆法古質(zhì)渾然,字口清晰,墨色古厚。與其他宋本十七帖相校,毫不遜色,允稱善本。

卷末“僧權(quán)”二字

此帖已知的最后藏家為貴陽(yáng)唐氏,是晚清西南的顯赫家族,詩(shī)禮傳家,滿門忠孝。其家族在乾嘉年間從遵義遷往貴陽(yáng),是貴陽(yáng)晚清“三大家族”之一,當(dāng)?shù)孛裰{“唐家的頂子,高家的谷子,華家的銀子”,可知其家族歷代做官的很多。據(jù)《遵義府志》及《續(xù)遵義府志》所載:自清康熙至光緒二百余年間,唐家詩(shī)禮傳家,人才輩出,有功名者達(dá)二十余人,其中唐樹(shù)義、唐炯父子,皆官拜巡撫。

唐樹(shù)義印

唐樹(shù)義(1793-1854),字子方,1849年5月署湖北巡撫不久,即以身體為由,回鄉(xiāng)調(diào)養(yǎng)。在貴陽(yáng)修筑待歸草堂閑居十余年。唐樹(shù)義好詩(shī)文,喜收藏,與林則徐交誼深厚,與西南著名學(xué)者鄭珍、莫友芝等人往來(lái)密切。他資助鄭珍、莫友芝輯錄刊印《播雅》和《黔詩(shī)紀(jì)略》,倡議輯錄鄉(xiāng)邦文獻(xiàn),自己亦有《夢(mèng)硯齋遺稿》等存世。咸豐四年(1854),太平軍事急,唐樹(shù)義被朝廷抽調(diào)奉命駐守金口抵抗太平軍,因兵單將寡全軍覆沒(méi),唐樹(shù)義亦投江殉職,卒年六十二歲。同治十年(1871),湖廣總督李瀚章奏請(qǐng)將唐樹(shù)義“與殉難總督吳文镕在湖北省城合建一祠,并言唐樹(shù)義殉難慘烈,請(qǐng)加恩賜謚”,清廷賜唐樹(shù)義騎都尉世職,加謚“威恪”。入《清史列傳》忠義傳。

唐炯

唐炯為唐樹(shù)義第四子,字鄂生。為報(bào)父仇,唐炯在貴州筑水田壩(今烏當(dāng)區(qū)水田鎮(zhèn))辦“忠孝團(tuán)”,和丁寶楨、趙畏三相互援應(yīng)保衛(wèi)省城,功勛卓著,一路提拔,是晚清文武雙全的棟梁之才。晚年任云南巡撫。光緒三十四年(1908)晉太子少保。

瞻近帖

省別帖、旦夕帖

兒女帖、譙周帖

凡注明 “卓克藝術(shù)網(wǎng)” 字樣的視頻、圖片或文字內(nèi)容均屬于本網(wǎng)站專稿,如需轉(zhuǎn)載圖片請(qǐng)保留“卓克藝術(shù)網(wǎng)”水印,轉(zhuǎn)載文字內(nèi)容請(qǐng)注明來(lái)源卓克藝術(shù)網(wǎng),否則本網(wǎng)站將依據(jù)《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》維護(hù)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

掃描二維碼

手機(jī)瀏覽本頁(yè)

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)