吳待秋家族秘藏百年的徐渭《墨花圖卷》首度亮相

日期:2021-04-30 17:12:31 來源:中國嘉德

拍賣

>吳待秋家族秘藏百年的徐渭《墨花圖卷》首度亮相

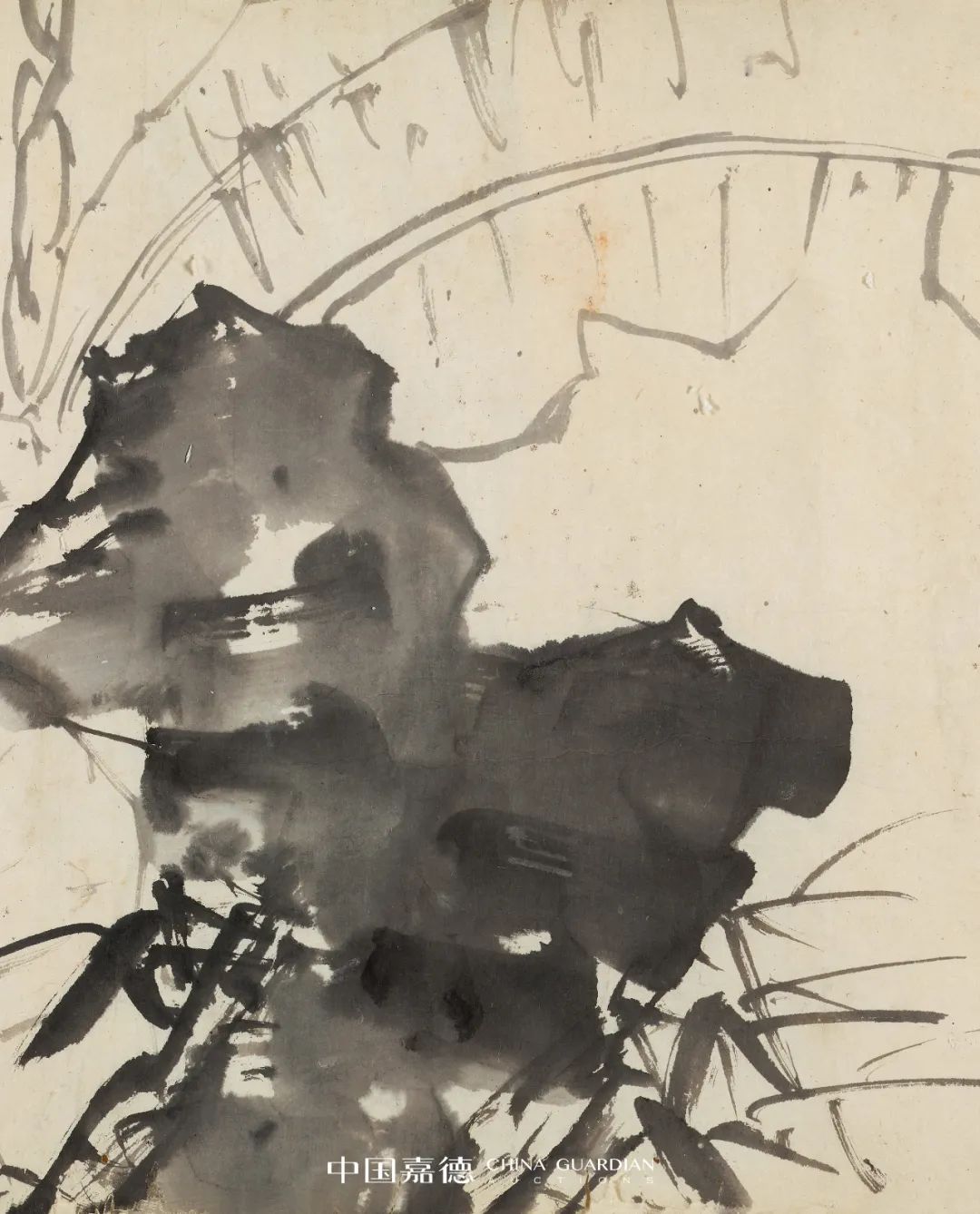

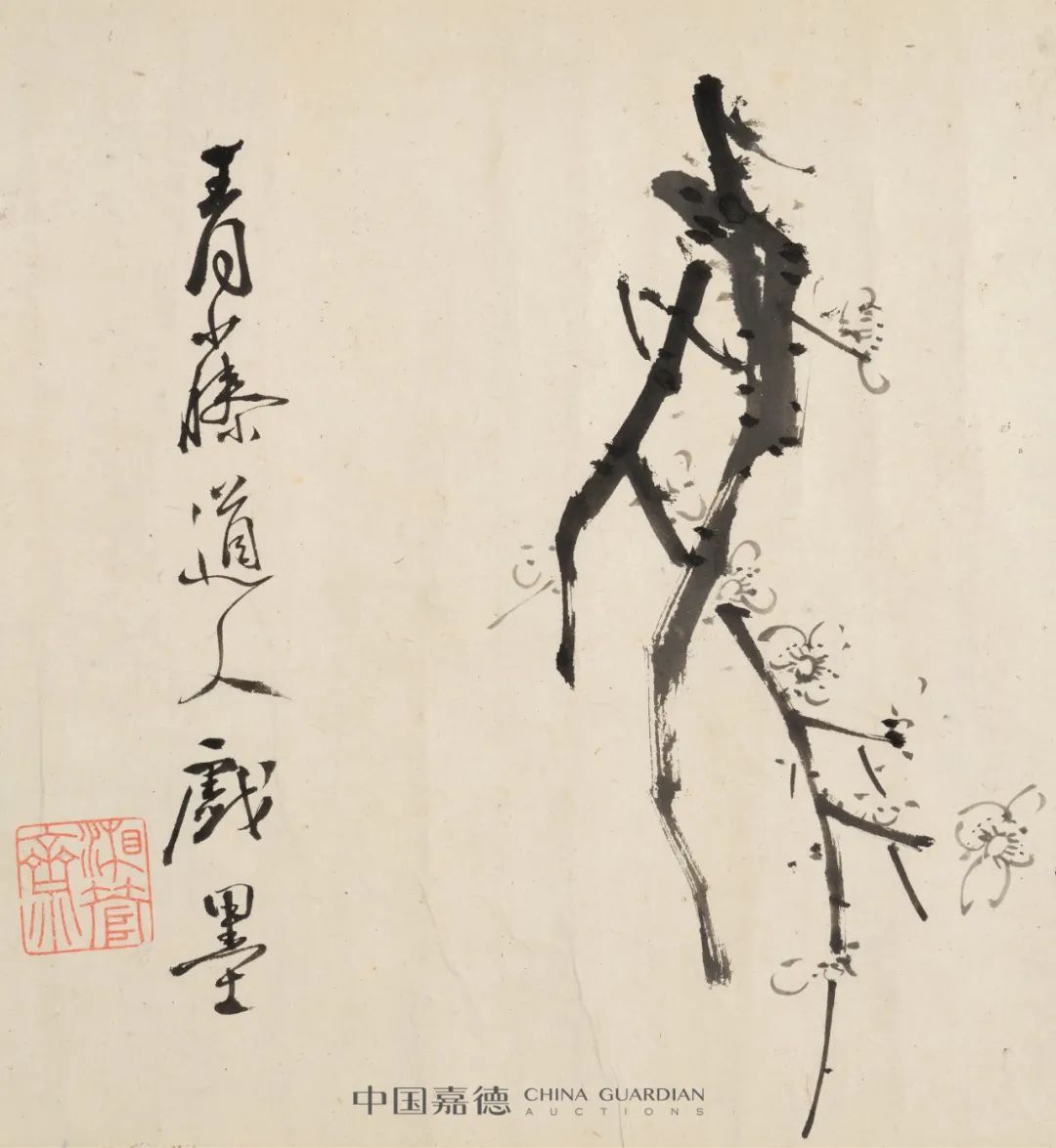

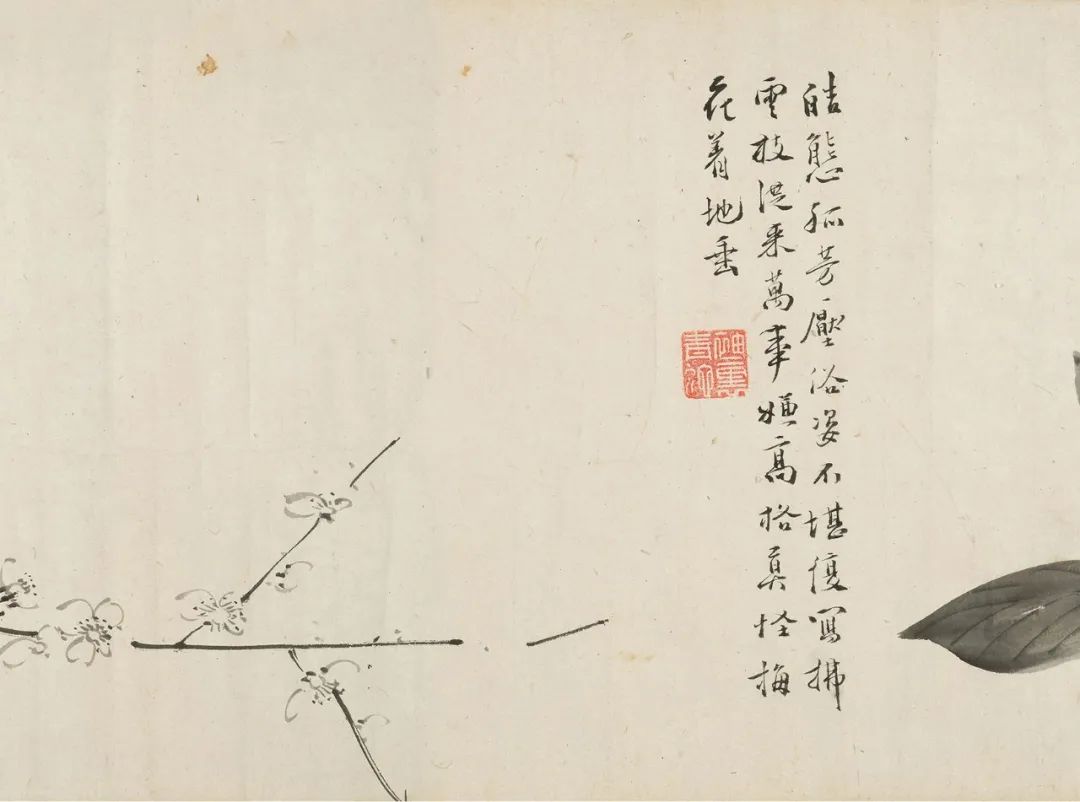

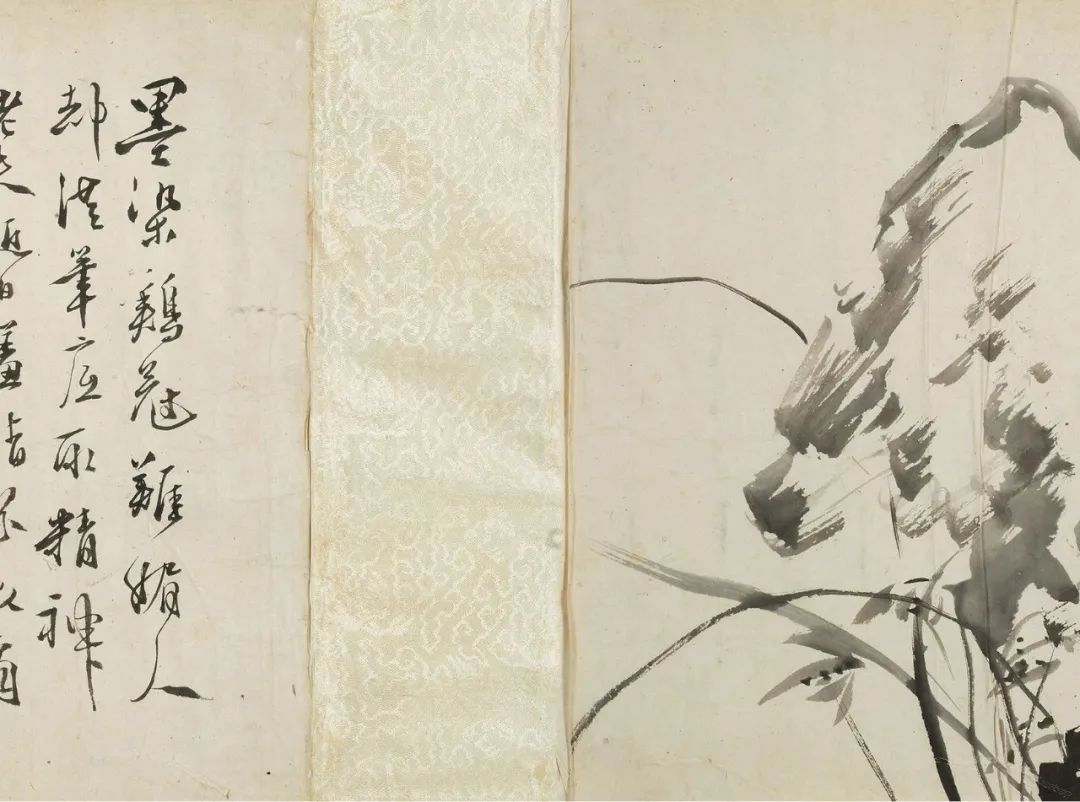

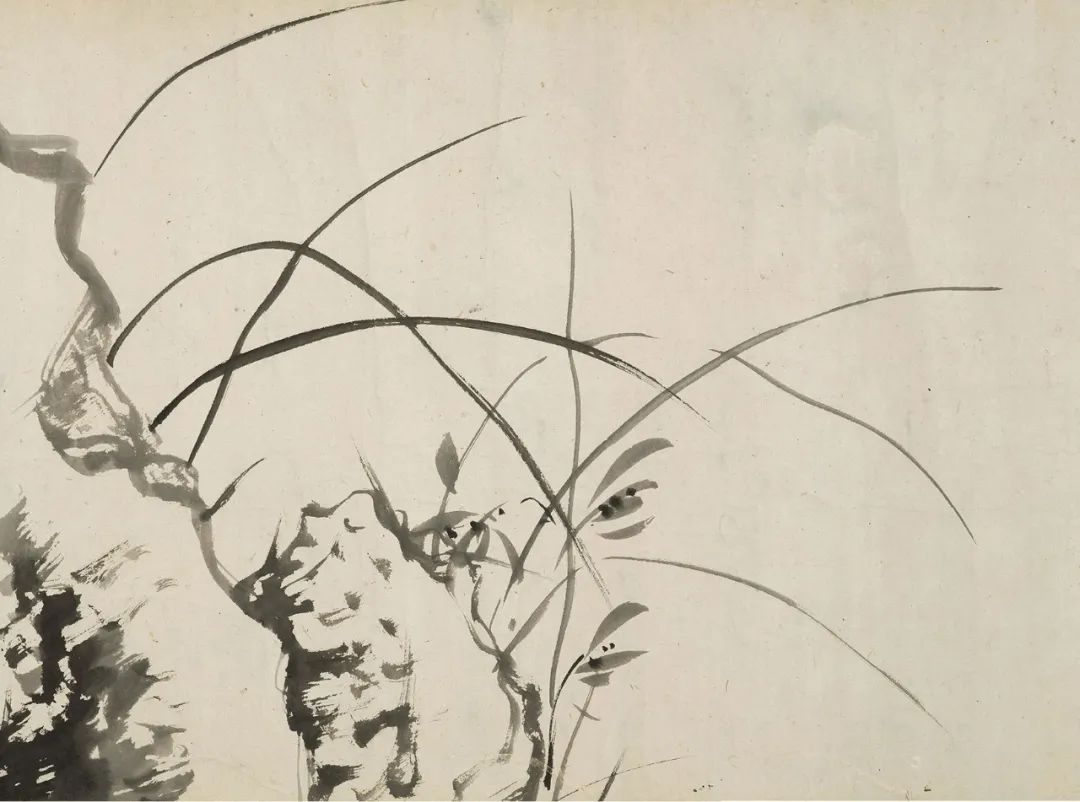

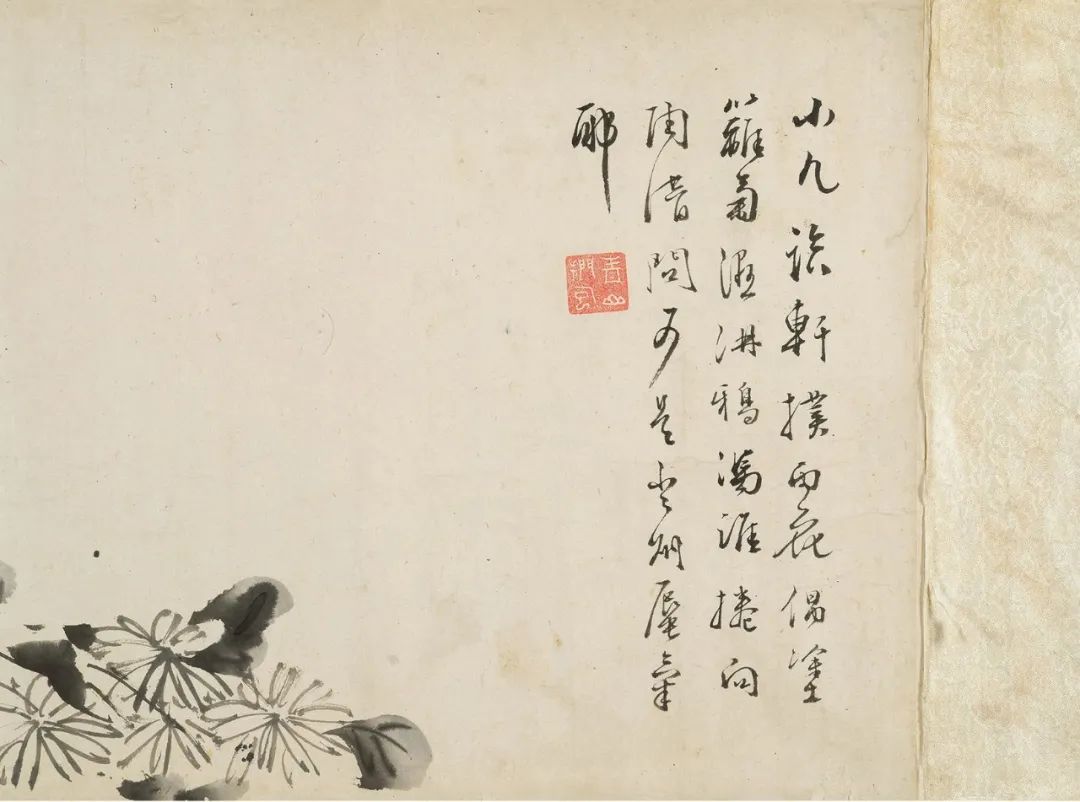

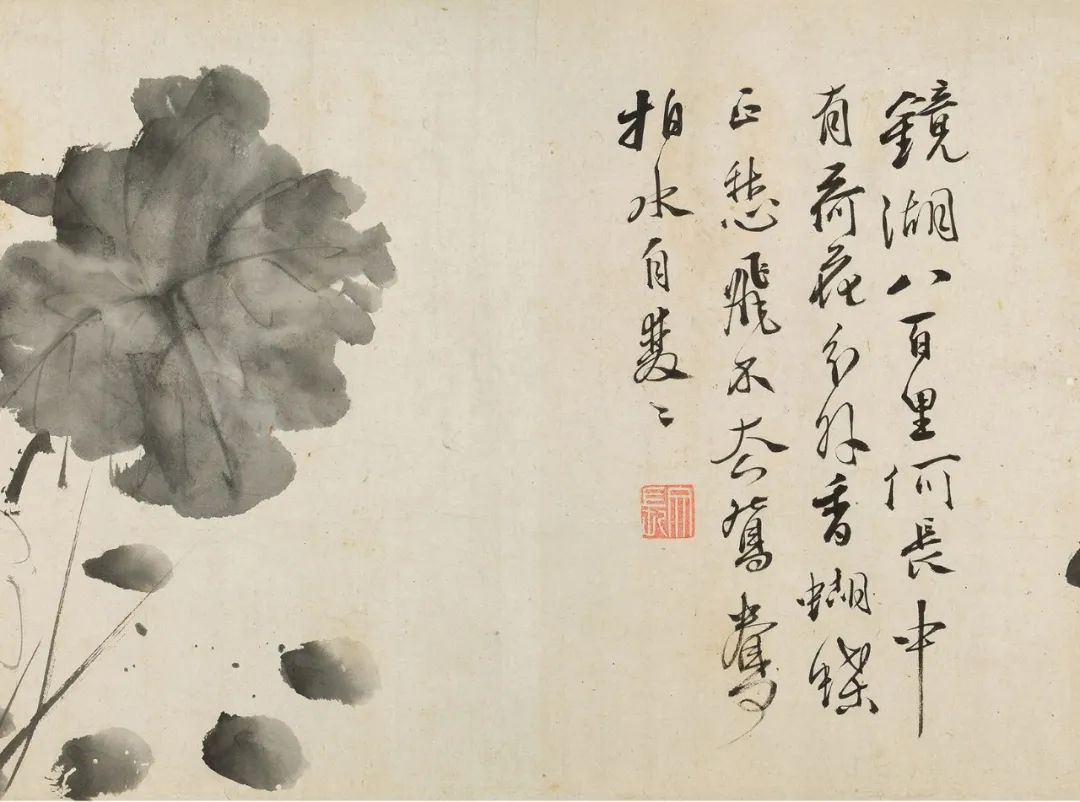

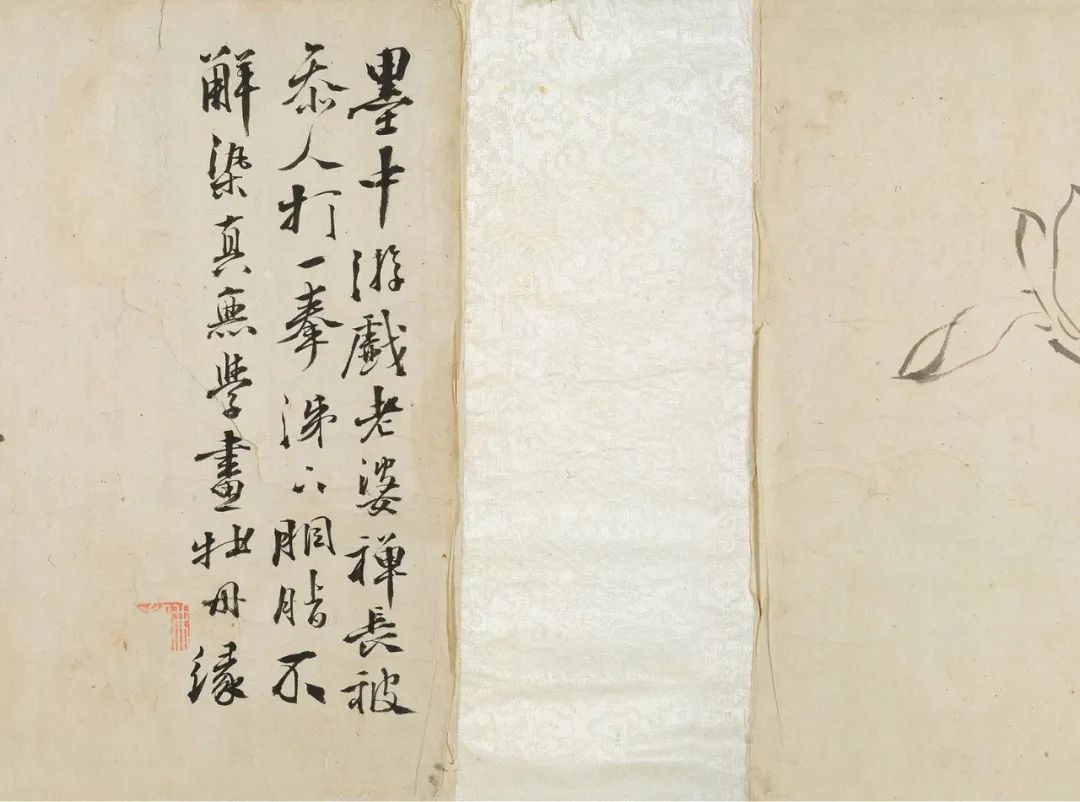

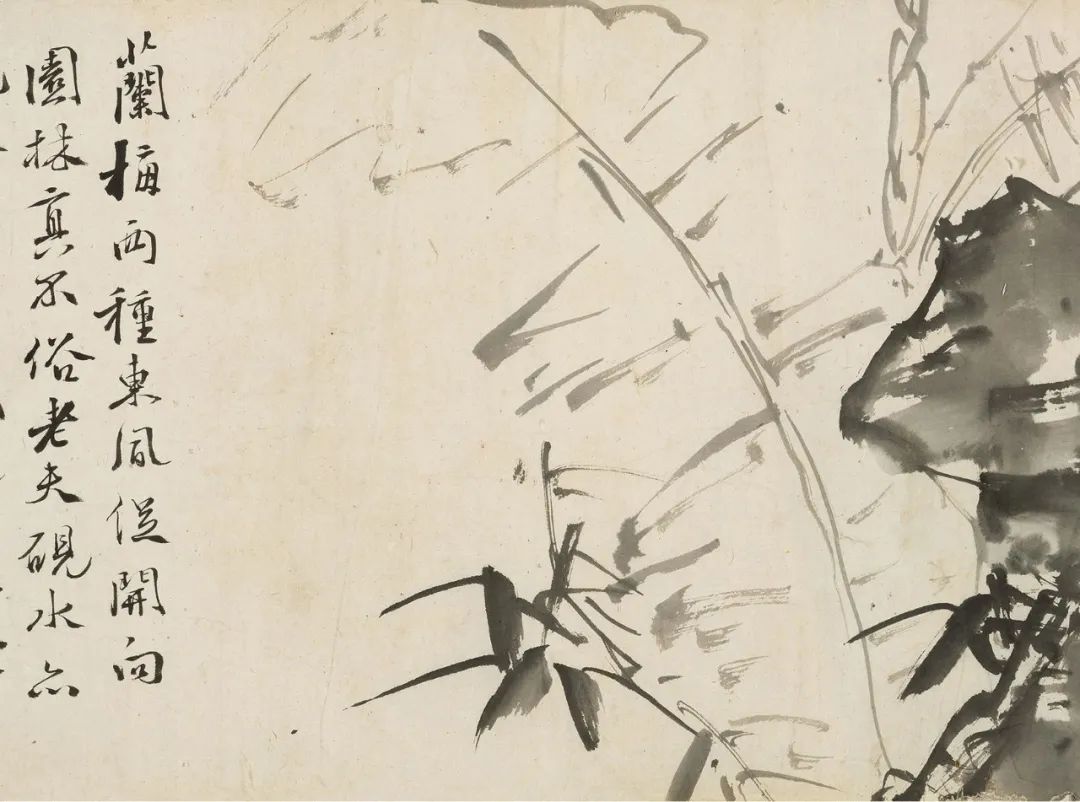

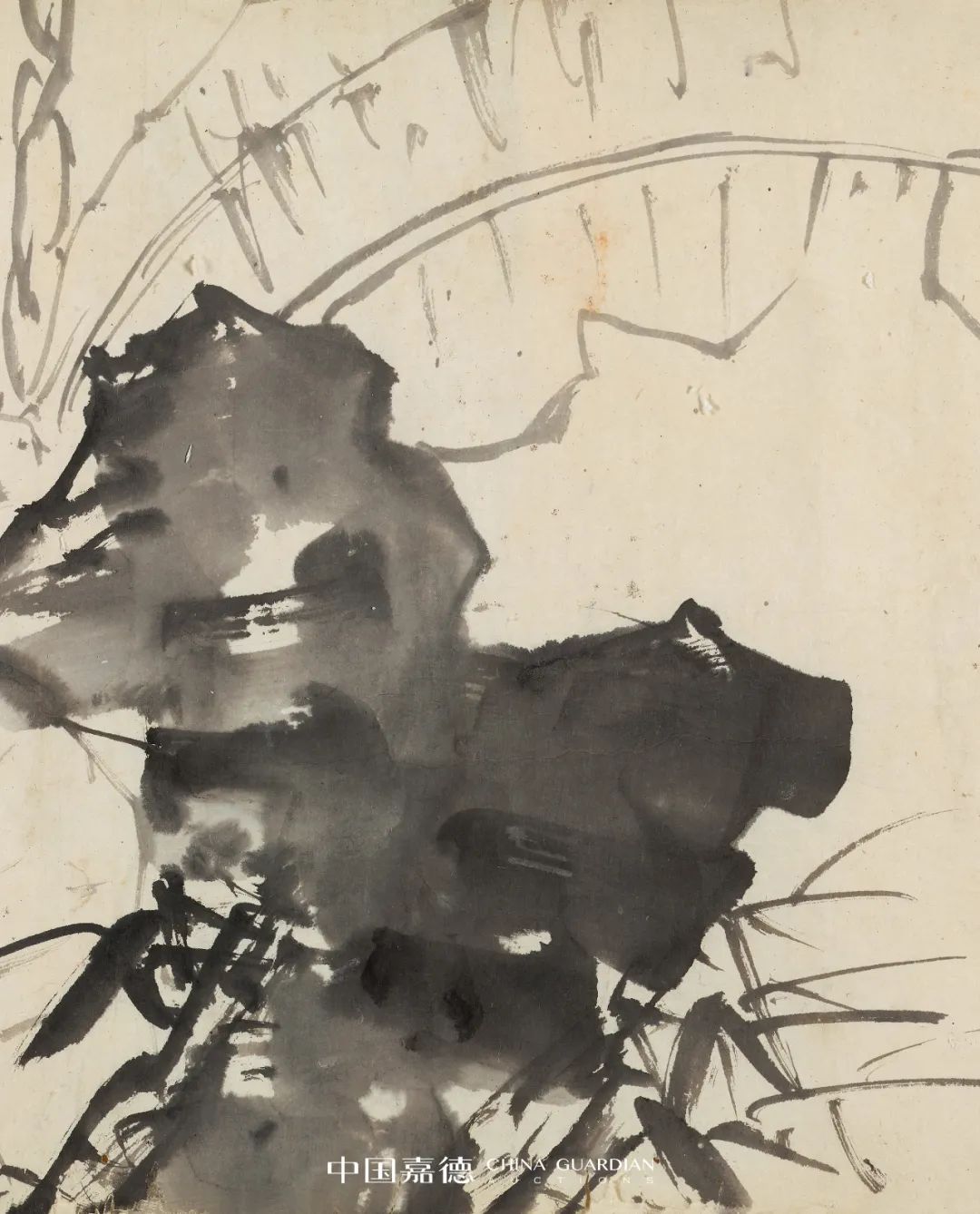

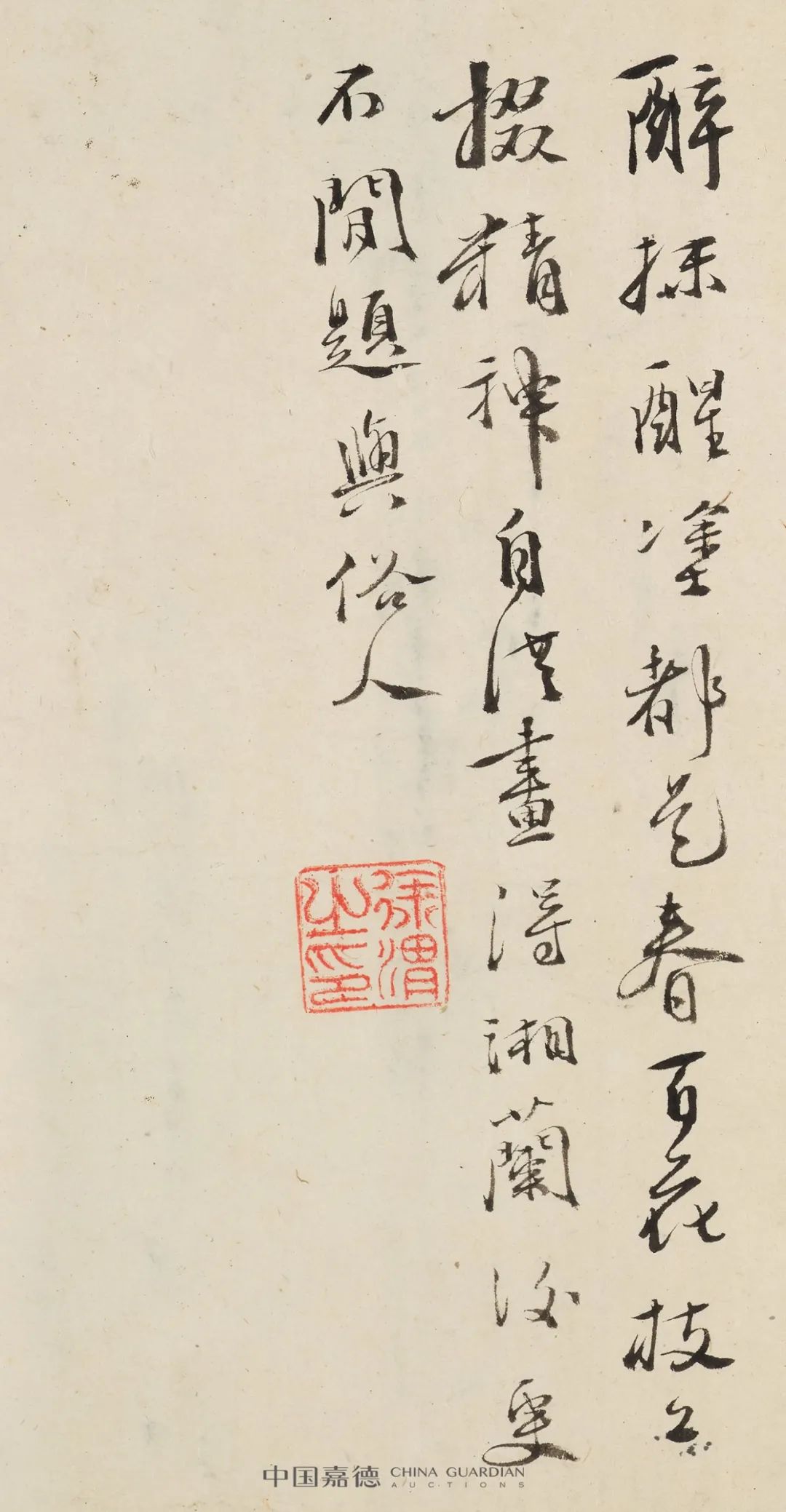

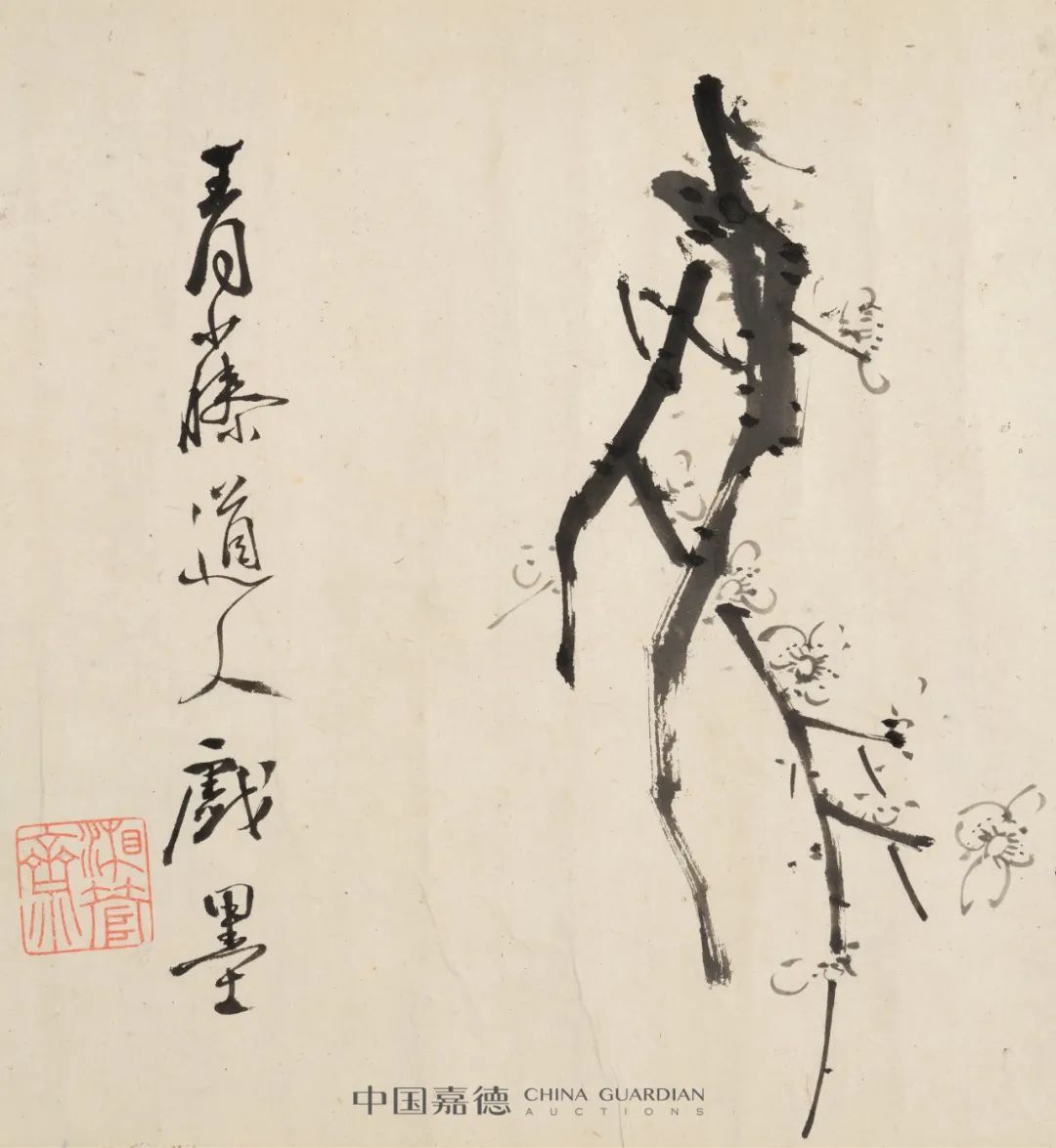

在中國藝術(shù)史上,徐渭是個多才多藝在諸多領(lǐng)域都取得杰出成就的一代英才。他擅書工畫,是中國大寫意畫的先驅(qū),與陳道復(fù)并稱二杰。又長詩文戲曲,皆別樹一幟,風(fēng)標(biāo)獨領(lǐng)。然一生落魄,嘗十載斷谷、九番自殺、八試不中、七年囚禁。潦倒苦厄,凄苦一生而終至癲瘋,終其一生。徐渭的書畫淋漓縱橫,不拘繩墨,若呼若嘯,若騰躍、若徘徊,捭闔恣肆,直抒胸臆。由此開辟出寫意畫之通衢大道,八大、石濤、揚州八家、趙之謙、吳昌碩、齊白石、潘天壽等相繼而出,板橋肯作“門下走狗”,白石愿為“磨墨理紙”,影響至為深廣。今年是明代奇人、藝壇逸才徐渭誕辰五百周年。我們有幸得著名海派畫家吳待秋家人的厚愛,征集到一卷秘藏百年的徐渭《墨花圖卷》。此《墨花圖卷》分四段作《湖石芭蕉》、《玉蘭》、《牡丹》、《荷花》、《菊花》、《蘭花》、《雞冠》、《梅花》八種,總計近6米長。或雙勾、或潑墨,皆以尖勁銳利之筆迅疾寫出,絕無疑滯,一氣呵成。所題自作詩,亦用尖細(xì)之筆書寫,頓挫抑揚,點畫舒展,在米元章、黃魯直之外,別有一種瀟灑自若之態(tài)。在傳世青藤墨跡之中,這是畫得特別秀靈的一卷。從中可以看到徐渭受到吳門畫風(fēng)的影響,在構(gòu)圖上延續(xù)陳淳、陸治、周之冕等善用的四時雜花長卷形式,間畫間題;在筆法上舍去了一絲狂縱,多了一分儒雅;在用墨上控制得宜,從“放”轉(zhuǎn)“收”,逐漸精純。徐渭在溫和秀雅的筆情墨韻之中,為我們呈現(xiàn)了他更多元的風(fēng)格面貌,一種有別于世人固化單一認(rèn)知下的“狂縱”“激烈”風(fēng)格。全卷花草諸多物象,皆一塵不染,水墨潤澤,清氣充盈,如陣陣雨露洗滌著困在喧囂世間之中的我們。

(一)是卷傳承有緒,經(jīng)惠棟(1697-1758)、金鳳清(清咸豐、同治年間人)、李嘉福、吳待秋及其后人遞藏,近一百五十年來一直秘藏于李、吳家族家中。(二)此卷八段題詩中《芭蕉》、《牡丹》、《荷九首》之一、《王元章倒枝梅 花》收入于《徐文長三集》中;《畫蘭》收入于《徐文長逸稿》中。1. 《桐園臥游錄》,清·金鳳清著,?清同治十一年(1872)刻本。2.《歷代著錄畫目正續(xù)編·下》,第189頁,福開森(美),容庚 編,北京圖書館出版社,2007年版。此件徐渭《墨花圖卷》傳承有緒,為吳待秋先生袌鋗廬珍藏的古代書畫,目前已知經(jīng)惠棟、金鳳清、李嘉福、吳待秋及其后人遞藏,近150年來一直藏于李、吳家族家中,從未曾對外展現(xiàn)過。

卷尾“松厓秘玩”應(yīng)為清代學(xué)者、藏書家惠棟藏印。惠棟(1697-1758),字定宇,號松崖,學(xué)者稱小紅豆先生,江南元和(今蘇州)人。吳派漢學(xué)的代表人物惠士奇之子。專治經(jīng)學(xué),傳祖與父之學(xué),奠定吳派經(jīng)學(xué)基礎(chǔ)。雅好典籍,家多藏書,得一善本,傾囊勿惜。著有《易漢學(xué)》、《松崖文鈔》等。是卷著錄于清咸豐、同治間金鳳清的《桐園臥游錄》中。金鳳清,號悔庵居士。曾任浙江桐鄉(xiāng)知縣。《桐園臥游錄》載錄其藏書畫六十二件,內(nèi)有沈周、祝允明、文徵明、仇英、陳淳、董其昌、石濤、八大諸多名家,審擇頗精。該書將本徐渭作品中每兩幅花卉計為一段,稱之為“青藤墨花紙本長卷凡四段水墨畫”。作者如此敘述本作品:天池畫世多贗作,而余所收數(shù)種皆真跡,神妙不可多得。是卷凡四段,段作花,各系短句,奇情異致,想入非非。

吳待秋(1878-1949),名徵,以字行。浙江崇德人,畫家吳伯滔次子。18歲應(yīng)童子試,名列前茅,擅山水、花卉,亦能人物仕女,兼長治印,是民國時期活躍在上海的著名畫家,與吳湖帆、吳子深、馮超然合稱“三吳一馮”,又與趙叔孺、吳湖帆、馮超然同譽為“海上四大家”。1904年參與杭州西泠印社的創(chuàng)辦,后患病返鄉(xiāng),在老家期間常去當(dāng)?shù)馗患澙罴胃L幱懡獭@罴胃?1839-1904),字笙魚,號北溪。能丹青,善鑒定,嗜古成癖,收藏極富。待秋從中獲益匪淺。兩人年齡雖然相差四十歲,卻秉性相投,忘年相交。待秋原配亡故后,李嘉福不僅將愛女隱玉許配給他,更將自己所藏的一尊西漢銅器“三代鋗”做為陪嫁之物。待秋對此甚為珍愛,遂自號“袌鋗”、“老鋗”。

吳待秋在殘粒園

待秋精于鑒賞,且收藏頗豐。他的私宅蘇州殘粒園中的袌鋗廬藏有傳承自李嘉福、吳伯滔及自己平生購得的眾多元明清書畫精品。1936年,嘉興舉辦的首屆文獻(xiàn)展覽時,他的藏品之精,轟動一時。1937年“八·一三”上海淞滬抗戰(zhàn)爆發(fā)后,蘇州常受到敵機轟炸,待秋平靜的生活被攪亂。他攜家屬先后避難于故里崇德和德清、武康、仙潭等地。據(jù)吳待秋先生后人介紹,行前他把隨身攜帶書畫的天、地頭裁掉,僅留畫心部分,手卷亦裁掉了引首、后跋,以能盡量多帶物品。本件徐渭《墨花圖卷》以及2019年秋經(jīng)中國嘉德釋出的石濤《荷花圖》皆在其中。

石濤《荷花圖》,78×31cm,中國嘉德2019秋拍lot1365,1380萬成交

此卷目前僅存畫作部分,無引首和跋尾。因為一直保存在南方,手卷割裂之后濕氣侵襲,致使其背面的覆背紙有些松動脫落,但所有畫面均完好無損,且保存在原裝木盒中。

原裝木盒

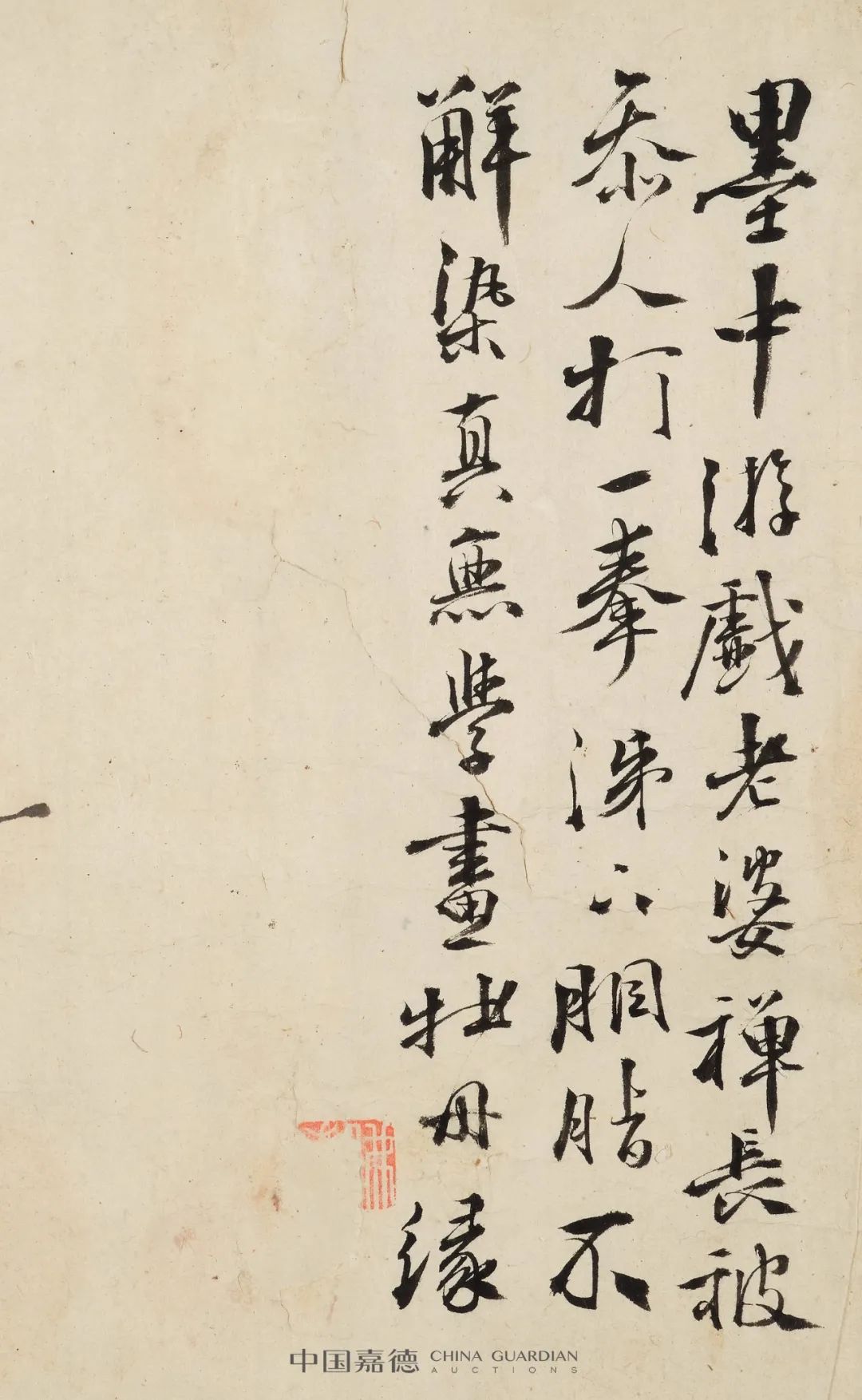

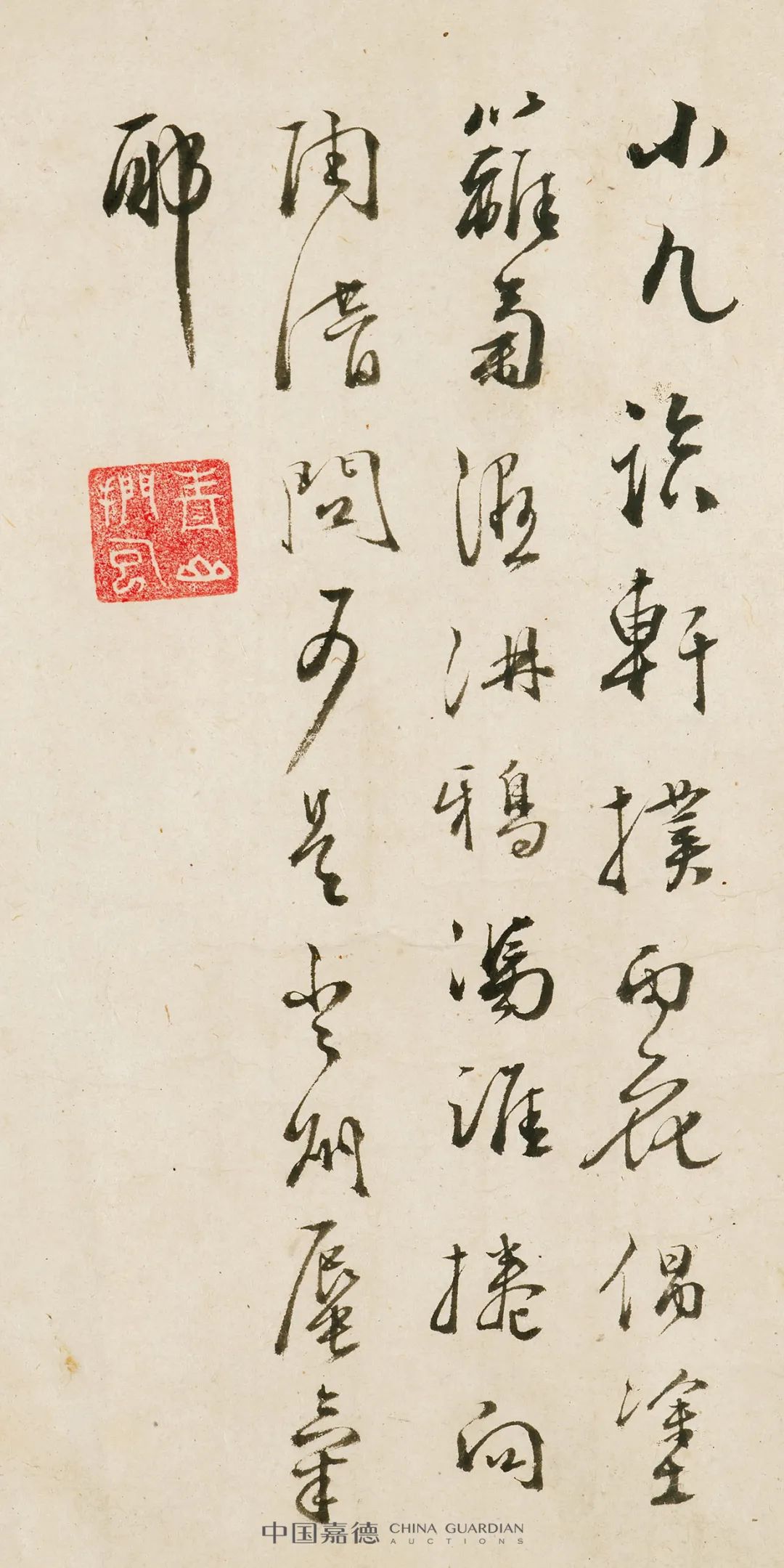

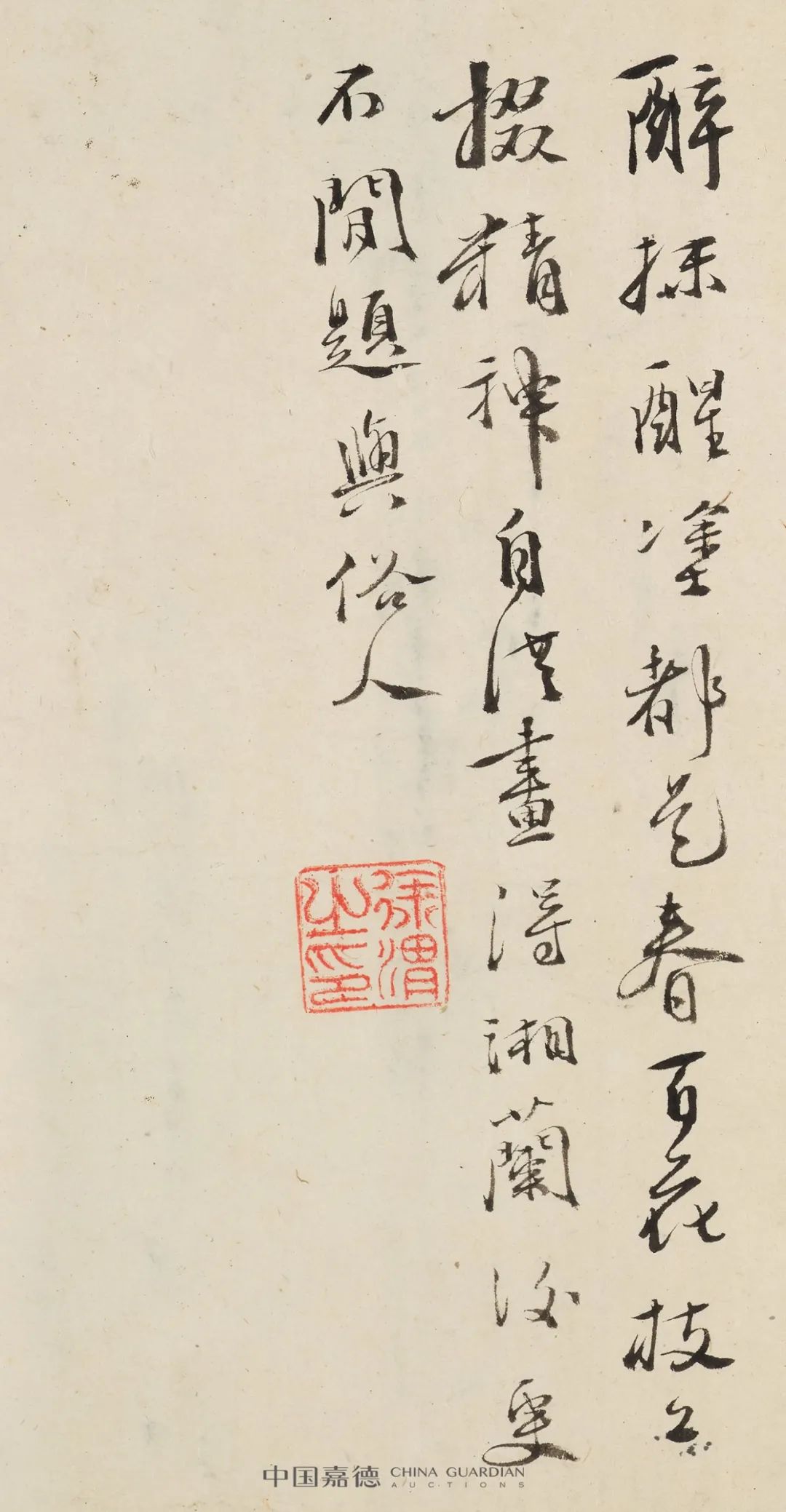

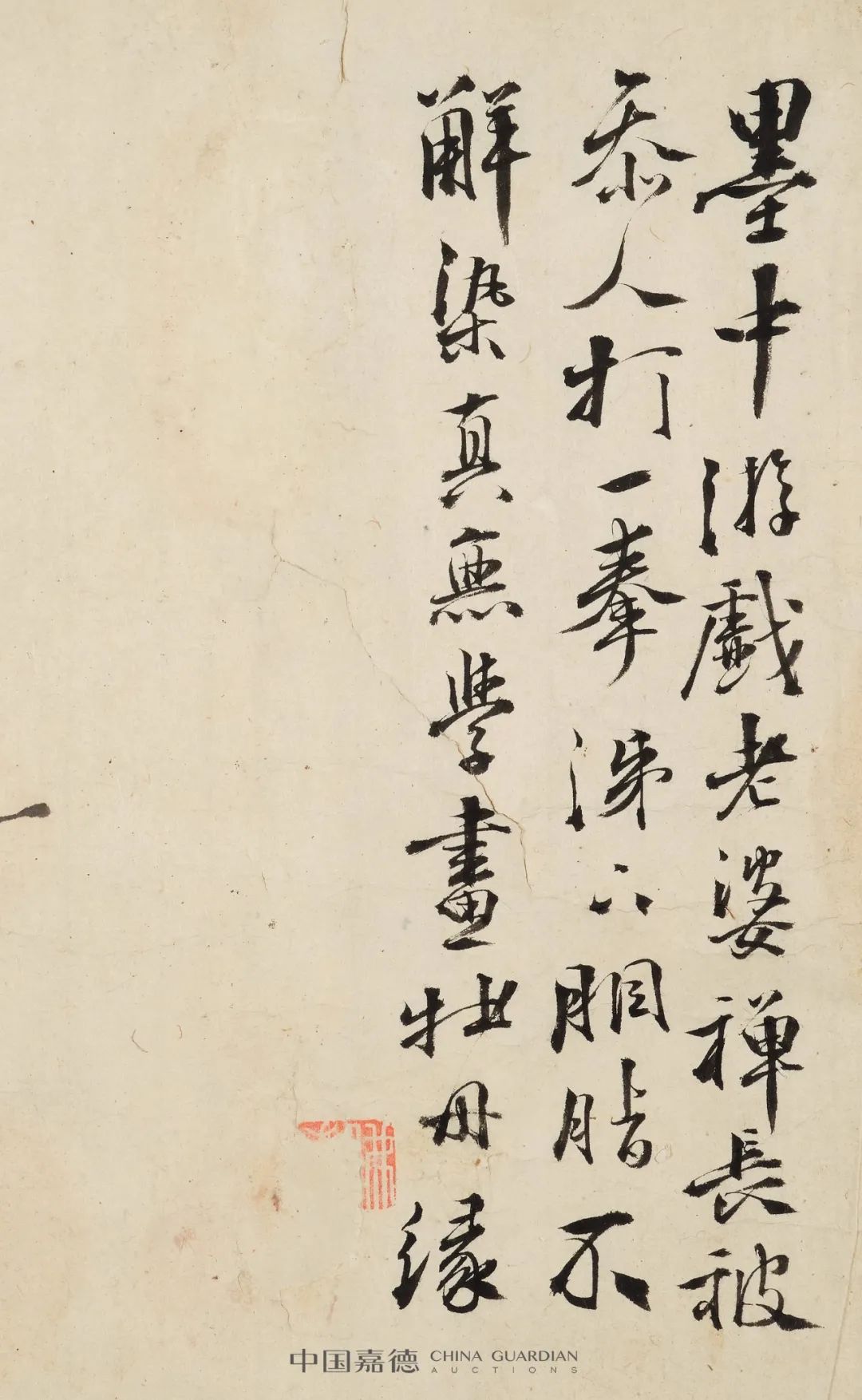

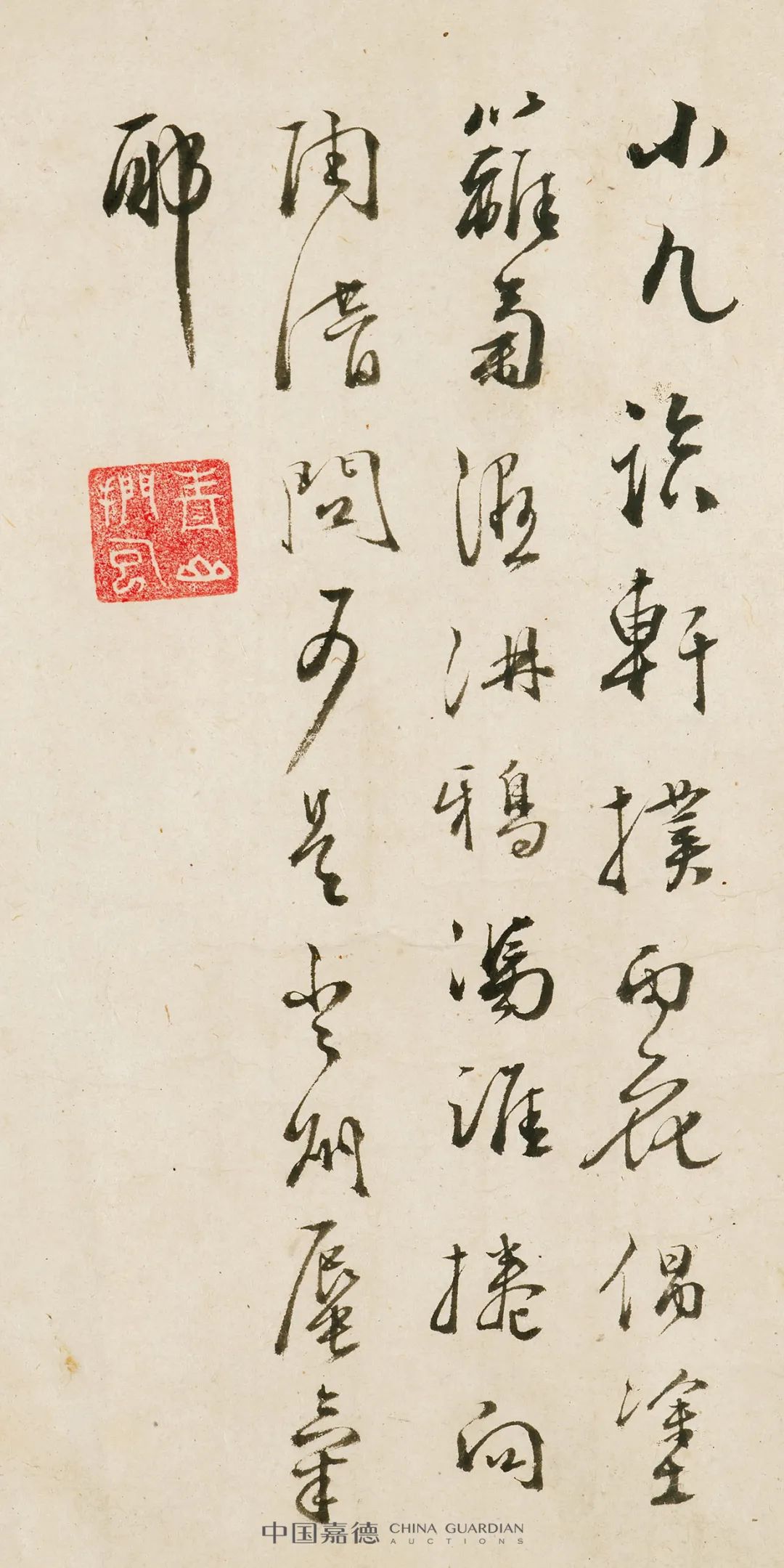

明代花鳥畫發(fā)展進(jìn)程中,水墨寫意花卉的成就最為顯著,成為文人士大夫直抒胸臆、一吐塊壘的最為適宜的藝術(shù)語言。明代中期的花鳥畫風(fēng)格以“吳門畫派”為主,他們打破前人習(xí)用的枯木、竹石、梅蘭等特定題材的局限。多種花木繪為一卷,在明代并非鮮見。當(dāng)時畫寫意花卉者有沈周、陳淳、林良、周之冕等。徐渭則是這種文人墨戲的繼承者和大膽開拓者,他暗合了宋元畫風(fēng),又汲取了吳門畫派、院體浙派的長處,獨步于畫壇,雄視千古,著水墨大寫意畫派之先鞭。無怪后世寫意大家無不受其影響,也無不推崇備至。五百年后的今天,他的作品依舊“元氣淋漓障猶濕”,堪為繪事中“廣陵散”般的翰墨絕響。徐渭對吳鎮(zhèn)、王冕、沈周、唐寅等人的畫十分推崇,特別受沈周、陳淳、陳鶴等人的寫意花鳥畫的影響。常以“花卉卷”這種形式進(jìn)行創(chuàng)作,間畫間題。據(jù)《徐渭“雜花圖”的分析研究》一文記載:“在數(shù)量上看,《徐渭書畫全集》中統(tǒng)計的作品共有119件,拋開確定偽跡的15件,剩余的100余幅作品中,竟有三分之一的數(shù)量與四時雜花相關(guān),可見徐渭對這一主題的傾心與偏愛。”徐渭有畫必題,所題詩文,大多收錄在《徐渭集》中。此《墨花圖卷》分題九次,八段題詩中《芭蕉》、《牡丹》、《荷九首》之一、《王元章倒枝梅花》收入于《徐文長三集》中;《畫蘭》收入于《徐文長逸稿》中。

《徐文長三集》書影

長被參人打一拳。

涕下胭脂不解染,

真無學(xué)畫牡丹緣。

鈐印:佛壽(半印)

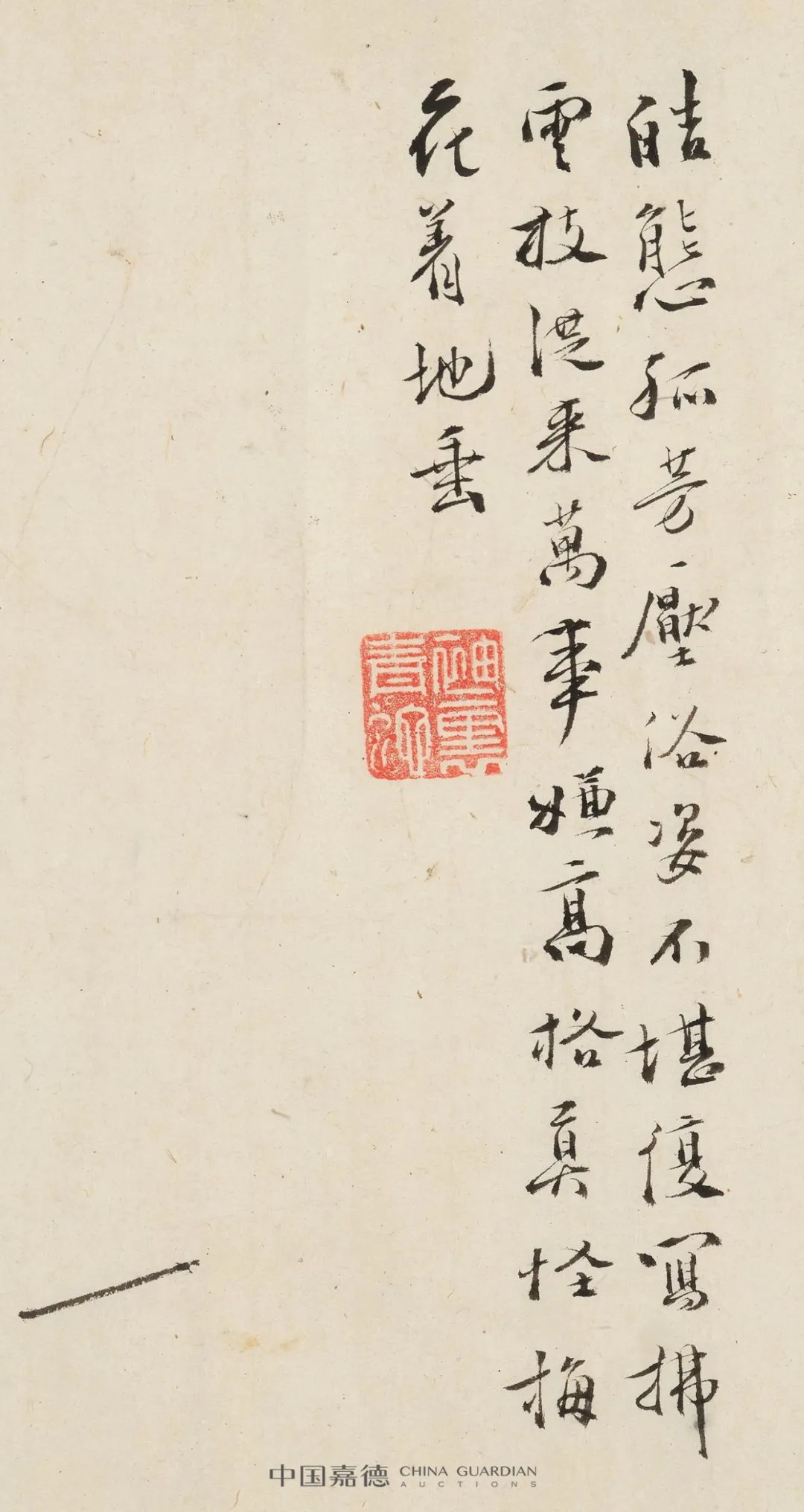

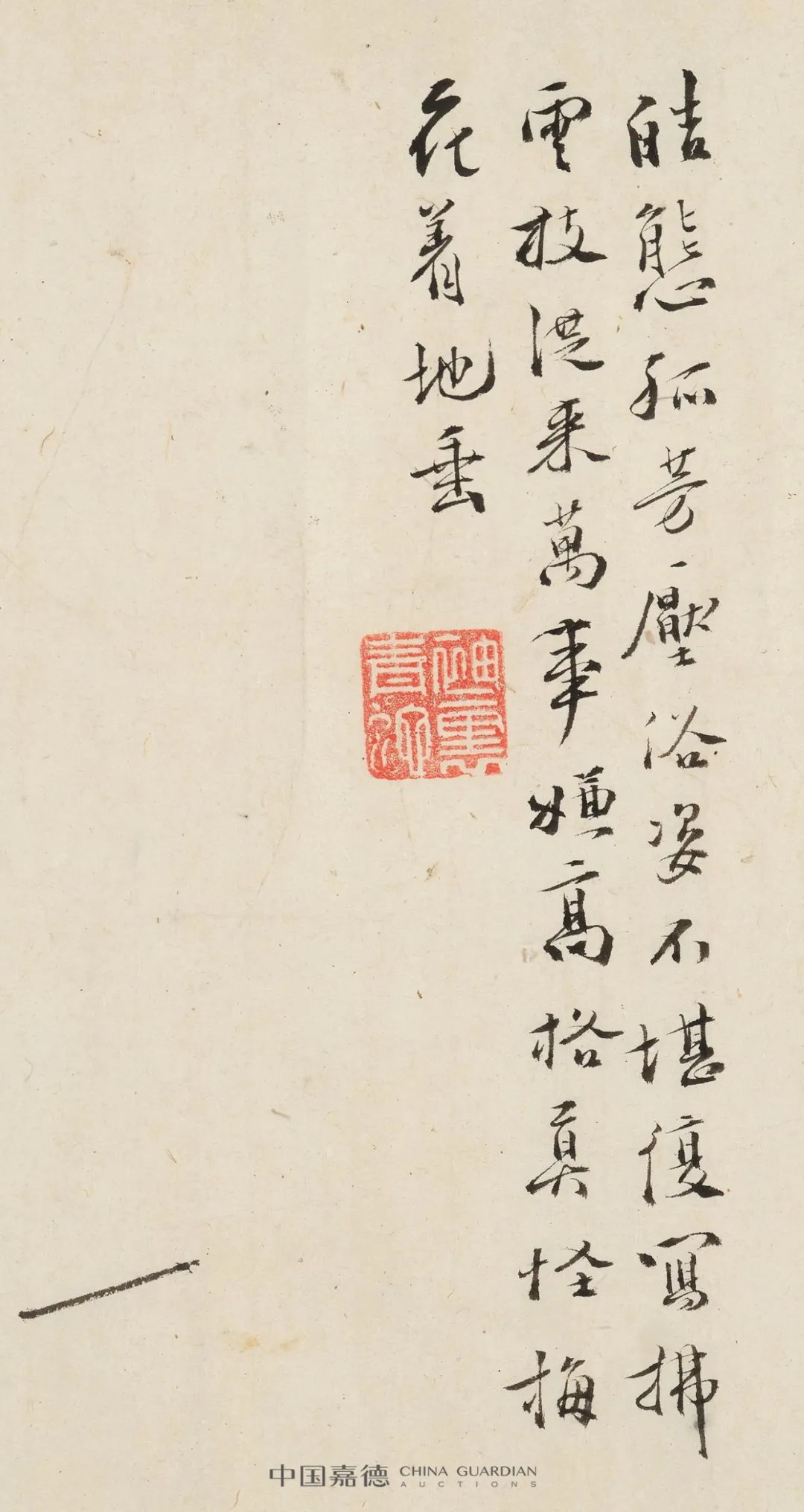

晧態(tài)孤芳壓俗姿,不堪復(fù)寫拂云枝。從來萬事嫌高格,莫怪梅花著地垂。

鈐印:袖里青蛇

青藤道人戲墨。

鈐印:湘管齋

此外,《中國古代書畫圖目》中記錄著全國文博機構(gòu)所藏的徐渭書畫作品數(shù)量共計94幅,其中繪畫作品42幅,即使加上國內(nèi)外其他收藏機構(gòu)及個人的收藏,徐渭存世的畫作總量并不大,且大多秘不示人。故而對徐渭藝術(shù)的評論難免出現(xiàn)曲解之處。今春,首次亮相于拍場的這卷徐渭《花卉圖卷》就為我們提供了一條探討徐渭繪畫面貌的新線索。這里,根據(jù)《中國古代書畫圖目》收錄的作品信息,并參以《徐渭書畫全集》中所列出的“作品統(tǒng)計表格”,列出23件“雜花卷”的基本信息,試著作為吳待秋舊藏《花卉圖卷》的參照。

從晚明到清初,繼戲曲、詩文、書法之后,徐渭的繪畫逐漸為文人階層與藝術(shù)市場所接納。石濤在《題四時花果圖》卷中有詩:“青藤筆墨人間寶,數(shù)十年來無此道。”紀(jì)昀在《徐文長集》《提要》中葉談到了當(dāng)時徐渭書畫受歡迎的程度:“今其書畫流傳者,逸氣縱橫,片楮尺縑,人以為寶。”與此相對應(yīng)的是,徐渭偽作流布場肆,真贗混雜。加上徐渭創(chuàng)作時間比較集中,大約五十以后才開始作畫,存世作品風(fēng)貌較為接近,故審定、劃分繪畫創(chuàng)作風(fēng)格頗有難度。吳雪杉老師以此《墨花圖卷》中鈐蓋的九方印章為切入點,依次考察了“天池山人”“青山捫虱”“佛(壽)”“文長”“青山捫虱”“徐渭之印”“金回山人”“袖里青蛇”“湘管齋”的具體使用。并與1592年故宮博物院、上海博物館兩件徐渭名作之間建立起親緣關(guān)系,幫我們進(jìn)一步解讀了這卷吳待秋舊藏的《墨花圖卷》,通過“天池山人”和“湘管齋”兩方用作判斷年代的印章,從測面作出了此卷可能作于1592年前后的判定。

以下節(jié)錄吳雪杉老師《從印章出發(fā):吳待秋舊藏<墨花圖卷>的時代問題》部分內(nèi)容:徐渭有數(shù)十方自用印,同一印文有時會銘刻多方印章,看起來大同小異。這種用印習(xí)慣在明代頗為流行。“天池山人”白文印亦有多方。上海博物館藏《墨花圖卷》(1591)和故宮博物院藏《墨花九段圖卷》(1592)中的“天池山人”白文印完全相同,表明這枚有三處缺口或磨損的“天池山人”印是徐渭晚年最青睞的印章之一。在徐渭1593年去世之前的兩、三年,他可能在頻繁使用這枚印章。本文所討論的、吳待秋舊藏《墨花圖卷》上的“天池山人”白文印(圖3)與上海博物館藏《墨筆花圖卷》、故宮博物院藏《墨花九段圖卷》中的“天池山人”白文印的印文殘損程度一致,應(yīng)出自同一枚印章。從這個角度來看,吳待秋舊藏《墨筆花卉八段錦》很可能也作于徐渭生命的最后兩、三年。

(從左至右)吳待秋舊藏《墨花圖卷》、上海博物館藏《花卉卷》(1592)、故宮博物院藏《墨花九段圖卷》(1592)中的“天池山人”印

“湘管齋”也是徐渭很喜歡使用的一枚印章,多用于卷首或畫家本人款識后。吳待秋舊藏《墨花圖卷》上的“湘管齋”印與1592年《花卉卷》(上海博物館藏)、《墨花九段圖卷》(故宮博物院藏)上的“湘管齋”印完全一樣。印章左側(cè)中下方的橫向缺損如出一轍。它們應(yīng)該都出自同一枚印章。需要注意的是,吳待秋舊藏《墨筆花卉八段錦》“湘管齋”印右下角邊線的殘損因紙的破損造成的,而非印章本身的殘缺。

(從左至右)吳待秋舊藏《墨花圖卷》、上海博物館藏《花卉卷》(1592)、故宮博物院藏《墨花九段圖卷》(1592)中的“湘管齋”印

吳待秋舊藏《墨花圖卷》“湘管齋”印右下角的紙面痕跡

通過對“湘管齋”朱文印的比較,可以得出與“天池山人”白文印相似的結(jié)論,即吳待秋舊藏《墨花圖卷》——至少畫卷上的印章——出自1592年前后。徐渭有時會在長卷不同段落反復(fù)鈐上同一方印章。不過總體來說,徐渭在1580年以后還是傾向于在同一套冊頁或手卷里使用多方印章。萬歷八年(1580)作的《花果魚蟹圖卷》(上海博物館藏)有畫面11段,每段均用印,無一重復(fù)。生命最后階段的徐渭大體上保持了這個習(xí)慣,同時也流露出某種隨性,有時會在冊頁或手卷中少量重復(fù)用印,如故宮博物院藏徐渭《寫生圖卷》(1591)有12段畫面,“天池山人”白文印鈐了兩遍,其他諸印只用一次。上海博物館藏《花卉卷》(1592)的“金回山人”也鈐了兩次。吳待秋舊藏《墨花圖卷》上僅“青山捫虱”鈐有兩次,是徐渭晚年尤其是1591年、1592年的用印方式。

吳待秋舊藏《墨花圖卷》里有一方“徐渭之印”朱文印,印文模糊,易于引人疑竇。這方印章還出現(xiàn)在上海博物館藏徐渭《花卉卷》(1592)上。可知徐渭在1592年前后,確實使用了這方朱文印。“徐渭之印”的重影,應(yīng)該是畫家將印章壓在畫紙上時,手腕或手指顫抖造成的情況。看重影情形,主要出現(xiàn)于印文右側(cè),是印章落紙后向右滑動產(chǎn)生的痕跡。這種情況在存世書畫中比較罕見,不過有鈐印經(jīng)驗的人自然了解,這種情況現(xiàn)實中經(jīng)常發(fā)生。

徐渭《花卉卷》上的“徐渭之印”,1592,上海博物館藏從印章角度考察,吳待秋舊藏《墨花圖卷》應(yīng)該使用了與故宮博物院藏《墨花九段圖卷》(1592)、上海博物館藏《花卉卷》(1592)相同的6枚印章。這一共同點似乎表明,吳待秋舊藏《墨筆花卉八段錦》的繪制時間應(yīng)在1592年前后。

《墨畫圖卷》的很多精彩之處,如荷花,也能與故宮博物院藏《墨花九段圖卷》中的荷花交相輝映。

吳待秋舊藏《墨花圖卷》、故宮博物院藏《墨花九段圖卷》中的荷花

1、荒井雄三《關(guān)于徐渭書畫自用印與書畫編年》3、陳燮君《鉛華落盡時 清氣滿乾坤——陳淳、徐渭與水墨寫意花鳥畫的形成與發(fā)展》

凡注明 “卓克藝術(shù)網(wǎng)” 字樣的視頻、圖片或文字內(nèi)容均屬于本網(wǎng)站專稿,如需轉(zhuǎn)載圖片請保留“卓克藝術(shù)網(wǎng)”水印,轉(zhuǎn)載文字內(nèi)容請注明來源卓克藝術(shù)網(wǎng),否則本網(wǎng)站將依據(jù)《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》維護(hù)網(wǎng)絡(luò)知識產(chǎn)權(quán)。

掃描二維碼

手機瀏覽本頁

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號