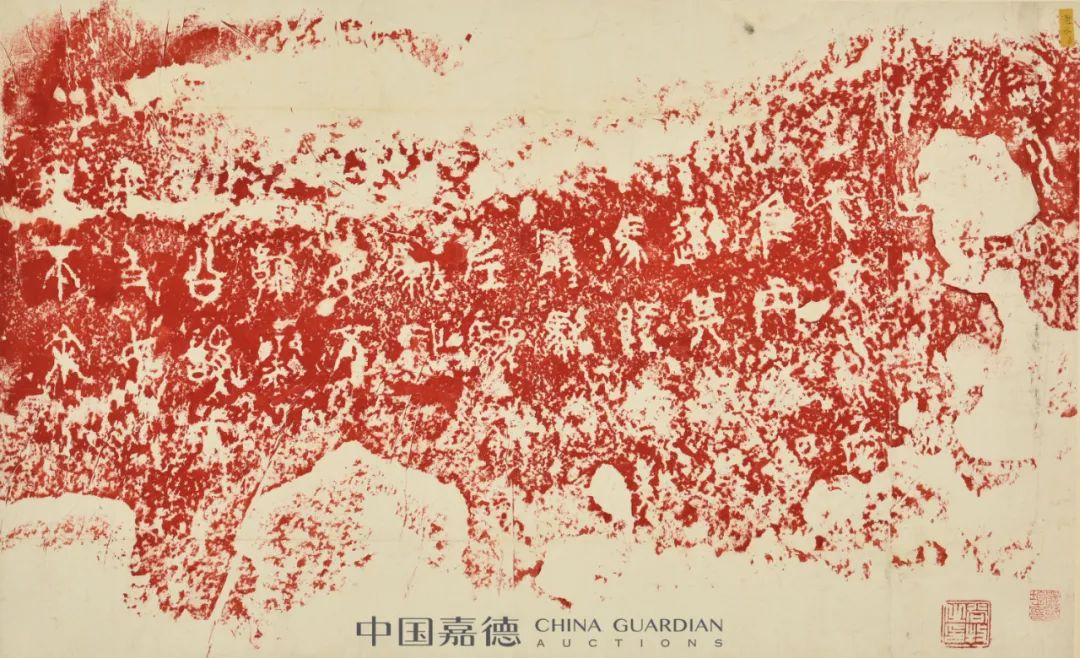

嚴可均、康生、谷牧舊藏朱拓先秦石鼓文

日期:2021-04-30 15:44:51 來源:中國嘉德

拍賣

>嚴可均、康生、谷牧舊藏朱拓先秦石鼓文

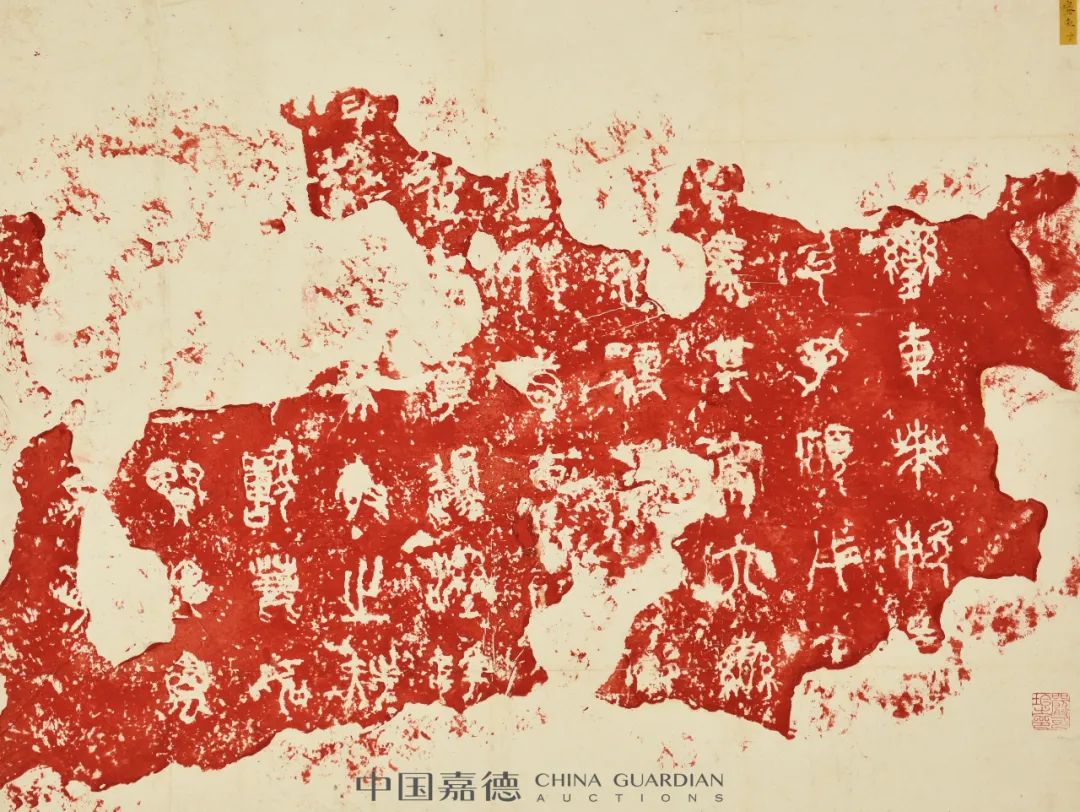

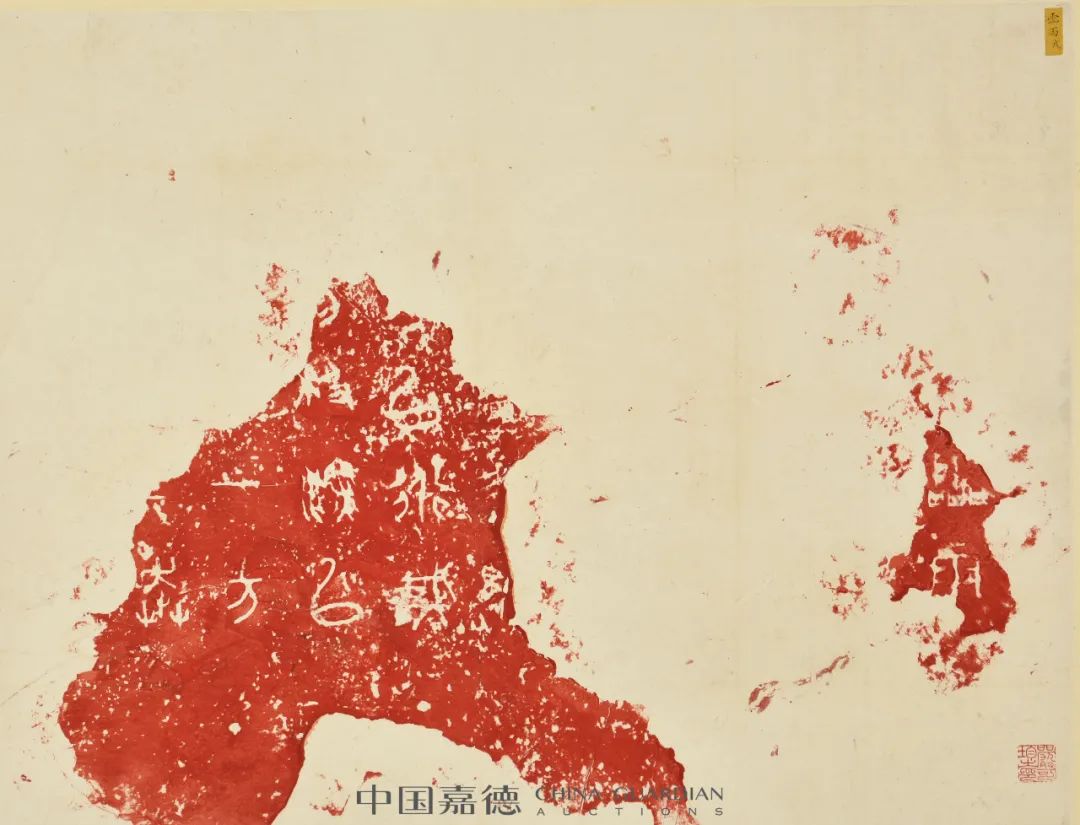

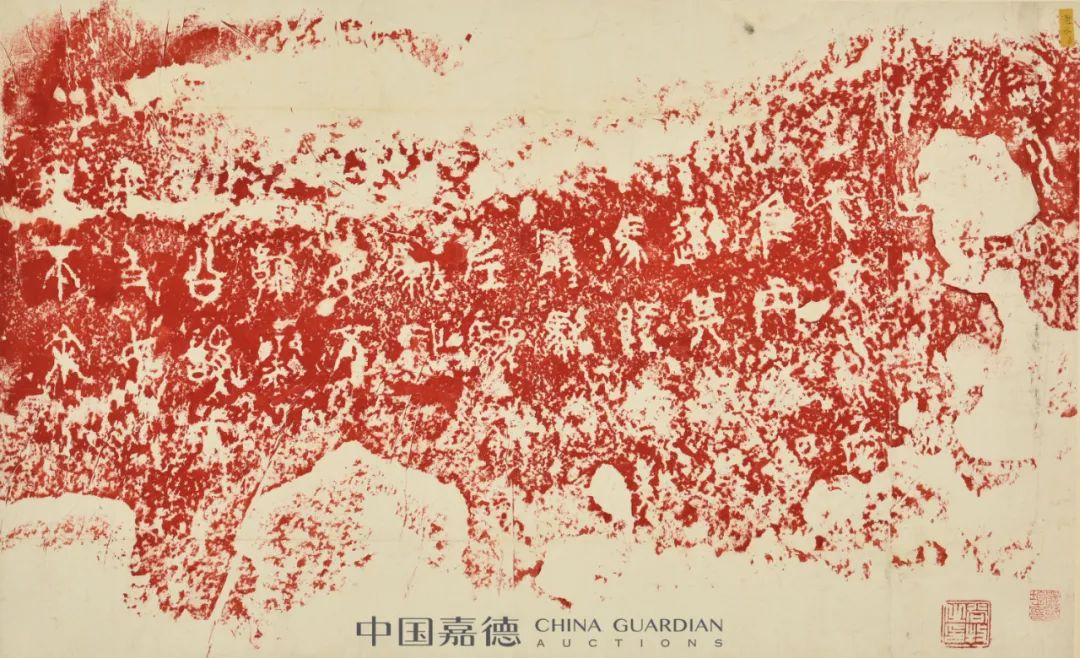

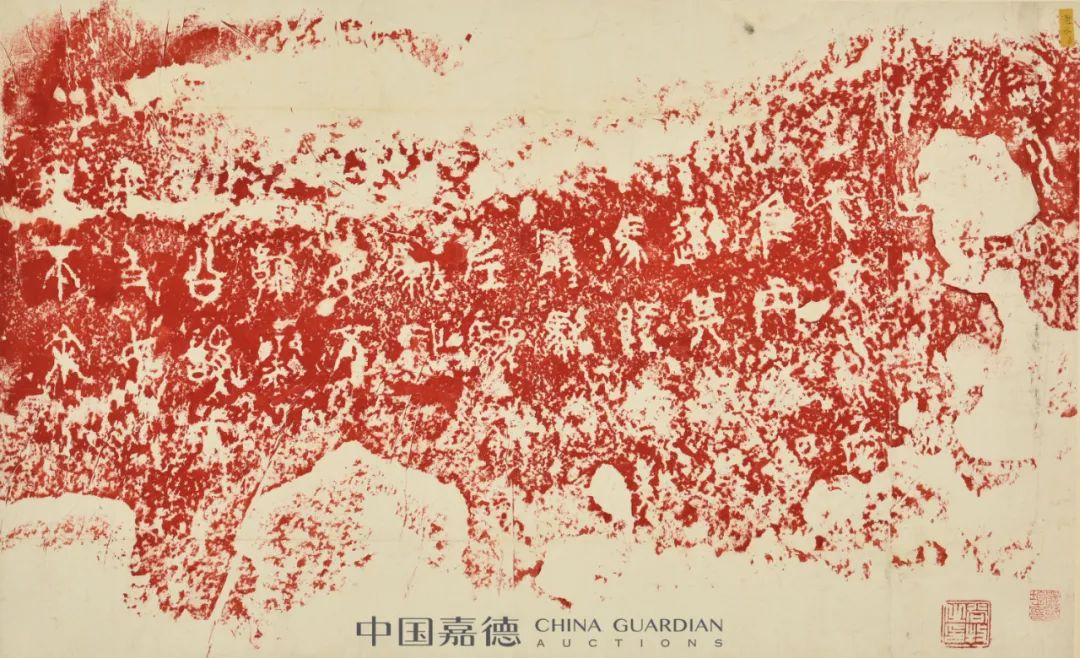

中國嘉德2021春拍古籍部征得嚴可均、康生、谷牧舊藏朱拓先秦石鼓文,市場所見石鼓文皆為墨拓,朱拓者至今僅見此一紙孤品,尤為珍罕。石鼓文為現存石刻中年代最早者,歷代文人學者均視為無上至寶。此本又經名家遞藏,流傳有序,允稱善拓。

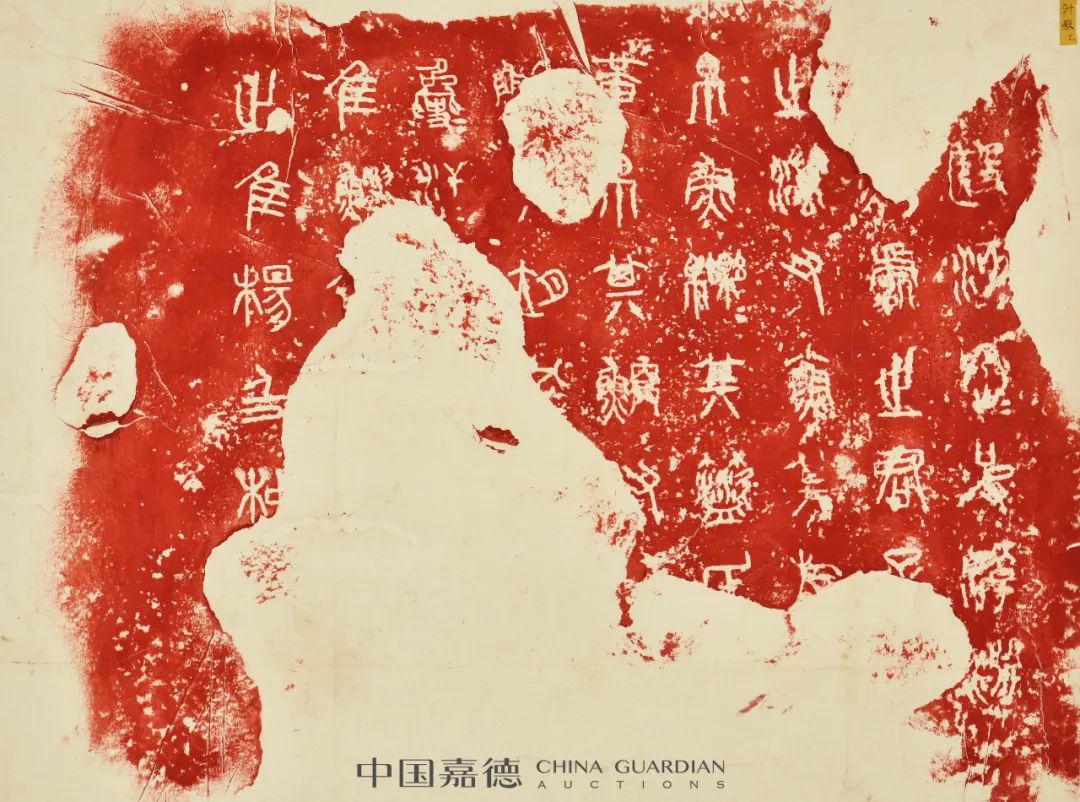

石鼓文,是先秦時期的刻石文字,因其刻石外形似鼓而得名。發現于唐初,共計十枚,高約三尺,徑約二尺,分別刻有大篆四言詩一首,共十首,計七百一十八字。內容最早被認為是記敘秦王出獵的場面,故又稱“獵碣”。

62.5×46.5 cm×9;76×46.5 cm

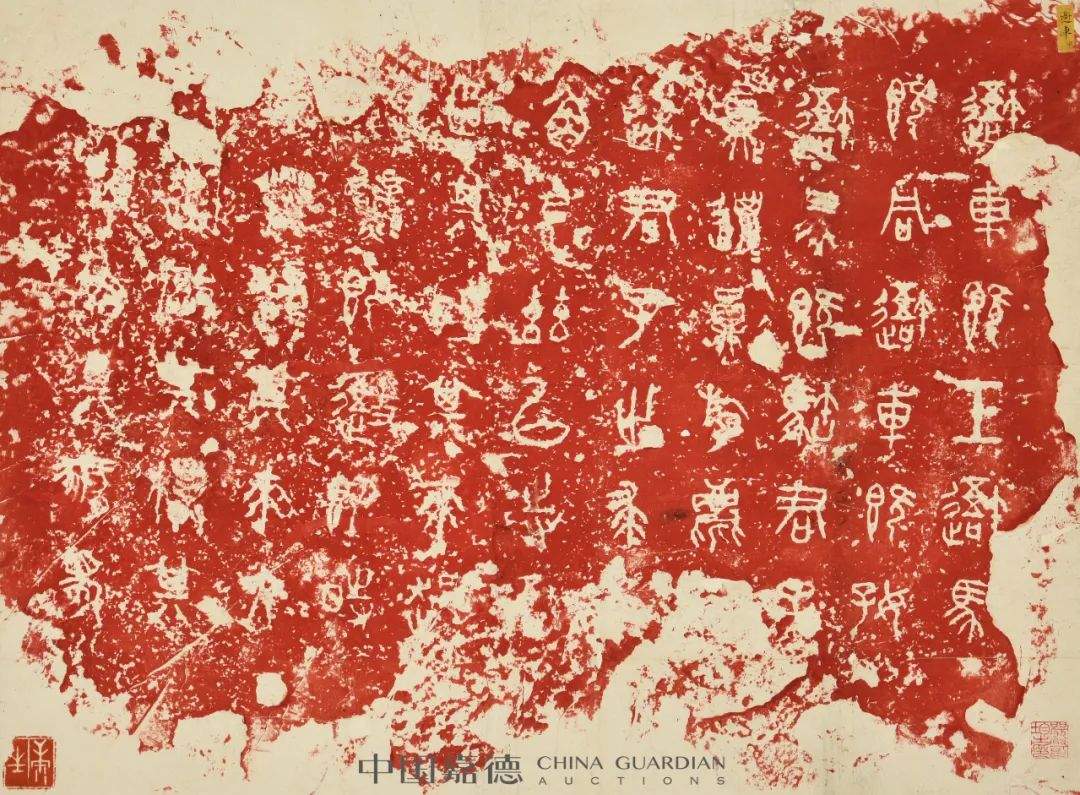

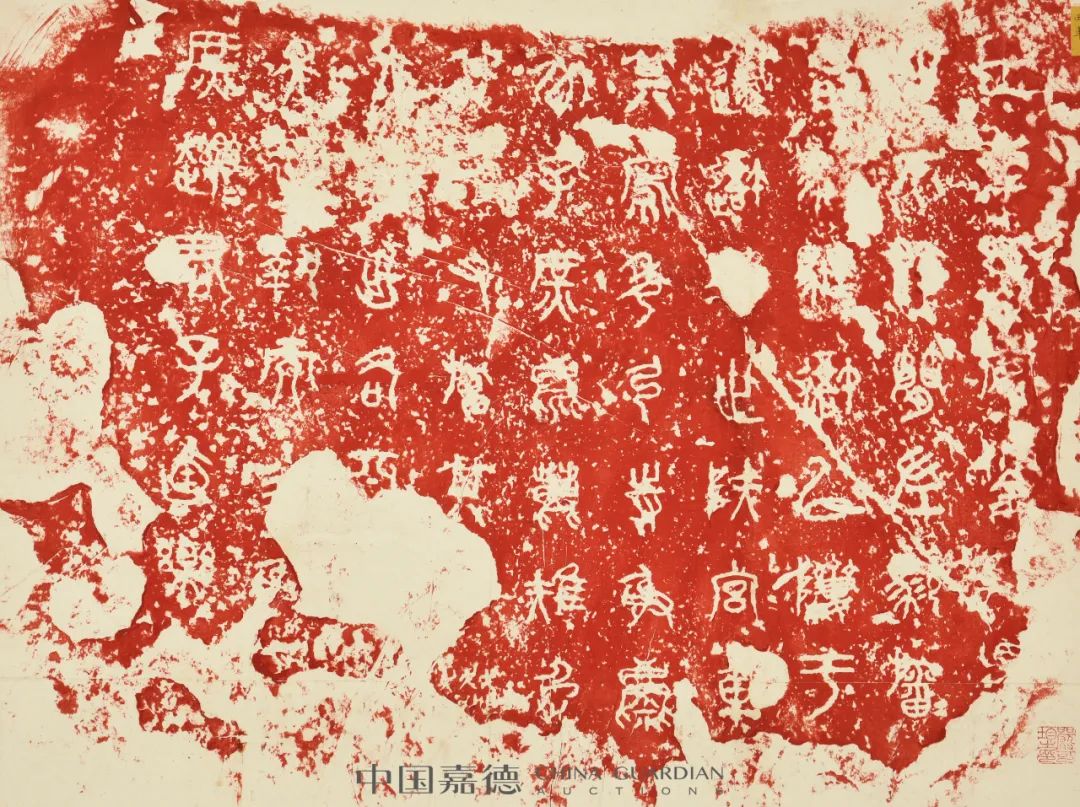

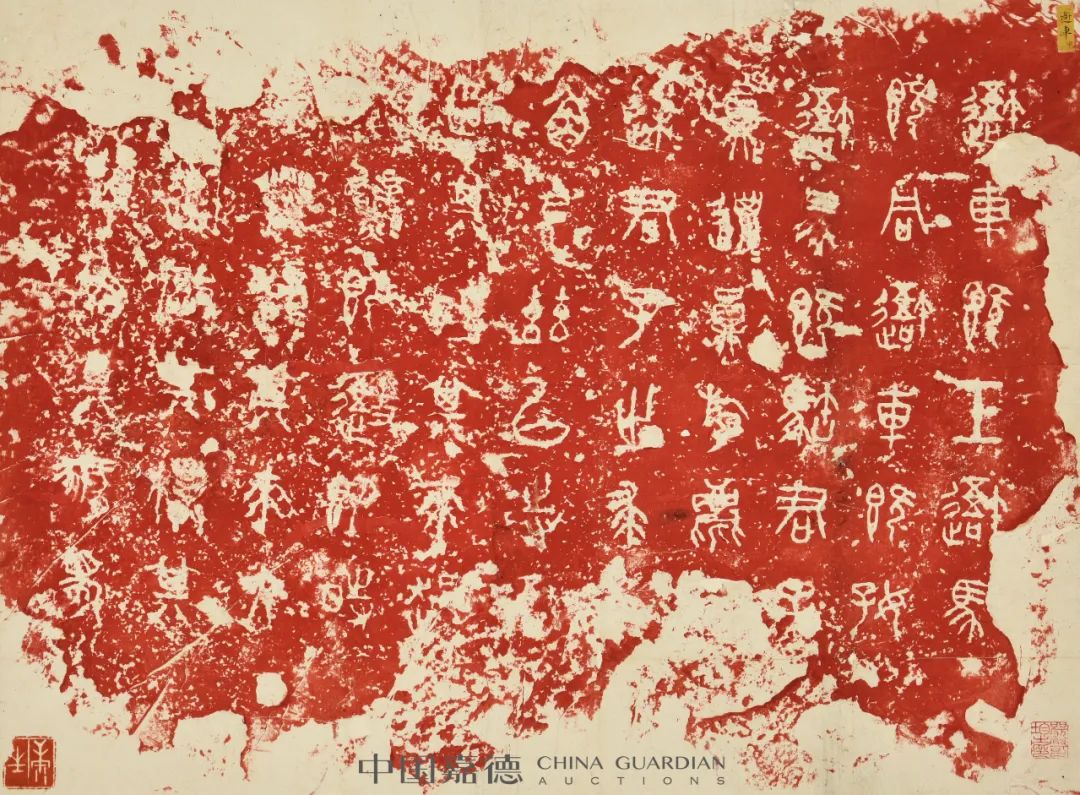

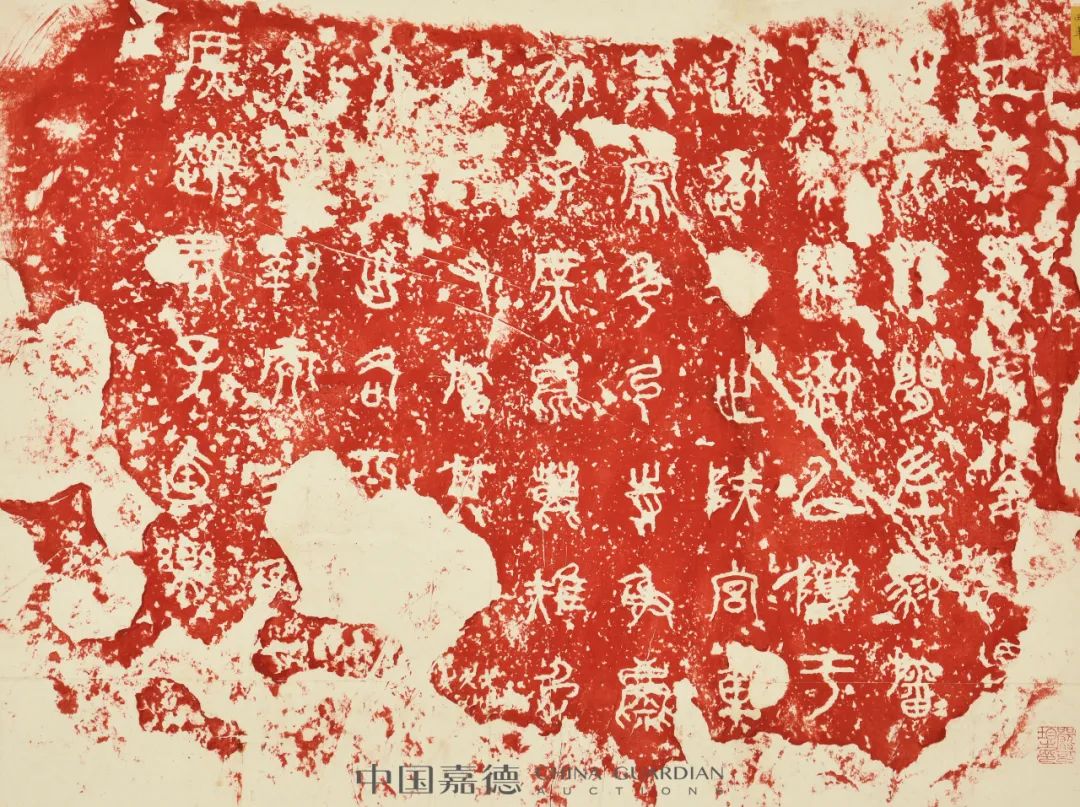

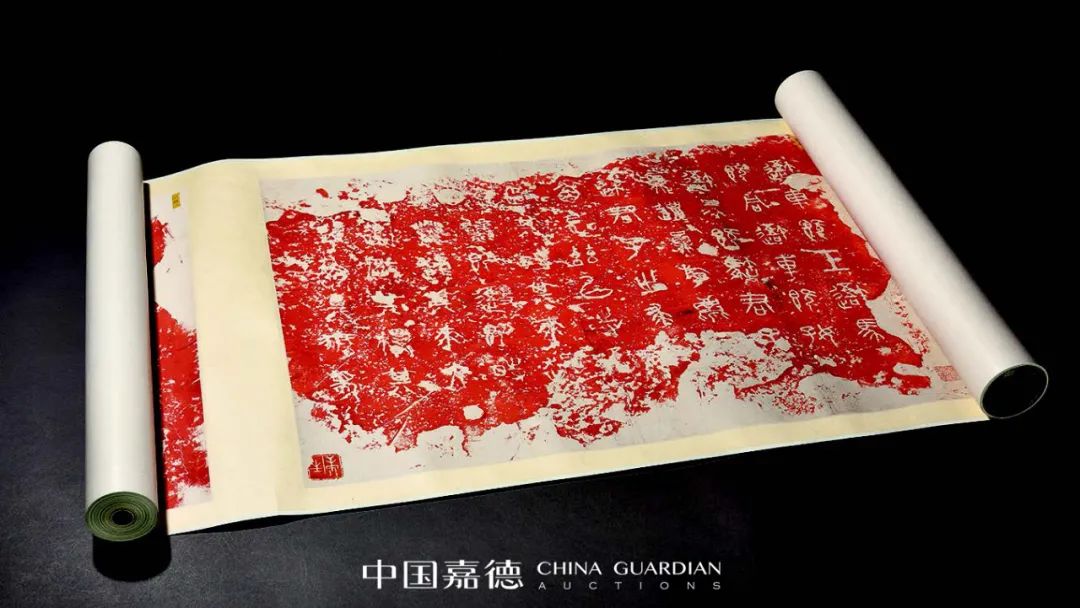

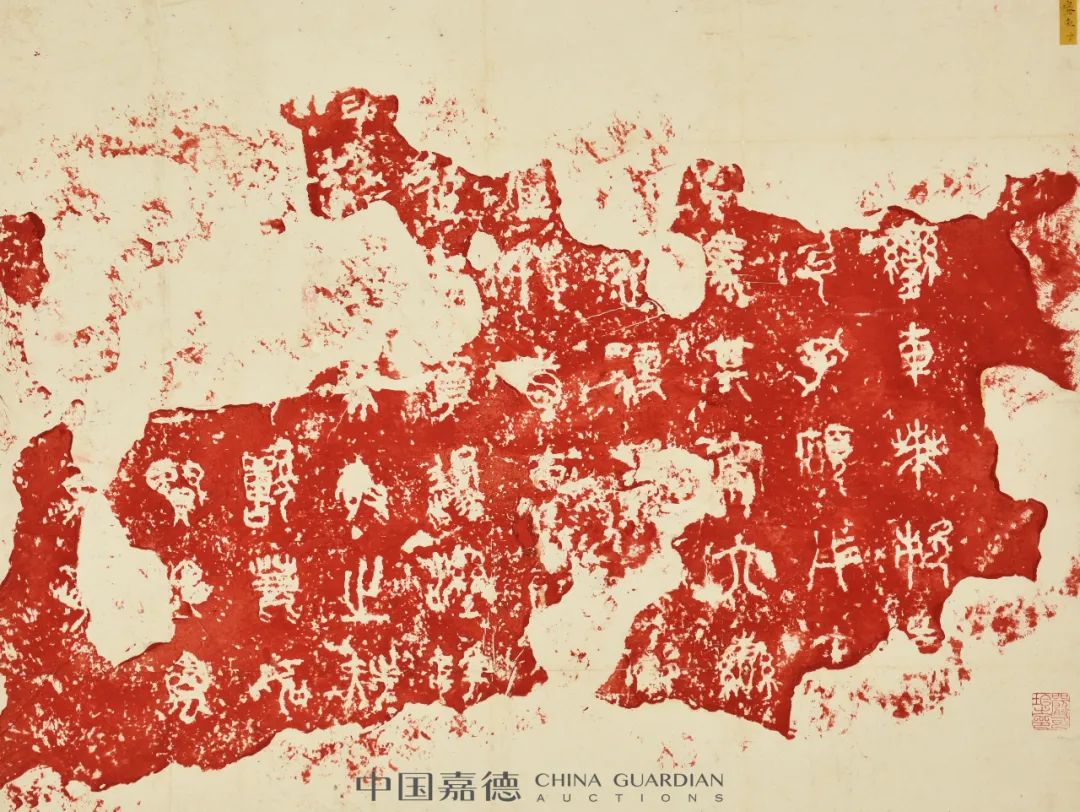

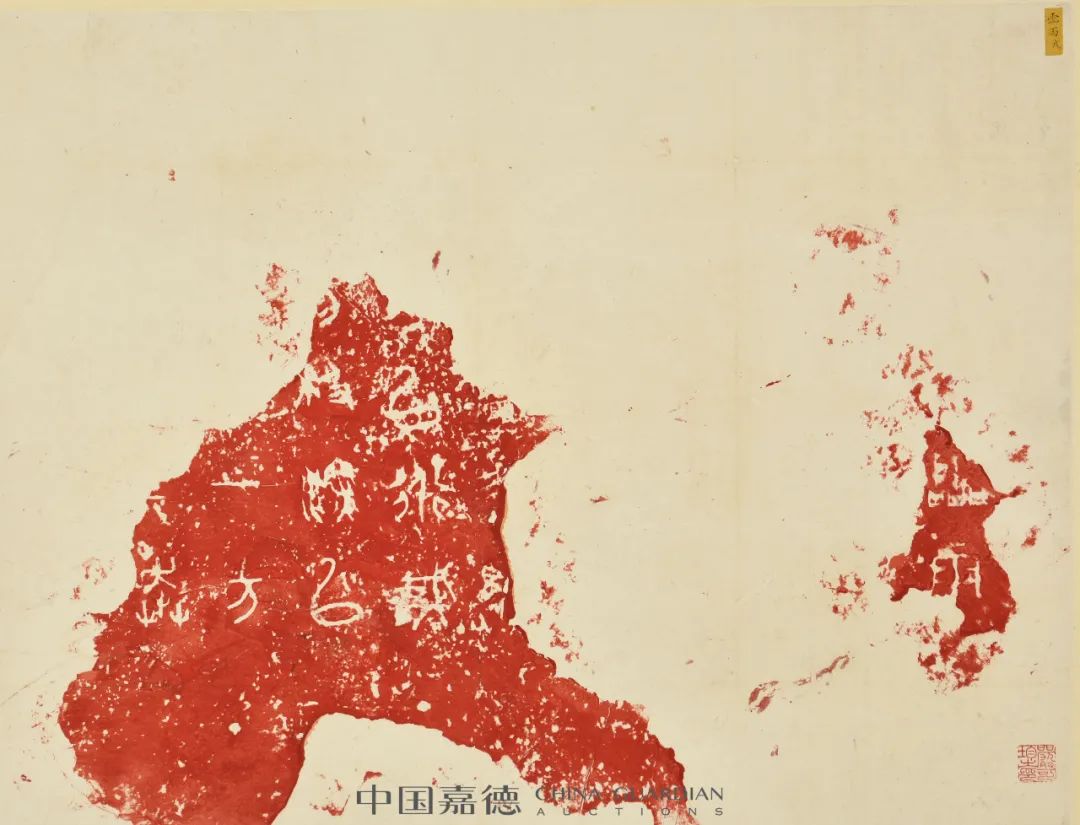

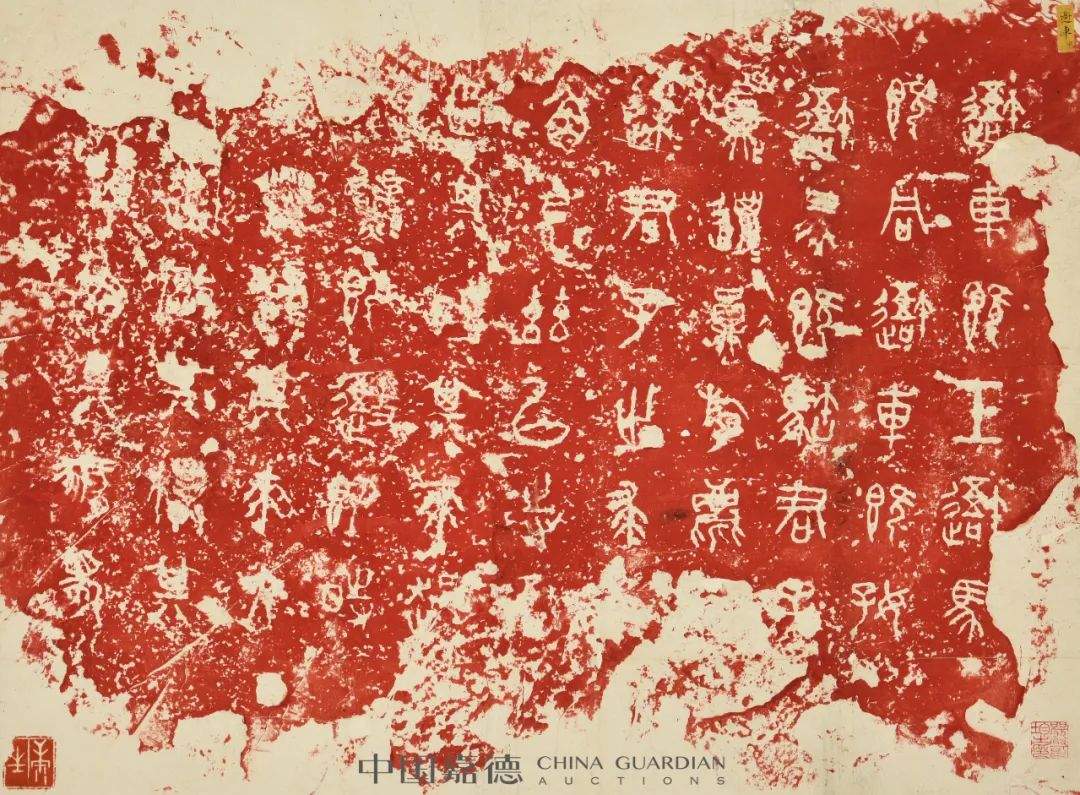

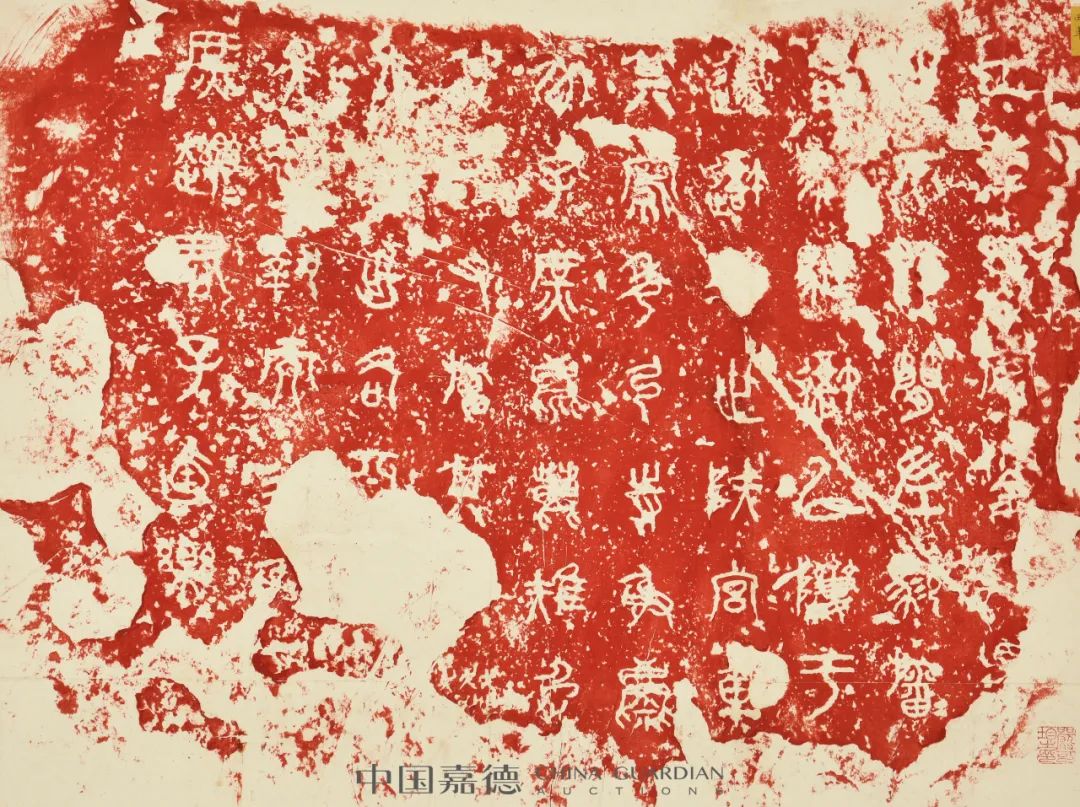

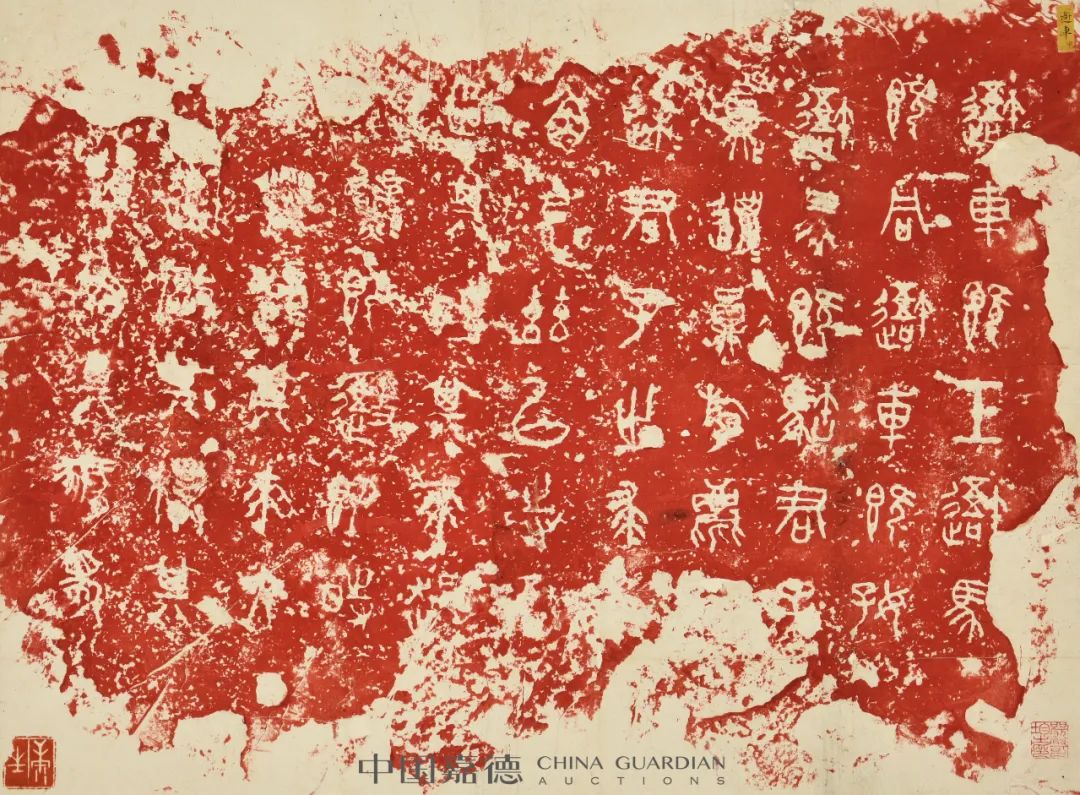

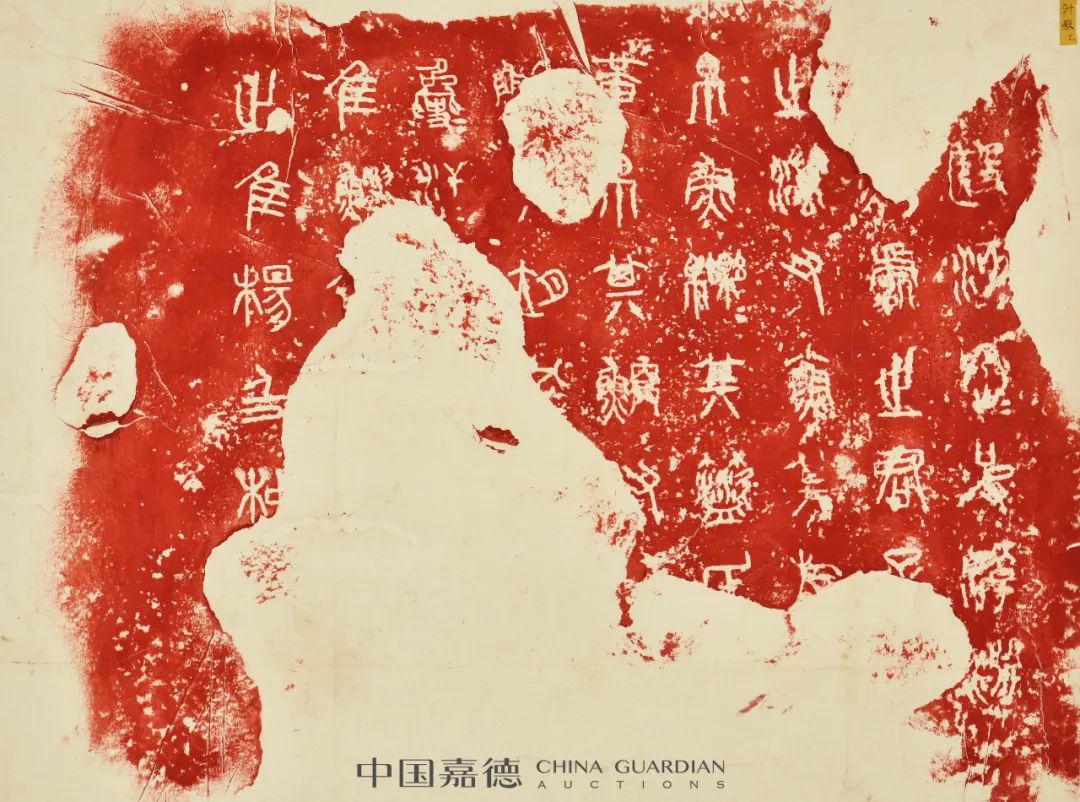

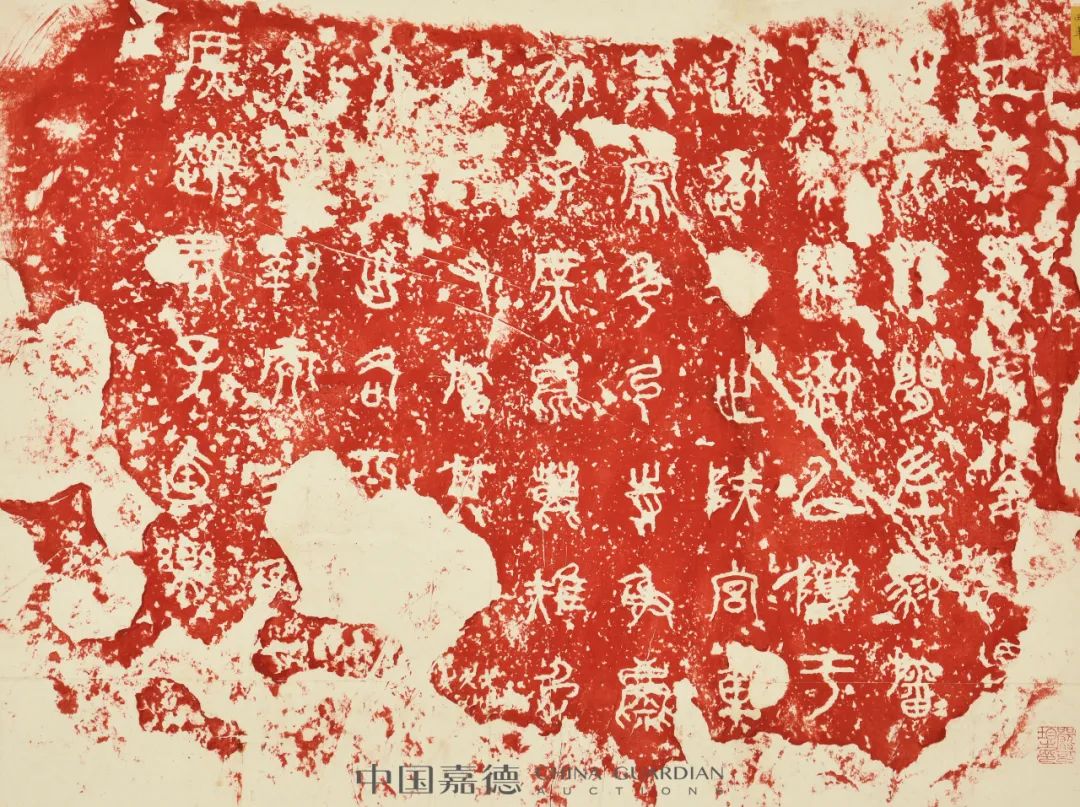

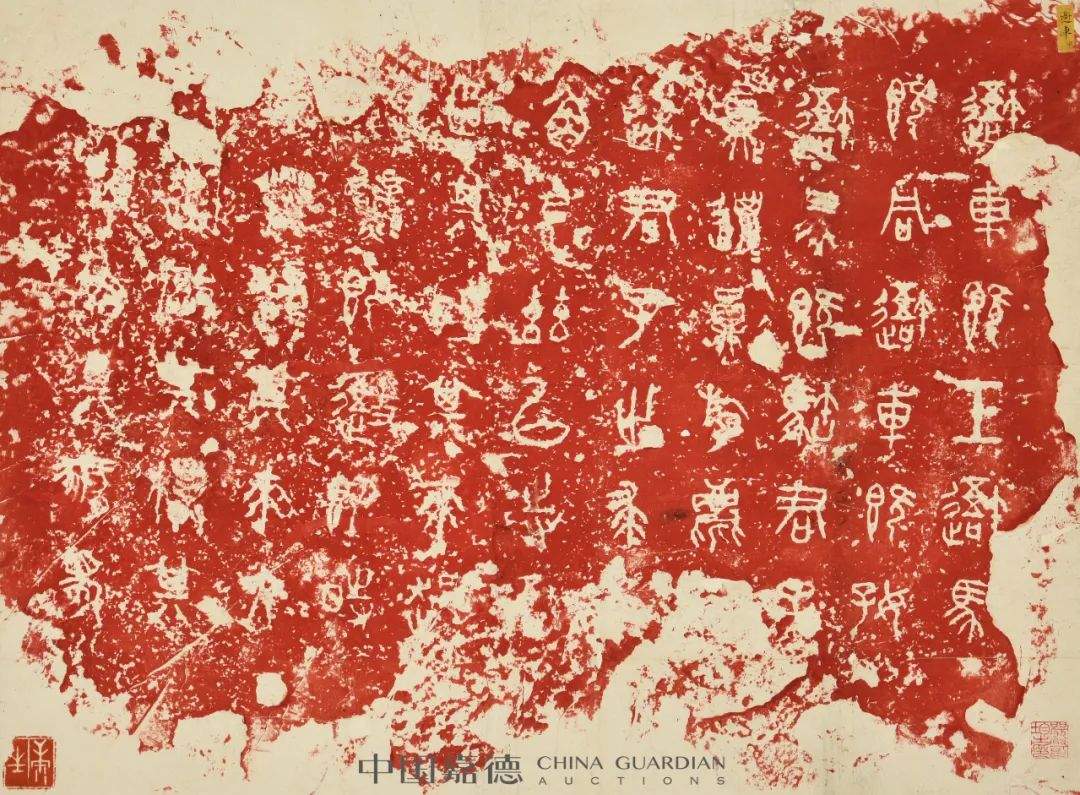

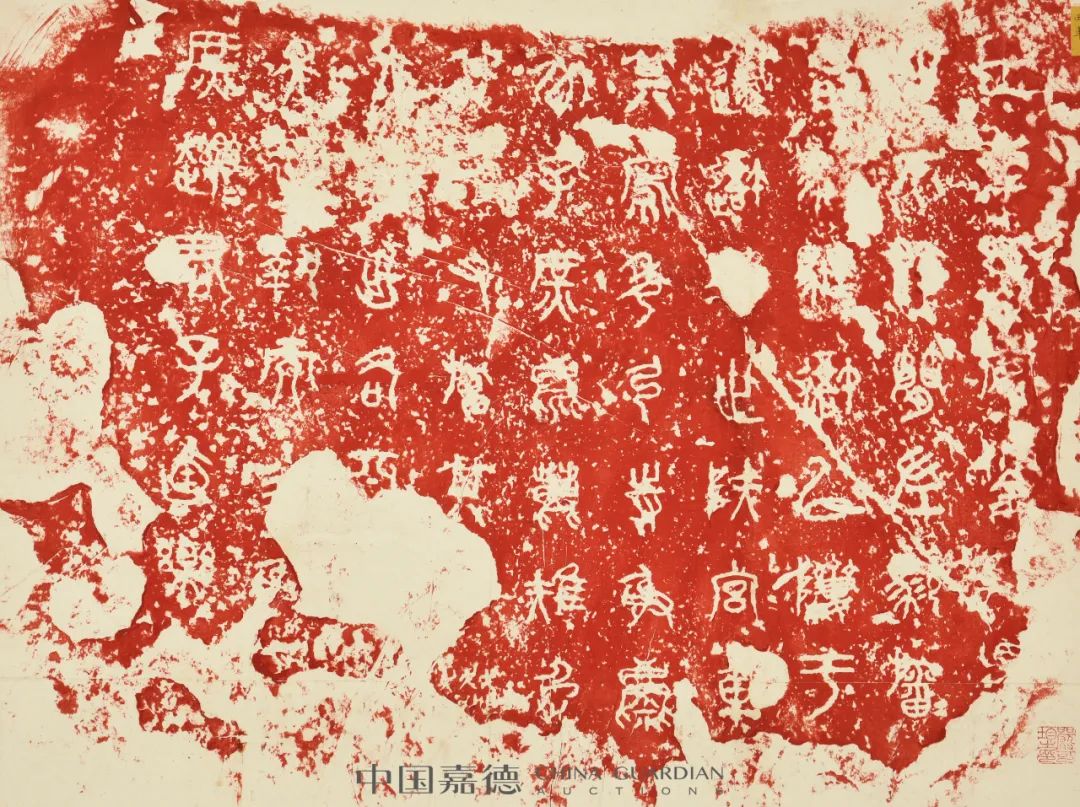

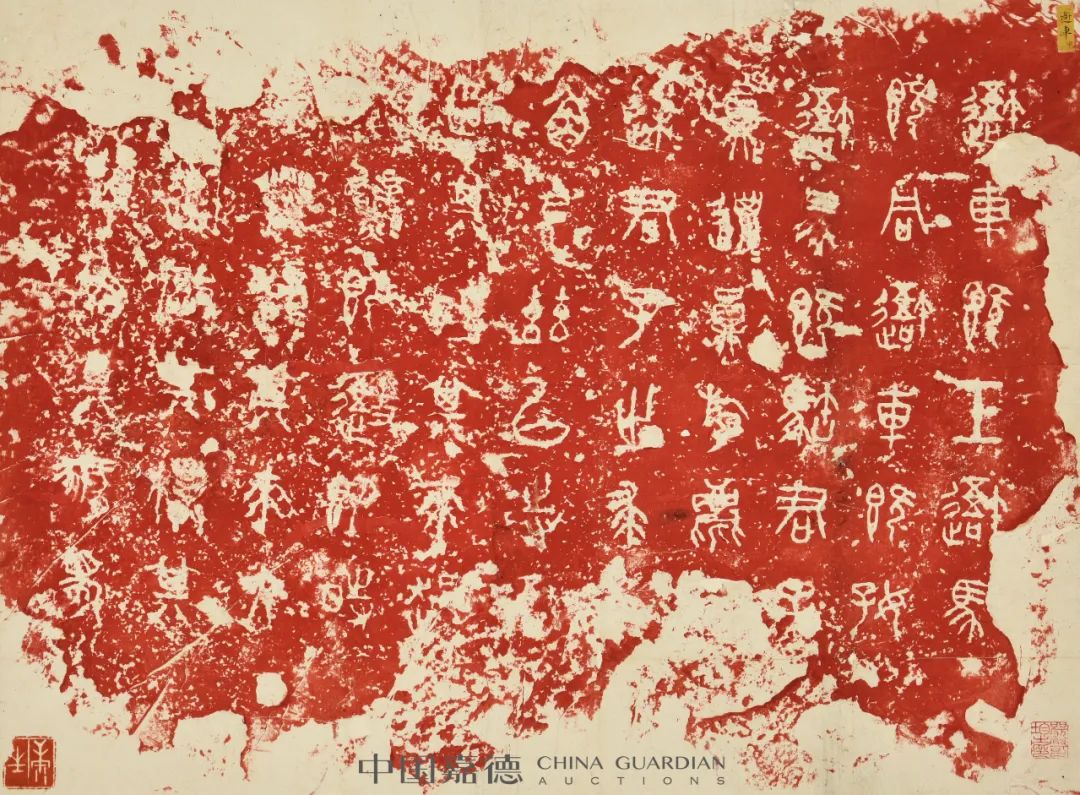

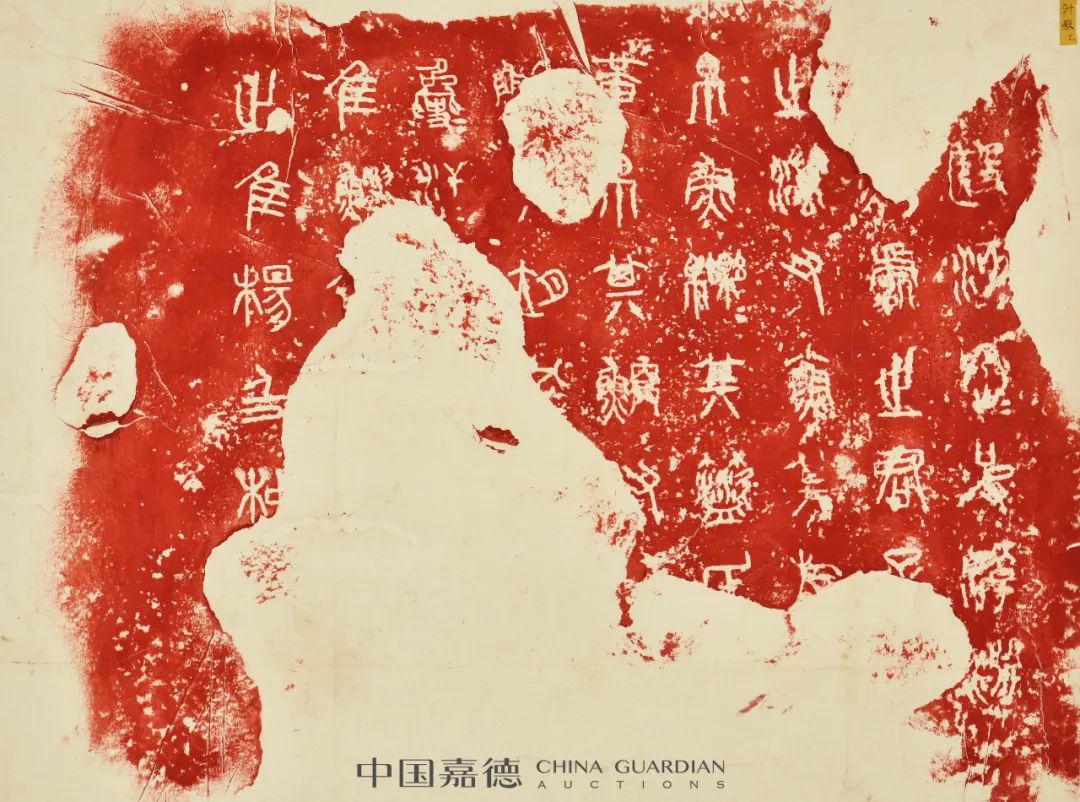

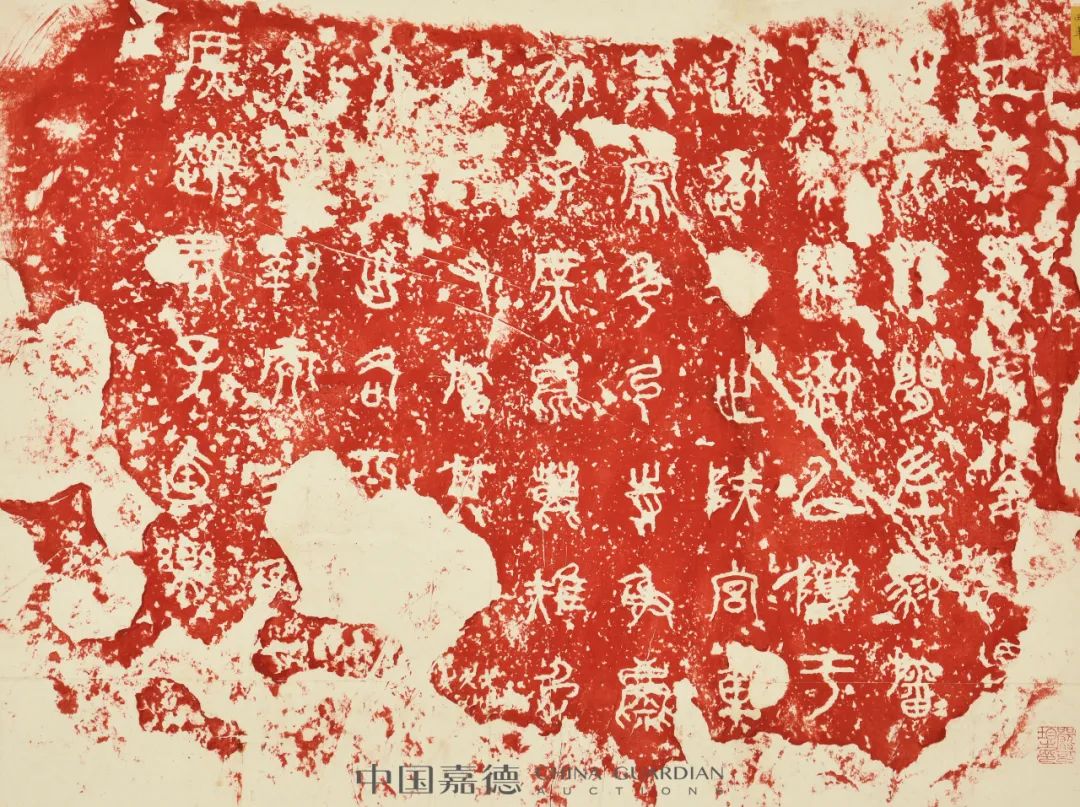

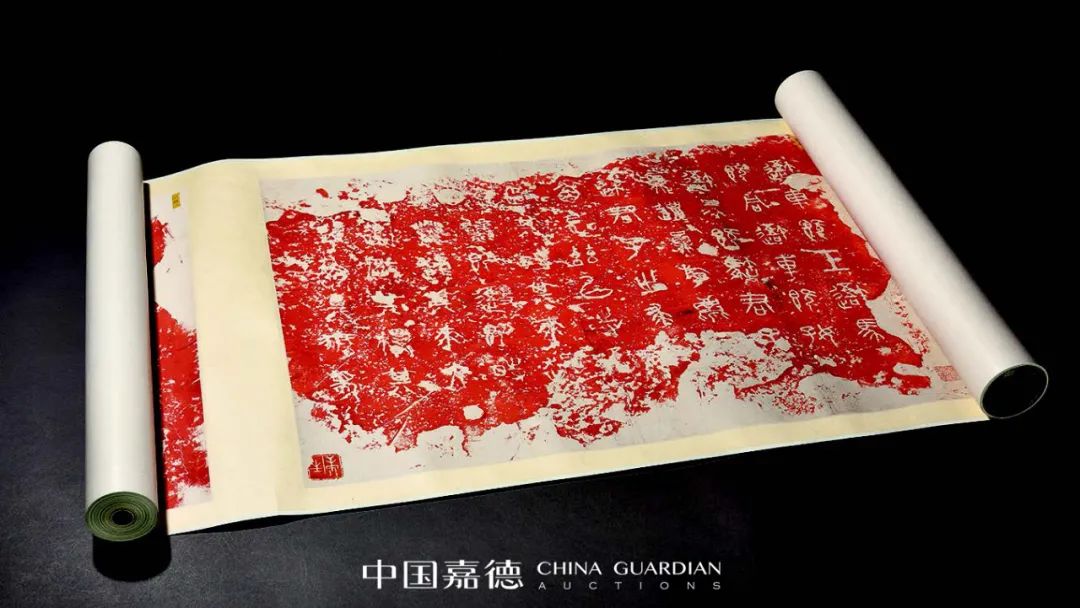

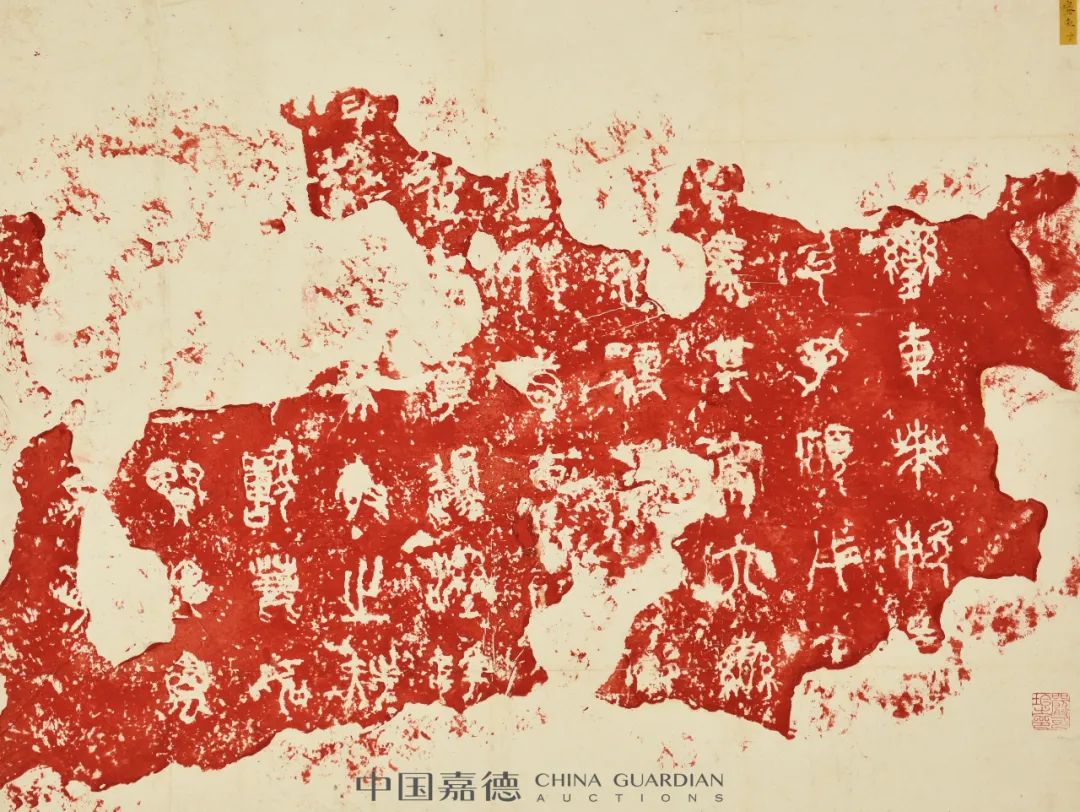

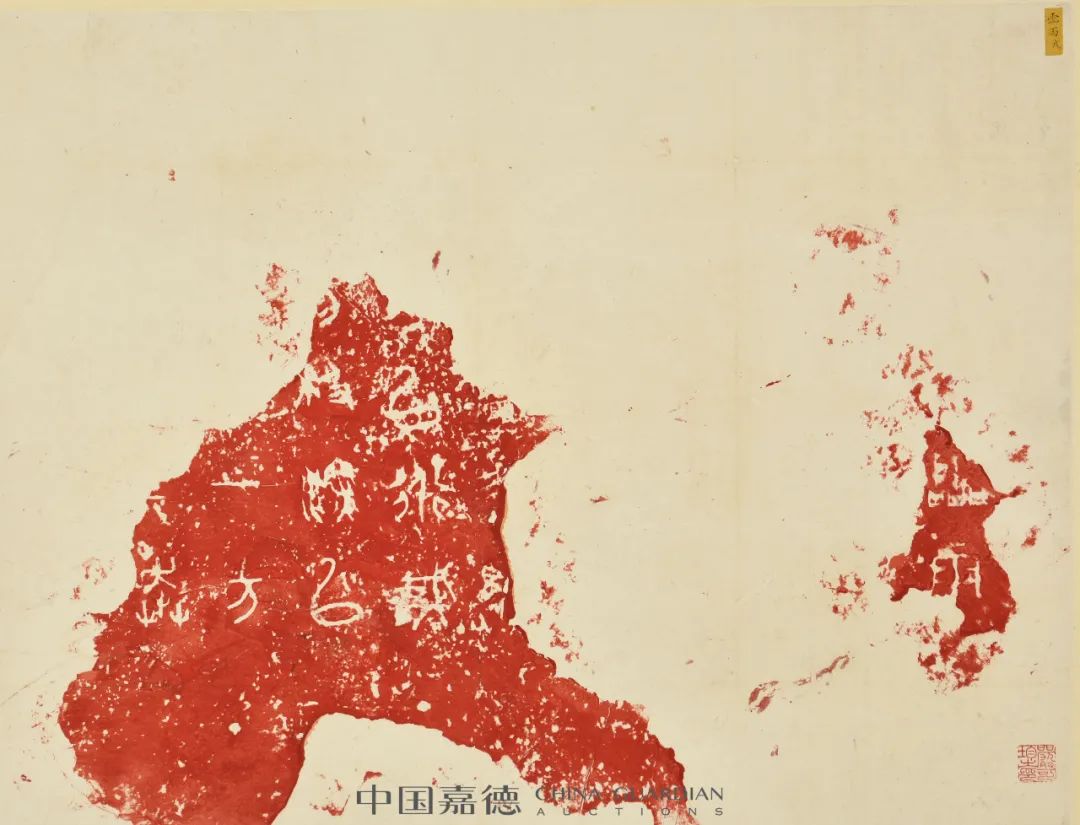

此次征集所得石鼓文朱拓本,系用上等朱砂墨拓就,拓本先后為嚴可均、康生、谷牧收藏,傳拓年代當是石鼓于清中期在國子監存放時所拓。朱拓共十張,分別于每頁上端標注“吾車(甲)”、“汧殹(乙)”、“田車(丙)”、“鑾車(丁)”、“霝雨(戊)”、“作原(己)”、“而師(庚)”、“馬薦(辛)”、“吾水(壬)”、“吳人(癸)”。

田車鼓

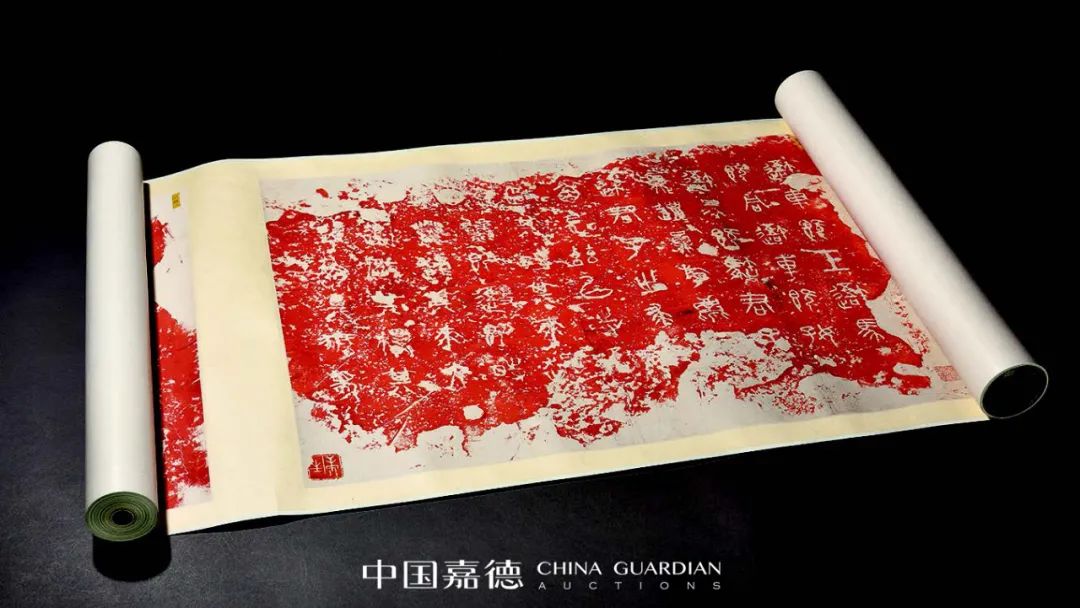

嚴可均曾入國子監為職,精考據學,通古文,對古篆文獻多有留心,此本有可能就是嚴可均監拓本。此拓之后歸康生舊藏,又歸谷牧所有。市場所見石鼓文皆為墨拓,朱拓者至今僅見此一紙孤品,尤為珍罕。此卷原為立軸,因狀態不佳,后倩良工改為手卷,便于賞玩。

石鼓最初在唐代被發現于天興(今陜西鳳翔)三畤原。之前曾荒棄于陳倉之野,故稱“陳倉十碣”。又因其地在岐山之陽,也稱“岐陽十鼓”。

到了宋代初年,司馬光的父親司馬池擔任鳳翔地方官時,才將九件石鼓轉移到鳳翔府學,并圈起木柵欄,以保護石鼓。宋真宗時的宰相向敏中的兒子向傳師在民間找到了遺失的“作原”鼓,至此,十件石鼓才得以俱全。但找回的“作原”石鼓已被削去上半段,中間掏空,做成了石臼。

到了宋徽宗時期,由于從皇帝到大臣都篤好金石之學,上古刻石、篆書之祖的石鼓因此受到了極大的重視,石鼓從陜西被運到首都開封。蔡京最初把石鼓放在辟雍,后來被宋徽宗移到了宮珍藏。可惜好景不長,二十年后的靖康之難將北宋王朝的錦繡繁華化為烏有。金人攻入開封后,將石鼓從開封劫掠到了燕京。金末戰亂時期,石鼓再次散落民間。

霝雨鼓

元朝統一之后,大都的教授虞集在荒草泥地里發現了石鼓。兵部專門派大車把石鼓拉到國子監,安置在大成門內,左右各五個,還用磚砌筑了底座。此后雖然歷經朝代更迭,但明、清兩代的國子監都沿襲元代太學,石鼓一直被放置在國子監,再沒有移動過。民國建立后,國子監成為故宮博物院分院,石鼓仍然放在國子監內,只是添加了玻璃罩,以便更好地保護。抗戰期間,為了保護重要文物,在故宮博物院院長馬衡等人的策劃下,實施了規模浩大的文物南遷。抗戰勝利后,1947年石鼓才重回北平。直到十年后的1958年,石鼓才被開箱取出,重見天日。此后,石鼓就一直陳列在故宮中,最近一次遷移,就是從皇極殿東廡遷到寧壽宮的新石鼓館。

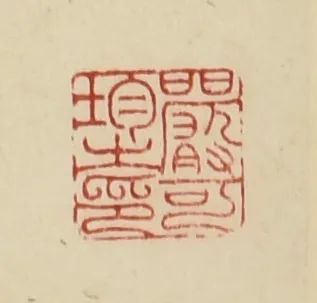

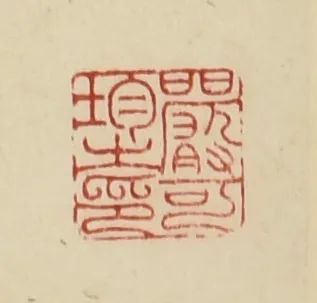

石鼓的身世如此傳奇,歷代文人學者對石鼓的研究也不曾間斷。而欲研究石鼓之本來面貌,必先求善拓以正本清源。此次征集所得石鼓文即為清中期所拓,迭經清中期金石學家嚴可均、近代康生、谷牧鑒藏。嚴可均(1762-1843),字景文,號鐵橋。浙江烏程人。清嘉慶五年(1800)舉人。藏書家、文獻學家。精考據學,曾與姚文田同治《說文》,作《說文長編》,有天文、算術、地理、草木、鳥獸之類。又輯鐘鼎拓本為《說文翼說》十五篇;與丁溶同治唐《石經》,著《校文》十卷,對漢、魏、唐、宋石經研究極深。康生(1898-1975),原名張宗可,字少卿,筆名魯赤水。山東諸城人。曾任中共中央政治局常委、中共中央副主席、全國人大常委會副委員長、全國政協副主席等職。長書法,擅繪畫,通篆刻,精鑒賞。谷牧之印

谷牧(1914-2009),山東榮成人。歷任國務院副總理、中共中央書記處書記、國務委員、第七屆全國政協副主席等職。

凡注明 “卓克藝術網” 字樣的視頻、圖片或文字內容均屬于本網站專稿,如需轉載圖片請保留“卓克藝術網”水印,轉載文字內容請注明來源卓克藝術網,否則本網站將依據《信息網絡傳播權保護條例》維護網絡知識產權。

掃描二維碼

手機瀏覽本頁