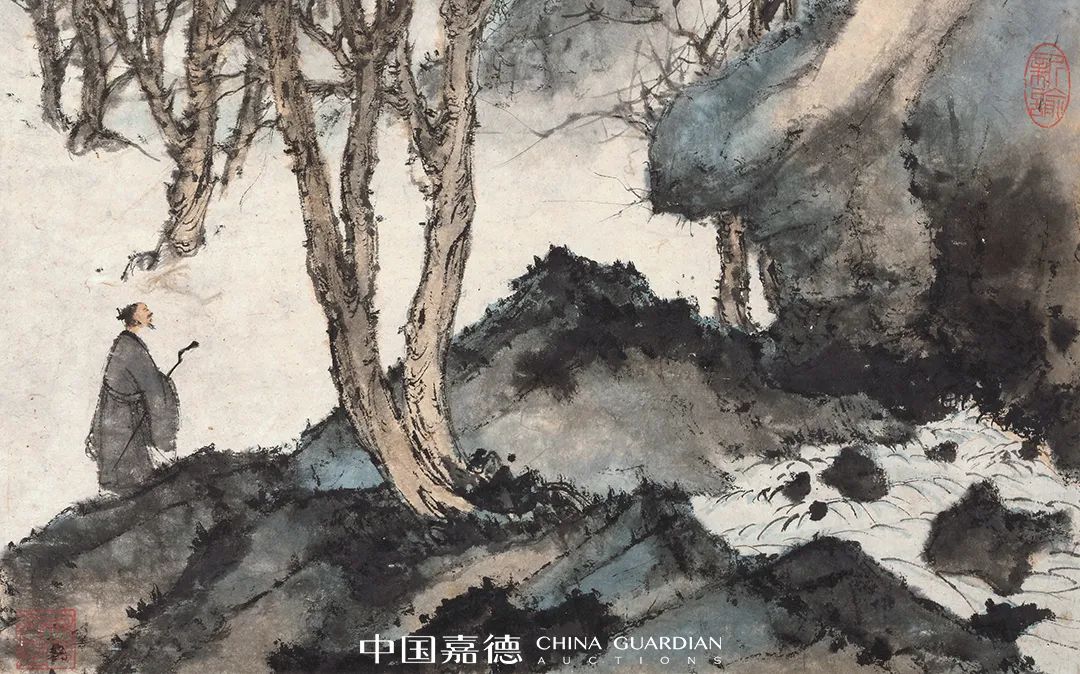

金剛坡下傅抱石

石濤詩意

山勢盤紆一徑斜,云垂四面日光遮。

清波石打天門雨,紅葉船沖洞口霞。

客過魂銷悲往事,亭空樹老不開花。

當年歌舞人何處?獨剩荒臺起暮笳。

傅抱石(1904-1965)

石濤詩意

鏡心 設色紙本

壬午(1942年)作

89.5×37.5 cm

題識:山勢盤紆一徑斜,云垂四面日光遮。清波石打天門雨,紅葉船沖洞口霞。客過魂銷悲往事,亭空樹老不開花。當年歌舞人何處?獨剩荒臺起暮笳。壬午立夏讀清湘《過凌敲臺詩》寫此,并擬上人筆意。抱石。

鈐印:抱石、印癡、苦瓜詩意、抱石齋

裱邊:

傅二石(1936-2017)題:傅抱石作《過凌敲臺》詩意,此圖于一九四二年作于重慶,其題款上有言“并擬上人筆意”,故筆墨風格上此圖有更多石濤特點,畫家十分崇敬石濤,作過許多石濤詩意畫像。此幀以石濤之筆意寫石濤之詩意,當屬較為罕見也。傅二石拜觀并敬題。鈐印:傅二石

蕭平(b.1942)題:抱石師清湘過凌敲臺詩意圖真跡,作于一九四二年,其筆墨亦取清湘意,枯潤相間,章法似又參照王黃鶴,繁復迂回,奇趣疊生。以石濤筆意寫石濤詩意,正是現實其時之追求。戈父蕭平拜識。鈐印:戈父、蕭平之

出版:

《金剛坡下·傅抱石》,第30頁,江蘇鳳凰美術出版社,2019年。

來源:

原為歐洲私人收藏。原藏者為歐洲外交官,約上世紀五十年代得之,后留贈其孫輩。

RMB: 3,800,000-5,800,000

1938年,傅抱石應郭沫若之邀,進入國民革命委員會政治部第三廳工作。1939年4月輾轉到達重慶,寓居在重慶西郊金剛坡下,直至1946年10月回到南京。在重慶的這幾年是傅抱石繪畫創作的高峰時期。一方面,家人因抗戰全面爆發而幾經流離,終能團聚一處,使得傅抱石有更多的時間和精力放在繪畫上。另一方面,戰亂令所有學術機構的圖書館散落各地,且因場地等因素的限制無法提供較為完整的研究資料,致使傅抱石相關的研究難以大范圍的開展,只有借用筆墨抒寫胸臆。

在《壬午重慶畫展自序》中,傅抱石寫道:“金剛坡為中心周圍數十里我常跑的地方,確是好景說不盡。一草一木、一丘一壑,隨處都是畫人的粉本。煙籠霧鎖,蒼茫雄奇,這境界是沉湎于東南的人胸中所沒有所不敢有的。這次我的山水制作中,大半是先有了某一特別不能忘的自然境界(從技法上說是章法)而后演成一幅畫。……并且,附帶的使我適應畫面的某種需要而不得不修改變更一貫的習慣和技法,如畫樹,染山,皴石之類。個人的成敗是一問題,但我的經驗使我深深相信這是打破筆墨約束的第一法門。”金剛坡時期的傅抱石迅速完成了風格的定型,這得益于他對傳統的潛心研究和對巴山渝水的感情。“抱石皴”粗放中蘊含精微的異常風格令世人耳目一新,引來藝壇的矚目。

傅抱石一生最崇拜的畫家便是石濤,視石濤為“震驚世界的中國民族藝術家”,“由他的藝術中可以變化出‘興奮’與‘前進’的力量。”其致力于石濤研究,前后長達十數年。早在傅抱石就讀江西省立第一師范的時候,就對石濤的《苦瓜和尚畫語錄》及其題畫詩展開了研究。1933年傅抱石在日本留學期間發表了《苦瓜和尚年表》,此后又陸續完成了《石濤生卒年考》、《叢考》、《再考》、《三考》等研究文章。自1937年開始,傅抱石又孜孜不倦的收集、整理石濤散佚的題畫詩跋,精心考訂,去偽存真,輯錄完成700余首的《大滌子題畫詩跋校補》,探尋石濤的藝術思想和藝術蹤跡。直至1941年在重慶完成了《石濤上人年譜》。在《石濤上人年譜自序》中,傅抱石嘗謂:“余于石濤上人妙諦,可謂癖耆甚深,無能自已。”所以,傅抱石通曉石濤詩文,對石濤內心世界也有獨特的領悟,可謂心心相通。因此,傅抱石自然而然的選擇了石濤詩意進行創作,盡力詮釋石濤詩的精神內涵。1941年,傅抱石還特地精心刻了一方“苦瓜詩意”的自用印,專門蓋在石濤詩意畫作品上。

在石濤研究的過程中,傅抱石醞釀表現石濤一生的“史畫”陸續畫出了諸多石濤題材的作品。“至關于明清之際的題材,在這次展品中,以屬于石濤上人的居多。這自是我多年來不離研究石濤的影響,石濤有許多詩往來我的腦際有許多行事、遭遇使我不能忘記。當我擎毫伸紙的時候,往往不經意又觸著了他。三月間,本企圖把石濤的一生,自出湘源,登匡廬,流連長干、敬亭、天都,卜居揚州,北游燕京…以至于死后高西塘的掃墓,寫成一部史畫,來紀念這傷心磊落的藝人。為了種種,這企圖并未實現,但陸續地仍寫了不少。如《訪石圖》、《石公種松圖》《過石濤上人故居》、《張鶴野詩意圖》、《四百峰中箬笠翁》、《大滌草堂圖》、《對牛彈琴圖》、《石濤上人像》、《望匡廬》、《送苦瓜和尚南返》……十余幅。其中大部分是根據我研究的成果而畫面化的,并盡可能在題語中記出它的因緣和時代。”(《壬午畫展自序》)通過石濤史畫和石濤詩意畫的創作,傅抱石心摩手追,完成了與石濤心靈上的時空對話。

這件《石濤〈過陵歊臺〉詩意》作于1942年5月,此時,傅抱石正埋首準備作品參加“壬午重慶畫展”之事。凌歊臺,又作陵歊臺,是安徽省當涂縣城關鎮古跡,位于安徽省當涂縣城關鎮(姑孰),在黃山塔南。相傳南朝宋武帝劉裕所建,南朝宋孝武帝劉駿筑避暑離宮于其上。畫面中山石迂回,正合詩中“山勢盤紆一徑斜”之意。畫法上亦師石濤,全畫以水墨為主,間施少許花青。畫家以淡墨、淡彩輕然遠山,近山、坡石做較細致的點染和皴擦,那種以輕微渲染來沖淡山體輪廓線的實驗性表現方法得到了強化,真實表現出巖石的質地肌理,已不再是傳統山水畫中所常見的筆墨樣式。其筆墨亦取清湘意,枯潤相間,章法似又參照王黃鶴,繁復迂回,奇趣疊生。以石濤之筆意寫石濤之詩意,這在傅抱石的作品中是比較罕見的,也正是此一時期傅抱石的追求。可謂吃透了石濤畢生經歷的顛沛哀樂、參破了其詩句片言只字所流露的感情,是傅抱石苦心經營所得。

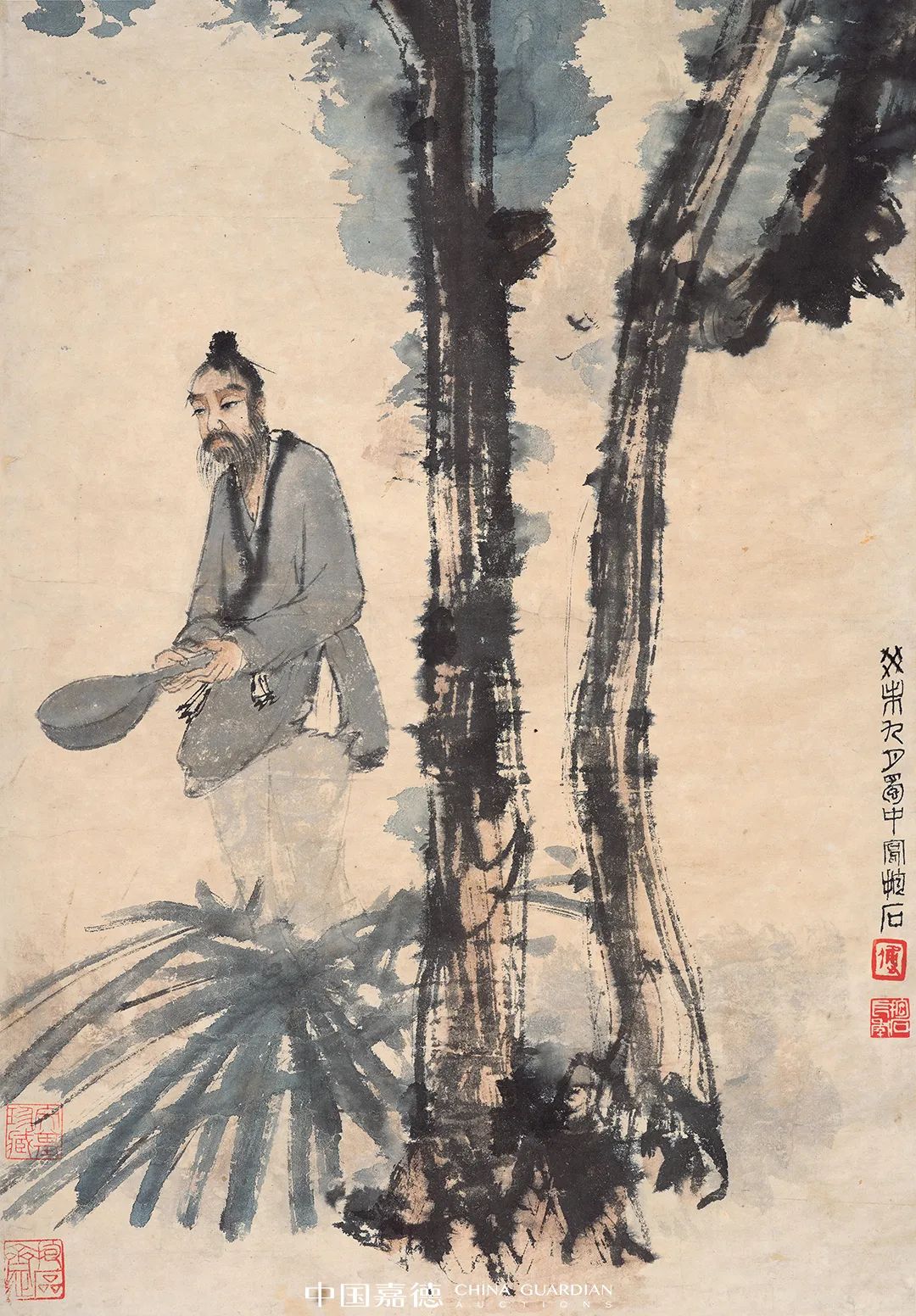

高克恭『即事』詩意

傅抱石(1904-1965)

高克恭『即事』詩意

立軸 設色紙本

83×40.5 cm

題識:古木陰中生白煙,忽從石上見流泉。閑隨委曲尋源去,直到人家竹屋邊。抱石寫房山詩。

鈐印:抱石、新諭傅氏、抱石齋、新諭

出版:

1.《藝海鉤沉—西南五省(區)文物商店藏品圖錄選》,第142頁,四川省文物商店等,1991年版。

2.《翰海二十周年精品錄》(書畫卷),第238頁,文物出版社,2014年版。

3.《金剛坡下·傅抱石》,第36頁,江蘇鳳凰美術出版社,2019年版。

來源:

云南省文物商店舊藏。

RMB: 3,500,000-4,500,000

大德八年(1308)夏天,高克恭自江西至蘇州,過虎丘,朋友子敬攜卷請他題詩,“俗客以惡酒相撓”,作詩不成,遂寫了這首途中所作《即事》詩:古木陰中生白煙,忽從石上見流泉。閑隨委曲尋源去,直到人家竹塢邊。

傅抱石《高克恭〈即事〉詩意》約作于1942年,時傅抱石寓居在重慶西郊金剛坡下,直至1946年10月回到南京。

《高克恭〈即事〉詩意》描繪的是一位策杖高士,在深山古樹中行吟,林中云煙繚繞,潺潺泉水從山石中流出。高士順著流水去尋找源頭,“直到人家竹塢邊”。畫面完美的闡釋了高克恭《即事》詩意,傅抱石“以其自身的審美體驗對詩人主體體驗的融攝”,通過他對詩歌蘊意的理解,將抽象隱晦的詩歌意像轉換為具體形象的視覺圖像,正是蘇軾所言的“文以適吾心,畫以適吾意”,將畫中物象與詩文情景相互交融,從而達到中國古代藝術“言有盡而意無窮”和“立象以盡意”的境界。

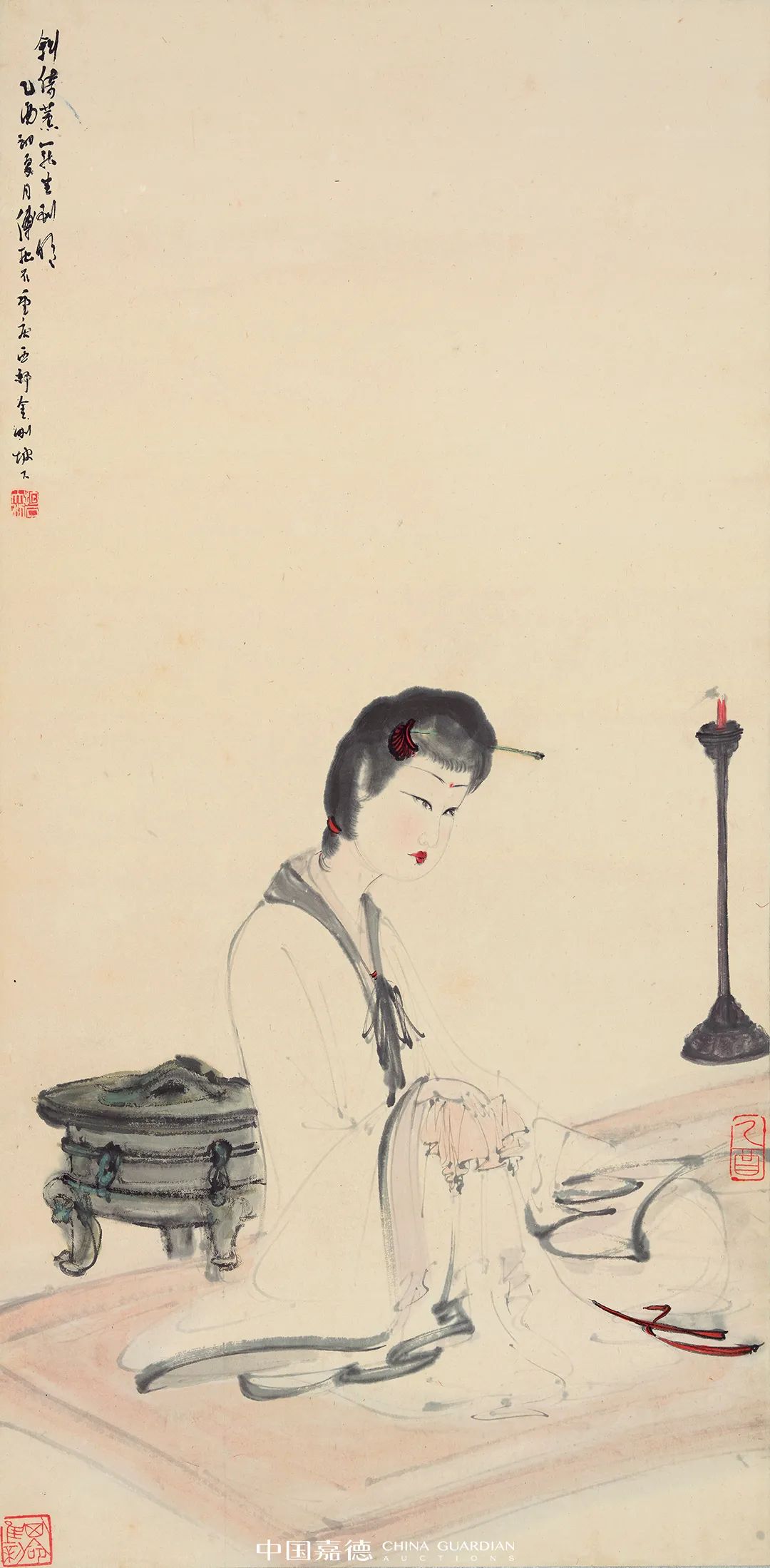

《品茗圖》

《后宮詞》

淚濕羅巾夢不成,夜深前殿按歌聲。

后宮詞

鏡心 設色紙本

乙酉(1945年)作

69.5×34.5 cm

題識:斜倚薰籠坐到明。乙酉初夏日。傅抱石重慶西郊金剛坡下。

鈐印:抱石大利、其命唯新、乙酉

鑒藏印:瑞秀樓珍藏書畫之印

裱邊:

傅二石(1936-2017)題:斜倚薰籠坐到明,為先父抱石所作唐人詩意畫。一女子思念遠方親人,倚爐等待直到天明。圖中場景簡單,只薰籠燭臺與坐毯,畫家著力描寫女子內心世界,女子面容姣好,卻神情有些暗淡,其時已離天明不遠了。此圖的感人之處在于萬籟寂的環境和女子波動不息的內心,畫家以其生花妙筆畫出了詩的妙境也。傅二石敬題。鈐印:傅二石

蕭平(b.1942)題:傅抱石先生一九四五年作唐妝仕女真跡妙品。先生于古銅器間置淡妝仕女,極具古秀之趣。仕女衣紋線描挺勁連綿,細若蠶絲,非高手莫能也。辛卯(2011年)立秋后三日,關于石頭城寓所。戈父蕭平。鈐印:蕭·平

展覽:

“現代中國畫開拓者——傅抱石大型藝術展”,炎黃藝術館,2011年9月6日—10月25日。

著錄:

《傅抱石年譜》(增訂本),第148頁,上海書畫出版社,2012年版。

出版:

1.《現代中國畫開拓者:傅抱石》,第66頁,人民美術出版社,2012年版。

2.《所謂伊人一傅抱石仕女畫集》,第98頁,譯林出版社,2014年版。

3.《金剛坡下·傅抱石》,第288頁,江蘇鳳凰美術出版社,2019年版。

來源:

駐華法國外交官田友仁(Mr.Hugues jean de Dianous,1914-2008)舊藏。1942年壬午畫展后,傅抱石畫名益盛,特別是外國駐華友人,紛紛以結識傅抱石為榮,并向其訂制畫作,其中尤以田友仁先生為代表。田友仁是駐華法國外交官,因其對漢學與中國文化有深入研究,并得其于1930年抵華,能操流利國語的夫人愛明女士從旁協助,田氏得以結識其時中國文藝界人士,并與傅抱石先生關系最為密切。其藏傅抱石多且精,冠絕歐洲。

RMB: 3,000,000-5,000,000

以唐人詩意入畫是傅抱石創作的特色之一。這件作品取意自白居易《后宮詞》,傅抱石取材白居易詩的作品,以《琵琶行》最為常見,《后宮詞》較為少見,僅見于1948年的《唐人詩意冊》中一開。

白居易《后宮詞》的主人公是一位不幸的宮女,她一心盼望君王的臨幸而終未盼得,一夜輾轉難眠。全詩由希望轉到失望,由失望轉到苦望,由苦望轉到最后絕望;由現實進入幻想,由幻想進入癡想,由癡想再跌入現實,千回百轉,傾注了詩人對不幸者的深摯同情。詩人借宮女怨詞以喻未遇明主賞識的抑郁之情。盡管徹夜未眠,獨坐到黎明,仍然得不到君主的臨幸,這無疑與知識分子空懷報國熱情,卻無報效途徑的苦悶心情如出一轍。對照畫家寫成此圖的時間,正值抗戰末期,期盼早日勝利的又對前途一片茫然的心情夾雜在一起,傅抱石筆下所描繪出的無疑是借古意抒今情。

畫中宮女席地而坐,背倚薰籠,身旁燭臺剩殘燭一小截,點燃已久,即將天明。宮女垂首,微向前傾,凝眸前視,但雙目乏神,跟前卻無一物,茫然無緒。宮女一手拈羅巾,一手垂袖,分置膝上,似枯坐多時,如“老僧入定”般,屏息動作,一切都自“坐到明”之意而生。畫中無論布局、用筆及設色都非常細膩,經營之妙盡在不刻意間顯露,畫面空疏清冷,營造出了一種幽怨寂寥的氛圍。一方羅巾,一小截殘燭,點出了主角的心情及時光的流逝。全畫用色素雅,以淡赭淡墨為基調,僅靠幾點殷紅提亮畫面的色彩,但其古艷不妖,與周遭的色調自生和諧。運筆尤其見工致,線條爽利,見于衣袖的處理如春蠶吐絲,綿延不絕,曲折迂回,盡顯一文曲疊復摺的起伏,用心細意處,足見傅抱石嚴謹的創作態度。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號