大清帝國最后的榮光——道光御制平定回疆張格爾叛亂得勝全圖

日期:2021-04-29 11:20:48 來源:中國嘉德

拍賣

>大清帝國最后的榮光——道光御制平定回疆張格爾叛亂得勝全圖

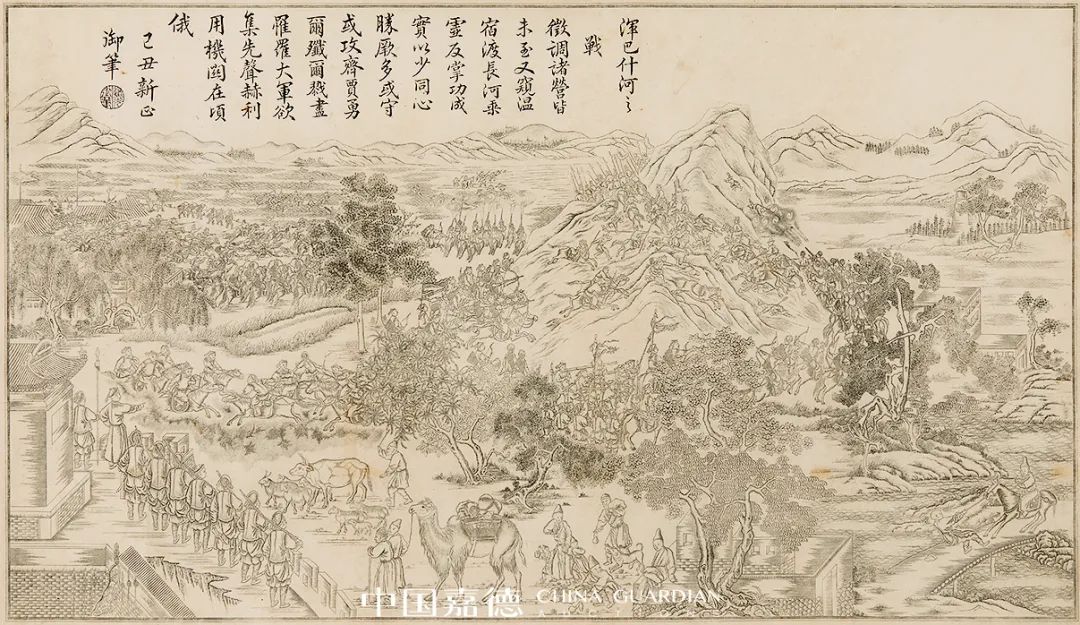

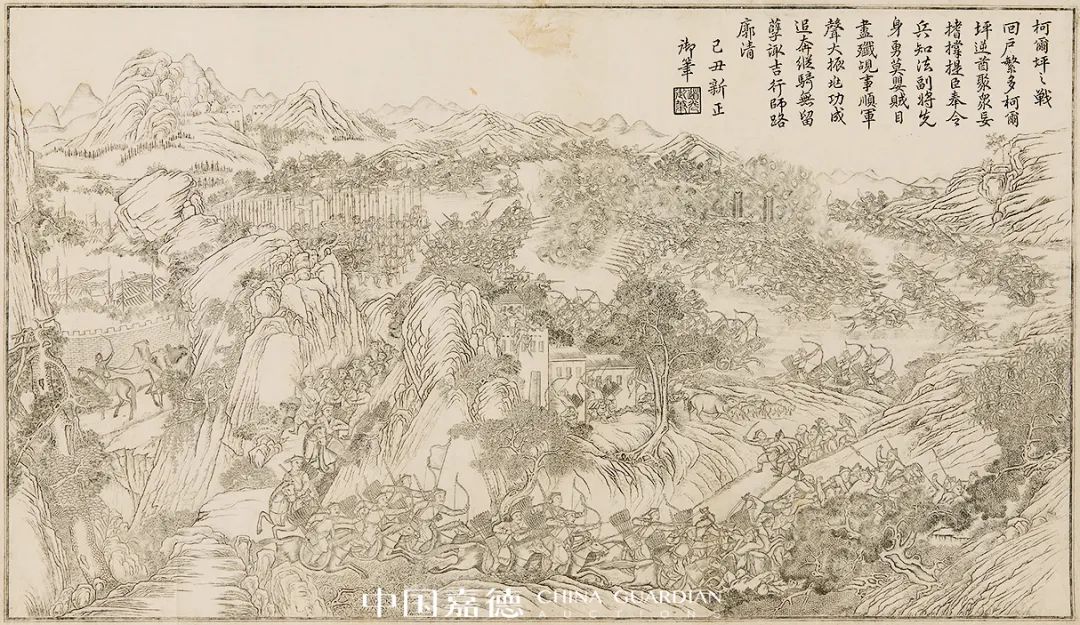

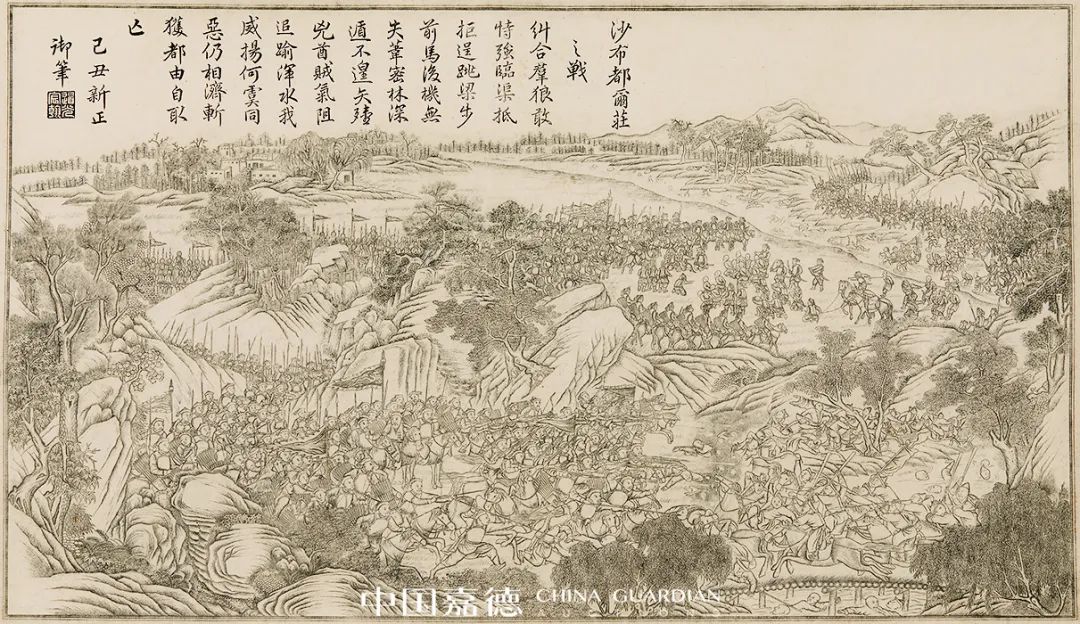

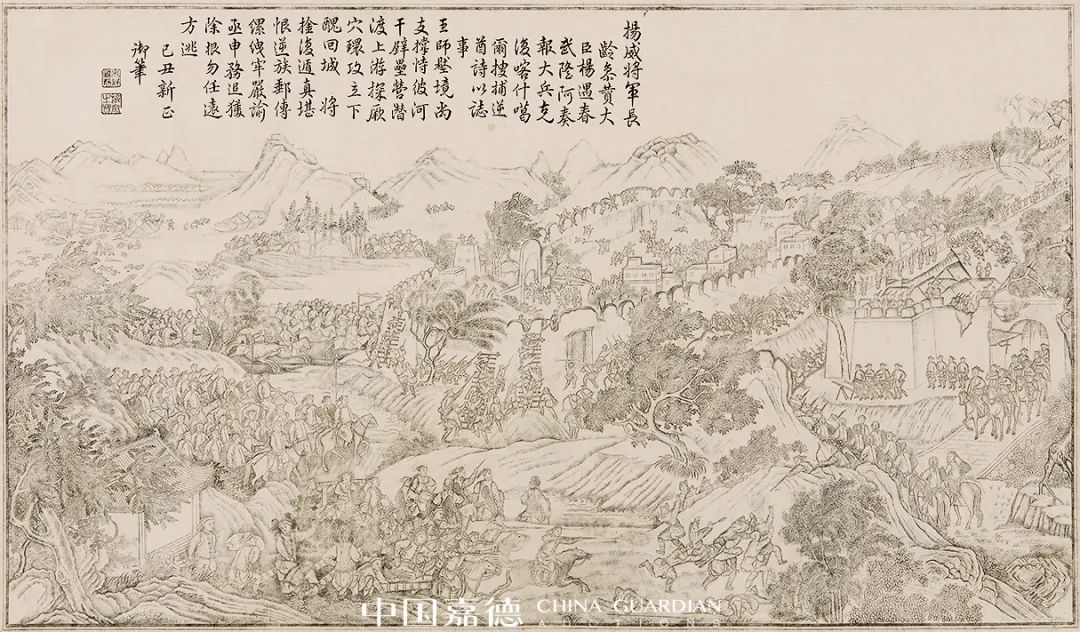

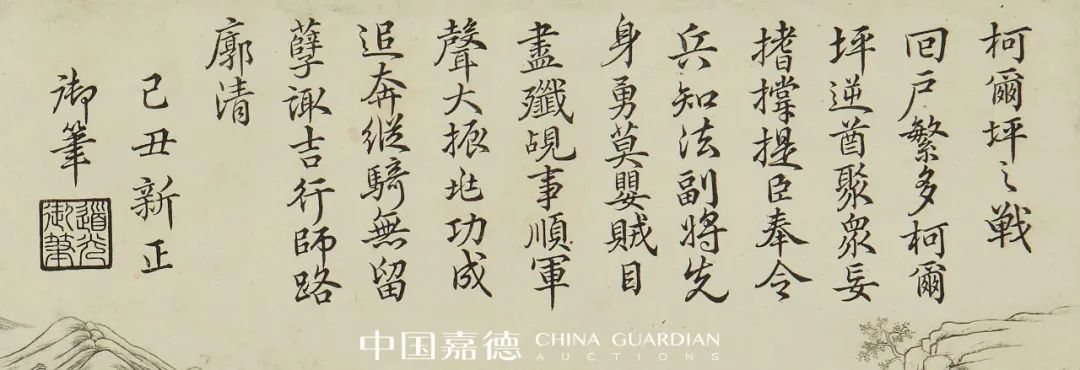

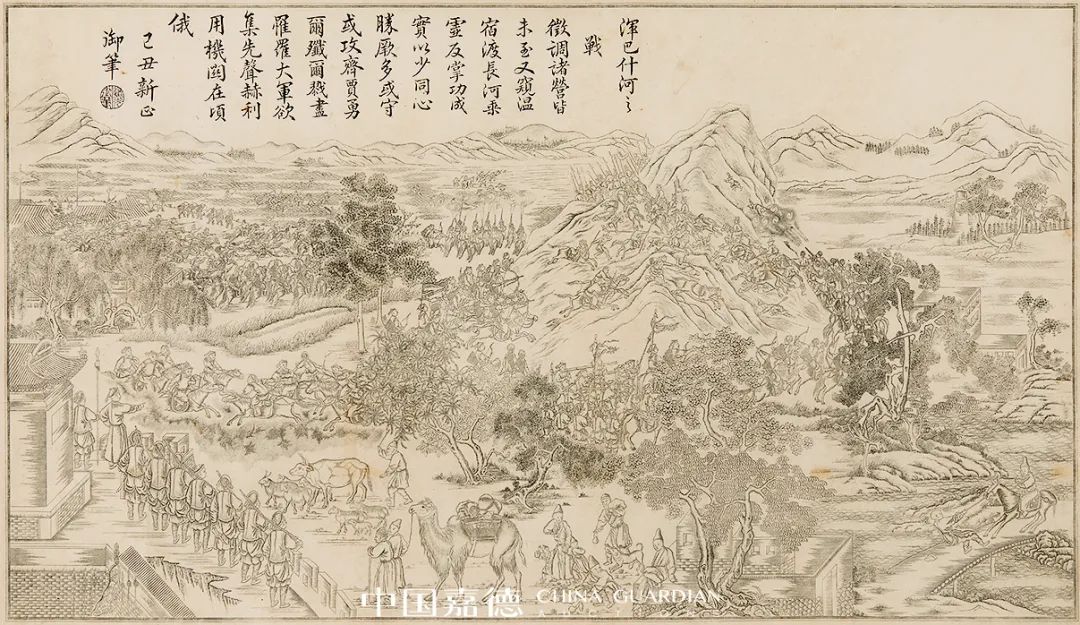

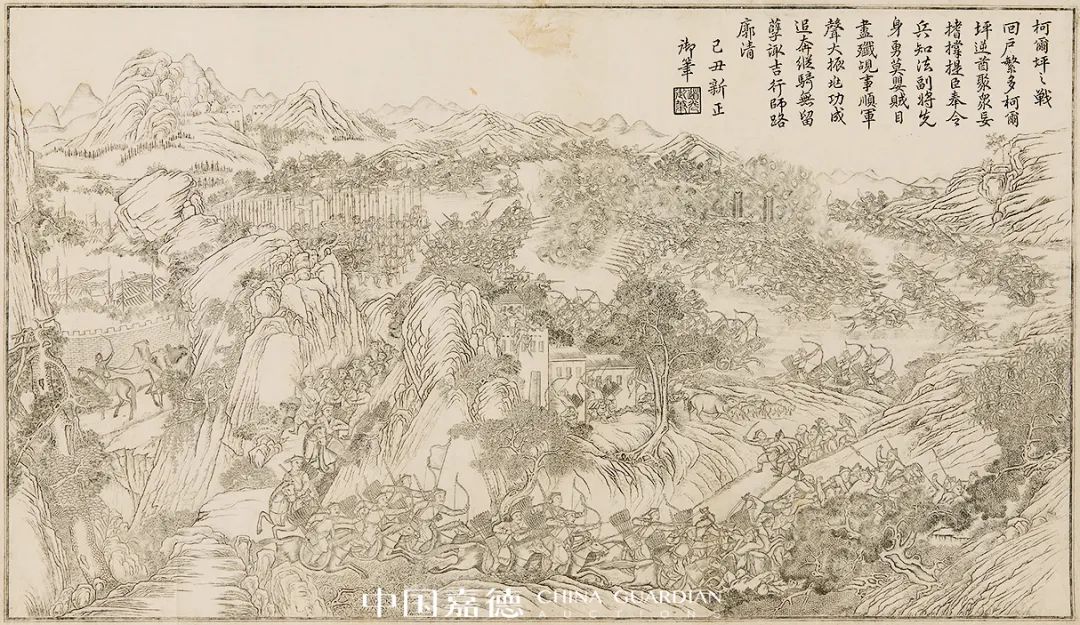

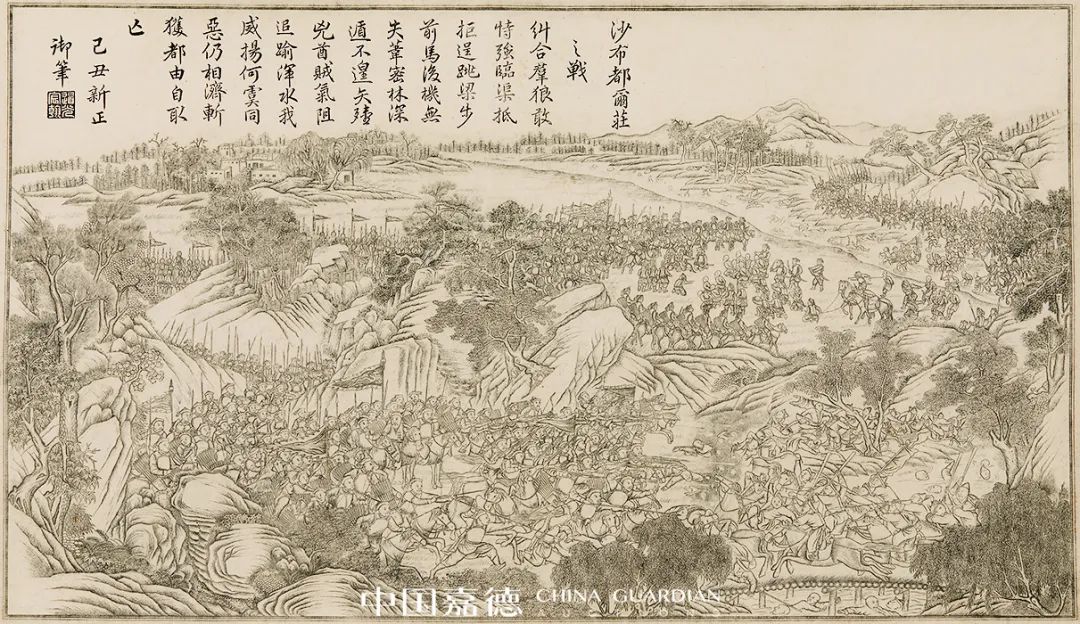

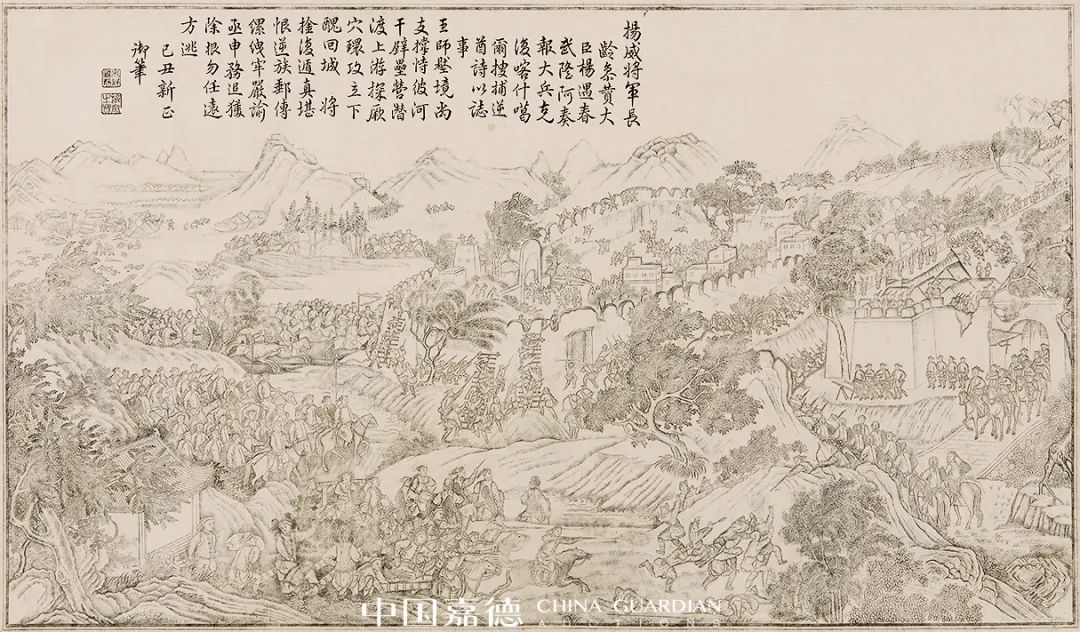

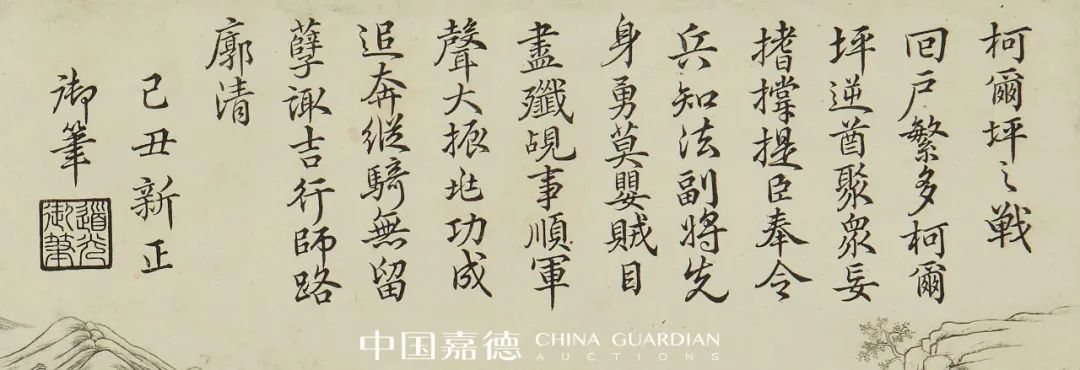

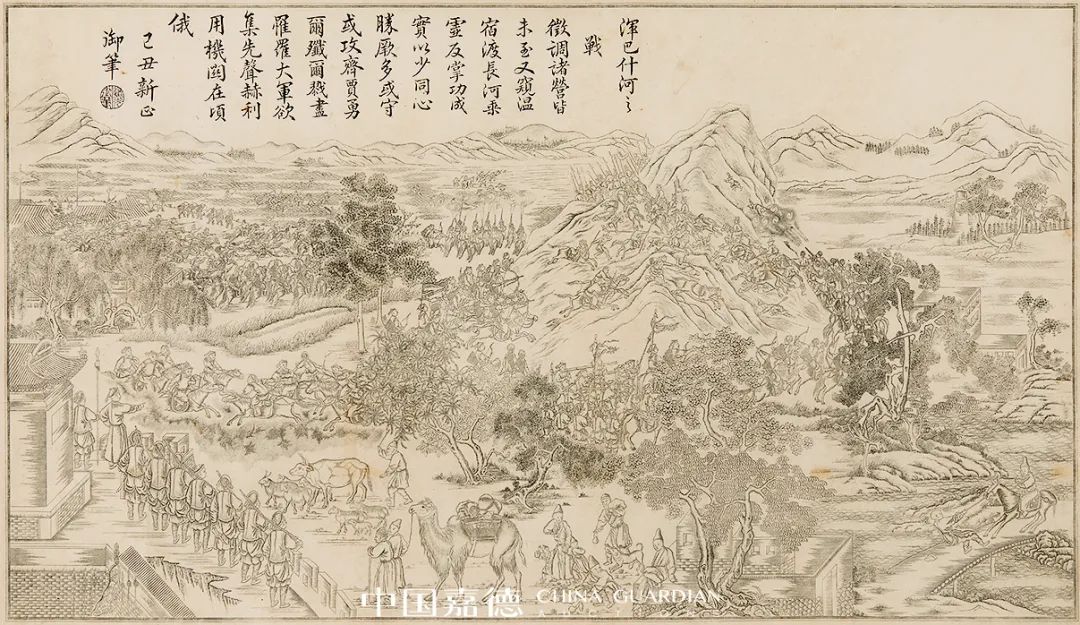

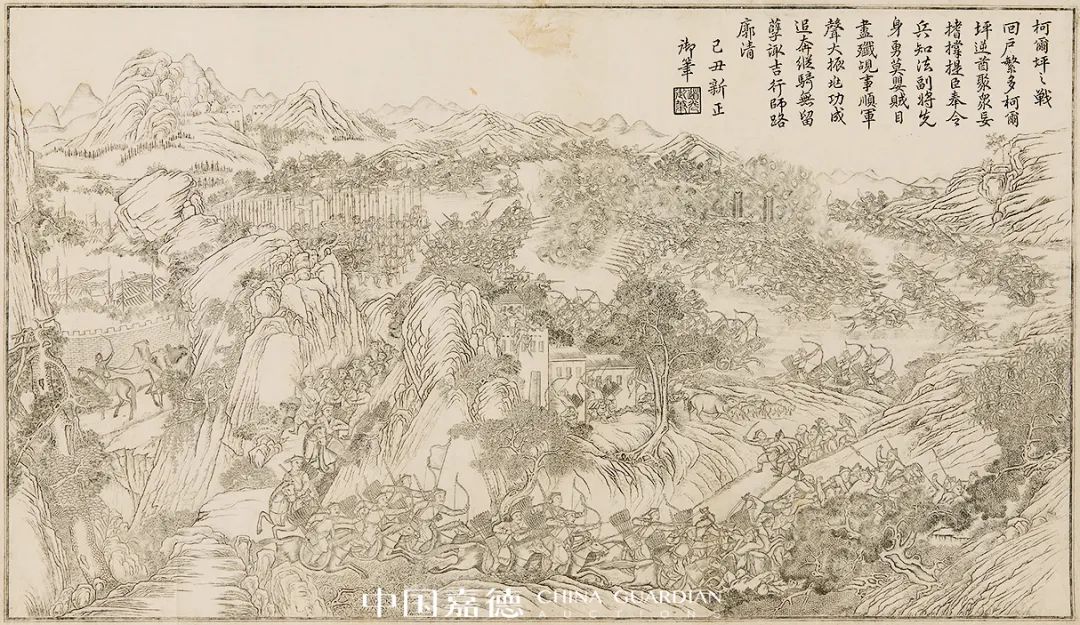

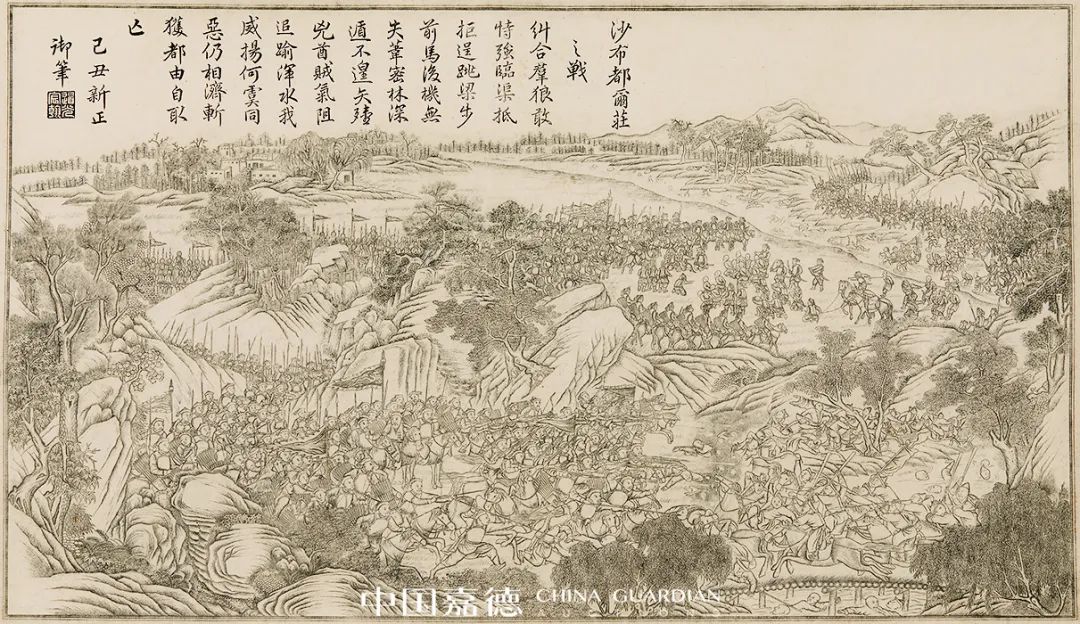

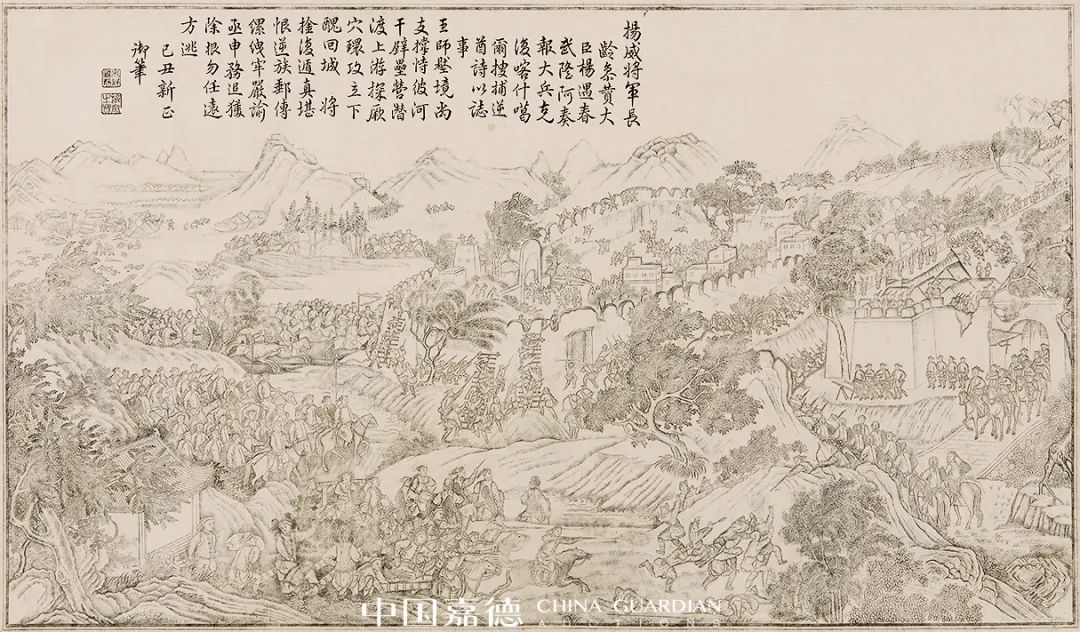

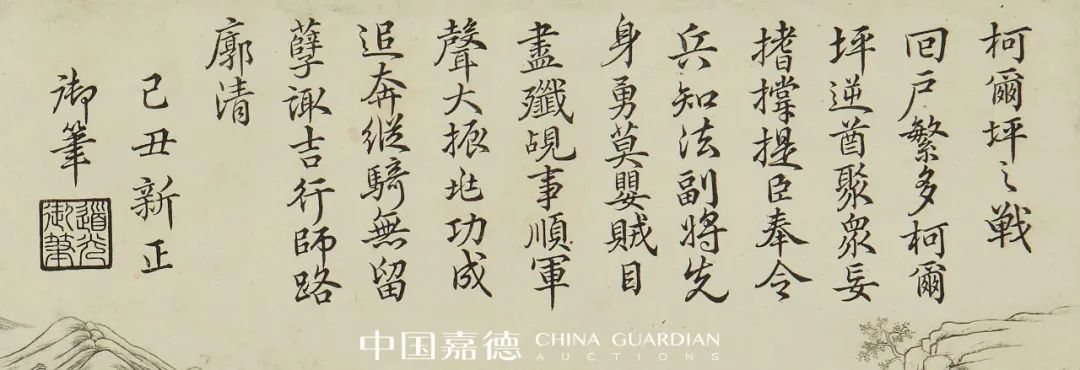

清道光九年(1829)內府銅版畫《道光御制平定回疆張格爾叛亂得勝全圖》,記錄了嘉慶二十五年到道光七年間(1820-1827)清政府平定回疆張格爾叛亂的重大戰事。這件由道光皇帝御制詩詞,清代宮廷畫師繪畫,內府造辦處鐫刻銅版印刷的銅版畫,是銅版畫制作上中西結合的成功范例,也是清代內府制作銅版畫的絕唱。這幅銅版畫與其記錄的平定回疆張格爾叛亂之戰,記錄了大清帝國最后的榮光。

道光九年(1829)內府刊刻完成的《御制平定回疆張格爾叛亂得勝全圖》十幅銅版畫,記錄了嘉慶二十五年到道光七年間(1820-1827)清政府平定回疆張格爾叛亂的重大戰事。

十幅版畫分別為:渾巴什河之戰、柯爾坪之戰、洋阿爾巴特之戰、紗布都爾莊之戰、阿瓦巴特莊之戰、克復喀什噶爾、收復和闐生捦賊目噶爾勒、卡外喀爾鐵蓋山生捦首逆張格爾、檻送首逆張格爾回京于午門受俘、八月初七日于正大光明殿凱宴成功諸將士。記錄整個戰役前后的十個重要場景。每幅版畫的上端均有道光皇帝御題詩,精細刻劃了平定回疆張格爾叛亂的全過程。

張格爾(1790-1828),清朝新疆伊斯蘭教白山派首領。大和卓波羅尼都之孫,出生于浩罕汗國。早年在喀布爾(今阿富汗)求學,道光六年(1826)以禮拜其祖先麻札(墳墓)為名,集眾叛亂,先后攻占喀什噶爾、英吉沙爾、葉爾羌、和闐等城。清政府命伊犁將軍長齡與陜甘總督楊遇春等領兵平叛。道光八年(1828)張格爾兵敗被擒,被解至北京處死。

道光九年(1829)內府刊刻《御制平定回疆張格爾叛亂得勝全圖》為清代宮廷畫師繪畫,內府造辦處鐫刻銅版印刷。道光皇帝御制詩則為內府雕刻木版,兩次印刷而成。從綿細的筆法,重復層疊的山石房屋構圖來看,畫師和工匠將中國固有的畫風融匯于銅版畫之中,是銅版畫制作上中西結合的成功范例。

《御制平定回疆張格爾叛亂得勝圖》銅版

《御制平定回疆張格爾叛亂得勝圖》銅版畫印本

清代內府刊刻銅版畫始于康熙時期。18、19世紀隨著外國傳教士來華的傳播,銅版畫受到清朝統治者的喜愛和重視。康熙五十二年(1713),在意大利傳教士馬國賢主持下,清代宮廷刊刻了第一幅銅版畫《御制避暑山莊三十六景詩圖》,其后在清宮內掀起了一股繪制銅版畫的熱潮。乾隆一朝,此種風氣尤盛,其中最為著名的是專門送至法國雕印的《平定準噶爾回部得勝圖》,從各個方面都反映出當時歐洲銅版畫制作的最高水平。

這些宮廷銅版畫,除了銅版畫主要是由清宮派專人主持刊刻外,而且成本高昂,普通人難以承擔,據史書記載,乾隆二年(1737)馬國賢主持刊刻的《皇輿全圖》就耗銅五千余斤,工料錢近五千兩。

乾隆朝以后國力日漸衰退,道光九年完成的這幅《御制平定回疆張格爾叛亂得勝全圖》已是內府制作銅版畫的絕唱。此后咸豐朝曾繪制過若干種平叛圖,但都未能付諸刊刻。清代宮廷銅版畫不僅在中國開銅版畫之先河,且以其工程浩大、鐫刻精細、印刷考究,在版畫史上占有重要地位。由于清內府刊刻的銅版畫屬奉敕制品,印刷數量有限,且多為宮廷園囿陳設或賞賜之物,外界流傳甚少,整套作品更是鮮為一見。

凡注明 “卓克藝術網” 字樣的視頻、圖片或文字內容均屬于本網站專稿,如需轉載圖片請保留“卓克藝術網”水印,轉載文字內容請注明來源卓克藝術網,否則本網站將依據《信息網絡傳播權保護條例》維護網絡知識產權。

掃描二維碼

手機瀏覽本頁