出版

著錄

說明

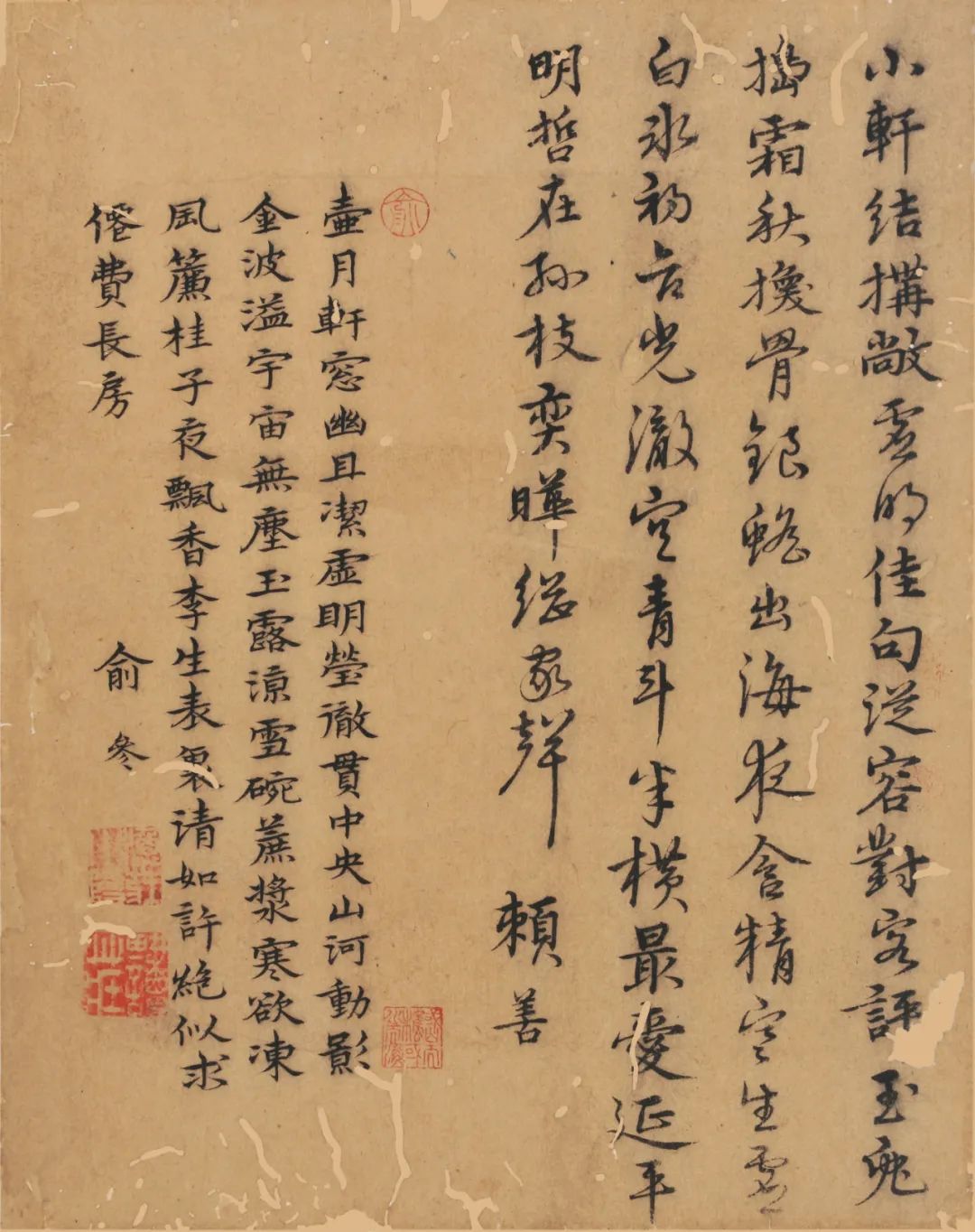

《壺月軒記》 元賢題詠

冰壺秋月瑩澈無瑕 靈光騰越欲燭斗間

楊維禎像 吳偉 《鐵笛圖卷》(局部)

上海博物館藏

文壇盟主 古今縱橫

元之中世,有文章巨公,起于浙河之間,曰鐵崖君,聲光殷殷,摩戛霄漢,吳越諸生多歸之,殆猶山之宗岱,河之走海,如是者四十余年乃終。

這是被明太祖朱元璋稱為“開國文臣之首”的宋濂為鐵崖君楊維禎墓志銘的開篇語。此開篇語強調和突出了楊維禎即使生活于歷史上統(tǒng)治時間短暫的元代,在中國文學史上仍有著崇高的地位。

元大德、延祐以來,宗唐之風提統(tǒng)文壇,詩歌創(chuàng)作重在模仿,從而失去了自我性情。以虞集為核心的奎章閣文人圈“復古雅正”的審美傾向和創(chuàng)作意旨成為宮廷館閣的主導,蔓延至整個領域。1344年,揭傒斯去世,虞集近乎失明,奎章閣文人的時代漸趨終結,以楊維禎為核心的時代來臨。

楊維禎弟子貝瓊《楊維禎傳》中說:“元繼宋季之后,政龐文抗,鐵崖務鏟一代之陋,上追秦漢,雖詞涉夸大,自姚、虞而下,雄健而不窘者,一人而已”。

在詩歌創(chuàng)作上,楊維禎并不反對復古,別于詩學元四家之虞集、楊載、范槨和揭傒斯,楊維禎是以樂府詩為突破口,“寓意古題,刺美見事”,而且“即事名篇,無復依傍”,簡而言之,即紀實寫情,抒發(fā)自我性靈。因此,他在古樂府詩歌創(chuàng)作上取得了巨大成功,成為元代中后期文壇的領軍人物,一代詩宗,其友朋與追隨者不下百人,顧瑛、張雨、倪瓚、李孝光、張憲、陳基、董佐才、賴良、袁華、丁夏、項炯、吳恭、張元英、鄭東、魯淵等等,這就是中國文學史上規(guī)模最大、詩人最多,影響最為深遠的“鐵崖詩派”,也是中國文學史上第一大詩派。另外,顧瑛的昆山玉山草堂雅集從至正八年到至正二十年,十余年間,大小雅集五十多次,參與者如張雨、黃溍、黃公望、倪瓚、王蒙、朱珪、楊基等等,楊維禎一直是主盟人物。

楊維禎學問淵博,“上下古今,貫穿百家”,其著述豐富,涉及經學、史學、文學、音樂、佛學、道教、書畫藝術諸領域。在各個領域,楊維禎皆以“奇才”著稱,除上述文學成就以外,另有史學論著《三史正統(tǒng)辯》,它有力地論證了晉、隋、唐、宋、元的歷史正統(tǒng)順序,而非宋、遼、金、元的順序;而且,楊維禎在書法上的創(chuàng)新求奇所取得的成就,是與其他的領域創(chuàng)造一脈相承的,并且,光耀千古。

奇崛恣肆 創(chuàng)格章草

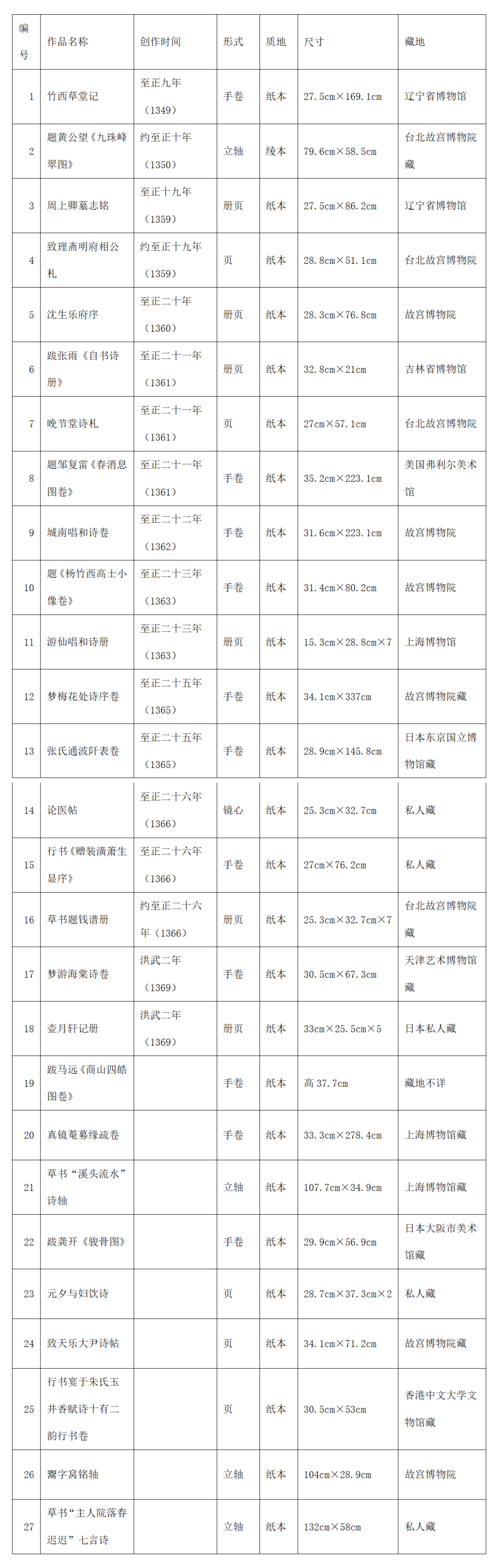

如果說,楊維禎在文學上的成就在于以樂府詩突破復古的奎章閣文體,那么其書法的成就在于以奇崛恣肆的行草書頡頏趙孟頫以及傳脈之“趙體”風尚。藝術審美情感論者認為,藝術的本質在于表現(xiàn)自我,抒發(fā)情感。楊維禎提倡古樂府,實際上是其本身的個性契合了古樂府的抒情性特點,以詩書畫同源異構理論來說,書畫必然也是講究抒情的藝術,而行草書這種書體更適合表現(xiàn)自我情性。楊維禎傳世的書法作品,絕大部分為六十歲之后所作行草書。據(jù)不完全統(tǒng)計,目前存世可考的楊維禎書跡世界各大公私藏品約為30件(詳見下表),在這30件左右的藏品中,其中題跋類作品約計6件,書札約計5件,以軸卷冊形式呈現(xiàn)作品僅約為20件,且絕大部分為公藏,藏于私人作品少之又少,足見其書法之珍稀。

楊維禎目前已知存世書跡

楊維禎目前已知存世書跡

有學者研究認為,至正十年(1350)之前,楊維禎行草書作品以《竹西草堂記》和《題黃公望九珠峰翠圖》為代表,結字工整穩(wěn)健,書寫較為規(guī)范,基本保持字與字的獨立性,結字清勁挺拔,書寫自然,有靈動之美。

楊維禎《竹西草堂記》(局部)1349年作

遼寧省博物館藏

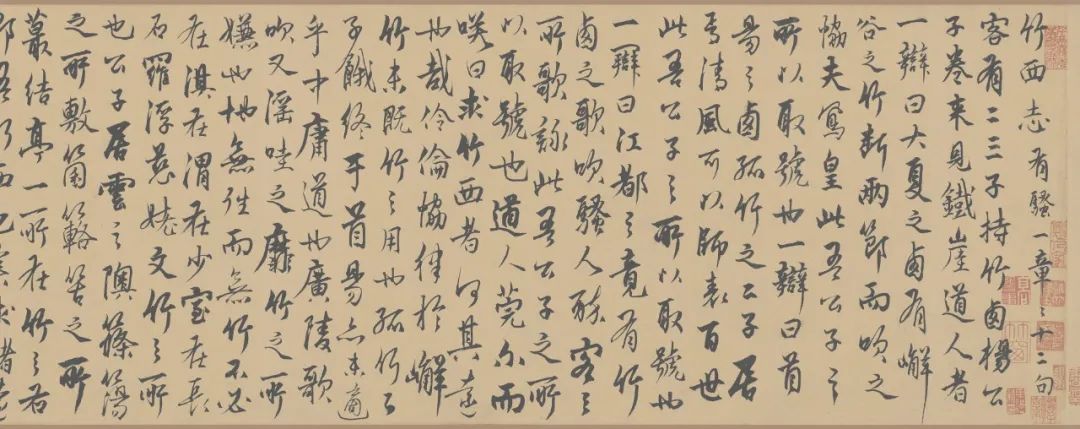

其后,至至正二十五年(1365)之前,可視為楊維禎奇崛狂放的狂草書鼎盛時期,以上海博物館所藏《游仙唱和詩冊》、故宮博物館所藏《城南唱和詩冊》、美國弗利爾美術館藏《題鄒復雷<春消息圖>卷》為代表,其書寫極為恣肆抒情,大氣磅礴、筆力千鈞,筆劃的夸張對比較為懸殊,筆意曠達,書意連綿,故客有繞床叫絕者,足見其此時期的書寫魅力。

楊維禎 《題鄒復雷<春消息圖>卷》 (局部)

美國弗利爾美術館藏

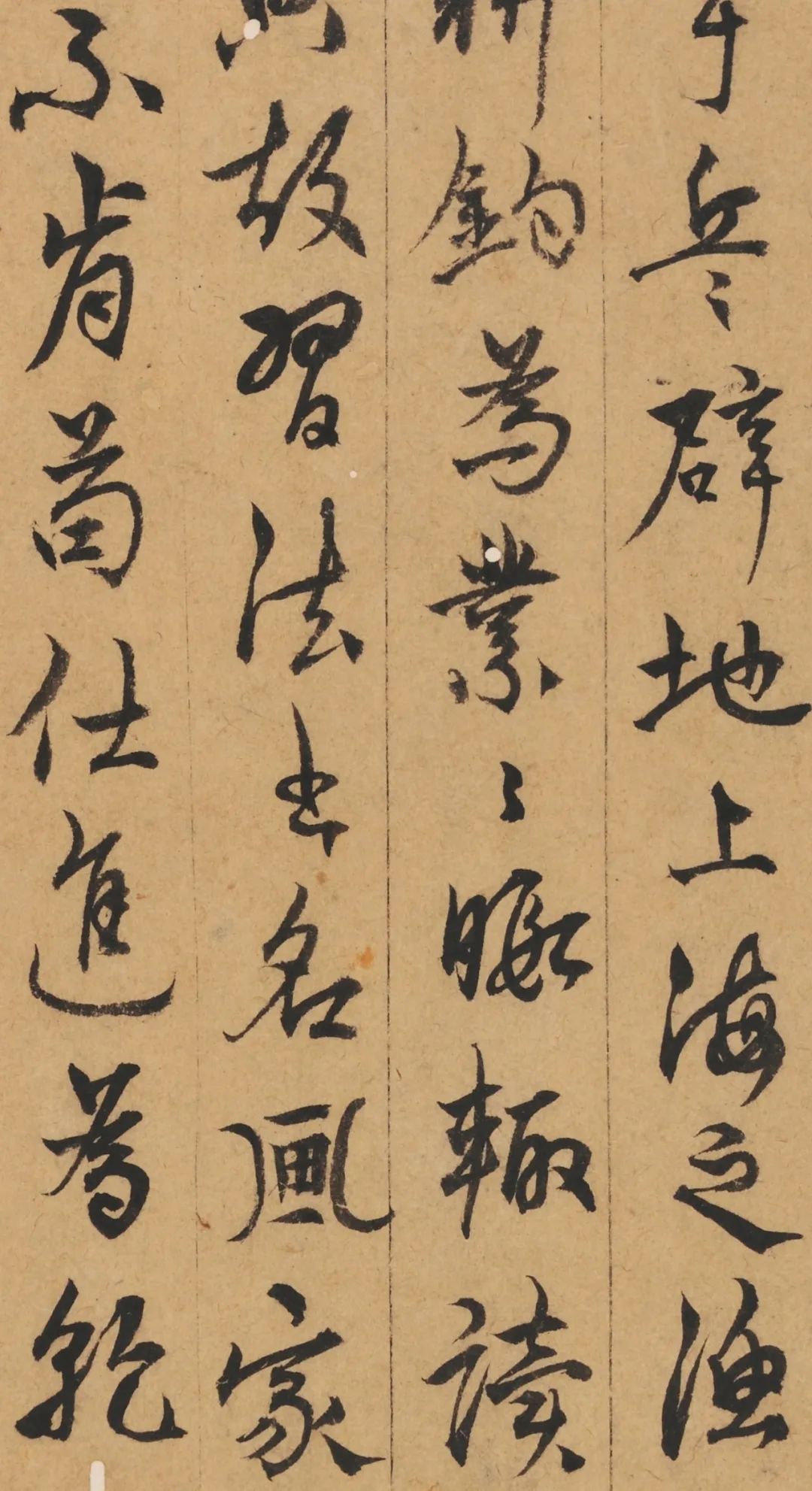

自至正二十五年(1365)至其生命結束,可視為楊維禎晚年書作“豪華落盡見真淳”之時,是楊維禎章草與行草相結合的章草書創(chuàng)格階段。以《夢游海棠詩卷》、《元夕與婦飲》、《張氏通波阡表》、《壺月軒記》為代表,書寫似閑庭信步灑脫自然,酣暢淋漓之處仍見其奇崛古拙之態(tài),可謂人書俱老,隨心所欲不逾矩。在形式上,行草書中間雜草篆,使用古字、奇字、冷僻字,增加了奇詭怪異之態(tài);章草筆法和行草書筆法充分融合,使得書寫更加流暢、更加富有抒情性。風檣陣馬,沉著痛快的書風令人耳目一新。楊維禎書法最為值得注意的成就,也在此時呈現(xiàn)出來。

楊維禎《夢游海棠詩卷》(局部) 1369年作

天津市藝術博物館藏

楊維禎《張氏通波阡表》 (局部) 1365年作

日本東京國立博物館藏

眾所周知,章草成熟之后的東漢至西晉時期,產生了杜操、崔瑗、張芝、索靖、衛(wèi)瓘等大批章草書家,可視為章草書的全盛時期。東晉“二王”今草流行后,章草逐漸式微,至唐時以章草成名者如鳳毛麟角,宋時便悄然消失于書壇。趙孟頫作為元代書壇盟主引領書壇進入一個“復古”的時代,書家們對趙書趨之若鶩,書壇又陷入日益單薄的流弊之中;但趙孟頫另外一個突出貢獻在于,正是由于其掀起的復古書風,章草書才重新返回書壇。以趙孟頫、康里巎巎、楊維禎三家章草書試論之,趙孟頫變古為新,強化了古章草雁尾的波磔裝飾性,使得書寫更加妍美流暢;康里巎巎創(chuàng)新了章草字形,由章草書方扁結構轉向長方結構,突出縱向取勢,使書法自上而下的書寫習慣迅捷自如;楊維禎將康里巎巎的長處加以利用,以章草筆法雜以漢隸、楷書和今草筆法,點畫銳利豪爽、結字新奇多變,夸張變形、奇正相生,從而使得章草書有了一種奇肆雄逸的美感,從而創(chuàng)造出一種章草書極盡自由的抒情風范,一種“奇崛”書風蔚然而起。正是這種書風,為沉悶的元代書壇注入了新的活力,并直接影響宋克將今草、狂草與章草融合在一起,拓而為大至青藤白陽以及明清浪漫主義書風。

冰壺秋月 靈光騰越

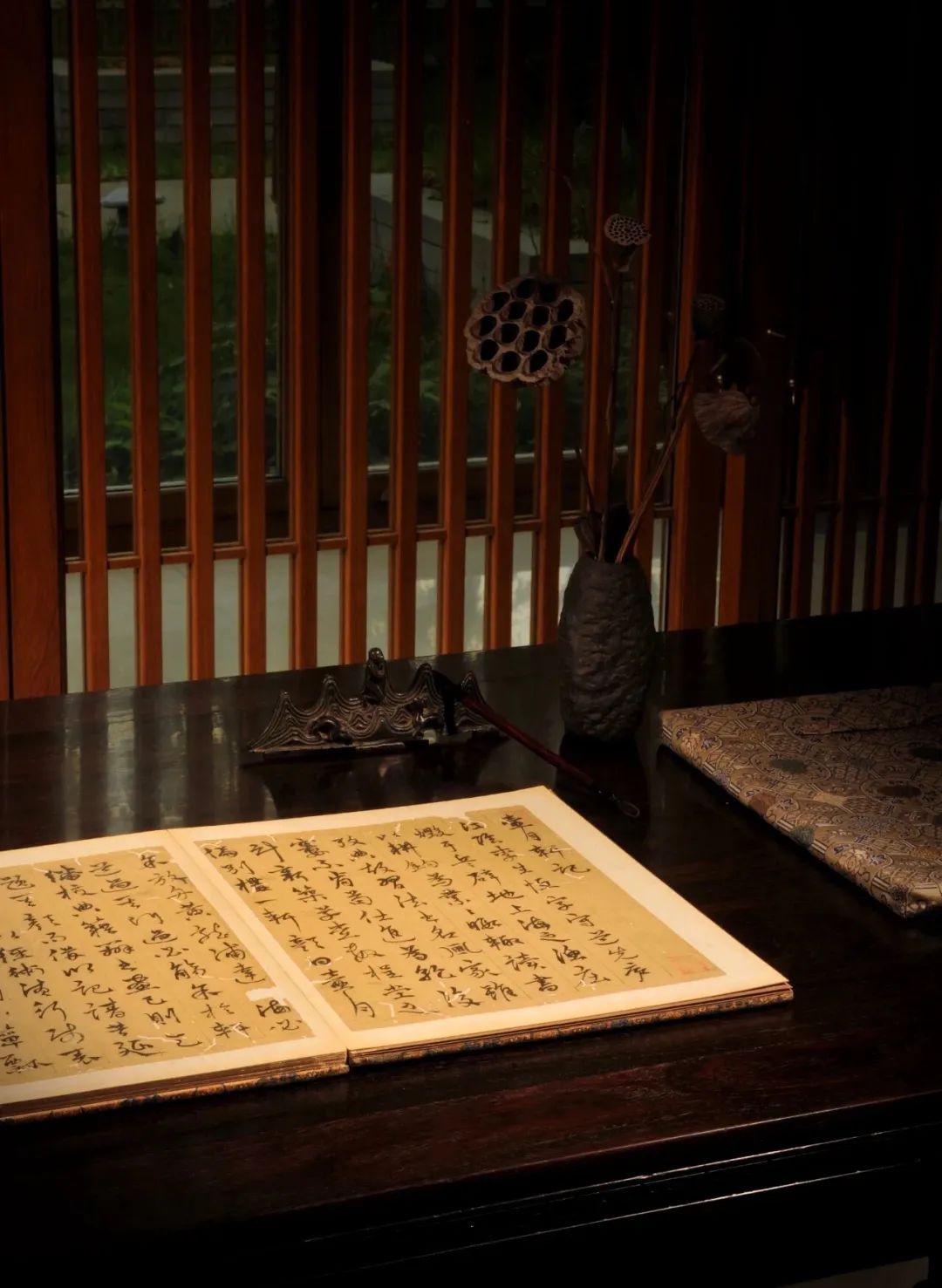

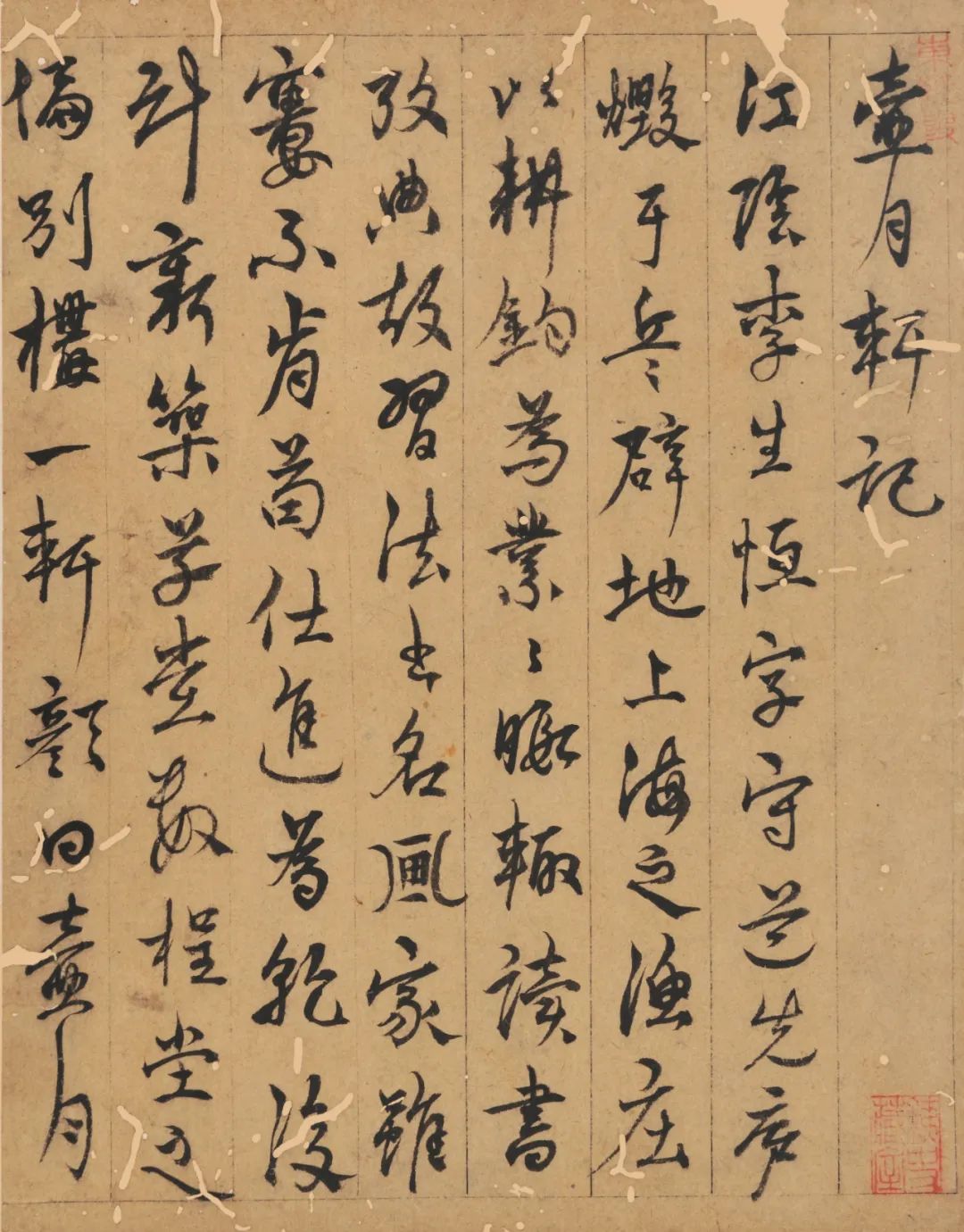

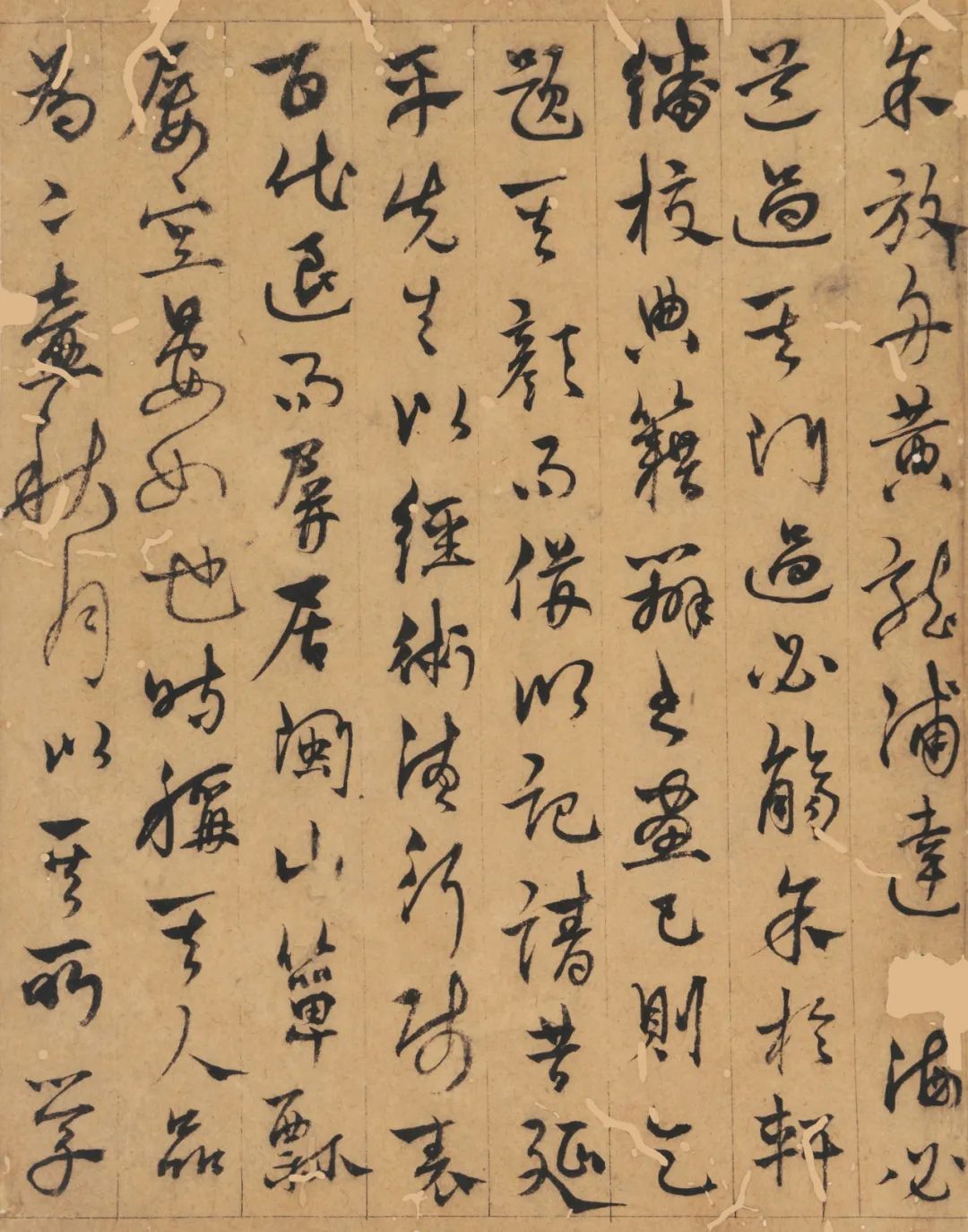

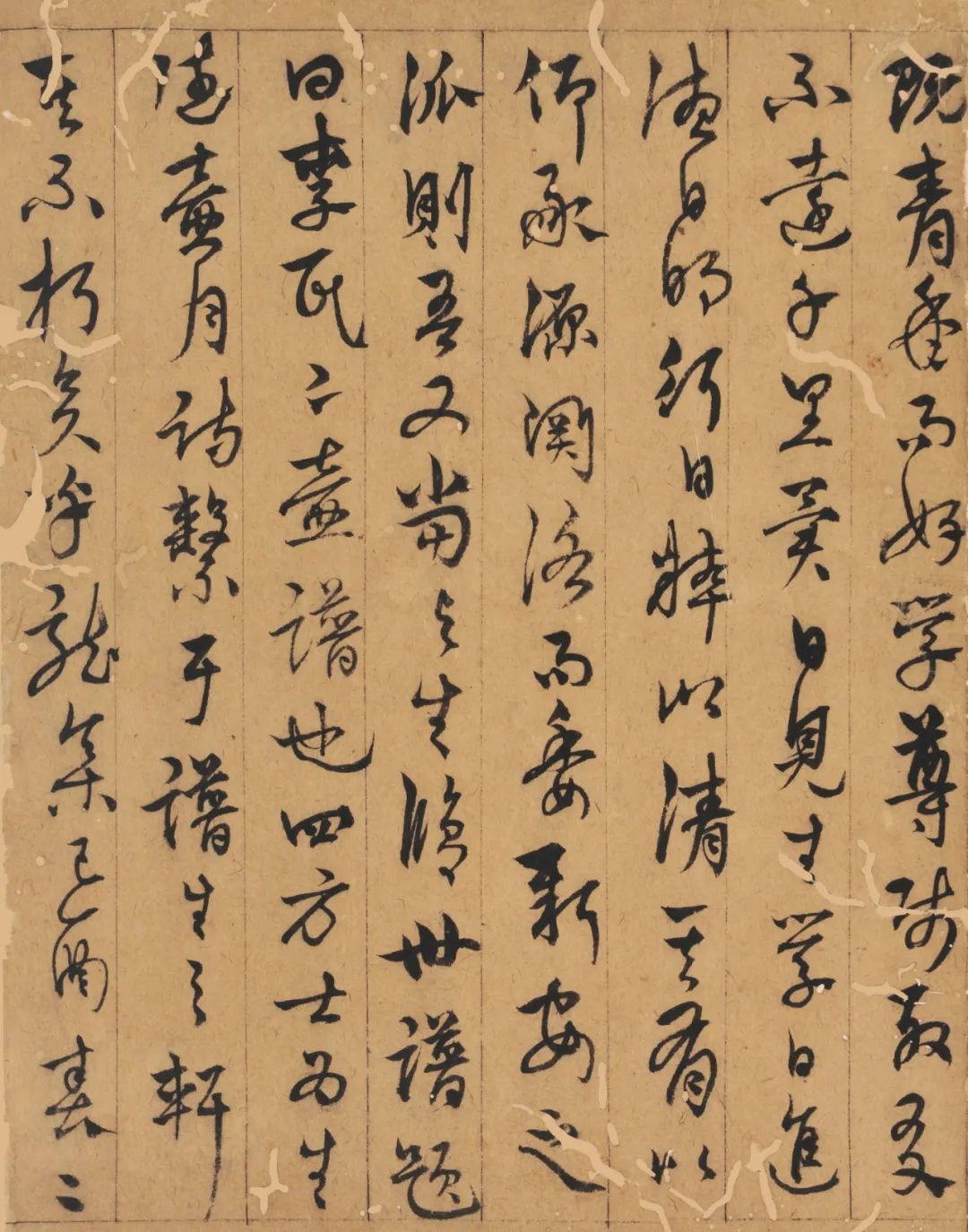

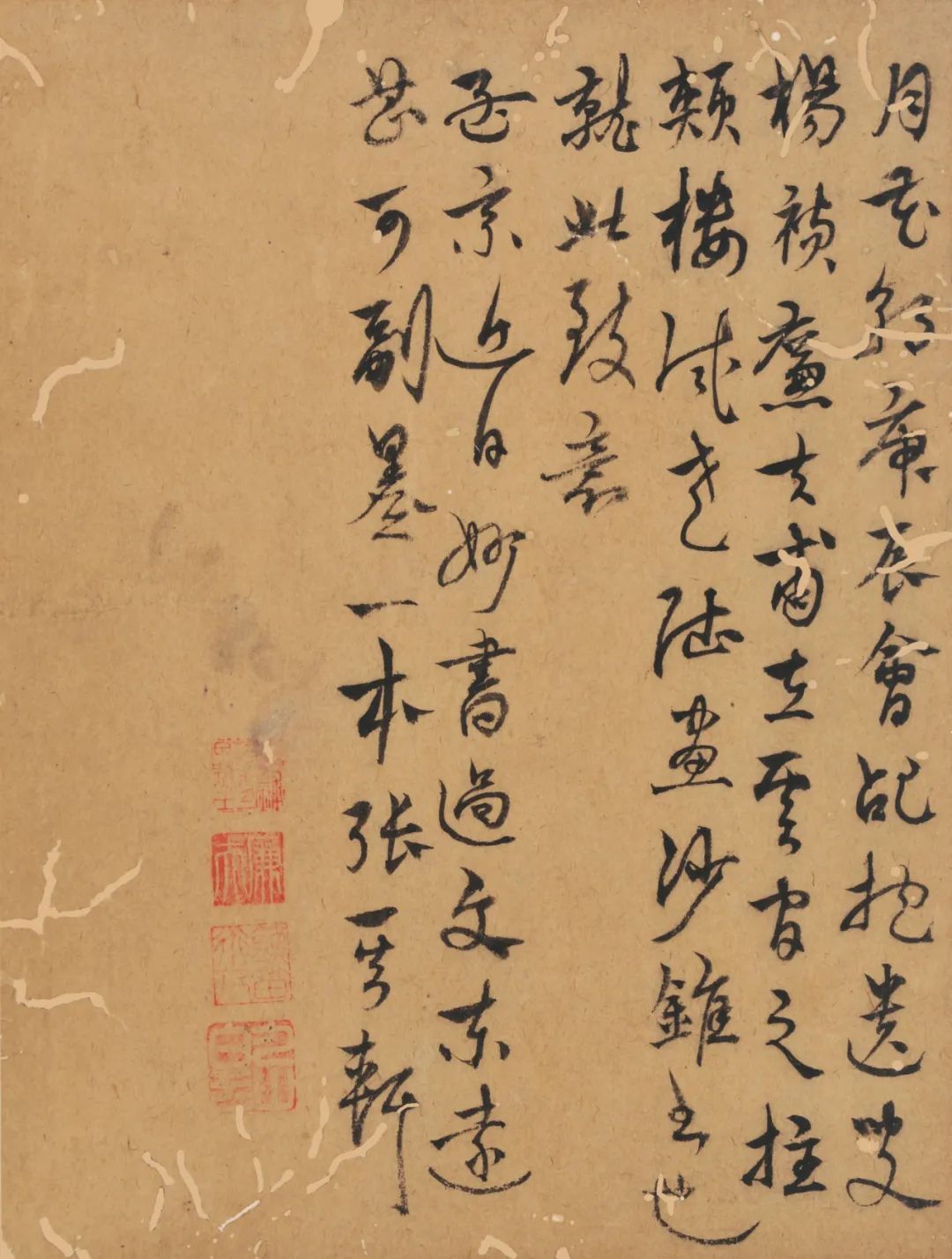

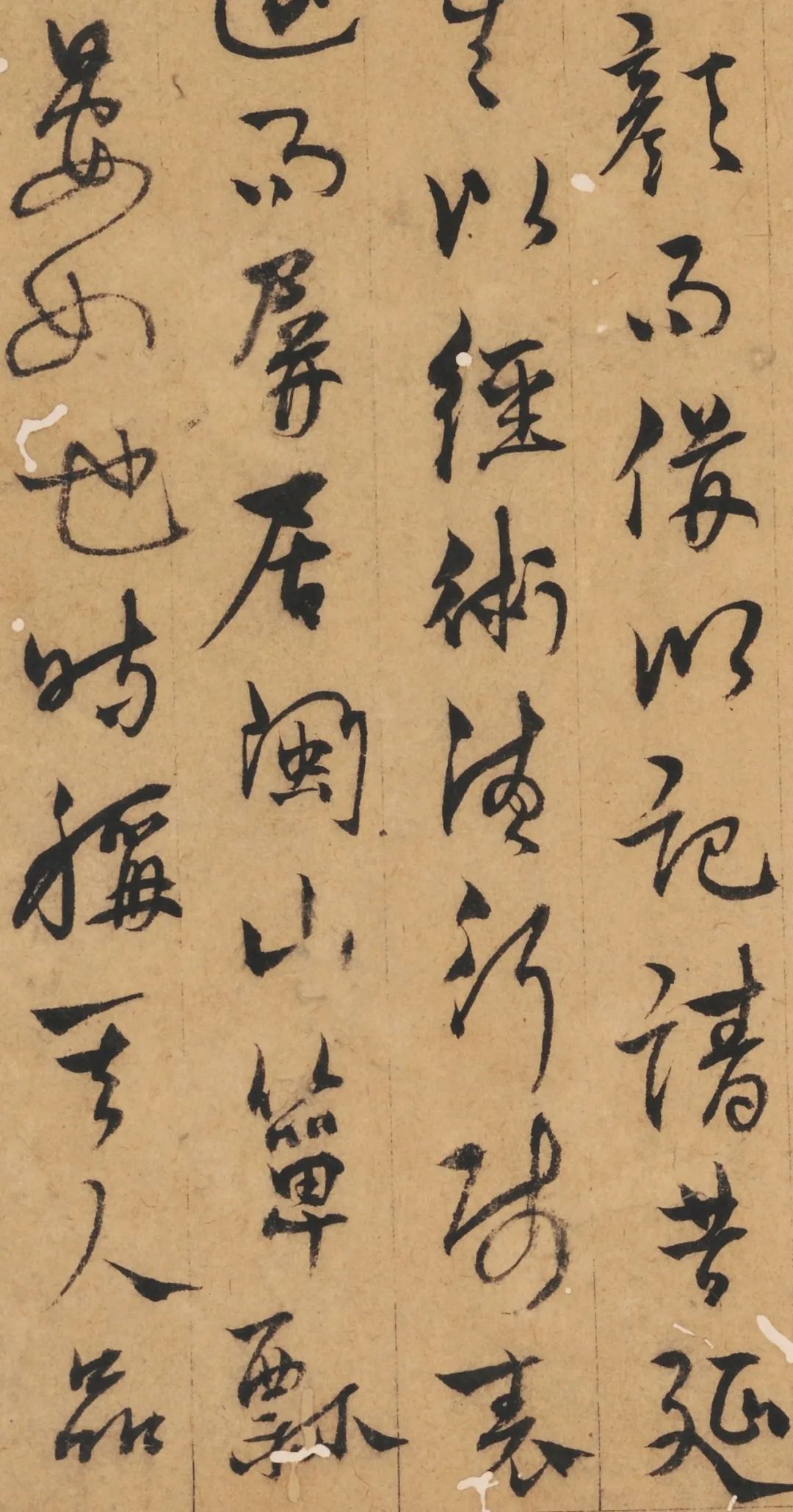

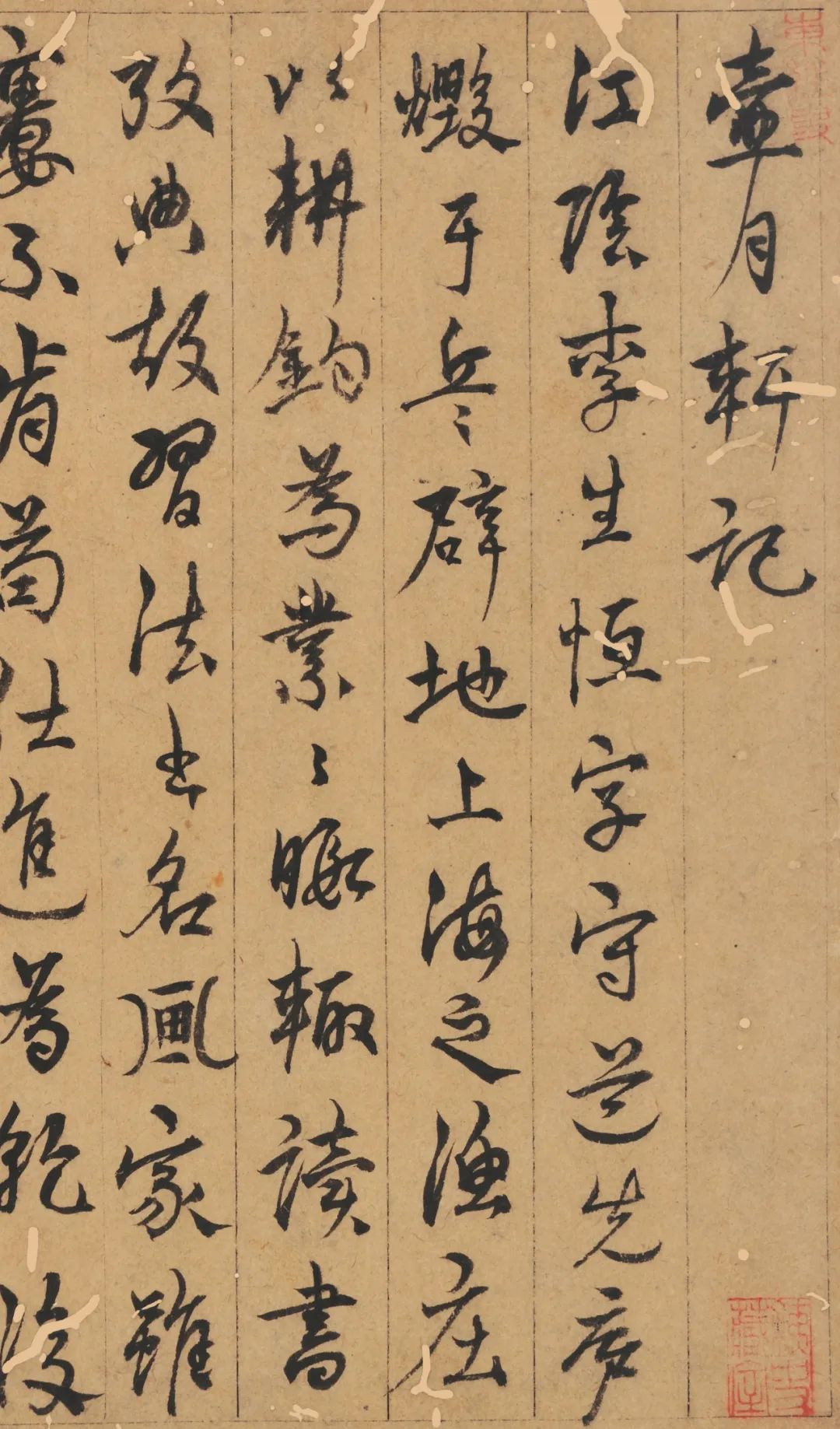

楊維禎 《壺月軒記》(局部)1369年作

楊維禎的章草代表作有創(chuàng)作于至正二十五年(1365)《張氏通波阡表》、洪武二年(1369)《夢游海棠詩卷》和《壺月軒記》。《壺月軒記》計十開,內有楊維禎5開,烏絲欄,行草書37行,計436字,署年“已酉”為明太祖洪武二年(1369),楊維禎時年七十四歲,為其晚年筆。《壺月軒記》是楊維禎為青年儒生李恒所筑壺月軒作序文之書作,李恒是江陰人,避兵禍徙居上海,以耕釣為業(yè),在清貧中堅守其志,求學日進,德行益明。因李恒先裔由福建遷至上海,南宋大儒延平先生李侗為福建人,時人稱其人品為冰壺秋月,李恒居處取號壺月,有傾慕向往之意。故爾,楊維禎為之作序,并書。

楊維禎 《壺月軒記》(局部)1369年作

本作整體風貌為章草書,楊維禎將漢隸之厚重、行書之流暢,草書之變化以及篆籀之古樸融入其中,既高古淳厚又勁健流暢。作為章草標志之一的捺腳,“陰”、“李”、“字”“家”“放”“余”“平”等等字體的主筆橫畫收筆或者末筆的捺腳都被楊維禎處理的豐富多彩,而如“畫”、“友”的篆書結構又將靈動跳躍之態(tài)復歸穩(wěn)重厚重古樸。

楊維禎 《壺月軒記》(局部)1369年作

行筆之中,雖如《張氏通波阡表》同樣有烏絲欄為限,但順讀之下,字與字的映帶自然、承接流暢,甚至如第十五行之“屢空”、“晏如”,第十六行之“壺秋月”、第十七行之“所履瑩”等處牽絲連帶,活潑瀟灑;時而尖鋒時露,無論是起筆的橫畫和行筆的轉折以及收筆的波磔,所形成的銳利三角形點畫更加突出了銳利勁健之風;加以配合字形長短大小,欹側夸張的延展和收縮,如靈魂舞者于舞臺中騰越閃轉,貌若離,神又合,可謂“靈光騰越,欲燭斗間”“千變萬化,精妙絕倫”。

楊維禎 《壺月軒記》(局部)1369年作

雖在烏絲欄內,卻又將境界超越欄格,似看字如看舞動氣象,這也正是楊維禎性靈之所在,情感之所在。羅振玉在后跋中評曰:“如出海珊瑚,懸崖霜柏,光瑩四照,柯干峭拔”,所言不為虛妄。

楊維禎 《壺月軒記》(局部)1369年作

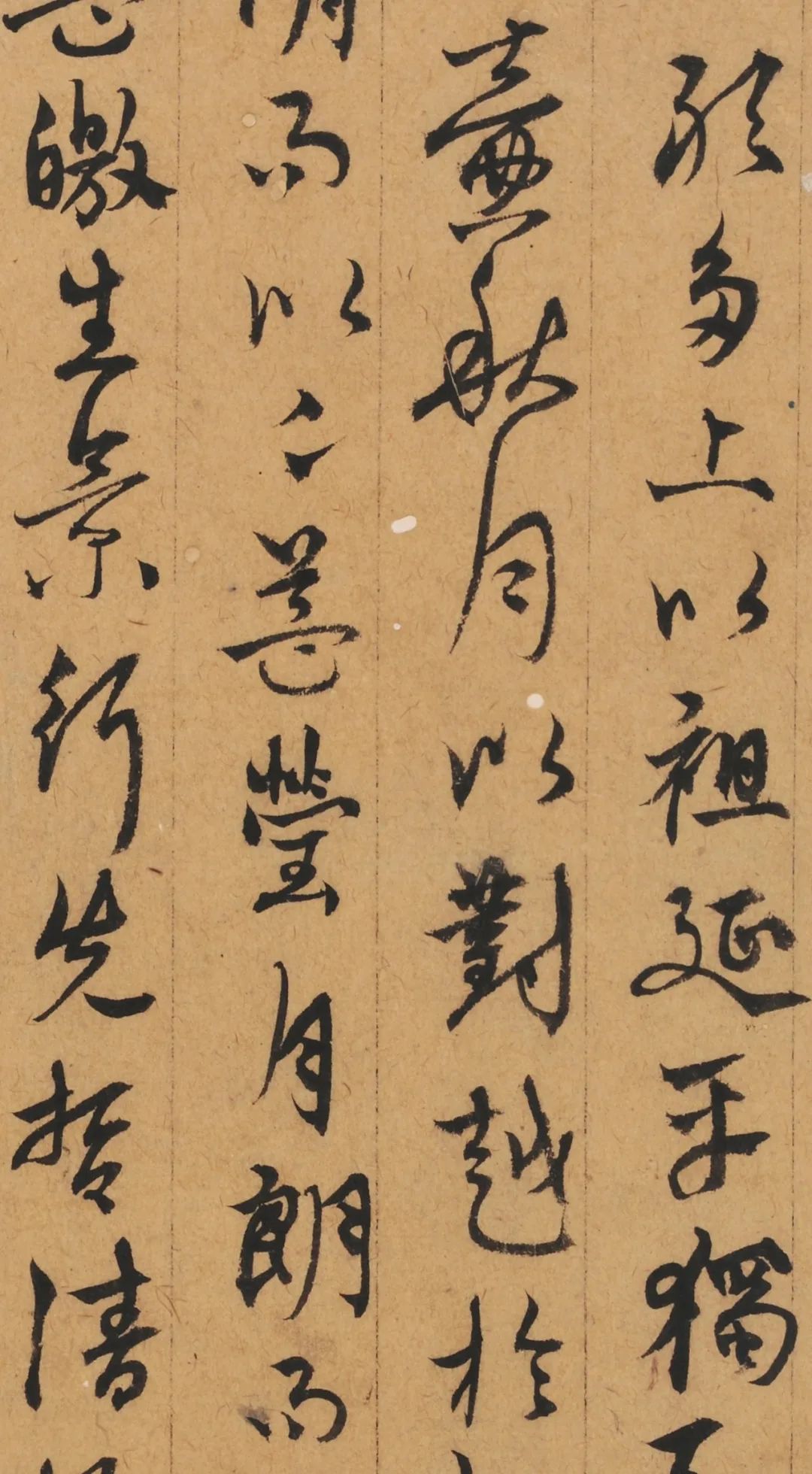

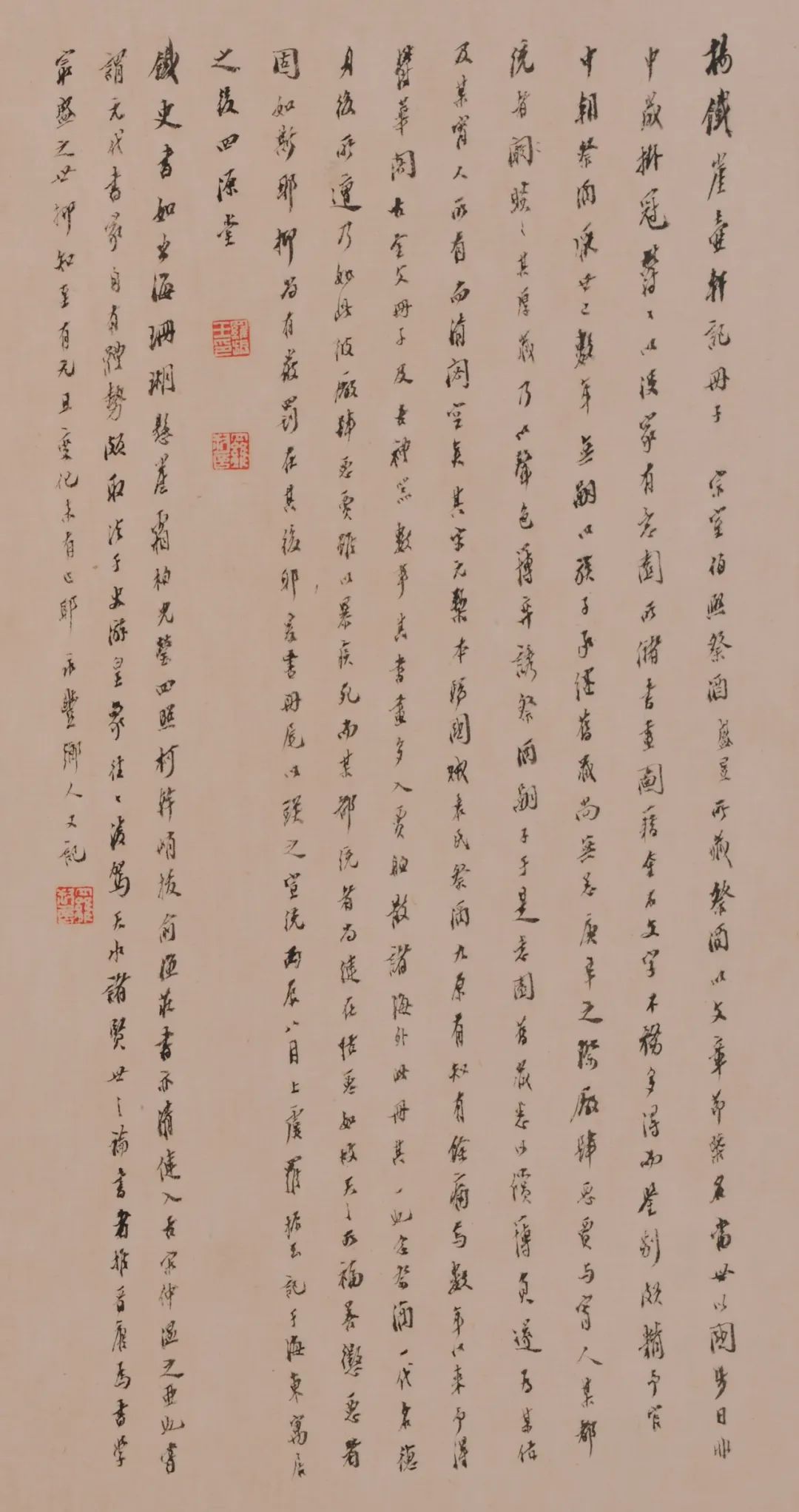

后附元賢六家作“壺月軒詩”題詠,分別為張樞、李毅、董佐才,張奎,賴善、俞參。其中除張樞、張奎書作之外,余者四人墨跡或為海內外孤品。

張樞,字夢辰,號林泉民、書巢生,陳留(今河南開封市)人,徙居華亭(今上海市松江),生卒年不詳,為楊維禎弟子。善詩文,工行楷,日與子弟講《春秋》,人為其品行清高而稱之日:“林泉民”。年逾八十,精神壯健,明陶宗儀《南邨集》贈夢辰詩云其“寫書竹簡拈鮮碧,臨帖藤箋拓硬黃”;清錢謙益《列朝詩集小傳》云:“樞工行、楷,日與子弟數(shù)十人講《春秋》,或勸之仕,不應,人以是高之。稱曰‘林泉民’。”貝瓊《清江貝瓊文集》卷二有《林泉民傳》,《大雅集》卷七、《六藝之一錄》卷三百五十八有《張樞小傳》。傳世墨跡有《石渠寶笈》中所載《元人詩帖一冊》,內有張樞《和楊維禎草元閣詩》,今藏日本私人處;《蔡襄自書詩卷題跋》藏于北京故宮博物院等。

《壺月軒記》張樞 題詠

《和楊維禎草元閣詩》張樞

日本私人藏

張奎為元代著名草書家,本作鈐印有“陳留張奎共辰生印”,可知張奎字共辰,張樞號夢辰,張樞另有一弟為景辰張壁,不知是否為兄弟。臺北故宮博物院藏其《元人法書冊》張奎章草書七言律詩,別開生面,在其章草里融入了比較多的今草因素,字形拉長,姿態(tài)奇特,但不乏穩(wěn)重厚實之感,或受趙孟頫、鄧文原、楊維禎影響較大,此一幀或可為存世張奎書法僅見二者之一。

《壺月軒記》張奎 題詠

《元人法書冊頁》 張奎

臺北故宮博物院藏

李毅(1304-?)一字弘略,吉安路廬陵縣(治今江西吉安)延福鄉(xiāng)人,儒戶。祖省中,萬安縣儒學教諭。父以明,播州儒學正。毅中江西鄉(xiāng)試第十三名,會試為第四十九名,元正統(tǒng)六年(1333)以《書》登二甲進士,授瑞州路同知新昌州事。

《壺月軒記》 李毅 題詠

董佐才(1324-1376),字良用,號胥山人,董紀兄,上海人。元末任廣西洛容(今屬廣西柳州)知縣,能詩。《大雅集》錄其詩八首。從楊維禎學。董紀《西郊笑端集》卷二有《父祭子洛容知縣董良用》與《祭洛容知縣》。錢惟善七言長詩《篆冢歌》序:“云間善篆,以所書瘞之細林山中,題曰‘篆冢’。爰來征詩,遂賦長句以寄,云間者,朱芾孟辯也。又見董佐才詩”。

《壺月軒記》董佐才 題詠

賴善,或為賴良,字善卿,天臺人,為楊維禎弟子,仕履不詳。授館于云間(今上海松江縣),至正中編選時人之詩,擇其“情深而不詭”“風清而不雜”“事信而不誕”“義直而不回”“髓約而不蕪”“詞麗而不淫”且“有關于世教”者二千酴首,類為八卷,前四卷屬古體,后四卷為近體,成《大雅集》八卷。錢鼐、楊維禎等為其題序。卷首數(shù)篇偶有鐵崖評點之語,今傳之本為楊維禎刪定之本。

俞參號易齋,應為楊維禎友。楊維禎《東維子集》卷二十三記有其為俞參門生鄭茂才和王茂才作《初齋銘》和《止齋銘》;《四明叢書》第5集之《宋元學者補遺》又記張仁近、王茂才、鄭茂才師俞參。

《壺月軒記》 俞參 賴善 題詠

一衣帶水 重歸故土

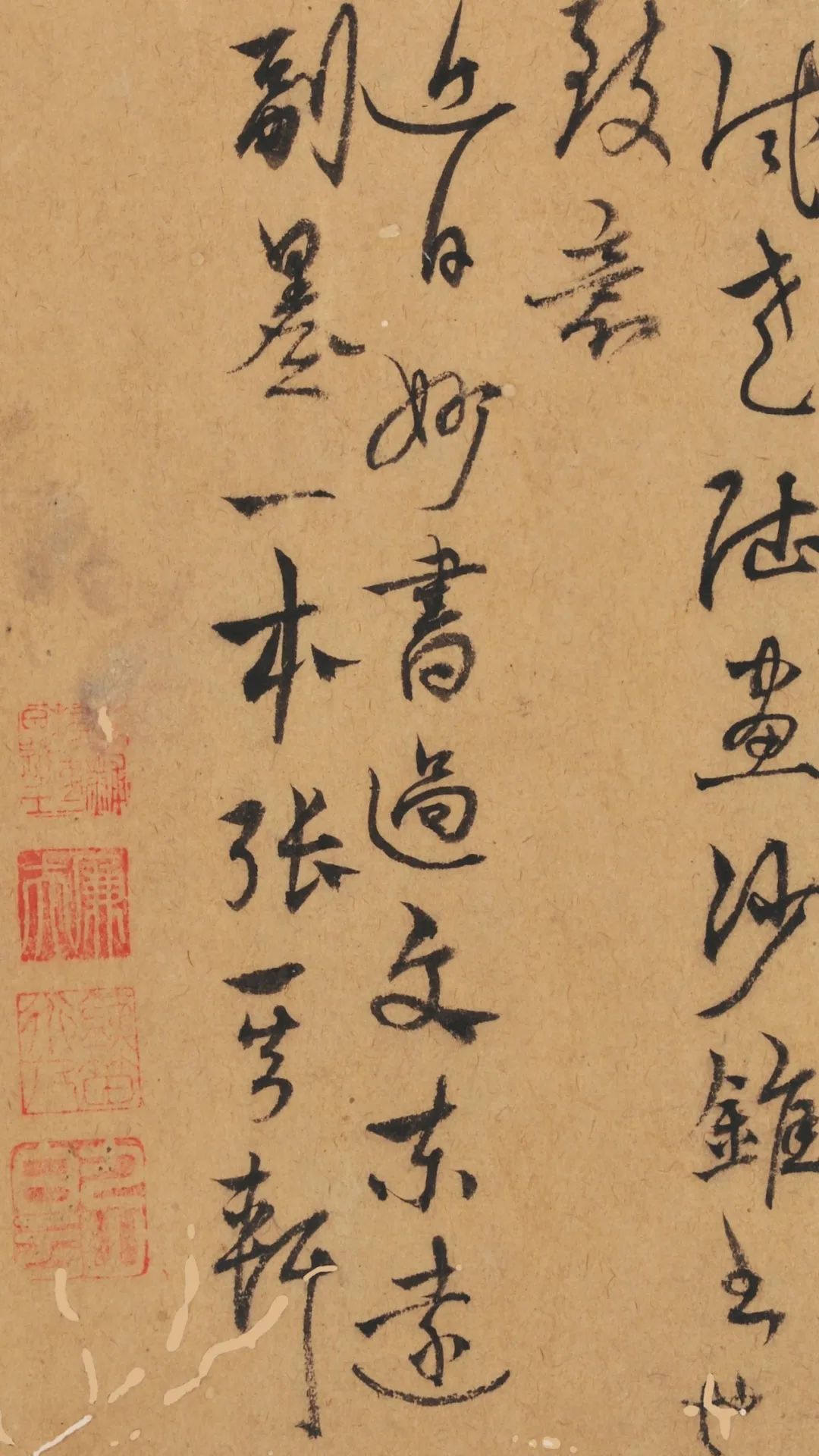

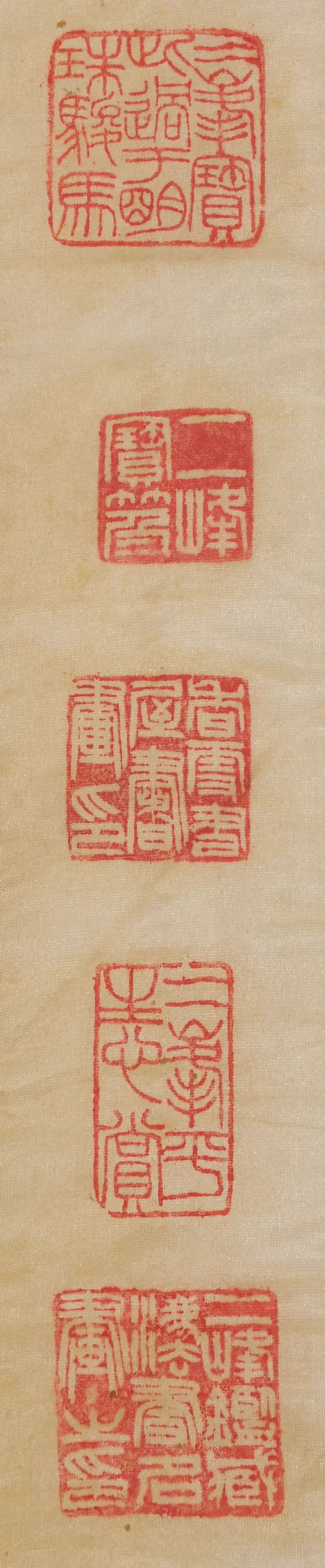

楊維禎《壺月軒記》作為其章草書的代表作之一,自書寫之日起,深藏有識之家。歷明至清,經王承錄、盛昱、羅振玉、山本悌二郎等大家遞藏鑒賞;盛昱題簽,羅振玉題跋,長尾甲題耑。

“鐵史藏室”為王承錄藏印,而非楊維禎用印。王承錄為清代上海浦東人,字量材,號鐵史,又字鐵卿。王承錄為咸豐八年(1858)舉人。授沭陽縣訓導,赴任不久,乞養(yǎng)歸。善書法,大字學顏柳;小字兼趙董,與伯兄承基有“江左二難”之目。藏良硯頗多,自為銘識。兼精音律,嘗手寫元明人曲譜百余冊。楊維禎《張氏通波阡表》、《壺月軒記冊》、《如心堂記》(羅振玉舊藏,《百爵齋藏歷代名人法書》珂羅版),三作皆為王氏舊藏,其鑒藏印“鐵史藏室”皆鈐蓋于冊首頁之右下角。依此根據(jù),《壺月軒記》應一直寶藏于滬上,后歸盛昱。

《壺月軒記》(局部)

右下角為王承錄“鐵史藏室”藏印

《張氏通波阡表》(局部)

右下角為王承錄“鐵史藏室”藏印

《如心堂記》(局部)

右下角為王承錄“鐵史藏室”藏印

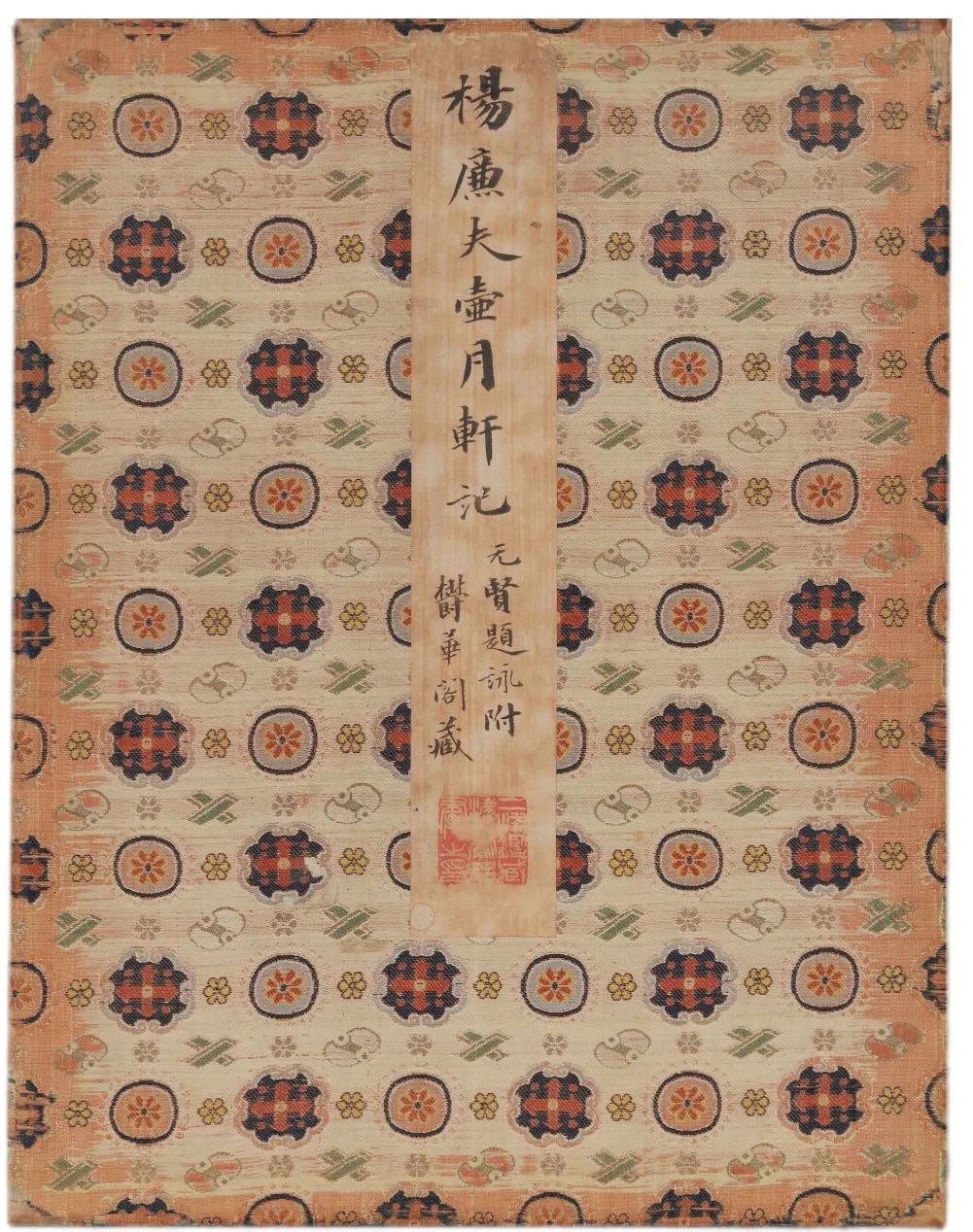

據(jù)山本悌二郎《澄懷堂書畫目》記載:“此冊為清代宗室盛伯羲(盛昱)的舊藏,題簽為伯羲的親筆手寫。眾所周知伯羲所藏的金石書畫皆為精品,此冊亦是其一”。盛昱(1850-1899)愛新覺羅氏,字伯熙,一作伯羲、伯兮、伯熙,號韻蒔,一號意園。隸滿洲鑲白旗,肅武親王豪格七世孫。祖敬徵,協(xié)辦大學士。父恒恩,左副都御史。盛昱性喜典籍,梁鼎芬稱他“精本最多,不輕借人”,如南宋紹熙年間刻本《禮記正義》70卷,史家稱“海內第一孤本”,藏書樓有“意園”、“郁華閣”等名。所以此冊封面題簽“楊廉夫壺月軒記。元賢題詠附,郁華閣藏”為盛昱所書。

《壺月軒記》 盛昱題簽

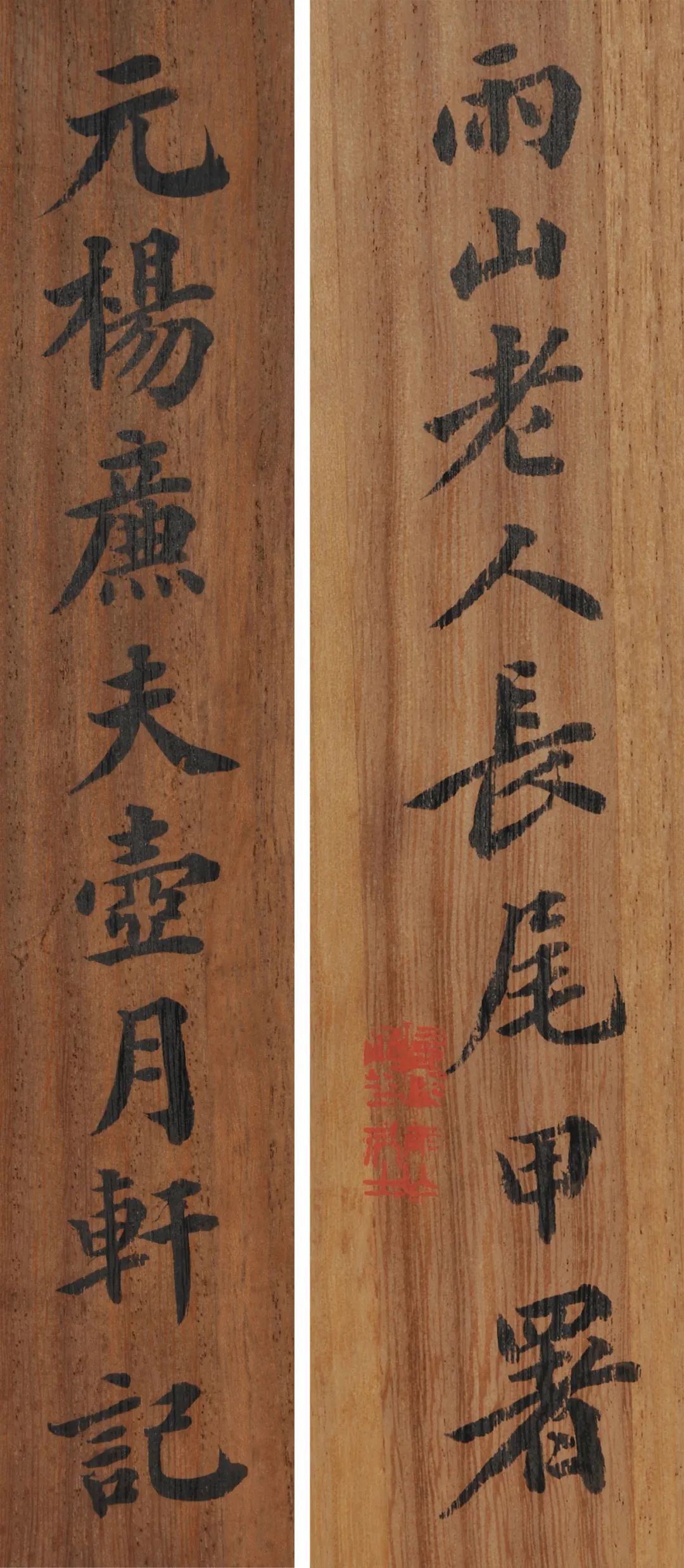

此冊后經手于羅振玉,冊后有羅振玉題跋。羅振玉字式如、叔蘊、叔言,號雪堂,永豐鄉(xiāng)人,中國近代農學家、教育家、考古學家、金石學家、敦煌學家、目錄學家、校勘學家、古文字學家,于清末奉召入京,任學部二等諮議官,后補參事官,兼京師大學堂農科監(jiān)督。1911年辛亥革命爆發(fā)后,羅振玉攜眷流亡日本,至1919年春回國。羅振玉在日本時久居京都,與居住京都的富岡鐵齋、長尾甲等人交往極多。因此,木盒有長尾甲題耑應為此時。

《壺月軒記》 羅振玉題跋

長尾甲是日本漢學家,中國書畫鑒藏家。1903年移居我國上海,受聘于商務印書館編譯室主任,在中國住了12年,期間結交吳昌碩等中國藝術家;1914年,長尾甲返回日本,在京都以講學、著述及書畫為生。長尾甲收藏甚富,且以自己精通漢文化為驕傲,比如他因得藏唐代草圣張旭的真跡而將自己的齋室取名為“草圣堂”,又因得漢磚而題額“漢磚齋”。他對自己收藏的中國書畫多配制考究的木盒,并在木盒上署名題識,年款往往署漢歷紀年。

《壺月軒記》長尾甲題木盒

山本悌二郎為日本著名實業(yè)家、政治家、收藏家,號二峰,齋名澄懷堂。曾任日本業(yè)銀行、臺灣制糖社長、糖業(yè)聯(lián)合會會長等,后連續(xù)當選議院議員,最后更成為了田中義一、犬養(yǎng)毅內閣的農相。山本悌二郎收藏中國書畫甚豐,為日本20世紀初期著名中國書畫收藏家,于1931年編成《澄懷堂書畫目錄》共12卷,內收所藏書畫共1776件,上起敦煌石室寫經,下迄清末,無不精華,其藏品收于他所建日本財團法人澄懷堂美術館內,后有散出。

《壺月軒記》山本悌二郎藏印

山本悌二郎之后,此冊歸青山杉雨。王壯為《石陣鐵書室鐵書朱墨印拓選存》記有:“青山杉雨先生近得楊鐵崖壺月軒記真跡,喜以名齋,屬為刻此,壯為乙卯”,鈐蓋于《張氏通波阡表》的“獲廉齋”,即青山杉雨得到楊維禎(廉夫)此卷之后,倩江兆申所刻。

《壺月軒記》最早見于明弘治十四年(1501)《鐵崖文集》卷二與弘治十七年(1504)《上海志》卷五。自民國二十一年(1932)起,此作被海內外諸多學者研究著錄、出版,較為著名者如《書道全集》第十九卷,山本悌二郎著《澄懷堂書畫目錄》(卷二);張珩著《木雁齋書畫鑒賞筆記》書法(三)等,張珩先生于《木雁齋書畫鑒賞筆記》中認為此冊為晚年之作,言“時露頹氣”,應為所見《書道全集》出版而未見實物所致,《木雁齋書畫鑒賞筆記》中著錄作品如果張珩未見實物,而只是見到出版物后者照片,他會在手稿的頁左寫出,情況和本件相同。另外,以《木雁齋書畫鑒賞筆記》著錄作品之精準,張珩先生如見實物,必然將作品印章、題跋、題簽等等著錄俱全,然六家元人題跋不曾出版于《書道全集》,所以《木雁齋書畫鑒賞筆記》也不能著錄,出版書目印刷所致實物之筆劃細節(jié)之處,張珩先生亦不能體會足深,故爾有此論斷,不足為怪。

《壺月軒記》冊,文辭雙美,歷經海內外鑒藏巨擘過眼考藏,東渡日本,又歸神州,不可不謂之喜也。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號