二十世紀(jì),充滿了傳奇與變革的百年時(shí)光,雖歷經(jīng)兩次世界大戰(zhàn)的浩劫,不同民族文化的交流與文明的碰撞卻從未如此繁盛崢嶸。縱觀人類歷史長(zhǎng)河,亦難得有如此一個(gè)時(shí)代:承繼過往千年之昌盛,開辟嶄新的藝術(shù)探索路程。即將舉行的佳士得香港春拍薈萃中外頂級(jí)現(xiàn)代藝術(shù)大師,旨在彰顯當(dāng)年文化交流的盛世。

中西巨匠,云集一堂:張大千、畢加索、雷諾瓦、徐悲鴻

上世紀(jì)世界藝壇中有“東張西畢”一說,指的是東方的張大千和西方的畢加索(Pablo Picasso),他們是同一時(shí)代的東西方藝術(shù)巨匠,皆擁有極富傳奇和浪漫色彩的一生,于世界藝壇中影響深遠(yuǎn)。張大千曾在1956年登門拜訪畢加索,兩人相談甚歡,互贈(zèng)禮物。此次中西畫壇巨匠的會(huì)面,轟動(dòng)藝壇,巴黎的新聞界更將這次會(huì)面稱為 “藝術(shù)節(jié)的高峰會(huì)議”。此次春拍中佳士得將隆重推出兩位大師巨作——《碧峰古寺》與《側(cè)躺的女人與蜻蜓》(Nu couche a la libellule),對(duì)比欣賞,方認(rèn)真體會(huì)兩位中西巨匠的交映光輝。

張大千《碧峰古寺》作于1967年,以礦物質(zhì)顏料自由潑灑于金箋,經(jīng)過自然的流動(dòng)和醞釀,創(chuàng)造出千變?nèi)f化的色彩效果,成為盛年時(shí)期最為大膽的抽象巨作之一。作品誕生于大千巴西寓所八德園五亭湖上,畫面但見如寶石般厚重的青綠顏料傾瀉而下,與金箋交相輝映。在晨光里穿透氤氳嵐靄,于抽象之中又兼有具象:碧峰巍峨,古寺隱現(xiàn),氣象萬千。此作標(biāo)志著張大千從傳統(tǒng)具像轉(zhuǎn)向探索抽象藝術(shù)表現(xiàn)手法之路的成功,這種全新的藝術(shù)風(fēng)格為畫家乃至二十世紀(jì)中國(guó)繪畫開辟出嶄新的天地。

而這幅完成于1968年的畢加索晚期巔峰之作《側(cè)躺的女人與蜻蜓》靈感則源于藝術(shù)家最后的情人及繆斯:杰奎琳·洛克(Jacqueline Roque)。作品行云流水、筆觸流暢、色彩明亮,以簡(jiǎn)潔有力的筆觸勾勒出的杰奎琳輪廓,近乎真人大小,幾乎占據(jù)了整幅畫面,一只蜻蜓如神諭般落在她伸出的手心。此作亦見證了畢加索超越西方藝術(shù)體系的先鋒實(shí)踐,他巧妙地運(yùn)用中國(guó)傳統(tǒng)書畫“留白”技巧,左下方的“留白”空間制衡了右上方深藍(lán)色彩,令構(gòu)圖達(dá)至平衡,將杰奎琳極具感染力的形態(tài)提升至更高層次。

而另一位印象派大師皮耶?奧古斯特?雷諾瓦(Pierre-Auguste Renoir),雖年長(zhǎng)于畢加索,卻絲毫不影響兩人忘年之交的深厚友誼。有一次,畢加索親自開車帶著亞美迪歐·莫迪利安尼(Amedeo Modigliani)去巴黎郊區(qū)拜訪雷諾瓦,希望年長(zhǎng)的諾阿能夠給予當(dāng)時(shí)迷茫落魄的莫迪利安尼一些人生的指導(dǎo),由此可見其在畢加索心中的崇高地位。

法國(guó),文化交匯的世界中心:趙無極、吳冠中、林風(fēng)眠、朱德群、黎譜

上世紀(jì)上半葉是中國(guó)戰(zhàn)火紛飛的年代,一批有志之士滿懷熱情遠(yuǎn)赴重洋,期許于國(guó)際文化中取經(jīng),重新開辟中國(guó)藝術(shù)之未來。其先行者林風(fēng)眠歸國(guó)后一直在國(guó)立藝專推行西化藝術(shù)運(yùn)動(dòng),以期改革中國(guó)藝術(shù),影響了一批學(xué)生,其中就包括朱德群、趙無極與吳冠中。三人畢業(yè)后相繼留學(xué)法國(guó),在與西方美學(xué)的碰撞融合中,將中國(guó)藝術(shù)帶入了一種新的可能,三位被冠以“法蘭西三劍客”,成為載入史冊(cè)的藝術(shù)家。此次香港春拍佳士得將再續(xù)傳奇,呈獻(xiàn)這四位藝術(shù)大師的經(jīng)典代表作,以饗藏家。

《24.01.63》作于1963年農(nóng)歷新年除夕的前一天,趙無極在畫面主題使用了中國(guó)傳統(tǒng)春節(jié)中出現(xiàn)的主色調(diào)紅色。這一極富感染力的色彩,洋溢著熱情和希望,更富含趨吉避禍的美好祝愿。據(jù)統(tǒng)計(jì),趙無極在狂草時(shí)期以紅色為主體的系列繪畫僅十多幅,而如此鮮艷的赤紅更是在市場(chǎng)上極為罕見。在《24.01.63》一作中,畫家飽蘸激情的筆觸,或大筆開闔,鋪排出絢爛的晚霞,或洋洋灑灑,舞幽壑之潛蛟,極富層次感的赤色翻涌著狂舞著,仿佛再現(xiàn)了遠(yuǎn)古洪荒時(shí)期盤古開天辟地的那一磅礴瞬間,又像是席卷太空的的一場(chǎng)太陽風(fēng)暴。

吳冠中與趙無極有著類似經(jīng)歷。1936年,時(shí)年17歲的他因?yàn)榕c朱德群相識(shí)而開始接觸藝術(shù),也曾轉(zhuǎn)入國(guó)立杭州藝術(shù)專科學(xué)校而跟著林風(fēng)眠、吳大羽等學(xué)習(xí)到西方注重形式的繪畫表現(xiàn)方式,同時(shí)也師從潘天壽學(xué)習(xí)國(guó)畫,受到石濤、八大山人的繪畫啟發(fā)。從此次春拍的兩件重要吳冠中作品中可以一窺其歸國(guó)后藝術(shù)發(fā)展的脈絡(luò)。

《誤入嶗山》作于1988年,實(shí)屬吳冠中八十年代從具象過渡至半抽象時(shí)期,最大膽創(chuàng)新而具有特別意義的代表作。作品表現(xiàn)的是在經(jīng)過千萬年海水沖刷的巨石上屹立的松林,茂密嶙峋,在石隙之間生長(zhǎng),與厚重飽滿的奇石相映成趣。作品完成后,1995年曾在香港藝術(shù)館舉辦的《叛逆的師承:吳冠中》回顧大展中展出,亦收錄于《吳冠中全集》之中,其重要性及標(biāo)志性不言而喻。

1990年5月,新加坡新華美術(shù)中心慶祝成立十周年,主辦 “吳冠中水彩粉彩畫展”,演講臺(tái)后面即為《海濱》

這幅充滿生機(jī)和希望的作品預(yù)示著吳冠中的藝術(shù)新生。1976年經(jīng)過時(shí)代動(dòng)蕩之后,吳冠中終于可以全心全意投入藝術(shù)創(chuàng)作,他這份對(duì)未來的期盼之情在《海濱》這幅作品上可謂表露無遺。代表生命力充沛的野草、寓意自由的海鷗、象征重新出發(fā)的船艇,這些意像寄寓了他對(duì)生活及藝術(shù)創(chuàng)作的翹首以盼。

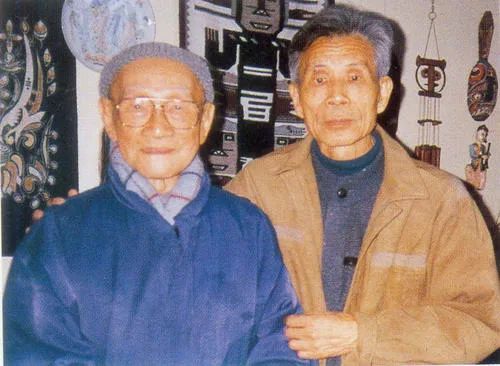

吳冠中在給《朱德群傳》作序時(shí)回憶,2000年9月,朱德群到上海博物館舉辦個(gè)展,特地和吳冠中一道去了趟魯迅故居,那里有他們的一段共同記憶。

“一九三六年十月十九日,先生在上海逝世時(shí),我和德群正在杭州國(guó)立藝專上學(xué),我在藝專宿舍閱報(bào)室讀到這震驚的消息,哭了。那時(shí)我們藝專同學(xué)整天沉浸在藝術(shù)的追求中,不問政事,但魯迅之死及以后的日軍侵華卻影響了我們這代年輕人的整個(gè)人生道路。”

朱德群的藝術(shù)呈現(xiàn)一種令人著迷的色光和悅目娛心的音樂性,2000年后他傾向使用大尺幅畫布創(chuàng)作,借憑爐火純青、時(shí)而輕巧時(shí)而厚實(shí)的筆觸,將他對(duì)光源和韻律的追尋推至頂峰。《永恒的剎那》實(shí)乃藝術(shù)家該時(shí)期大尺幅作品中的至臻之作,更是為數(shù)不多的二聯(lián)作,曾展于2008年臺(tái)北國(guó)立歷史博物館舉辦的回顧展。

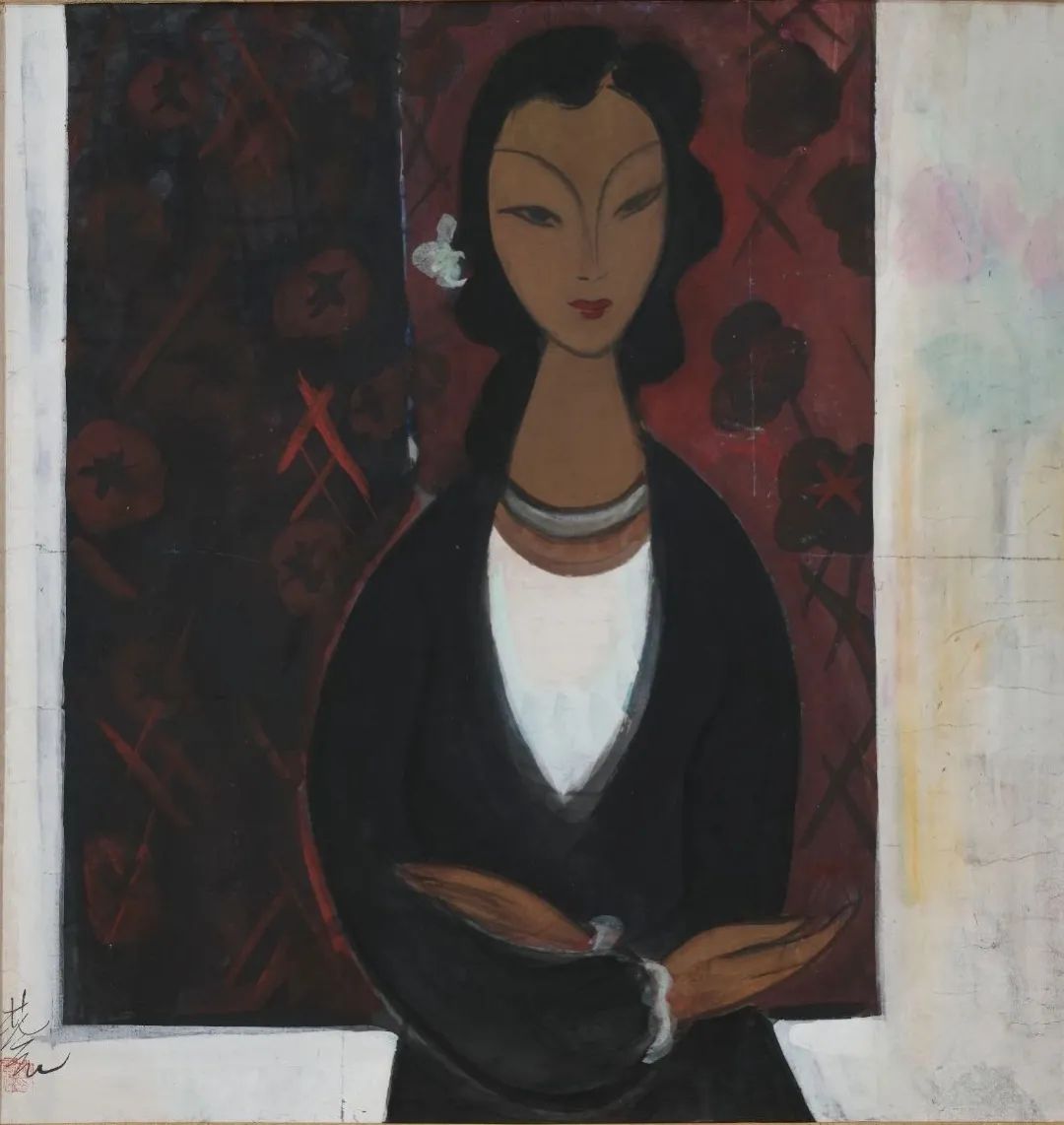

而提及赴法國(guó)留學(xué)的亞洲藝術(shù)家,同樣不能不提越南藝術(shù)家黎譜(Le Pho)。黎譜亦曾經(jīng)遠(yuǎn)赴巴黎求學(xué),并以優(yōu)異成績(jī)畢業(yè)于巴黎的法國(guó)美術(shù)學(xué)院。完成學(xué)業(yè)后他返回祖國(guó)并于河內(nèi)的印度支那美術(shù)高等學(xué)校任教,其創(chuàng)作風(fēng)格與藝術(shù)思維啟發(fā)了無數(shù)新一代的越南畫家。

黎譜(1907-2001)

黎譜(1907-2001)

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)