中貿圣佳2021春季拍賣會

預展:5月18日-19日

拍賣:5月20日-21日

北京國際飯店會議中心

(北京市東城區建國門內大街9號)

這批瓷器原屬香港一位地產界資深藏家。她從上世紀50年代開始搜購中國陶瓷器,藏品曾漂洋過海運送至新加坡,數年後又將所有瓷器運回香港倉庫存儲至今,從未動過。

當我們的征集人員在港打開陳舊的紙箱,剝開層層的老包裝紙,一件件塵封多年略帶灰塵的瓷器躍然而出,其品相如新,保存狀況非常之好,真可謂老器如新,非常之難得,正是當下收藏所追求的“真、精、新”之最高境界。

整批瓷器中珠山八友帶紀年款的其創作年代均為己卯、庚辰兩年,由此推斷其當時可能為同一人定制,或許是國民黨某一權貴,或許是某一地方政要新貴人士,亦或是某一文人雅士,然時光苒苒,歲月經年,今天我們已經無法知曉80年前那段塵封的往事了……

如今面對這批藏品,彷佛面對80多年前的時光,大師們在陶瓷上的一筆一畫,一點一染,每個痕跡,每個筆觸都引發我們認知陶瓷繪畫的偉大,可以說筆墨力量能夠穿越時空,讓我們由衷的感嘆收藏的因緣,藝術的魅力!

本場拍品LOT2713-2716與中貿圣佳2019秋拍LOT0653王步粉彩獨臥吟秋詩人物瓶由香港同一藏家提供。

附:拍攝于上世紀70年代老照片

Lot2713

1940年 徐仲南 粉彩竹石圖筆筒

題識:虛心友石。庚辰六月徐仲南寫于珠山。

鈐印:徐

H:15.4cm D:5cm

RMB:100,000-150,000

來源: Lot2713-2716 源自香港同一藏家

筆筒是中國古代除筆、墨、紙、硯以外最重要的文房用具,一直是文人書案上的必備之物。自古以來,筆筒因其較高的文化品位和藝術個性,受到文人墨客的青睞。如今,精美的古代筆筒早已成為收藏市場上一道獨特的靚麗風景。

明代文人朱彝尊曾作《筆筒銘》,云:“筆之在案,或側或頗,猶人之無儀,筒以束之,如客得家,閑彼放心,歸于無邪。”

在中國美術史上,歷來講究以物寓意,竹因志向高潔,一直是文人雅士丹青筆墨爭相描繪的題材。歷數各代畫竹名家,從唐伯虎、柯九思、高克恭、王蒙、倪瓚、王紱、夏昶、徐渭、石濤,到揚州八怪、戴熙、吳昌碩等,都是樹一代畫竹新風的大師。至民國時期,徐仲南以超強的天賦加上筆耕不輟的努力,不但山水、人物俱佳,尤以畫竹聲名顯赫。徐氏畫竹能以最大的努力浸潤傳統,進而掌握駕馭傳統,同時又在作品上賦予新時代的氣息。

此筆筒平口,口底相若,直壁圈足,亭亭玉立,形體雋秀,典雅可人。通體施白釉,釉色瑩潤無匹,潤白如玉。拍品作于1940年,為徐氏畫竹巔峰期作品。但見清風之中,新、老、前、后,潑墨有濃有淡,層次清楚,既互相交叉,又各自獨立,深得中國畫畫理中“亂而不亂,齊而不齊”之形式美。竹子似在隨風搖曳,如此傾斜而構成的韻律和節奏美,顯然深得戴熙之道,極富立體感。“寧可食無肉,不可居無竹”,徐氏畫竹。似信手拈來,實則凸顯其不畏逆境的文人秉性。

徐仲南(1872-1953),名陔,字仲南,號竹里老人,齋名棲碧山館,江西南昌人,珠山八友之一,尤擅竹石。少時瓷店學徒,畢生從事陶瓷繪畫,所學甚廣,博采眾長。其人物山水花鳥草蟲無所不精。早年攻人物畫作,與王琦同路,有黃慎遺風;繼之改習山水,博歷代名家之長,多顯米氏云山;晚年又偏重于竹石虬松,得戴熙、文同之神韻,自成一格。1928年,徐氏加入由王琦發起的月圓會,系珠山八友中最長者。

Lot2714

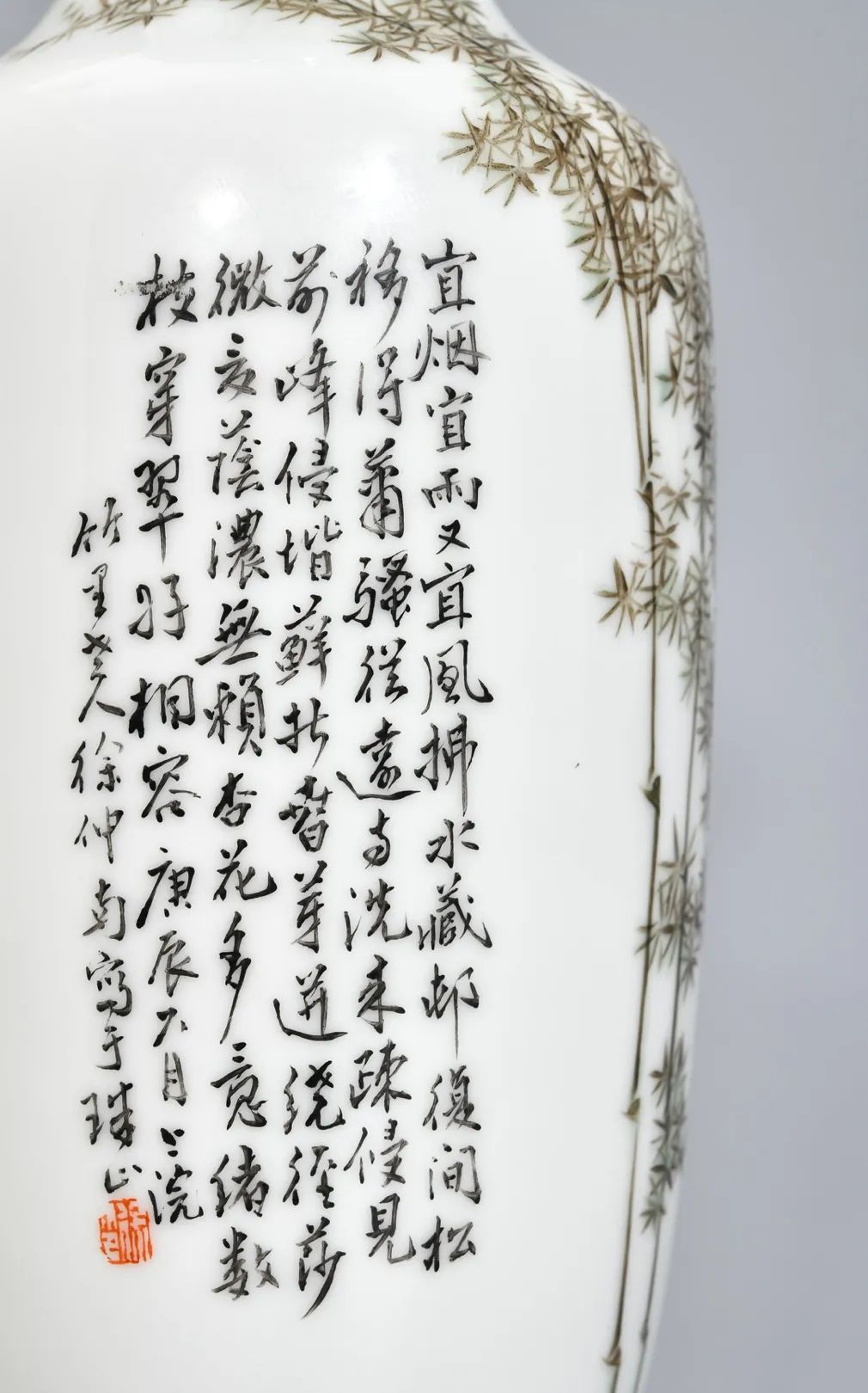

1940年 徐仲南 粉彩竹石圖瓶

題識:宜煙宜雨又宜風,拂水藏邨復間松。移得蕭騷從遠寺,洗來疏侵見前峰。侵階蘚拆春芽迸,繞徑莎微夏蔭濃。無賴杏花多意緒,數枝穿翠好相容。庚辰六月上浣竹里老人徐仲南寫于珠山。

鈐印:徐印

H:24cm

RMB:200,000-300,000

來源: Lot2713-2716 源自香港同一藏家

作品構圖舒展,秀石以雨點皴法表現,墨色皴染,敷以石青,逸氣縱橫,極富質感。秀竹傾斜而出,一筆一筆揮寫而成,竹葉風翻轉折,隨意揮灑,無呆板之弊,爽直靈動,整個畫面撲面而來,令人耳邊生竹葉婆娑颯颯之聲。造型取勢,象中蓄意,開合疏密,頗有講究。竹子的描繪用筆蕭疏俊逸,秀石皴染簡約明了。徐仲南筆下的秀竹有如美女臨風,卓越多姿。清冷的色調,概括的筆法,配以遒勁的書法,氣韻生動,有著濃郁的中國文人畫之意。

Lot2715

1940年 田鶴仙 粉彩梅花圖瓶

題識:卻步凌風跡已陳,水曹詩句尚清新。如今不獨揚州種,江北江南總是春。庚辰仲夏荒園老梅田鶴仙寫于珠山古石齋。

鈐印:鶴仙

底款:古石

H:25cm

RMB:200,000-300,000

來源: Lot2713-2716 源自香港同一藏家

梅花自古代表著中國文人冰清玉潔的高尚品格,和超然物外的獨立人格,象征著中國文人墨客的錚錚鐵骨。田鶴仙品格孤獨高潔,一生愛梅畫梅,以梅花自喻。早期作朱砂梅,后多作粉彩梅。“野橋古梅獨臥寒屋角,疏影橫斜暗上書窗敲”,田鶴仙浙江紹興人士,與元代煮石山農王冕同鄉,田氏畫梅深得王冕精髓。此作寒梅枝干及花萼參以金石、楷書筆法,枝干曲折走向,梅花團團簇簇,筆墨拙樸,意趣清雅,古意盎然。畫面布局疏而不散,配以遒勁詩文,清新朗逸。堪稱“逸筆草草,寫胸中之逸氣耳”。觀之如寒梅吐芳,清新怡人。

田鶴仙(1894-1952),名青,原名田世青,字鶴仙,號梅華主人、荒園老梅。民國初年曾任景德鎮稅務局職員,后任江西省瓷業公司夜校教員,后來才加入繪瓷行列。先攻山水,后改畫梅花。其繪畫藝術,以梅花獨步畫壇。田氏畫梅,承元代大家王冕之法,其枝桿似斷非斷,用筆節節相連,枝干扭曲處似有似無,獨創梅花弄影技法,珠山八友王大凡贊其“山水清渾成一格,梅花作出更無雙”。鄧白先生在《中國現代美術全集》總論中專門提到了田氏所繪梅花“技巧熟練,格調高雅,具有濃厚的民族藝術特色”。

Lot2716

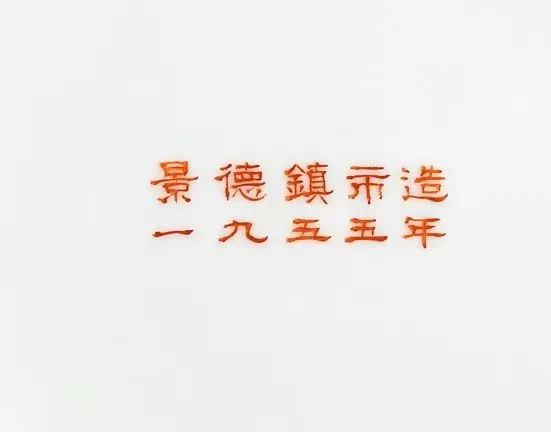

1955年 龔耀庭 粉彩向荒山進軍大瓶

底款:景德鎮市造一九五五年

H:55.5cm

RMB:200,000-300,000

來源: Lot2713-2716 源自香港同一藏家

新中國成立后,百廢待興,為了支持祖國建設,礦業勘探工作在國家的號召下如火如荼地進行。1955年由中央新聞紀錄電影制片廠出品彩色紀錄片《深山探寶》,該片由王迪執導。影片集中地介紹了在在西北祁連山工作的六〇五普查隊和湖北黃石鐵山工作的四二九勘探隊的活動,記錄了他們艱辛而有意義的生活這些年輕人熱愛祖國,熱愛勘探工作,勝利地完成了國家交給的光榮而又艱苦的任務。

景德鎮陶瓷研究所基于祁連山勘探的大背景,以陶瓷為載體謳歌探險獻身精神,再現了崢嶸時代的火熱激情。祁連山,巍峨聳立,山山峰峰連綿不斷,望不見邊。可是礦在哪里呢?勘探隊員們穿過水洼草地,順著破碎的巖石地帶,爬上一座又一座高峰,插上地質小紅旗。只見懸崖峭壁下是滾滾急流,隊員們步步都要萬分小心留意。祁連山常年風雪怒吼,積雪覆蓋山頂,英雄的勘探隊員們秉承革命工作的熱情,在高山上努力堅持工作。

功夫不負有心人,他們的艱苦勞動,終于得到了結果,普查隊在祁連山上發現了含鉻、鎳、白金的礦體,人們稱之為“橄欖巖體”,找尋到了新的礦藏,在許多地方,普查隊大面積地發現了這種巖石。祁連山探寶的成功,極大地鼓舞了全國人民自力更生、建設新中國的士氣。千萬個青年兒女把自己的青春獻給祖國,他們是新時代最可愛的人,光榮屬于他們,歷史會記住這些可愛可敬的青年!

該作品微撇口、束頸、豐肩、鼓腹、圈足、釉面光亮。以赭色為基調,設色渾厚,筆法蒼勁有力,兼工代寫,真實地再現了祁連山勘探隊員風餐露宿,與大江大河為伍,爬山涉水,艱苦卓絕地工作情景,謳歌了新時代青年艱苦奮斗、自力更生的偉大精神。

風雷動,旌旗奮,是人寰!此作煌煌赫赫,時代氣息濃厚,浪漫磅礴,與李可染、陸儼少同時代巨作有異曲同工之妙!

龔耀庭(1910-1975),江西南昌人,10歲即在景德鎮學藝,精于山水,不論青綠、雪景等都能盡其所長,1959年由景德鎮市人民政府授予“陶瓷美術家”稱號。

參照:中國陶瓷館藏品

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號