歷代“牛”畫

日期:2021-04-21 16:51:03 來源:中貿圣佳

拍賣

>歷代“牛”畫

文 / 鑫九

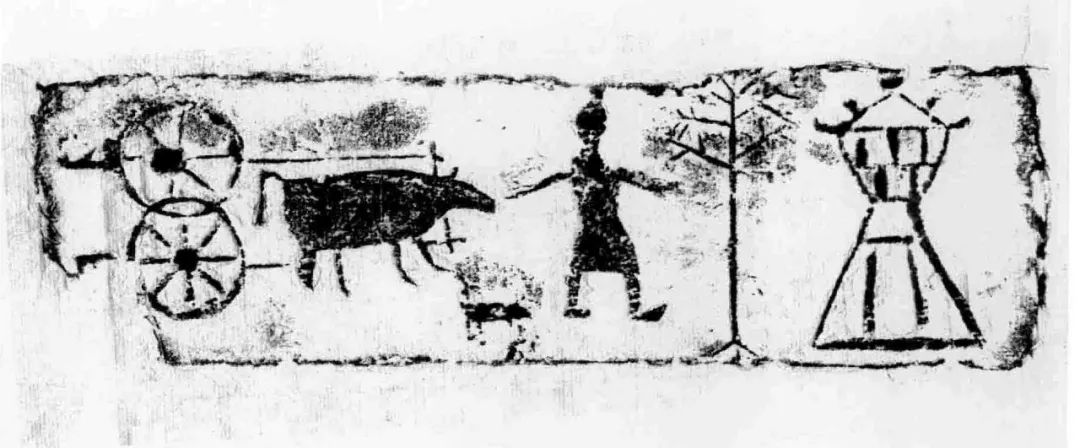

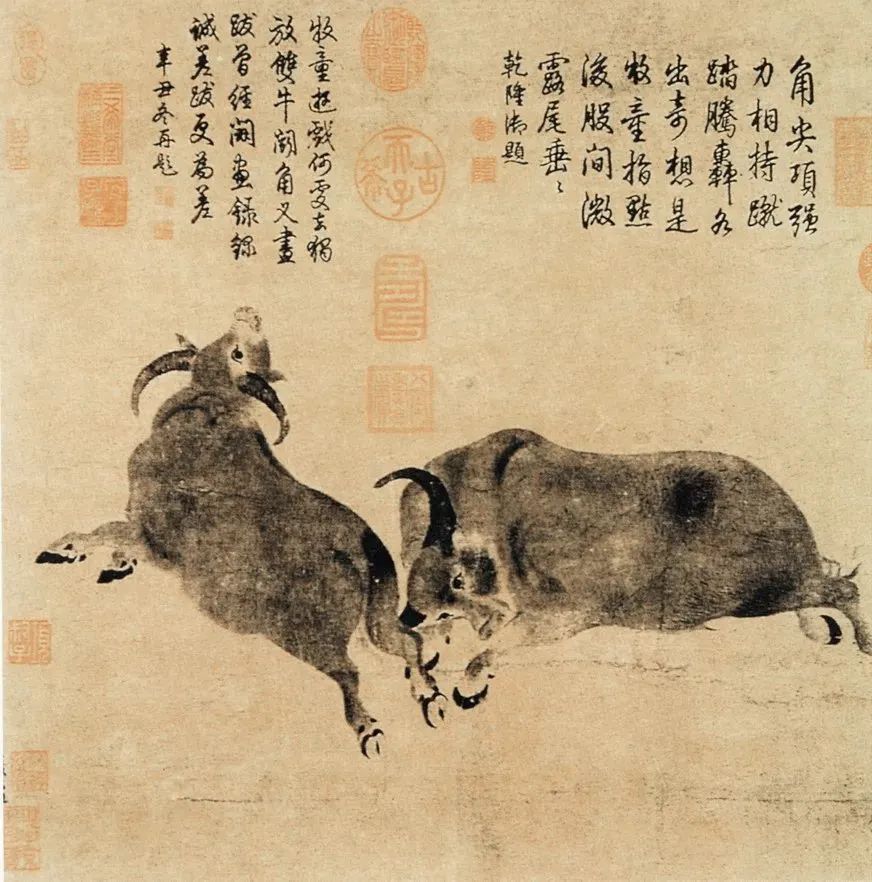

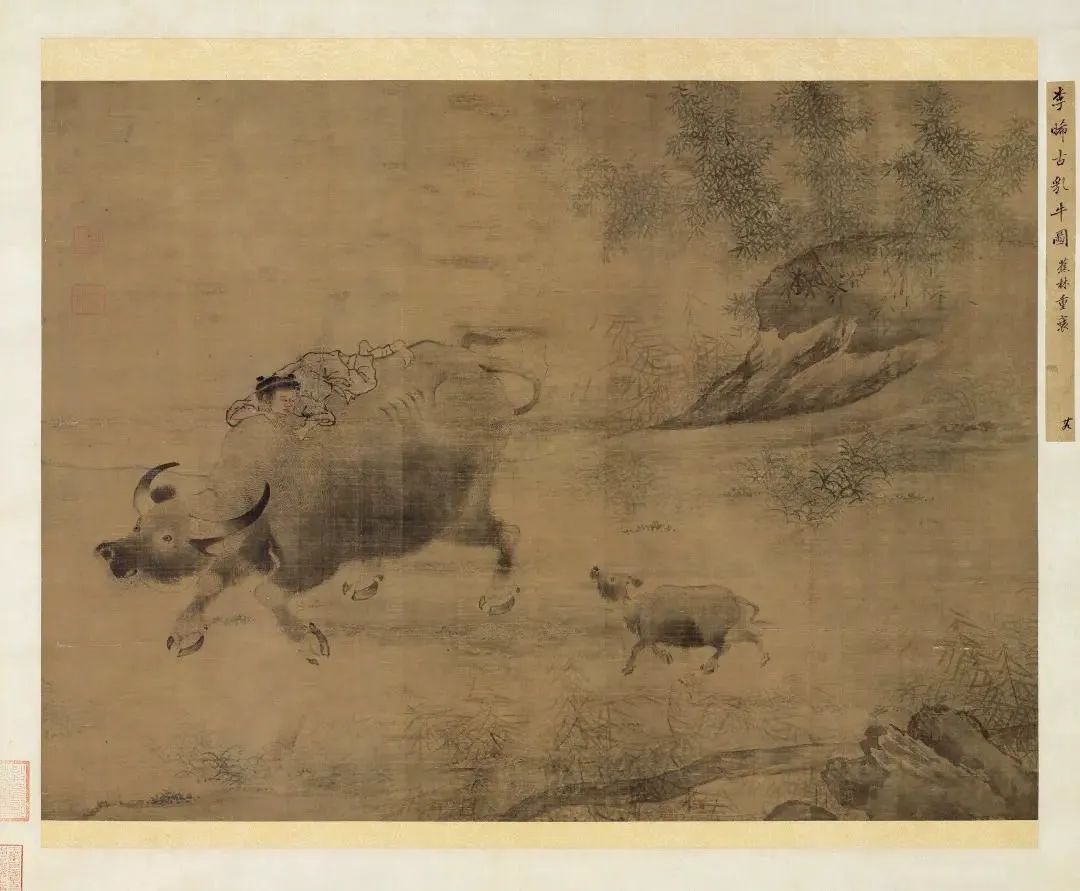

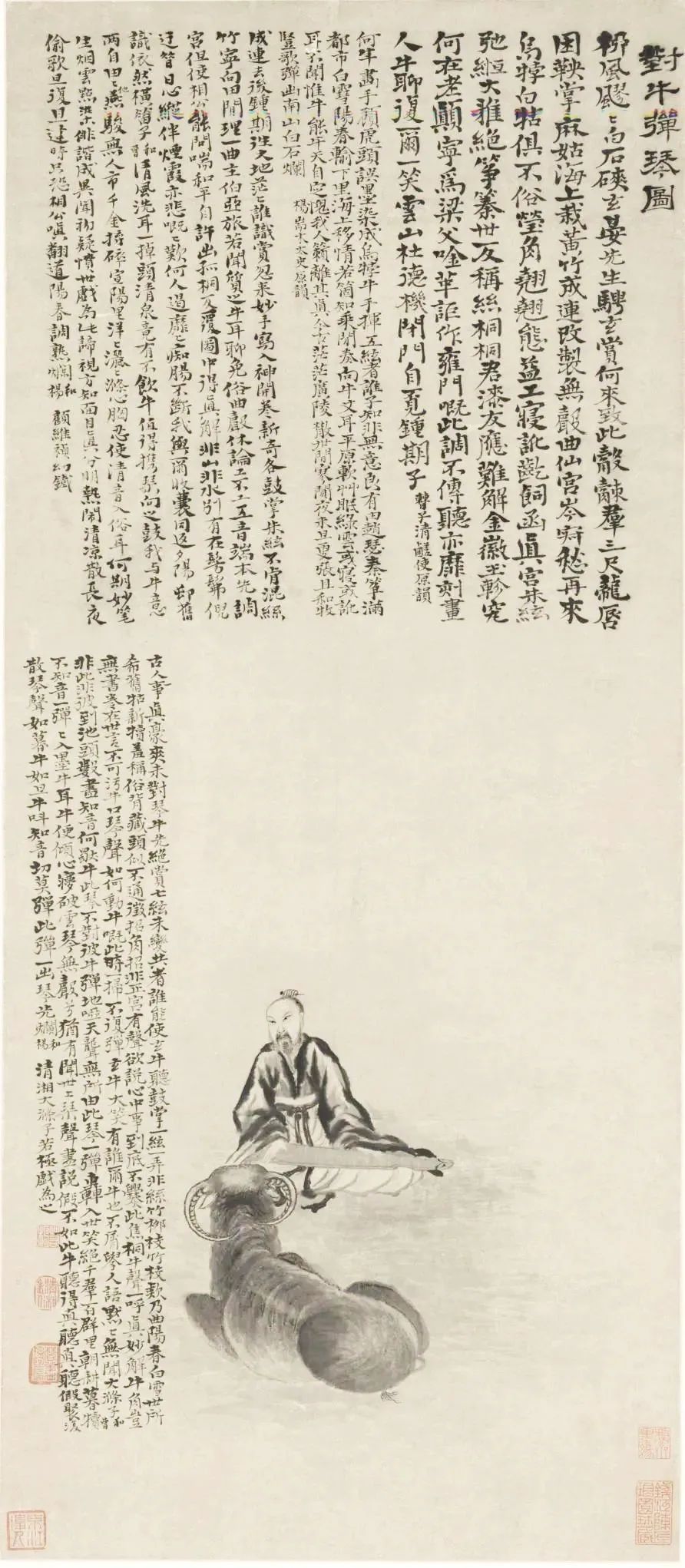

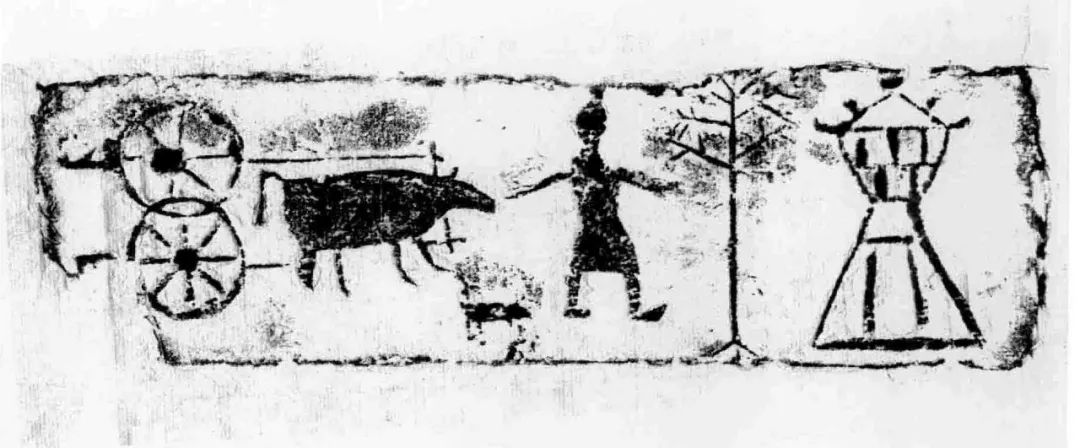

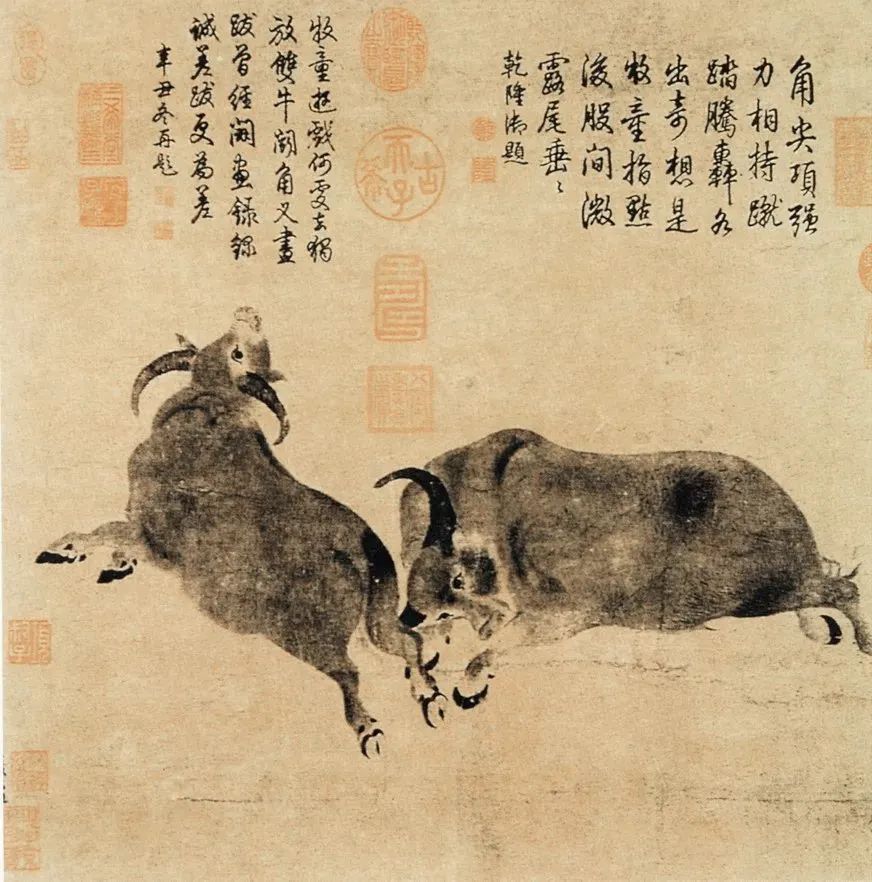

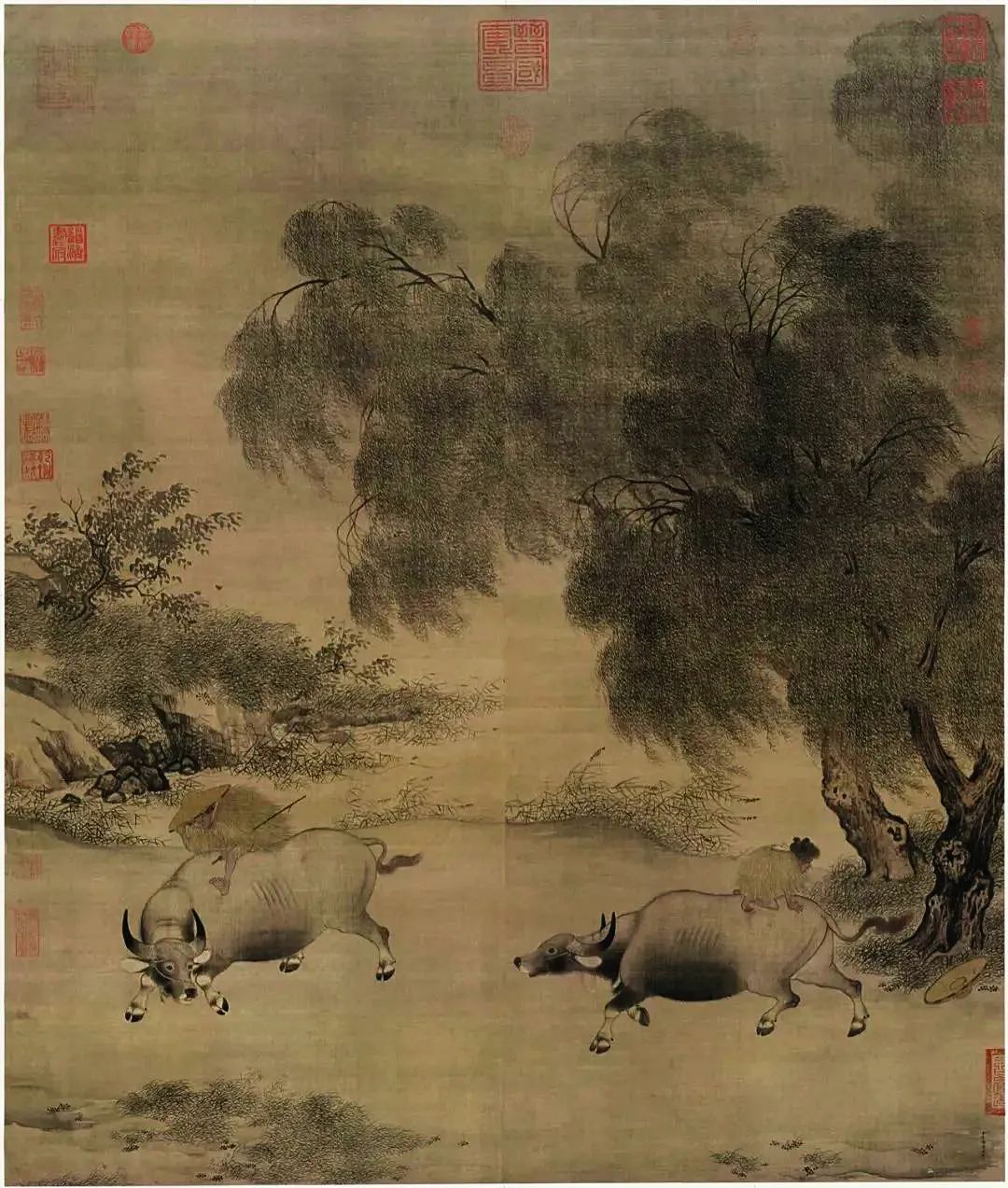

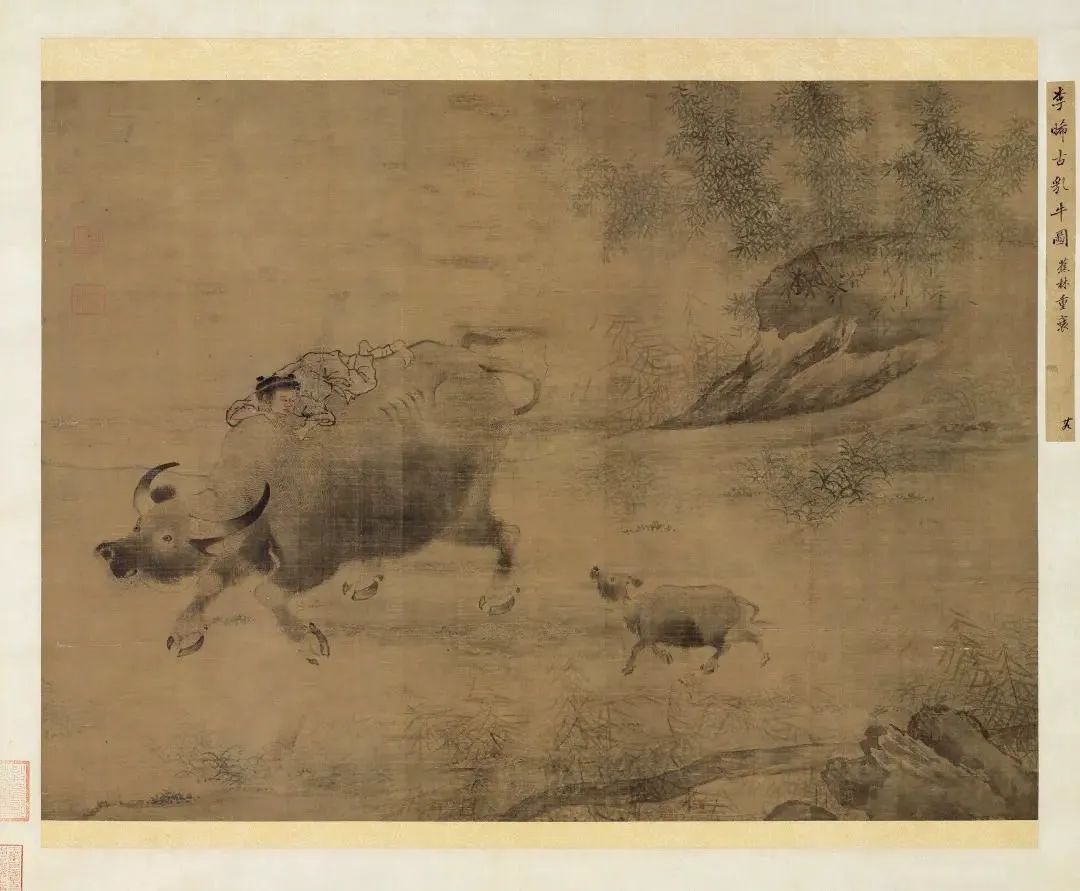

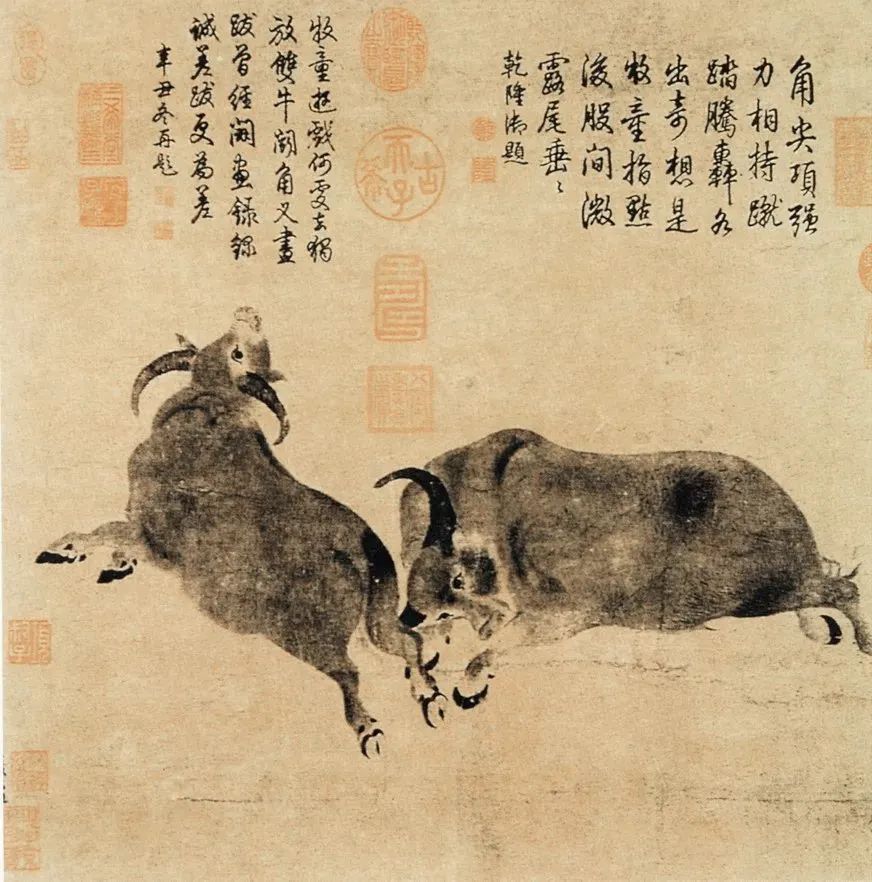

牛的形象最早出現在新石器時期原始洞窟壁與山崖巖壁上, 牛作為審美對象在藝術表現中初見雛形。進入農耕文明,以“牛耕” 為主體的古代農業中,牛在生產中起到的重要作用,一直隱含著人們對牛形象的審美取向,在繪畫史上逐步形成了一條隱約而又十分深厚的圖像系列。約自周代起,牛被賦予似于神性的圖騰特質, 在出土的大量青銅器、玉器、用具等實用物中,牛馬羊的裝飾圖案視為高等級的隨葬品。更多的圖像則以繪刻的形式出現在畫像石、畫像磚和墓室壁畫中,現存可考的漢畫像石、畫像磚上有牛車出行、牛架犁耕種、放牧等與牛同耕、和諧相處的生活場景。伴隨著古代社會文明的進程,魏晉南北朝時期,“牛”逐漸成為一種獨立的繪畫題材。有關畫牛的最早記載始于魏晉,《歷代名畫記》引東晉葛洪《西京雜記》中“陳敞、劉白、龔寬并工牛馬。”畫作記有史道碩的《牛圖》、戴逵的《三牛圖》、謝稚《三牛圖》 等。南朝劉孝威《辟厭青牛畫贊》中有曹不興、徐邈二人合畫辟厭青牛“曹興拂彩, 徐邈成圖”。元初時期的《書畫目錄》中有顧愷之繪《青牛道士圖》的記載。六朝梁武帝時陶弘景的《二牛圖》賦予了歸園隱逸的寄寓。至唐宋,以牛入畫成為風尚,畫牛名家輩出,唐人韓滉最著,《唐朝名畫錄》記載,韓滉畫牛“惟晉公于此工之,能絕其妙”。《歷代名畫記》中述其“牛羊最佳”,《宣和畫譜》中稱“落筆出色”,并著錄韓滉作品有 11 件。韓滉《五牛圖》現藏于故宮博物院,作品白麻紙,縱 20.8 厘米,橫 139.8 厘米,橫卷繪有神態各異的五頭牛,是現存最古的紙本中國畫,也是韓滉唯一傳世孤品。拖尾的后紙上有趙孟頫、孔克標、元汴、弘歷、 金農等自元”及明至清十四家題記,趙孟頫譽“五牛神氣磊落,稀世名筆也。乾隆在畫中題詩,“一牛絡首四牛間,弘景高情想象間;舐龁詎唯夸曲肖,要因問喘識民艱”。史稱"韓馬戴牛"的戴嵩為韓滉后學,滉鎮守浙西時,嵩為巡官,畫牛堪與韓滉相媲,《歷代名畫記》中記載“唯善水牛而己”,《宣和畫譜》中稱“世之所傳畫牛者,嵩為獨當”。朱景玄評之“嘗畫山澤水牛之狀,窮其野性筋骨之妙”。對后世影響與畫馬的韓干并舉。《宣和畫譜》記載戴嵩畫牛作品三十八幅,有《牧牛圖》《斗牛圖》《水牛圖》《乳牛圖》等,存世作品《斗牛圖》,現藏于臺北故宮博物院,水墨絹本,繪兩牛相斗,水墨暈染,線條省凈,造自然之性,構圖別致,畫面風趣新穎,二牛生動傳神盡顯筆端。戴嵩之弟戴嶧,《宣和畫譜》記其畫牛學戴嵩,“喜作奔逸之狀”,有《逸牛圖》傳世,現藏于臺北故宮博物院。另有張符,述其畫牛“頗工筆法,有得于韓滉,亦韓之派也。” 史料記載這一時期善畫牛者還有李湛然、董崿、韋無忝、韋偃、薛稷、元俊、裴遼、等。唐人繪牛畫面多無背景,牛的形態通常有豐胰壯碩之美,體現出唐人的英武精神,也代表了時代的氣象。 宋元時期,牛題材的繪畫達到了新的高度。《宣和畫譜》中有“乾象天,天行健, 故為馬。坤象地,地任重而順,故為牛”。南宋 《農書》中云:“農者,天下之大本,衣食財用之所從出,非牛無以成其事”。乾坤卦象是對宇宙中一切物象的囊括,符合人們本源的天地觀念,牛與自然、牛與人產生了緊密的聯系。 牛的形象與詩意的文人基調深度融合,在這個時期,田園牧牛題材的繪畫,無論是作品數量還是藝術水準都達到鼎盛,在繪畫史上無可比擬。北宋畫者有朱羲、朱瑩、甄慧、王凝、祁序、丘士元、錢仁熙等人,南宋畫者有閻仲、閻次平、周純、李澄、李祐之、王藻等人,其中不乏山水大家董源、許道寧、李唐。《宣和畫譜》中記祁序稱“或謂有戴嵩遺風”,《圖畫見聞志》中記丘士元“工畫水牛”, 《圖繪寶鑒》中記錢仁熙畫牛“多寫于執扇上,人爭傳之”。《清河書畫舫》中記李唐“尤工畫牛,得戴嵩遺法”。現有祁序《江山放牧圖卷》(故宮藏), 李唐《乳牛圖》(臺北故宮藏),《秋林放犢圖》(故宮藏),閻次平《四季牧牛圖》(南京博物院藏),李迪《風雨牧歸圖》(臺北故宮藏),夏珪《雪溪放牧圖》(故宮藏),有佚名畫者牧牛圖等作品傳世。史載元代畫牛者,有杜本、 毛倫。現存傳世作品《柳蔭牧歸圖》為元人面貌,畫者不可考。宋元的牛題材繪畫與唐代不同,畫面內容更加豐富,意象更濃,牛在構圖上的主體地位逐漸削弱,即“道中之言”在田園風景中成為點睛的畫面元素。技法也從唐代以線條為主的勾畫方式伴隨文人畫的興起和發展繼而有了以水墨為主的渲染。這時期的畫面追求自然恬淡、含蓄靜謐的審美意趣,同時巧融院體畫中的精微細致與文人畫抒情的精神為一體,營造出靜雅、平淡閑適、富有詩意的宋元時期特有的美學意蘊。

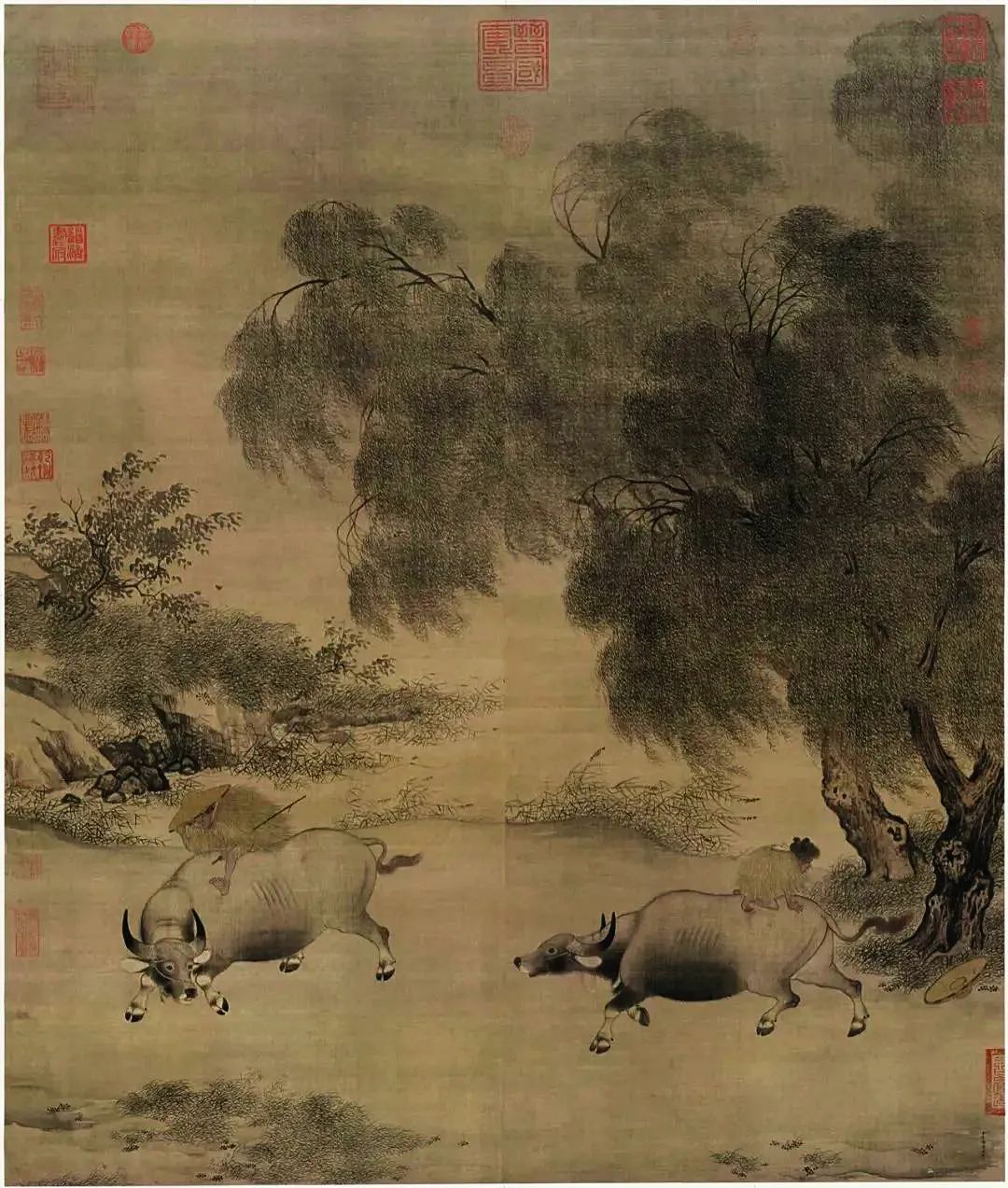

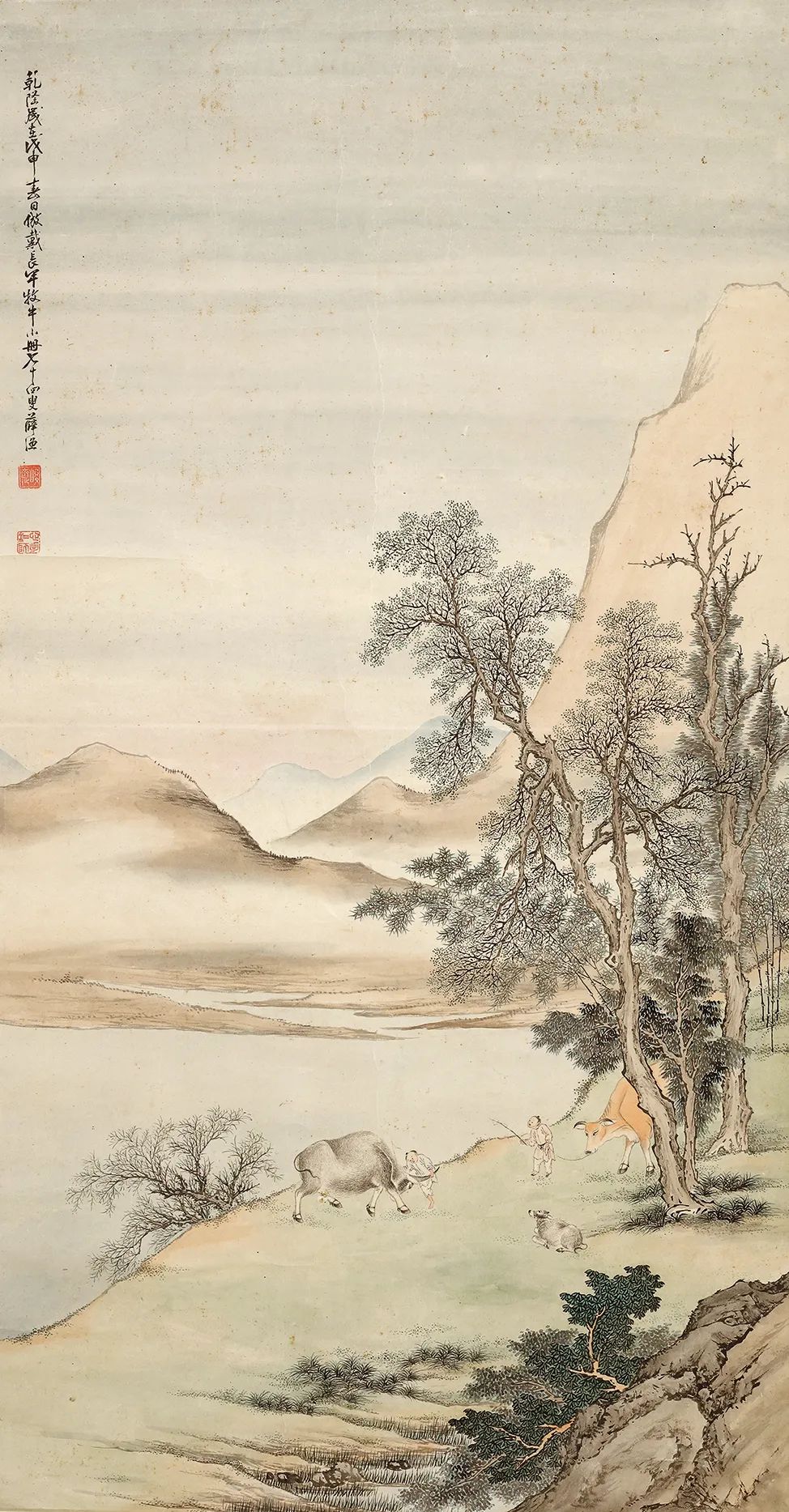

宋元時期,牛題材的繪畫達到了新的高度。《宣和畫譜》中有“乾象天,天行健, 故為馬。坤象地,地任重而順,故為牛”。南宋 《農書》中云:“農者,天下之大本,衣食財用之所從出,非牛無以成其事”。乾坤卦象是對宇宙中一切物象的囊括,符合人們本源的天地觀念,牛與自然、牛與人產生了緊密的聯系。 牛的形象與詩意的文人基調深度融合,在這個時期,田園牧牛題材的繪畫,無論是作品數量還是藝術水準都達到鼎盛,在繪畫史上無可比擬。北宋畫者有朱羲、朱瑩、甄慧、王凝、祁序、丘士元、錢仁熙等人,南宋畫者有閻仲、閻次平、周純、李澄、李祐之、王藻等人,其中不乏山水大家董源、許道寧、李唐。《宣和畫譜》中記祁序稱“或謂有戴嵩遺風”,《圖畫見聞志》中記丘士元“工畫水牛”, 《圖繪寶鑒》中記錢仁熙畫牛“多寫于執扇上,人爭傳之”。《清河書畫舫》中記李唐“尤工畫牛,得戴嵩遺法”。現有祁序《江山放牧圖卷》(故宮藏), 李唐《乳牛圖》(臺北故宮藏),《秋林放犢圖》(故宮藏),閻次平《四季牧牛圖》(南京博物院藏),李迪《風雨牧歸圖》(臺北故宮藏),夏珪《雪溪放牧圖》(故宮藏),有佚名畫者牧牛圖等作品傳世。史載元代畫牛者,有杜本、 毛倫。現存傳世作品《柳蔭牧歸圖》為元人面貌,畫者不可考。宋元的牛題材繪畫與唐代不同,畫面內容更加豐富,意象更濃,牛在構圖上的主體地位逐漸削弱,即“道中之言”在田園風景中成為點睛的畫面元素。技法也從唐代以線條為主的勾畫方式伴隨文人畫的興起和發展繼而有了以水墨為主的渲染。這時期的畫面追求自然恬淡、含蓄靜謐的審美意趣,同時巧融院體畫中的精微細致與文人畫抒情的精神為一體,營造出靜雅、平淡閑適、富有詩意的宋元時期特有的美學意蘊。

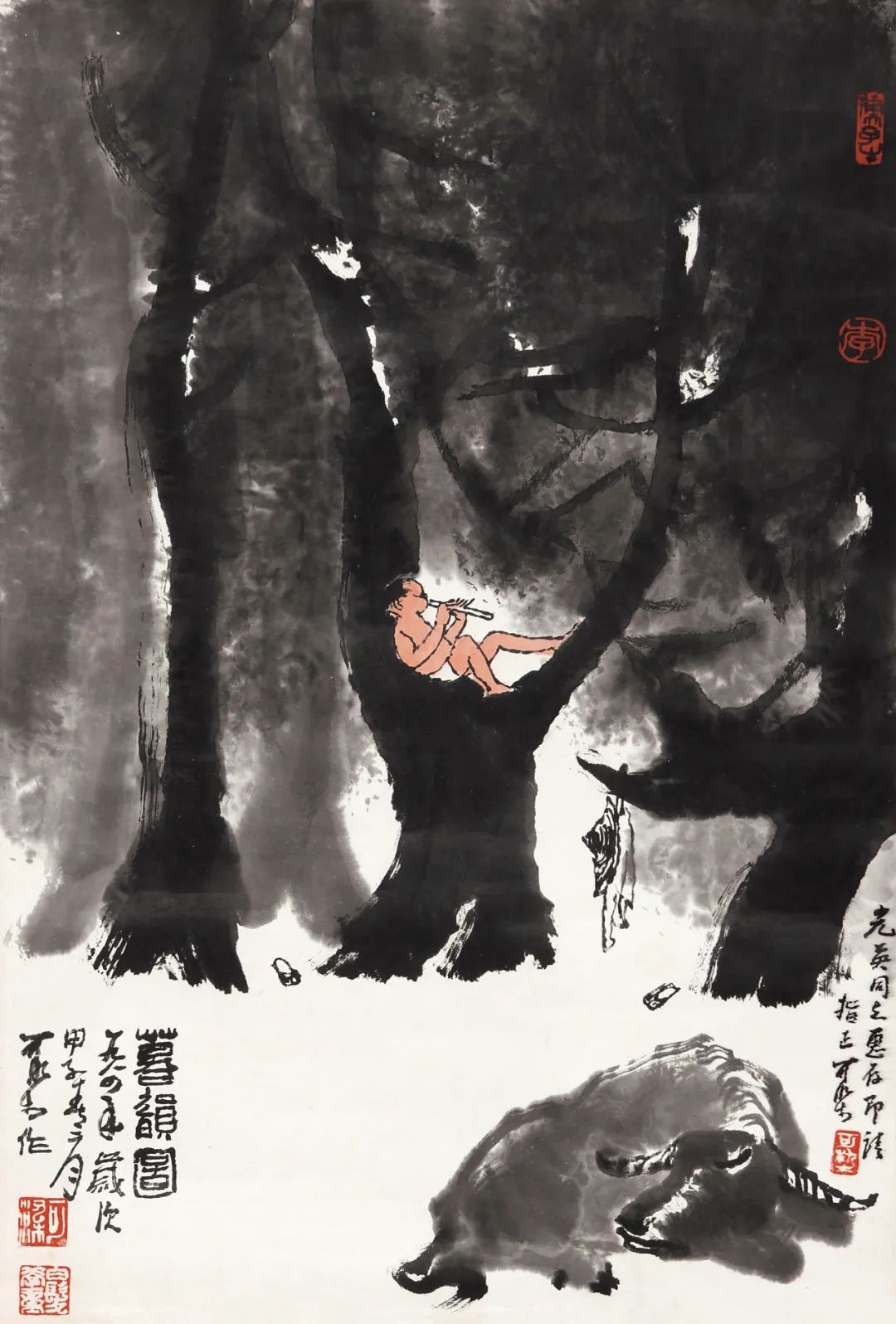

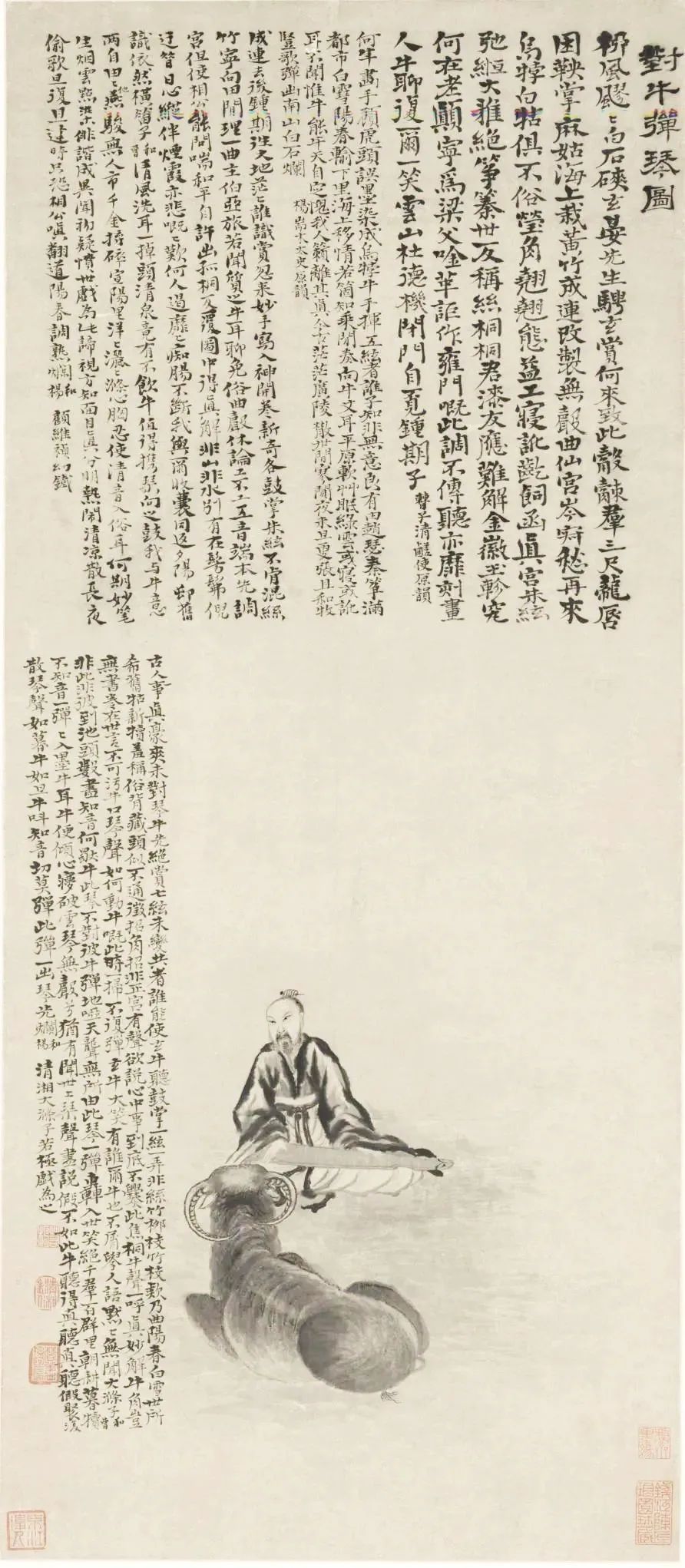

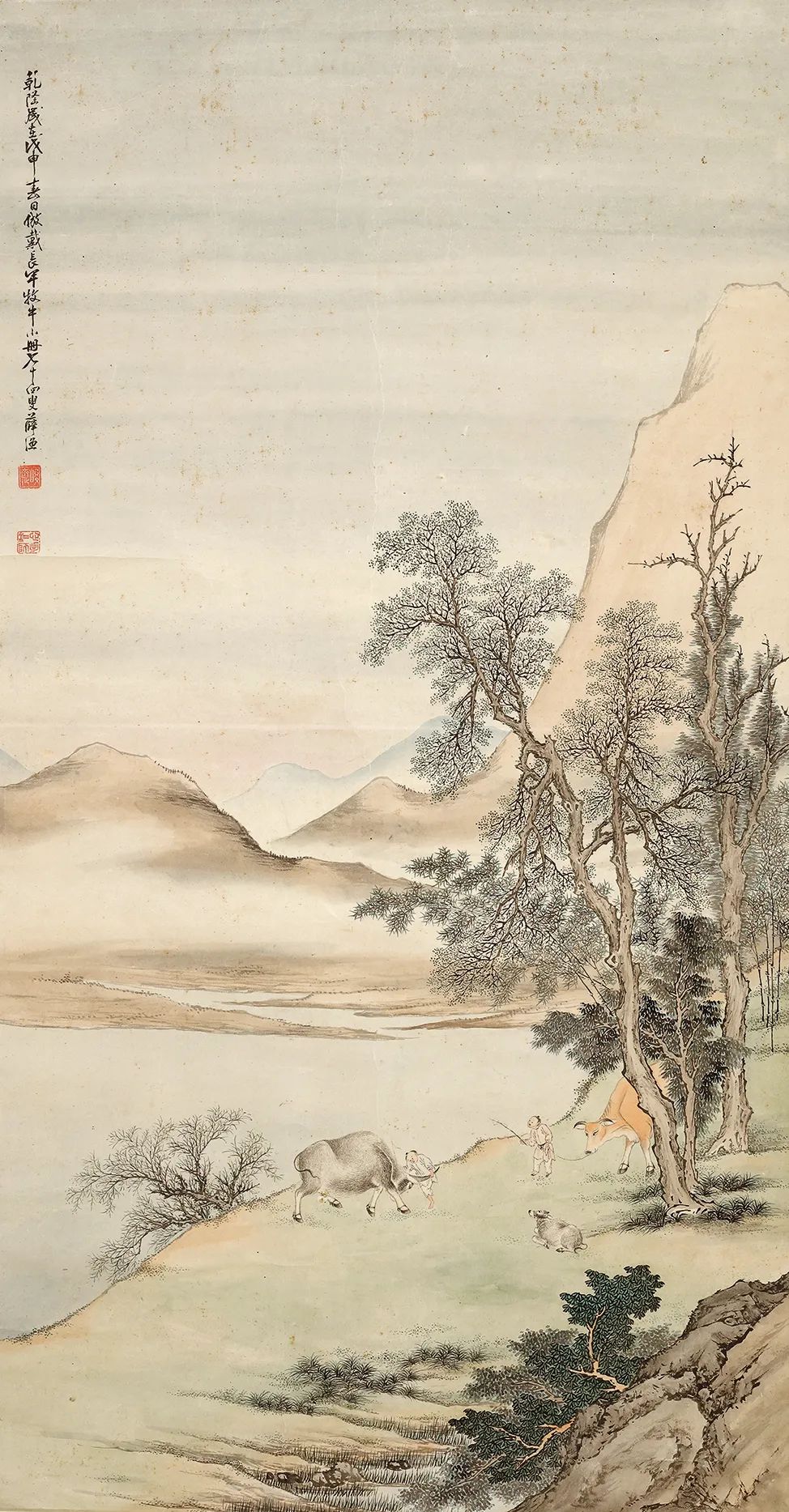

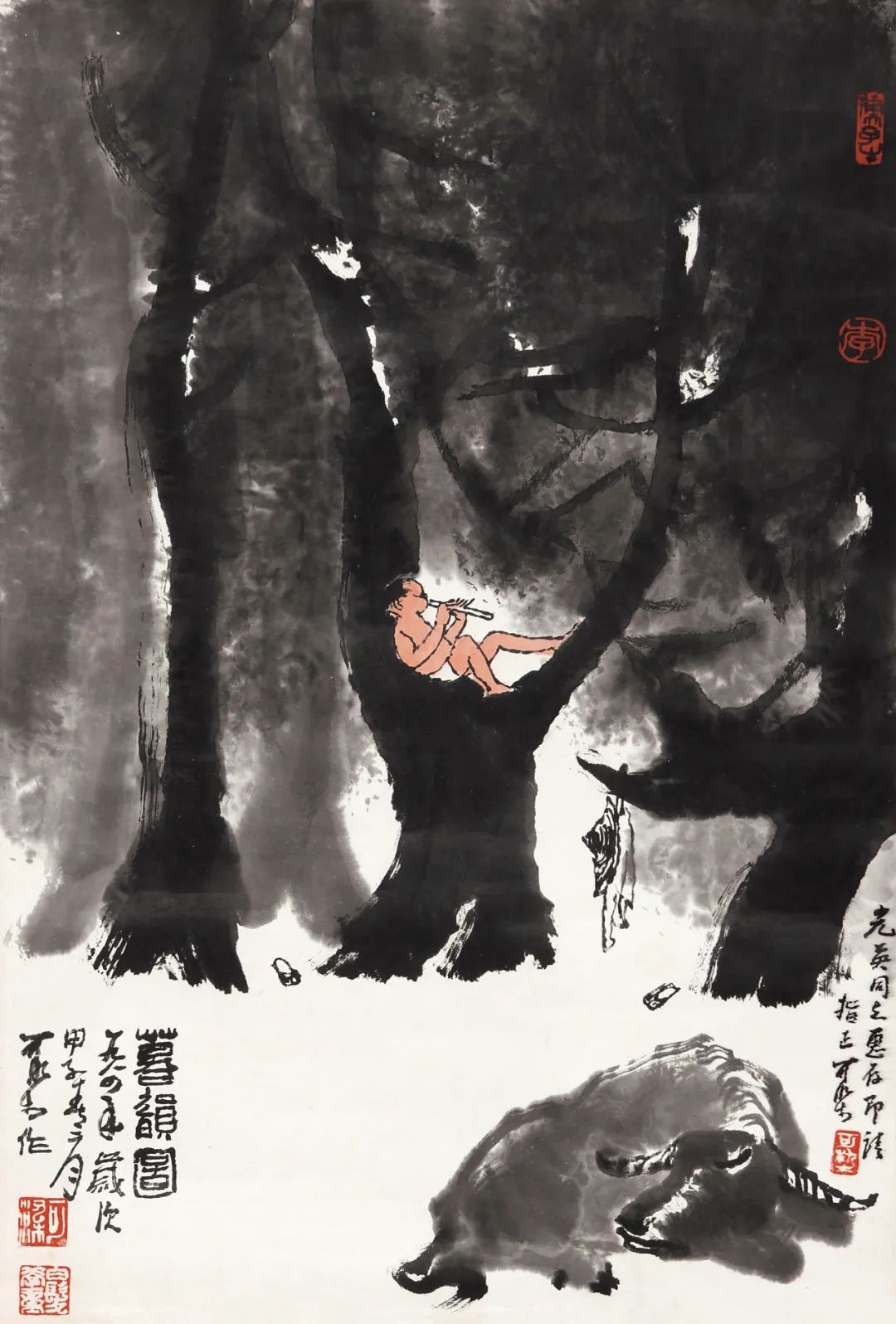

明清延續宋元以來牛題材的文人水墨形式,專事畫牛者寥寥。可考出的畫史《明畫錄》中記有許通“善畫牛,可與戴嵩頡頏”;《墨梅人名錄》中以畫牛得名的“牛和尚”釋妙琴;傳世作品有沈周《臥游圖之春牛圖》(故宮藏);張路《老子騎牛圖》(臺北故宮藏);郭詡《牛背橫笛圖》(上海博物院藏);陳洪綬《牧牛圖》(吳湖帆舊藏);焦秉貞《御制耕織圖》(故宮藏)。清代專事畫牛者,有陳景、楊晉、熊怡、朱澗南等人。《國朝畫征錄》中記陳景“善畫牛,人爭稱之”。清代王翚、楊晉、石濤、薛漁、蕭晨、冷枚、黃慎、華喦、羅聘、丁觀鵬、蘇六朋、 任頤等名家有繪牛題材的作品傳世。文人畫中,從大致風格看明清時期的畫家開始追尋“逸 筆草草,不求形似”的單純化表現。而院體畫中的以“牛耕”為主題的耕織圖隨著朝代發展,技法不斷演變,至清代宮廷畫師焦秉貞、冷枚等繪制《康熙御制耕織圖》中合并采用了西洋畫法。著錄:《中國古代書畫圖目》第八冊 P293,津 6-134。進入近現代,“牛”依然是一個傳統而常新的繪畫題材。齊白石、李可染皆善畫牛,師牛堂中的李可染水牛牧童深得田間原野之趣,傳世佳作良多,《李可染的世界 - 牧牛卷》收錄其作上百余件。同時代的胡也佛、陳少梅、徐悲鴻、潘天壽、傅抱石、 吳作人等畫家皆有涉筆。牛題材的意象歷經了從商周的神化表現到現代寫意直抒的發展歷程,是牛形象在藝術功能上的真實寫照。以牛寓情有倉箱可期的躬耕之意,有遁世歸隱之思,入仕進取之兆,有抒怡情田園之境,寒耕熱転的勞作之辛,也有修仙得道的牧童之愿。牛的形象貫穿著中華文明發展史,也沉淀了濃郁的東方文化情結。

凡注明 “卓克藝術網” 字樣的視頻、圖片或文字內容均屬于本網站專稿,如需轉載圖片請保留“卓克藝術網”水印,轉載文字內容請注明來源卓克藝術網,否則本網站將依據《信息網絡傳播權保護條例》維護網絡知識產權。

掃描二維碼

手機瀏覽本頁