預展:5月18日-19日

拍賣:5月20日-21日

北京國際飯店會議中心

(北京市東城區建國門內大街9號)

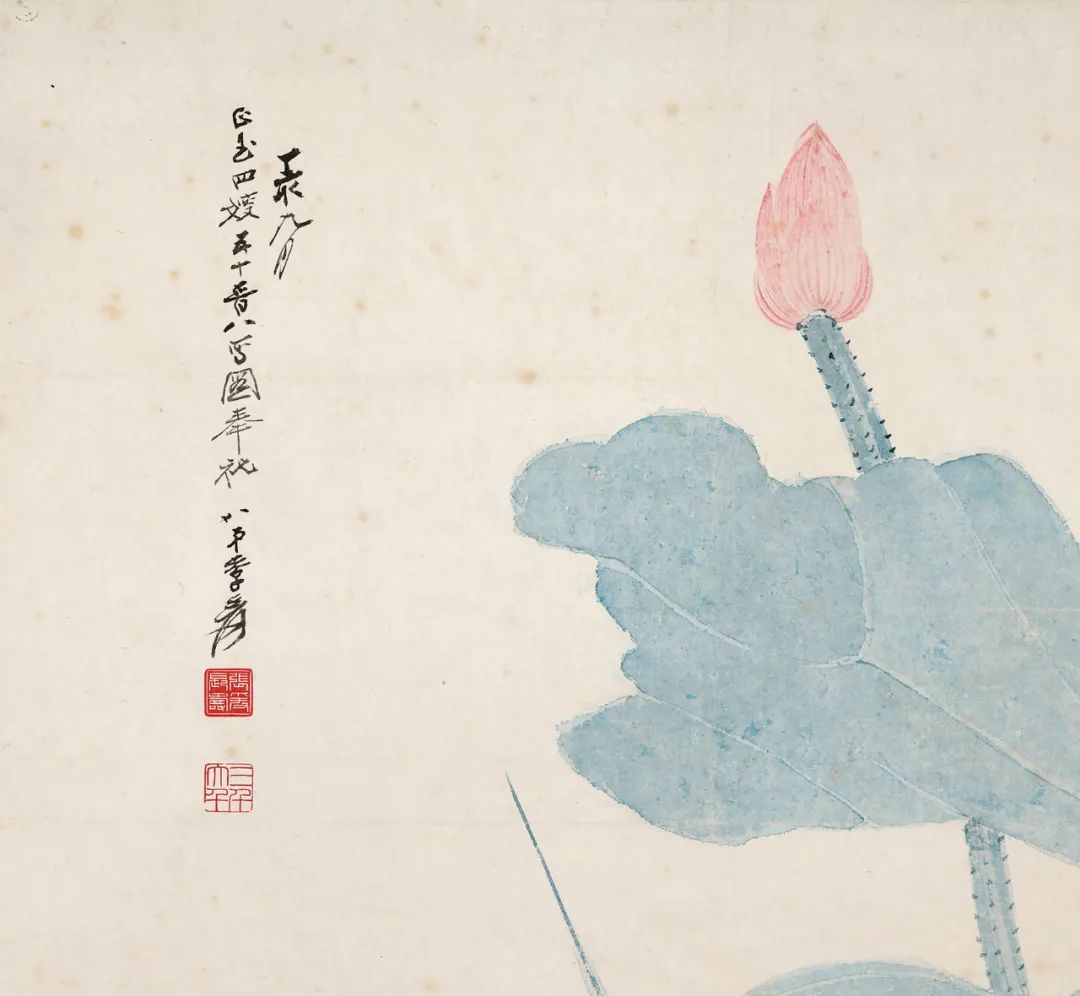

張大千(1899-1983) 初荷

張大千(1899-1983) 初荷

設色紙本 鏡心

124×56cm

題識: 丁亥(1947)九月,正玉四嫂五十晉八,寫圖奉祝,八弟季爰。

鈐印:張爰長壽(白)、三千大千(朱)、以介眉壽(朱)

鑒藏印:徐偉達鑒定印(朱)

出版:

1.《張大千書畫集》第七集,第33 頁,國立歷史博物館(臺北),1990 年。

2.《名畫經典·張大千荷花》第6 頁,四川美術出版社,1996 年。

3.《張大千精品集》第一集下卷,第316 頁,人民美術出版社,2011 年。

說明:

1、上款人“正玉”為張大千四哥張文修夫人

2、近代徐偉達遞藏

本幅上款人“正玉”為張大千四哥張文修夫人。張文修,原名張正學,又名揖,1884年生于四川內江。早年張文修在內江考取秀才,曾在資中張孟筠家教家塾,又受聘于重慶求精中學任教。后以醫道懸壺,享譽京津滬蜀等地,為蜀地四大名醫之一。抗日戰爭爆發以后,張文修在北平掛牌行醫,本著"不能救國,亦當救人"的思想,對當時流離失所的難民經常不收診金,免費治療,一時間名聲大噪。1946年抗戰勝利后,張文修舉家遷回內江,繼續為貧窮患者免費送醫送藥。新中國成立以后,更是籌建了內江中醫學校,并擔任校長,為內江培養了大批的醫藥人才。張大千與張文修(右),20世紀40年代攝于北平羅賢胡同

張大千 6 歲開始跟著哥哥、姐姐識字,在張大千的啟蒙教育中,他的秀才四哥張文修起著至關重要的作用。當時,張文修作為遠近聞名的知識分子,不僅精通古代漢語,也通曉音律繪畫藝術,更理解文化與藝術之間的深層互聯。作為大千先生的啟蒙老師,張文修曾對幼年大千講:中國畫講究書畫同源,注重文化功底與筆墨根基,目不識丁、胸無點墨充其量只能成個畫匠。四哥的這句話深深地影響了他,對中國畫的這種認識幾乎成了大千先生后來教育弟子的口頭禪。徐悲鴻說:“張大千的荷花,為國人臉上增色”。張大千愛荷,以“君子之風,其清穆如”喻荷,盛贊其高潔。從青年時代到晚年,始終未輟止過畫荷。并有印如“冷香飛上詩句”、“三十六陂秋色”。在繪畫技法上,他認為,“中國畫重在筆墨,而畫荷是用筆用墨的基本功。”張大千在畫荷花上專研,他筆下有朱荷、粉荷、黃荷、白荷、墨荷、金壁荷;風荷、晴荷、雨荷、秋荷;沒骨荷、工筆荷、寫意荷等,且不斷推出新意,形成了馳名中外的“大千荷”。《初荷》作于1947年,張大千在《四十年回顧展自序》中說道:“予乃效八大為墨荷”。他畫荷初學八大,年齡在二十一、二歲。二十多歲至三十多歲畫荷作品,可以看出臨摹過陳白陽、徐青藤、石濤、陳老蓮、新羅山人等,主要是取八大山人之“韻”,取石濤之“氣”,溶石濤,八大于一體。此幅作于40年代,可見吸收了北宋徐崇嗣清姘妍麗的特點,沒骨畫法出荷,用色來表現,發揮了荷花瀟灑脫俗的韻味,筆下的荷花更具物理、物情、物態,造型優美,葉大梗長,亭亭凈植,沉著而不浮。此幅又因為兄嫂賀壽所繪,贊美女子,柔枝出水,形態高潔,視則冰肌玉骨紅半點,聞則出水無瑕透水香。

對于氣韻問題,張大千說:“畫荷,最易也最難,易者是容易入手,難者是難得神韻。”

1947年,張大千對記者曾文甫說:“為了畫好荷花,我曾賃居北平頤和園多年,每天早中晚三次我都要去到荷花池畔,細心觀賞,并旁及他的龜、魚、蟲、鳥、雜草等物,還下苦工對荷花寫生,所以我能夠對荷花的各種生態,爛醉于心。這樣畫起荷花來,就能夠隨意揮毫,無不畢肖而成趣了。”1945年12月,張大千及其四哥張文修并大風堂門人何海霞、慕凌飛、胡霜庵、唐灝瀾等聚會頤和園。本幅鈐 “徐偉達鑒定印”,原藏家徐偉達曾為上海文物商店原經理,1962年進上海古玩市場(上海文物商店前身),學習歷代繪畫,書法作品的鑒定和征集,師從書畫鑒定家朱念慈先生和著名書畫鑒定家謝稚柳先生。在長期的實踐工作中,積累了豐富的書畫鑒定經驗和知識,1990年獲聘國家文物鑒定委員會委員。

凡注明 “卓克藝術網” 字樣的視頻、圖片或文字內容均屬于本網站專稿,如需轉載圖片請保留“卓克藝術網”水印,轉載文字內容請注明來源卓克藝術網,否則本網站將依據《信息網絡傳播權保護條例》維護網絡知識產權。

張大千(1899-1983) 初荷

張大千(1899-1983) 初荷

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號