偶然落筆便是竹譜

“興化鄭進士板橋,風流雅謔,極有書名,狂草亂古籀,一字一筆,兼眾妙之長。十年前予與先后游廣陵,相親相洽,若鷗鷺之在汀渚也。又善畫竹,雨梢風籜,不學而能。……君素性愛竹,近頗畫此,亦不學而能,恨橋板不見我也。”此句出自《金冬心先生畫竹題記》。金冬心與鄭板橋交誼頗深,“杯酒言歡,永朝永夕”。金農說二人“相親相洽,若鷗鷺之在汀渚”,鄭板橋說“杭州只有金農好”。二位不僅有共同的人生觀、藝術觀,個性脾氣亦極為相投,常常相邀出入秦樓楚館酣飲。

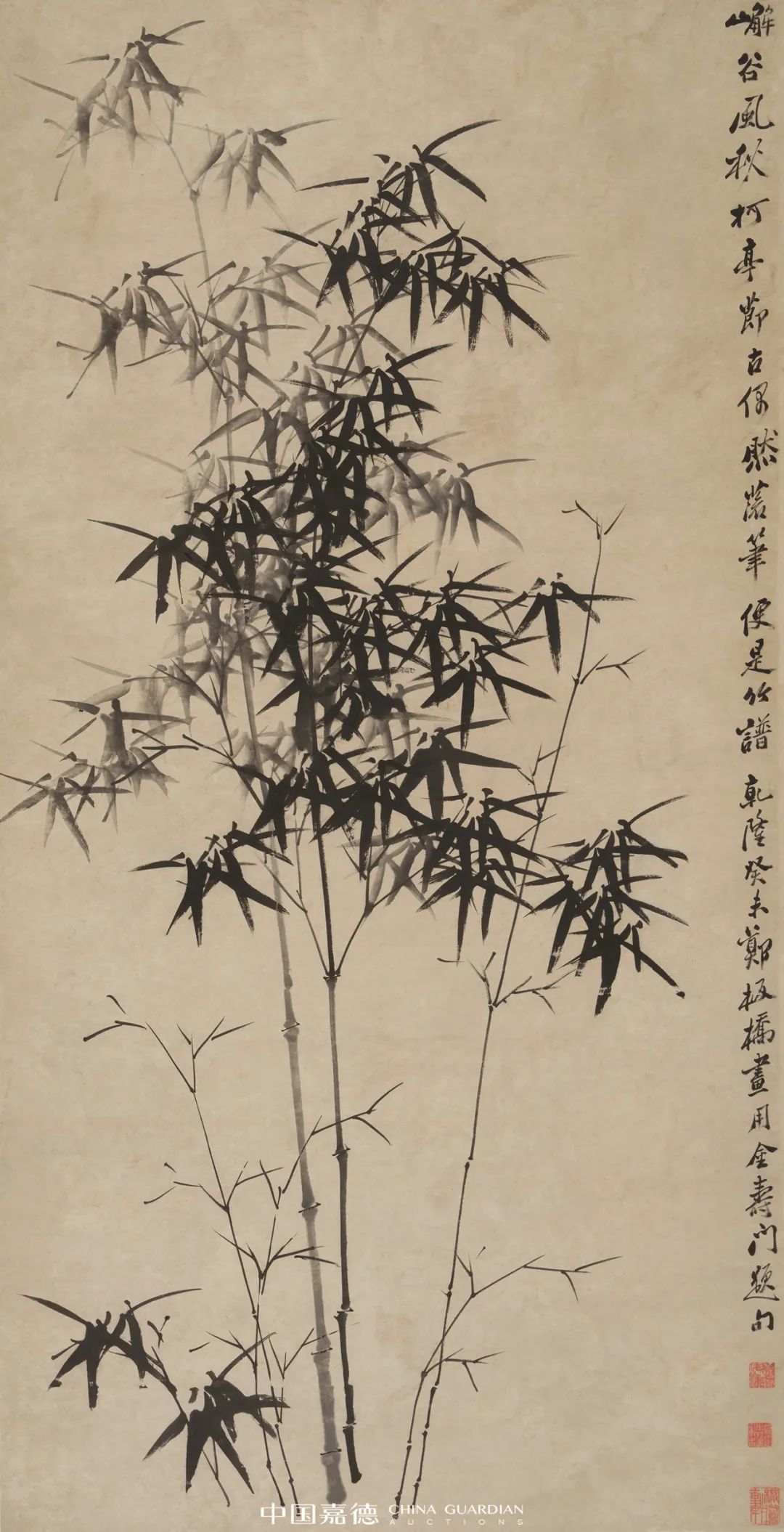

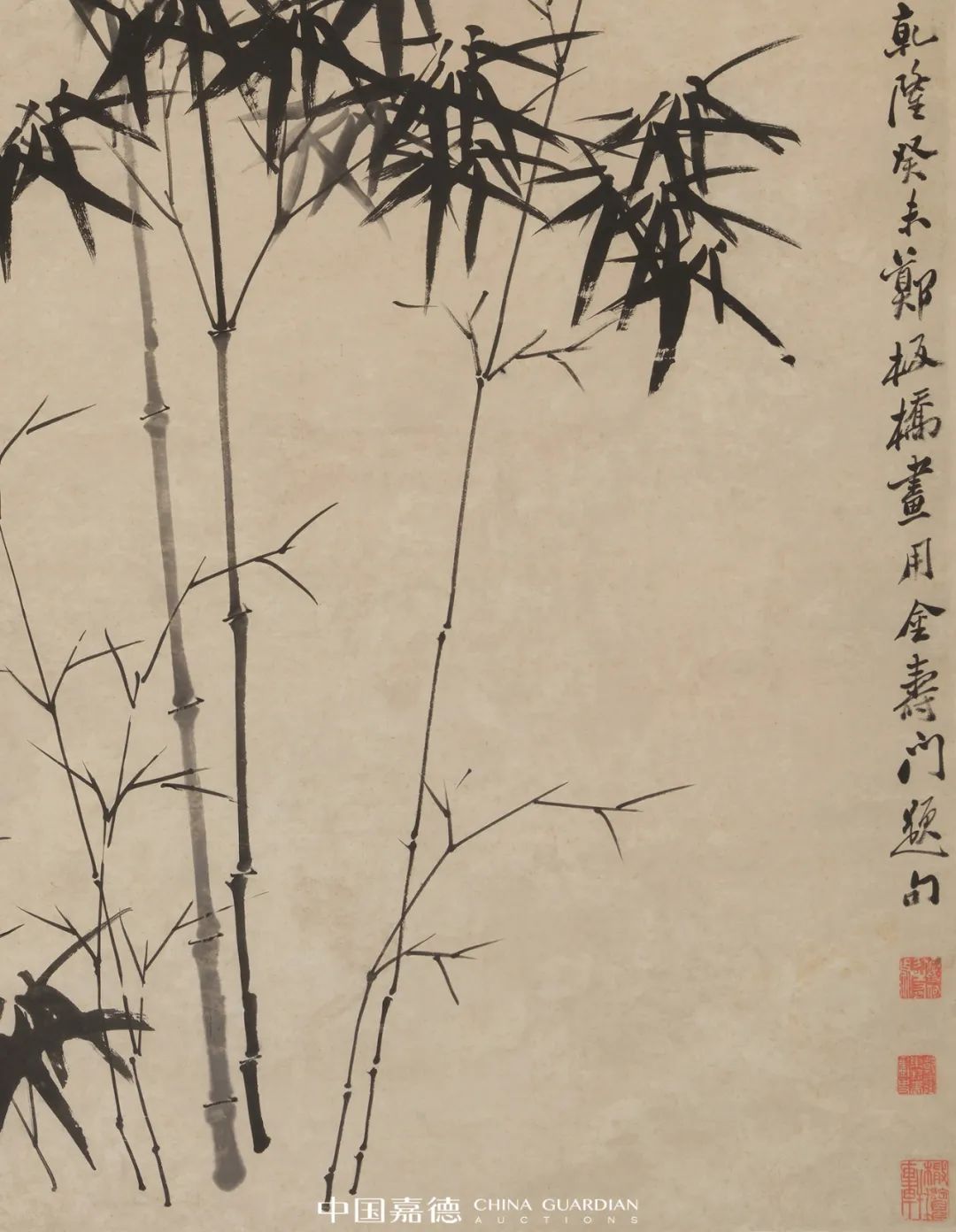

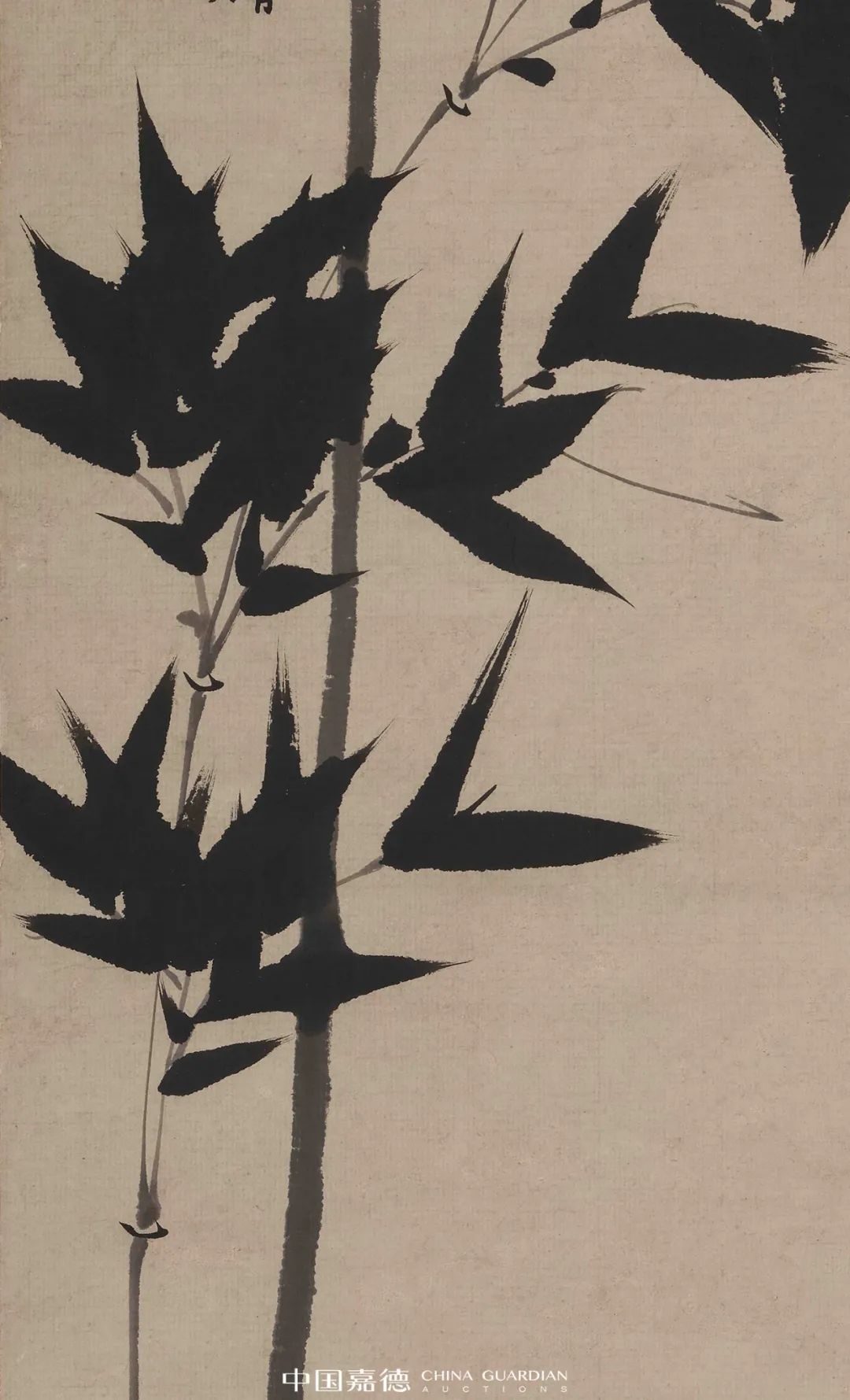

鄭燮(1693-1766)

風節圖

立軸 水墨紙本

乾隆癸未(1763年)作

185×94.5 cm

題識:嶰谷風秋,柯亭節古,偶然潑筆,便是竹譜。乾隆癸未,鄭板橋畫,用金壽門題句。

鈐印:燮何力之有焉、乾隆東封書畫史、橄欖軒(參見《中國書畫家印鑒款識·鄭燮57、56、84印,1454-1456頁》)

此幅寫于乾隆癸未(1763年),板橋時年七十有一。據《金農年表》此年秋九月,金農歿于揚州佛舍。不知板橋先生寫此墨竹時,冬心先生尚在否?畫中自題:“嶰谷風秋,柯亭節古,偶然落筆,便是竹譜。”板橋自謂用金壽門題句,查金農《畫竹題記》,確有此題記一則。“嶰谷”在昆侖之北,傳說古時黃帝派伶倫到嶰谷中取竹子,做成管樂器,定音律為十二,于是便有了五聲八音。“柯亭”在江南,蔡邕避難到此,見以竹為椽,邕取以為笛,奇聲獨絕。嶰谷、柯亭自古有良竹,金農故有此題語。

鄭燮一生為竹傳神寫影,正如他的詩中所言:“四十年來畫竹枝,日間揮寫夜間思。冗繁削盡留清瘦,畫到生時是熟時”。此圖寫叢竹數竿,修竹扶疏,畫境清曠奇逸。有二枝勁挺直上,郁然有凌云之致,其下嫩竹搖曳于左右。竹竿細而簡勁,猶篆字之行筆。而三枝無葉之竿最為惹眼,純以堅韌剛勁的線條勾、剔而出,清傲蕭爽,逸趣獨具。竹葉同樣以硬毫抹、挑而出,若見隸書撇捺之勢,肥葉瘦葉錯落相間。板橋曾有題云:“東坡、魯直作書非作竹也,而吾之畫竹往往學之。黃書飄灑而瘦,吾竹中瘦葉學之;東坡書短悍而肥,吾竹中肥葉學之。”本幅右下鈐印三方,皆可參見《中國書畫家印鑒款識·鄭燮》。鄭燮此件墨竹圖,首次在市場中露面,來源于老藏家珍藏,識者珍視之。

墨腴筆趫,崩云抉石

“冬心先生年逾六十始學畫竹,前賢竹派不知有人,宅東西種植修篁約千萬計,先生即以為師。” 據此可知,金農畫竹乃直師造化,不入前人窠臼,自領造化意趣。所以,先生涉筆即古,脫盡畫家之習,自具一種氣韻風神。蓋其清雅博學,游歷名跡眾多,又兼書法造詣精深,眾才融注于毫楮間,方臻此境。鄭板橋《贈金農》:“亂發團成字,深山鑿出詩。不須論骨髓,誰得學其皮!”金農工古文詩詞,精擅金石碑版鑒賞,獨創漆書,篆刻追摹秦漢,可謂曠代奇絕,高邁一時無二。

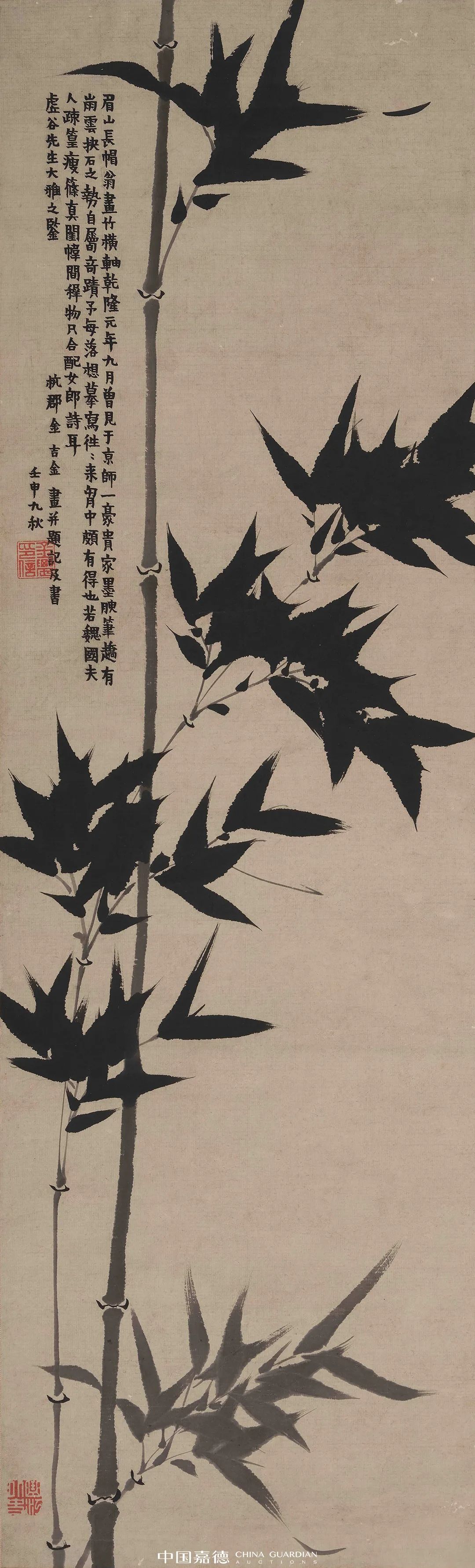

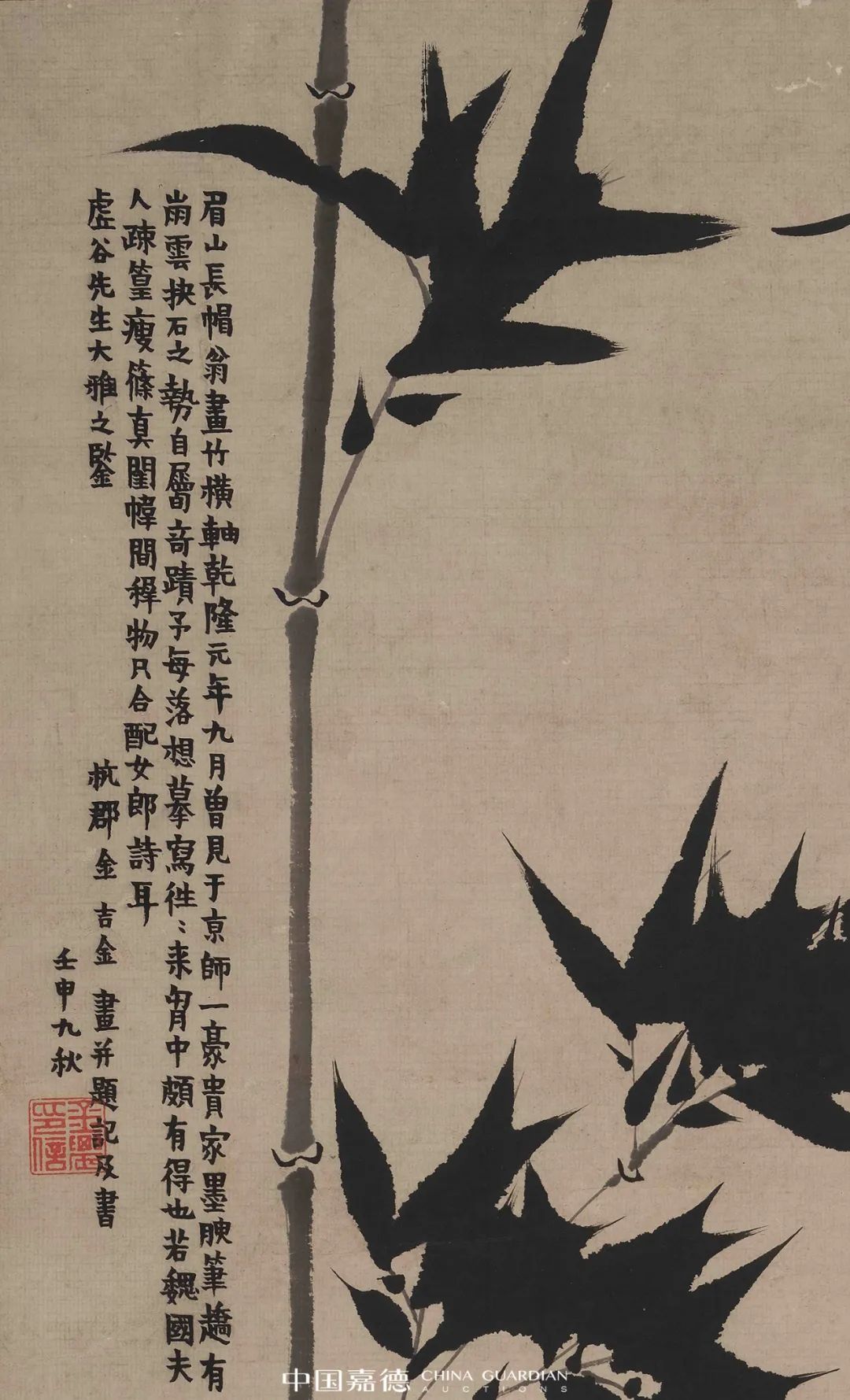

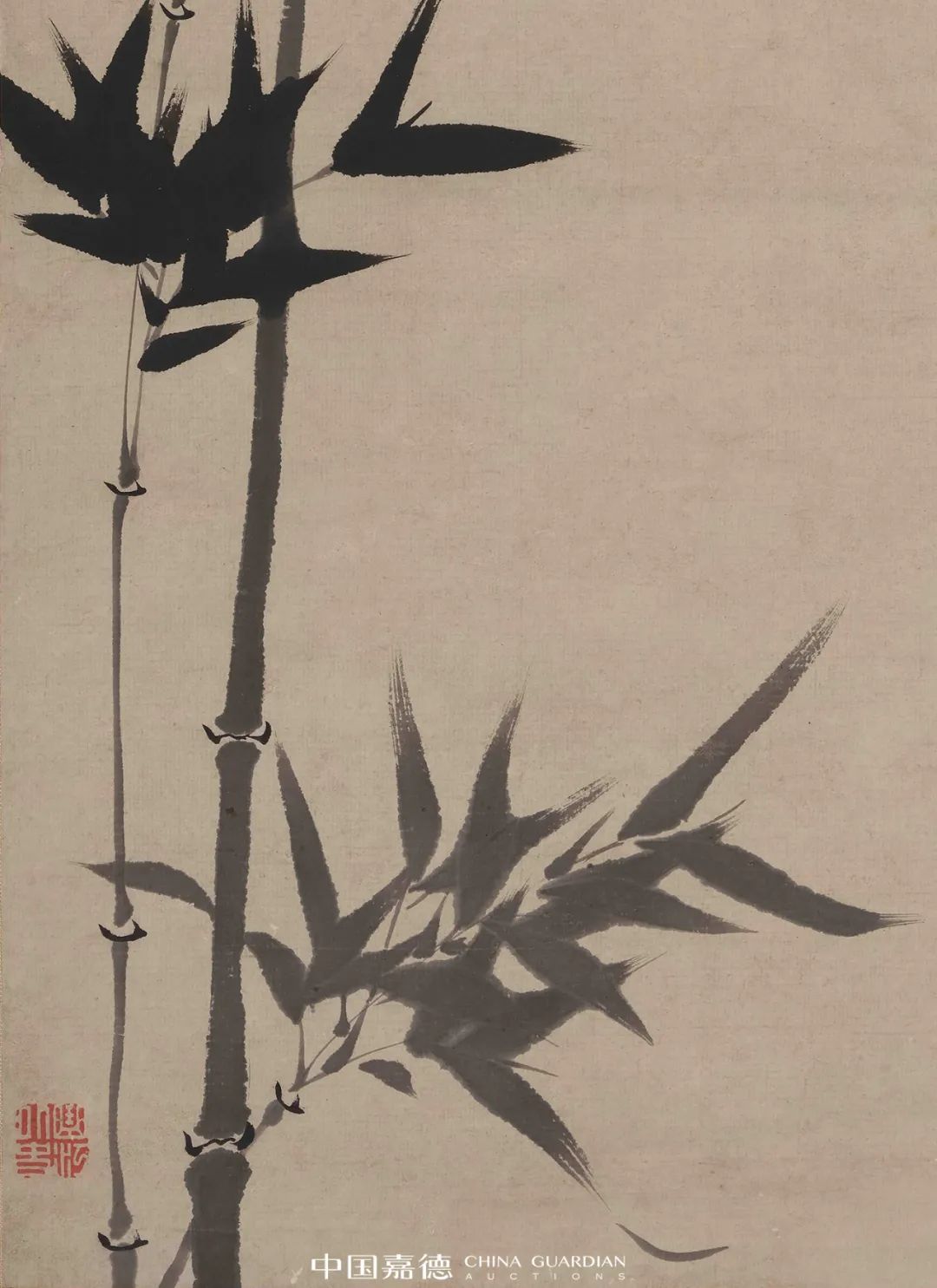

金農(1687-1763)

為虛谷寫墨竹

立軸 水墨紙本

壬申(1752年)作

101×31 cm

鈐印:金農印信、曲江外史(1印參見《中國書畫家印鑒款識·金農》47印,591頁)

出版:

1.《文人畫粹編》第9卷,《金農》第4頁,中央公論社,1976年。

2.《梅蘭竹菊畫譜》,第308頁,上海人民美術出版社,1986年。

3.《金農書畫編年圖目》(上)第99頁,人民美術出版社,1992年。

4.《金農書畫集》(上),第28頁,人民美術出版社,1995年。

5.《海外藏中國歷代名畫》第8卷,第51頁,湖南美術出版社,1998年。

著錄:

1.《揚州八怪書畫年表》,第215頁,江蘇美術出版社,1992年。

2.《流失海外的國寶》文字卷,第249頁,上海文化出版社,2001年。

對于畫竹,金農極為自矜,且每畫竹必有詩文題記,以志心悟。晚年,集所題文字匯編成《金冬心先生畫竹題記》, “予自丁卯歲從江上遷居南城隅,種竹無算,日夕對之,寫其面目,若五斛黛在毫楮間。煙啼風嘻之態頗謂得之。文湖州、柯丹邱,未嘗知有其人也。”可見其清狂,殊可愛也。王昶撰《蒲褐山房詩話》記述金農,“性情逋峭,世多以迂怪目之。然遇同志者,未嘗不熙怡自適也”。冬心先生言竹“無朝華夕瘁之態”,不似花“倏兒敷榮,倏而揫斂,便生盛衰比興之感焉”。金農雖然身處塵坌,以賣畫為生,因此而得名得利,但他骨子里卻滿含高蹈出世、不合世俗污濁的逸氣精神和人生態度。確乎!瞻望其竹,若睹其人矣。

此季春拍有金農《墨竹》一軸,此圖繪于乾隆壬申(1752年),金農時年六十六。三枝篁篠扶搖而上,布局疏朗。一竿縱貫天地,亭亭卓然,有不可一世之概。密葉緊生竹節,落墨豐腴,若有簌簌清風拂來。淡墨寫出勁挺的竹竿和竹枝,而三叢竹葉則分別著以重墨和淡墨,重墨濃黑烏亮,淡墨清透靈秀,二者對比構成了極為簡化的層次感,是為以簡馭繁,凸現出古雅拙樸之趣,畫格極高。該圖繪于羅紋紙上,此紙發墨佳,無澀滯之弊,更加彰顯“墨腴筆趫”之態,想必甚合冬心先生之意。

畫幅左上有題記一則,以其獨造“漆書”書之,頗具渾樸鈍拙的金石趣。內容亦載于《金冬心先生畫竹題記》,“眉山長帽翁畫竹橫軸,乾隆元年九月曾見于京師一豪貴家。墨腴筆趫,有崩云抉石之勢,自屬奇跡。予每落想摹寫,往往來胸中,頗有得也。若魏國夫人疏篁瘦篠,真閨幃間穉物,只合配女郎詩耳。”可見,金農畫竹不僅師造化,亦師古人,讀其《畫竹題記》可發現金農常提及唐張萱、宋徐履、蘇軾、元趙孟頫、明沈周等,皆為畫竹高手。此處“眉山長帽翁”即蘇東坡,金農于乾隆元年(1736)曾見蘇軾畫竹橫軸,頗有心得,于是每思落筆,便自得于胸次。

查《金冬心年表》,知先生于乾隆元年八月至京師,應博學鴻詞試,九月為試期,十月南歸。本幅《墨竹圖》題記中所言與《年表》相符。又觀本幅款識“虛谷先生大雅之鑒。杭郡金吉金畫并題記及書,壬申(1752年)九秋。”考“虛谷先生”或為蘇廷煜(1729-1826),字文暉,號虛谷、移山愚叟,安徽蒙城城東蘇莊人。曾在京師,困于寫竹,深自厭倦,遂以指戲墨,人共奇之。金冬心與蘇廷煜或有交往,并寫墨竹以贈之。日本漢學家長尾甲題跋于匣蓋內,稱“虛谷先生”為武億(1745-1799),系失于考證。此幅《墨竹圖》曾經日本藤井有鄰館收藏,且經多次出版、著錄,已是名跡,慧眼當識之。

金農與鄭燮都因為仕途不得志,最終都到了揚州一帶賣畫為生。對命運不公的待遇,對理想生活的向往,以及縱情于山水的游歷,二人有著極為相似的人生閱歷,也因如此,才致使其二人惺惺相惜,交情甚深。此季,兩幅墨竹圖,也恰是二人精神世界的反映,文人之氣躍然于紙墨間。至此,以鄭板橋的名句作結,以志欽佩。“衙齋臥聽蕭蕭竹,疑是民間疾苦聲。些小吾曹州縣吏,一枝一葉總關情。”

上述兩件作品將會在此季春拍《大觀-中國書畫珍品之夜·古代》專場亮相,敬請關注。另外,在《中國古代書畫》日場中,也有鄭板橋、金冬心的墨竹佳作,此處一并附上,并請諸位藏家重視。

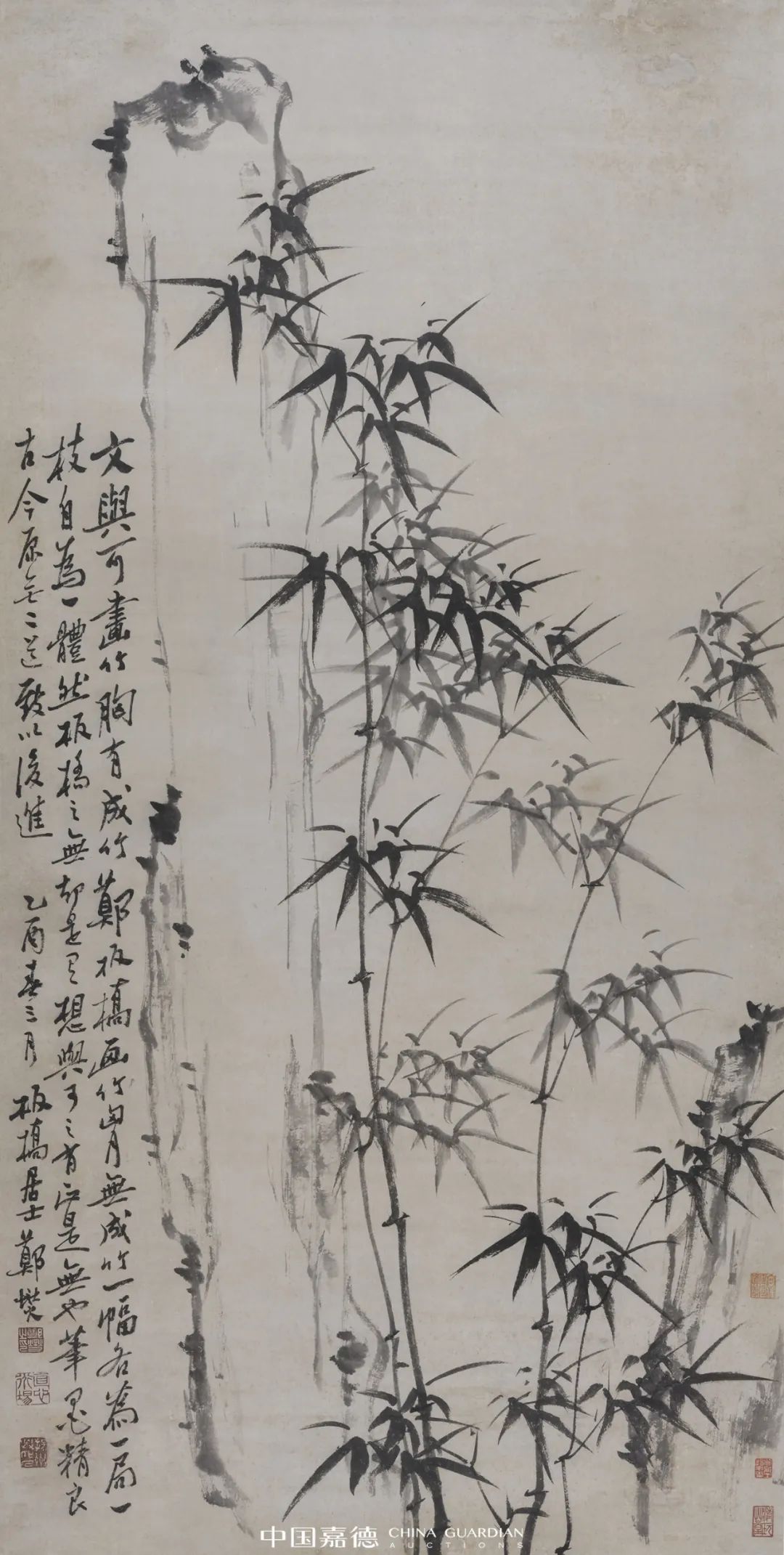

鄭燮(1693-1766)

竹石圖

鏡心 水墨紙本

乙酉(1755)年作

136×69 cm

題識:文與可畫竹,胸有成竹。鄭板橋畫竹,胸無成竹。一幅各為一局,一枝自為一體。然板橋之無,卻是有想與可之有,正是無也。筆墨精良,古今原無二道,致以后進。乙酉春三月,板橋居士鄭燮

鈐印:鄭燮之印、直心道場、揚州興化人(參見《中國書畫家印鑒款識·鄭燮》30、55、44 印,1453-1454 頁)

鑒藏印:向叔審定真跡、曾藏王惕安處、清玩草堂

說明:

1.汪向叔,名世元。為末科二甲六十六名進士,供職天津直隸總督府、直隸都督府,后出任北洋政府財政次長等職。富收藏,有《麓云樓書畫記略》。

2.王祖錫(1858-1908)字二朗,號孟麟、夢齡,別號惕盦、惕安,室名鏤香閣、邵念堂,浙江嘉興人。書畫鑒賞家。

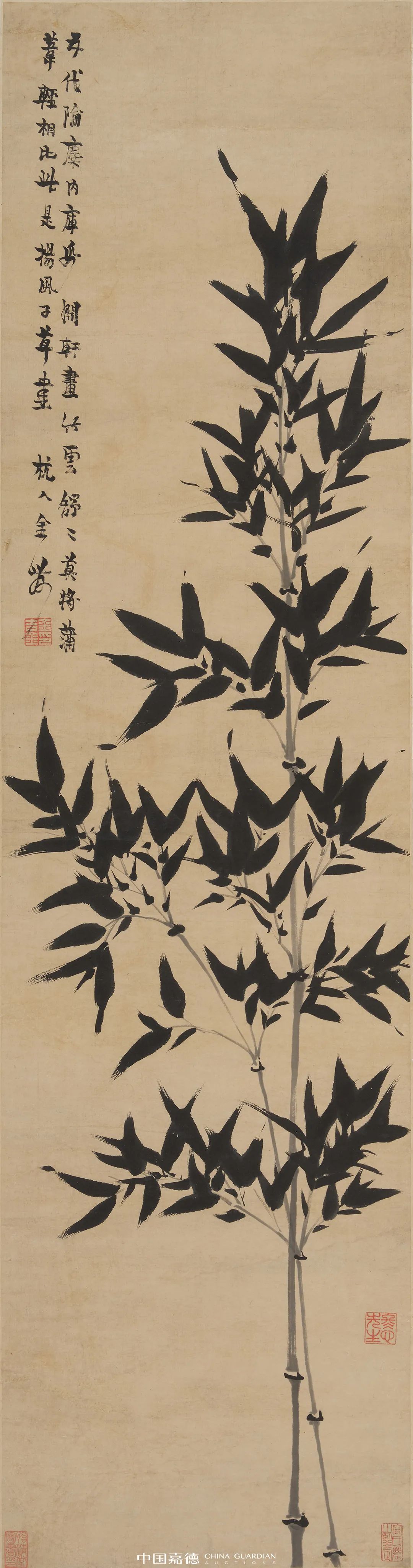

金農(1687-1763)

墨竹圖

立軸 水墨紙本

112×30 cm

題識:五代隃糜內庫紙,開軒畫竹云舒舒。莫將蒲葦輕相比,此是楊風子草書。杭人金農。

鈐印:金吉金印、冬心先生

鑒藏印:怡情堂圖書印、宮氏農山鑒定

著錄:《中國古代書畫目錄》(十七),川2-096,第275 頁,文物出版社,1997 年。

出版:《金農書畫編年圖目》(下冊),第182 頁,人民美術出版社,2007 年。

說明:

1.據《中國古代書畫目錄》而知,是軸經四川大學藏。

2.“宮氏農山鑒定”為宮爾鐸藏印。宮爾鐸(1838- ?),懷遠人(原籍江蘇泰州)。字山農,一字退園。國子監生。善書法、工詩。生平好學,博覽群書,廣收古今圖書善本、宋元碑拓、名人書畫。

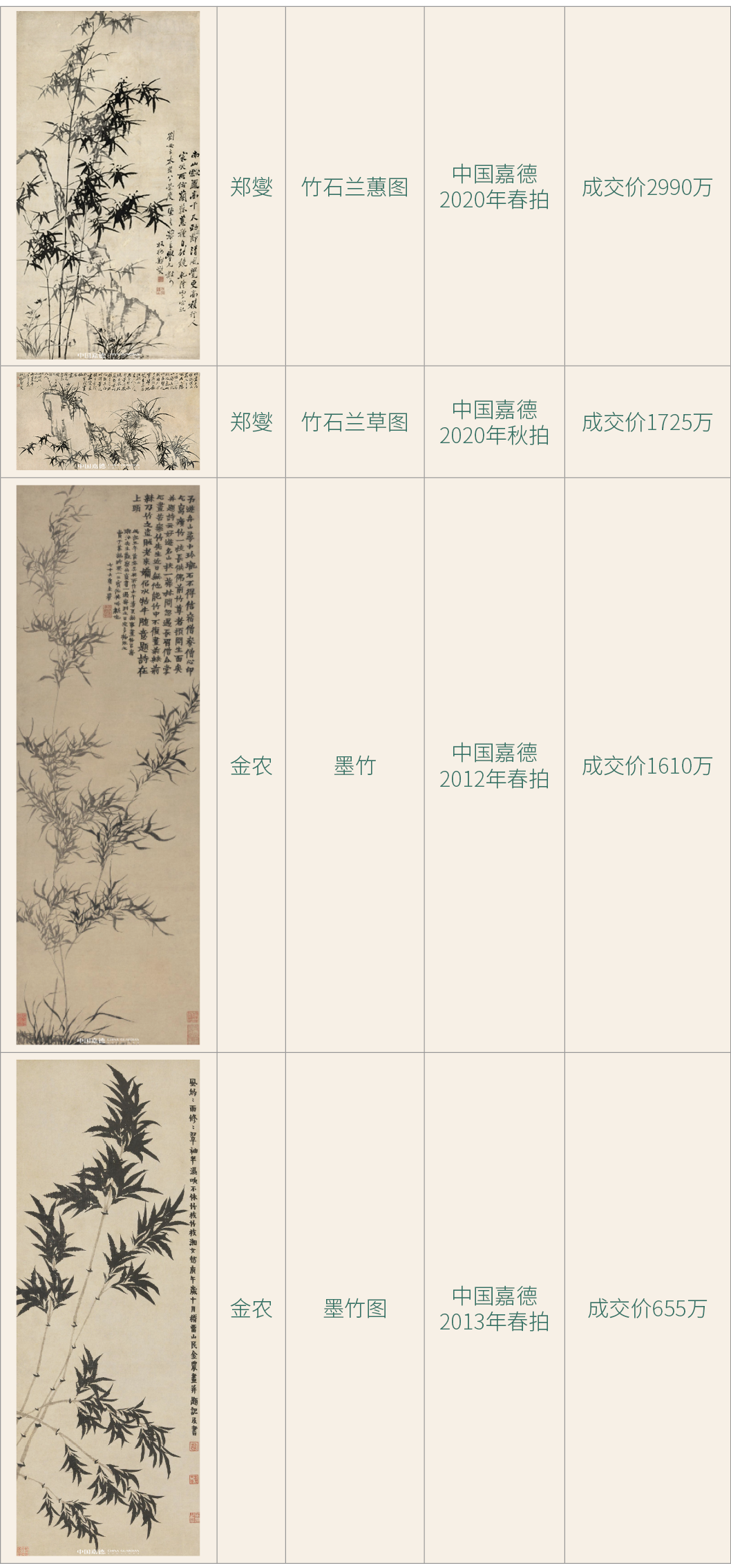

近年來,鄭燮、金農的作品在市場上也有極好的表現,精品一出,輒有高價。以下列出幾件鄭燮、金農同題材作品的成交情況,以供參考。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號