從“暫居”到“永居”:林語堂眼中的香港

日期:2021-04-19 15:18:51 來源:中國嘉德

拍賣

>從“暫居”到“永居”:林語堂眼中的香港

中國嘉德香港2021春季拍賣會

香港會議展覽中心丨展覽廳5FG

觀想——中國書畫四海集珍

拍賣:4月22日 | 10:30am

預展:4月18-20日 | 10am-8pm

4月21日 | 10am-6pm

1976年3月17日,林語堂在香港的病榻之上給守荊寄去了最后一封信。因為體力不支,這是一封無言郵簡,只有信封上寫著:“臺北士林永福里33,陳守荊。”

在有著霓虹燈“湖山勝觀”的香港中,他以這樣的方式,和牽念的臺北的永福里作別。大約一周之后的3月26日,林語堂于瑪麗醫院去世。從“暫居”到“永居”,林語堂在香港走完了最后一段人生之路。

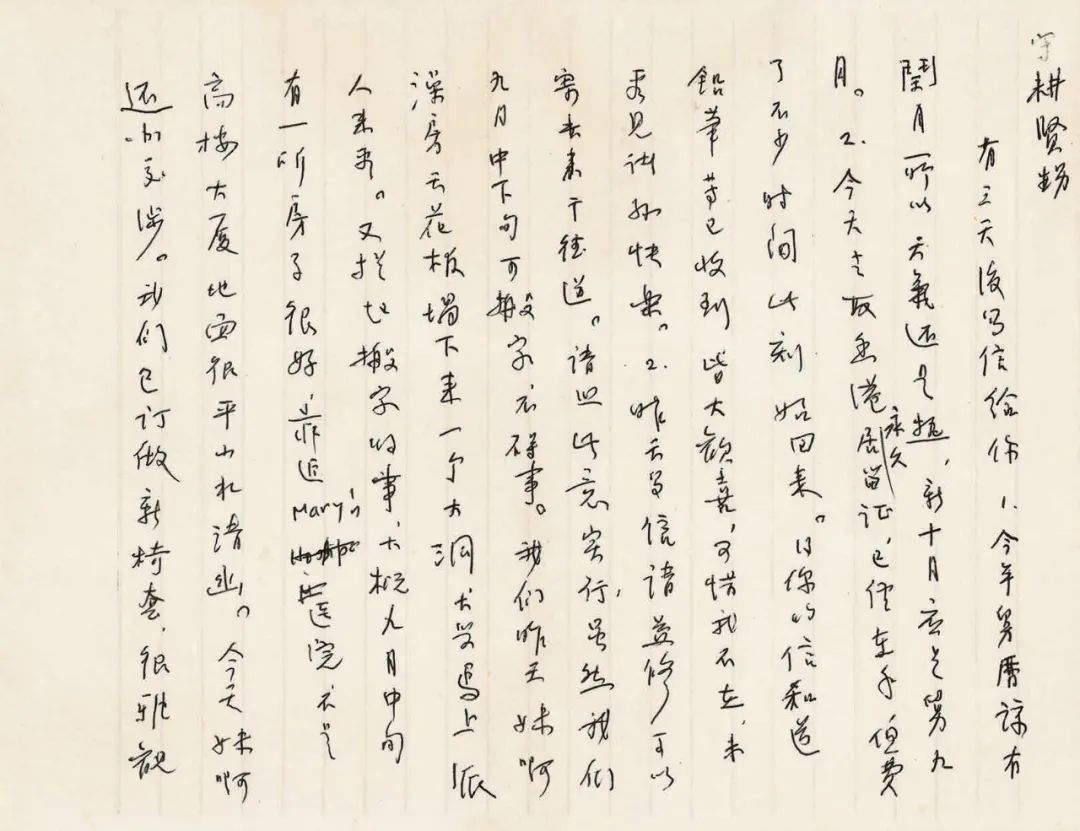

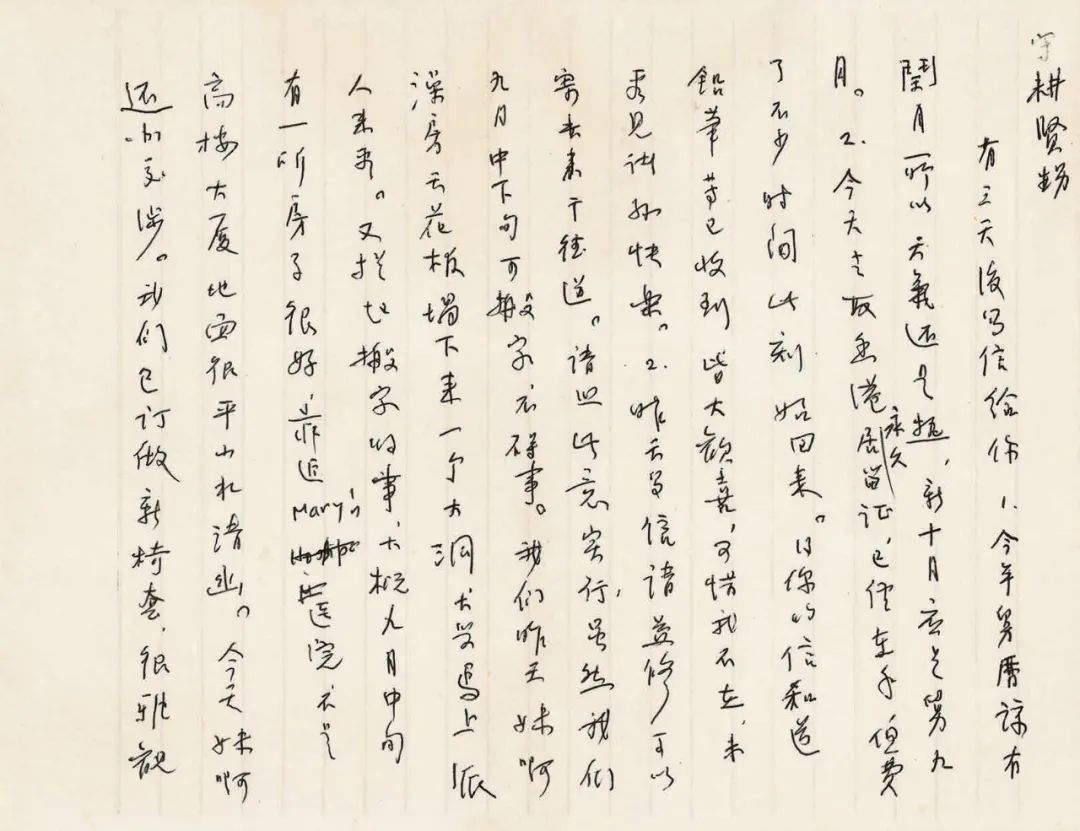

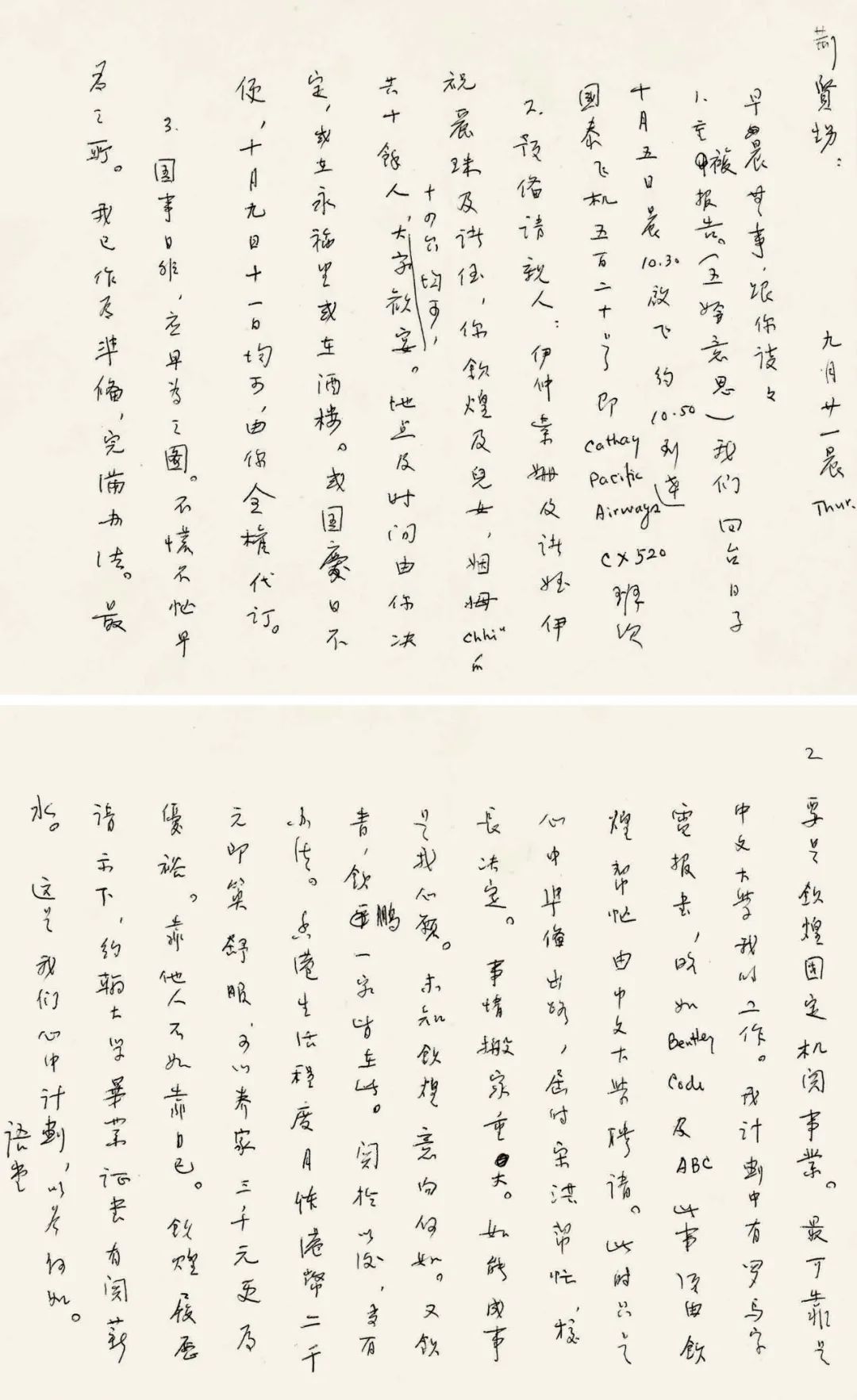

一九七二年八月八日信

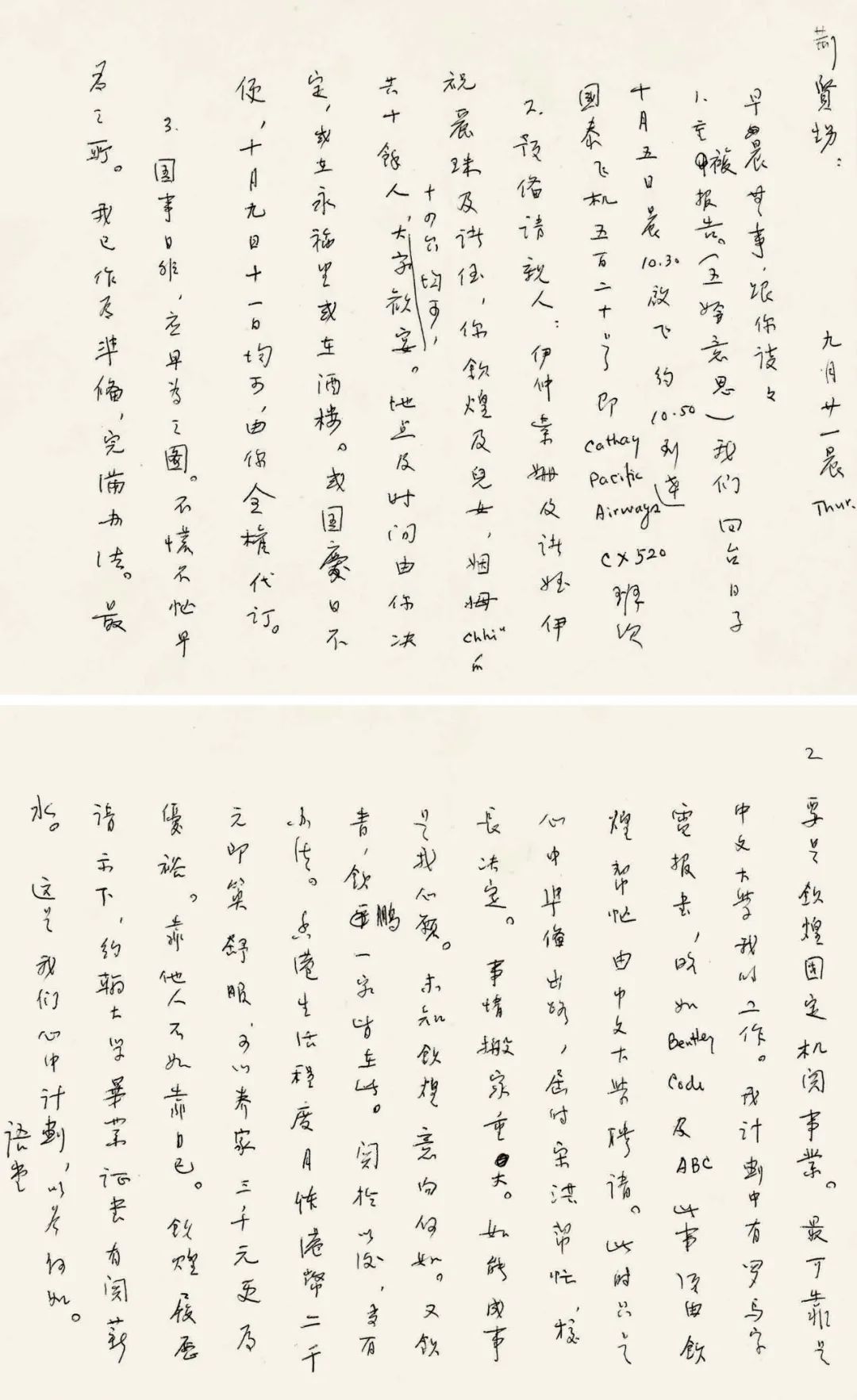

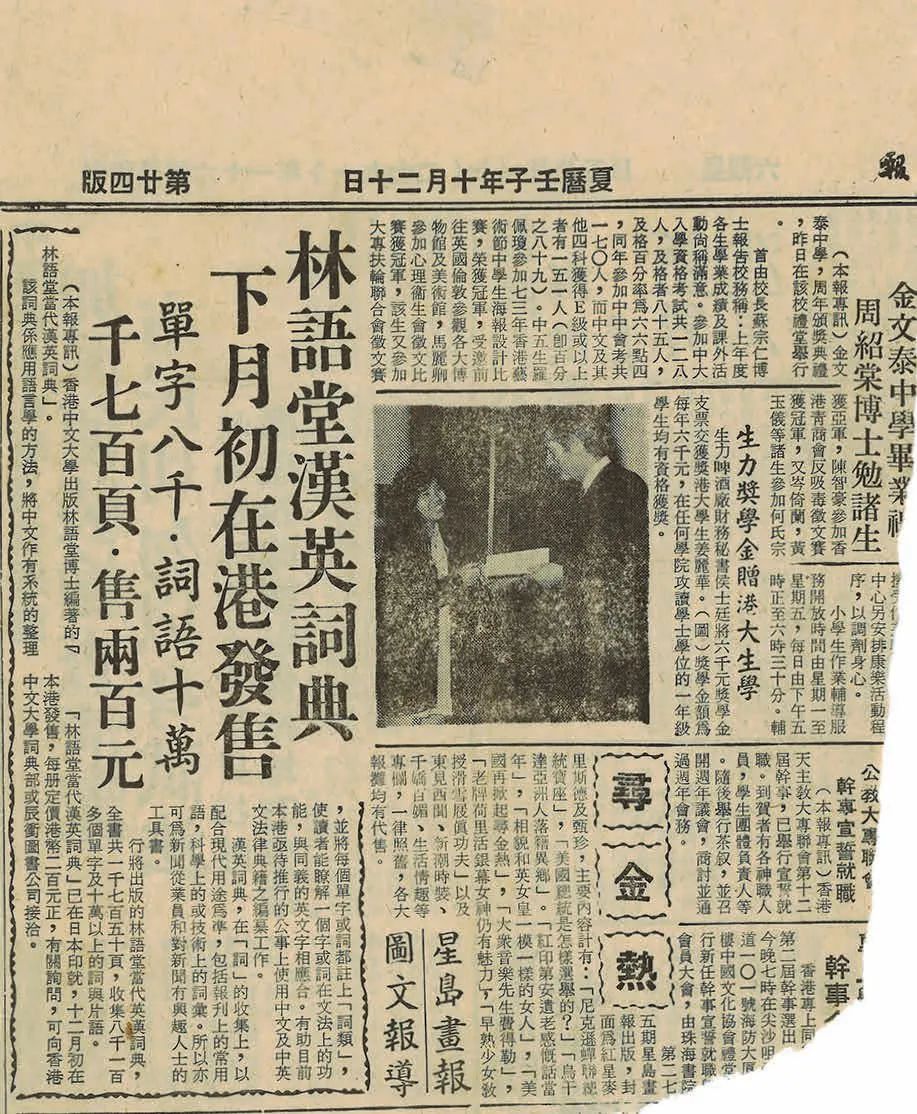

1972年8月8日,對于林語堂來說是并不愉快的一天。因為干諾道上居所澡堂的天花板塌了下來,剩下一個大洞,9月很可能需要搬家。此后給守荊的信中,屢屢寫到找房子的不愉快經歷。和所有旅居香港的人一樣。當然,此時此刻,林語堂應該不算“旅居”香港了。因為正是同一日,林語堂取得了香港永久居留證。這是值得立刻告知守荊的事情,他在寫信的時候落了“永久”兩個字,又劃了一根線,給補上了。“(證)已經在手,但費了不少時間。”在移居香港之前,林語堂與香港的出版機構、院校,來往就很頻繁,早在1967年,73歲的林語堂即應聘香港中文大學研究教授,主持編纂《當代漢英詞典》,采用「上下形檢字法」及「簡化國語羅馬字」為檢索及拼音。二女兒一家也一直居住在香港。1971年,林語堂長女如斯因抑郁癥離世,無法承受此巨大打擊的林語堂夫婦,自臺北移居香港,投奔二女兒太乙,此后大部分的時間都在香港度過,主要的工作是繼續《當代漢英詞典》之編纂,直至1972年成書。這也是林語堂晚年主持的最重要的項目。《當代漢英詞典》出版之后,得到了香港各界的關注,香港大學也派人采購了不少放到圖書館,供學生們借閱學習。同時,林語堂致守荊信中特別寫道:“香港政府中文監察專員九二一演講中,亦極力主張政府人員均應使用林語堂漢英詞典。”林語堂在信中雖然只提及了這么一句,但是1972年實際上是香港中文推行非常重要的一個年份。1972 年 1 月 20 日港府宣布,港督與行政局原則上接納“公事上使用中文問題研究委員會”第二份報告書的建議,即有關政府與市民在口頭及文字使用中文通訊的問題,并由民政司出任監督,推行中英雙語并用的政策。1972年民政司署設中文監察專員,以推行使用中文政策。港府民政司署從1972年3月13日起,委任高級政務官黃劍琴助理民政司,另設一個統一編譯處,以實現“公事上使用中文”計劃。可以說林語堂的《當代漢英詞典》正當其時,自然獲得了極高的關注度。林語堂極高興地提到:“這幾天報紙及播音天天見報,宣傳活動力量幾乎超過飽和點。”1972 11 25 剪報一頁

細讀這批信札會發現,也是差不多在這一年后,林語堂對香港和臺灣的態度發生了一些微妙的變化。在1971與1972年間,林語堂提到香港會用“暫居”二字“暫居香港只為五妗孤寂,不能不想與兒孫同堂。”同時常會提及“永福里”的居所。(“永福里”即現在臺北陽明山中的“林語堂故居”。居所建于1966年自美返臺時,由林語堂親自操刀設計。)在1971年3月,林語堂和夫人移居香港不久,他在給守荊的信中寫道:收到守荊所寄牛肉干等食物,閑時細嚼,回想永福里書齋之樂。1971年10月信中作小詩一首:現重陽已過,每發蕭遠之思,故園景色復入眼簾。香港氣候已入新涼,夜間睡熟起視,橫江十里清澈,煙外倒影翠綠,客魂孤獨,莫教新秋動新愁,無語卷衾耐寂寞。1972年1月4日信中,在給守荊的信中,又說到自己“照常吸煙,常夢永福里書房,及憑欄遠眺情景”。在1972年7月24日,拿到香港的居留證時,他亦提到:“臺北我有寄托無限的感情。”而在1972年之后,如此深情提到永福里的文字就少了。“暫居”、“客居”這些字眼漸少,取而代之的,反是勸守荊夫婦來港。除了編務上需要守荊的協助,更重要的理由,或許在1972年9月21日的信中寫到:在這封信中,他談到了香港的生活水準,月俸二千元可以養家,三千元則比較優裕。

1972 09 21 致守荊信二頁

此后的通信中,提及香港不再用暫居二字。而多了對香港人與事的描述。“香港氣候比較干燥,風景極佳,尤其是霓虹燈,紅綠倒影成一湖山勝觀。”在守荊來香港前,他特別叮囑,女性在香港的夜宴和職場,都可以穿“長褲”,所以要備上一條。林語堂好吃,在1971年的時候,曾感嘆過香港吃不到臺北才有的燒豬肚,也常念想著守荊從臺北寄來的牛肉干,但香港的汕頭火鍋、未記名的山頂中餐廳,也都是值得在信中一提的地方。他在1973年11月9日的信中特別提到了,高克毅邀請同仁去尖沙咀Harbor village用餐。Harbour Village(星光邨),1970年在星光行五樓開幕,被譽為迷你版的“中國城”。星光邨面積36500平方尺,其中包括剛剛開業不久的廣東酒家“翠園”。

70年代的尖沙咀左方高樓為星光行(圖片來自互聯網)

此外,信中還有一間多次提到的餐廳,則是大名鼎鼎的“陸羽酒樓”。在1973年1月17的信中,林語堂特別寫道:后天到陸羽老飯店大宴。在19日的信中,他再次預告了一下,“晚上到陸羽酒樓,聽說這是香港一間老飯店。”可惜沒有當晚的信,看不到林語堂的“吃后感”。其時陸羽茶樓應該不在今天這個位置,而是在中環永吉街6號。陸羽自三十年代開業以來,就走高檔茶室路線,一般茶樓茶錢每位4仙,陸羽收6仙。五十年代至六十年代,金銀買賣和外幣找換都集中在永吉街附近一帶,陸羽茶室自然成了金融業界聚腳地方。七十年代華資實業家、地產商相繼冒起,這批早年茶客都成了陸羽忠實擁躉。中文大學的學者們也是店中常客。1976年,陸羽方遷至士丹利街現址。在年屆80歲的時候,老人家也試圖學習“香港話”,并在信中自我激勵“暫有進步”,只是最終成果如何,就不得而知了。

1974年林語堂夫婦在香港慶祝八十大壽。后排從左至右:女婿黎明,二女太乙,三女相如

1976年,3月26日,82歲的林語堂于香港瑪麗醫院去世。上一次在瑪麗醫院住院的時候,他還饒有興致地看窗外的風景,給守荊寫下小詩,又因為看護不讓抽煙而甚苦。他也在半個月前的通信中,計劃著4月返臺,不久便可相見。當然,他也不是全無預感,1975年的圣誕節前夕,二女兒林太乙帶他到永安百貨去購物。他目睹各式各樣燦爛的節日裝飾品,耳聞圣誕頌歌。眼前的世界豐富美麗更勝從前,他突然激動而感傷。在柜臺上抓起一串假珍珠鏈子,泣不成聲。也是在1975年12月給守荊的信中,他用有些顫抖的字,完整抄寫了蘇軾的《行香子·述懷》,現在讀來,總覺得是一場告別,在霓虹倒影構筑的湖光山色中的一場告別。

凡注明 “卓克藝術網” 字樣的視頻、圖片或文字內容均屬于本網站專稿,如需轉載圖片請保留“卓克藝術網”水印,轉載文字內容請注明來源卓克藝術網,否則本網站將依據《信息網絡傳播權保護條例》維護網絡知識產權。

掃描二維碼

手機瀏覽本頁

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號