亦師亦友 海上雙璧 ——吳昌碩、王震的書與畫

日期:2021-04-19 14:50:11 來源:中國嘉德

拍賣

>亦師亦友 海上雙璧 ——吳昌碩、王震的書與畫

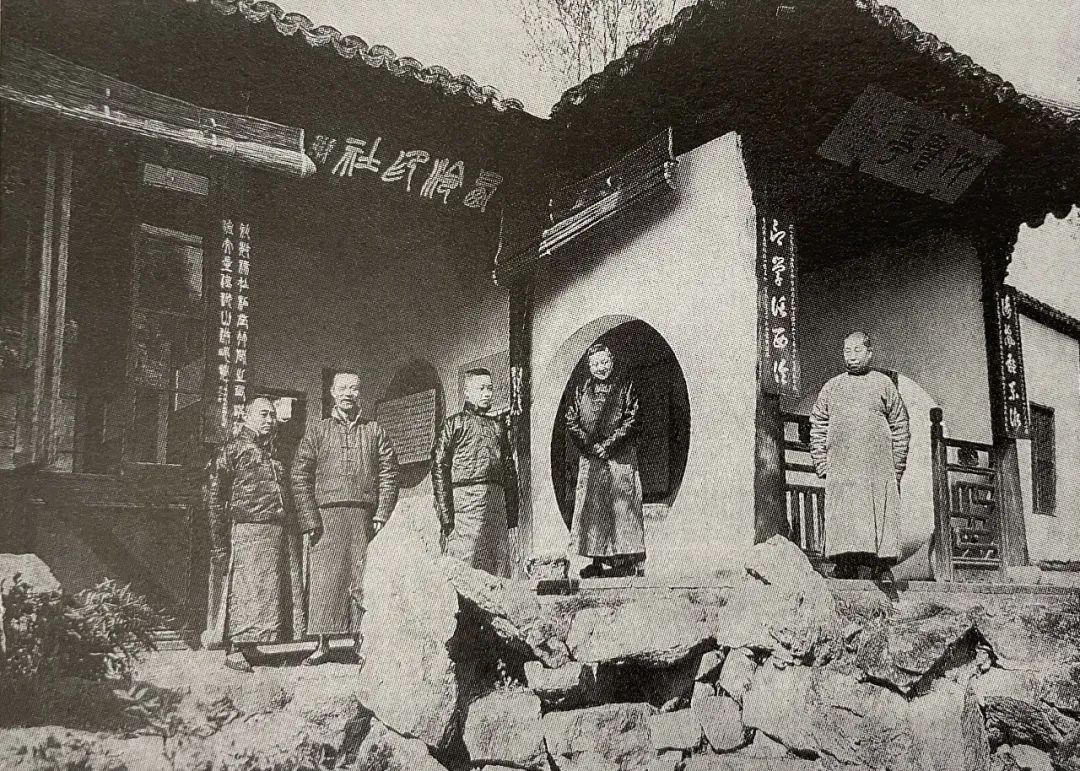

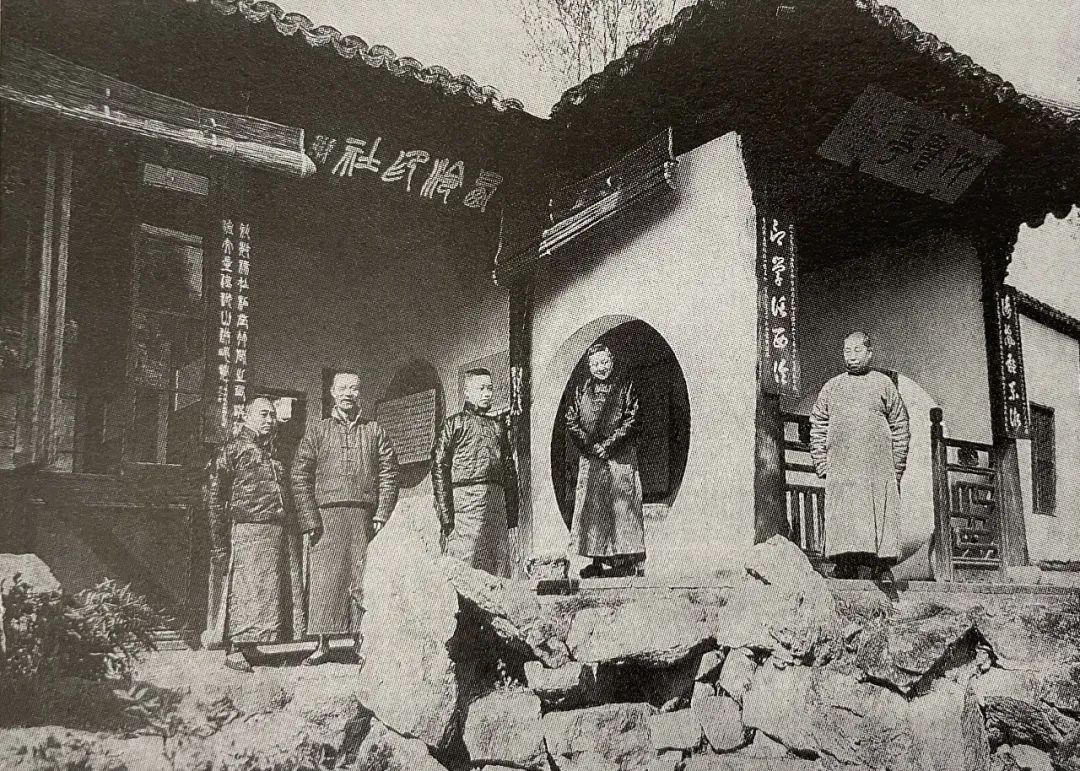

上世紀初,繼任伯年之后,海上畫壇升起了兩顆璀璨奪目的明星,他們的畫風引領畫壇時尚,風靡大江南北,甚至隔海的日本也深受影響。而他們倆人之間的關系,可謂情同手足,亦師亦友,被當時人們譽之“海上雙璧”。他們就是吳昌碩和王震。

吳昌碩對繪畫、書法、篆刻、詩文均有精深的造詣,他闊筆寫意的技法和詩、書、畫、印的完美結合,對近代繪畫產生了巨大的影響,并將二十世紀文人繪畫推向了新的高峰。王震是后期“海派”代表人物之一,同時還是當時上海著名的實業家、慈善家、社會活動家與宗教界名士。他虔誠地信仰佛教,把佛的精神融入到畫面中,所繪花卉秀茂,飛禽生動,佛像超脫。為人物寫照得任伯年精微處,寫意筆墨則近吳昌碩風貌,揮灑奔放而又勁利,雄渾中寓有虛靈。

王震在繪畫上曾得任伯年親授,任伯年的創作理念及平民化藝術形式,對王震的繪畫影響極大。王震繪畫用色明麗雅逸,人物造型生動,以適當變形與夸張使之更具神采,喜怒哀樂刻畫細膩,頗富生活氣息。與傳統人物畫的面容淡然、煙云供養相比,王震的人物畫表現出近代人文意識。

請橫屏觀看

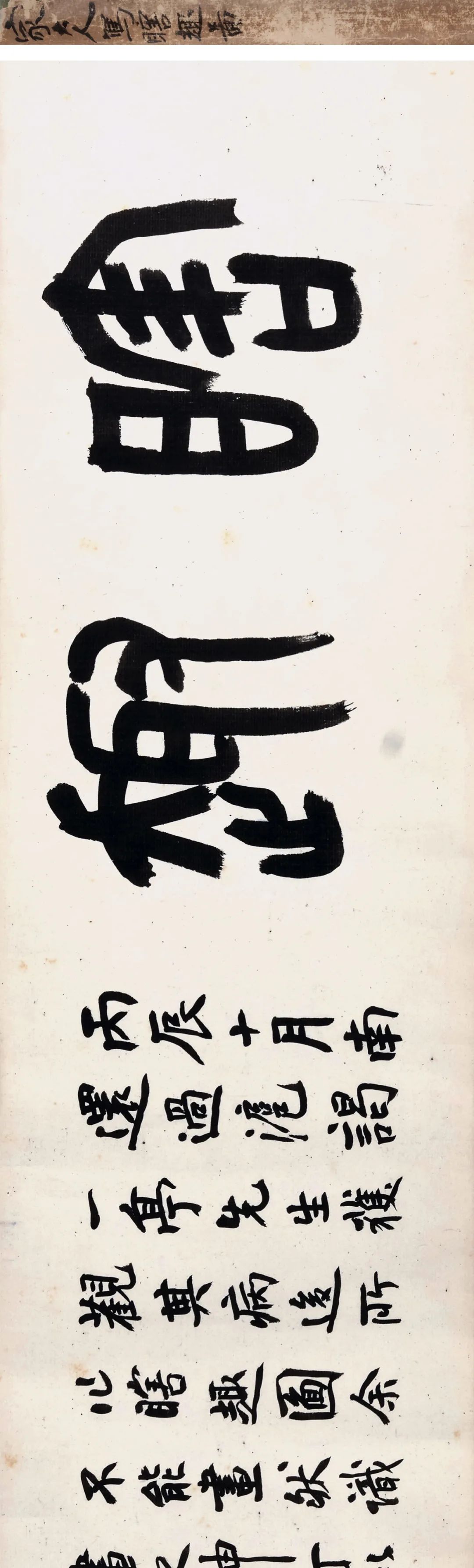

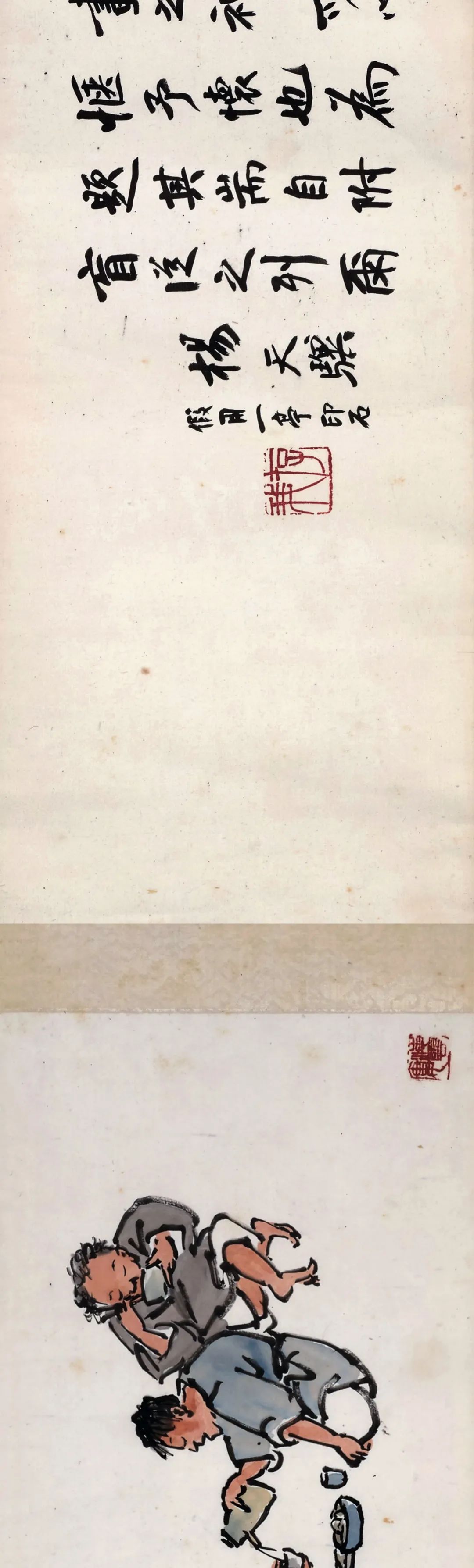

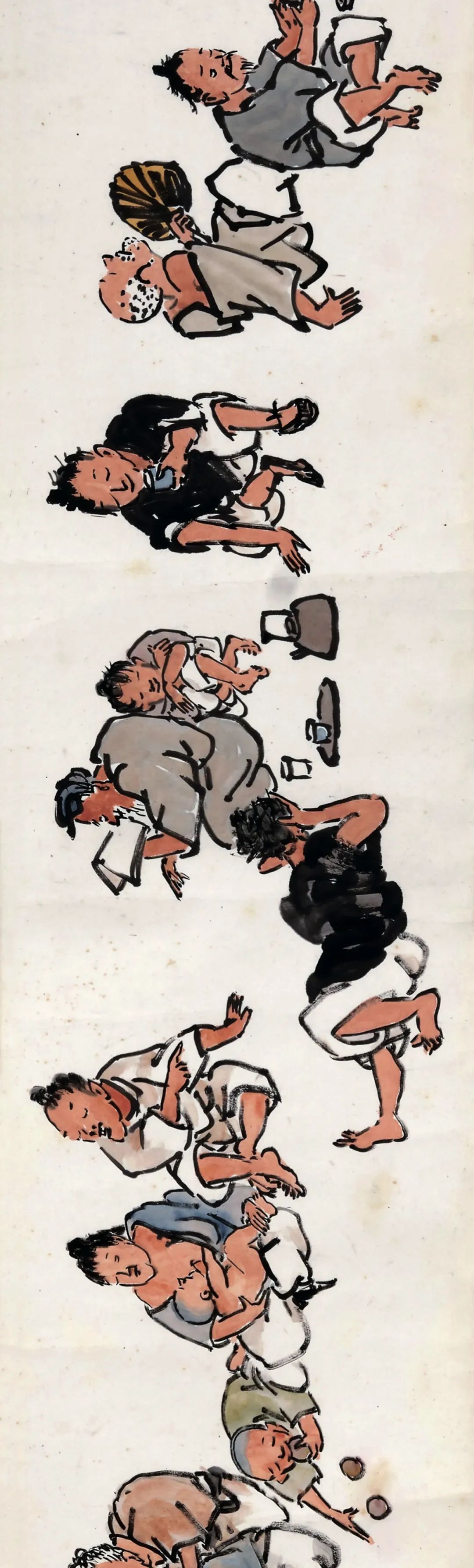

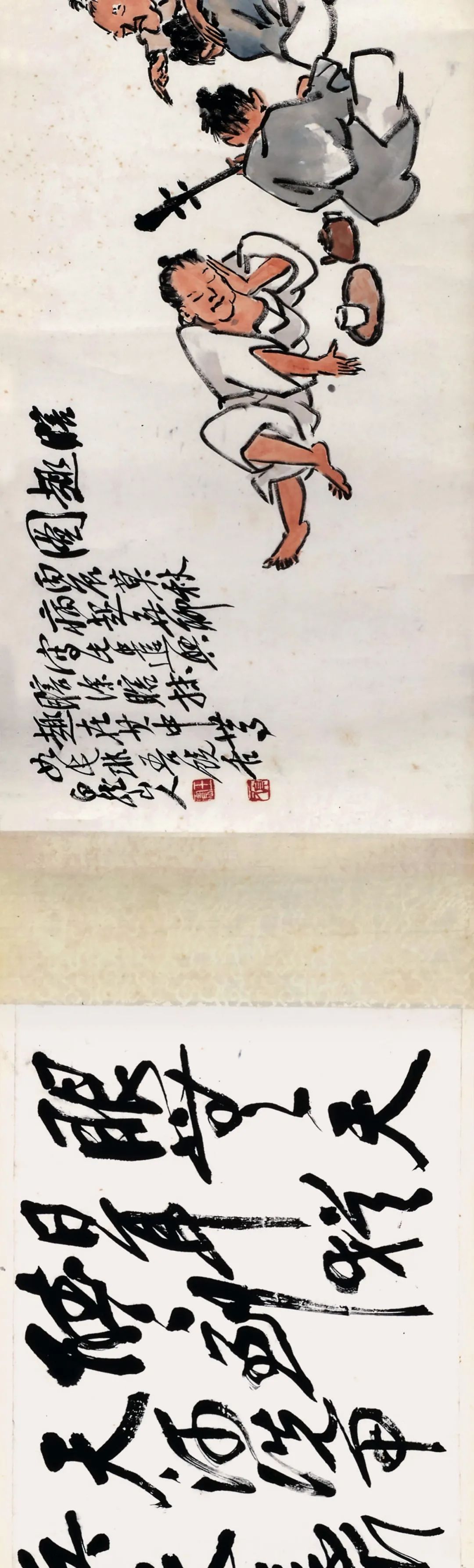

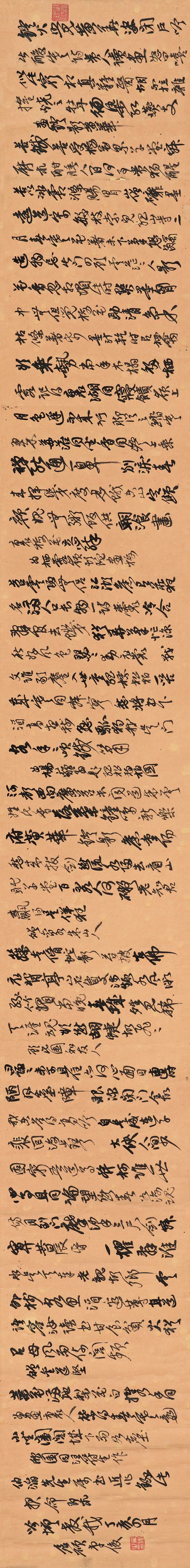

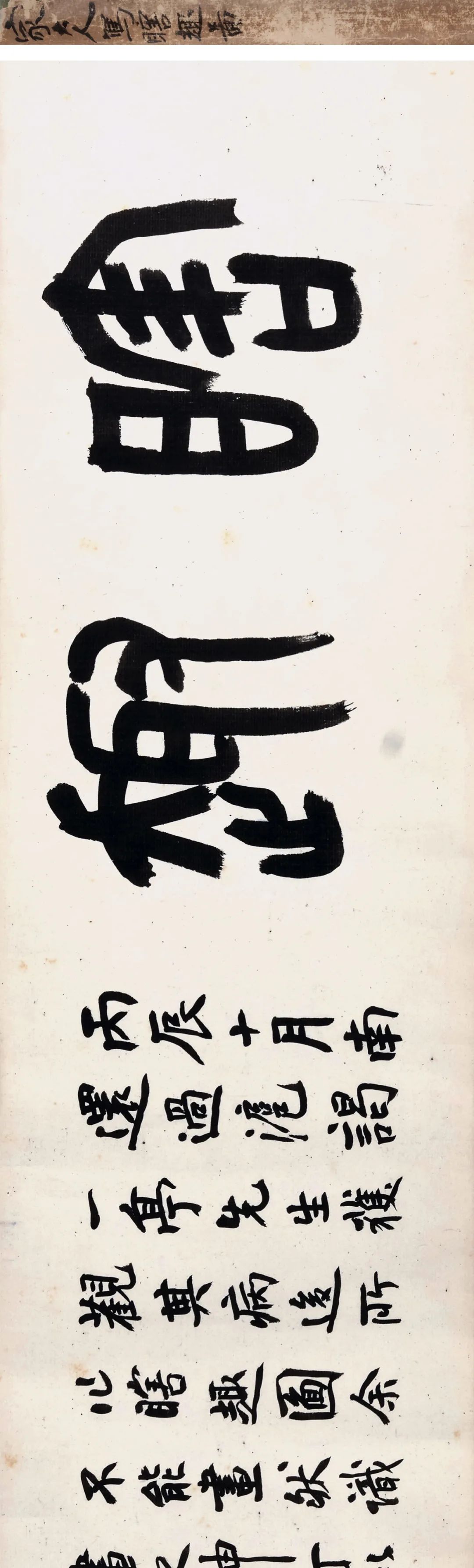

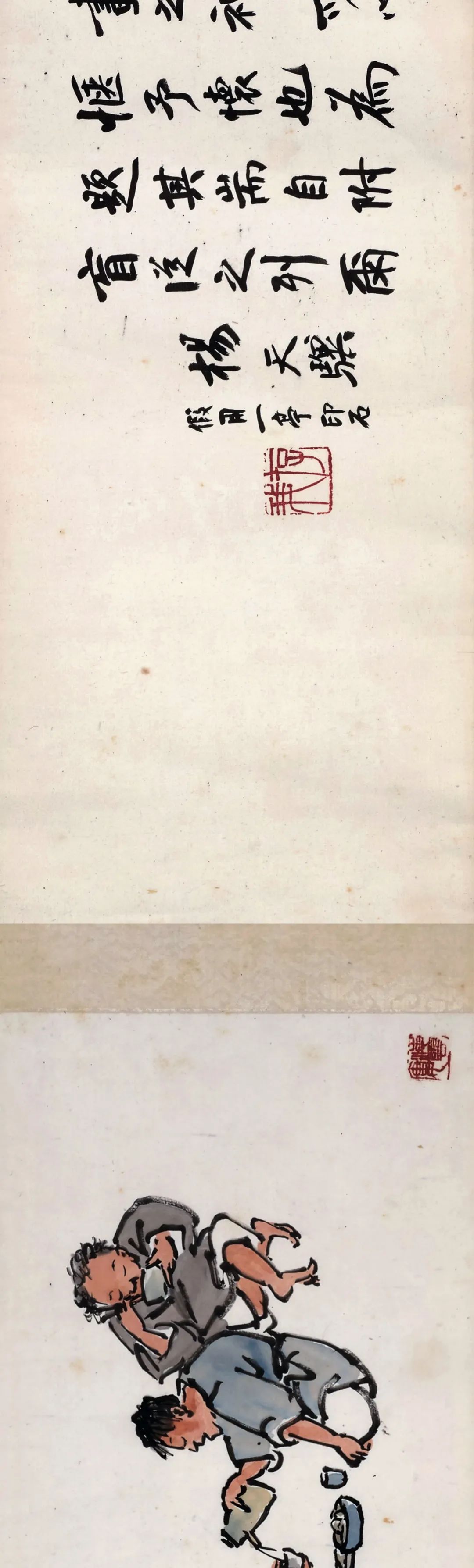

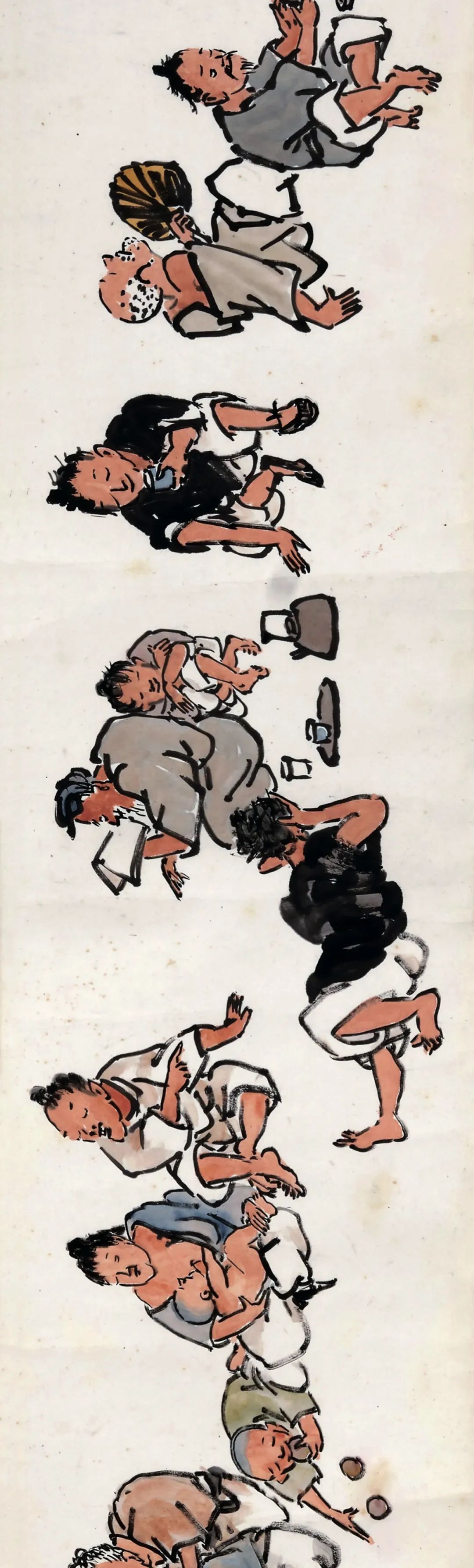

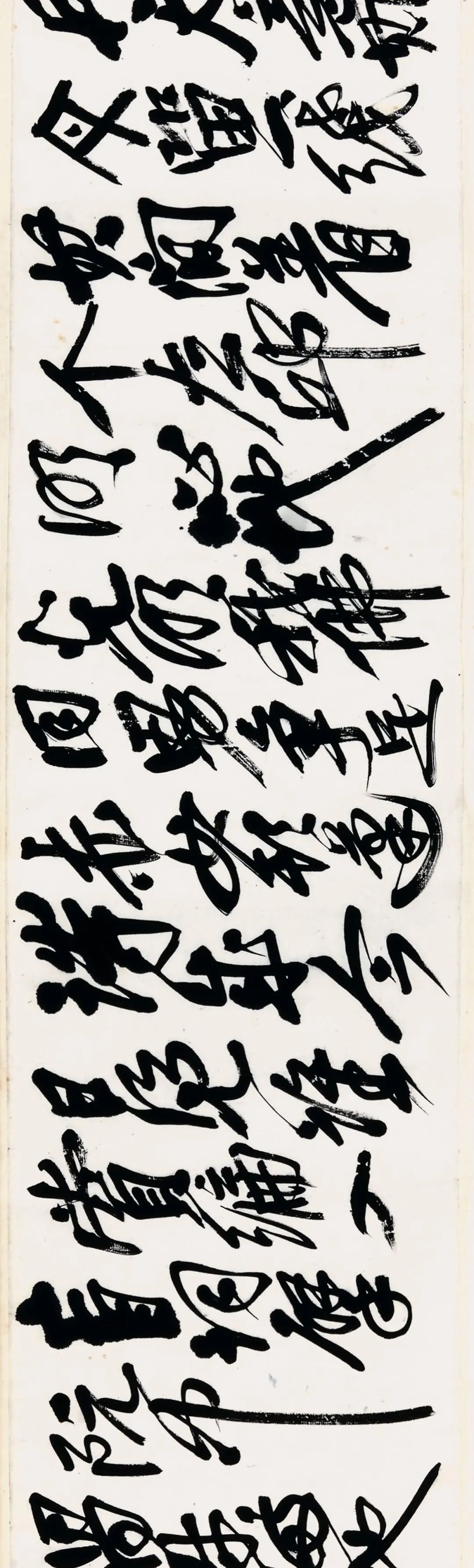

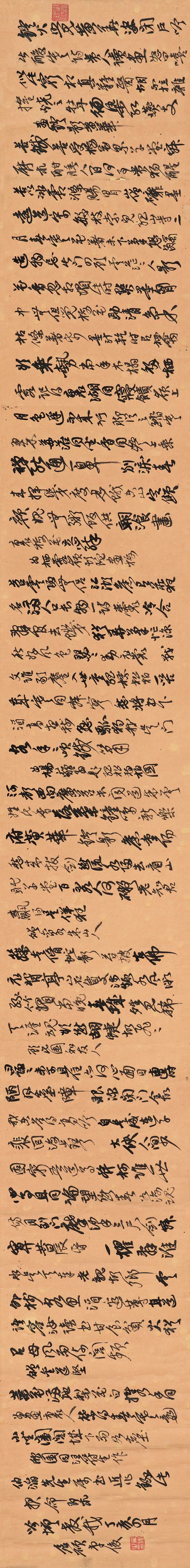

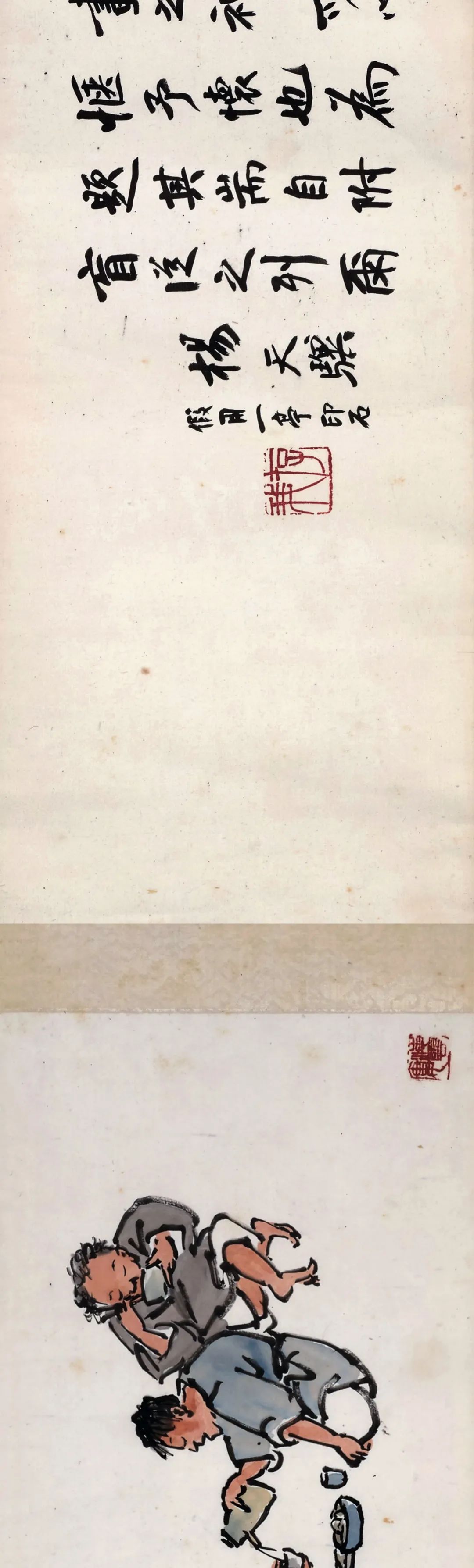

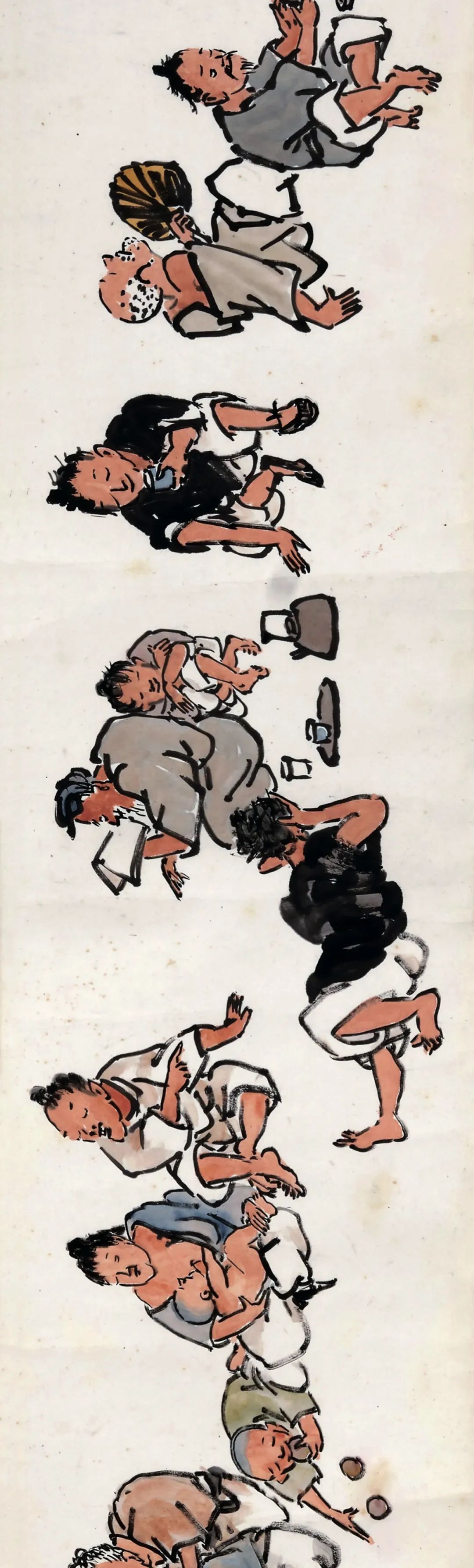

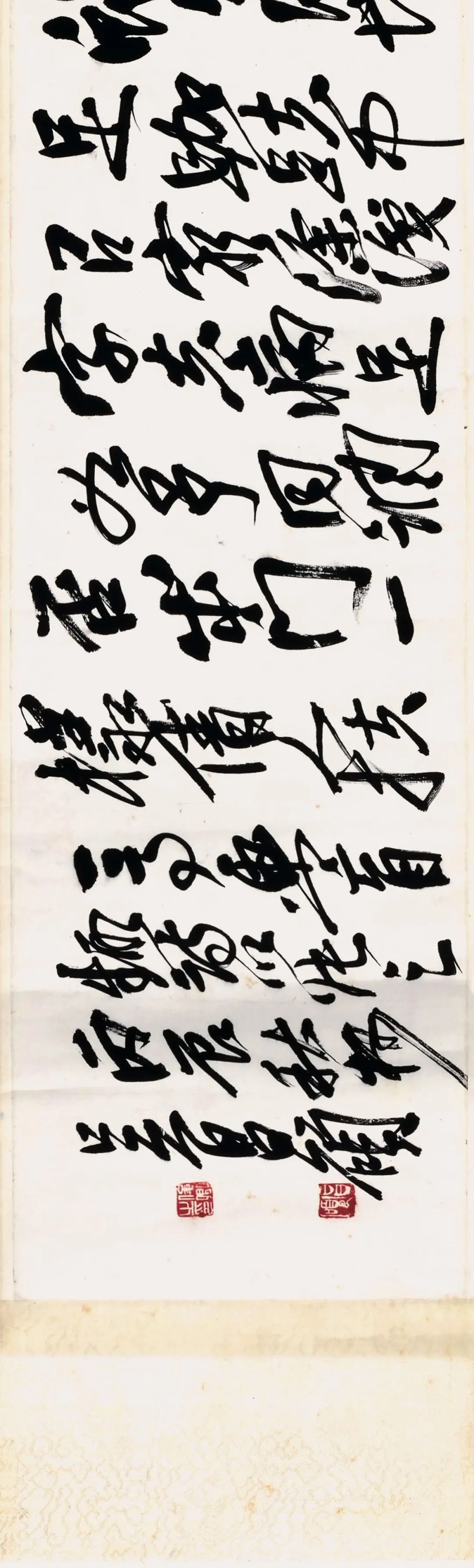

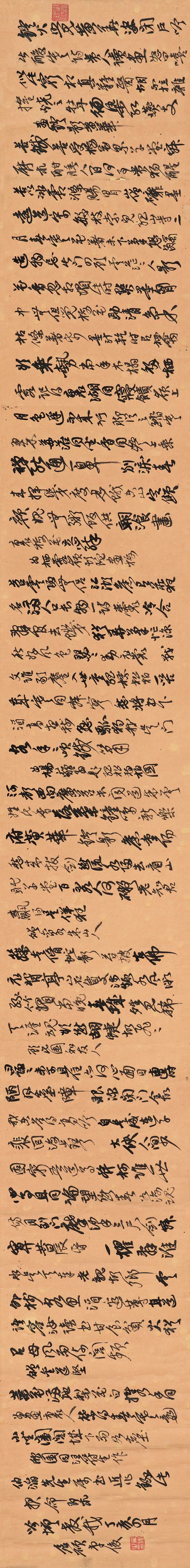

王震 瞎趣圖

題識:瞎趣圖。丙辰暮秋,病起無聊,寫此遣興。瞎涂瞎抹,趣在其中。世事如此,非吾饒舌。白龍山人。楊天驥(1882-1958)題引首:瞎趣。丙辰十月南還過滬,謁一亭先生獲觀其病后所作瞎趣圖,余不能畫,然識畫之神,可以愜予懷也。為題其耑,自附盲從之列爾。楊天驥。假用一亭印石。鈐印:存我1.吳昌碩(1844-1927)題:眼無天日耳猶聽,聽到天河洗甲兵。天意斯文留一線,其間著個左邱明。心地光明我佛同,男爭足赤女頭蓬。詩成今日得誰賞,編入盲詞擘阮中。蝸牛滿地足跏趺,中有窮涂識字夫。病足如予同調否,出門一樣倩人扶。一亭畫盲趣,詩以歸之。丙辰秋杪,吳昌碩。鈐印:俊卿之印、昌碩2.李瑞清(1867-1920)題:處今之世只合瞎談瞎唱,瞎讀瞎看,瞎飲瞎醉而已。杜少陵詩云:眼復幾時暗,耳從前月聾。此語深有味。清道人。鈐印:清道人1.“方寸之間——梅潔樓藏手卷冊頁”,嘉德藝術中心,2017年11月7日至22日。2.“方寸之間——梅潔樓藏手卷冊頁”,香港元創方,2018年3月24日至4月5日。1.《王一亭書畫集》,圖10,上海書畫出版社,1988年。2.《王一亭年譜長編》,第159 頁,上海書畫出版社,2010年。3.《方寸之間:梅潔樓藏手卷冊頁(北京展覽場刊)》,第8-9頁,梅潔樓,2017年版。4.《方寸之間:梅潔樓藏手卷冊頁(香港展覽場刊)》,第8-9頁,梅潔樓,2017年版。

1916年四月,王震與吳昌碩共讀藏畫,檢得揚州八怪之一的閔貞《盲人圖》,覺其意足神完,洵足取法,乃囑吳昌碩作題以記。《瞎趣圖卷》作于這一年的暮秋,描繪了男女老少共16個人物,這些人物形象各異,或正或側或背,各人“瞎談瞎唱,瞎讀瞎看,瞎飲瞎醉”,各盡其態,作者在題跋中自謂:“瞎涂瞎抹,趣在其中。世事如此,非吾饒舌。”吳昌碩特地以為此卷題詩一首,以他擅長的行書一蹴而就:“眼無天日耳猶聽,聽到天河洗甲兵。天意斯文留一線,其間著個左邱明。心地光明我佛同,男爭足赤女頭蓬。詩成今日得誰賞,編入盲詞擘阮中。蝸牛滿地足跏趺,中有窮涂識字夫。病足如予同調否,出門一樣倩人扶。”偕趣橫溢,兼諷世態人心。其畫盲趣,當是受了閔貞盲人圖的影響。畫中墨色的濃淡轉變間,衣服的質感和人物體型的重量感活躍于紙上。王震這一類人物常以粗澀畫法簡筆勾勒,筆墨相比其對山木風雨的描寫稍顯厚重嚴整。這種畫法既有其師任伯年粗筆一類作品的筆法影響,有徐渭山水人物小品中的簡拙,但更可能受啟發于清乾嘉年間畫家曾衍東的小品人物畫。王震收藏有曾衍東十四開人物冊頁,是這位特立獨行的畫家的諷世之作,吳昌碩于1914年的題跋中贊曰“滌我塵襟讀此畫,畫境移人吁可怪”,這種以風俗小品來諷世的趣味,在王震《瞎趣圖卷》、《街頭相爭圖》等一系列風俗畫中得到了充分的體現。王震畫中的人物畫法似篆書筆法,用筆更為硬朗少波磔,用筆強勁,極具金石味。勾勒隨意而造型準確,筆墨變化靈活有致。由于不用考慮商業,畫風瀟灑脫俗,別具一格。王震的人物畫風,也由此豐富了海上畫派的人物風格。

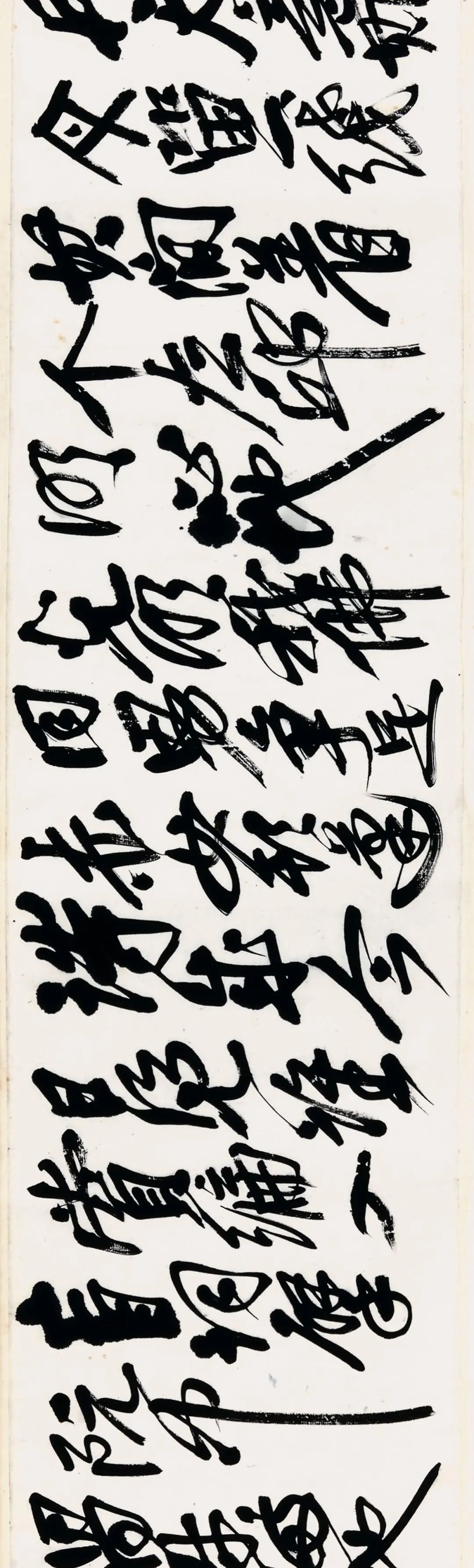

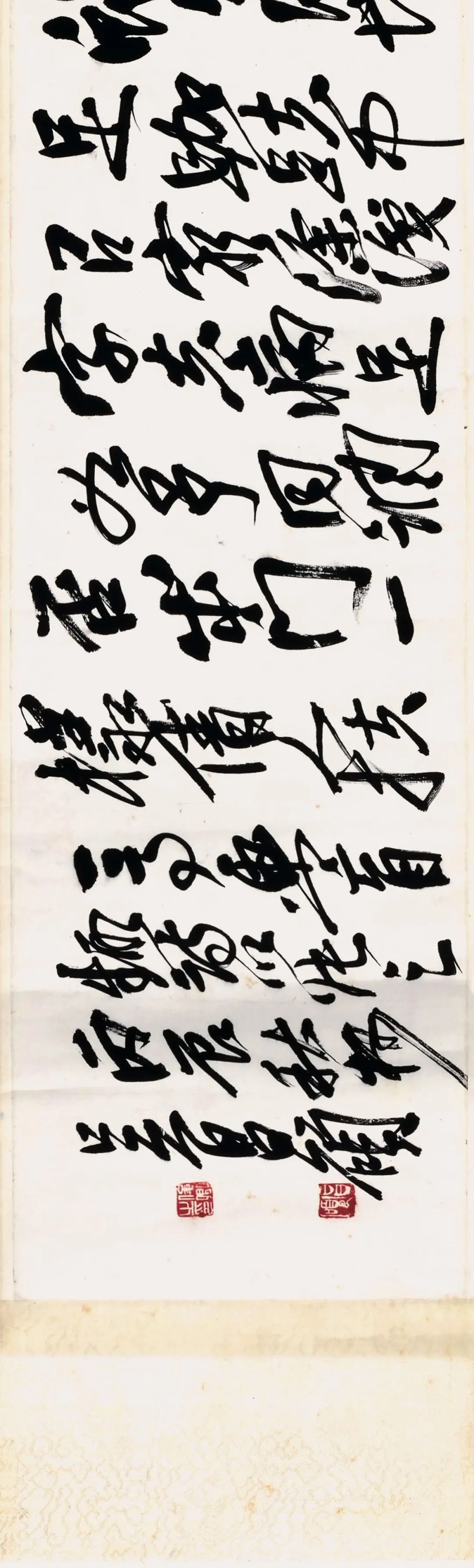

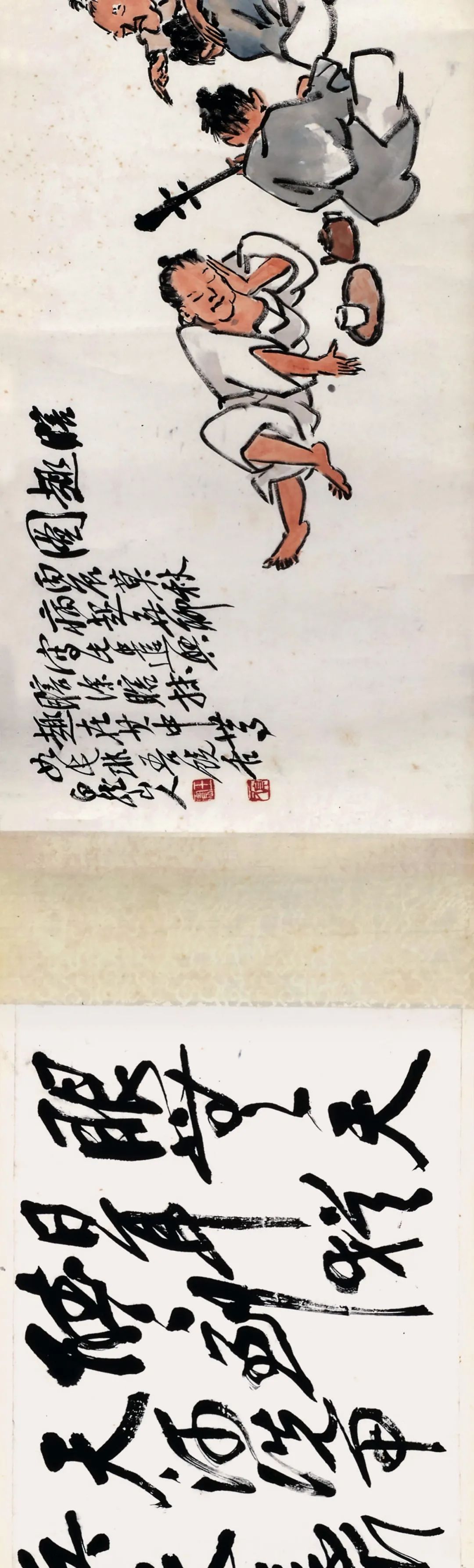

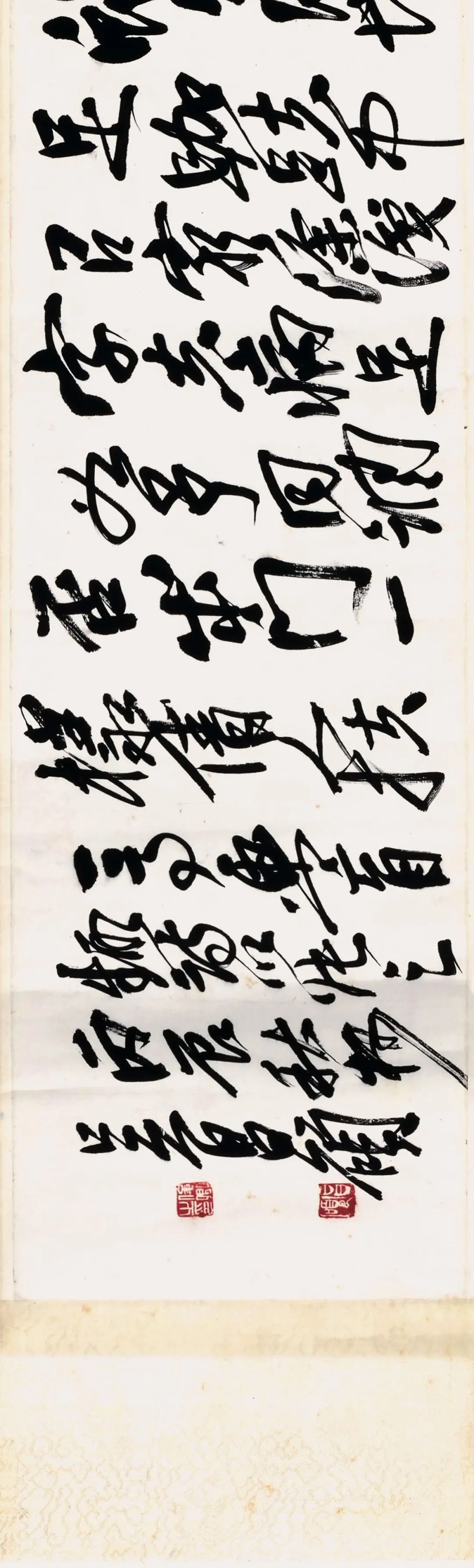

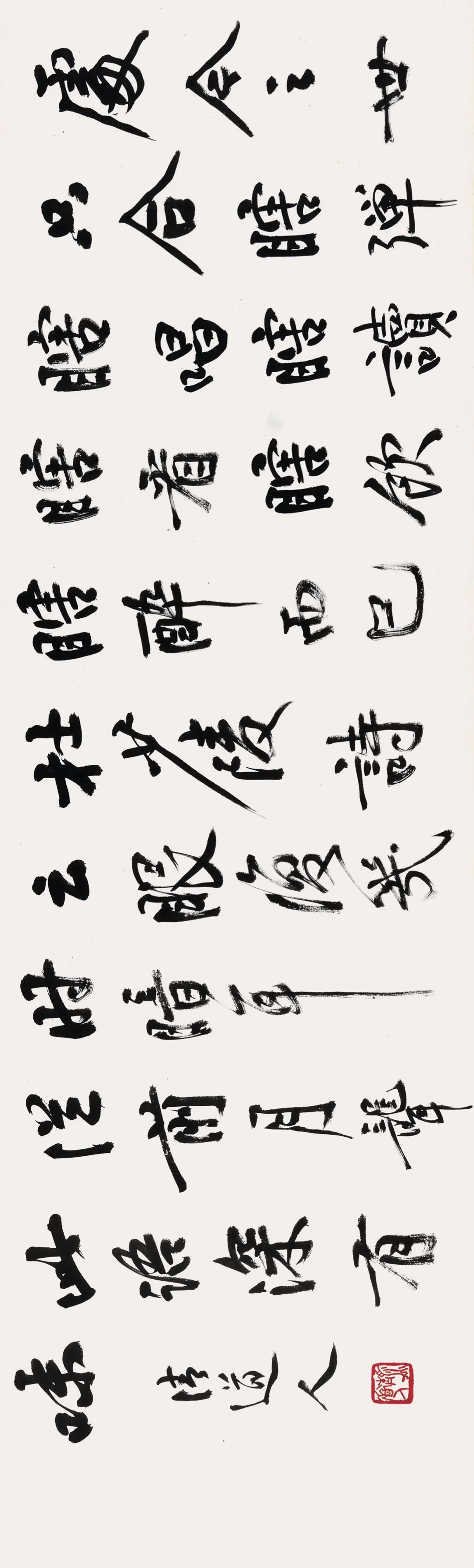

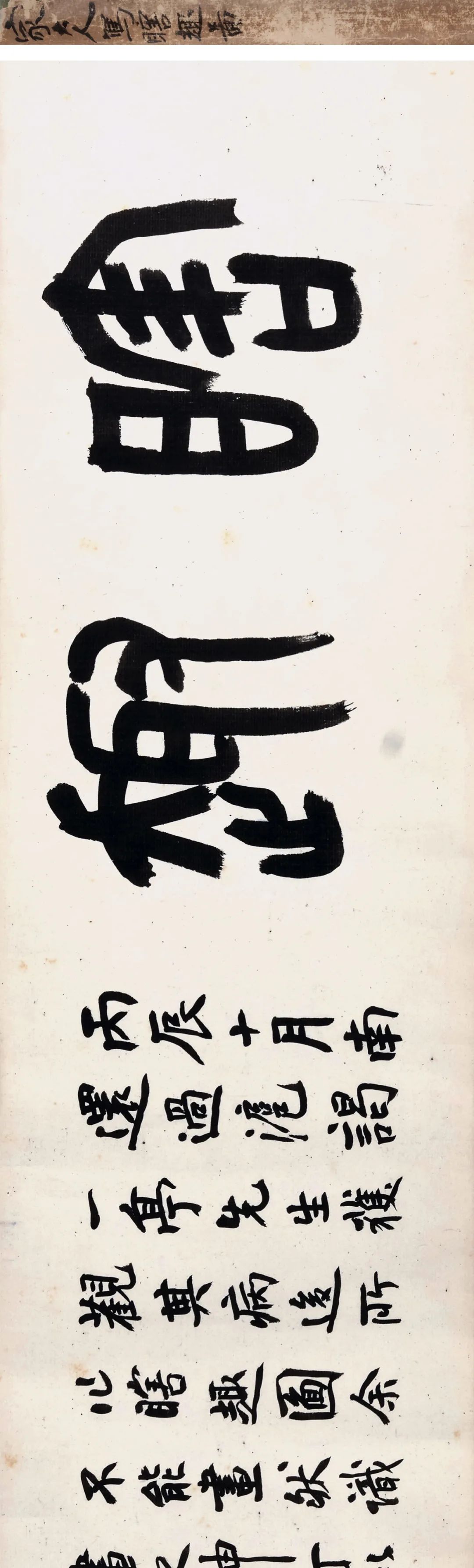

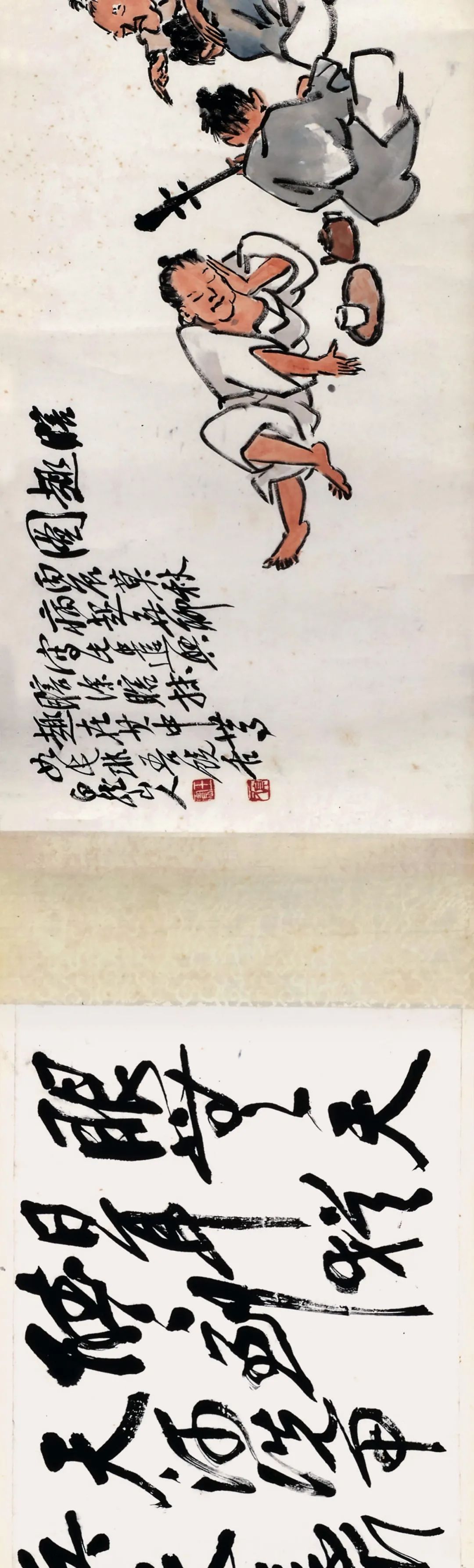

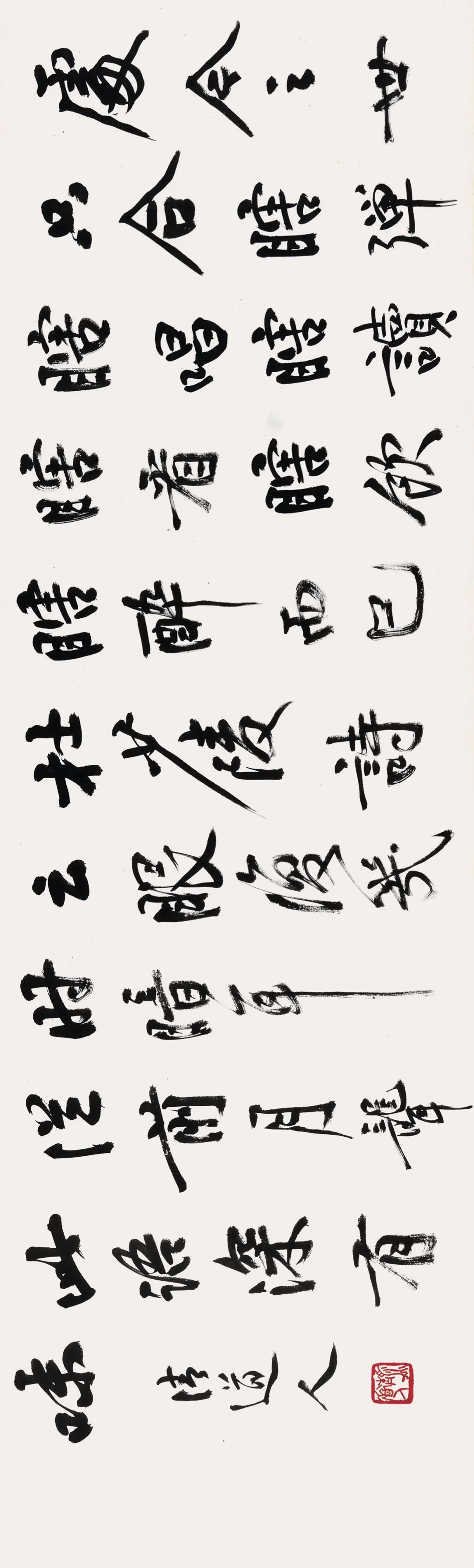

題識:伯滔先生屬書近作,錄此報命,即求吟壇教我。丁亥四月,倉碩弟俊。上款:吳滔(1840-1895),浙江石門人,字伯滔,號鐵夫,室名來鷺草堂。能詩工書,善畫山水,兼能花卉。終年杜門作書,不預外事。子吳澗秋,吳待秋。一生作品頗豐。著有《來鷺草堂集》。

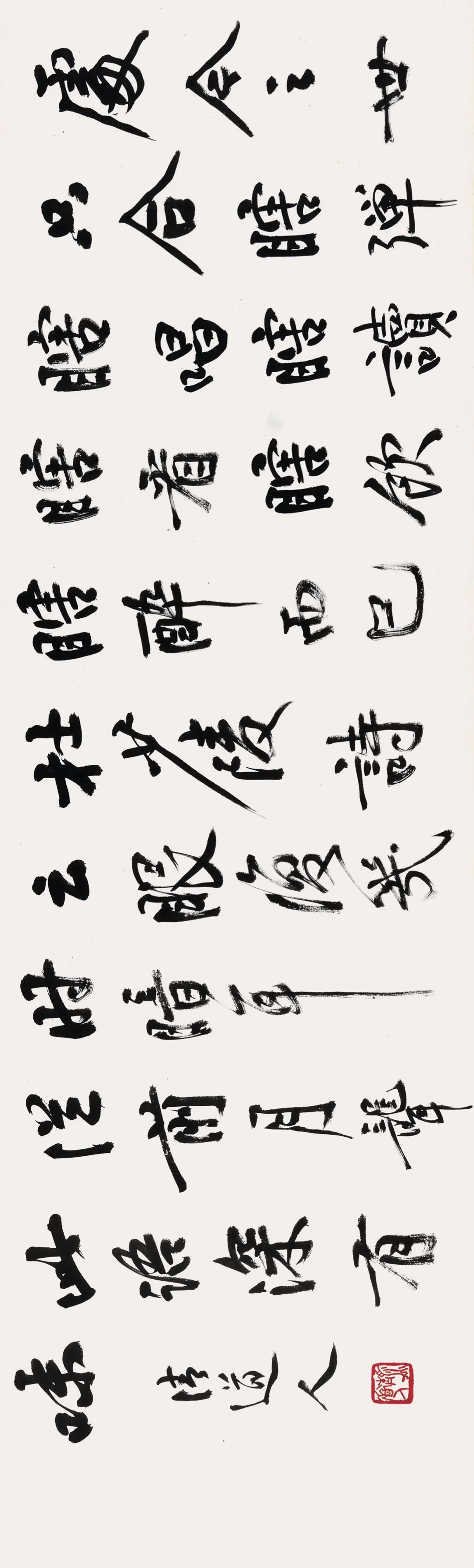

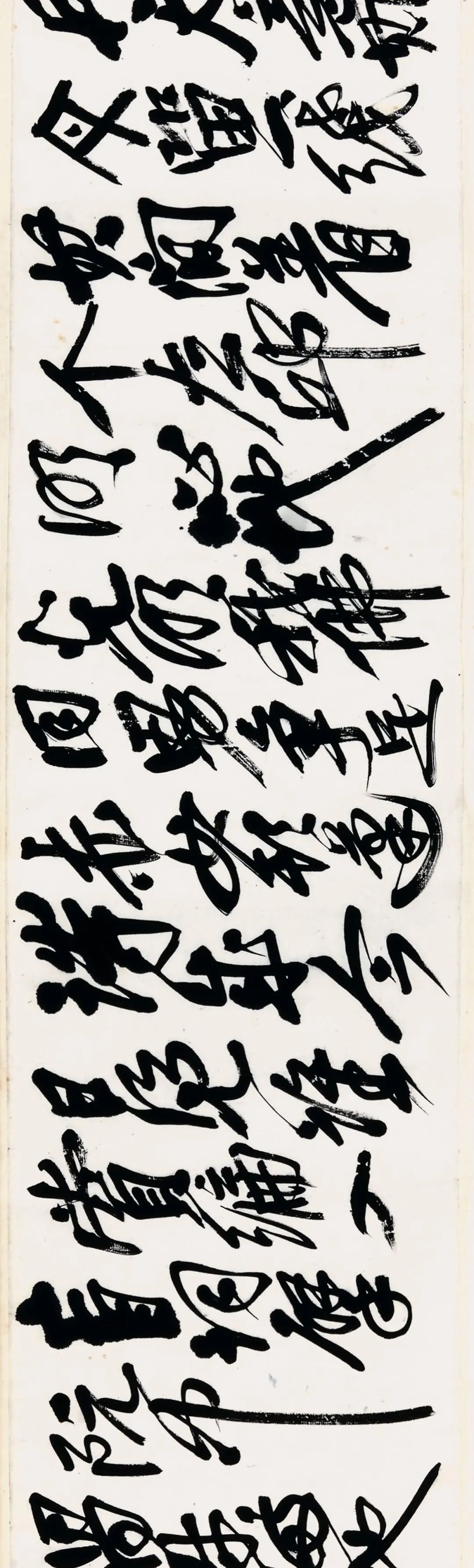

吳昌碩行書早年學王鐸,中年后涉獵更廣,對祝允明、何紹基甚為推崇,又接受晚明諸家書風。其行草書融匯諸體之長,氣勢跌宕,默契酣暢,下筆兼具金石氣,古拙老辣。沙孟海曾評價說,吳昌碩“行草書純任自然,一無做作,下筆迅疾,雖尺幅小品,便自有排山倒海之勢”。《行書自作詩》書于1887年,共錄吳昌碩自作詩七首,寫贈“伯滔先生”,“伯滔”即吳滔(1840-1895),字伯滔,號鐵夫,又號疏林。石門(今浙江桐鄉市崇福鎮)人。著名山水畫家,與吳昌碩、吳秋農合稱“三吳”。他不慕榮利,性耿介,品極高,終年杜門揮毫,一心藝術,工山水兼能花卉,墨色濃厚不落恒蹊,頗似張安伯,亦能詩善書;常雇舟沿運河北行,遍游名山勝水,沿途賞景寫生,將江南水鄉風光盡收筆底。著有《來鷺草堂集》。

1873年,三十歲的吳昌碩在杭州俞曲園詁經精舍學習辭章和訓詁,期間結識了正在杭州的吳伯滔。吳伯滔年長吳昌碩四歲,在當時畫壇已有一定畫名,而大器晚成的吳昌碩還沒有多大成就,但是對書畫的共同追求和淳厚樸實的耿直性格使兩人一見如故,將對方視為知己,常在一起揮毫合作,切磋書畫,相互取長補短。吳昌碩的《石交集》中記錄了與他結為金石之交的畫友,這些師友在其藝術和人生中或多或少都產生了一定的影響,吳伯滔便在其中。吳昌碩曾在《吳伯滔贈山水障索寫梅花》一詩中說:“堂上松樹生十圍,滔老不畫還數誰。”吳昌碩雖喜交游,但因其性迂拘,朋友并不多,而能稱得上知己的更是少之又少。因此,當1895 年五十六歲的吳伯滔去世時,吳昌碩為失去這位摯友悲傷不已。

凡注明 “卓克藝術網” 字樣的視頻、圖片或文字內容均屬于本網站專稿,如需轉載圖片請保留“卓克藝術網”水印,轉載文字內容請注明來源卓克藝術網,否則本網站將依據《信息網絡傳播權保護條例》維護網絡知識產權。

掃描二維碼

手機瀏覽本頁