淺論扶手椅之流變 — 兼記黃花梨四出頭官帽椅

日期:2021-04-13 11:19:42 來源:中貿圣佳

拍賣

>淺論扶手椅之流變 — 兼記黃花梨四出頭官帽椅

文/譚向東

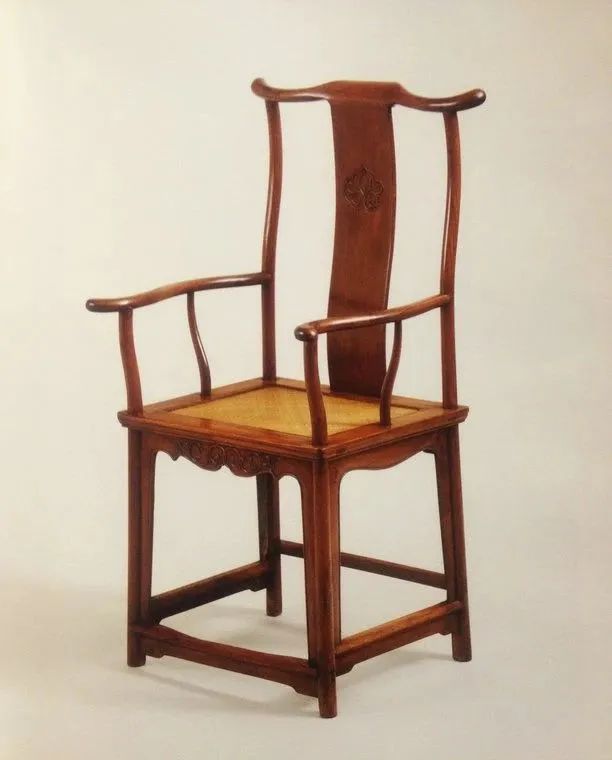

座寬: 56.6cm 座深: 47.3cm 高: 118.6cm

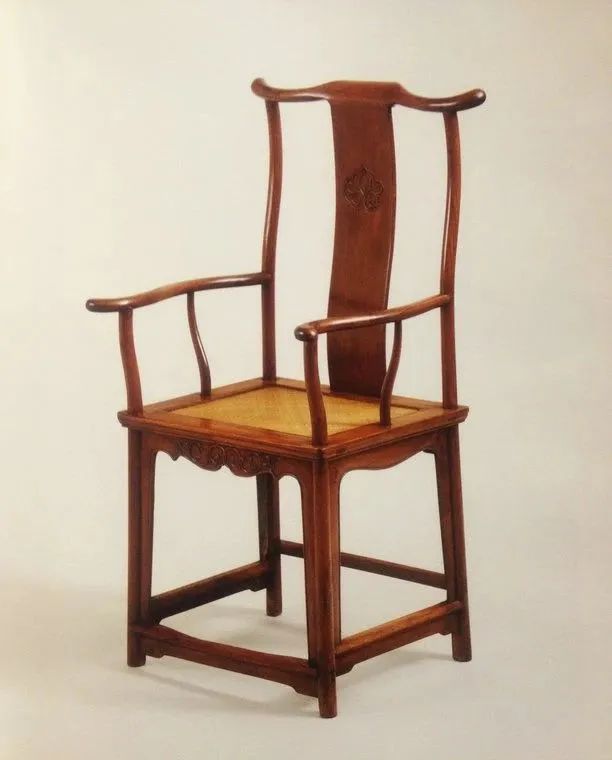

中貿圣佳2021春拍,呈現一對黃花梨四出頭官帽椅。關于這兩只椅子的奇特經歷,筆者曾在2014年3月18日寫過一篇博文,題為“難成眷屬的兩把官帽椅”。不久,張金華先生看過后對我說了兩個字:“快了”。今將當年的博文原文照錄,不改一字,也是值得玩味的一段趣事。當時未見到Nicholas Grindley的藏品實物,照片所限,尚不知該椅扶手與腿足連接處亦是出頭的榫子,實為遺憾,今特為補充說明。文中關于尺寸的謬誤,是當時信息來源的錯漏,各位看官見過實物便知。http://blog.sina.com.cn/s/blog_7b39e0ce0101ssc5.html嘉德開年雙展上的一把黃花梨四出頭官帽椅,在幽暗的燈光下默默靜立著。椅為四出頭式,搭腦和扶手蜿蜒旖旎,舒展流暢。背板和壸門券口牙板上淺雕卷草,曲線柔美。這把標致俊朗的大四,是近年拍場上的名品。99年由嘉木堂售予著名收藏家Eskenzi,他的12件經典明是黃花梨家具,在前年嘉德春拍上驚艷出場,令全球矚目。而這把椅子不在其中,卻不知何時回到嘉木堂,得以在本場展出。該椅有著鮮明的特征,因此令人過目不忘。搭腦和扶手的四出頭,外翻和上揚的趨勢明顯;常見的扶手與鵝脖折角處的角牙,并未出現,也沒有修補的痕跡,似是原始設計就如此。無獨有偶,另一把椅子也有著相同的特征,連形制和紋飾都如出一轍,是收藏家Nicholas Grindley的藏品。2001年和2008年,他的椅子兩次出現在亞洲藝術展上,看來是未曾易手。如果不熟悉的人,很容易將兩把椅子混淆,因為實在太相似了。盡管如此,兩把椅子還是有這顯著的差別。Nicholas Grindley的藏品,步步高趕棖在腿足上透出明榫,而本次展出的椅子,則無此特征。當然,這一點是可以人為改變的。另外,兩把椅子的尺寸也有較大的差異,尤其是座面。Nicholas Grindley的高118.2厘米座寬62.2,深55.3厘米,Eskenzi的高119厘米,座寬56.5,深47.5厘米。形態及神韻極為相似的家具,往往出自同一地區同一作坊,甚至同一位匠師。然而,市場的原因,這兩把貌似成對的官帽椅,注定了無法終成眷屬天各一方。關于中國古代座椅的起源一說,翁同文先生在《中國座椅習俗》一書中,述及前輩學者侯思孟、吳同、崔詠雪的考證研究,并明確贊同一九六七年美國漢學家侯思孟(Donald Holzman)的觀點,析辨各家謬說,舉證確鑿,考明西晉末年佛圖澄所坐的繩床是最早例子,乃源自印度,由佛教僧侶傳來,又長期為僧侶坐禪入定的坐具。一九七三年吳同先生以英語所撰《從輸入的游牧人坐具到摺疊扶手靠椅》一文,與侯思孟觀點不約而同。一九八六年臺灣學者崔詠雪出版《中國家具史之坐具篇》,資料詳實,圖片豐富,寫下了中國家具史的重要一頁,可惜此后再無論述。

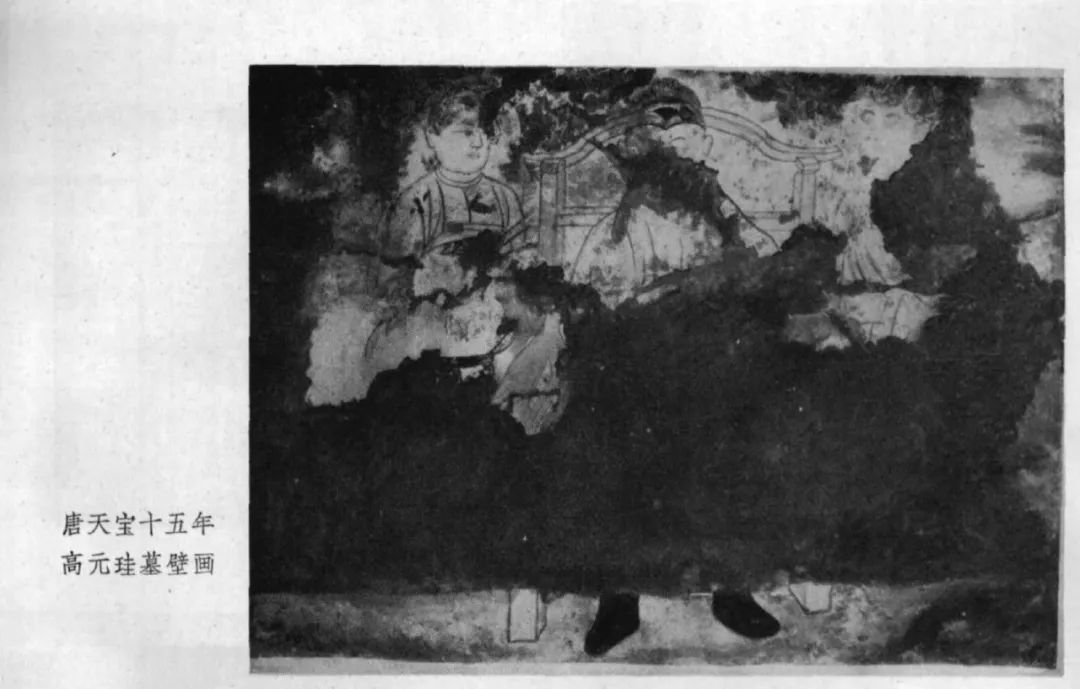

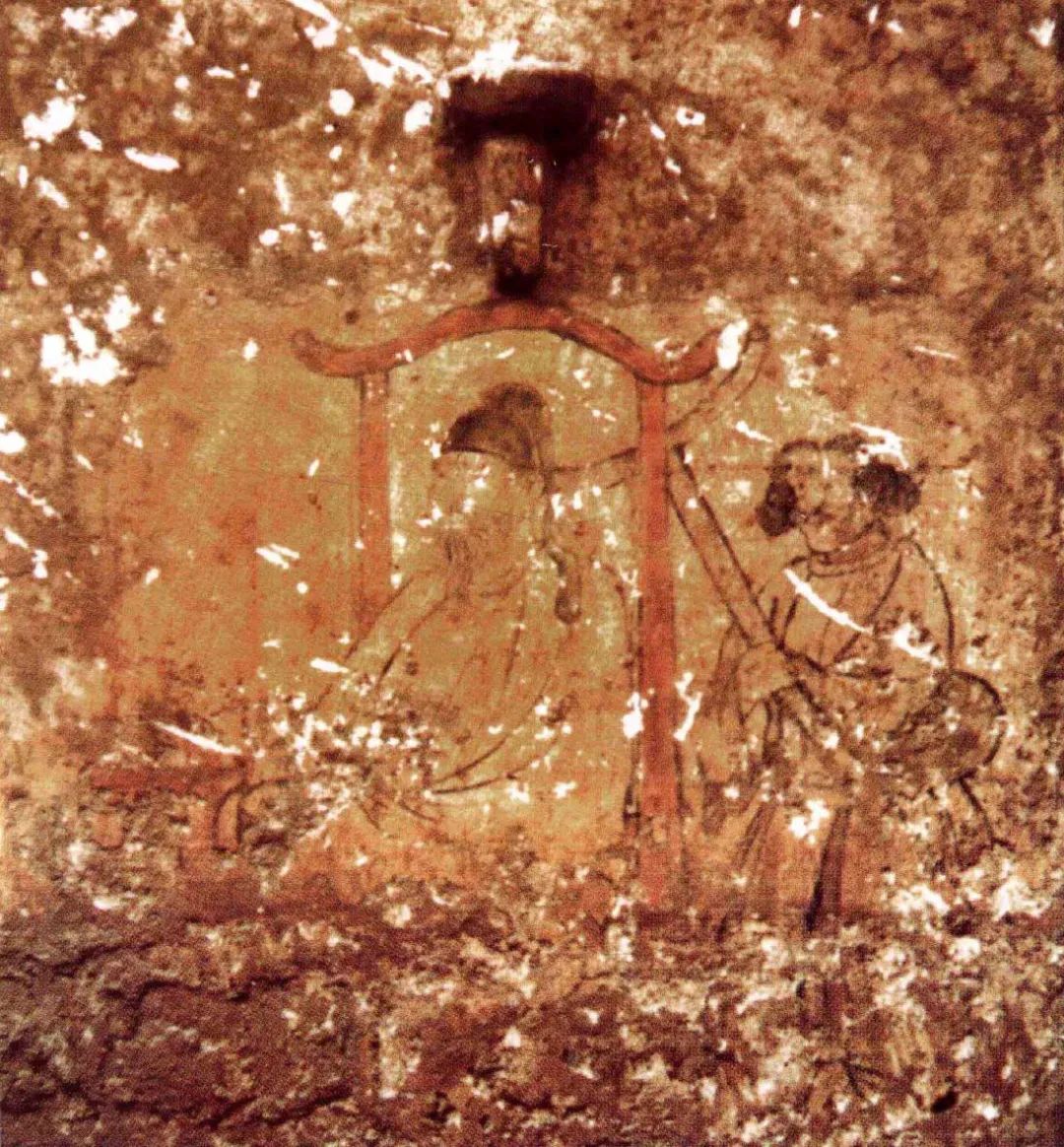

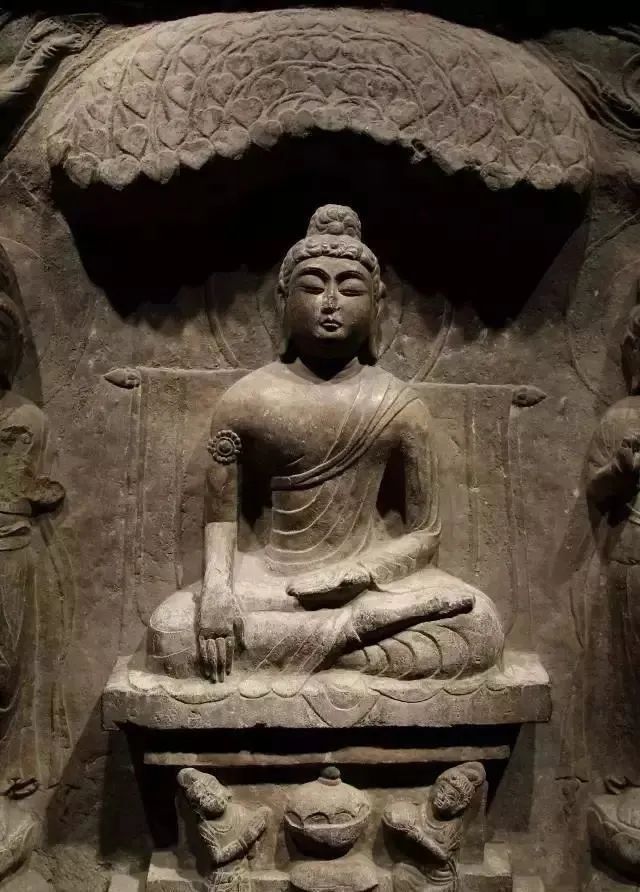

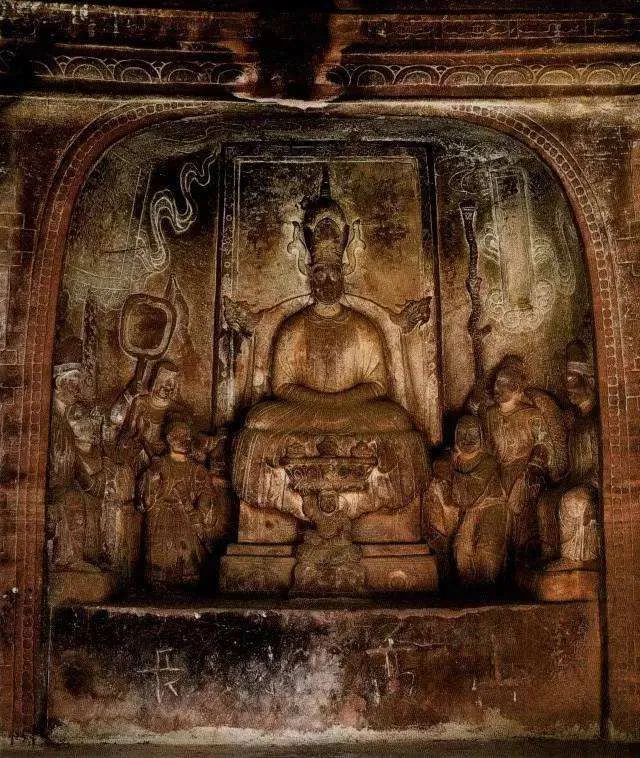

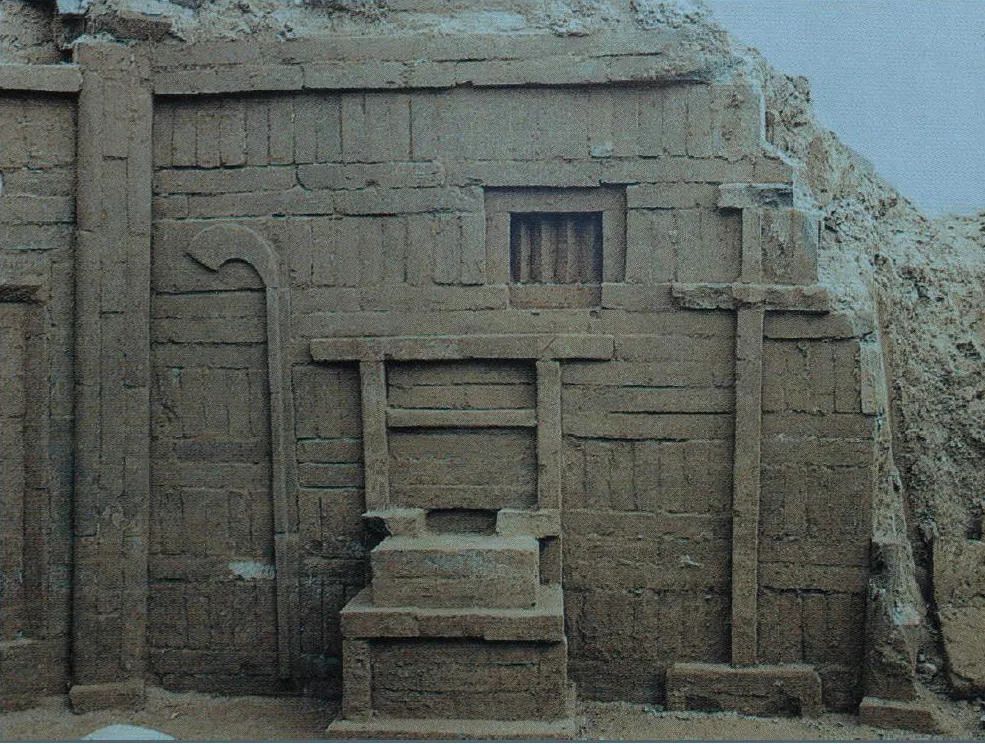

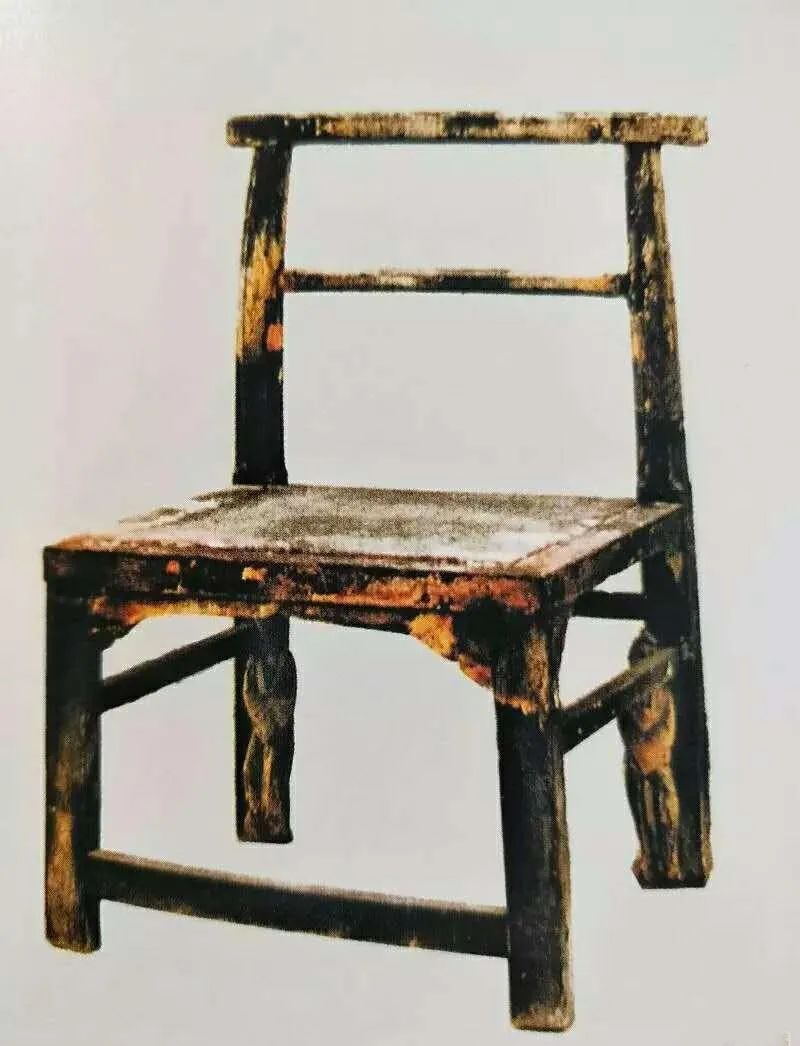

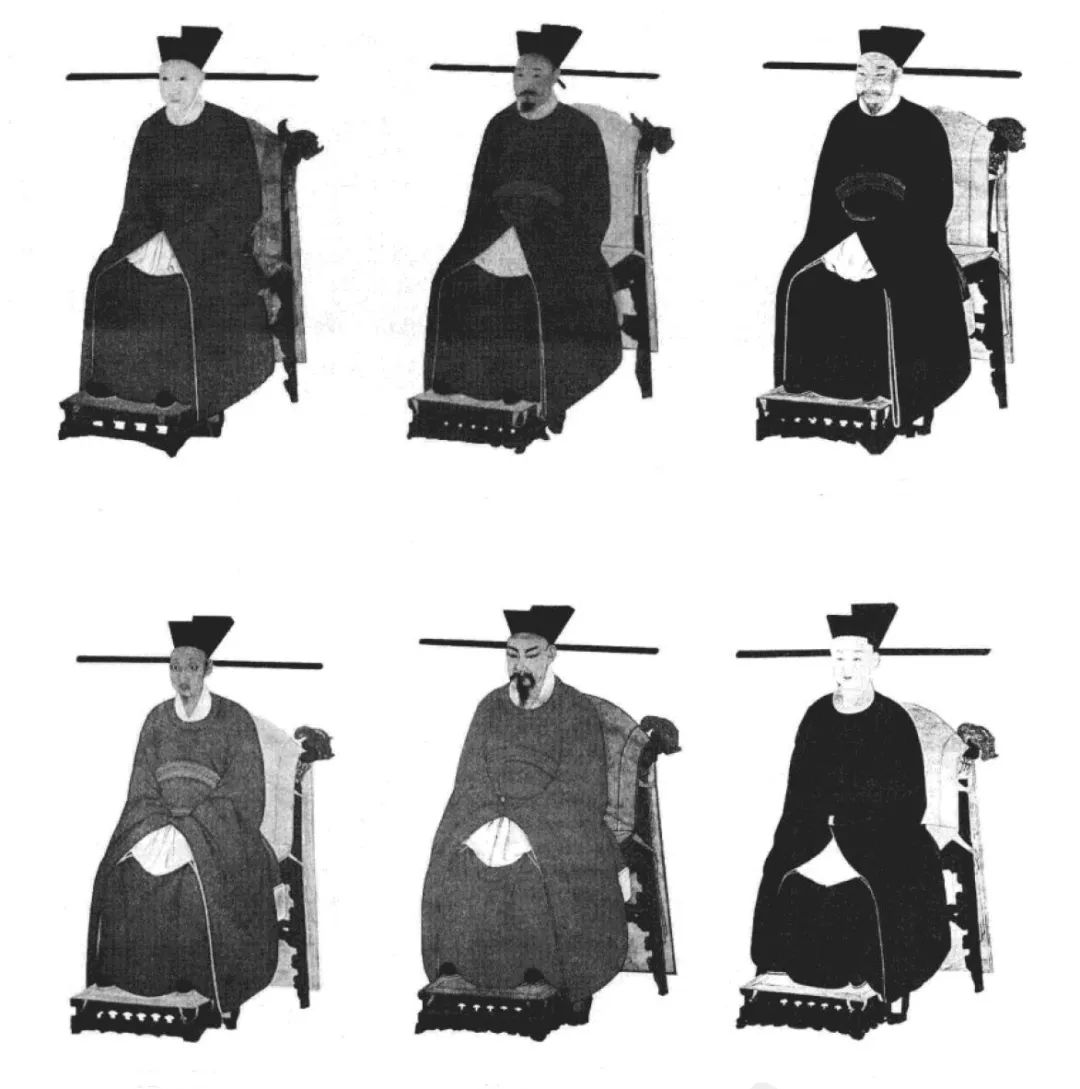

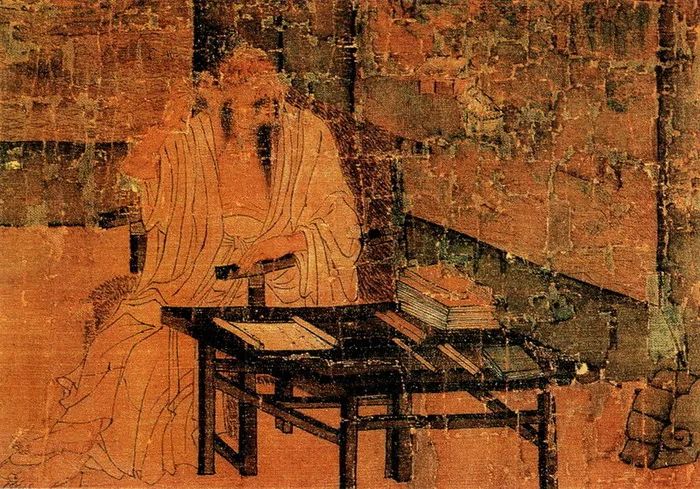

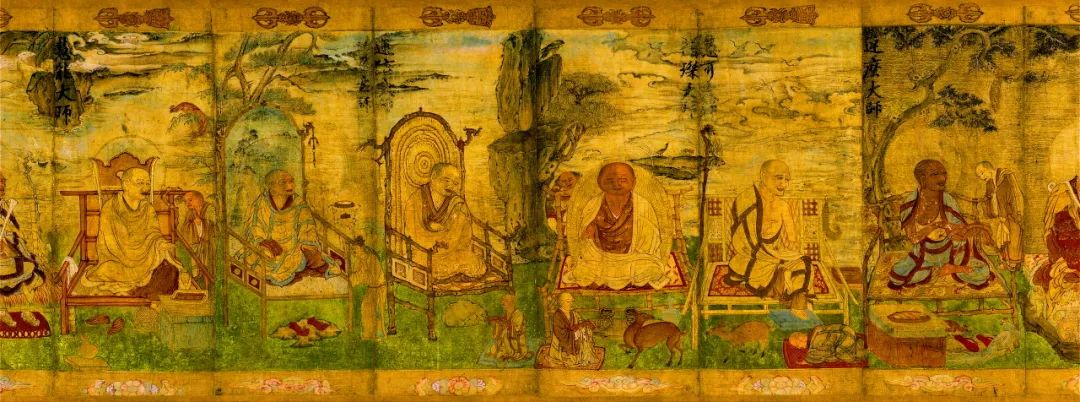

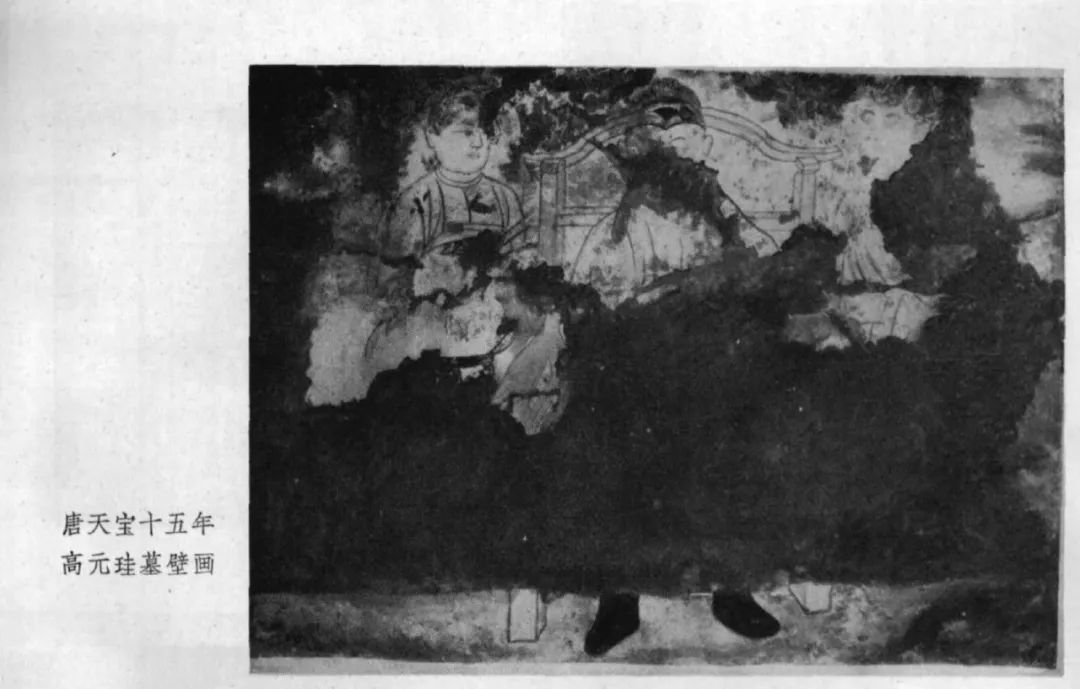

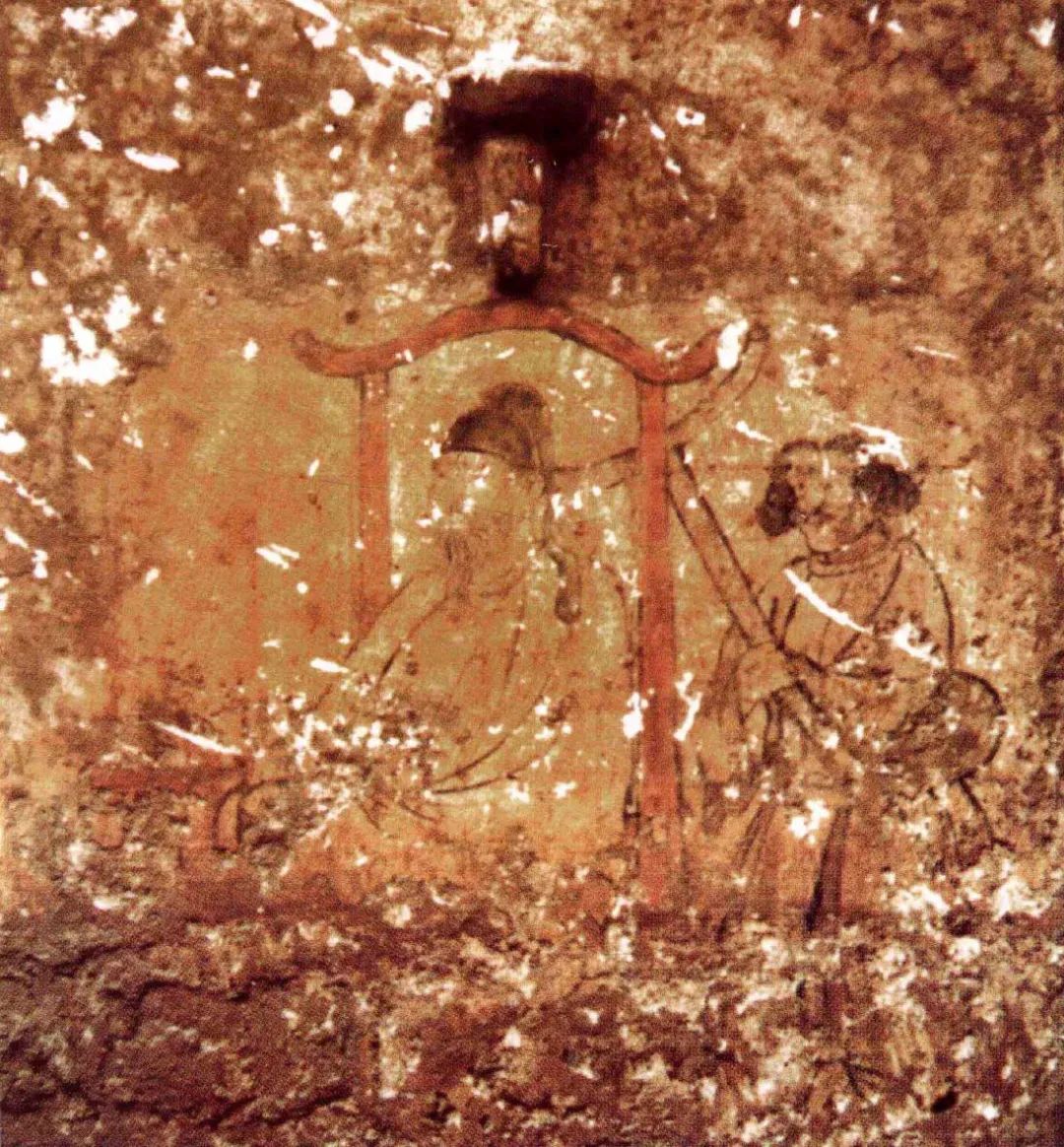

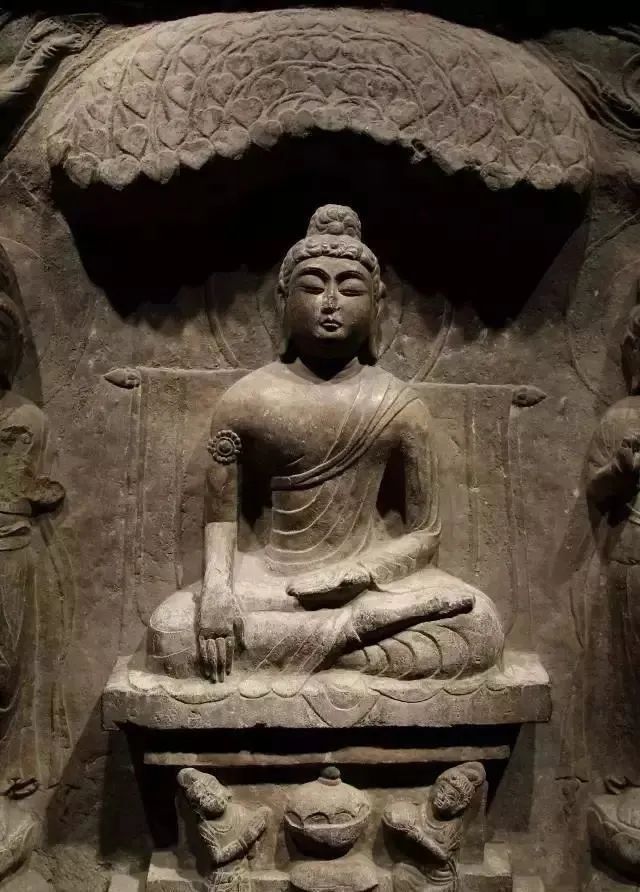

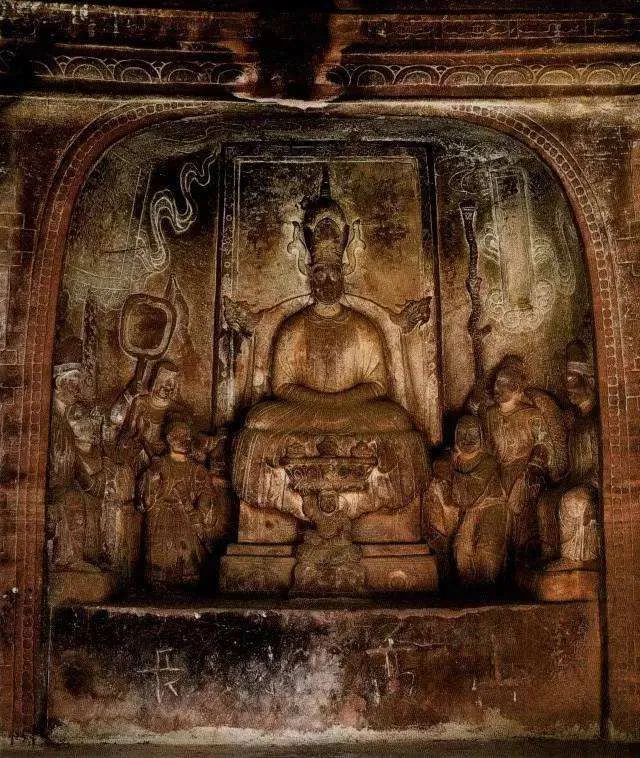

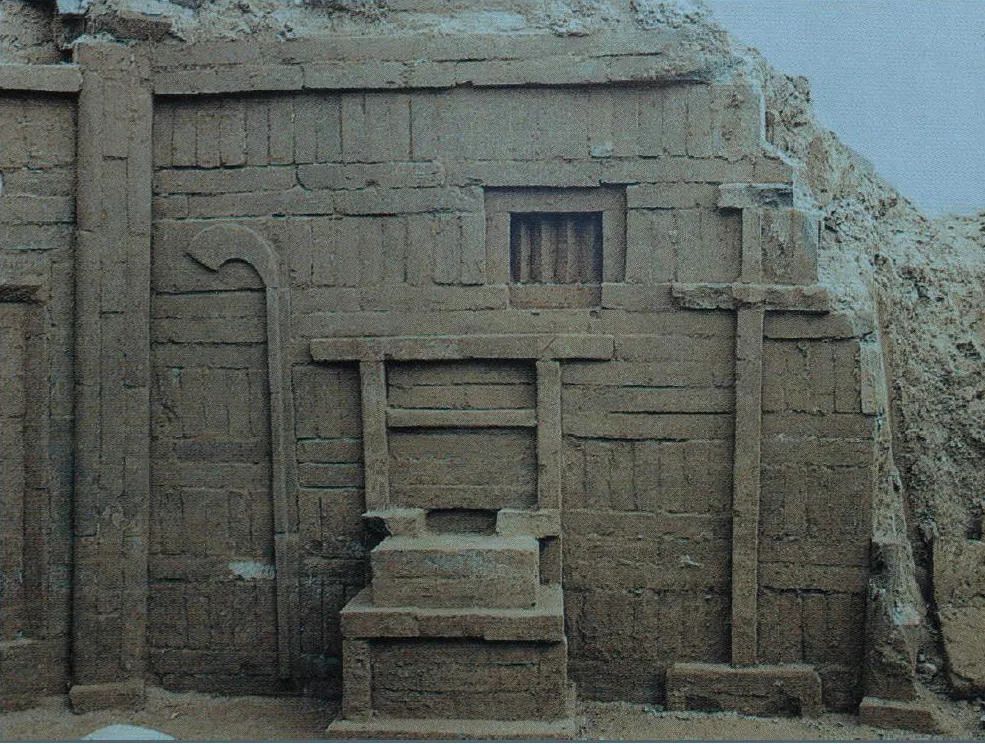

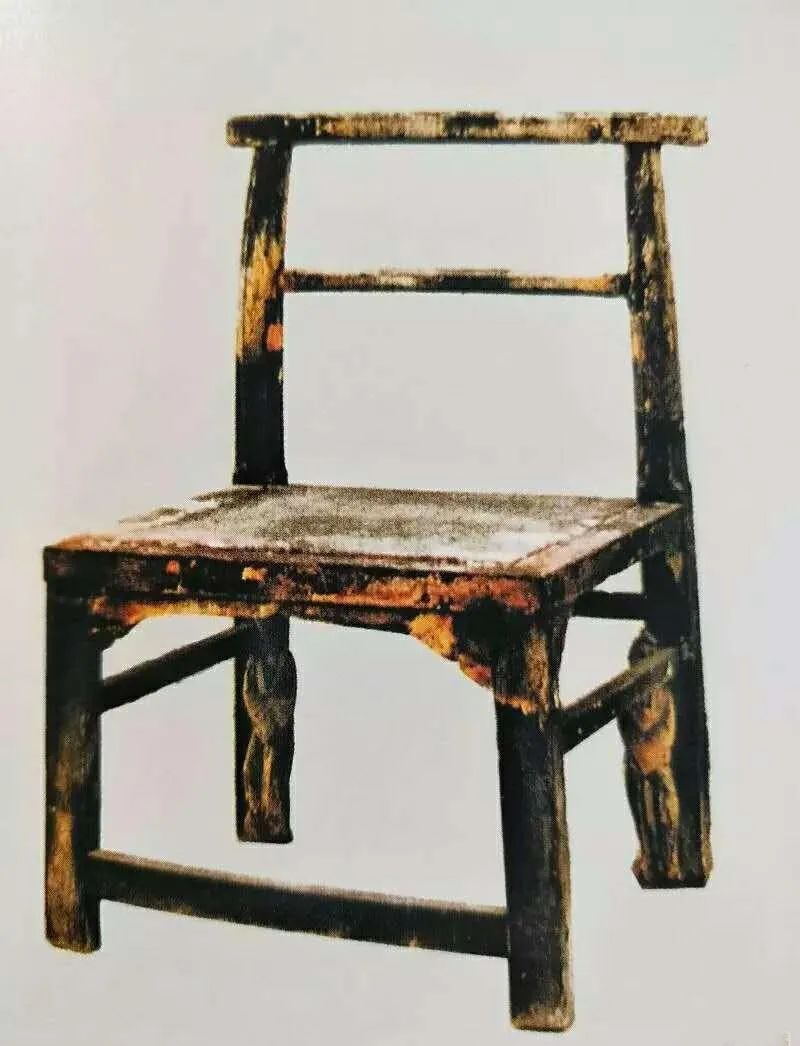

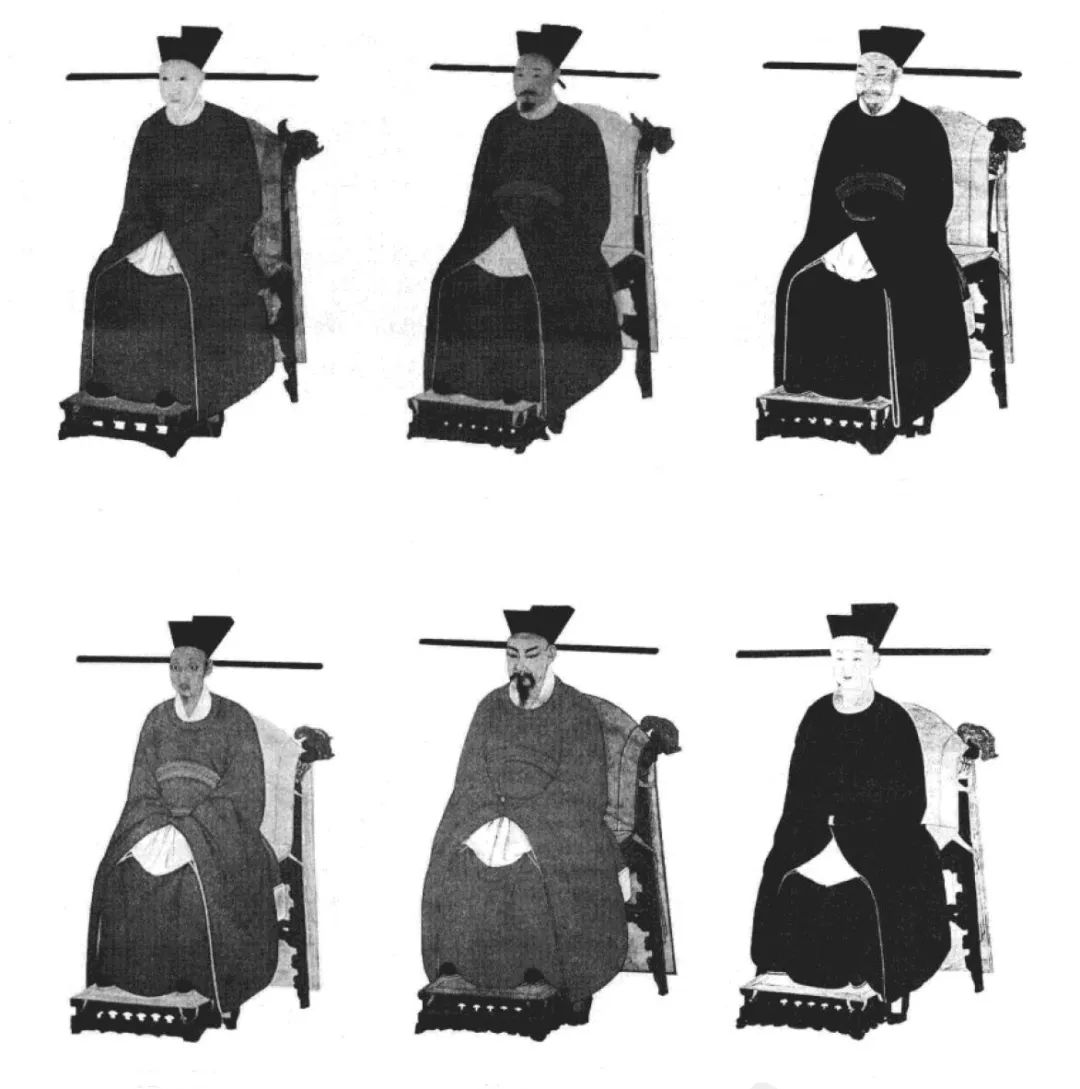

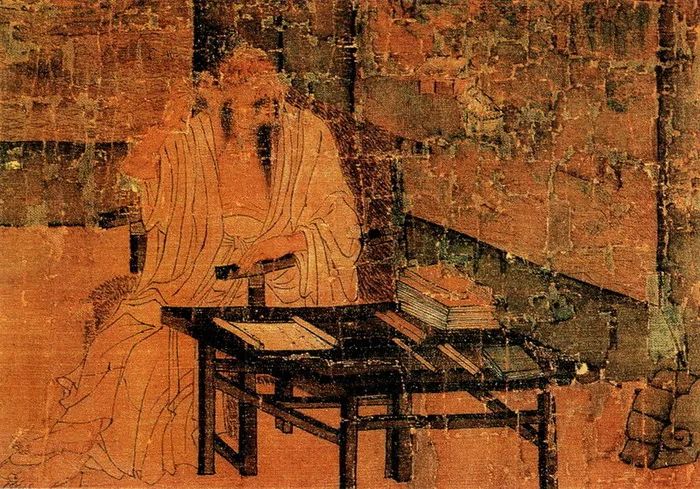

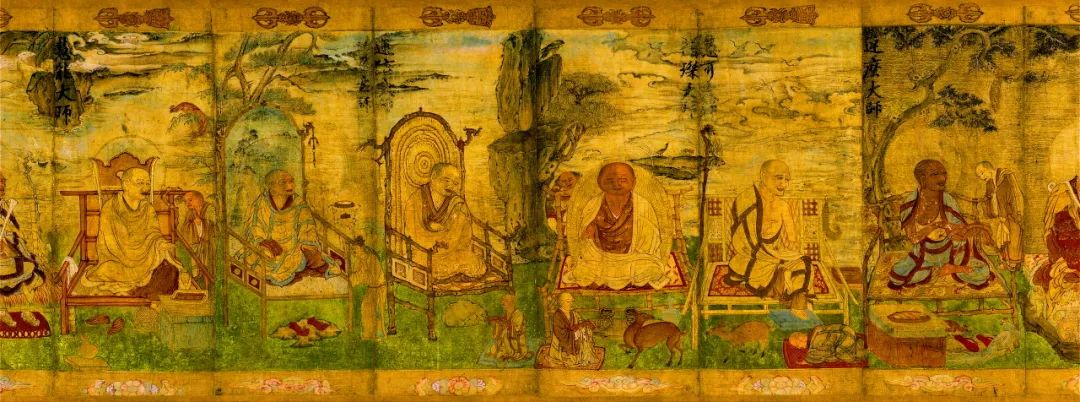

在沒有新的證據公布之前,繩床隨佛教傳入成為中國座椅的開端是不爭的事實。以敦煌莫高窟為代表的西魏至唐代壁畫中,繩床的形象提供了研究的依據。例如莫高窟285窟主室北披西魏大統四年壁畫、陜西靖邊縣統萬城周邊仿木結構壁畫墓之北朝壁畫等,都繪有僧人趺坐繩床的影像。敦煌研究所出版的楊森著《敦煌壁畫家具圖像研究》一書,對壁畫中出現的蜀柱柱頭式椅、二出頭椅子、四出頭椅子、早期圍背椅子等有詳盡的描述。書中提及莫高窟盛唐第23窟北壁、中唐第186及第200窟、晚唐第9第138及第141窟等,均有四出頭扶手椅之形象,惜未提供詳盡圖片資料。筆者查詢到晚唐第9窟北壁維摩詰圖、五代第61窟東壁北側維摩詰經變中方便品圖及大佛光之寺圖,僧人坐禪的椅子,不僅有彎曲的搭腦,還有腿間管腳棖,最接近我們目前熟知的四出頭扶手椅。右:莫高窟敦煌壁畫第61窟東壁北側維摩詰經變中(五代時期)從廣泛收集的資料來看,早期的扶手椅形象都與佛教有關。1988年上海青浦縣白鶴鎮青龍村,村民開挖窯河時發現一座唐代水井,水井中出土長沙窯執壺2件。據《上海文博論叢》2003年第4期周麗娟撰文記載,其中一件釉下褐彩執壺上模印胡人手執長形樂器,偏坐于扶手前聳的繩床之上。唐上海青浦出土長沙窯執壺 周麗娟 上海文博論叢2003.04期該椅靠背雖矮,但扶手有出頭,極可能是四出頭椅。其靠背編織成網格狀。發掘報告中認為這把高背扶手椅的式樣與文獻中所說的繩床極為相似。那么佛教世界之外的世俗生活中,是否有四出頭扶手椅的存在?筆者嘗試搜集唐代座椅的形象資料,流傳最廣者有二。其一為日本正倉院所藏赤漆欟木椅子。從造型上看,該椅扶手前端立柱向上出頭,并非目前意義上的四出頭。據崔詠雪書中110頁所載,正倉院所藏大致是奈良時代光明皇后奉獻佛前的圣武天皇遺物(公元756年左右),原件本已散亂,現為復原之狀。椅面為編織物,即所謂胡床椅。從其用途上看,仍是佛教人士用具。另一廣泛流傳的形象,是高力士之兄高元珪之墓中壁畫。高元珪下葬于唐天寶十五年(756年),時為安史之亂次年,與正倉院藏品時代相近。很多書籍文章曾經引用該墓壁畫線圖,畫中高元珪垂足坐于一大型椅上,線圖清晰描繪出椅子帶有直方扶手,并以此判定天寶至開元年間,已有四出頭扶手椅在民間使用,至少是在貴族中流傳。但筆者查詢到《文物》雜志1959年第8期所載賀梓城《唐墓壁畫》,文中插圖顯示該線圖與壁畫所繪不完全相同。插圖顯示壁畫漫漶不清,實無法認定高元珪所坐為扶手椅。此類線圖與實物不符的情狀時有發生,還望今后的研究者予以厘清。現藏首都博物館,北京市陶然亭唐何府君墓出土壁畫,唐史思明天順元年759年。墓主坐一搭腦彎曲的方材椅子,但似乎沒有靠背。畫面下部雖已脫落,但肘部位置應無扶手。唐史思明天順元年759年 北京市陶然亭唐何府君墓出土首都博物館建于唐代中期8世紀的寶慶寺釋迦造像龕,有三尊流失日本,現藏于東京國立博物館。釋迦佛趺坐于寶床上,身后有靠背,直搭腦兩出頭。云南劍川石鐘寺石窟,始于唐武宗會昌元年(841年),寺中雕塑大理國南詔王閣羅鳳、異牟尋議政像,所坐為搭腦出頭雕龍首的寶座,無扶手。河北宣化張慶宗墓,墓主葬于877年。墓東南壁磚雕椅子、馬球桿及燈檠,磚雕部分脫落,但比例上看出該椅為無扶手的兩出頭椅。《考古》雜志1966年第1期載董振修《河北永平清理一座唐墓》,墓主時清為鉅鹿人,葬于831年。文章提及墓室西壁有磚砌桌子,北壁上有茶幾、椅子,東壁中央有燈檠。室內立柱、家具均涂朱色。惜未給出照片資料,磚砌椅子形象未知。資料顯示,除了佛教壁畫之外,出土唐代實物資料中并無確鑿證據指出扶手椅流行于民間。繩床雖早已隨僧侶傳入中國,但并未在民間廣泛使用。帶扶手的繩床似乎僅限于僧侶之間流行。《全唐詩》白居易(772-846年)詩云:坐依繩床閑自念,前生應是一詩僧。印證繩床之類扶手椅只為僧人所用。唐代處于席地坐到垂足坐的轉型期,貴族士大夫注重禮教,仍多延續跪坐的習慣。上海博物館藏唐代孫位的唯一真跡《高逸圖全卷》,圖中竹林七賢席地而坐,身依憑幾,背靠隱囊,完全是魏晉風骨。但唐代的高坐之風,仍然造就了坐具的發展。按《資治通鑒-唐記》穆宗長慶二年十二月辛卯條,記載唐穆宗坐在大繩床上見群臣,這種陳設恐怕是日后寶座流行于宮廷的肇始。唐代周昉的《內人雙陸圖》《揮扇仕女圖》《演樂圖》等,都有坐具的形象,甚至有椅子,但以杌凳類為主。唐李濟翁《資暇錄》云:“近者繩床皆短其依衡曰折背樣,言高不及背之半”。此即玫瑰椅式樣的最早記述。其后兩宋至明代繪畫中,多見玫瑰椅的形象。然而彼時處于坐姿更替的膠著時期,高坐可能僅僅是一股清流。甚至到北宋初年,《閒見錄》記載宋太祖雪夜拜訪趙普,設重茵地上,證明桌椅在宋初尚未普及于民間。楊文公《談苑》:“主家造檀香椅子、桌子,斯固富者罕見之物”,顯見宋初桌椅尚未普遍使用。南宋陸游的老學庵筆記中,甚至譏笑當時婦人坐椅子杌子為沒有法度,可見時人仍沿襲古風,尚有席地而坐的情況,但亦說明南宋時椅具漸漸進入居室生活。唐代至北宋的數百年里,民間不曾流行四出頭式扶手椅,是不爭的事實。《韓熙載夜宴圖》是最好的例證,全卷所繪的座椅,均為無扶手的靠背椅。故宮藏北宋張先《十詠圖》,繪于1072年。圖中四人均坐于燈掛椅上。究其原委,筆者認為與唐代安史之亂和唐武宗滅佛事件有關。天寶十四年的安史之亂,北方大部毀于戰火,寺廟被毀僧侶逃散,北方佛教的發展受到沖擊。更為嚴重的是唐武宗滅佛。敦煌研究所陳雙印、張郁萍《唐代佛教分期問題研究》一文認為,公元845年開始,唐武宗幾乎毀掉了全國所有的寺院,寺院資產也幾乎被全部沒收,絕大部分僧尼被迫還俗,銷毀佛經佛像無數。其后,公元955年,后周世宗柴榮即位的第二年,下詔大毀佛寺,境內佛法寺廟,除了有皇帝題字的可以保留外,每縣只留一寺,其他盡毀。唯獨敦煌莫高窟在吐蕃王朝統治者保護扶持佛教的政策下,避過了會昌法難,得以一脈相傳。這種情形之下,民眾懷有對佛教的恐慌心理,為避免受到滅佛運動的影響,勢必遠離佛教場所,甚至連佛教用具也唯恐避之不及。由此心態造成以繩床為代表的扶手椅,自此不受歡迎。直到趙匡胤奪得江山,吸取了三武一宗滅佛的教訓,廢止了柴榮滅佛的政策,恢復寺院重塑佛像,推崇佛法,佛教才得以漸漸復興。因此,滅佛運動毀了佛教,也間接導致扶手椅的流行滯后了兩三百年。九至十一世紀的三百年間,我們很難看到扶手椅,尤其是四出頭椅的身影。在北方,與大宋朝對峙的遼代,出土多件坐具,比如遼代中期內蒙古解放營子、內蒙古赤峰喀喇沁旗婁子店鄉上燒鍋村、內蒙古林西縣氈鋪鄉哈什吐村、內蒙古翁牛特旗、遼寧法庫葉茂臺7號遼墓出土的木椅等,以及遼代晚期河北宣化張文藻墓、宣化下八里張匡正墓、河北廊坊市安次區西永豐遼墓出土的木椅等。在南方,江蘇江陰宋孫四娘子墓出土北宋木靠背椅,江蘇常州武進區村前蔣塘南宋墓出土桌椅。直到遼代晚期北京市房山區天開塔地宮出土(1110年)木椅,以及寧夏賀蘭縣拜寺口雙塔出土(1189年)西夏彩繪木椅,始見扶手椅的實物。而山西大同金代閻德源墓出土(1189年)的木椅,終于出現嚴格意義上的四出頭椅。金代中晚期1189 南宋中期山西大同金代閻德源墓出土 8山西絳縣太陰寺現藏有金承安四年(1199年)款法澎大椅,經故宮出版社張志輝先生研究為法澎生前用椅,是當時一種特殊的禪坐用椅。與其相近的還有河南嵩山少林寺初祖庵,達摩所坐的四出頭式大椅,應為宋元時期之物。繪畫、石刻、考古發掘資料顯示,五代至兩宋時期的椅具多為無扶手的單靠背椅。例如五代董源的溪案圖、洛陽河南古代壁畫博物館孟津新莊五代墓壁畫、洛陽苗北村五代墓IM4729磚雕壁畫、洛陽邙山鎮營莊村北五代墓C8M1548磚雕壁畫、河南禹縣白沙北宋趙大翁墓前室西壁開芳宴壁畫、陜西韓城盤樂村M218北宋墓北壁壁畫、山西高平開化寺北宋晚期壁畫、寶山2號墓遼代早期貴婦頌經圖、四川瀘縣宋代石刻博物館所藏南宋石刻、石門山第一龕南宋東岳夫婦造像等等。尤其值得一提的是,原藏于北京故宮南熏殿,后被運往臺灣的宋代帝王帝后像,除少數畫像如宣祖、太祖、英宗、真宗后坐于寶座上外,多數帝后像座椅為裝飾華美的靠背椅。也從一個側面說明,上至宮廷,下到民間,無扶手的靠背椅是主流。相較而言,這一時期的扶手椅形象則顯得稀少零落。北宋初年,南唐后主李煜亡國之前,王齊翰961~975年間為翰林待詔,其創作的《勘書圖》收藏于南京大學。圖中主人翁勘書閑暇之間,悠閑的坐在椅子上掏耳朵,該椅為方材,搭腦及扶手出頭,較閻德源墓出土的四出頭椅早了約兩百年。李公麟的孝經圖,創作于1085年,圖中兩處出現四出頭扶手椅。臺北故宮藏南宋畫師張勝溫梵像卷畫冊,繪于1180年,其中慧能、慧可大師的座椅最接近四出頭椅。

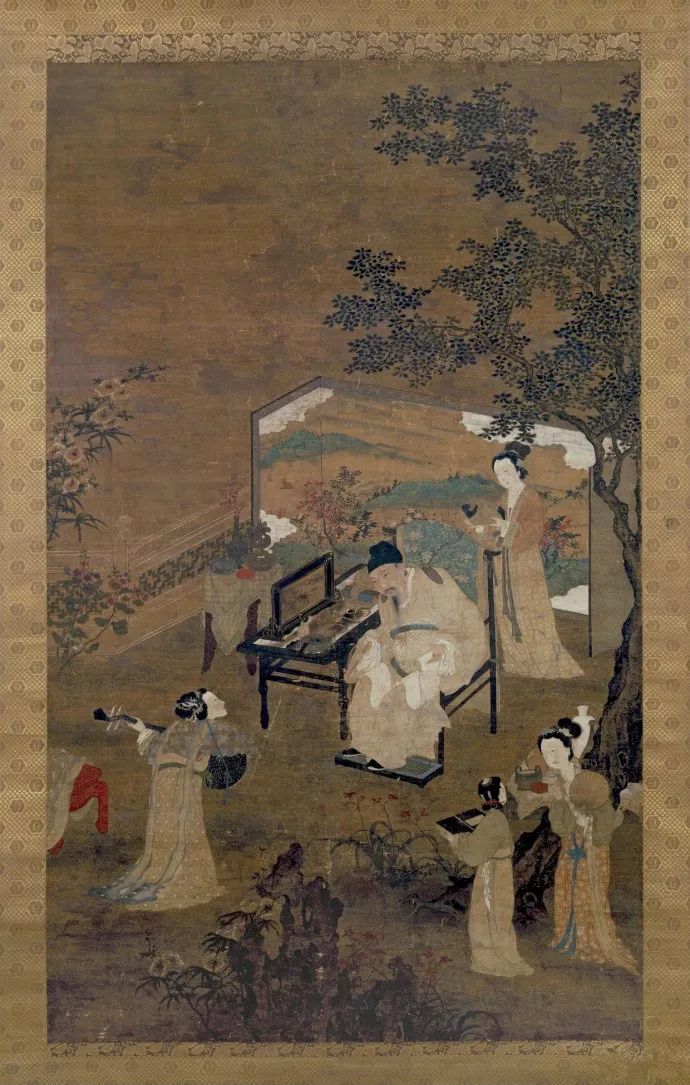

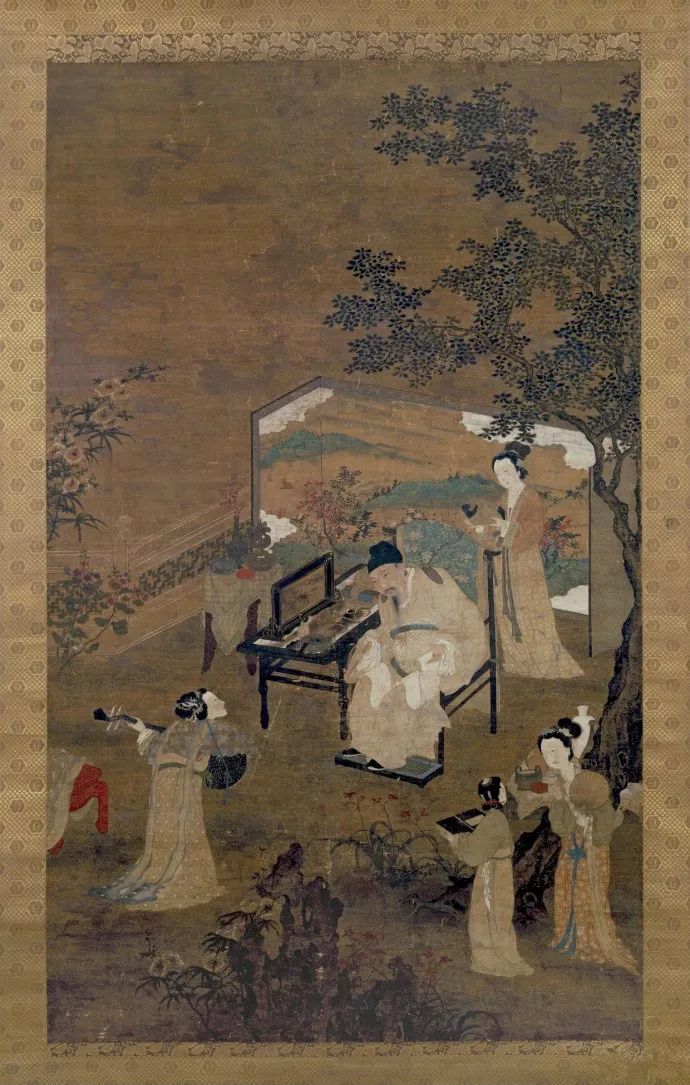

南宋《五山十剎圖》中繪有靈隱寺椅子及方丈椅,有著曲折的搭腦及扶手,出頭花葉裝飾,為寺院之物。艾克《花梨圖考》中的早期座椅形象,與日本奈良國立博物館所藏十六羅漢圖極似,應該也是僧人所用的坐具,即所謂繩床。上述零星所見的影像及實物,除宗教人物畫之外,關于四出頭扶手椅的資料極為少有,顯見兩宋之前,四出頭椅并不普及,也沒有達成完備的形制。元代蒙古人入主中原,家具的使用基本延續兩宋,除了交椅登堂入室,成為重要的坐具外,基本沒有其他建樹。元代畫家劉元所繪的司馬槱夢蘇小圖,美國辛辛那提博物館藏。圖中司馬槱頭枕臂彎搭在椅子搭腦上酣睡,該椅亦無扶手。美國大都會博物館藏元代趙雍《先賢圖卷》,繪有一把兩出頭扶手椅,搭腦出頭而扶手不出頭,且無聯邦棍,記錄于此聊備一格。江陰博物館藏出游圖石刻,兩名仆從抬一頂轎椅,轎椅搭腦彎曲,座面軟屜,有腳踏。惜未查到發掘報告,無法確知年代。另江蘇溧陽縣北宋李彬夫婦墓曾出土一件陶肩輿明器,具備四出頭椅的基本形象。明初,家具型制已然大備,制式完善,但依然難見四出頭扶手椅的形象。這從永宣時期的宮廷畫師謝環的兩幅《杏園雅集圖》中可以管窺。兩幅圖中所繪大型家具共計27件,坐具多為羅漢榻、玫瑰椅、坐墩方凳、單靠背椅(燈掛椅),無一例四出頭扶手椅。唐寅卒於嘉靖二年,其作品大多應是弘治正德年間。《陶榖弱蘭圖》現藏于大不列顛博物館,陶榖身軀前傾,雙手衣袖遮住了大部分椅子,但仍能看到與腿足連接的扶手后部,此應是一具四出頭椅。其后四出頭扶手椅的形象漸漸增多,明晚期的版畫中已然多見。明代中晚期隨著木工工具的進步,促使硬木木材在家具制作上的廣泛運用,榫卯更加精嚴,省卻不需要的功能件,從而簡化造型,達至我們今天所見的四出頭椅造型。座寬: 56.6cm 座深: 47.3cm 高: 118.6cm

凡注明 “卓克藝術網” 字樣的視頻、圖片或文字內容均屬于本網站專稿,如需轉載圖片請保留“卓克藝術網”水印,轉載文字內容請注明來源卓克藝術網,否則本網站將依據《信息網絡傳播權保護條例》維護網絡知識產權。

掃描二維碼

手機瀏覽本頁