今季集香江報業前輩費彝民、陳凡及董橋庋藏書畫于一堂,所藏者,文人氣息鮮明濃厚,反映其興趣及品評眼光,當中亦不乏直接由畫家寫贈或藝友轉贈之作,藝文界間之交往情誼,可見一斑。

費彝民(1908-1988),蘇州人。北京高等法文學堂肆業,三十年代起加入〈大公報〉,自編輯部記者擢升至上海分館副經理,一九四八年赴港任香港〈大公報〉經理,復掌社長之位達卅六年。曾任全國政協常委、人大常委、中國記協副主席等職。費氏又嗜藝術,與藝文界友好、畫家學者,以至政壇人物,多有交往,皆不吝賜墨,獲寫贈作品不少,亦好收藏,歷年積聚古今書畫頗伙,惟不常示人,僅所藏部份黃賓虹作品,于一九五八年曾借展香江之大型〈黃賓虹作品欣賞會〉。本輯七幅,皆首度公開,包括贈費氏伉儷之書法,亦及政壇大老章士釗之書法長卷,從中可見其人脈之廣。

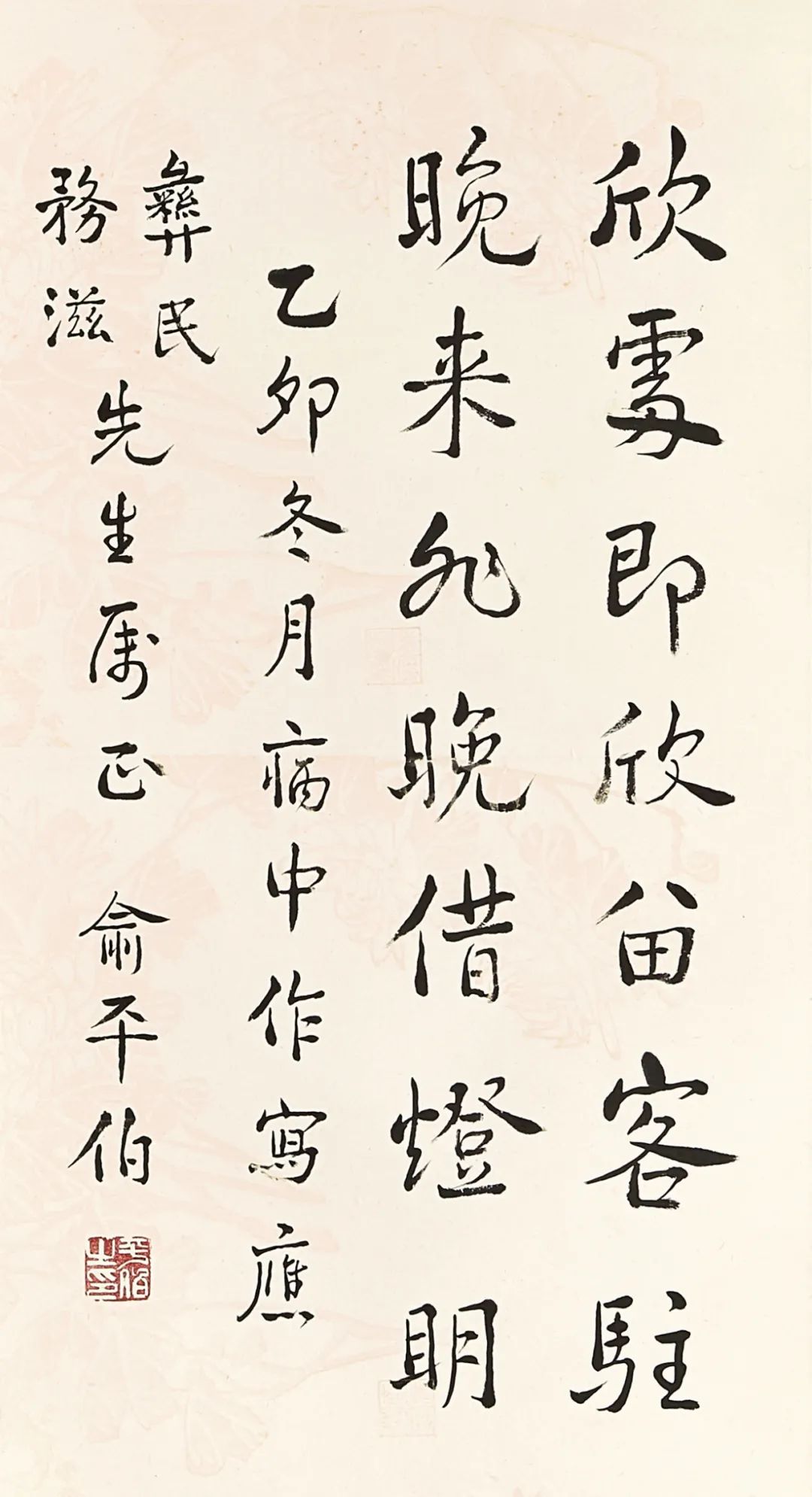

上款「彝民、務滋」即費彝民、蘇務滋(1912-2002)伉儷。蘇氏,安徽太平人,早年執教鞭,遷港后專注婦女權益及教育工作,歷任中華總商會婦女組主任、全國婦聯委員、全國政協委員等職。

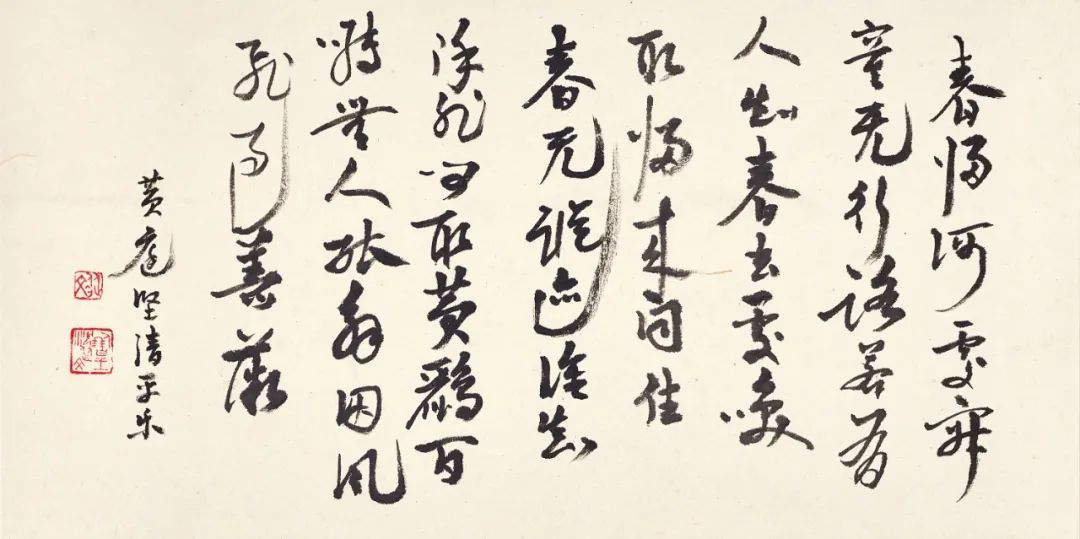

本幅所書乃俞平伯七十年代初所撰聯句,謂「用陶潛李商隱詩意」,復倩吳玉如書之,懸于家中,足見自許之情。

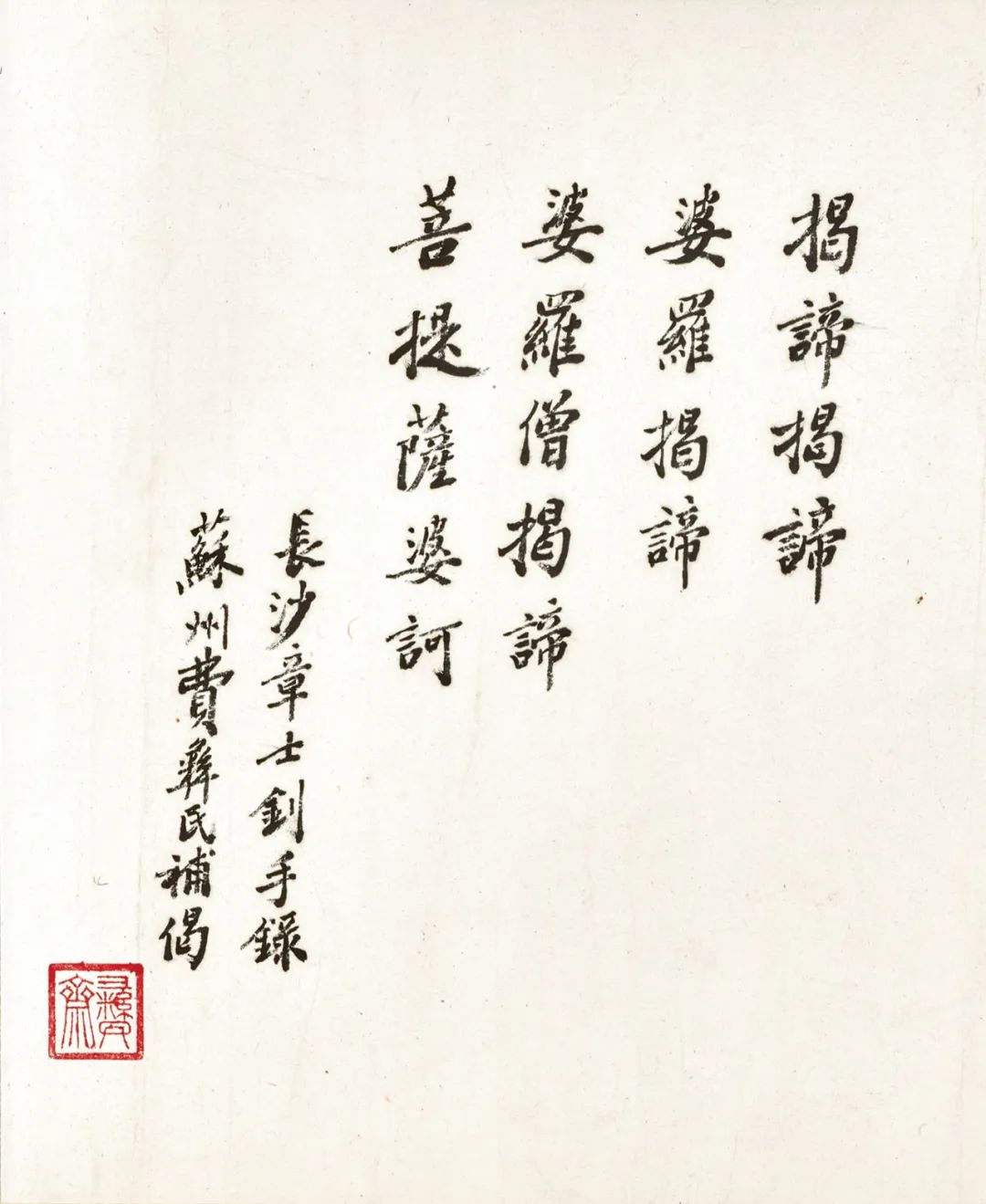

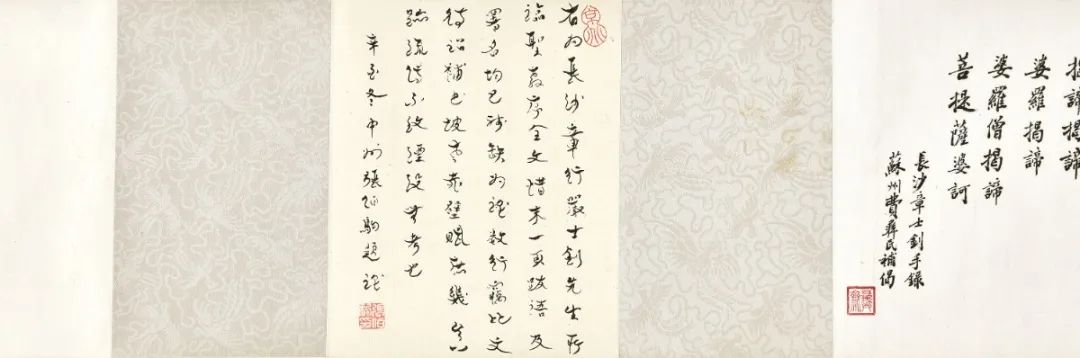

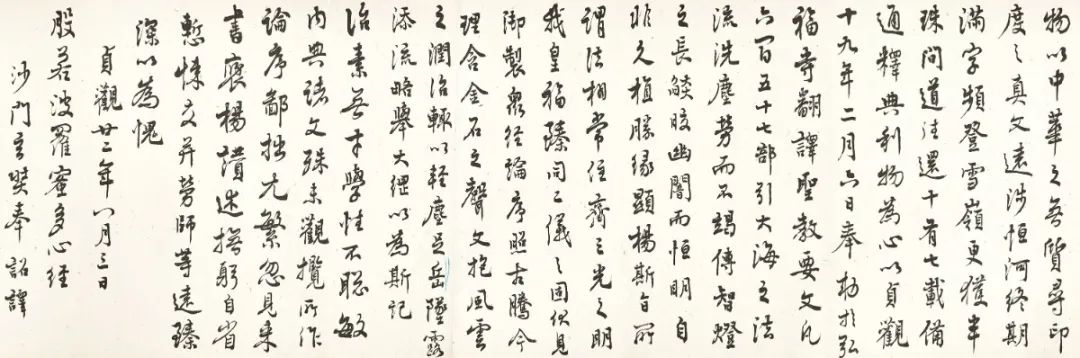

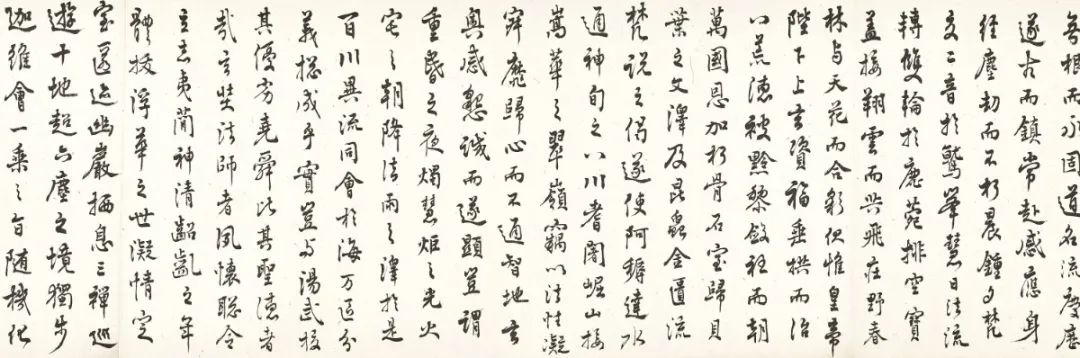

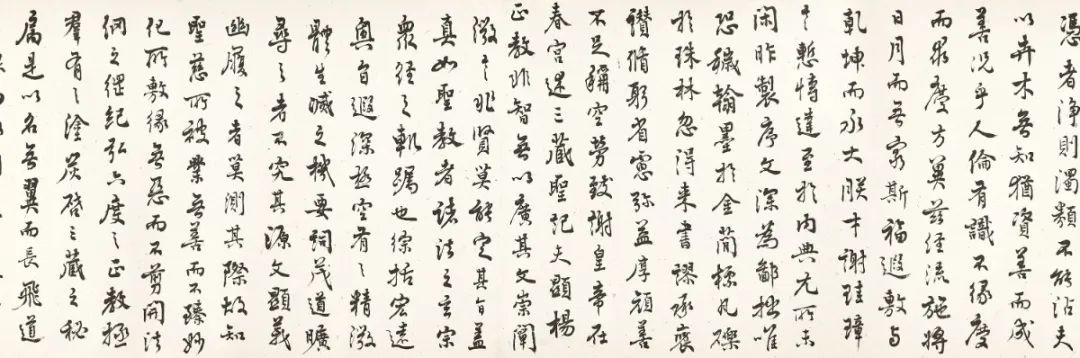

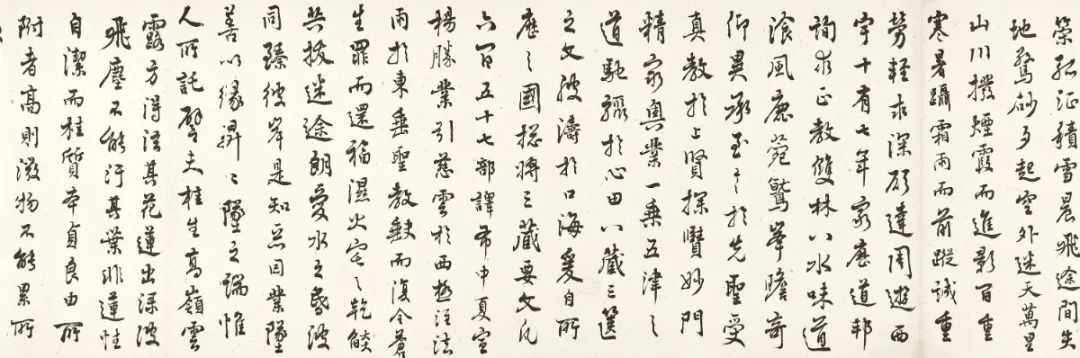

〈費〉揭諦揭諦。婆羅揭諦。婆羅僧揭諦。菩提薩婆訶。長沙章士釗手錄。蘇州費彝民補句。

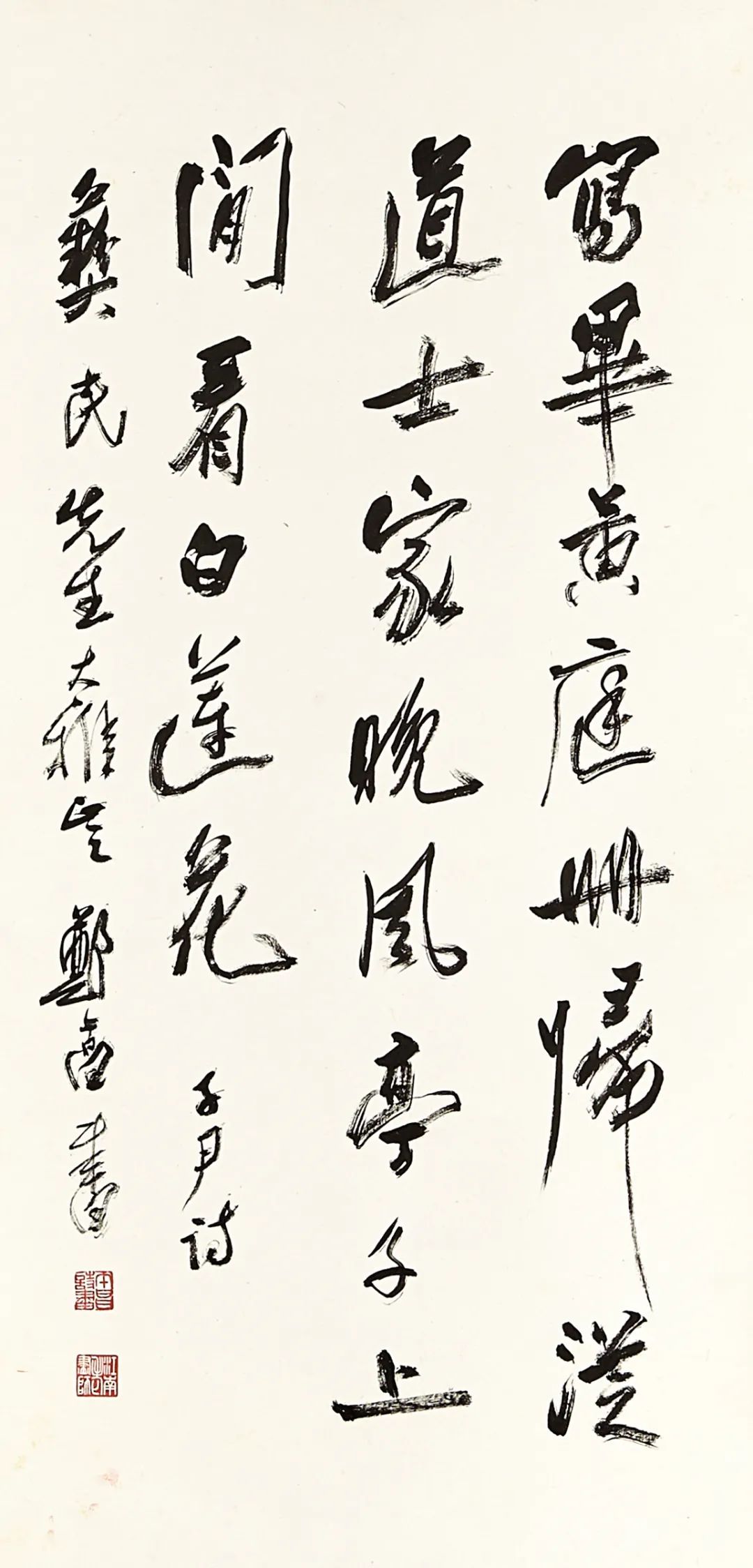

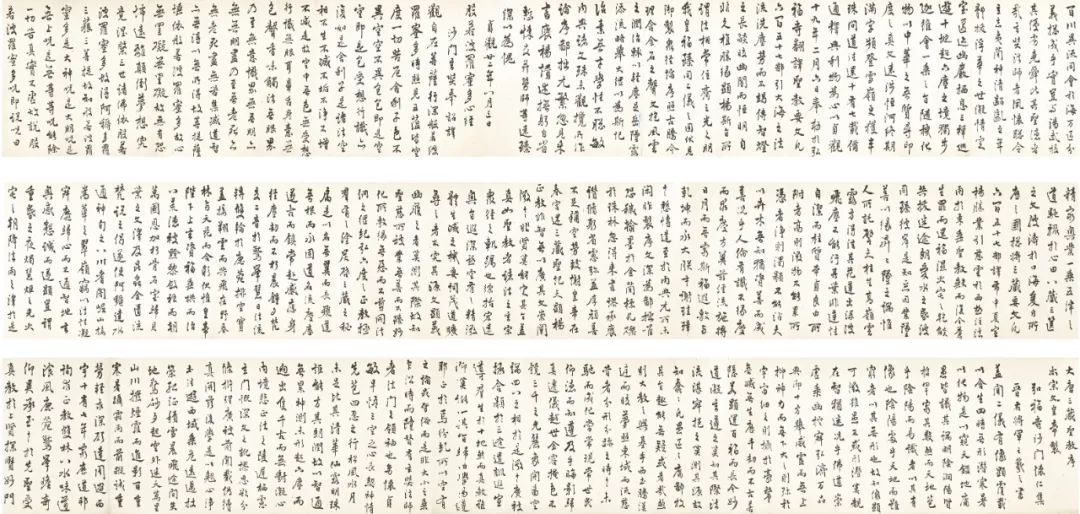

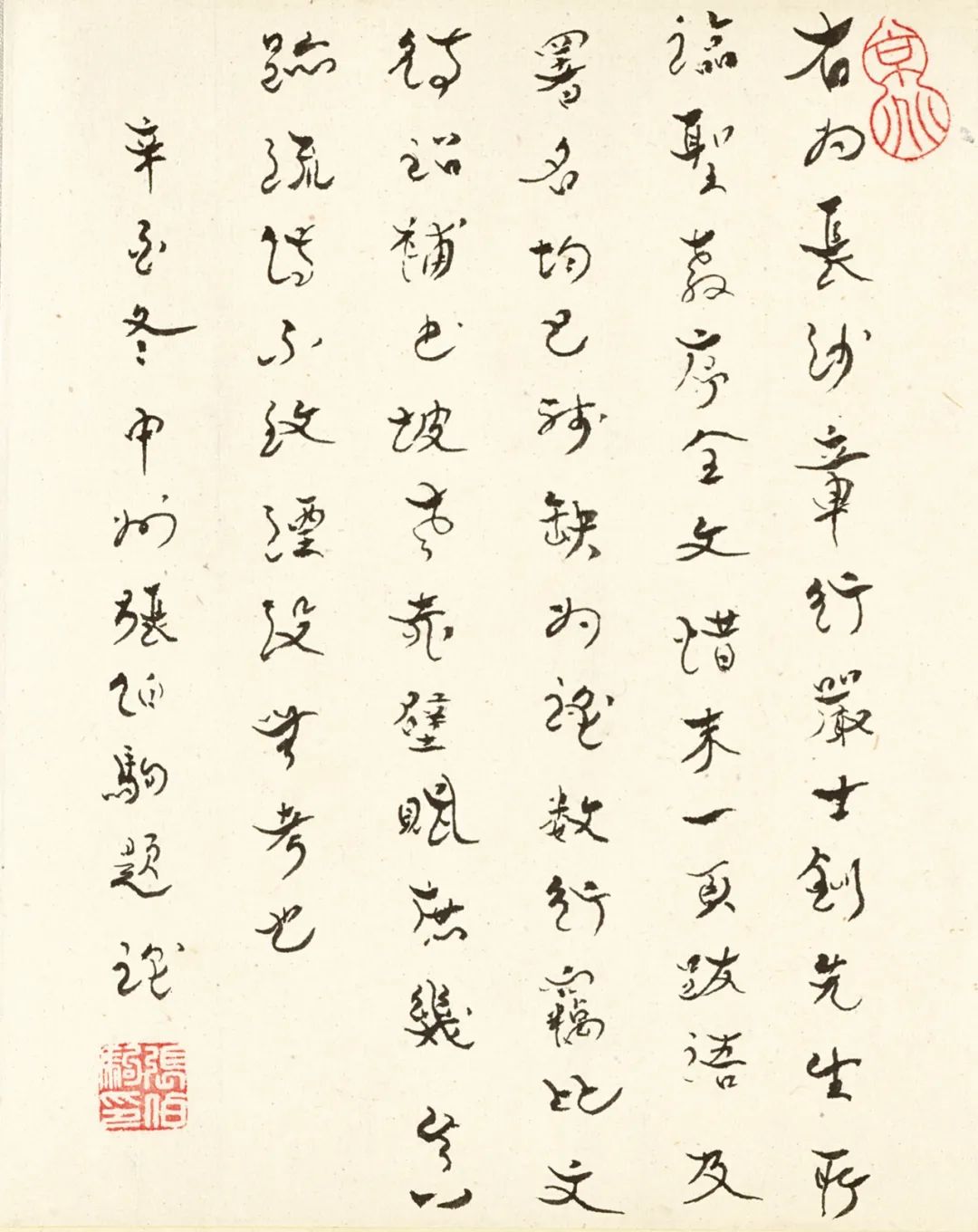

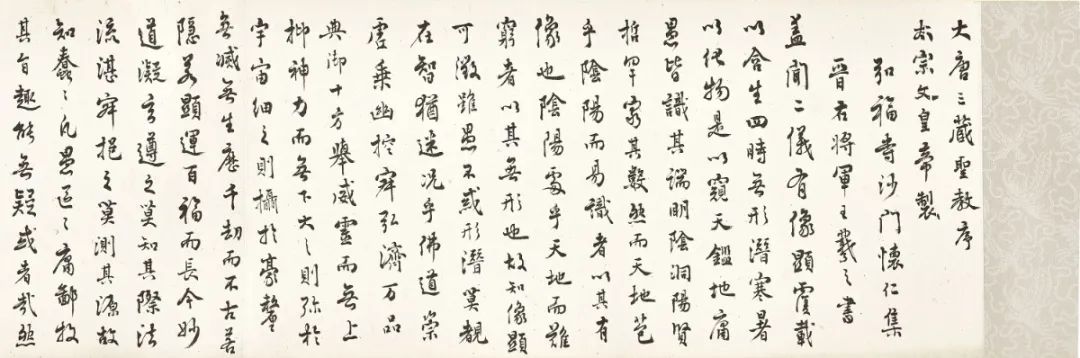

〈張〉右為長沙章行嚴士釗先生所臨〈圣教序〉全文,惜末一頁跋語及署名均已殘缺,為識數行,竊比文待詔補書坡老〈赤壁賦〉,庶幾真跡流傳不致湮沒無考也。辛酉冬,中州張伯駒題識。

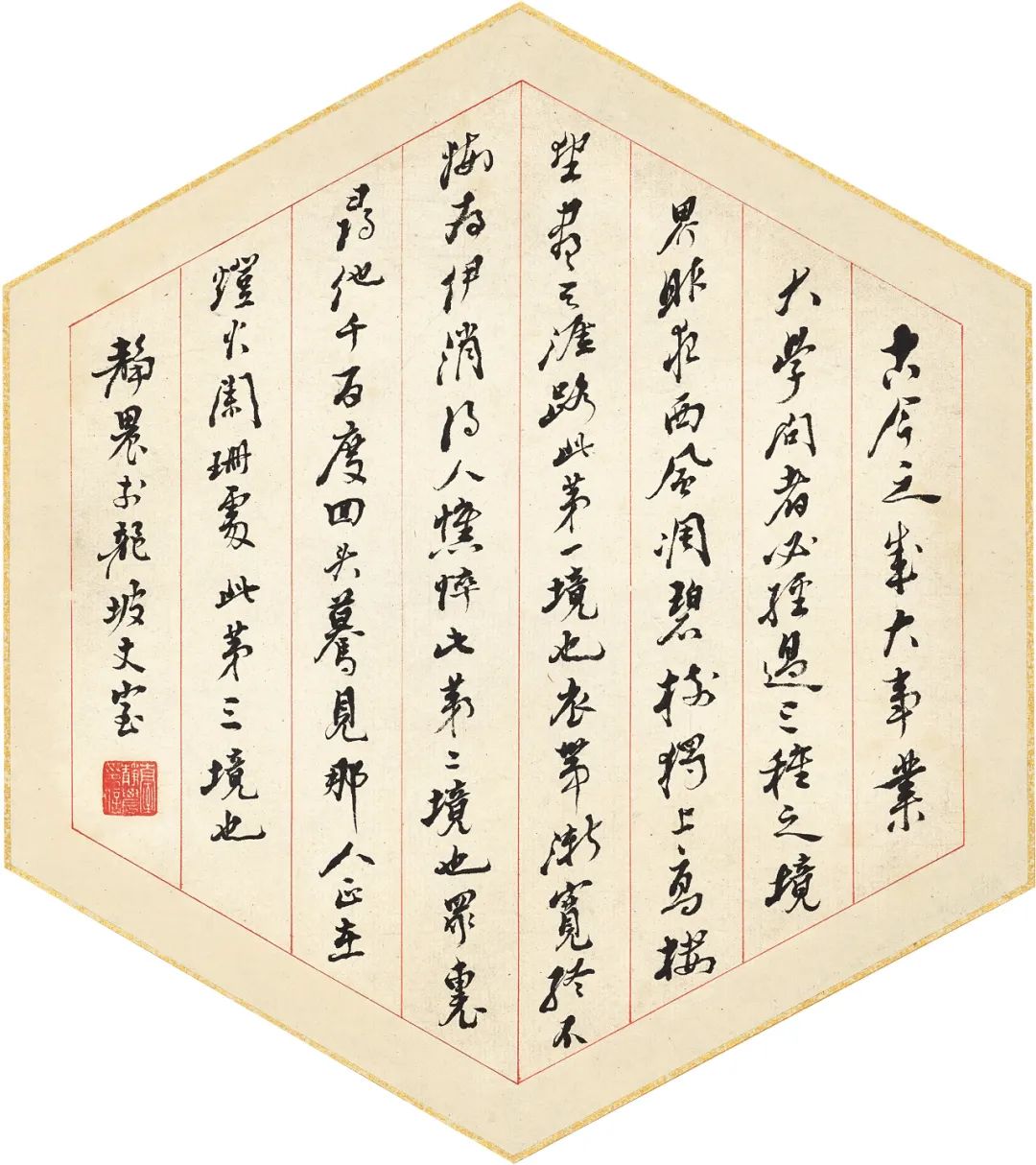

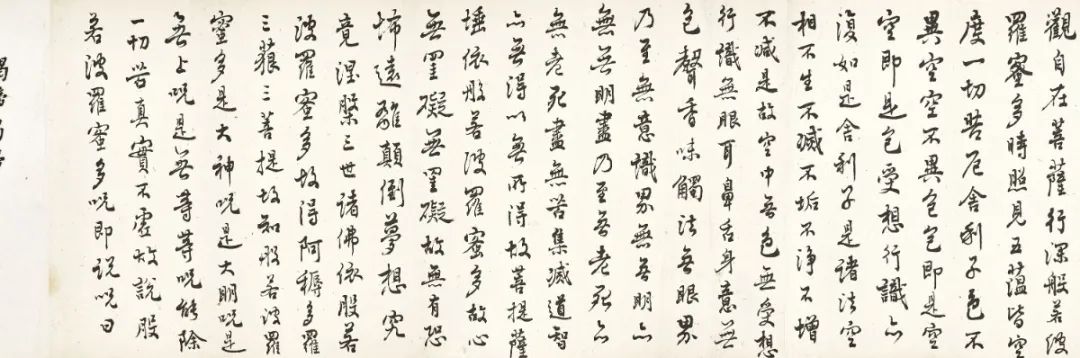

章行嚴精帖學,上世紀四十年代起專右軍一路,避兵蜀地時,昕夕臨寫〈蘭亭序〉、〈圣教序〉,癸未年(1943年)即有「秋末臨第十通」〈圣教序〉之舉。本卷雖謂臨寫,惟無拘形似,攝右軍神韻而收放自如,實反復研寫后積累提煉之成果。

本件章氏書十紙,每紙尺幅相若,似書以裝冊,惟未及裝池即佚失末紙,或送贈費彝民時亦未料。費氏一九四八年起掌香港〈大公報〉,章行嚴四九年后多次訪港,銜北京層峯密命,擔負向海峽彼岸傳達第三次國共合作意愿之任務,居港時即得費氏照拂。五九年贈費氏之書法,即有「重游香港,荏苒半年,與彝民兄朝夕相見」之句,〈贈費彝民〉詩中亦曰「逡巡到海隅,聲教暨南徼。噢咻不用術,苦心間端操」,對其辦報肩負之責,尤加看重。本件或章氏「于役香港」時寫以消悶,寫畢送贈同好藝文之費氏。費氏得后,合裱一卷寶之,皇皇二千多字,長逾五米,并于后紙書所闕心經偈語,其收藏經年,眼界自高,惟亟少筆墨示人,本幅純因補全其貌而為之,堪稱僅例。一九八一年費氏赴京,倩收藏界巨擘張伯駒跋之,復珍于家中,今方釋出。

上款「潛庵」或為楊昭儁(1881- 1951后),湖南湘潭人,父楊芷生入曾國藩幕,與何道州友善。弱冠能篆隸,嗜金石藝事,早歲謀事于滬上,民國三年入京任國史館秘書,職司翰墨卅余年,與曾熙、李瑞清、齊白石往還頗切,三十年代初輯有陳衡恪、姚華刻印冊,喜治小學,其〈凈樂宧題跋稿〉每有金石考據獨到處。

上款人「拔可」即李宣龔(1876-1952),號墨巢,福建閩縣人。光緒甲午年(1894)舉人,出仕湘蘇。一九一三年入職商務印書館,輔佐張元濟達三十余年。擅詩,為同光體閩派后期的代表人物。

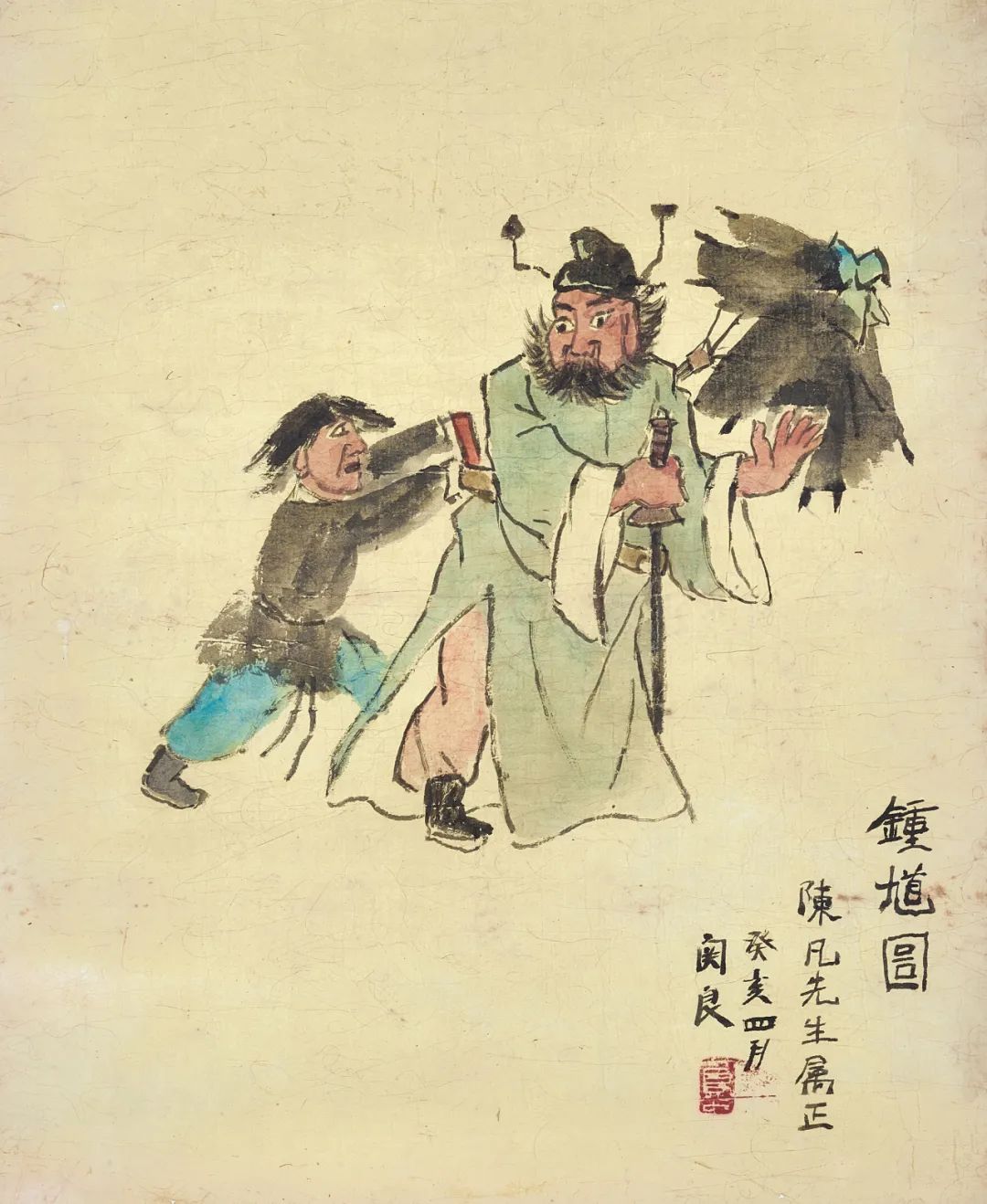

陳凡(1915-1997),字百庸,廣東三水人。早年從事教育工作。一九四一年入〈大公報〉桂林版任外勤課記者,先后派赴不同城市工作,一九五二年調任香港編輯部,歷任港聞、副刊、副編輯主任、副總編輯等職。一九八四年退休,在〈大公報〉服務近半世紀。

他舊學根底深厚,通詩詞、書畫、篆刻,研究湛深,亦長于創作,以筆名周為、夏初臨、阿甲、南鄙人、陳少校、徐克弱、眾一等行世,有小說、散文、詩詞、論述等著述多種,筆耕極勤。五十年代中,以署名「百劍堂主」與金庸、梁羽生在副刊輪流執筆〈三劍樓隨筆〉專欄,風行一時。主編〈大公報〉副刊〈藝林〉期間,組識各地文藝、史學前輩投稿,深獲好評。本輯所集,除書畫名家寫贈外,亦及學者王力及顧廷龍等書法,見證陳氏與文藝界之多年交誼。

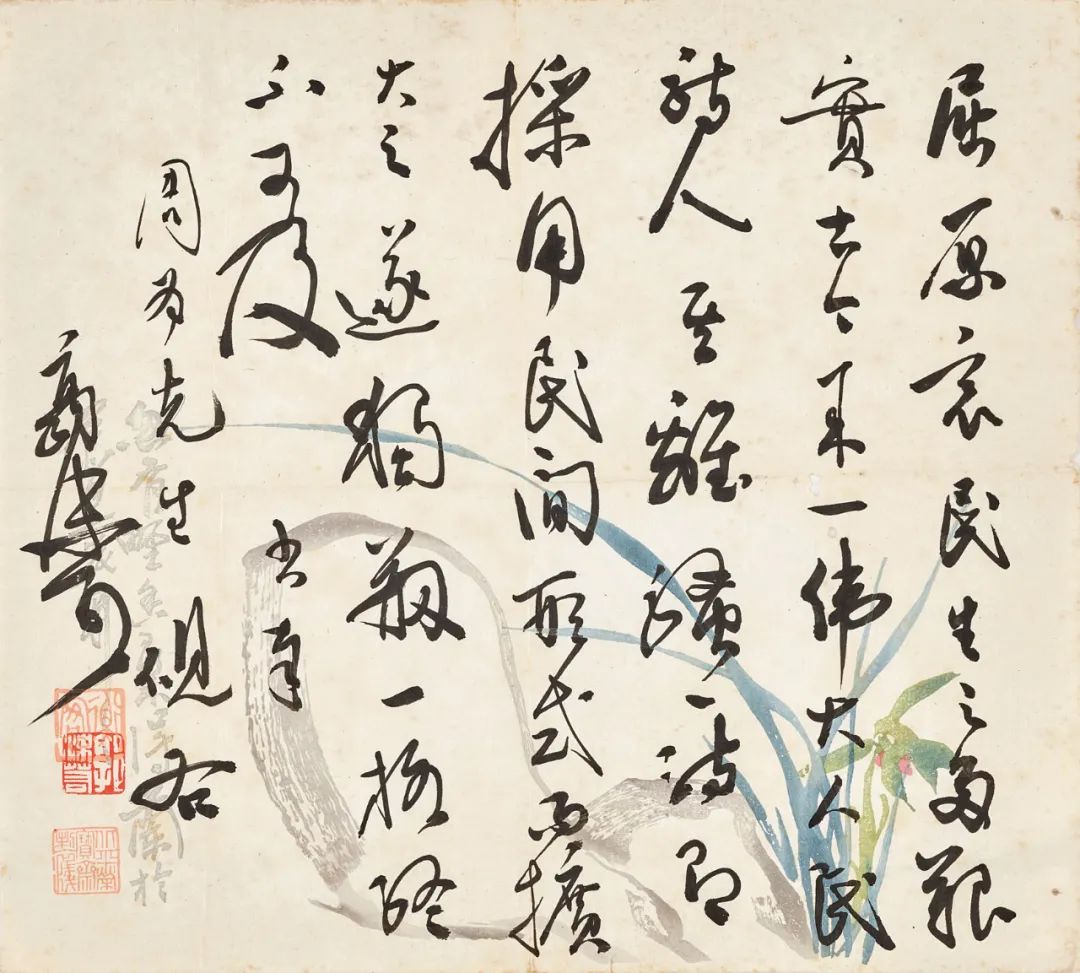

屈原哀民生之多艱,實古今來一偉大人民詩人。其離騷一詩,即采用民間形式而擴大之,遂獨創一格,終不可及。書奉周為先生硯右,郭沫若。

上款「周為」乃陳凡筆名。

一九四二年一月,郭沫若完成五幕歷史劇〈屈原〉,并于〈中央日報〉連載,四月二日起由中華劇藝社在重慶國泰大劇院公演,引起轟動。本幅乃郭氏書贈陳凡,內容即涉屈子,未署年,按其書風及落款形式,可推知寫于上世紀四十年代,亦〈屈原〉一劇廣為傳頌之時。

上款「百庸」即陳凡。

上款「百庸」即陳凡。

上款「眾一」乃陳凡筆名。

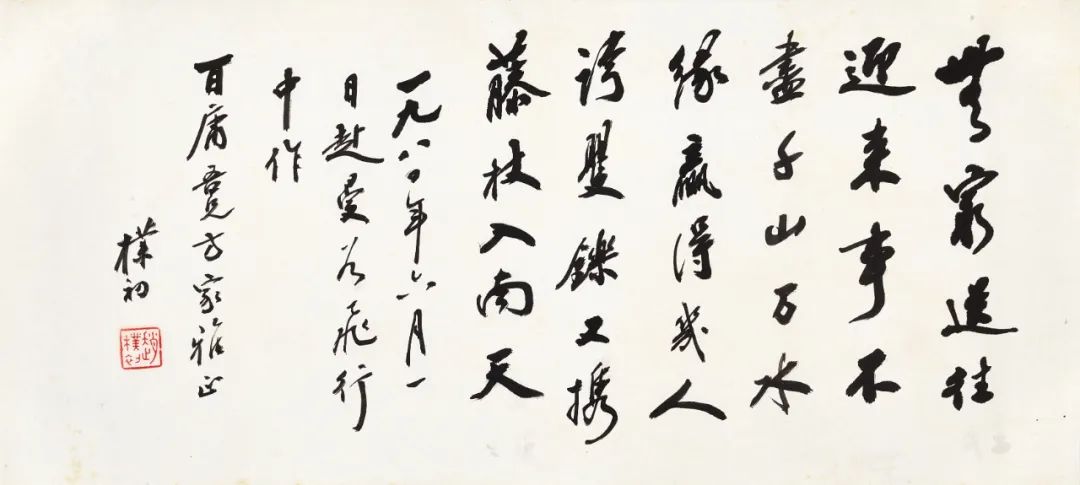

王力,字了一,廣西博白人,中國知名語言學家,曾任教于清華大學、燕京大學、北京大學等學府。此詩寫于其文集〈龍蟲并雕齋瑣語〉重刊之際,誨導世人毋需拘泥雅俗的分野,大文章可述學立論,建言獻策,小品文亦可震撼人心,鞭撻時弊,各有用意,乃其寫作主張。

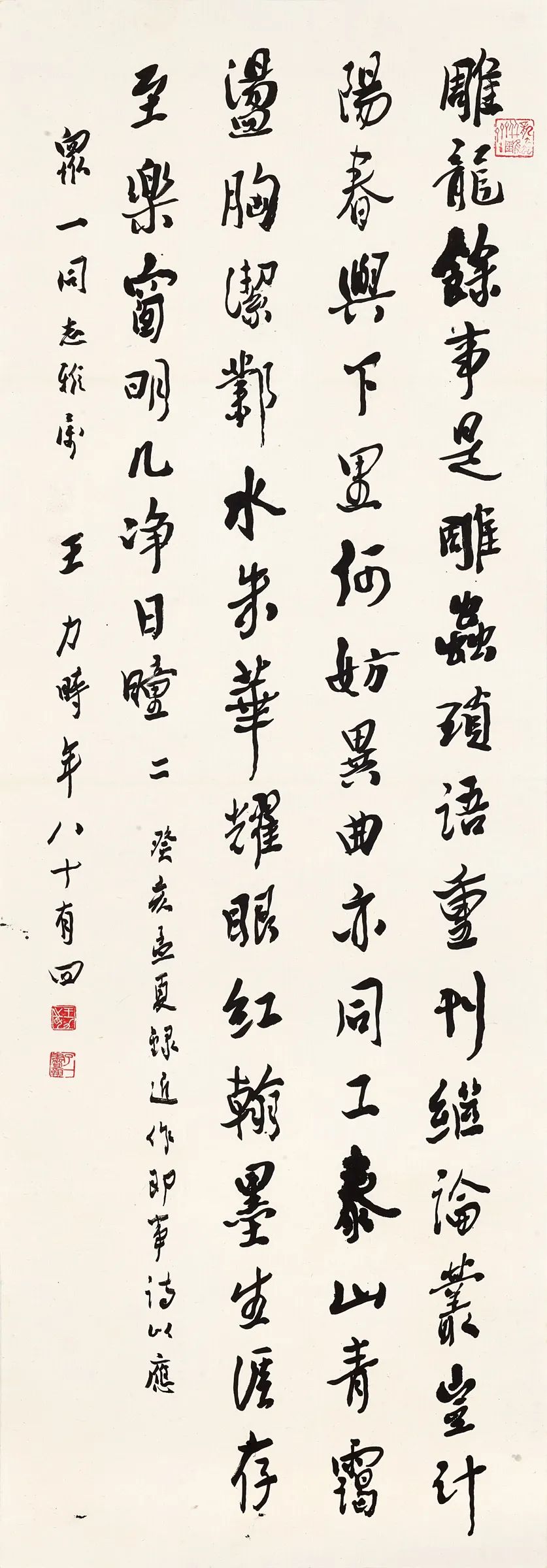

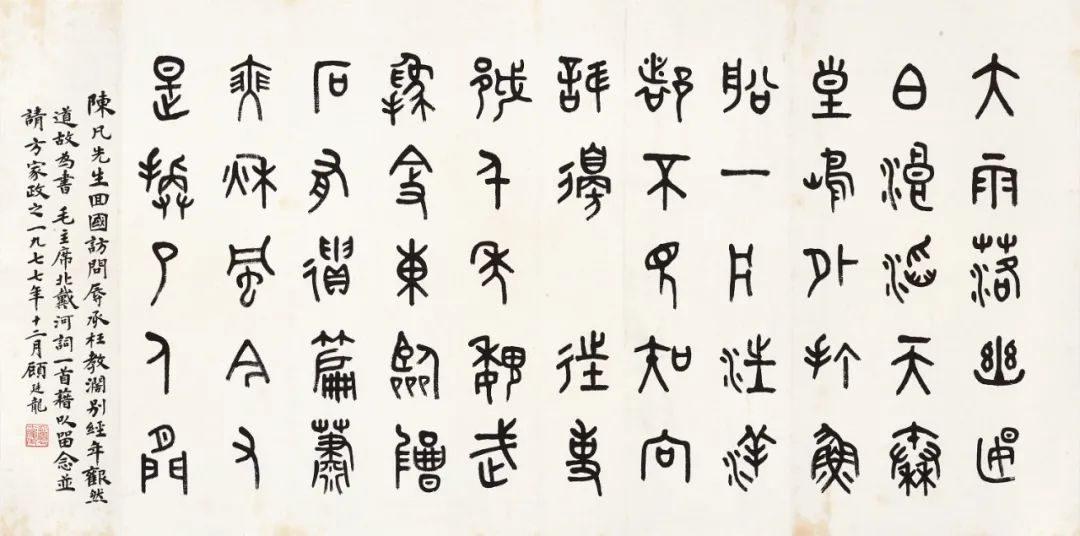

顧廷龍,號起潛,江蘇蘇州人,畢生致力于古典文獻學、版本學和目錄學的研究,為上海合眾圖書館創辦人,歷任燕京大學圖書館中文采訪主任、上海歷史文獻圖書館館長、上海圖書館館長,并先后任教于暨南大學、光華大學及華東師范大學。

讀書之樂,樂在隨興。自設目標,自作壓力,徒勞無趣。世代書香,詩禮傳家,固然難得。個人天性,師友啟迪,自也尋常。博讀群籍,無所禁忌,多有領悟,此樂無窮。翁秀卿〈四時讀書樂〉,境界俱在每首之末句:春之「綠滿窗前草不除」;夏之「瑤琴一曲來熏風」;秋之「起弄明月霜天高」;冬之「數點梅花天地心」。以此推究,當知讀書最樂之所在。錄之聊與雅人共賞。

庚子年嘉平月,香島董橋。

〈讀書最樂〉原稿

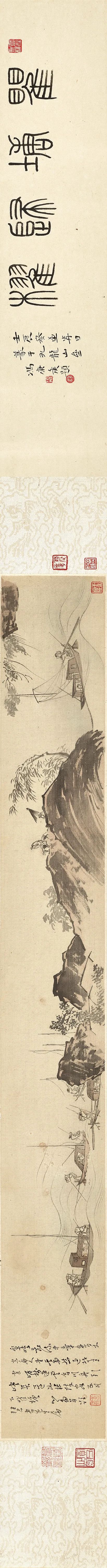

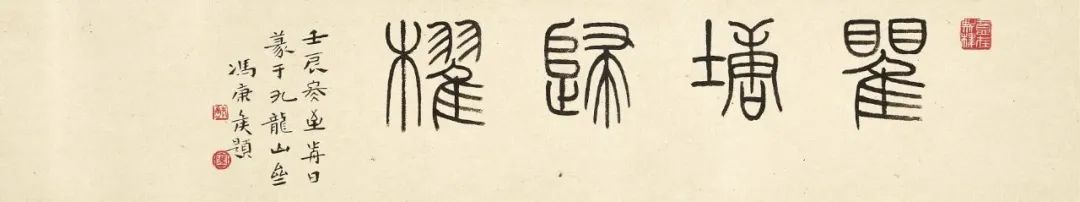

請橫屏欣賞全圖

盤峽亂流中,牽舟百丈空;

舟人望云雨,愁過梵王宮。

岸樹連云合,川舟引峽長;

還如杜陵客,五月下瞿塘。

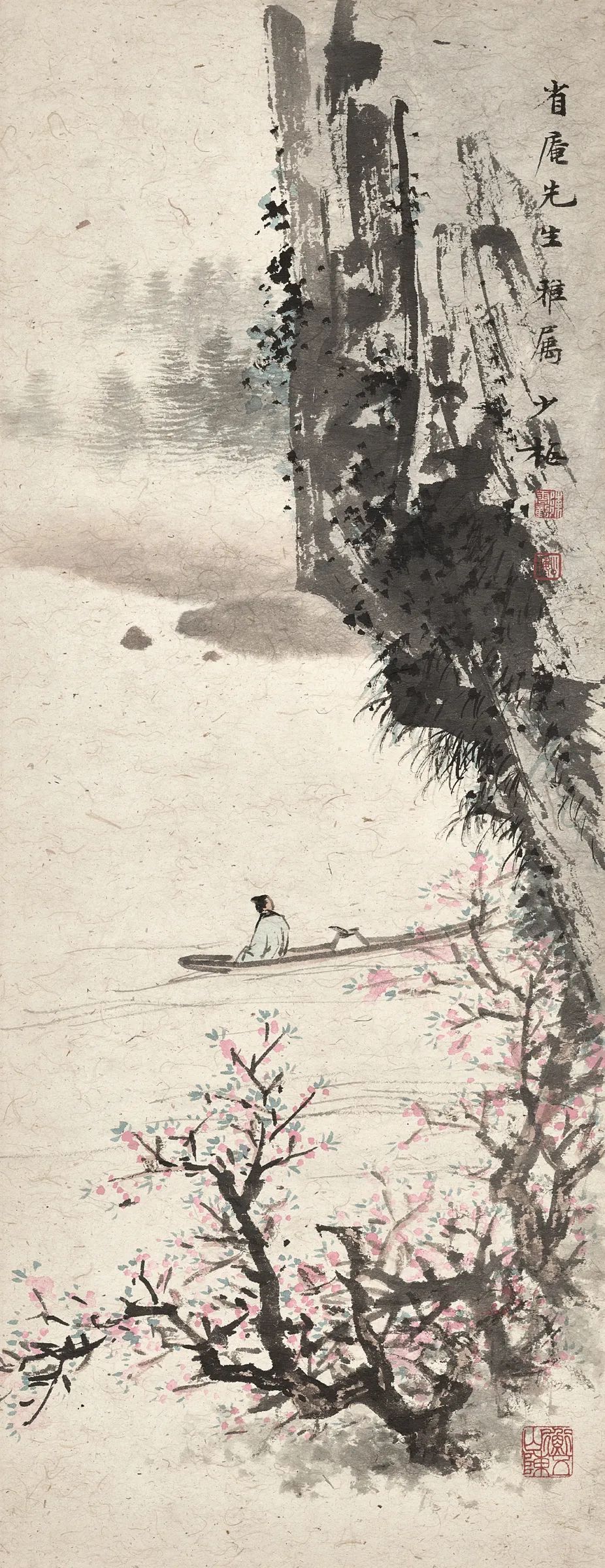

心畬并題,慧吾先生屬。

展覽:

香港蘇富比藝術空間,〈讀書人家 — 董橋書房剪影〉,二○一七年四月十八日至廿九日

著錄:

〈讀書人家 — 董橋書房剪影〉展覽圖錄(香港蘇富比有限公司,二○一七年四月),頁36-37

來源:

近代廣東著名書畫收藏家梁慧吾「天景樓」舊藏

廣東書畫收藏家馬賓甫「媚秋室」舊藏

紐約蘇富比,二○一一年三月,中國工藝品拍賣,編號640

上款「慧吾」即梁慧吾,粵人,活躍于二十世紀上半葉之港穗收藏界,與何冠五、黃君璧等皆熟稔,其「天景樓」收藏書畫自宋元以降,下迄明清,尤以明清名家金箋扇面量多質精為著。一九四一年六月上旬,香港中國文化協進會、中英文化協會合辦藝術觀賞會,展出宋元明清作品,全由梁氏提供。戰后,兩會于一九四七年一月合辦大型「中國古代文物展覽會」,他亦為參展者之一。有謂梁氏居港,惟其交往藝壇中人,多在粵省,當時兩地交通無阻,往來絡繹,自為易舉。至于四七年,他與粵省收藏家攜帶「中國古代文物展覽會」展品乘「西安輪」返穗,途中失火,僅以身逃,藏品盡付祝融,可證他實居于穗城也。

「幾十年了我無緣親炙溥心畬的小手卷。八十年代英國回來看到大雅齋黃老先生珍藏一件〈瞿塘歸棹〉,九點三厘米高,七十四點六厘米長,設色絹本,馮康侯先生壬辰一九五二年題引首,真是掛得上杖頭的小卷,太好了……我頻頻懇請老先生相讓,老先生頻頻婉辭,說溥儒這樣小巧的手卷存世太稀少了,舍不得分離。老先生高齡辭世,小手卷遺留給黃家千金,黃姑娘不久遷居美國,我的瞿塘之戀顯然越加渺茫了。上個月上旬,黃姑娘忽然傳來消息說小手卷和張大千牡丹都交給紐約蘇富比拍賣,過不了半個月她郵寄的圖錄也到了,闊別多年她還記掛我的夙愿,我很感念……〈瞿塘歸棹〉品相跟當年一樣美好,長長一卷壁立懸岸,湍急江流,樹斜棹搖,折筆是剛,轉筆是柔,鋒頭亦陰亦陽,那是江兆申說的非工書法必不能至了。」

—節錄自董橋〈溥先生的杖頭小手卷〉,刊于〈清白家風〉

展覽:

香港蘇富比藝術空間,〈讀書人家 — 董橋書房剪影〉,二○一七年四月十八日至廿九日

著錄:

〈小風景〉,董橋著(香港,牛津大學出版社,二○○三年),頁120

〈讀書人家 — 董橋書房剪影〉展覽圖錄(香港蘇富比有限公司,二○一七年四月),頁29

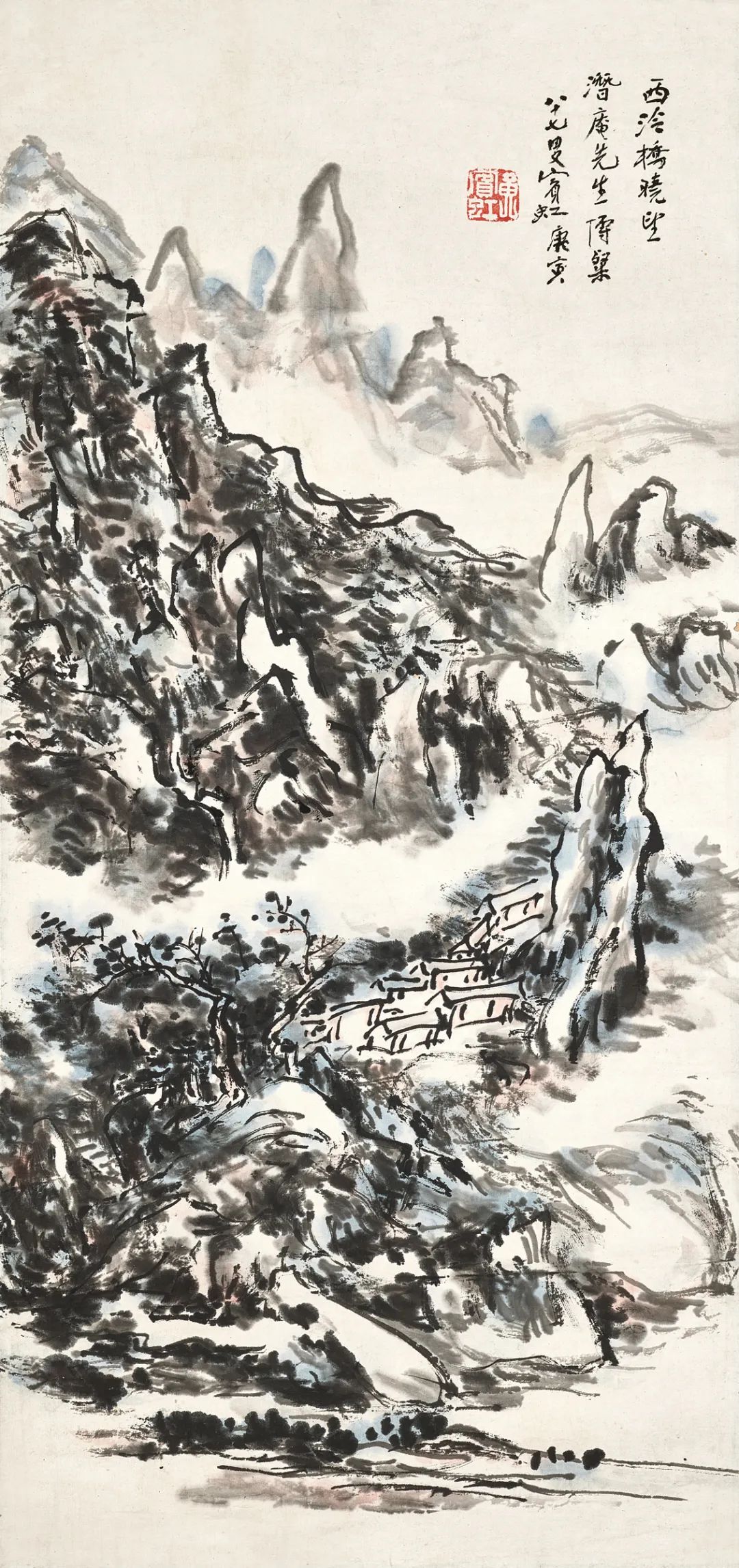

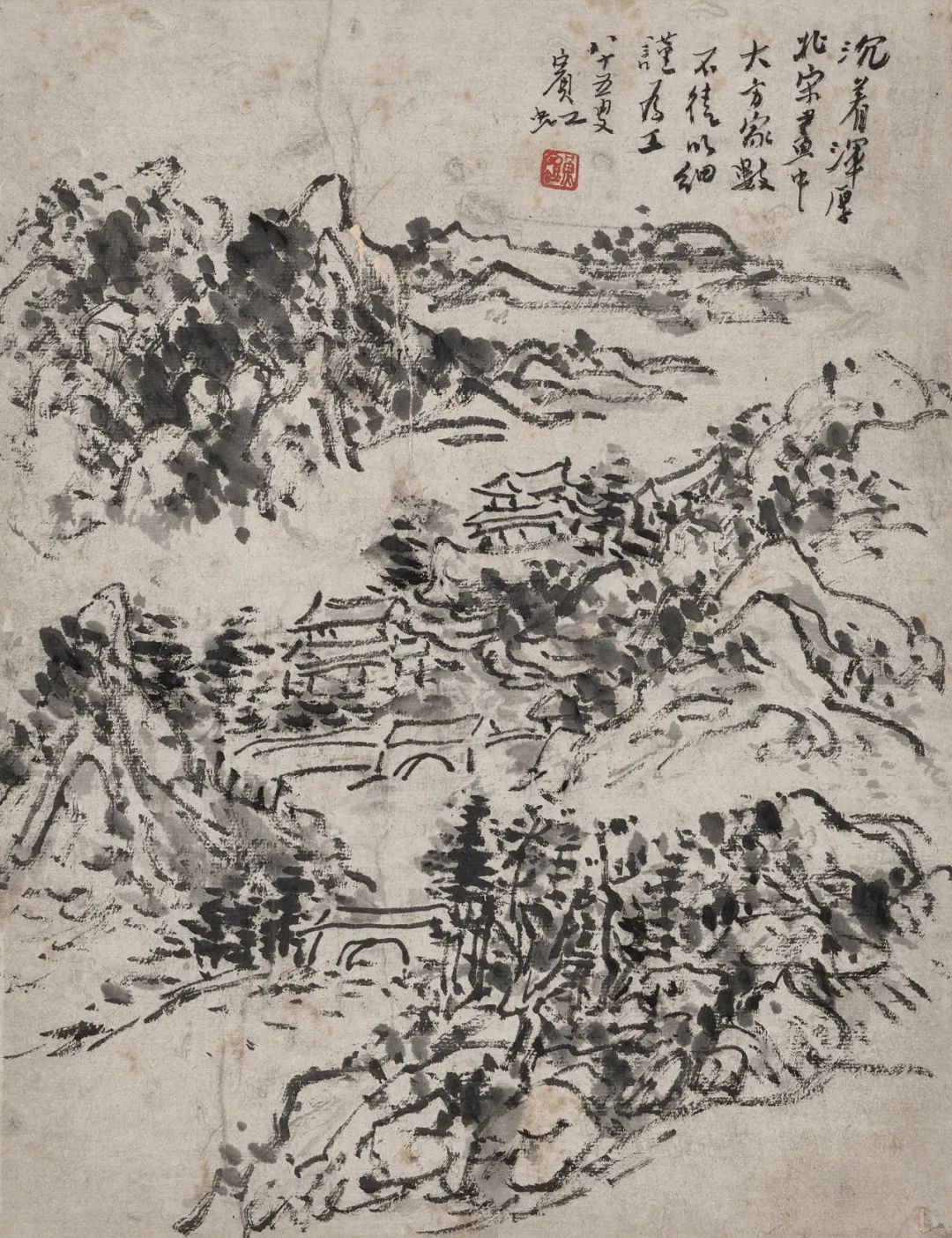

「黃賓虹的畫中年嚴謹用筆, 晚年精心用墨, 八十五歲到九十二歲的作品元氣磅礡,意境奇崛,藝術地位又穩又實,市場價值也節節高升。我家只有『八十五叟賓虹』很小一幅枯墨山水,密得深邃,干得淋漓,連我這樣不懂畫理的人看久了竟如讀破半卷經典,未必神會,恍然心領,仰慕不已。」

—節錄自董橋〈濱虹草堂〉,刊于〈今朝風日好〉

展覽:

香港蘇富比藝術空間,〈讀書人家 — 董橋書房剪影〉,二○一七年四月十八日至廿九日

著錄:

〈百年文人墨跡—亦孚藏品〉(上海,復旦大學出版社,二○○一年),頁94

〈甲申年紀事〉,董橋著(香港,牛津大學出版社,二○○四年),頁144

〈讀書人家 — 董橋書房剪影〉展覽圖錄(香港蘇富比有限公司,二○一七年四月),頁73

來源:潘亦孚舊藏

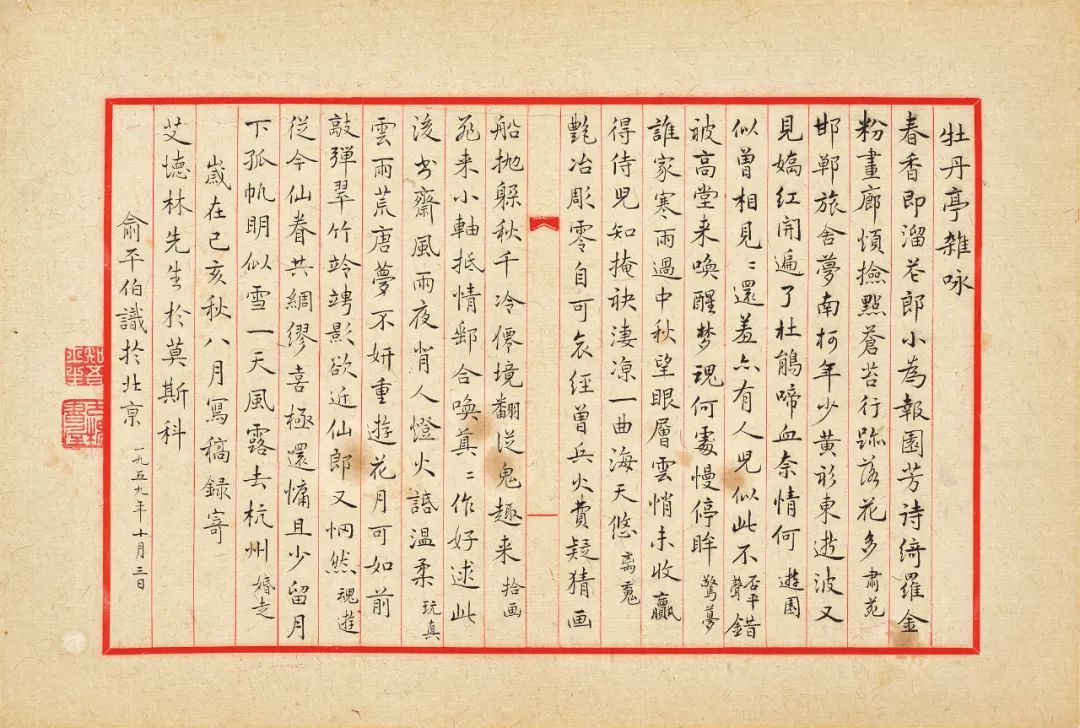

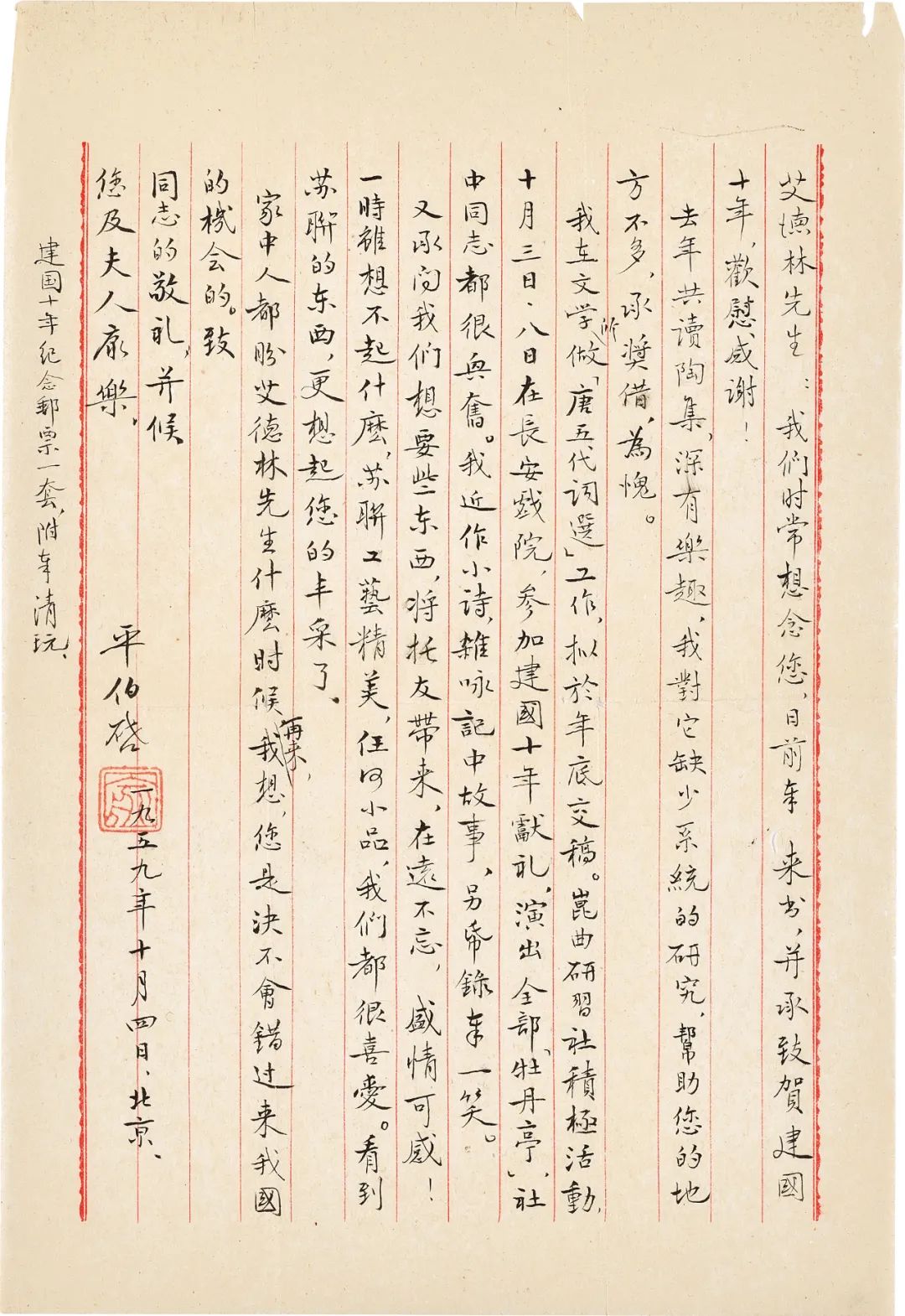

俞平伯致艾德林函

「艾德林」即列夫?艾德林(1909-1985),著名蘇聯漢學家及翻譯家。畢業于莫斯科東方學院,并留校任教。一九四一年,執教于軍事外語學院。畢生從事中國古典及近代文學研究,著有〈論今日中國文學〉,并將白居易、陶淵明等著名詩人的詩集翻譯為俄文付梓。艾德林曾多次到訪中國,與中國文學界交往密切。

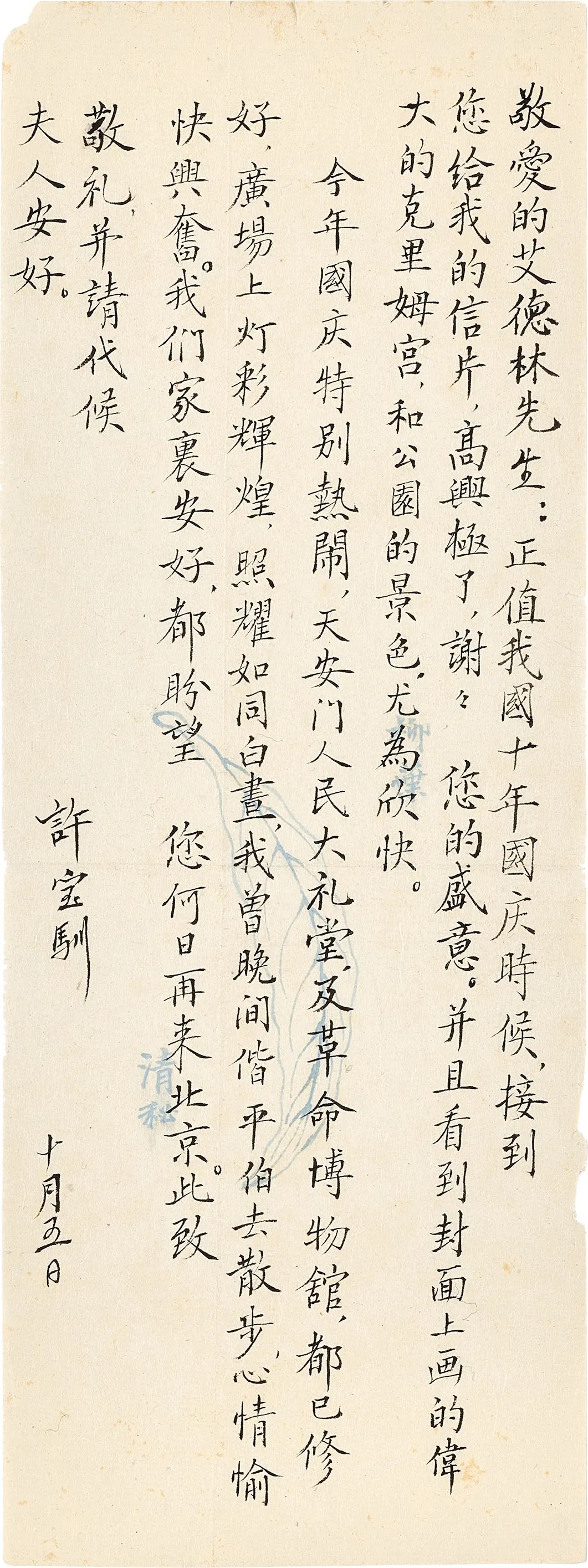

許寶馴致艾德林函

俞平伯妻子許寶馴(1895-1982),浙江杭州人,出身名門世家,祖父許佑身、父許引之皆為官宦。她博學多才,擅詞曲詩文,精音律,善賦琴,尤好昆曲。后適俞平伯,一九五六年,俞氏創辦北京昆曲研習社,她亦任社委。

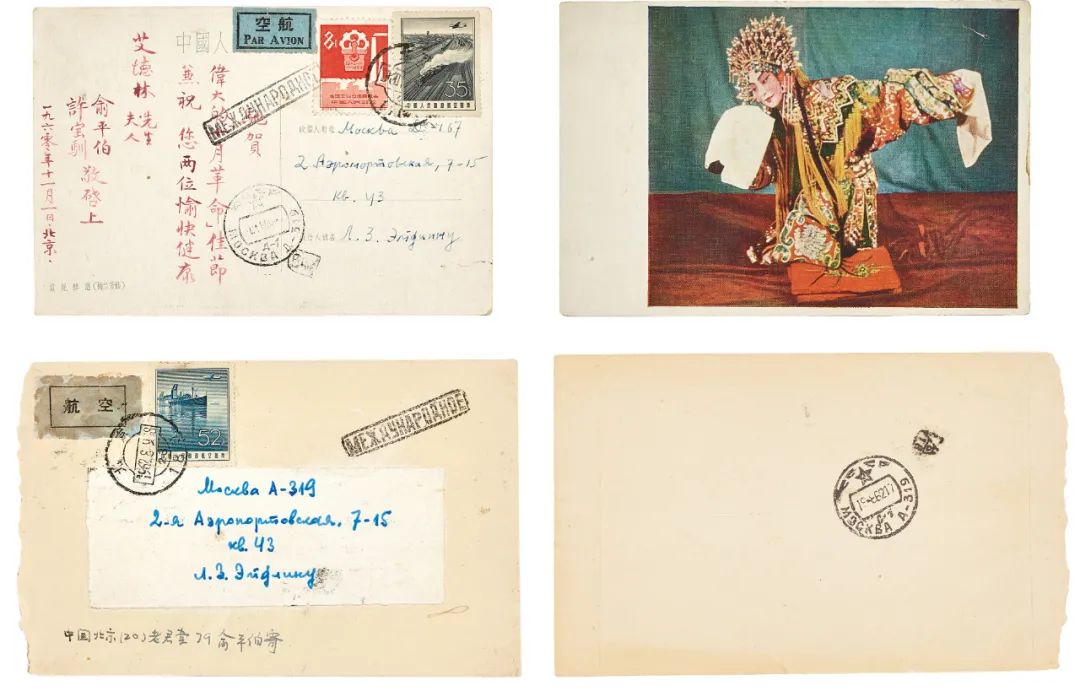

明信片及實寄封

「……俞平伯的字我尤其喜歡。去年五月,我托朋友在北京拍賣會上替我買到他寫給蘇聯漢學家艾德林的那幅〈牡丹亭雜詠〉。那是潘亦孚的舊藏,我原以為此生很難再遇到老先生這樣完美的墨跡了,沒想到翰墨聚散之間,情緣還是有的。今年六月五日,上海拍賣會上竟又出現俞平伯、許寶馴夫婦一九五九年致艾德林的兩通信札,還附了六○年一封明信片和六二年一個信封。

……〈雜詠〉下款題了『俞平伯識于北京一九五九年十月三日』;信札日期則是『一九五九年十月四日』;一日之隔的一封信和一幅字,經過漫漫四十六個寒暑,終于先后飄進我的書房聚首了……」

—節錄自董橋〈俞平伯給艾德林的信〉,刊于〈小風景〉

著錄:

〈景泰藍之夜〉,董橋著(香港,牛津大學出版社,二○一○年),頁36

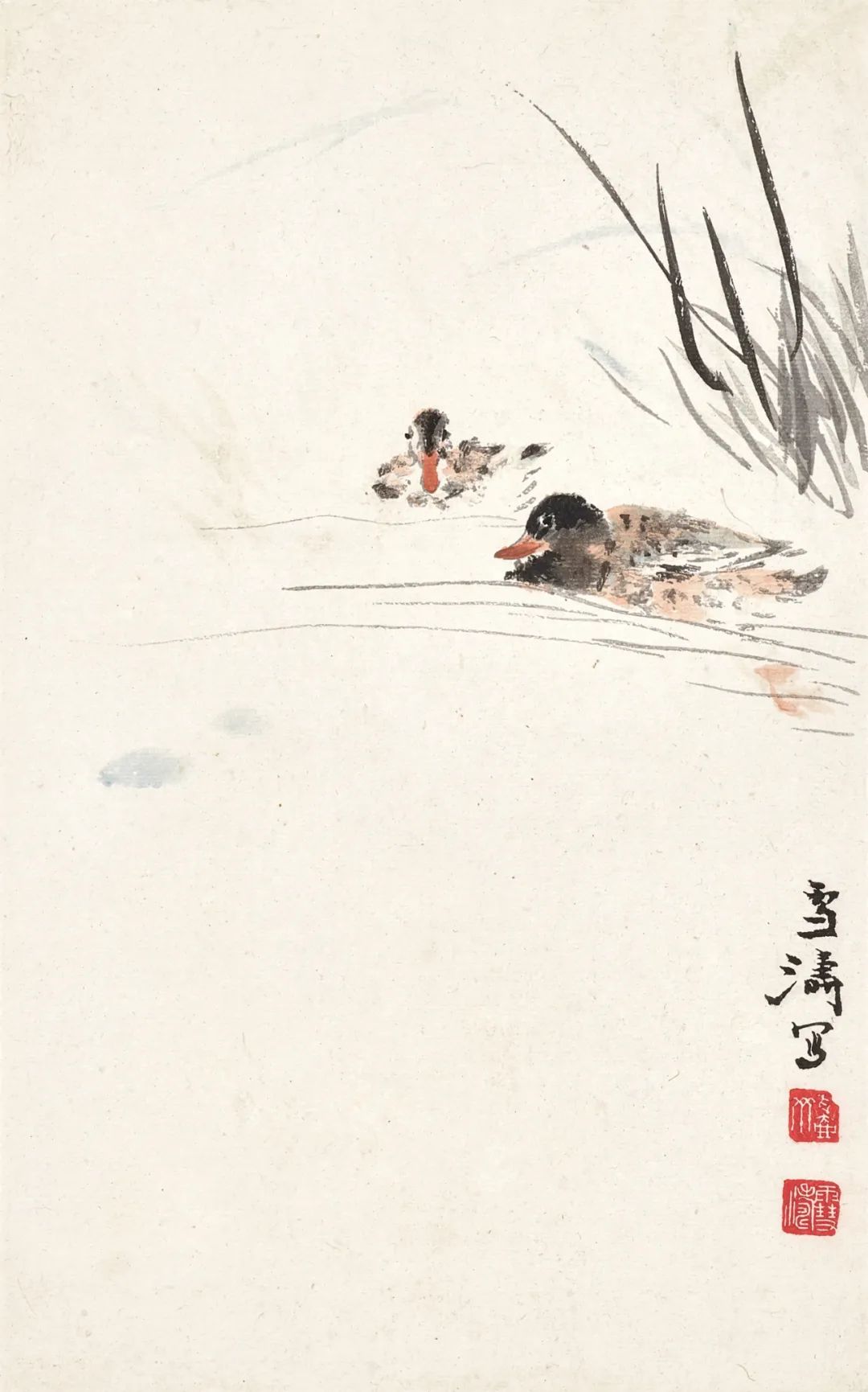

「……一天,我在裱褙店里看到王雪濤一幅很小的畫,十五乘二十五厘米,畫的是變革路途上悟道悟出來的〈蘆塘鴛鴦〉,點染煙潤,筆意高古,盡見明代畫家呂紀的魂魄,說是一位收藏家拿去裱的。我勞煩友人鐘志森牽線,數星期后鴛鴦終于養在我家,朝昏依依。」

—節錄自董橋〈蘆塘鴛鴦〉,刊于〈景泰藍之夜〉

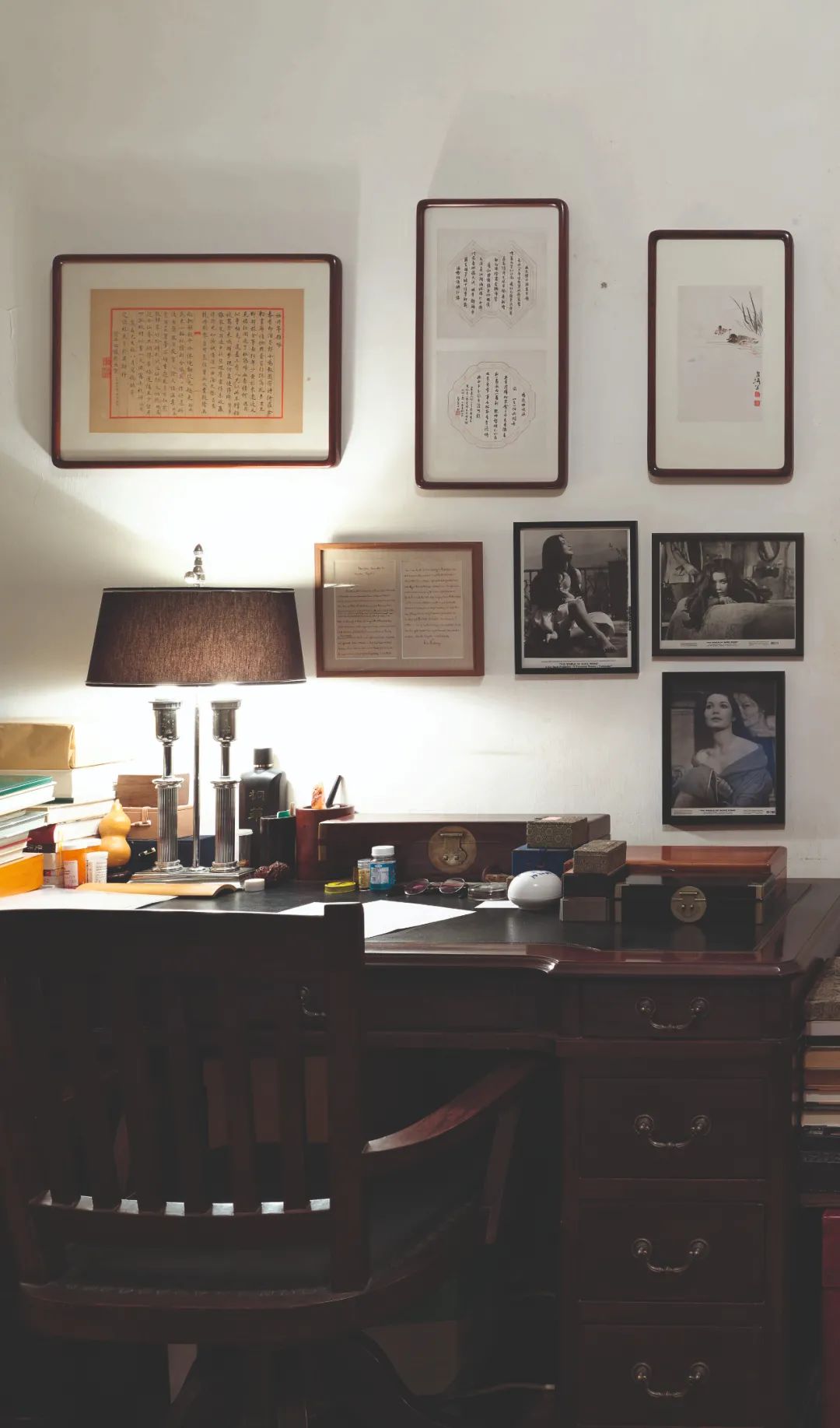

俞平伯的楷書〈牡丹亭〉雜詠及王雪濤〈蘆塘鴛鴦〉懸于董橋書桌前

著錄:

〈故事〉,董橋著(香港,牛津大學出版社,二○○六年),頁87

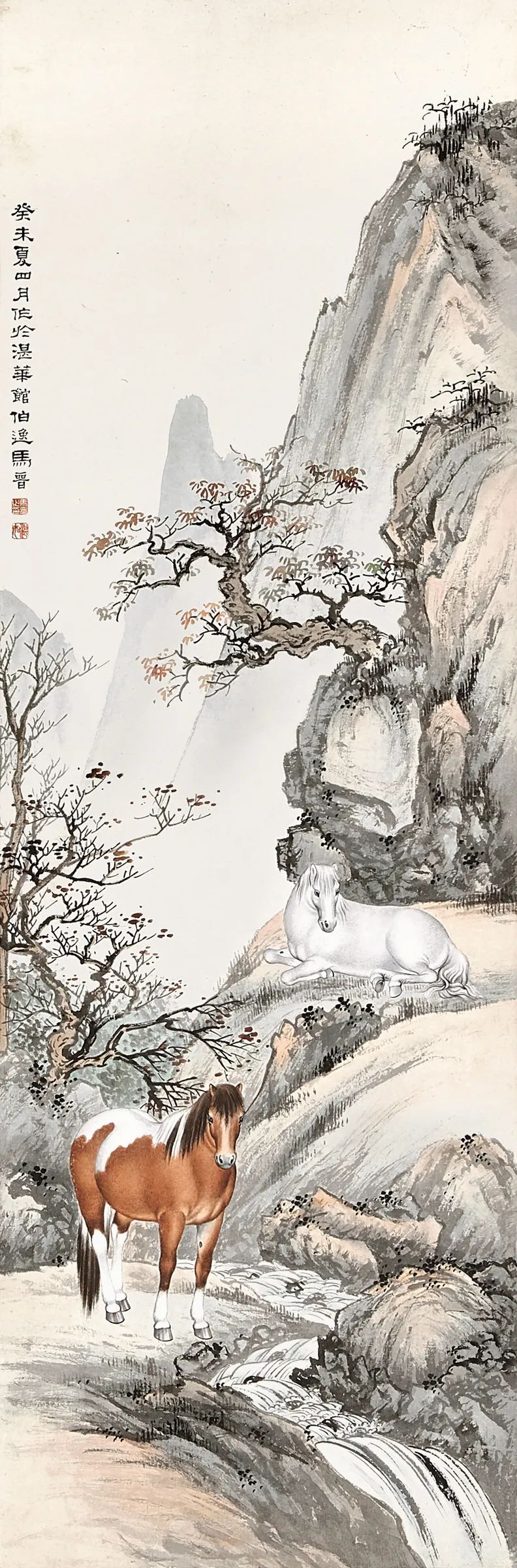

「……扇面古舊,色彩古樸,氣韻古典,疏淡的秋林小景遠山越遠越深情,近水越近越微茫,草綠柳青的閑雅中,八匹駿馬體態各異,神情各異,心思各異,兩個馬倌一個站在溪中沐馬,一個半臥樹下觀馬,誰都不記得人世間還養著浮浮沉沉多少名心多少利欲……詩人遺孀這頁扇子我稀罕的是那八匹駿馬和兩個馬倌,她畫山水畫花鳥畫人物見多了,駿馬她也許只敢臨摹。裴寬畫藝其實十分切合她閑淡的心井蕭颯的畫風,用色淡淡的,用筆細細的,那是陸小曼天生的本事,再配上小行楷字字帶骨帶肉,題識又古又秀,十足三、四十年代的情懷。那手字確然比慣見的陸眉小字硬朗一些,那些句子也確然比慣見的陸眉題句更顯得雨潤煙濃,隱約透著一絲老民國的蒼茫……」

—節錄自董橋〈陸小曼為李仙根橅馬〉,刊于〈青玉案〉

著錄:

〈甲申年紀事〉,董橋著(香港,牛津大學出版社,二○○四年),頁156

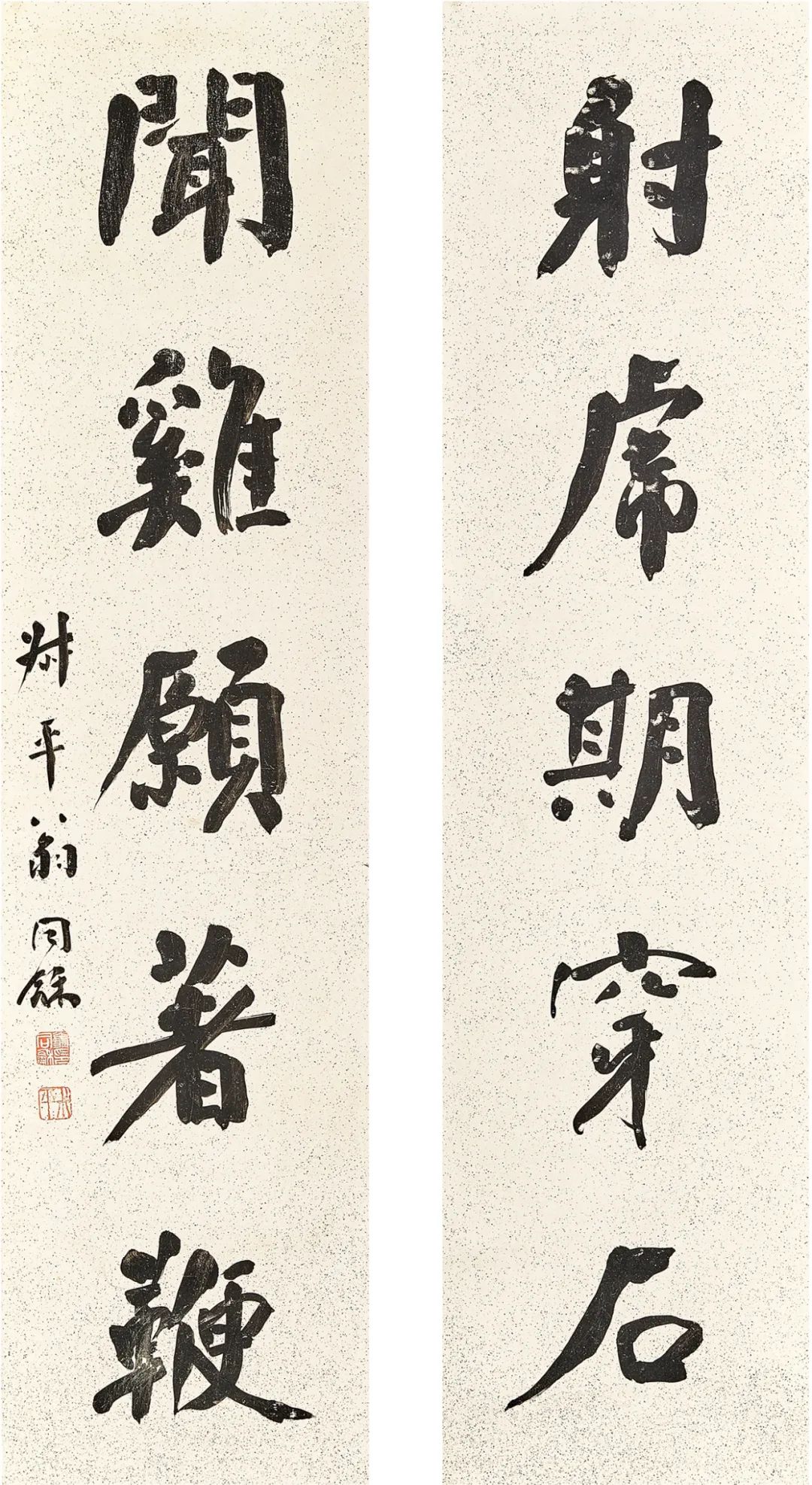

董橋鐘愛此聯,自八十年代末任報館社長時一直懸于辦公桌前,克己自勉。

「多年前我在臺北找到翁同龢的一對對聯:『射虎期穿石,聞雞愿著鞭』,長輩看了說聯好字好,掛在書齋養養志氣不錯,千萬不必天天射虎,天天聞雞:『那多累啊!』我執著的是書生的『志』不可不帶些憨直的家國之念……」

—節錄自董橋〈人多的地方不怕去〉,刊于〈甲申年紀事〉

「充老一月底入院做清除白內障手術之前倒賜了我一小張沈從文的行草,抄黃庭堅的〈清平樂〉,八十年代在她家里寫的。充老說沈從文『寫字不擇筆、墨、紙,甚至寫在手紙、裹物紙上』,常常只用『一枝筆,大小字全用它』。」

—節錄自董橋〈古董鋼筆的故事〉,刊于〈記憶的腳注〉

2555

臺靜農 行書〈人間詞話〉

水墨紙本 鏡框

34 x 30.5 公分

估價:60,000 - 80,000 港幣

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號