中國嘉德香港2021春季拍賣會

香港會議展覽中心丨展覽廳5FG

拍賣:4月21日

10am丨璧光盈袖II——居易書屋珍藏玉器

2pm丨觀古I——中國古代玉器

5:30pm丨觀古II——金石文房藝術

預展:4月18-20日丨10am-8pm

中國嘉德(香港)2021年秋拍的「觀古II——金石文房藝術」會再次重點推出「妙物心鑒——金石文房意趣專題」的一個主題專場拍賣。專場概念以「美」字為標準,歸集中國古代各個時代的藝術品,力圖向大家呈現中國古代的美學概念。這種美學概念區別于日常所見之繁復的明清宮廷華麗藝術,而是采取一種新的視角,去詮釋中國古代藝術的美感。這專場范疇囊括了金石趣味之「金」,主要指三代銅器;「石」,則主要包括造像藝術;以及各種文房趣味之物和自然歷史奇珍。以滿足各藏家搜奇想法,收藏各種「天下奇秘」、「世所稀有者」,博物洽聞,值得關注。

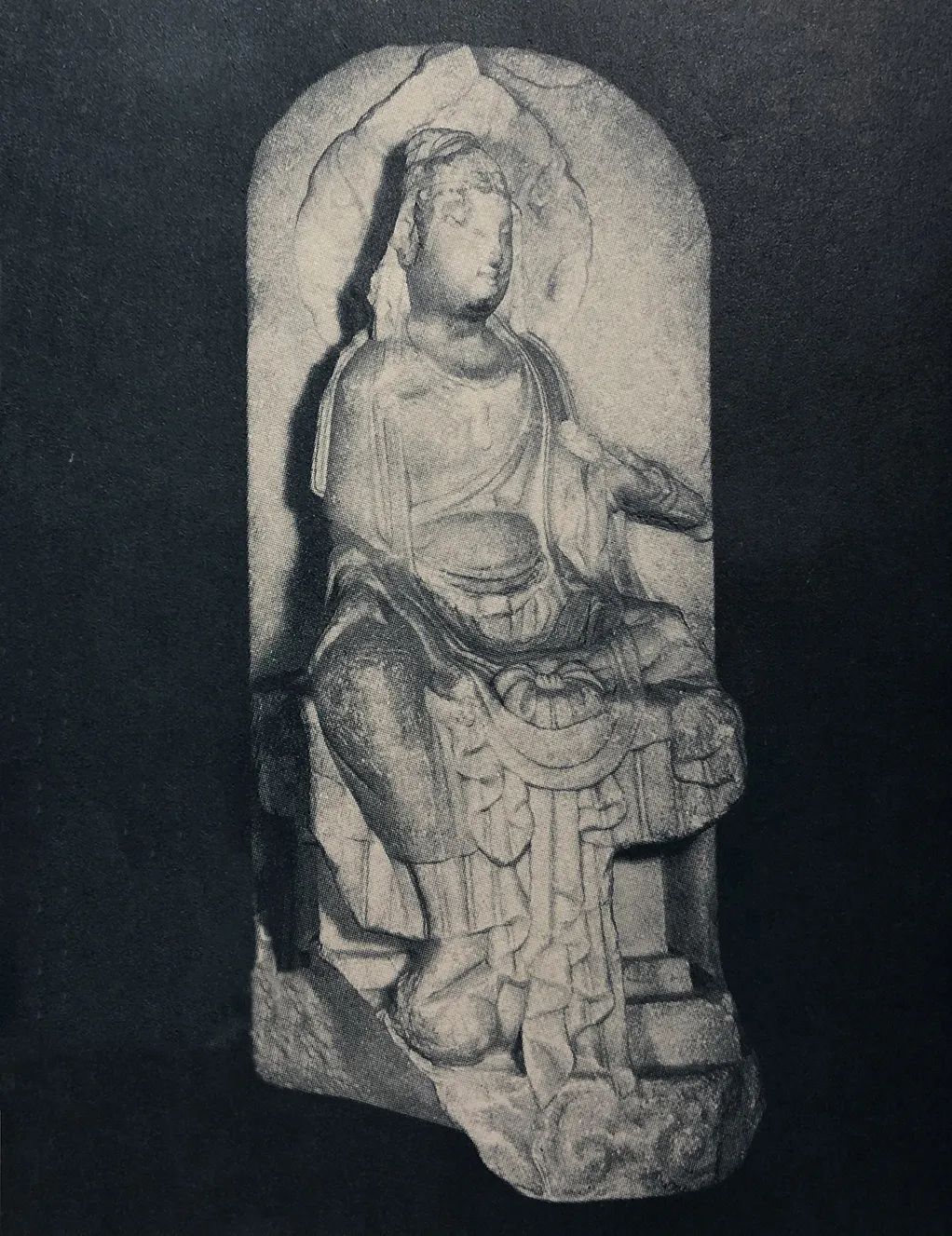

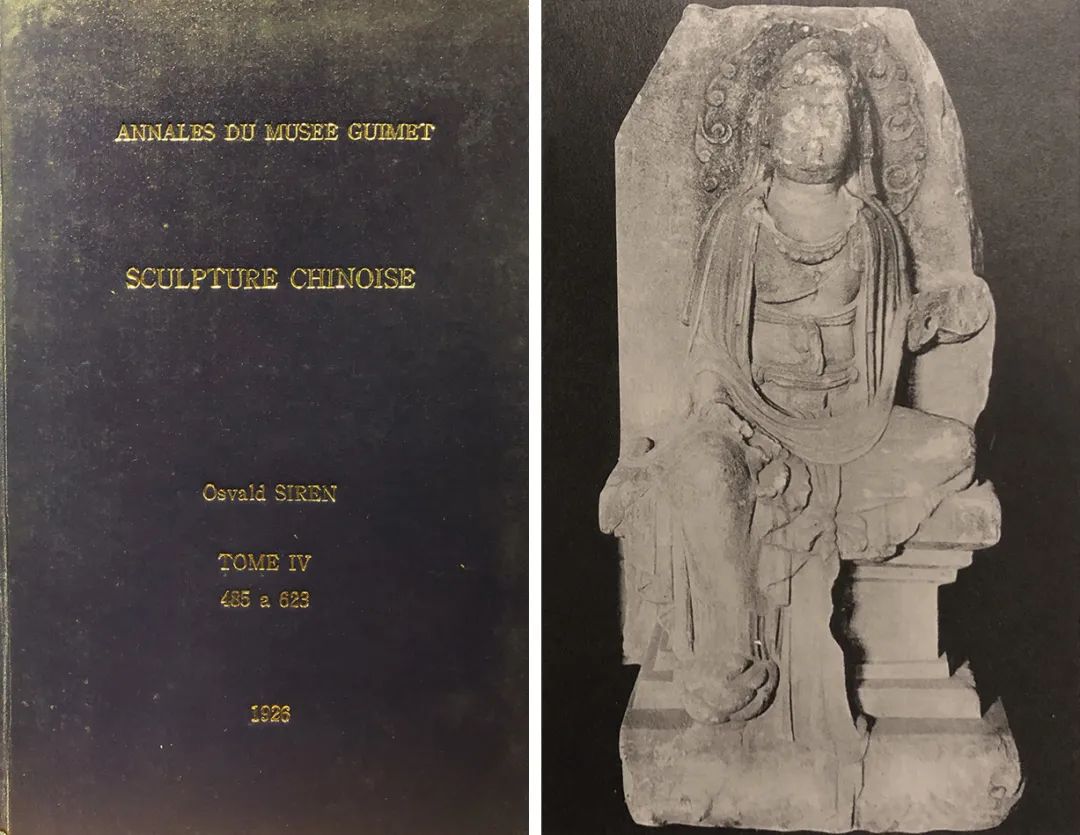

奧斯伍爾德·喜仁龍,《5-14世紀的中國雕塑》第4冊,倫敦,1925年,圖542B奧斯伍爾德·喜仁龍,《La Sculpture Chinoise du Ve au XIVe Siècle: Tome IV, Planches 485 à 623》,1926,頁21,圖542B奧斯伍 爾德·喜仁龍,《5-14世紀的中國雕塑》,紐約,1970年,圖542B孫迪,《中國流失海外佛教造像總合圖目》第六卷,2005年,頁1099

此尊菩薩像高約一米,為大理石材質,菩薩以半跏趺坐于“亞”字型須彌座之上,頭戴寶冠,腦后雕琢火焰云紋背光。菩薩面容圓潤,體態豐肥,飽滿壯碩。身著菩薩裝,帔帛纏繞于胸前,細膩流暢。彰顯了唐代石雕造像藝術的高超技藝。

大英博物館館藏一件唐代菩薩造像,與此件菩薩像體態風格非常近似,如出一轍。無論是從造像總體的形制、菩薩的半跏趺坐姿、面容的豐腴、體態的壯碩、肌肉線條的刻畫、帔帛衣褶的靈動飄逸、殘缺手臂的動態以及須彌座的造型均呈現出幾乎相同模樣。由此我們可判斷,此件造像與大英博物館所藏之造像應為同一時期、同一風格、同一文化體系的作品。奧斯伍爾德·喜仁龍,《5-14世紀的中國雕塑》第4冊,倫敦,1925年,圖542B

奧斯伍爾德·喜仁龍,《La Sculpture Chinoise du Ve au XIVe Siècle: Tome IV, Planches 485 à 623》,1926,頁21,圖542B

奧斯伍 爾德·喜仁龍,《5-14世紀的中國雕塑》,紐約,1970年,圖542B此尊唐代石雕菩薩像曾于1925年出版在由奧斯伍爾德·喜龍仁(Osvald Siren,1879-1966)編著的《5-14世紀的中國雕塑》一書中。這本書出版將近100年來,始終被西方世界相關領域的學者奉為中國古代雕塑史之「圣經」。喜仁龍,也稱喜龍仁,屬翻譯的不同叫法。喜龍仁是20世紀西方極為重要的中國美術史專家,首屆查爾斯·蘭·弗利爾獎章的獲得者(相當于藝術史屆的諾貝爾獎)。曾擔任瑞典斯德哥爾摩大學藝術史教授、瑞典國家博物館繪畫與雕塑部主任館員等職務。1922年,曾由溥儀陪同,他拍攝了故宮。同一時期,喜龍仁與張元濟、蔡元培、胡適和黃賓虹等人郊游。也是在1922年這一年,他還受邀于蔡元培,到北大演講。綜上所述,此尊半跏趺坐菩薩像與大英博物館所藏唐代白石菩薩半跏坐像時代一致,可能出自唐代的中原地區,其造像來源應是吸收了定州白石造像系統的五臺山區域。在信仰來源上說,此尊像擺脫了定州系統中白石半跏思惟像的模式,演進成非標準的獨立半跏像,是對定州風格的傳承和突破。

Nelly Chaulmontet先生舊藏,日內瓦俄軍主編:《莊嚴妙相—甘肅佛教藝術展》,西安:三秦出版社,2011年版,第56頁Denise Patry Leidy 及 Donna Strahan,《Wisdom Embodied: Chinese Buddhist and Daoist Sculpture in the Metropolitan Museum of Art》,紐黑文,2010年,編號7a

景明三年四月二十日,北林逢村弟子皇甫改慜,為亡過父母,見存夫妻,愿家口平安,敬造佛像一軀,合家大小常與三寶供養。彌勒佛:亂世未來佛銅彌勒佛立像,盡展北魏雕塑藝術之精粹,立姿造形受犍陀羅藝術風格影響,靈動有力,氣勢尊貴非凡,且沈穩碩大,乃現知私人收藏中尺寸最大者,品相幾近完美,焰形背光綴三佛,佛面慈笑,神圣威嚴。背光銘供養文,紀年景明三年(502年)四月二十日,「北林逢村弟子皇甫改慜,為亡過父母,見存夫妻,愿家口平安,敬造佛像一軀,合家大小常與三寶供養。」文中雖簡稱「造佛」,觀此像之儀軌,應屬彌勒佛,即未來佛。參考紐約大都會藝術博物館藏著名造像,立姿相近,背光類同,刊錄于 Denise Patry Leidy 及 Donna Strahan,《Wisdom Embodied: Chinese Buddhist and Daoist Sculpture in the Metropolitan Museum ofArt》,紐黑文,2010年,編號7a,銘文紀年524年,中央造像為彌勒佛。大都會藝術博物館藏品與本例相似,彌勒佛體態穩重,覆以厚實袍服,屬六世紀洛陽宮廷風格,內袍之上綴長形披衣,飄帶結飾于前,衣褶垂墜飄逸二側。二品均作類同焰形背光,右手掌上舉,左手朝下,意謂阿彌陀佛自凈土下生,救助眾生,接引極樂世界。此二例造像,或為兜率天彌勒佛,而供養人皇甫改慜之祈愿則為彌勒佛接引雙親,前往兜率天極樂世界。五世紀時,彌勒凈土宗盛行于中國北方,彌勒既為兜率凈土之菩薩,亦是成就人間凈土的未來佛。南北朝紛亂之際,戰事頻傳,百姓生活顛沛流離,遂而渴求心靈寄托,向往祥和凈土。此像脅伴三佛,或為過去佛,象征三世佛或一切諸佛,救度眾生、往生凈土之成就愿力。

大都會博物館的收藏中,最具代表性的莫過于佛造像,而Florence (1920-2018年) and Herbert (1917-2016年) Irving伉儷捐贈給大都會中最重要的精品,也莫過于他們的佛造像,是最具代表性的收藏品,此類坐佛是隋代佛造像中最少見的一個品種,更重要的是歷經千年,金水飽滿,而且傳承有序,故而是難得的供奉寶相。「愿我來世得菩提時,身如琉璃,內外明徹,凈無瑕穢。」《藥師琉璃光如來本愿功德經》如是說。是尊彌勒佛雙腿著地,瑜伽禪定,成賢王座,足下自生蓮花,現寶勝莊嚴相,蓮花自然伸展盛放,舊時蓮花座應曾嵌七寶。尊佛面頰豐滿,眉眼細長,鼻梁秀美,唇間帶笑,頸部現三道吉祥紋,頂骨涌起,自然成髻,耳垂凝厚,神態寧靜祥和,似在說法教化眾生,情貌端莊。通肩式袈裟承自犍陀羅風格,衣褶刻畫寫意,寬松柔和,流暢自然,必是虔誠之匠人精心佳作。又經多世香火供奉,通體鎏金厚重,歷經千年至今,仍呈現自然金黃之光澤,顏色如那時般,彷佛跨越時空,將大隋的那抹最圣潔的顏色,留呈今人欣賞,頂禮膜拜,駐足凝觀,殊勝機緣。

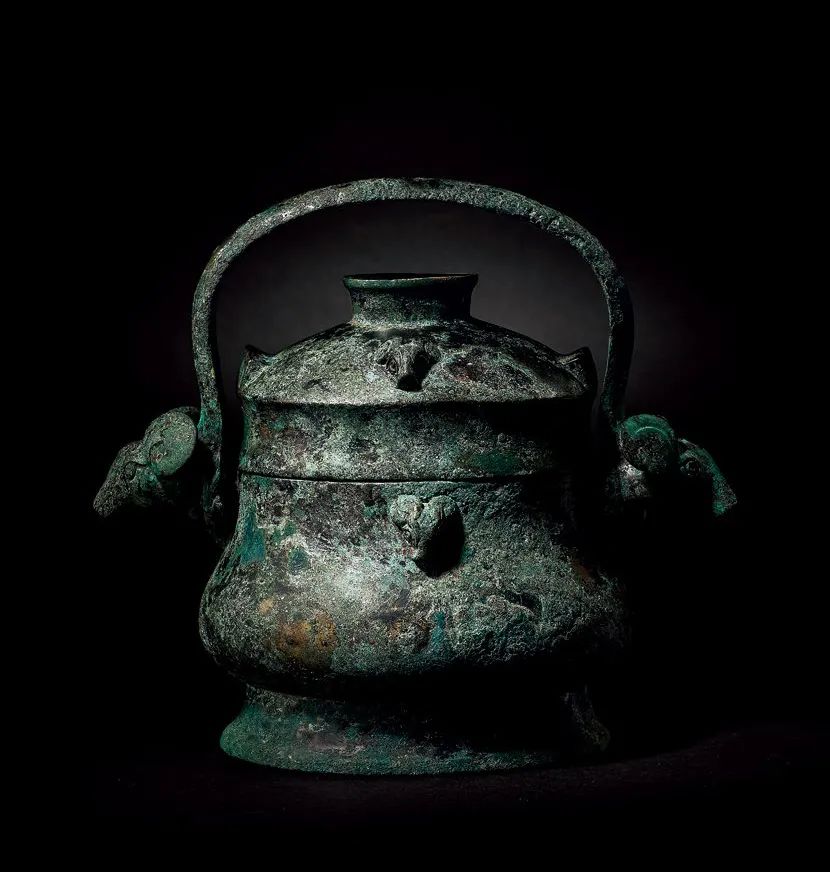

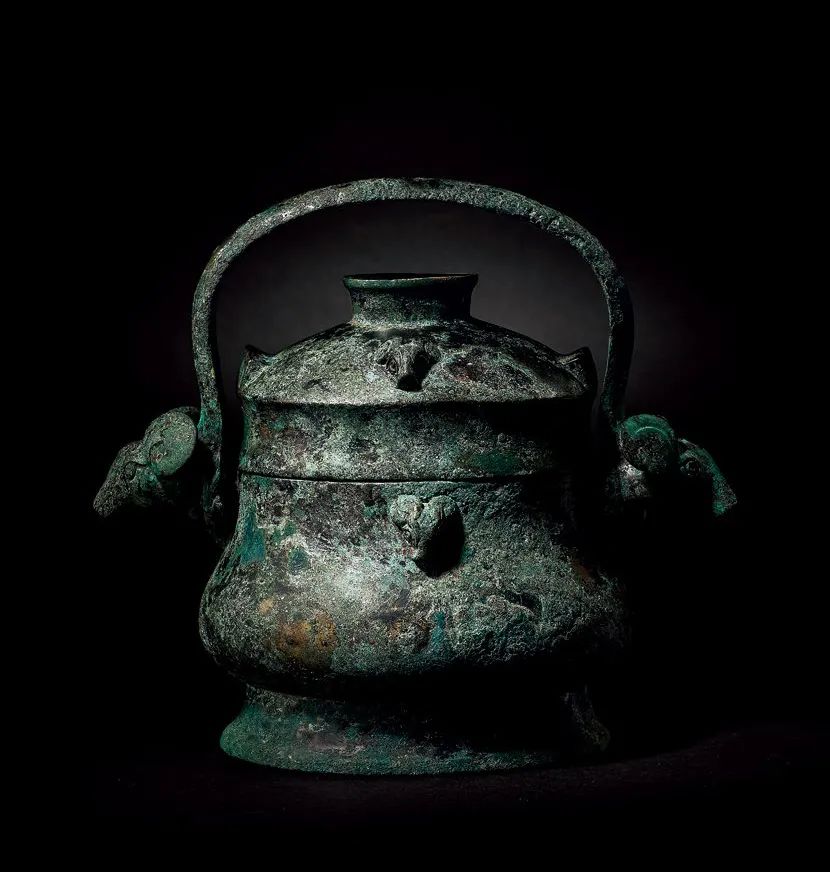

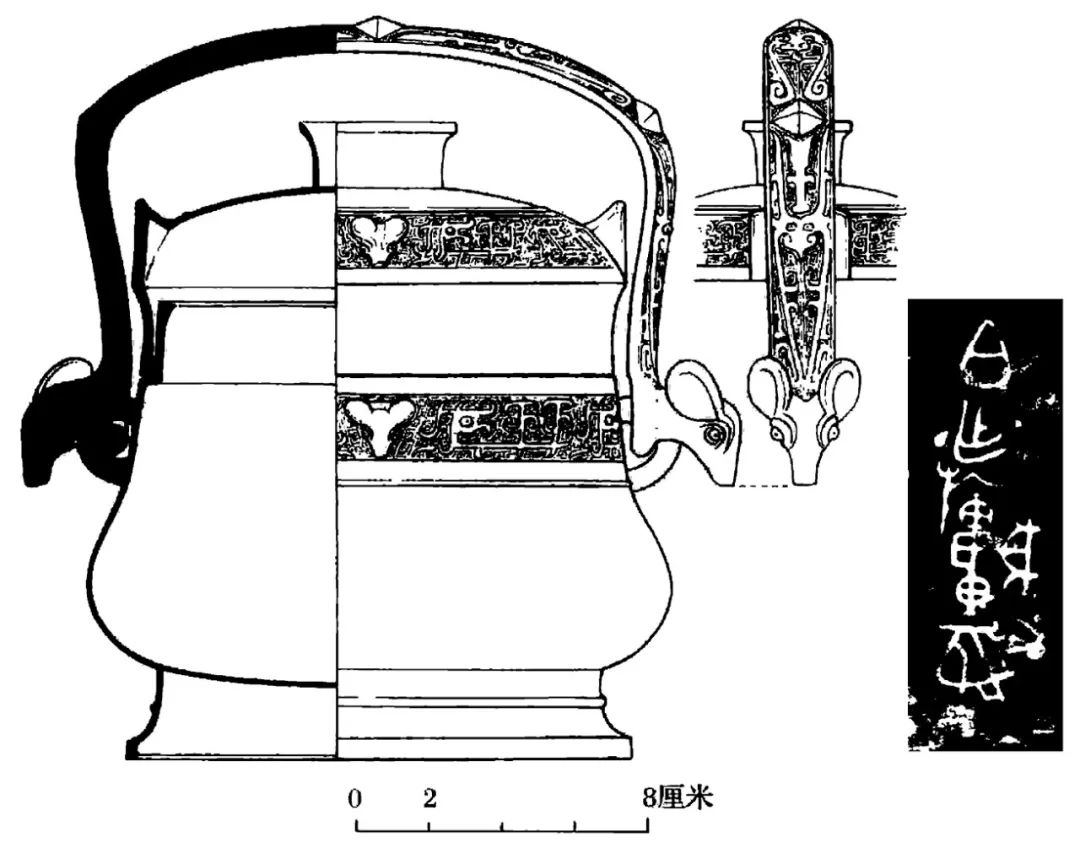

《敬吾心室彝器款識》下卷,朱善旗,1842年成書,1908年朱之榛石印本,編號67《攈古錄金文》卷一,吳式芬,1895年,吳氏家刻本,編號2.75《綴遺齋彝器款識考釋》卷十一,方浚益,1891年成書,1935年涵芬樓石印本,編號18.2-3《客齋集古錄》卷十九,吳大澄,1896年成書,1919年涵芬樓石印本,編號2-3《周金文存》卷五,鄒安,1916年,廣倉學宭石印本,編號108.1-2《欎華閣金文》,盛昱手稿,1928年經羅振玉考校,后由北京大學圖書館影印,編號226、227《貞松堂集古遺文》第四冊,羅振玉,1930年石印本,編號36《小校經閣金文拓本》第四冊,劉體智,1935年石印本,編號34《三代吉金文存》第十三冊,羅振玉,1937年影印本,編號7《金文總集》,嚴一萍,1983年,臺北,編號5257《殷周金文集成》,中國社會科學院考古研究所編,1984-1994年,中華書局出版,編號5121《國史金石志稿》,王獻唐著,2004年,青島出版社出版,編號1565

寬 23.5 cm

估價 ESTIMATE:卣是盛酒器,文獻中《尚書?洛誥》有:「以秬鬯二卣。」卣出現在商代晚期,流行至西周早期,形式多種多樣。此件提梁卣青銅質,平面呈扁圓形,器身作子母口,器蓋可套合其上。高蓋寬沿,頂部有圈狀蓋鈕,蓋緣一周鑄對稱的立柱,前后塑獸頭一對。器身直口,連接一條寬扁的提梁,提梁兩個連接處圓雕獸首,氣韻極為生動。垂鼓腹,高圈足,形體敦實沈穩,富有分量感。腹身素面,僅在口沿正中塑獸首于蓋兩兩呼應。底部有銘文,為西周重器。

從形制上看,這件銅卣提梁兩端的貘形獸首、器蓋的圈形捉手和犄角形凸飾以及垂腹光素無紋均為時代較晚的特征,與其造型裝飾風格相似的出土器和傳世品不勝枚舉。譬如,現藏上海博物館的召卣形制與之完全一致,僅個體尺寸和銘文字數存在差異(圖一)。

圖一 召卣(上海博物館藏,通高22.6、口徑9.9-13.9、底徑12.9-16.2厘米)

2002年陜西扶風縣齊家村的伯卣蓋面上沒有對稱的浮雕狀貘形獸首。1972年陜西扶風縣劉家村的一大一小2件憻季遽父卣(現藏陜公歷史博物館),形制相同,蓋頂雖無浮雕狀貘形獸首,但蓋面和圈足各飾兩周凸弦紋,頸部飾三周凸弦紋(圖二)。傳世的作冊瞏卣不僅蓋頂有對稱的浮雕狀貘形獸首,而且蓋面、頸部和圈足各飾兩周凸弦紋。無論根據出土器物的共存組合還是自身形制與銘文內容特點判斷,這些銅卣的年代均為西周早期晚段,約當昭王時期。

圖二 憻季遽父卣(甲)(陜公歷史博物館藏,通高28、口徑11.2-14.5厘米)

西周金文「旅」字結構變化甚多,蓋因當時軍中配備雙輪戰車,出征時軍旗可以高插在戰車上,故而添加戰車的形符,如此構造自然使「旅」字變得繁冗,為了書寫美觀,部分筆畫開始減省或位移,去掉「車」符或改換表征行的「趾」符,不一而足。譬如,這種單轅雙輪車輿右前角斜插有旒之旗的「旅」字,還見于2007年湖北隨州羊子山的噩侯卣、罍銘文中(圖三);山西曲沃天馬—曲村的西周伯卣銘文中「旅」字從旗從車,減省了執旗之人(圖四)。根據共存器物組合判斷,這兩件銅卣的年代均為西周早期晚段。由此可知,上文根據形制對比推斷年代的正確性。

圖三 噩侯卣、罍(隨州羊子山,卣通高30.4、口徑11.4-15厘米;罍通高30.9、口徑13.9厘米;均銘「噩侯作旅彝」)

圖四 伯卣(曲沃天馬-曲村M6231:23,通高21.4、口徑10厘米,蓋、底對銘「伯作旅彝」)

這類銅器不見自名,將其定名為卣,始自北宋呂大臨的《考古圖》。稍晚的《博古圖錄》承襲此說,認為卣是帶提梁的銅器。但是宋人關于卣器的分類標準并不嚴格,界限模糊。商周金文中有「卣」字,雖有多種寫法,但區別不大,基本形態是:「圓底,上像提梁,下其座也。」然而,其字形與現在通稱為卣的銅器器形實難相合。由于目前無法確知這類器在當時自稱何名,只能暫且使用這個沿襲已久但并不合適的稱謂。

關于銅卣的具體用途,1978年河北元氏縣西張村的一對叔趯父卣銘文自稱「小郁彝」,當是盛裝郁鬯的小型容器。所謂「郁鬯」,即用郁金香草所煮的氣味芬芳的汁水來調和鬯酒。西周金文和先秦典籍中所見「秬鬯一卣」多是周王賞賜給諸侯臣下的,讓受賜者用來祭祀先祖。由此可見,今稱為卣的銅器,的確是用來盛裝郁鬯、秬鬯之類的美酒的。這件銅卣系晚清著名收藏大家李宗岱舊藏。李宗岱(?~1896),字山農,廣東南海(今佛山市)人。他出身官宦世家,官居正四品濟東泰武臨道,后辭官經營山東金礦,成為巨富。李宗岱生平喜好金石收藏,容庚曾復校其所著《南海李氏寶彝堂藏器目》和《寶召齋吉金目錄》,認為李氏所藏青銅器不少于254件,其中重器頗多,如大保方鼎、免簋、頌簋、陳侯簠、貉子卣、虢叔鐘等。

同場,另有「宮廷藝臻——宮廷藝術珍品」專題,囊括各式宮廷用器,有絲織品、御墨、料器、金器、銅爐等佳作,均出自宮廷造辦處,展示了高超的宮廷技藝與皇家美學,奢華、精致。

參閱:《八代帝居——故宮養心殿文物展》,香港藝術博物館,2017年,頁88,圖錄編號33

此盒為長方形,盒蓋與盒身子母口相扣合。通體髹朱漆,色澤光潤。盒面雕回紋與纏枝蓮紋邊飾,中心長方形開光內飾錢紋錦地,上雕三獅戲球圖。三獅表情憨態可掬,姿態各異,鬃毛雕刻華麗、清晰,圍中央彩球而動,火焰紋散落其間。蓋的周邊及盒身四壁均雕纏枝花卉紋,四壁雕兩圈回紋,間飾纏枝花卉紋,正中為落花流水紋。盒內及底髹黑漆。底落:「大清乾隆年制」款,盒內刻:「狻猊寶盒」四字并填金。此盒雕刻刀法圓潤、細膩,紋飾生動傳神。乾隆時期的雕漆作品具有構圖嚴謹、雕工精細、圖案繁縟、工藝復雜的特點和宮廷藝術雍容華貴、艷麗纖巧的風格。

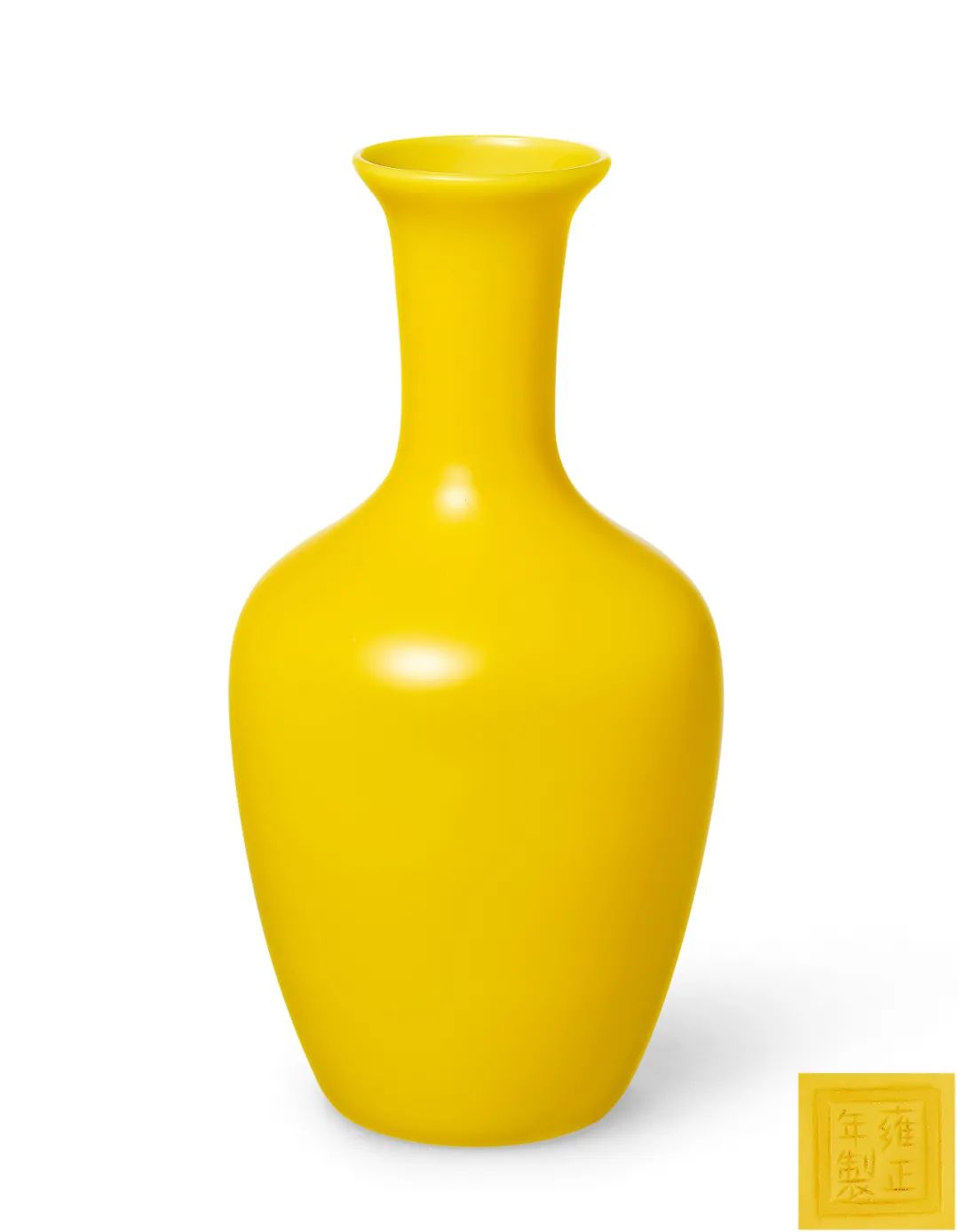

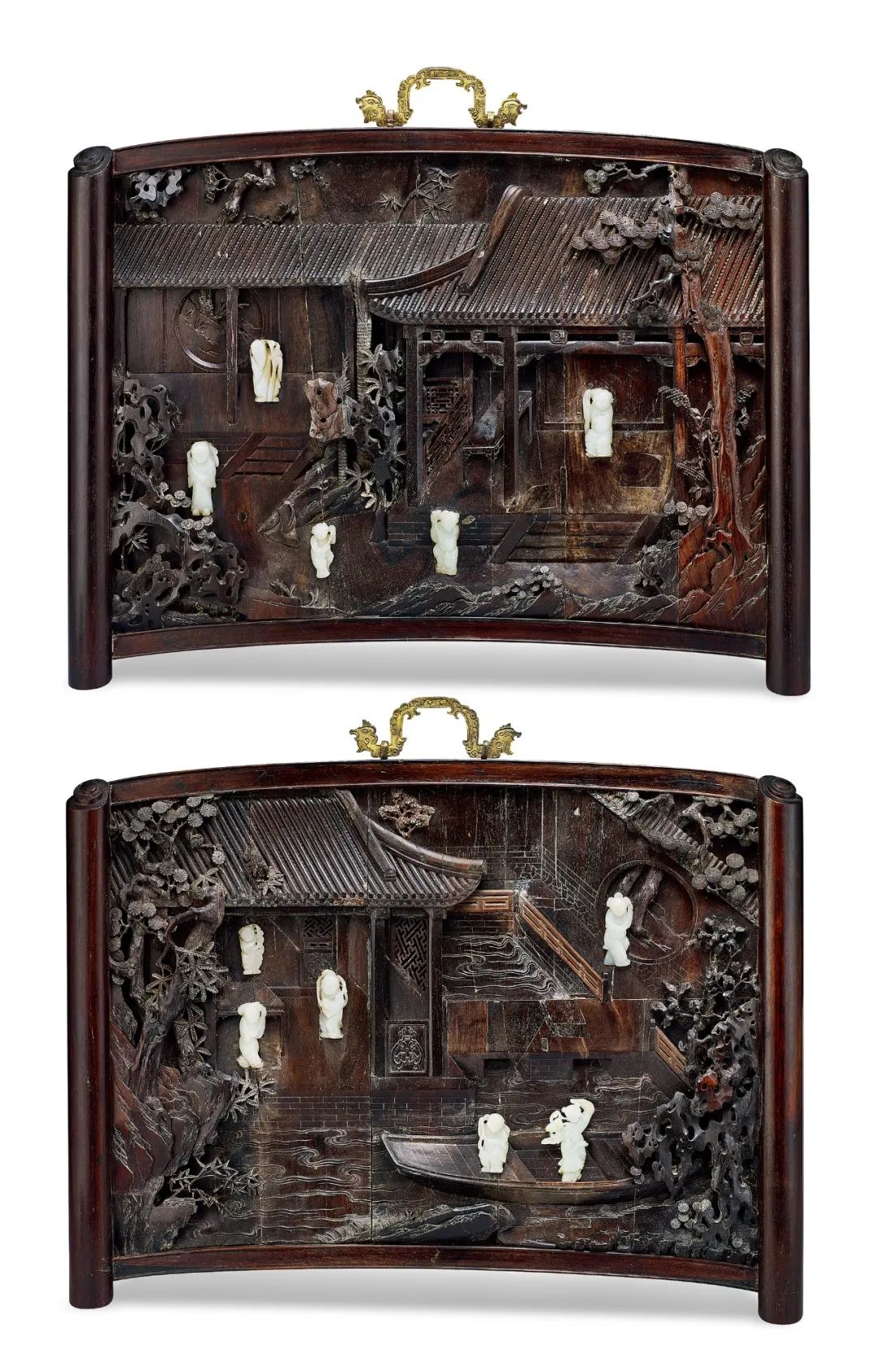

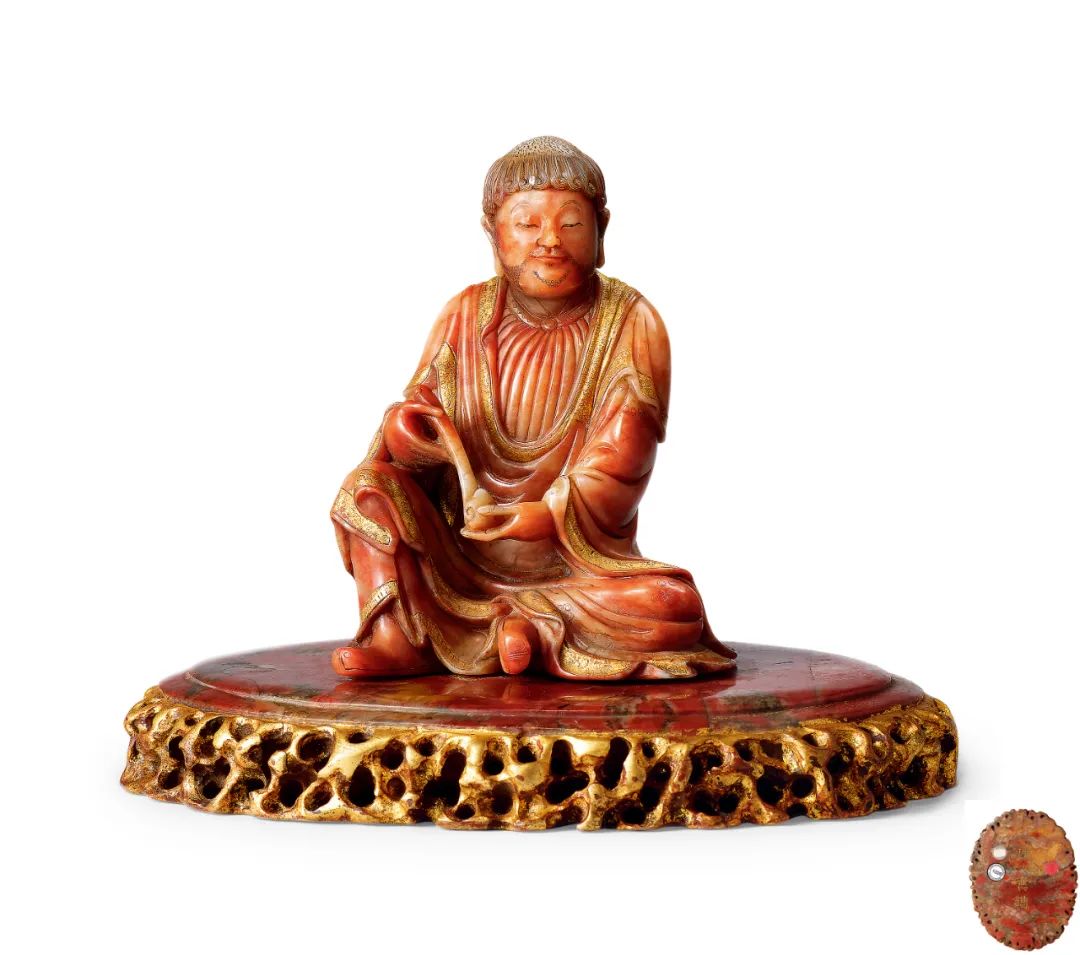

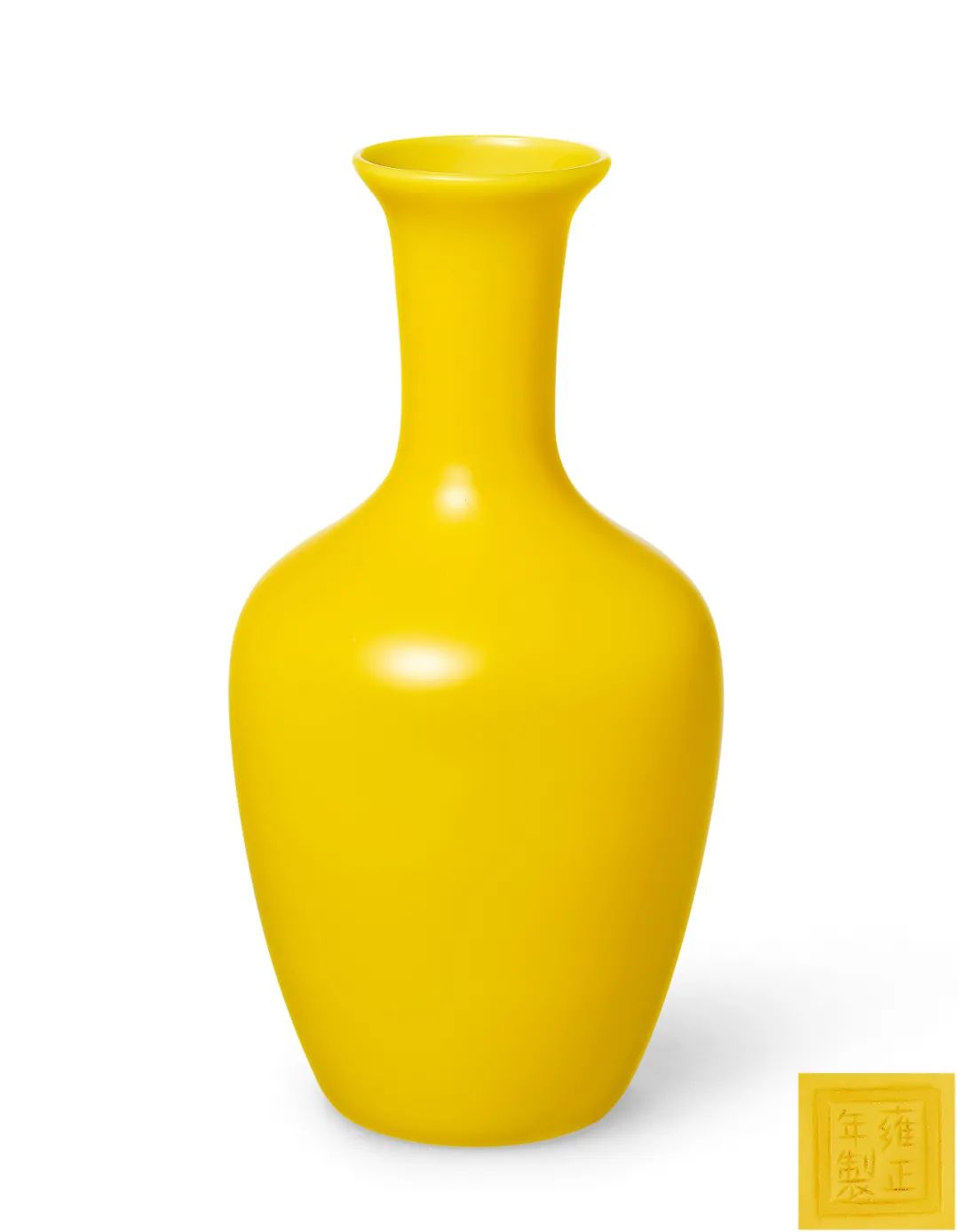

本季隆重推出「御品——帝苑奇珍」宮廷專場,精選17件拍品,其中包括了三件清代宮廷御制精品,清雍正黃料長頸瓶、清早期魏汝奮制壽山羅漢、清乾隆紫檀嵌玉掛屏一對,完美展現了清代皇家氣象。

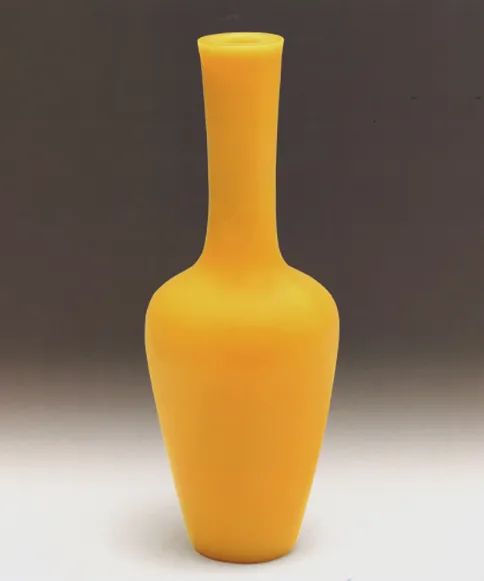

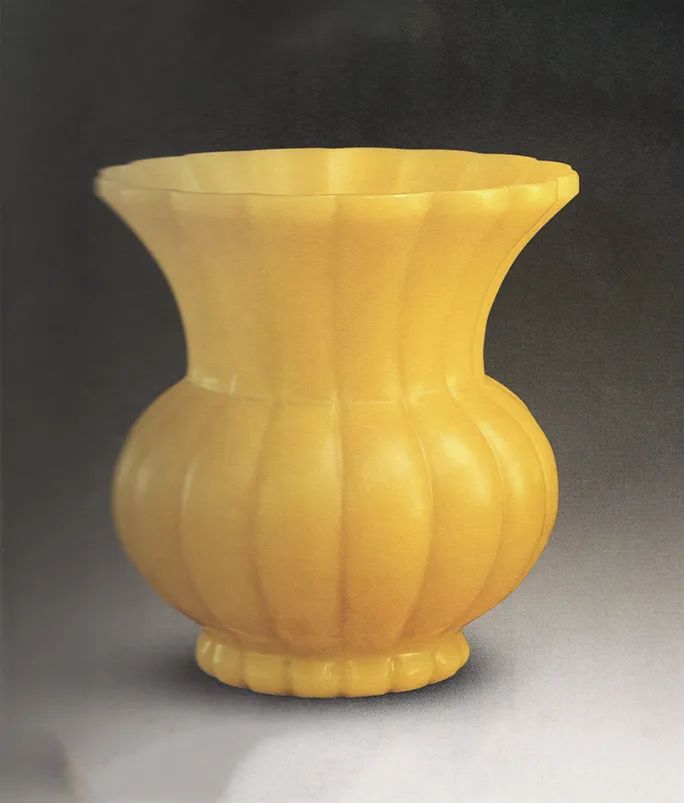

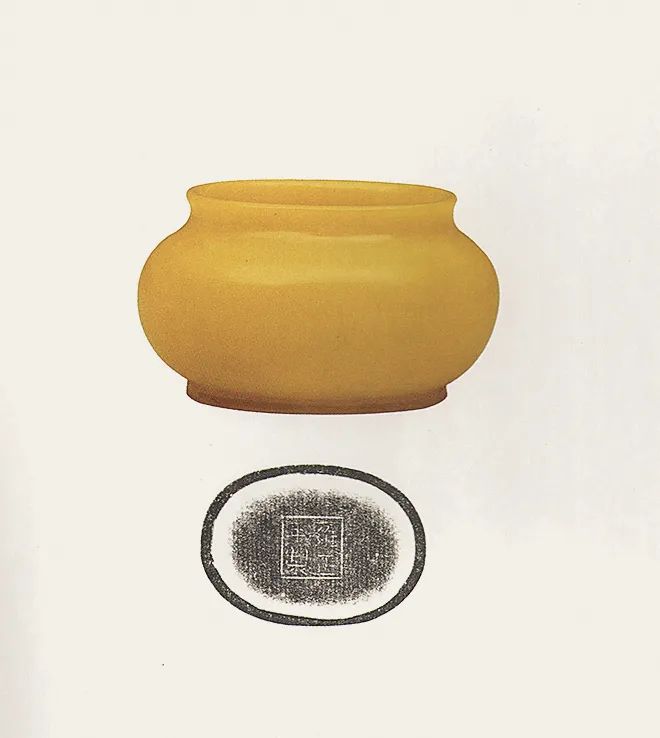

此件拍品撇口、長頸、豐肩,圓腹下斂,通體黃色,不透明。足內陰刻方框,內刻「雍正年制」雙行楷書款,字體雋秀工整。細膩潔凈,質地精純,器表光滑無瑕,其色澤亮麗,色彩嬌艷,呈黃色,是雍正時期玻璃制作鼎盛時期的作品。雍正玻璃制品少,且料器中小器常見,立件稀少,其中北京故宮博物院藏的雍正玻璃瓶僅有10件,此黃料瓶更顯珍貴,品相完美,造型典雅簡約,顏色呈色完美,為雍正時期珍稀之物,保存至今,十分難得。

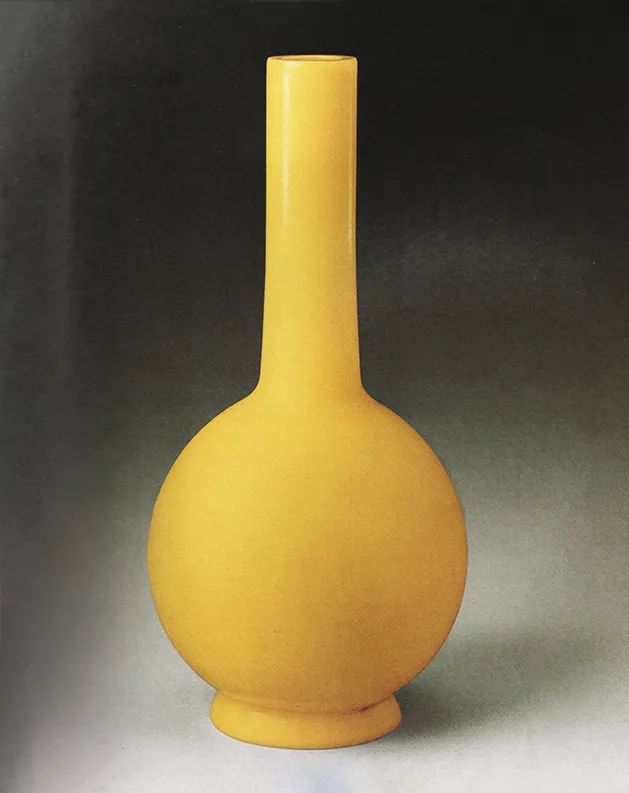

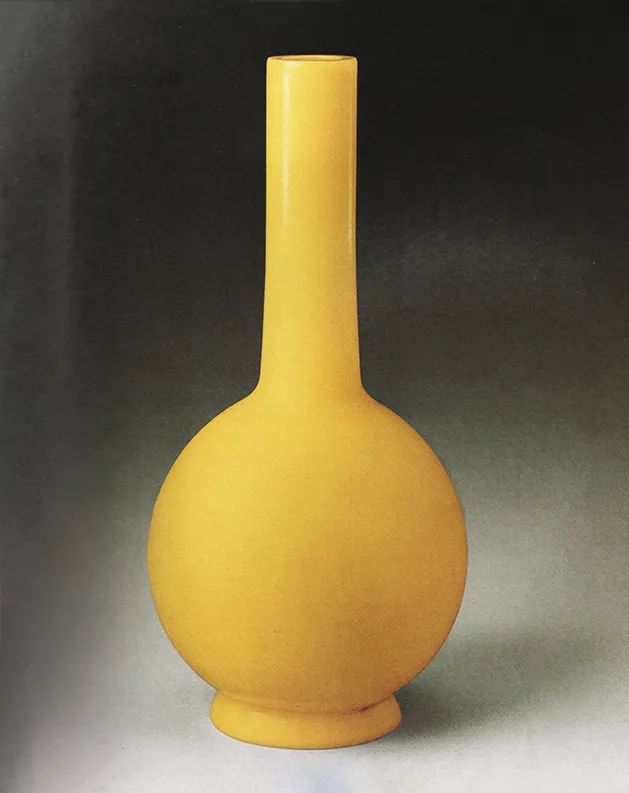

玻璃是人類發明最早的人造材料之一,工匠通過添加不同的著色劑使其呈現不同的色彩,在陽光下,折射出各種璀璨奪目的光芒,極其迷人。透明者,清澈猶如水晶,不透明者,瑩潤不輸美玉,神秘而高貴,受到雍正皇帝的青睞。此件拍品通體黃色,不透明。足內陰刻方框,內刻「雍正年制」雙豎行楷書款,字體雋秀工整。細膩潔凈,質地精純,器表光滑無瑕,其色澤亮麗,色彩嬌艷,呈鮮明的黃色,是雍正時期玻璃制作鼎盛時期的作品。清宮玻璃廠建于康熙三十五年(1696年),到雍正時已有20余年的發展臻于成熟,但玻璃制品與瓷器相比仍屬于珍稀之物。而雍正皇帝對玻璃制品的使用格外在意,除作為宮廷御用外,玻璃器物往往作為藩屬國之間往來的國禮,賞賜達賴、班禪、蒙古王公的重物。有時也會賞賜朝中重臣,但范圍及其有限,甚至對皇子皇親也不輕易賞賜。雍正十年(1732年)身為皇子的弘歷作《詠玻璃盤》:「棐幾無塵罽毯平,玻璃盤子伴高清。一般皎潔羞云母,四射光芒突水精。巧質非緣周玉府, 嘉名詎數漢金莖。幾回拂拭澄如鏡,靜對冰心一片明。」其珍貴可見一斑。至關重要的是,雍正一朝的玻璃器又與康熙、乾隆朝不同。康乾兩朝的玻璃器往往有與玉器或瓷器類似的造型;而雍正朝的玻璃器則十分獨特,幾乎難以在其他材質的器物中找到相似的形制,而玻璃器本身更不重復制作,每一件都可謂是世間珍寶。據《造辦處檔案》記載:「雍正二年二月初四日,怡親王交待黃玻璃瓶1件。奉旨:「此樣甚好,嗣后燒琺瑯瓶、玻璃瓶,爾等俱照此樣燒造。」北京故宮博物院正藏有黃色玻璃直瓶一件(圖1)。其色與拍品基本一致,皆為不透明的黃色,嬌黃欲滴,明艷鮮亮,十分可愛。相較而言,此件拍品造型秀麗,口沿微微外撇,瓶頸修長,溜肩轉折順滑,腹部略內斂,外廓線條柔美而富有彈性,與嬌黃色澤相互襯托。兩件玻璃瓶應當都是清宮的陳設品。此外還可參照李景勛所藏的雍正黃玻璃八棱瓶(圖2)和雍正黃玻璃萊菔尊(圖3)。這些造型皆是經典之作。

在雍正皇帝的嚴格要求下,玻璃用器具有「內庭恭造之式」的藝術風格。北京故宮博物院藏的雍正黃釉玻璃器還有黃色玻璃菊瓣式渣斗(圖4)。亦是通體為不透明黃色,表面光滑,口部如盛開的菊花,腹似倭瓜,足似圓瓣伏菊。其形制優美,與拍品簡約之美略有不同。相似的雍正黃玻璃器還有故宮博物院所藏的黃色玻璃橢圓式水丞(圖5),是文房用器。水丞通體為黃色不透明玻璃,顏色艷麗明亮,溫潤光潔,與拍品一樣,在顏色上達到了最佳效果。

本就稀少的雍正玻璃制品中,陳設器更顯珍貴,其中北京故宮博物院藏的雍正玻璃瓶僅有10件。且料器中小器常見,立件稀少,而拍品保存完好,品相完美,造型典雅簡約,顏色呈色完美,為雍正時期珍稀之物,保存至今,十分難得。

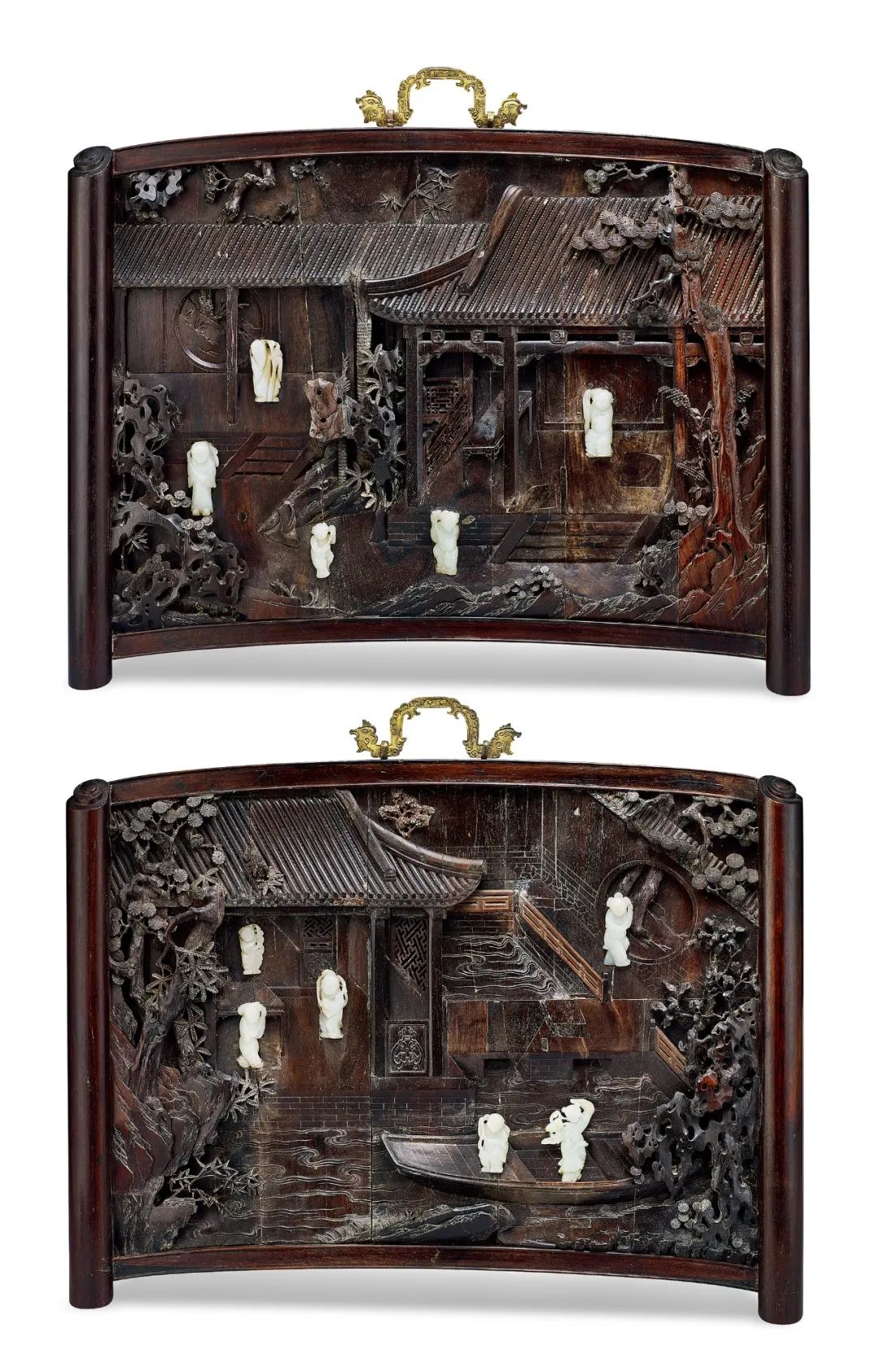

成對掛屏整體敦厚雄渾,用料考究,頗具意趣。整體均由紫檀所制,外框呈書卷裝,邊緣起棱,其內以浮雕、鏤雕等技法刻山石樹木,布局得體,山石棱角有力,皴法如劈,山石中間草木探出,茂盛盎然,峭壁之中見亭臺樓閣、游船慢駛,層次分明,錯落有致。于山水中以白玉雕刻人物,行于園林之間,佇立于樓臺之上,戲于游船之內,有嬰孩、有老者、有侍女,姿態各異,表情栩栩如生,十分傳神。掛屏自下而上高低深遠,極富空間感。松針、竹葉、水波、洞石,增添富麗之色,卻不厚膩,展現出清麗的意趣。整體畫面布局十分考究,疏密有致,剛柔并濟,逸趣盎然,樓臺亭閣掩映于山石之間,巍峨高聳,山石嶙峋,蒼松虬立,山澗溪流,曲徑回環,云氣氤氳,渺渺乎恍若蓬萊仙境,令人凈心斂神,心曠神怡。與本拍品相近者可見故宮博物院藏,原清宮舊藏清乾隆「紫檀嵌玉愛烏罕四駿圖插屏」以及清乾隆「紫檀嵌玉百子圖插屏」。掛屏工藝十分精湛,巧思意趣,成對保存是不可多得的佳品。

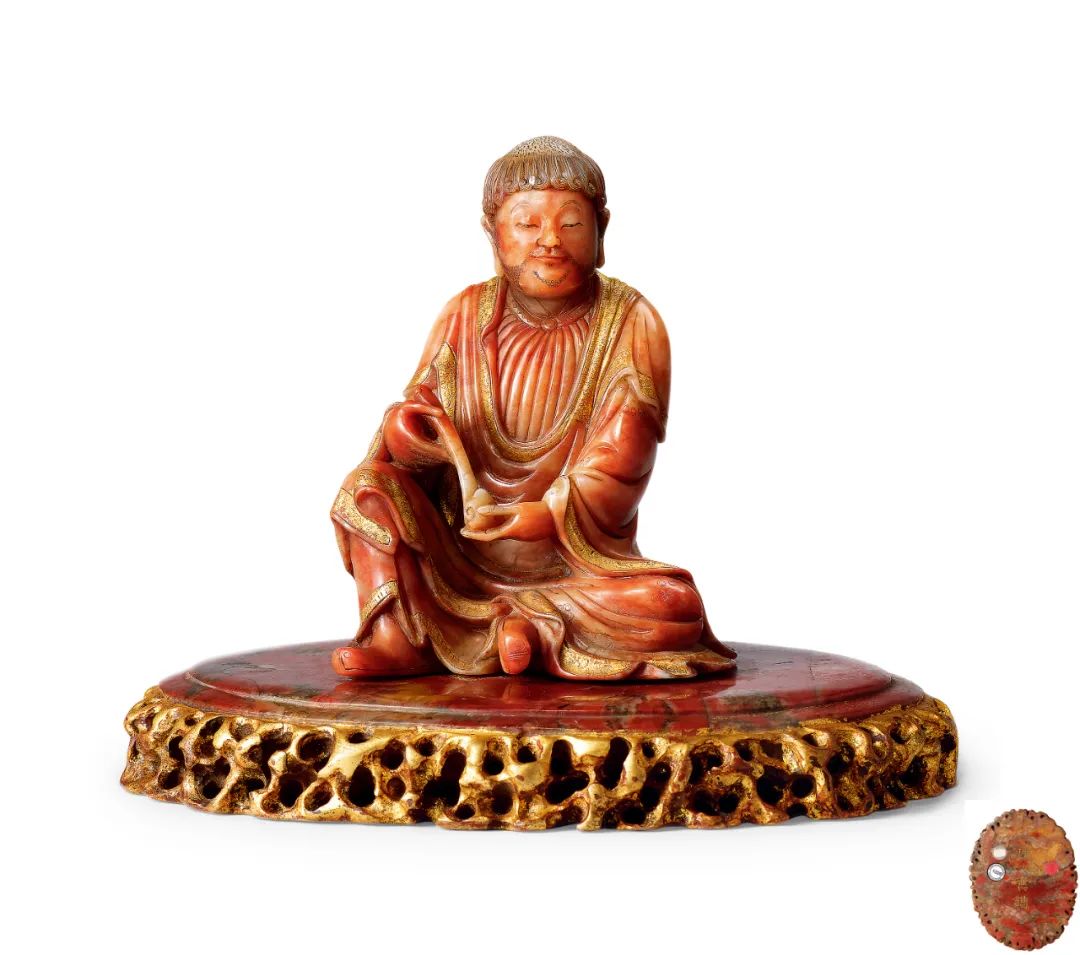

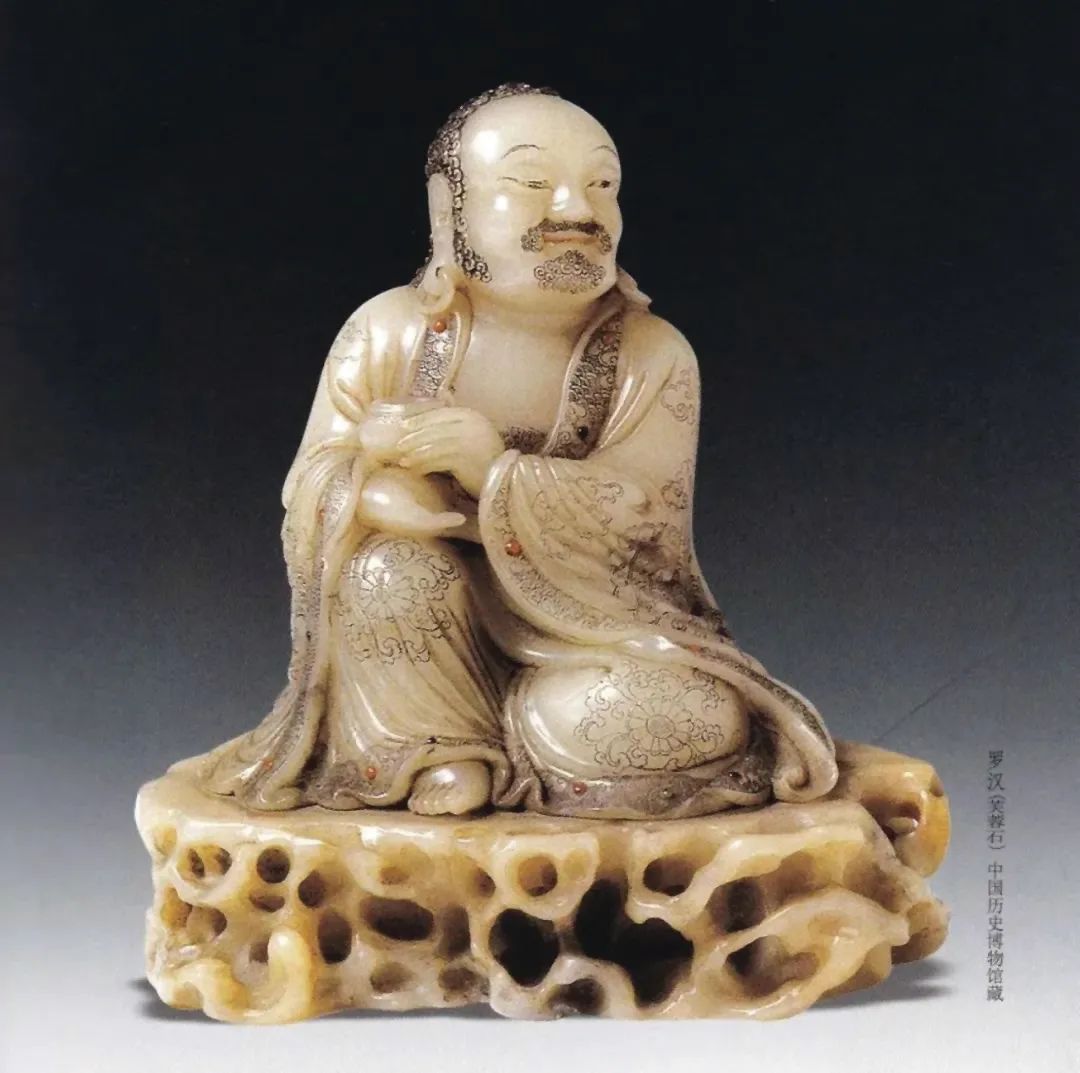

羅漢以壽山石為材,材質致密溫潤,立體圓雕。羅漢神態安逸肅穆,法相莊嚴。髪髻微卷,雙目微闔,神色安然從容。身著廣袖長袍,衣紋簡潔流暢,舒坐,雙手扶一柄如意,底刻「魏汝奮鐫」款。魏汝奮,清初壽山石雕名家,關于其生平,文獻記載不詳,其傳世作品較少,多為雕像。整件作品用圓雕、陰刻等技法表情達意,使線、面整體和諧統一,過渡自然,富于表現力。袈裟細處刻描花紋,邊線描金,富麗堂皇,不可多得。這件造像以壽山杜陵石圓雕,石色晶瑩凝潤,羅漢面相方正,嘴角微揚,滿腮虬須,舒坐,胡服披肩,雙手持如意,衣紋細線陰刻金蓮紋及卷云,雕刻極為細膩生動,帶有底座,底座設計別致,鏤空雕刻成山石狀,衣紋雕花處和底座的山石部分,都留下了原裝的泥金,品相極佳,底部直行四字隸書款「魏汝奮鐫」。魏汝奮傳世作品十分少。北京故宮所藏魏汝奮款壽山掏耳羅漢像(圖1),二者在創作手法上極為接近,工匠把羅漢表情刻畫的惟妙惟肖,堪稱神作,兩者的衣物皺褶之自然,雕花細密之精細,毛發塑造之生動乃至五官開臉之神韻,應當出自一人之手。圖1:故宮博物院藏:清 魏汝奮款壽山石掏耳羅漢像

1994年《文物》刊載一件中國歷史博物館石志廉先生評述館藏的魏汝奮制壽山石羅漢(圖2),二者在落款風格上極為相近(圖2-2),也可作參照,而石志廉先生的研究文章明確認為,通過制作風格和材質等比對,魏汝奮很有可能是與周彬(周尚均)同時期的福建雕刻家。(圖3)圖2:中國歷史博物館藏:清 魏汝奮制壽山石羅漢

圖2-2:中國歷史博物館藏魏汝奮制壽山石羅漢與本拍品款識之對比圖

圖3:中國歷史博物館藏:清 周尚均款羅漢

清初,壽山石雕藝術迎來的重要的歷史機遇,由于康熙、雍正、乾隆三代帝王鐘愛壽山石,這使得壽山石雕刻作為一門藝術走向了巔峰。康熙皇帝在其六十大壽之際,用壽山石給自己刻了一方「戒之在得」章,告誡自己天下安定也需要先天下之憂而憂。而到了雍正一朝,優質壽山石更是開始大量入宮,壽山石開采和雕刻技藝也處于最成熟鼎盛的時期,雍正皇帝的壽山石章達到了150多方。雍正皇帝最重要的印璽之一「為君難」便是用壽山石雕刻的。(圖4)

圖4:臺北故宮博物院藏:清雍正 「為君難」壽山螭龍鈕璽

因此,盡管楊玉璇、周尚均、魏汝奮等人的生平記載極少,但有一點毋庸置疑,在康熙皇帝平三藩之后,福州壽山石便開始進入到了清代統治者的視野之中,并且深受最高統治者的喜愛,此時,這些壽山石名家所雕刻的文房用品、佛像擺件等大量進貢朝廷。如今也有說法,楊玉璇、周尚均、魏汝奮等人就曾經直接入職清宮,直接為帝王服務。由于這幾位名家的生平文字記載實在太過于有限,很多問題,都還留待我們繼續考證,但有一點十分明確,如今兩岸故宮都留下了一定數量的帶有這幾位名家落款的精品佳作。帶有這幾位名家落款的宮廷風格的圓雕作品,遠非普通民間良工可比,堪稱壽山石雕刻中的「官造精品」,價值不菲。(圖5)

凡注明 “卓克藝術網” 字樣的視頻、圖片或文字內容均屬于本網站專稿,如需轉載圖片請保留“卓克藝術網”水印,轉載文字內容請注明來源卓克藝術網,否則本網站將依據《信息網絡傳播權保護條例》維護網絡知識產權。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號