狂飆歲月,融東西神采——藤田嗣治、馬修、布菲

日期:2021-04-12 15:48:22 來源:【嘉德香港?春拍】

拍賣

>狂飆歲月,融東西神采——藤田嗣治、馬修、布菲

中國嘉德香港2021春季拍賣會

香港會議展覽中心丨展覽廳5FG

亞洲二十世紀及當代藝術

拍賣:4月23日丨10:30am

預展:4月18-20日丨10am-8pm

4月21-22日|10am-6pm

二十世紀東西方藝術在巴黎兼容相生,成為戰后現代美術史中最重要的發展脈絡之一。是次春拍中,我們帶來立于西方藝術舞臺中央的東方臉孔——藤田嗣治,首位將東方書法融入抽象繪畫西方藝術家——喬治?馬修(Georges Mathieu),以及受東西方文化滋養而成的天才藝術家——布菲(Bernard Buffet),感受萬象競馳的現代百年中,東西現代藝術和而不同,又殊途同歸的精神哲思及智慧。

才情畢現,粉墨登場

立于蒙馬特的東方臉孔——藤田嗣治

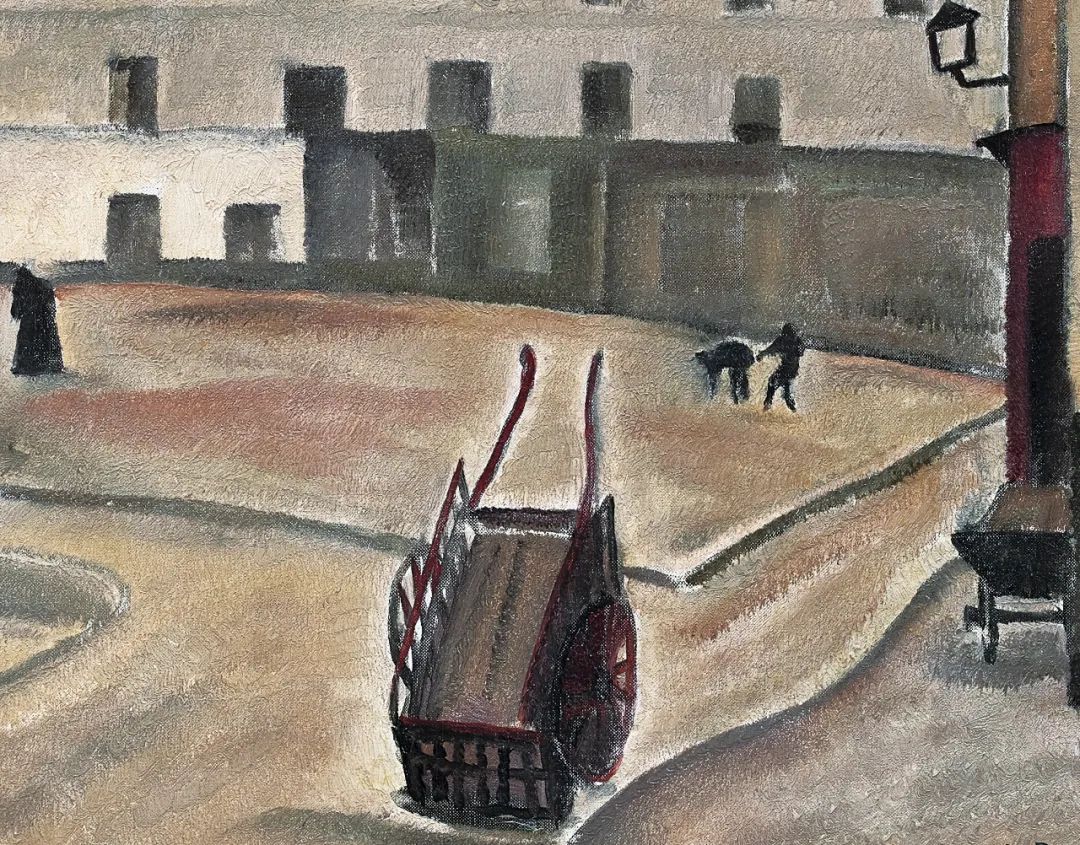

到巴黎的第二年,1914年秋的一天,和風煦日下,我畫了一幅風景畫,描繪運碎石子的馬車朝城門行進的風景。畫好后,我站在畫前一看,發現一種過去的油畫中從未見過的、并非模仿他人、完全是自己與大自然間生發出來獨創的東西。我高興得忘乎所以,禁不住在原野上翻起筋斗來。我慶幸自己頭一次找到了通向未來之路的鑰匙!——藤田嗣治

Lot 100

藤田嗣治

巴黎蒙馬特

油彩 畫布丨約一九一七年作丨34×25.5 cm

Leonard Foujita

La Charrette à Montmartre

Oil on canvas丨Painted approximately in 1917

來源

巴黎Drouant畫廊

巴黎私人收藏,1939年前

法國私人收藏

2019年10月28日,巴黎佳士得秋季拍賣會,拍品編號258

現亞洲私人藏家直接購自上述來源

注:畫背貼有巴黎Drouant畫廊標簽;作品經希薇·布伊森女士鑒定,將收錄于希薇·布伊森女士其正在編纂的《藤田嗣治作品集第四冊》

估價 ESTIMATE:

HKD 500,000 – 800,000

1914年,從日本到法國的藤田嗣治以一批以其所居的蒙馬特街景為靈感的創作,在流光溢彩的巴黎藝術圈粉末登場,其筆下精致的線條細節、幽玄色彩的優雅,很快便成為藝壇焦點,鋒芒畢露。1919年,他有高達六件作品入選巴黎秋季沙龍,作品與馬蒂斯(Henri Matisse)同臺展出,三年后,更被提名為秋季沙龍的審查委員,為彼時至高無上的榮耀,《巴黎蒙馬特》(拍品編號100)即誕生于藤田初闖巴黎藝壇的初期,紀錄日后閃耀世界藝術舞臺之星冉冉升起的黃金年代。

藤田嗣治《巴黎風景——杜特雷廣場》,油彩畫布,55×46.4 cm,1917年作,成交價:1,350,000元港幣

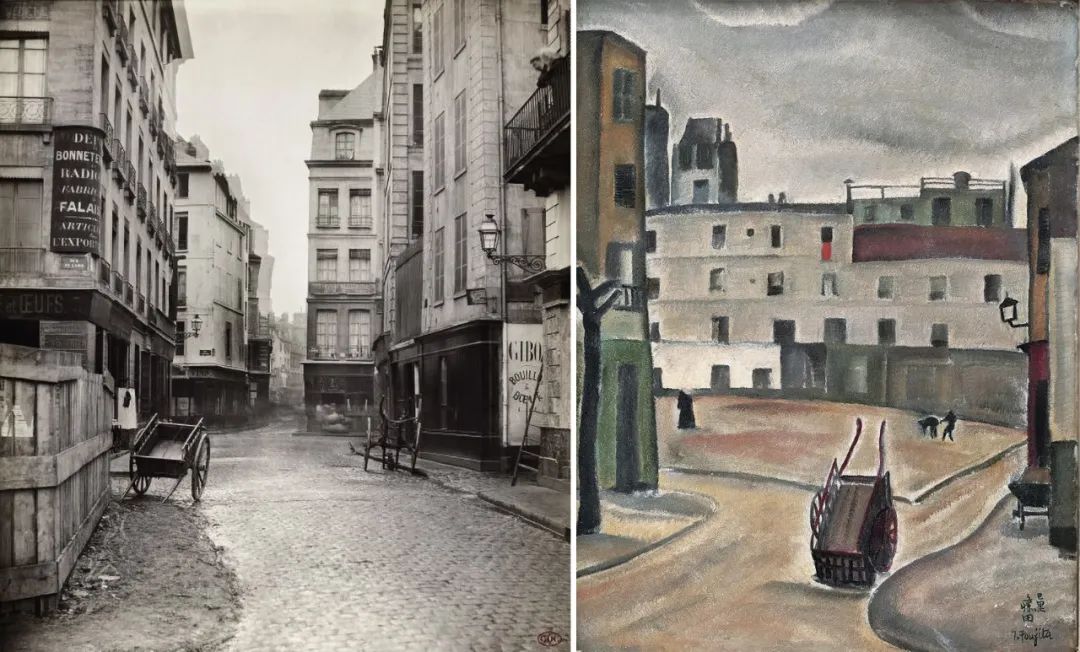

《巴黎蒙馬特》聚焦彼時藤田、常玉、趙無極、畢加索(Pablo Picasso)及莫迪利亞尼(Modigliani)等藝術大師們群聚的蒙馬特,以略帶仰視角度的畫面,顯示該地特殊的地貌。一碎石車橫亙于路中央,車頭著地,拉桿上翹,打破寧靜畫境,引發觀者的好奇與想象。畫中忽明忽暗的云層,擁抱彼時在巴黎極為盛行的「超現實主義」風格,將略顯荒誕與詭譎的元素融入其中,形成似夢迷離的氛圍。左下的房舍以白賦色,令此處彷彿有生發的光源,配合迎向三方的三叉路,指引觀者走向未知的未來。畫中一襲紅色窗戶格外引人矚目,或暗喻了年青的藤田心中對巴黎的愛戀與想象。左右兩邊的屋舍以瓦綠、磚紅妝點,形成對稱構圖,顯示藝術家對畫面平衡的精心布局。

在完成《巴黎蒙馬特》的1917年,藤田于謝隆畫廊(Galerie Chéron)舉辦了人生首次個展,展覽開幕時畢加索親臨現場,并流連三小時之久!藤田嗣治曾對此回憶:「其實畢加索并不是在看我的畫映入視線后的表面印象,而是在琢磨我今后會如何發展。」此時的藤田雖尚未開啟其日后最廣為人知的裸女題材,卻已在風景主題創作中展示出對西方技巧的精妙吸收與東方美學的兼容并蓄。而畫中懸疑無人的碎石車占據了中央,正如藤田本人帶給巴黎藝壇探索的好奇與震撼。

左:1900年代的蒙馬特高地 , 碎石車橫亙于路中間

Lot 99

藤田嗣治

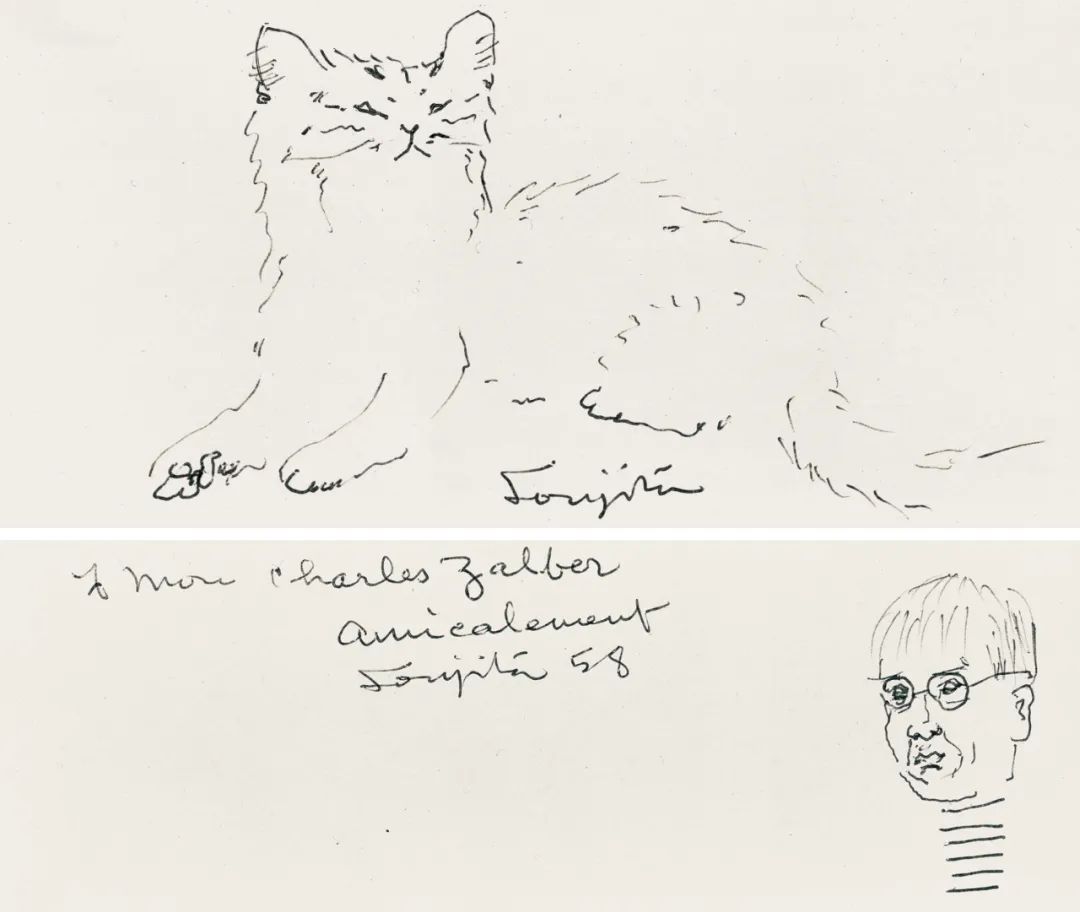

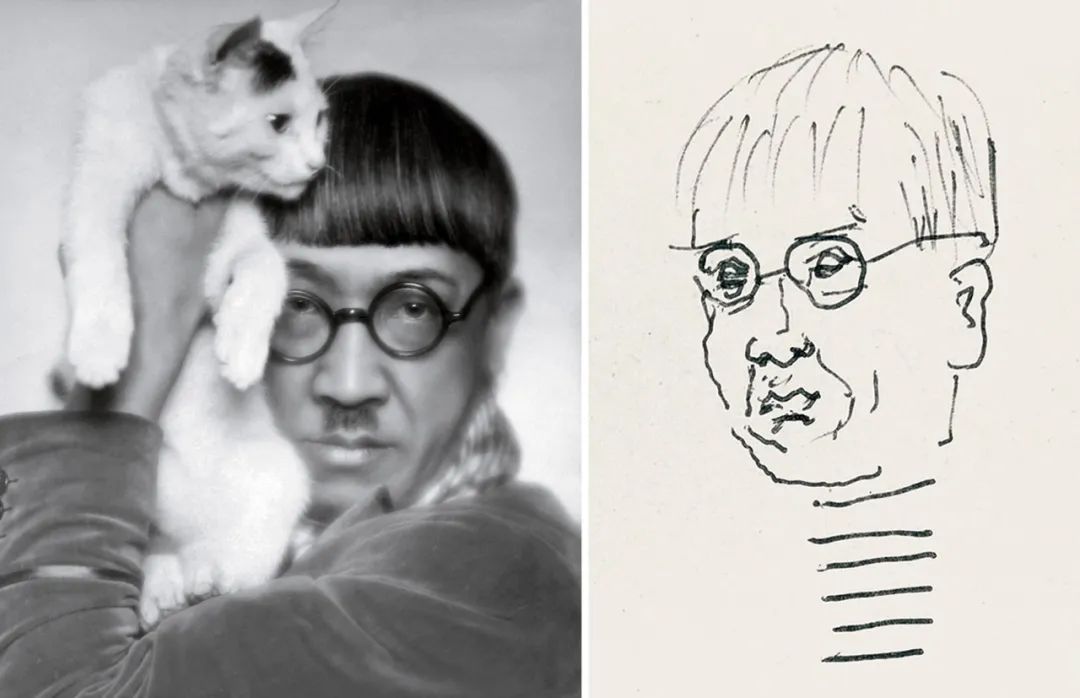

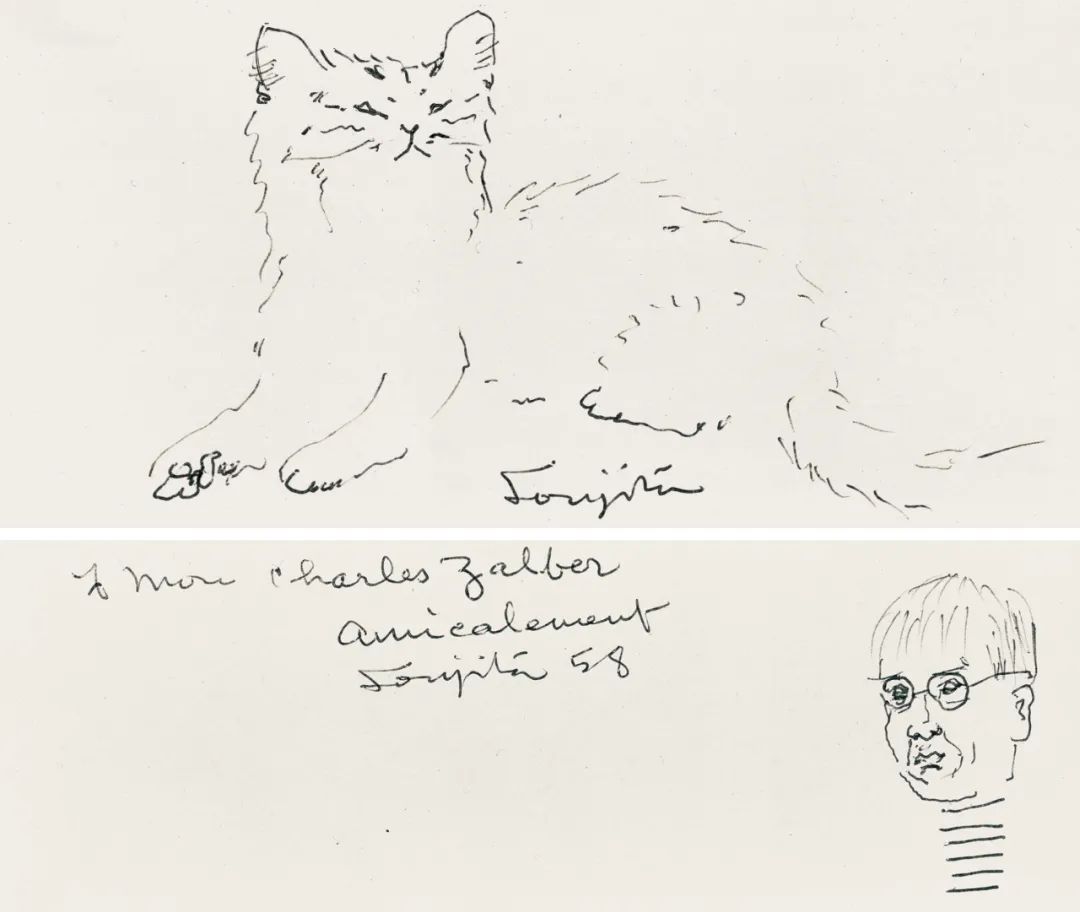

貓、自畫像(一組兩件)

圓珠筆 紙本丨一九五八年作丨6.2×13 cm(貓)、5.2×15 cm(自畫像)

Leonard Foujita

Cat, Self Portrait (set of two pieces)

Ball pen on paper丨Painted in 1958

來源

原藏家直接獲贈自藝術家本人

美國私人收藏

亞洲私人收藏

估價 ESTIMATE:

HKD 30,000 – 50,000

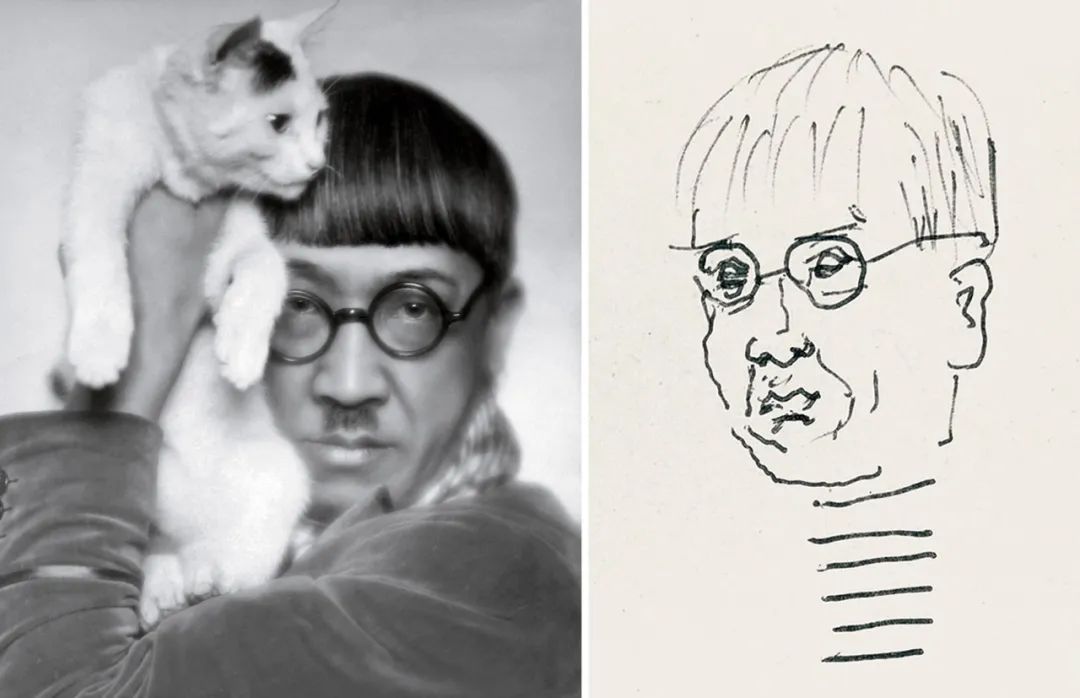

《貓》、《自畫像》(拍品編號99)為藤田的一組繪貓精彩手稿,藤田嗣治一生鐘情于貓,貓與黑框眼鏡可謂其最深入人心的形象。在作品《貓》中,小貓揚起頭顱,四肢舒展,繾綣的尾巴自然地后垂,恰如藤田筆下性感冷傲的裸女,展露慵懶睥睨的神態,格外迷人。

而在《自畫像》中,藝術家將自己視作一戴眼鏡的長者,深邃的法令紋透露出古稀之齡。此作為其贈予好友、扎爾伯畫廊畫廊主(Galerie des Beaux Arts Charles Zalber)扎爾伯(Charles Zalber)之信物,見證了藤田晚年與法國藝術圈的來往鴻儒,別具意義。

Lot 75

喬治·馬修

閃耀

壓克力彩 畫布丨一九九一年作丨81.5×100 cm

Georges Mathieu

Supplices Illuminés

Acrylic on canvas丨Painted in 1991

展覽

1993年10月26日,「馬修」,Protée畫廊,巴黎,展品第4號

來源

原歐洲私人藏家直接獲贈自藝術家本人

巴黎私人收藏

估價 ESTIMATE:

HKD 750,000 – 1,200,000

在西方戰后藝術體系中,馬修(Georges Mathieu)是一個特出的存在。他在1940年代開創獨步全球的抒情抽象風格,強調藝術的「自發性」及「爆發力」,為抽象主義帶來具超現實主義式的想象空間及行動繪畫意識,并為歷史上首位將東方書法融入抽象繪畫的西方藝術家,他一生曾舉辦逾200場個展,及四次大型回顧展,作品獲近100間國際博物館收藏,如紐約現代美術館、古根漢美術館、龐畢度藝術中心等,成就如其作耀眼奪目。左起立者:日耳曼(Jacques Germain)、趙無極、左起坐者:瑪麗亞 · 艾蓮娜 (Maria Elena Vieira da Silva)、馬修、畫商皮耶(Pierre Loeb)及利奧爾(Jean-Paul Riopelle),1957 年在巴黎皮埃畫廊(Galerie Pierre) 歷經60與70年代嘗試幾何變化與應用藝術的試煉后,馬修在1980年代步入創作的重要轉捩,在1989年達「狂野」成熟時期,正如馬修委員會總監林伯 (Edouard Lombard)所言:「馬修八〇年代作品開始出現一種宇宙運動,畫面比起任何時期都更能呼應抒情抽象之真義一一更加豪邁的力量、噴薄的潑灑、強烈的色彩與深邃的背景,使之成為淵博的三度空間。」該時期,他創新地直接將顏料自軟管擠壓至畫面,以形成懾人的張力流動、潑彩及色塊,以更具爆發力的筆觸,在如戰斗場般的畫布上,一展超然的王者風范。左:馬修《枯萎的夢想》油彩畫布,146×114 cm,約1990年作,巴黎龐畢度藝術中心典藏右:馬修《隱晦的自白》醇酸畫布,97.5×130.7 cm,1989-1990年作,拍賣成交價252萬元港幣

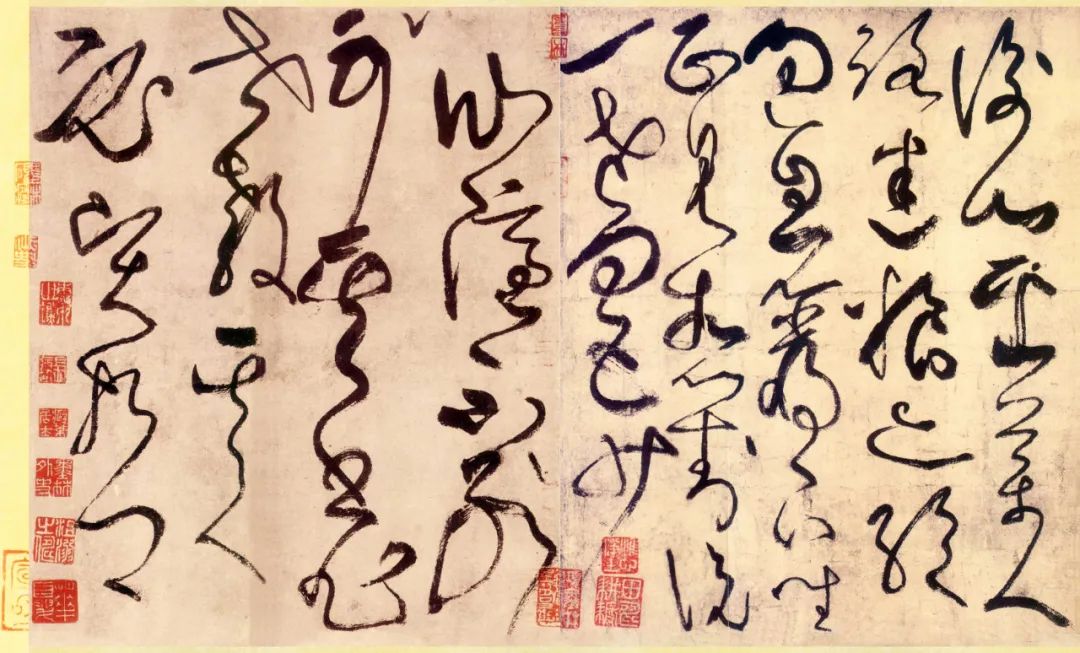

《閃耀》即完成于馬修藝術全盛之巔的1991年,具狂野時期最經典的色彩與線條特征:紅、黃、藍、墨之色彩激烈地碰撞,從畫面中心向四面八方擴散,如飛馳的千軍萬馬馳騁于疆場;馬修的色彩狂草炫目登場:他先以藍黑色的粗筆平涂斜構式線條,后摒棄畫筆,手持顏料軟管,直接將黃、紅顏料擠于畫布上,形成細勁優雅又飽滿雄健的立體線條,密實構圖的油彩綻放色彩的流光,與背景色的從容泰然,構建出一明一晦、一靜一動的雙重語言,畫面中的第三維度激活而生。

上:張旭《古詩四帖》(局部),墨紙本,28×192.3 cm,唐代,遼寧省博物館藏法國首任文化部長馬樂侯(André Malraux)曾言:「終于,西方出現了一位書法家!」馬修對書法的深刻研究并將之融入于抽象繪畫,極大拓展了西方繪畫的內涵,《閃耀》中若東方狂草般的墨色橫貫畫面、由左至右噴涌而出,色彩與筆觸激揚飛舞,光赫煜爍的亮黃細線從中區肆意交疊,并在懸掛半空的紅、藍、墨色的潑灑中激昂綻放,如照耀山河復甦、萬物生長的耀眼驕陽般,生機盎然。創作《閃耀》時,馬修已入完熟之境,作品如同穿越時空的稜鏡,映照出并稱唐朝「三絕」的李白之詩、裴旻之劍舞、張旭之草書,當中粗細交織、雷霆萬鈞的線條以風馳電掣攀登至巔峰的碩果,譜寫對生命的贊歌。

世上從未有一個藝術家像布菲一樣在世時便頗負盛名……我們可以將他與當今的杰夫?昆斯或村上隆相提并論,但二位都不及布菲這樣譽滿全球。——巴黎現代藝術博物館館長赫爾戈特(Fabrice Hergott),

Lot 106

貝爾納·布菲

秋天的樹

油彩 畫布丨一九七五年作丨130×89.5 cm

Bernard Buffet

Environs de Cher

Oil on canvas丨Painted in 1975

來源

巴黎莫里斯·加尼耶畫廊直接購自藝術家本人

前歐洲私人藏家于1994年購自上述來源

2017年10月20日,巴黎佳士得秋季拍賣會,拍品編號178

歐洲私人收藏

亞洲私人收藏

附:莫里斯·加尼耶1994年5月25日簽名開立之作品證書

估價 ESTIMATE:

HKD 900,000 – 1,500,000

在二十世紀中葉的巴黎,布菲成為繼畢加索之后最轟動的畫壇寵兒,被冠以「法國寫實主義繪畫接班人」之贊譽。8歲憑借作品《自畫像》入選「三十歲以下的畫家沙龍」、19歲便舉辦首次個展,20歲獲「批評家獎」(Prix de la critique),27歲被《認知藝術》雜志評選為「戰后10大藝術家」之一。1958年在巴黎夏彭蒂埃畫廊(Galerie Charpentier)舉辦首次回顧展時,布菲甚至尚未滿30歲,展覽開幕日有近萬人觀展,此驚人盛況讓他迅速成為上世紀50年代「歐洲畫價最貴的畫家」。在他馳騁藝壇近50年中,他始終都視繪畫為生命,藉由充滿力量、獨一無二的黑線式風格,成為法國戰后表現主義的領軍人物。在抽象繪畫風潮大行其道的1970年代,作為當時最受關注的具像藝術代表,外界對布菲抨擊聲浪不斷,于是他花費數千萬,買下巴黎近郊具百年歷史的馬希厄城堡(Villiers-le-Mahieu),攜愛妻安娜貝爾(Annabel Schwob)和年幼子女搬離煩囂的巴黎。《秋天的樹》(拍品編號105)所繪的巴黎城堡山公園景致在此后7年定居于此與世無爭之地的歸隱時光,布菲終獲內心的平靜,畫面風格與題材也發生關鍵性的轉變:更加專注詮釋所見的地理風貌,喚醒觀者如對法國巴比松畫派和前印象派帶有田園詩歌、美好意境的回憶。畫面寫實且似曾相識,鄉村常見的小橋流水、輕歌磨坊、樹林風景成為該時期的典型主題。而平和中又帶有蒙馬特藝術家:弗拉芒克(Maurice de Vlaminck)、尤特里羅(Maurice Utrillo)充滿速度感、表現力道的筆觸,1974年二月,巴黎賈尼耶畫廊(Galerie Maurice Garnier)舉辦一年一度名為「風景」的布菲個展,其溫柔祥和的畫風甚為藝評家所驚艷,《秋天的樹》(拍品編號105)即為該時期的箇中經典。縱橫落筆間綻放一以貫之的遺世獨立,以及前所未有的從容自得,為其風景畫中的佼佼者。我喜歡鄉野,尤其離開巴黎搬到此地,我才真正感到人生的幸福。——布菲

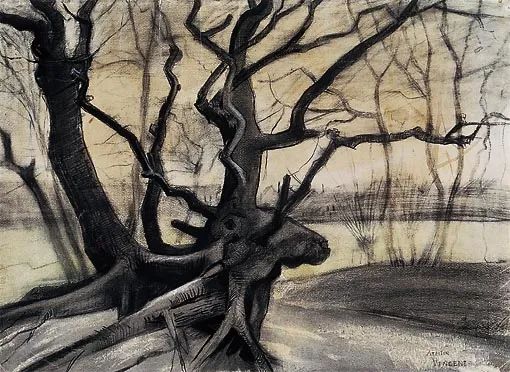

上:梵高(Vincent van Gogh)《樹根》,水彩 紙本,51.5×70.7 cm,1882年作,荷蘭庫勒-穆勒博物館藏根據畫背題款,完成于1975年的《秋天的樹》描繪的是法國約納省近郊城堡山公園中的冬青櫟秋景,此處臨近布菲居所,為其日常漫步采風之地。作品視覺重心由右下角指引而出,順著水塘向中心延伸,碧空中大朵白云在清澈溪水中倒影出亮白的強光,擴寬了畫面縱向的視覺感。挺拔高聳的冬青櫟樹若有向上沖破畫幅的局限,大有「欲與天公試比高」之膽略,雖綠葉盡落,枝條卻絲毫不見頹勢,透過藝術家下筆的力道,留下宛如刻入畫布中的黑色線條,枯枝左右兩側對稱、規律地交疊向上伸展,飽含對生命走向毋庸置疑的權威意像,逐步纖細的棕色線條緊密相鄰、左右對稱的造型反映了藝術家對自然共生的慎思;而其凌厲的筆法、下筆取勢將秋日冬青櫟樹「刺破蒼穹遙指天 ,烏黑身軀意志堅」的神采完美展現。

左:方君璧《冬日》油彩 畫布,126.4×91 cm,2020中國嘉德秋季拍賣會成交價2,415,000元人民幣此外,布菲以大筆觸著色、幾何形構圖將背景綿延不斷的金橘秋樹林高度簡化,并為樹枝根部點綴亮黃色彩,仿佛夕陽斜照時形成的斑駁光影,讓畫面整體散發早期作品所沒有的柔和寧靜及波瀾不驚的通透之心。成就了構圖上「動」與「靜」之互補平衡,建構出永恒優美的鄉郊之景。

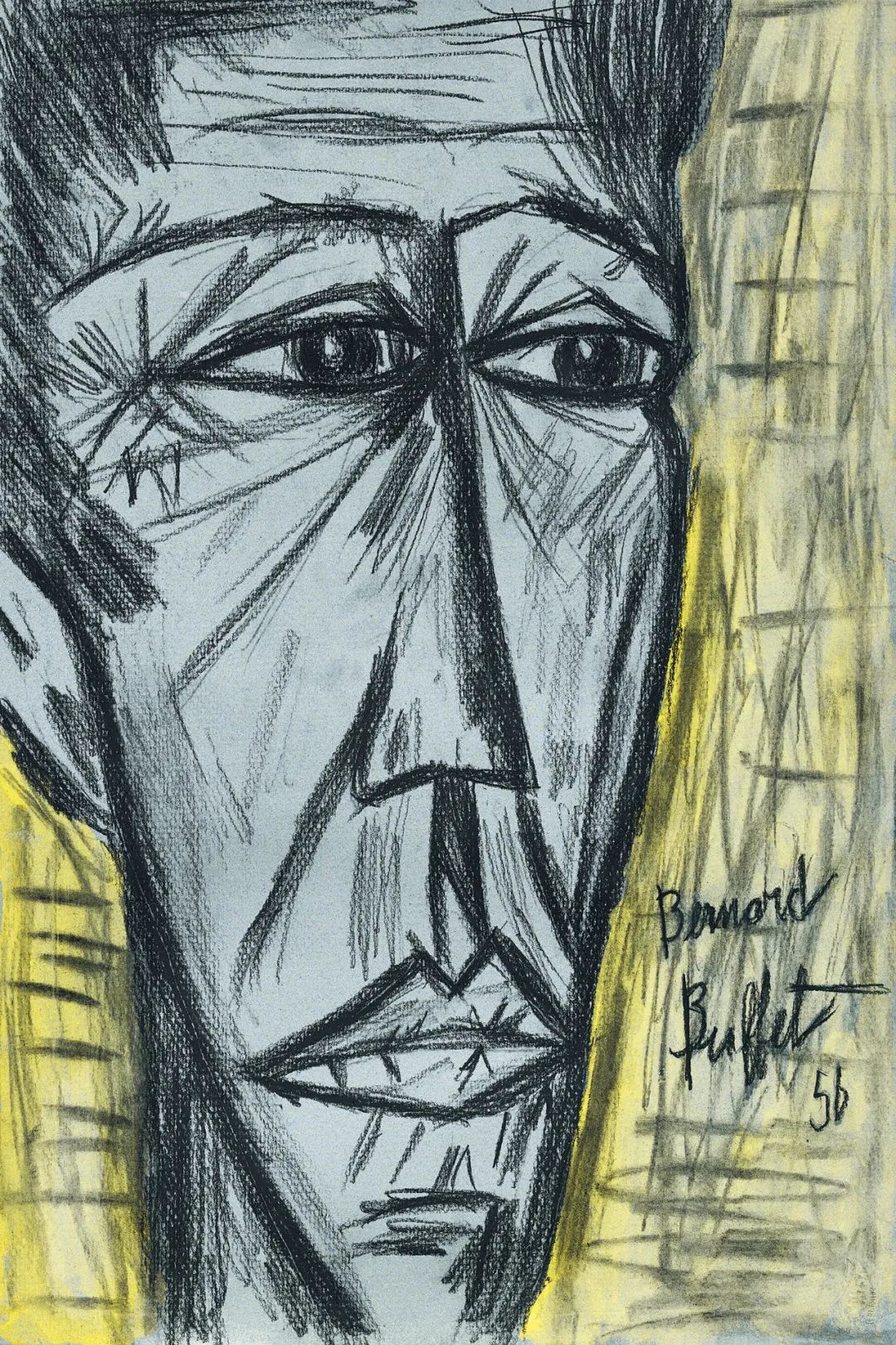

Lot 105

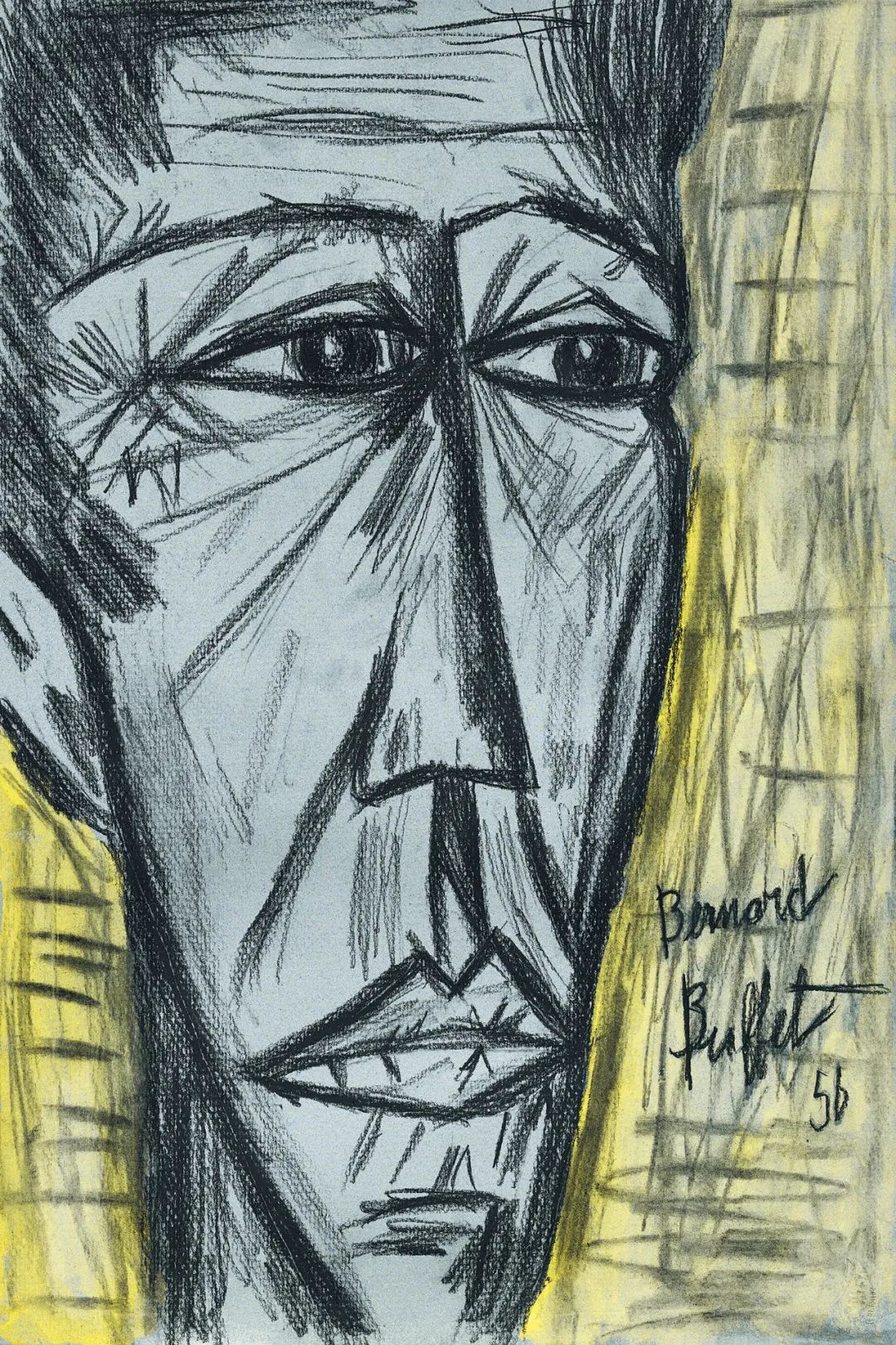

貝爾納·布菲

小丑

水彩 炭筆 紙本丨一九五六年作丨39.8×26.5cm

Bernard Buffet

The Clown

Watercolour and graphite on paper丨Painted in 1956

來源

1980年代前,巴黎佳士得拍賣會

歐洲私人收藏

亞洲私人收藏

估價 ESTIMATE:

HKD 500,000 – 800,000

布菲經典的黑色線條與東方書法精神的殊途同歸,很早就引起亞洲藏家的共鳴及關注,成功打開橫跨亞、歐板塊的國際知名度。創作于布菲藝術鼎盛年代的《小丑》(拍品編號106),集合了藝術家標志性的粗黑線及最為藏家趨之若鶩的「小丑」題材,具有極高的收藏性價比。小丑系列的開展,適逢藝術家輝煌的事業高峰,布菲心思善感,面對成功他所感受的并非全然光鮮,而是越發迷茫的落寂,他將這種強烈的情緒反差結合于小丑夸張的表情。《小丑》中,布菲以自畫像為原型,撐滿畫幅白粉臉上,黑線條有力地刻畫,抬頭紋深刻,八字眉撇,隨薄扁嘴唇下垂的法令紋,眼神直望觀眾,像有千絲萬緒的悲傷,卻始終保持微笑。而其標志性的粗實線條刻畫出棱角分明的效果,傳達出一種存在主義式的深刻的孤獨,直入人心。

凡注明 “卓克藝術網” 字樣的視頻、圖片或文字內容均屬于本網站專稿,如需轉載圖片請保留“卓克藝術網”水印,轉載文字內容請注明來源卓克藝術網,否則本網站將依據《信息網絡傳播權保護條例》維護網絡知識產權。

掃描二維碼

手機瀏覽本頁

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號