中國(guó)嘉德香港2021春季拍賣會(huì)

亞洲二十世紀(jì)及當(dāng)代藝術(shù)

拍賣:4月23日丨10:30am

預(yù)展:4月18-20日丨10am-8pm

4月21-22日|10am-6pm

香港會(huì)議展覽中心丨展覽廳5FG

風(fēng)箏不斷線,

中國(guó)現(xiàn)代美學(xué)的復(fù)興

形式美探索的重要開篇:

《桂林春曉》

吳冠中

桂林春曉

油彩 紙板 | 一九七三年作 |28 × 36 cm

Wu Guanzhong

Spring in Guilin

Oil on paperboard |Painted in 1973

出版

2010年,《風(fēng)箏不斷線——緬懷吳冠中先生經(jīng)典作品收藏大展》,保利藝術(shù)博物館,北京,第28頁(yè)

2010年8月30日至9月6日,「風(fēng)箏不斷線—緬懷吳冠中先生經(jīng)典作品收藏大展」,保利藝術(shù)博物館,北京

來(lái)源

藝術(shù)家孫女吳曲珍藏(藝術(shù)家生前饋贈(zèng))

2010年12月1日,北京保利秋季拍賣會(huì),拍品編號(hào)1003

2013年4月7日,香港保利春季拍賣會(huì),拍品編號(hào)105

現(xiàn)亞洲重要私人藏家直接購(gòu)自上述來(lái)源

附:藝術(shù)家孫女吳曲親簽之作品保證書

估價(jià) ESTIMATE:

HKD 5,500,000 – 10,000,000

1971年,受特殊年代影響有長(zhǎng)達(dá)六年未能繪畫的吳冠中,終于被允許在周日作畫,次年,他與妻子赴貴陽(yáng)探望病中的岳母,在途經(jīng)桂林的短暫停留期間,吳冠中創(chuàng)作了一批寫生作品,從而開啟了貫穿于其畢生藝術(shù)生涯的「桂林風(fēng)景系列」。作為此系列的開篇之作,完成于1973年的《桂林春曉》以極其罕見的宏大視角、豐富的畫面元素以及全景式的構(gòu)圖囊括了桂林陽(yáng)朔、漓江竹林兩大日后藝術(shù)家江南風(fēng)景的核心地標(biāo),并在日后以此為藍(lán)本,成就了如《桂林景色》、《初春》等諸多代表作,可見其不同凡響的收藏價(jià)值。吳冠中生前對(duì)此作極為珍視,并將之贈(zèng)予他唯一的孫女,直至2010年此作方首次釋出市場(chǎng),來(lái)源清晰,難能可貴。

吳冠中日后以《桂林曉春》為藍(lán)本,繪制了11件桂林風(fēng)景題材作品,如《桂林景色》、《初春》等諸多拍賣高價(jià)代表作

吳冠中日后以《桂林曉春》為藍(lán)本,繪制了11件桂林風(fēng)景題材作品,如《桂林景色》、《初春》等諸多拍賣高價(jià)代表作見微知著,水綠山青春日長(zhǎng)

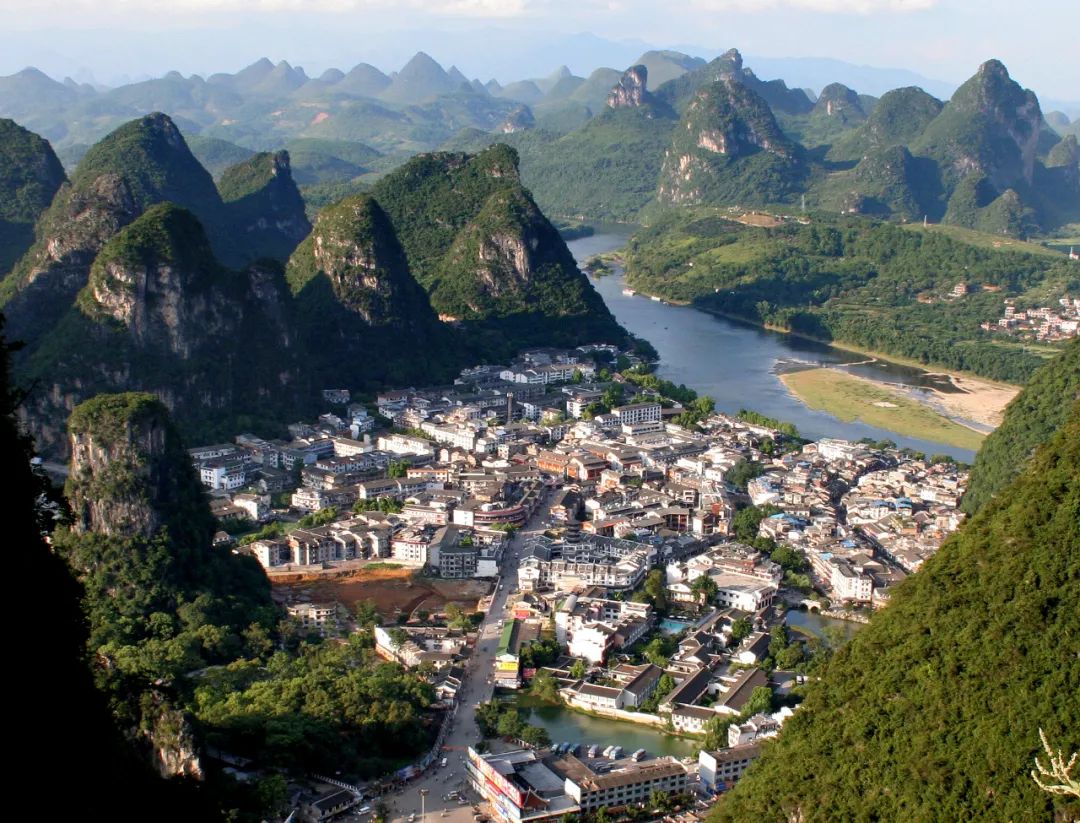

畫面以略帶俯視的廣博視角,于方寸之中,一展陽(yáng)朔山水之靈秀,通過(guò)色塊組織空間豐富的層次,給予畫面一種跌宕起伏的節(jié)奏和韻律,呼應(yīng)其所追求「美就美在鱗次櫛比和參差錯(cuò)落」的色面結(jié)構(gòu)美感。

上:桂林陽(yáng)朔的迷人風(fēng)景

下:吳冠中《桂林春曉》(拍品編號(hào) 60)

吳冠中尤其偏愛(ài)曉春之時(shí)的江南山水,對(duì)此時(shí)水色淋漓、氣象氤氳的自然氣候十分眷戀,他曾在《大江南北》一文中提及:「柳梢初冒新芽,尚未吐葉,疏疏的枝條隨風(fēng)飄搖,遠(yuǎn)遠(yuǎn)看去,通體呈現(xiàn)著朦朧的、半透明的灰冷色調(diào)。這時(shí)候,春水微綠,遠(yuǎn)山偏青,濕潤(rùn)的堤岸帶生褐色,彼此間的色彩融洽和諧,都很謙虛,誰(shuí)也不欺壓誰(shuí)……我要趕在春風(fēng)之前,仔細(xì)觀察她是如何染綠了江南岸」。《桂林春曉》中,藝術(shù)家以整體灰綠色調(diào)將大地尚未完全「換上春之綠衣」的春曉風(fēng)貌訴諸筆端,藉由中國(guó)傳統(tǒng)墨法的枯、濕、濃、淡,特別以濕筆體現(xiàn)桂林的潮濕的氣候,傳承中國(guó)傳統(tǒng)美學(xué)的同時(shí)賦予油彩獨(dú)樹一格的革新筆意。

吳冠中《桂林春曉》作品局部

迥異于西方對(duì)自然風(fēng)景色彩的捕捉,吳冠中將視覺(jué)以外的感官,如皮膚的觸覺(jué),經(jīng)由內(nèi)化與沉淀,成就平衡現(xiàn)象與心象的一番風(fēng)景。他充份利用油畫的豐富色感,捕捉「大自然那種千變?nèi)f化瞬間即逝的新鮮色彩感」,傳達(dá)春意生機(jī)盎然的氣氛、美好的生命感受以及對(duì)自然靜觀的企盼,以此承續(xù)了中國(guó)傳統(tǒng)文化的融情入景、寫景言情,在風(fēng)景寫實(shí)中同時(shí)創(chuàng)造意境的審美特色,在「包含生命情境和人生感悟」的桂林春景中,凝聚自我「油畫民族化」的至高成就。

筆中含情,「水陸兼程」之大成:

《池塘人家(故鄉(xiāng))》

吳冠中

池塘人家(故鄉(xiāng))

油彩 木板 | 一九九六年作 | 61.4 × 46 cm

Wu Guanzhong

Pondside Households (Hometown)

Oil on board | Painted in 1996

出版

1996年,《吳冠中畫選60s-90s》,中國(guó)三峽出版社,北京,第122頁(yè),圖版101號(hào)

2007年,《吳冠中全集:第四卷》,湖南美術(shù)出版社,長(zhǎng)沙,第167頁(yè)

來(lái)源

2013年10月6日,香港保利秋季拍賣會(huì),拍品編號(hào)14

亞洲重要私人收藏

估價(jià) ESTIMATE:

HKD 12,000,000 – 20,000,000

自1974開始,吳冠中積極投身水墨創(chuàng)作,伴隨80年代逐漸臻熟的筆墨技巧,傳統(tǒng)水墨寫意的情懷自然流淌在他油畫的創(chuàng)作之中,成為他探索「中國(guó)畫現(xiàn)代性」的重要突破口。

左:1991年7月,法國(guó)駐華大使馬騰代表法國(guó)文化部向吳冠中授勛

右:1992年,吳冠中在倫敦大英博物館舉辦展覽

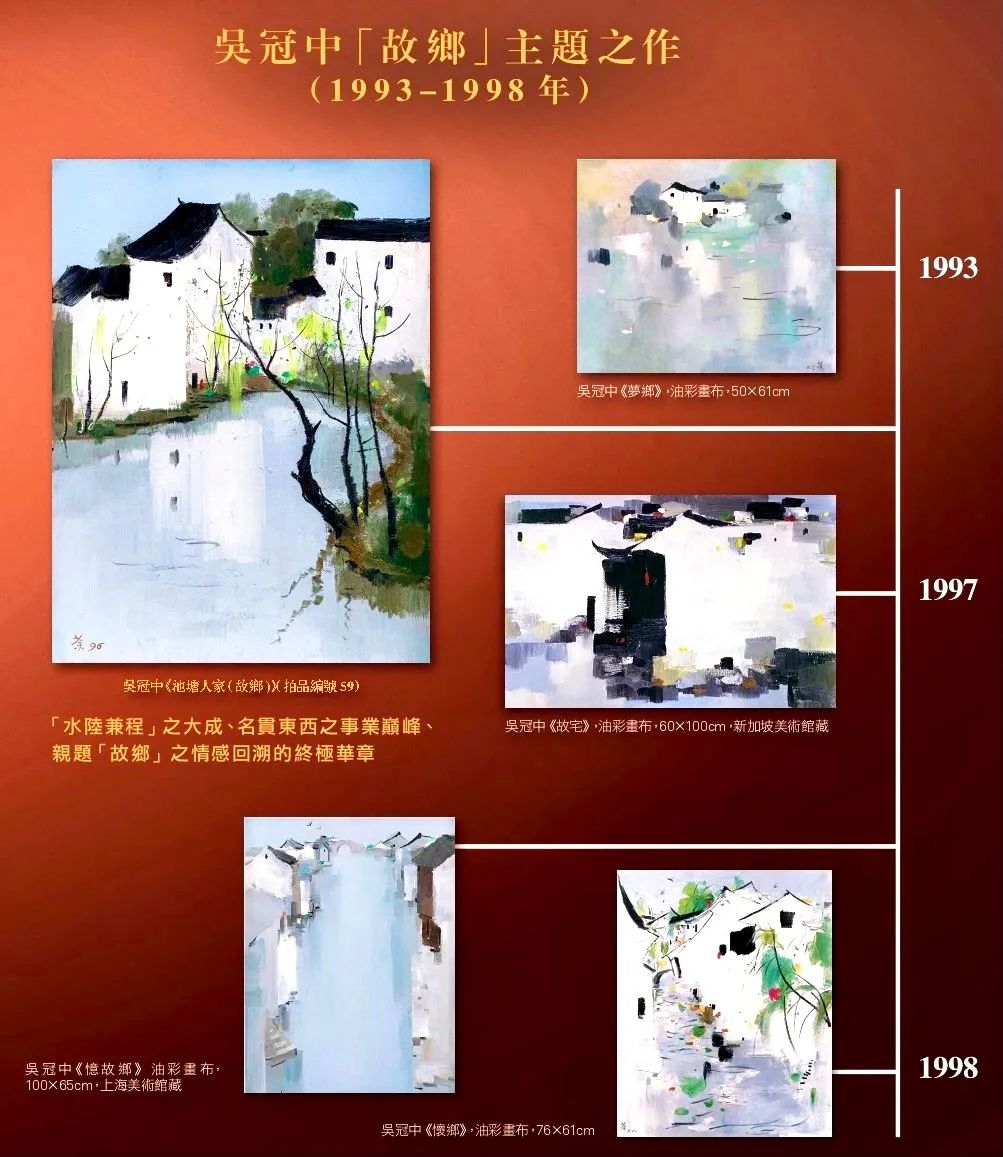

《池塘人家(故鄉(xiāng))》即誕生于吳冠中國(guó)際聲譽(yù)及其創(chuàng)作成就攀升至巔峰的1996年,作品來(lái)源詳實(shí),不僅收錄于藝術(shù)家全集中,更被藝術(shù)家自選收入《吳冠中畫選60s-90s》,該畫冊(cè)收錄藝術(shù)家40年間的重要代表作,當(dāng)中僅有66件油畫之作,《池塘人家(故鄉(xiāng))》即為代表其90年代的藝術(shù)成就的經(jīng)典作,重要性、代表性不言而喻;創(chuàng)作完成后,藝術(shù)家于畫背特書「故鄉(xiāng)」為題,以此可見其對(duì)此作分外的看重之情。而其畢生僅有11件「故鄉(xiāng)」主題之作,當(dāng)中4件已入公立美術(shù)館收藏,彰顯此作之珍罕難得。

左:《池塘人家(故鄉(xiāng))》作品畫背上有吳冠中親書「故鄉(xiāng)」為題

右:《池塘人家 (故鄉(xiāng))》不僅被收錄在吳冠中全集中,亦被收錄在藝術(shù)家自選畫集《吳冠中畫選60s-90s》

畫面中,吳冠中即描寫了一個(gè)傍湖而居的鄰水人家,黑瓦白墻的建筑參差錯(cuò)落,湖水的倒影辦伴隨垂柳,漾著靜謐的思古幽情,右方參差的樹木如舞動(dòng)般地伸展著身軀,帶來(lái)一股向上的力量。在此藝術(shù)家極為大膽舍棄了對(duì)形象細(xì)節(jié)的寫實(shí)刻畫,轉(zhuǎn)以用磅礡的排筆、極簡(jiǎn)的幾何形體色塊組構(gòu)畫面,利用交錯(cuò)的塊狀和層次關(guān)系來(lái)創(chuàng)造空間深度。伴隨自然景觀帶的客觀重現(xiàn),帶出江南風(fēng)景自身蘊(yùn)藏的幾何抽象美感;并借鑒傳統(tǒng)山水畫中對(duì)藝術(shù)家個(gè)人主觀情感的側(cè)重,為畫面注入東方山水的寫意之情,反射藝術(shù)家民族情感淬煉的凝聚,通過(guò)爐火純青的「水陸兼程」之形式手段,追求「思鄉(xiāng)之情」的畫中意境, 歷經(jīng)70年代大江南北寫生中掌握的「形式美」,以及80年代水墨畫中對(duì)「線」的耕耘而尋覓的「抽象美」,終在此作完美共融,澆灌出吳冠中總結(jié)的江南風(fēng)景獨(dú)有的魅力——「我愛(ài)繪畫中的意境,不過(guò)這意境是結(jié)合在形式美之中,首先需要通過(guò)形式才能體現(xiàn)。江南白墻、黑瓦、黑門窗之間各式各樣的、疏密相間的黑白幾何形,構(gòu)成了具有迷人魅力的形式美。用繪畫的眼睛去挖掘形象的意境,這就是我藝術(shù)生涯的核心。」

吳冠中《池塘人家(故鄉(xiāng))》

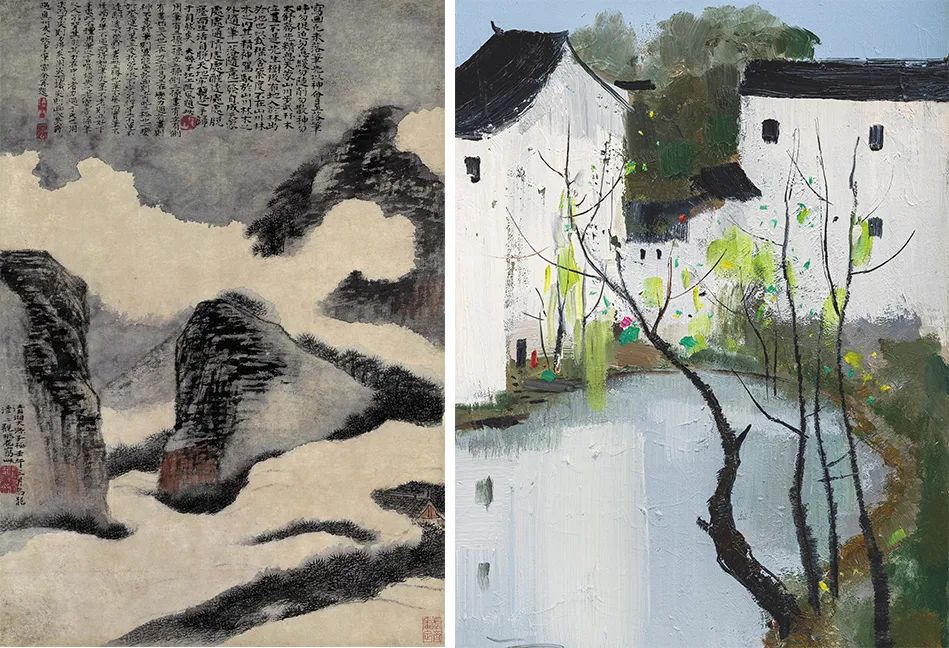

石濤西去,塞尚東來(lái)

——東西貫中的沉潛往復(fù)

90年代初,吳冠中在深讀《石濤畫語(yǔ)錄》的過(guò)程中大受啟發(fā),尊奉石濤為「現(xiàn)代繪畫之父」,書中石濤反對(duì)程序化的「一疊地、二疊樹、三疊山」的傳統(tǒng)構(gòu)圖法,提出要勇于突破、創(chuàng)造自己的繪畫語(yǔ)言等對(duì)構(gòu)圖的總結(jié)深刻影響了吳冠中此后的構(gòu)圖思維。

左:石濤《云山圖》墨紙本,45.1×30.8 cm,清代,北京故宮博物院藏

右:《池塘人家 (故鄉(xiāng))》作品局部

《池塘人家(故鄉(xiāng))》的畫面構(gòu)圖即可見吳冠中對(duì)石濤的回應(yīng),在此,他大膽地把湖泊作為前景,占據(jù)幾乎一半的面積,而把房舍山樹放于后景,以一種半開放的環(huán)形結(jié)構(gòu)沿畫面中線形成如太極陰陽(yáng)圖式般分為上、下兩區(qū),對(duì)應(yīng)——岸上實(shí)境、水下倒影的虛實(shí)鏡像,環(huán)形的結(jié)構(gòu)與流水的結(jié)合,予人以「循環(huán)反復(fù)、生生不息」的心理暗示,且與上方的天空、前景斜曲生長(zhǎng)的枝條均呈輪廓上的呼應(yīng),構(gòu)成穩(wěn)固平衡的視覺(jué)體驗(yàn),突顯其高妙與布局的用心。

吳冠中畢生僅有11件「故鄉(xiāng)」主題之作,當(dāng)中4件已入公立美術(shù)館收藏,彰顯《池塘人家(故鄉(xiāng))》之珍罕難得

吳冠中對(duì)水中倒影的虛景描繪尤為用心,通過(guò)調(diào)整縱筆延展的長(zhǎng)度,以及細(xì)膩精準(zhǔn)的明暗變化,構(gòu)成水面往外擴(kuò)散的漣漪,以此反襯房屋的遠(yuǎn)近與高低,呼應(yīng)岸上層次若比的白墻。而在沿岸的建筑中,從左至右,兩低一高黑瓦屋宇亦巧妙暗藏了視覺(jué)律動(dòng)感的統(tǒng)一。在整體對(duì)應(yīng)的構(gòu)圖結(jié)構(gòu)中,黑與白、綠葉與黃土、河岸邊畫龍點(diǎn)睛身著紅綠色彩的行人,透過(guò)對(duì)比色彩形成輕快的韻律和跳躍的節(jié)奏,吟詠出一首關(guān)于故鄉(xiāng)的永恒情詩(shī),如唐代詩(shī)人賀知章筆下「離別家鄉(xiāng)歲月多,近來(lái)人事半消磨,唯有門前鏡湖水,春風(fēng)不改舊時(shí)波」的恬淡詩(shī)境、內(nèi)蘊(yùn)勃發(fā)的生機(jī)與真情。伴隨著對(duì)家鄉(xiāng)的追憶,吳冠中在此若將昔日留學(xué)時(shí)的藝術(shù)初心跟隨巴黎的浪漫詩(shī)意,共同嫁接至江南故土,賦予白墻黑瓦、流水人家如塞納河畔般令人神往的流光掠影。

《池塘人家 (故鄉(xiāng))》作品局部

錚錚鐵骨,言孺子之志

熊秉明的銘刻藝心

熊秉明

低首牛

銅雕 | 版數(shù):4/8 | 一九九九年作丨23 × 48.5 × 20 cm

Hsiung Ping-Ming

A Cow Lowering Its Head

Bronze Sculpture| Edition: 4/8

Executed in 1999

出版(不同版數(shù))

1999年,《中國(guó)當(dāng)代藝術(shù)選集:熊秉明》,山美術(shù)館,高雄,第70至71頁(yè)

1999年,《熊秉明的藝術(shù)—遠(yuǎn)行與回歸》,國(guó)立歷史博物館,臺(tái)北,第40至41頁(yè)

2014年,《收藏有藝事》,藝術(shù)家出版社,臺(tái)北,第261頁(yè)

2019年,《收藏有藝事》,四川美術(shù)出版社,成都,第306頁(yè)

展覽(不同版數(shù))

1999年5月7日至27日,「熊秉明的藝術(shù)—遠(yuǎn)行與回歸」,中國(guó)美術(shù)館,北京

1999年6月10日至20日,「熊秉明的藝術(shù)—遠(yuǎn)行與回歸」,上海美術(shù)館,上海

1999年7月24日至8月8日,「熊秉明的藝術(shù)—遠(yuǎn)行與回歸」,昆明市博物館,昆明

1999年10月15日至11月7日,「熊秉明的藝術(shù)—遠(yuǎn)行與回歸」,國(guó)立歷史博物館,臺(tái)北

2000年1月8日至3月12日,「熊秉明的藝術(shù)—遠(yuǎn)行與回歸」,山美術(shù)館,高雄

來(lái)源

亞洲重要私人收藏

估價(jià) ESTIMATE:

HKD 480,000 – 680,000

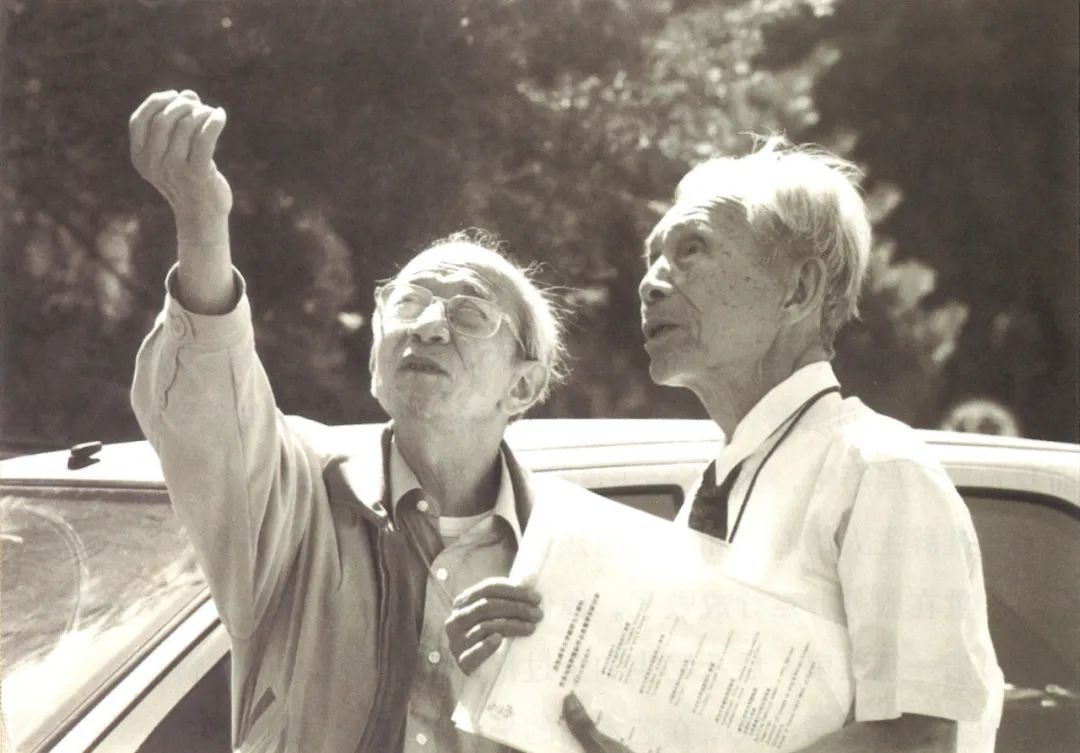

生于南京書香門第的熊秉明,自西南聯(lián)大哲學(xué)系畢業(yè)后,于1947年抵達(dá)巴黎,并與吳冠中成為室友,相處中對(duì)藝術(shù)產(chǎn)生了強(qiáng)烈的興趣,自1948年起潛心致力于創(chuàng)作,1983年法國(guó)教育部頒授他「棕櫚騎士勛章」,作品更獲上海美術(shù)館、日內(nèi)瓦美術(shù)館、巴黎工藝美術(shù)館等機(jī)構(gòu)收藏。

熊秉明與好友吳冠中

熊秉明的雕塑雖形態(tài)多維,但貫注的精神卻是一致的,形透骨肉的造型、以鋼鐵傳遞意志的創(chuàng)作精神,在其以「牛」為主題的系列創(chuàng)作中,得到了最為深刻的體現(xiàn),它是吳冠中口中「永恒的題材」,更是熊秉明自述「和我們共同經(jīng)歷過(guò)悲苦沉重的日子,在泥濘里踏出了生命的希望」的不屈生靈。

熊秉明「孺子牛」雕塑被立于南京大學(xué)

完成于1999年的《低首牛》刻畫了一只俯首前瞻、眸光堅(jiān)定的孺子牛,嶙嶙的體態(tài)猶如生命在反復(fù)磨煉后留下的烙印,一身傲骨經(jīng)由藝術(shù)家不斷的捏塑、銘刻、打磨,直至形成凝重而剛毅的特質(zhì),若山石嶙峋的身體表面似不屈靈魂的外顯,而肚里卻飽滿、膨脹,呈現(xiàn)出豐滿的生命能量。在其如孺子般低首的姿態(tài)中,觀者所看到的,是其仍?shī)^力前伸的脖頸、愈發(fā)挺立的四肢、以及了望遠(yuǎn)方的神情,在強(qiáng)明的肌理感、空間體量上,為其灌注精氣與靈魂。熊秉明曾言:「雕塑要充分表現(xiàn)其存在的生命力」。正是透過(guò)這「以形寫魂」的雕刻手法,使他立于中西雕塑的雙向維度,以東方的民族精神與西方的表現(xiàn)張力,銘刻群體生存意志的最佳例證,以不變的藝心載道,錘煉出不朽的靈魂塊面。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)