從林語堂的《雙駿圖》說到《徐悲鴻十七帖》

日期:2021-04-09 16:23:59 來源:中國嘉德

拍賣

>從林語堂的《雙駿圖》說到《徐悲鴻十七帖》

中國嘉德香港2021春季拍賣會

觀想——中國書畫四海集珍

拍賣:4月22日 | 10:30am

預(yù)展:4月18-20日 | 10am-8pm

4月21日 | 10am-6pm

香港會議展覽中心丨展覽廳5FG

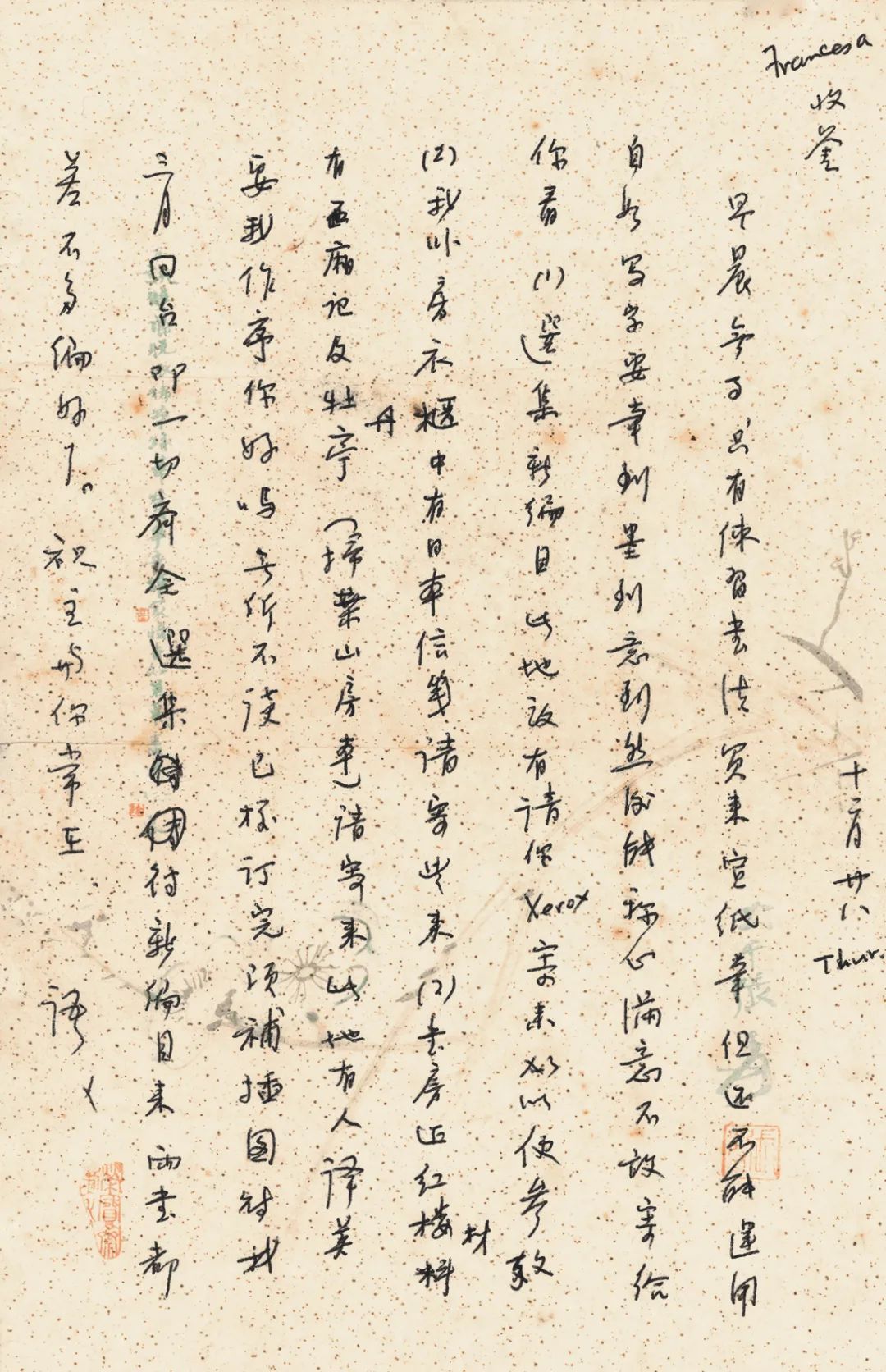

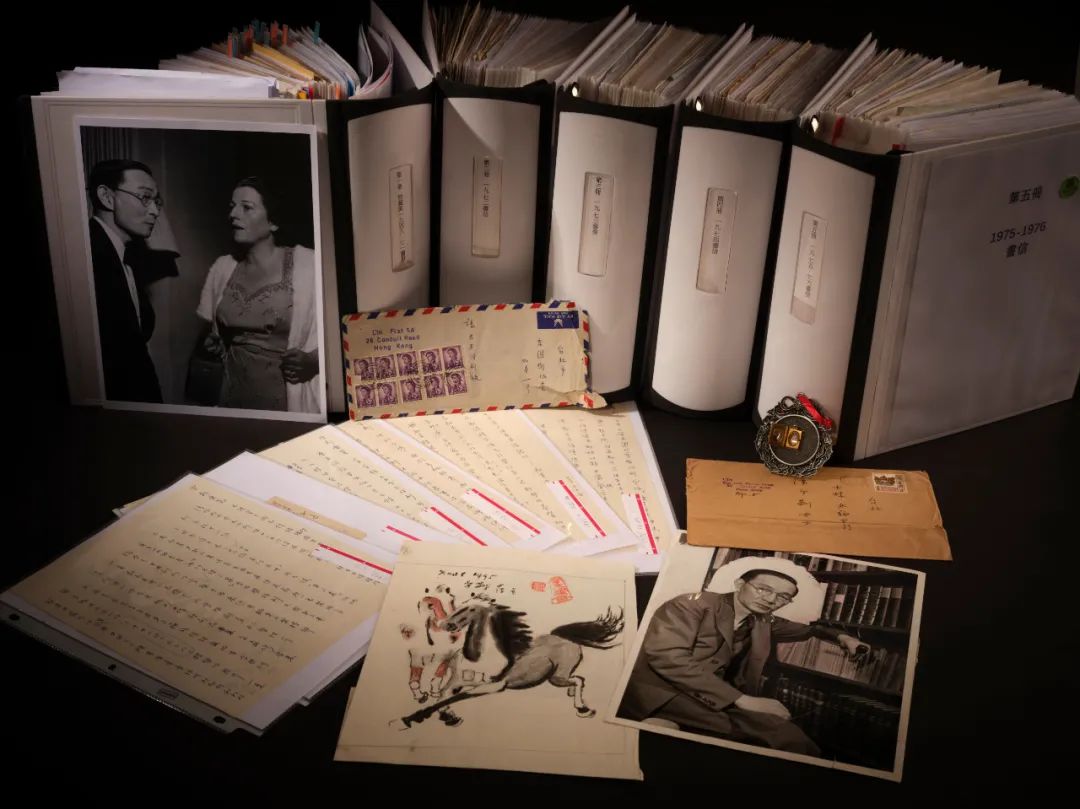

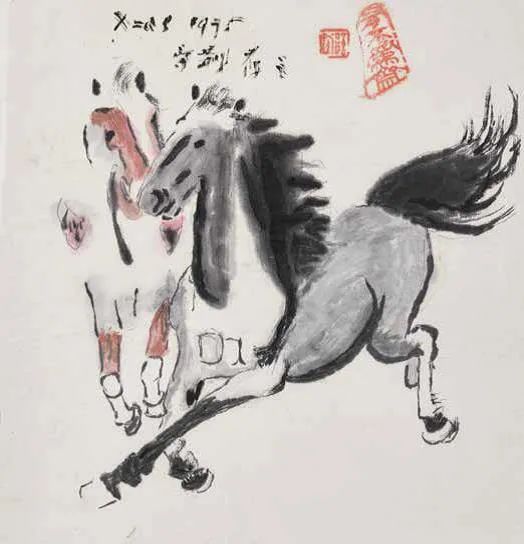

1975年的圣誕節(jié),林語堂畫了一張可能是他一生各種創(chuàng)作中絕無僅有的《雙駿圖》當作圣誕卡贈予義女陳守荊做紀念。(語堂書信,特藏紀念品1.6)。

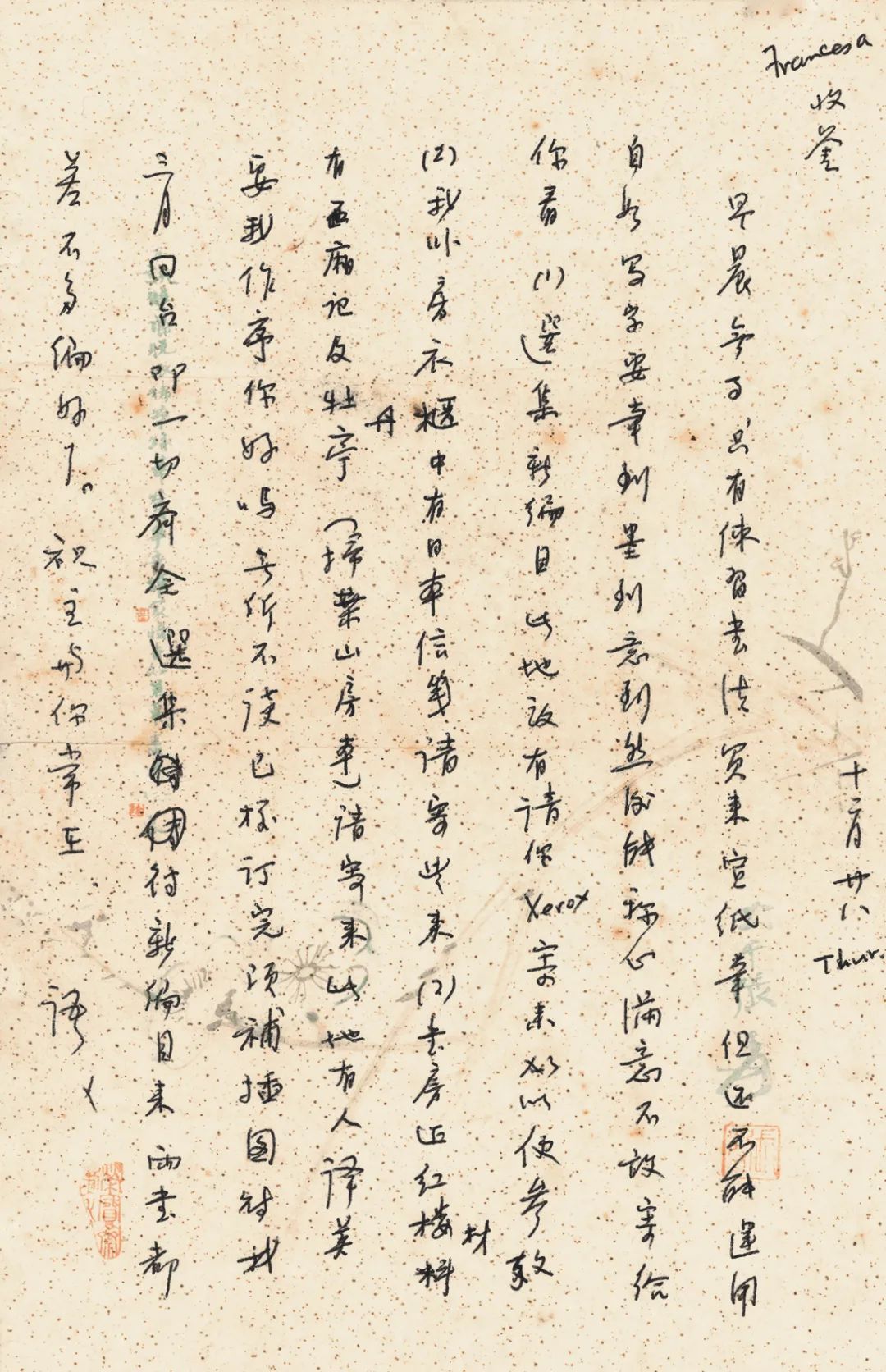

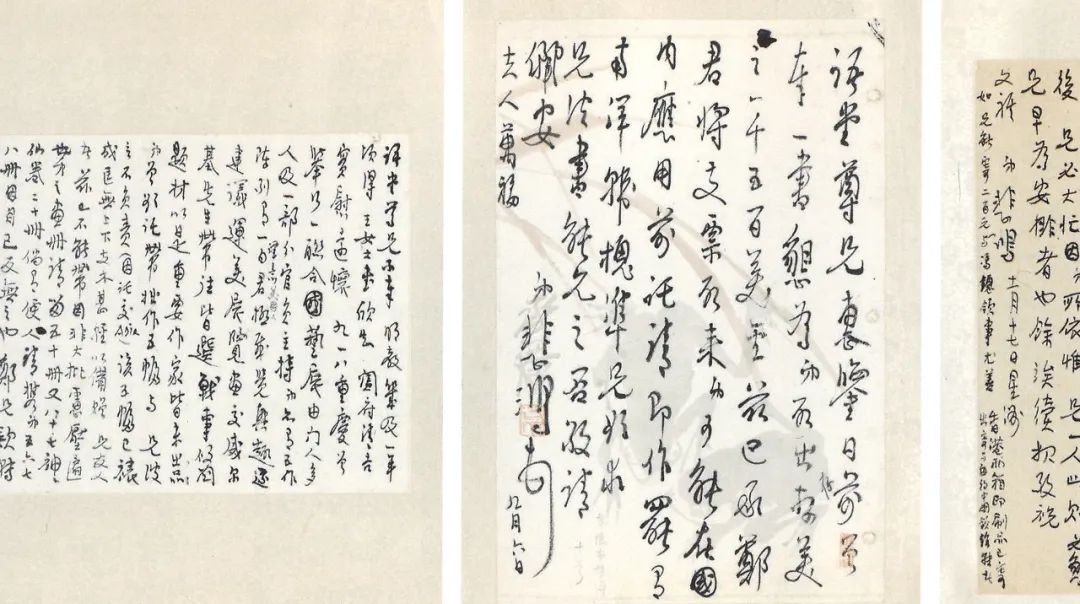

以英文寫作著稱于世的林語堂,晚年重拾毛筆,嘗試書法,也想用毛筆寫信,但總覺得不甚得心應(yīng)手, 他在信中寫道,“早晨無事,只有練習書法,買來宣紙筆,但還是不能運用自如。寫字要筆到墨到意到然后能稱心滿意。”(語堂書信1972.12.28,以下凡語堂書信只記日期),又說“試用毛筆真不行”(1974.11.04。),“閑時擬用毛筆題句,但恐毛筆已不大成功,不大敢自由揮寫”(1974.12.03)。他也習作國畫作為退休后的消遣。他先說“此地無事,就是無聊的很。每天吃了早餐,就想要做什么事?”(1974.11.30)后來想到可以畫國畫,“每天無事可做,極無聊,…我近日因無事,想起畫畫作自己消遣”(1975.01.08)。雖然是休閑之作,他也努力自學(xué),廣搜參考文獻,無師自通。

一九七二年十二月廿八日

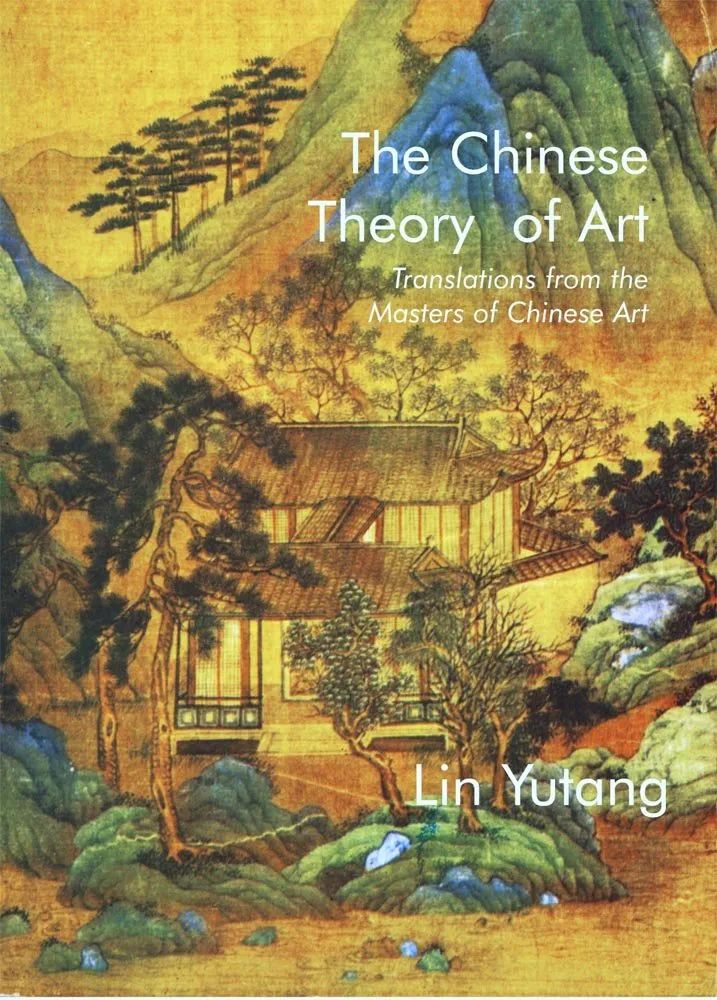

林語堂作畫的參考包括《芥子園》,清人沈宗騫的《芥舟學(xué)畫編》(1975:01.08;02.05),他自己編譯的《The Chinese Theory of Art》(中國畫論)和郎世寧的馬(1975.04.12;04.14)。他喜歡畫“鄭板橋式”的竹,“正在學(xué)練鄭板橋的竹”(1975.02.18)。臺北林語堂故居現(xiàn)在就掛著一幅題贈守荊的墨竹。他獨愛徐悲鴻的馬,常臨摹以贈友人(1976.01.19)。為了感謝臺北故宮博物院蔣復(fù)璁院長為語堂八十生辰而作的祝壽文,語堂特別畫了一幅“徐悲鴻式”的馬相贈。蔣復(fù)璁還覆函稱贊語堂的馬“神態(tài)飛揚,甚佳甚佳”(1975.03.30;04.25;05.01)。臺北林語堂故居里,也掛有一幅他送給老友總統(tǒng)府秘書長張群(岳軍)的馬。

林語堂并不是畫家,晚年畫作從藝術(shù)的眼光看來只是文人的“戲筆”,但他卻是一位向世界介紹中國藝術(shù)的藝術(shù)理論家。他在第一本成名作《My County and My People》(吾國吾民)里,就用了一章的篇幅,討論中國人的藝術(shù)生活,論及藝術(shù)家,中國書法,繪畫和建筑等共四節(jié)。在他第二本成名作《The Importance of living》(生活的藝術(shù))中也對中國藝術(shù)多所著墨,特別是中國山水畫。1961年,語堂出版了大型并且圖文并茂的《Imperial Chinese Art》(帝國中國的藝術(shù))。1967年發(fā)表了《The Chinese Theory of Art:Translation from the Masters of Chinese Art》 (中國畫論),其中包括了石濤(釋道濟)的《苦瓜和尚畫語錄》(Friar Bitter-Melon on Painting)的翻譯與介紹;臺灣的國畫學(xué)會還為《畫語錄》出過單行本。

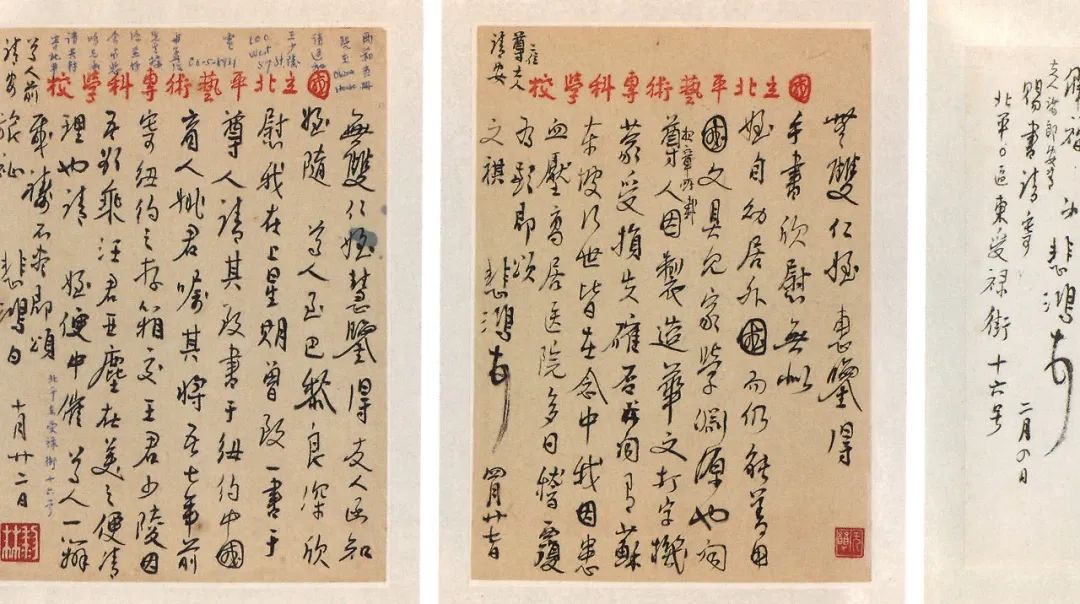

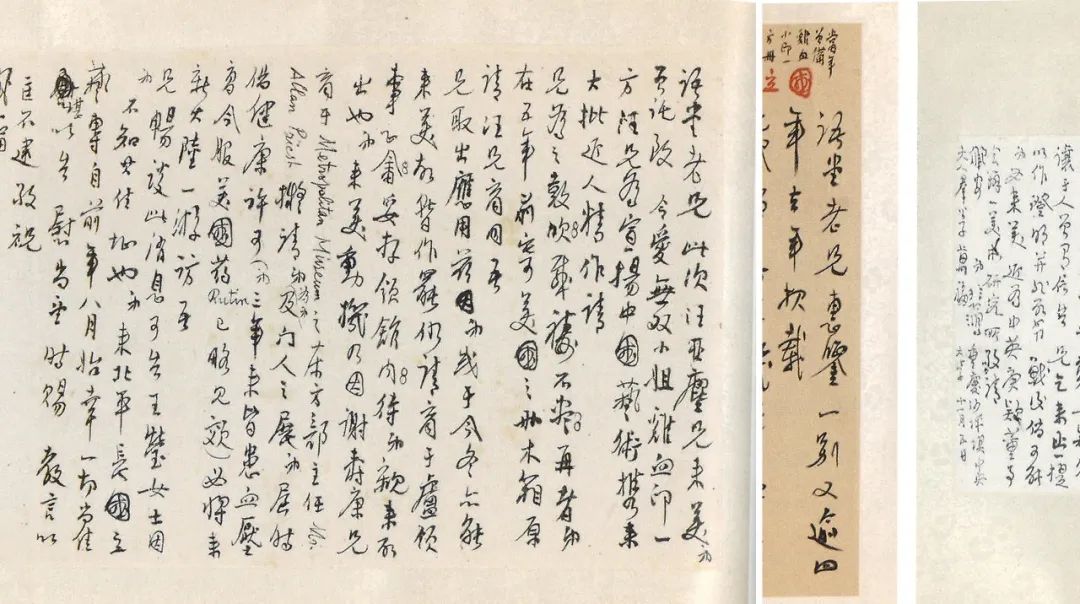

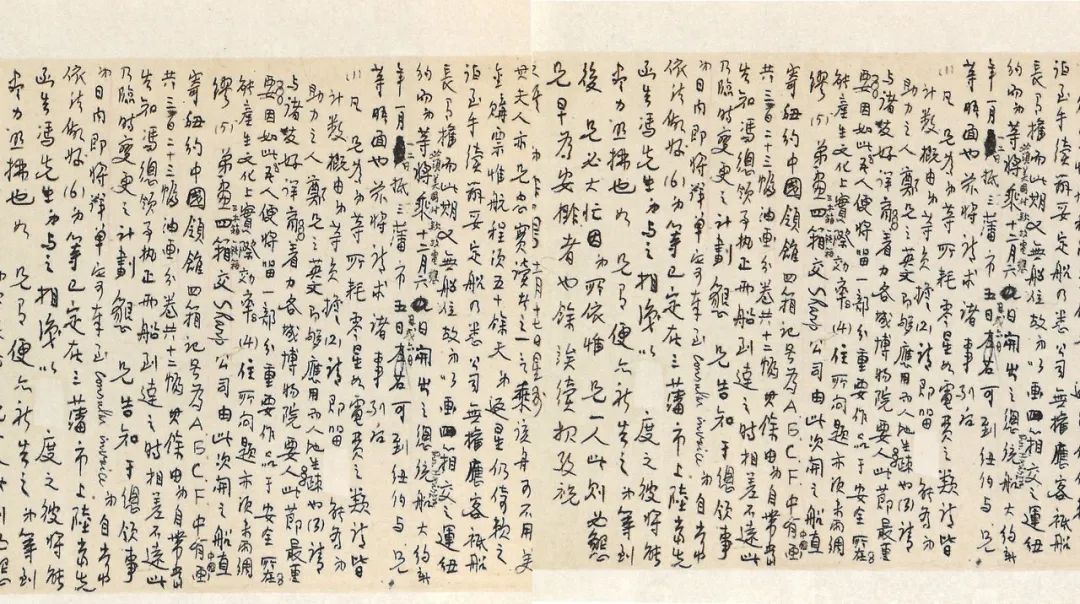

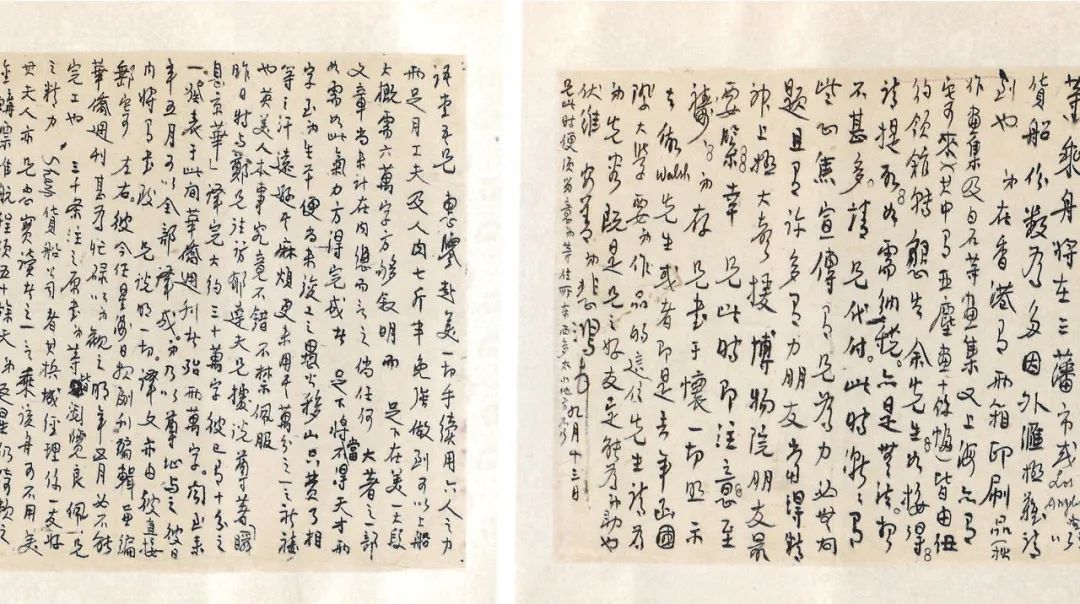

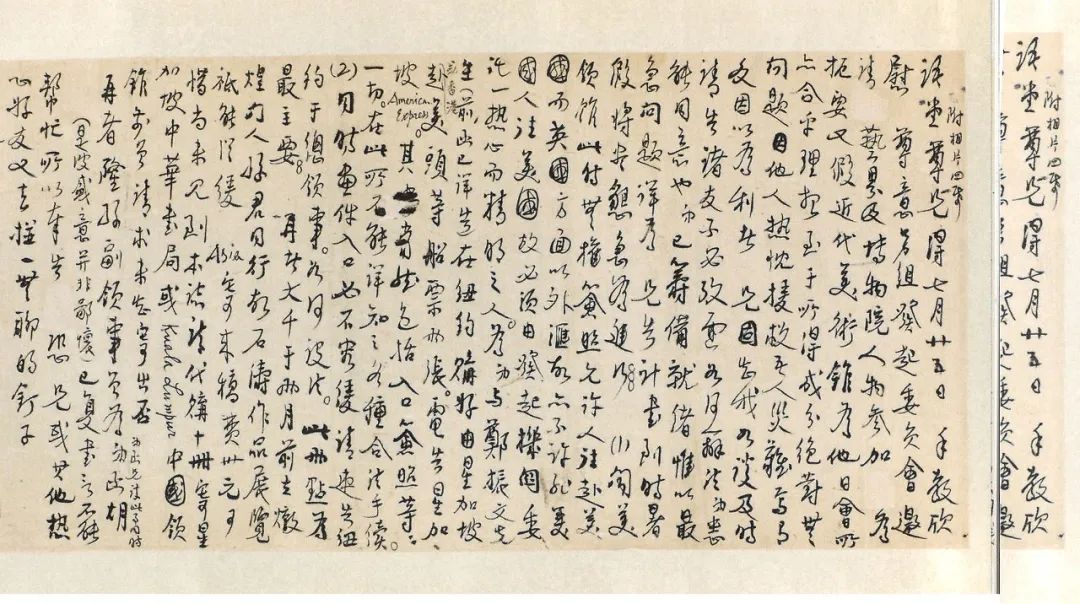

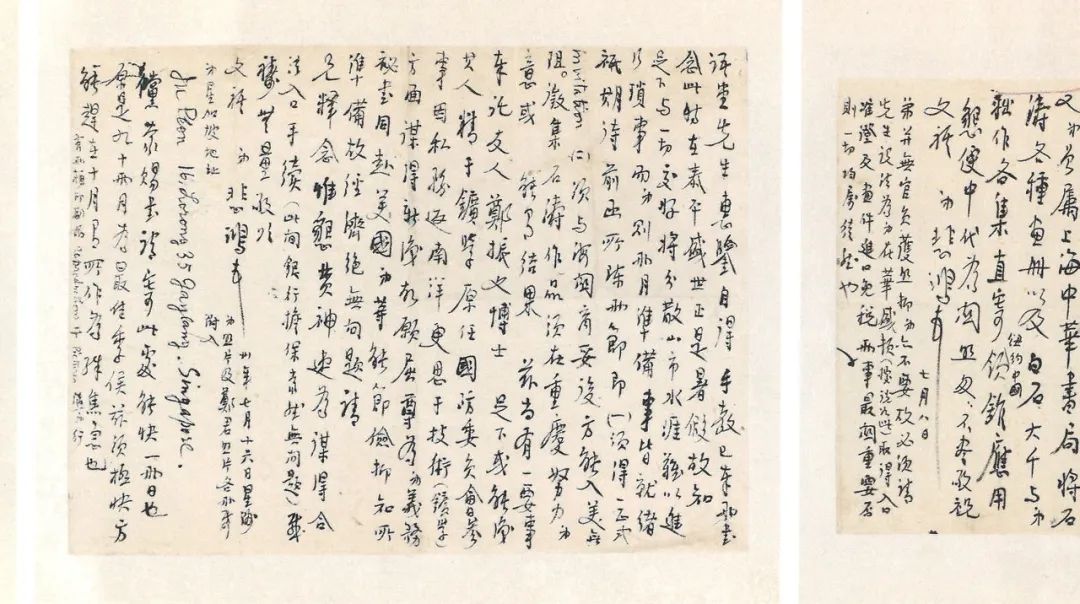

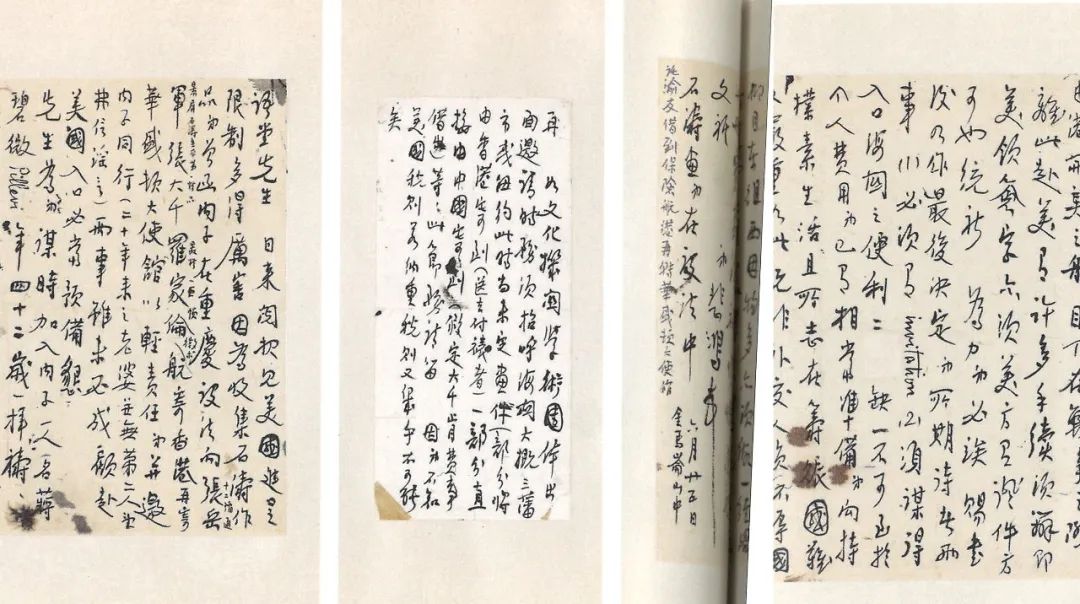

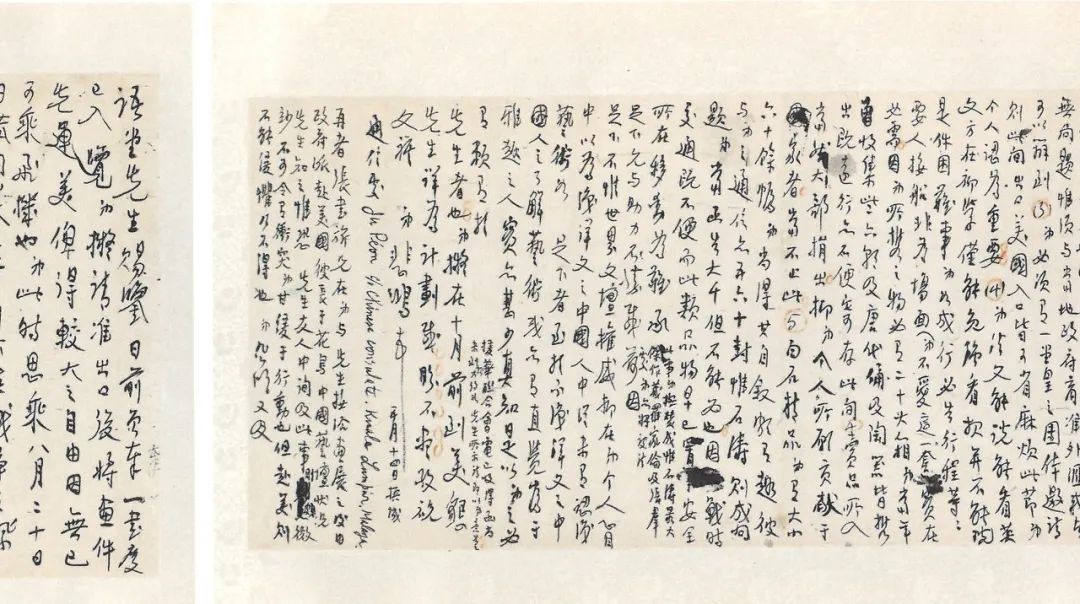

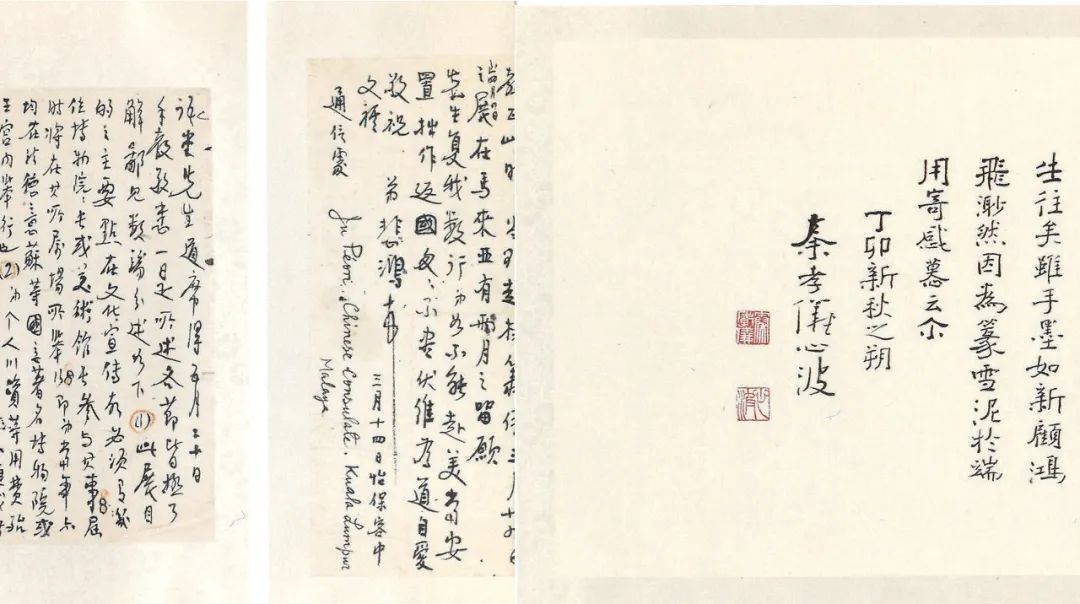

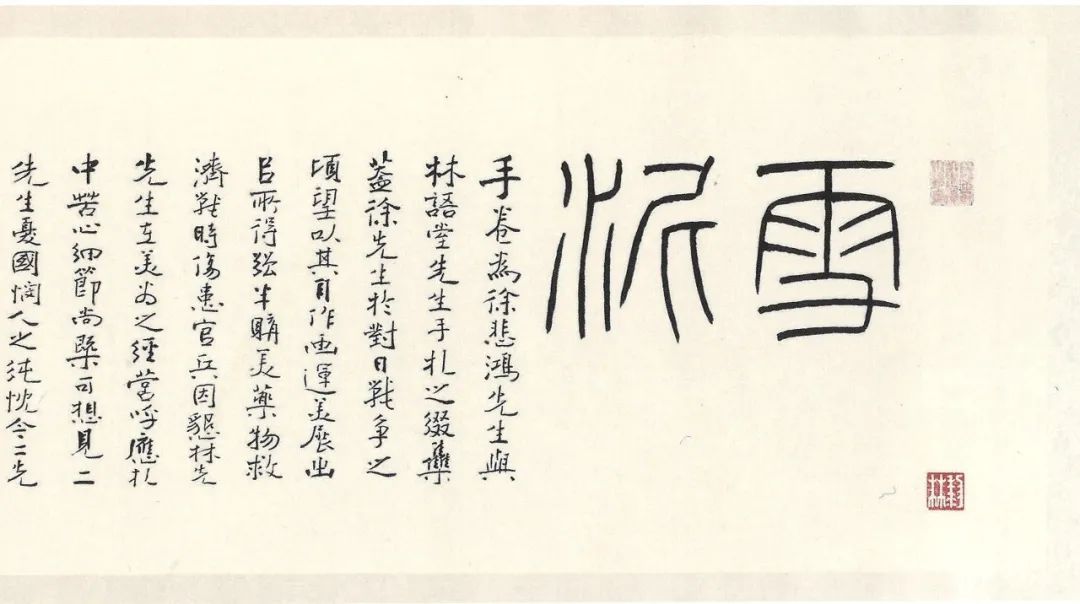

林語堂在各種著作中對中國繪畫有很豐富的詮釋,但總的可以用他題字的這段話來概括,也談到看畫者與畫和畫家三方的互動:中國國畫之特征,不重形像,而在神理。因宇宙萬物之種種形相,曉悟其神理而獨得其趣,然后借筆墨之淋漓澆我胸中之壘塊。故一幅國畫有胎、有骨、有神、有理,看畫者于淺近筆墨功夫之外,又得其神理奇趣,而與作者共賞宇宙萬物之奇。夫人筆有神,墨有鬼,可謂知其法而功于化者,或端莊而帶流麗,或剛健而含婀娜,觀其山水墨酣處,花木瘦硬處、柔潤處,自可了然。林語堂偏愛徐悲鴻的馬,總是懸掛家中。他除了喜愛徐氏畫馬的神采飛揚,自由不羈之外,和兩人的交情也有關(guān)。抗戰(zhàn)軍興之初,徐悲鴻擬赴美展覽,募款以濟中國受難之軍民,曾請求那時在美國已經(jīng)成名的語堂給予協(xié)助。兩人因而在1938至1948年間多有書信往返。語堂次女太乙在語堂過世后的,將17封悲鴻給語堂的毛筆信,集珍為一個長幅的手卷,并于1987年請臺北故宮博物院秦孝儀院長以“雪泥”為題,在手卷上追憶這兩位愛國的大師為抗戰(zhàn)而合作的佳話。

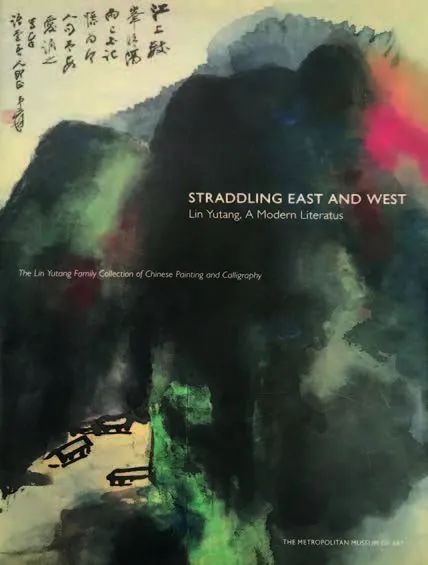

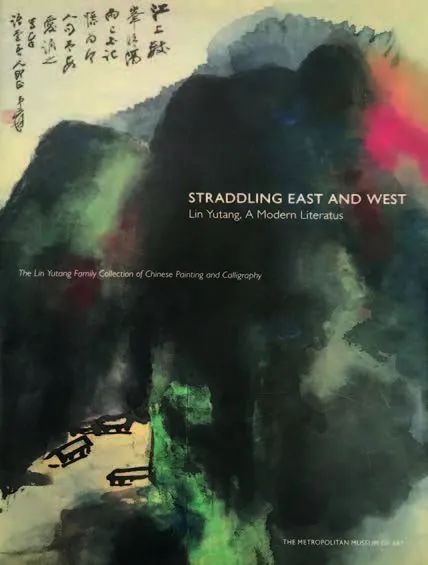

這幅名為《徐悲鴻十七帖》的手卷,長達928公分,高32.3公分,現(xiàn)在典藏于紐約大都會藝術(shù)館。《徐悲鴻十七帖》也完整呈現(xiàn)在該館于2007出版的《Straddling East and West:Lin Yutang, A Modern Literatus》 (兩腳腳踏東西文化:林語堂,一位現(xiàn)代的文人) 中。《徐悲鴻十七帖》

2007-2008年大都會藝術(shù)館還曾以《Bridging East and West:The Chinese Diaspora and Lin Yutang》(銜接?xùn)|與西:海外華人與林語堂) 為題,展出林氏家族所贈予該藝館的語堂舊藏近代書畫四十三件,其中包括了張大千,徐悲鴻,齊白石,趙少昂等名家的作品,而展出的重頭戲之一其就是《徐悲鴻十七帖》。 紐約大都會藝術(shù)館2007年出版的畫冊

紐約大都會藝術(shù)館2007年出版的畫冊

《Straddling East and West:Lin Yutang, A Modern Literatus》 (兩腳踏東西文化:林語堂,一位現(xiàn)代的文人)。

凡注明 “卓克藝術(shù)網(wǎng)” 字樣的視頻、圖片或文字內(nèi)容均屬于本網(wǎng)站專稿,如需轉(zhuǎn)載圖片請保留“卓克藝術(shù)網(wǎng)”水印,轉(zhuǎn)載文字內(nèi)容請注明來源卓克藝術(shù)網(wǎng),否則本網(wǎng)站將依據(jù)《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護條例》維護網(wǎng)絡(luò)知識產(chǎn)權(quán)。

掃描二維碼

手機瀏覽本頁

紐約大都會藝術(shù)館2007年出版的畫冊

紐約大都會藝術(shù)館2007年出版的畫冊

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號