中國嘉德香港2021春季拍賣會

亞洲二十世紀及當代藝術

拍賣:4月23日丨10:30am

預展:4月18-20日丨10am-8pm

4月21-22日|10am-6pm

香港會議展覽中心丨展覽廳5FG

回望二十世紀中國美術史的發展,席德進是一個特別的存在。

他自1943年入杭州國立藝專至1981年因胰臟癌過世,在追尋藝術理想38年的路途上,始終如其恩師林風眠所言「誠誠懇懇的畫畫」,并且「在繪畫上說出了這一個時代的話」。他與吳冠中、趙無極、朱德群、趙春翔并列為林風眠「五大得意門生」,引領了中國現代藝術蛻變出接軌時代、又不失自我獨立審美哲思的「黃金年代」。

今年恰逢席德進逝世四十周年,嘉德香港特別以「中國二十世紀藝術大家: 席德進及其師友」專題,匯集其14位師友的重要代表作,希冀和觀者一同回溯那風起云涌,對藝術的追求充滿理想、純粹無比的璀璨時代,并藉此向我們熱愛的藝術家致敬。將來美術史必定會做這個區分:林風眠以前的中國畫,和林風眠以后的中國畫。

1979年,一位來港辦展的畫家,懷著忐忑的心情,推開了林風眠所寄居九龍「中僑公司」的大門,來者,正是他杭州國立藝專的學生——席德進。師生相見份外激動,兩人暢談繪畫、人生和理想,成為林風眠晚年孤獨生活中的一抹亮色。該年秋天,席德進發表了《改革中國畫的先驅者——林風眠》一書,高度評價林氏在現代中國藝術史上的重要性,其中占據最多篇幅的便是那一幅幅溫潤動人的仕女圖;而在80至90年代,林風眠被受邀至巴黎、日本、上海、臺北發表展覽,并被譽為中國現代藝術的「一代宗師」!

1978年林風眠在香港九龍彌敦道中僑國貨公司頂樓寓所繪制仕女畫

彩墨紙本 | 一九四〇至一九六〇年代作 | 34.5 × 34.5 cm × 8Eight Beauties (Set of eight pieces)Ink and colour on paper | Painted in the 1940s to the 1960s1994年,《林風眠全集(上卷)》,天津人民美術出版社,天津,第13頁(上排左一)1994年,《林風眠全集(下卷)》,天津人民美術出版社,天津,第23頁(上排左四)2006年,《香港佳士得廿周年:二十世紀中國藝術精選、亞洲當代藝術精選》,香港,第50至51頁2000年4月23日,臺北佳士得春季拍賣會,拍品編號12HKD 1,500,000 – 2,500,000

總的看,林風眠黃金年代時的仕女畫用典雅的色澤捕捉一種可望而不可及的美,并由姿情和氣質傳達出東方女性的溫柔閑雅、清淡秀媚、如詩如夢。

林風眠曾說:「藝術的美,像人間一個最深情的淑女,當來人無論懷了何種悲哀的情緒時,她第一個會使人得到溫情和安慰。」追溯林風眠的藝術發展,自40年代開始創作的仕女畫,正是他個人創作風格孕生的關鍵。1951年,褪去藝專教職身份的他告別杭州,離群索居于上海,一頭扎進對「中西調和」的追索,自1951至1965年迎來創作的「黃金時代」,其諸多人生代表作均完成于此時期,然而遺憾的是,幾乎盡數被毀于文革浩劫,是次春拍登場的《八美圖》便來自林氏1940至1960黃金年代珍罕的存世代表作,全面體現他對中國畫有表及里、從形式、色彩至精神內核的全面革新,更將他致力一生「調和中西」的理念淋漓盡現,通過對同一題材的深入挖掘,令人具體感受一代宗師孜孜不倦,一步步將中國畫從垂垂老矣推向煥發新機,淬煉出穿越古今、嫁接中西美學、影響中國現代美術史走向的偉大步伐。

這一組罕見由八張34公分「方形布陣」而成的仕女畫作,帶有強烈的敘事安排,同類作品鮮少流通市場,僅可見于上海美術館。作品曾于2000年首次釋出,由現亞洲重要藏家購藏至今逾二十載,作品并被選納入香港佳士得二十周年拍賣精品冊,成為其二十年間所拍出最重要的200件代表作之一,可見作品所具萬中選一的重要性與代表性,此外,當中兩件亦收錄于1994年天津人民美術出版的《林風眠全集》,殷實可考、無疑為收藏林氏人物畫的不二之選。

左:林風眠《琵琶仕女》彩墨紙本,34×34cm,1950年代作,上海美術館藏

左:林風眠《書卷》 彩墨紙本,34×34cm,1960年代作,上海美術館藏

淬煉東西,風神骨像

畫面中,八位美人或坐或站,鵝蛋臉、修眉、文鼻、鳳眼、櫻嘴薄唇等五官統一的勾勒,看似程序化的處理,實則將中國古典文學中所描繪的「理想女子」特征逐一展現。其中三作人物的臉部更以黝黑的色彩處理,顯見受敦煌壁畫的啟發。

左:彩繪長袖舞雙人俑,高49cm,距今約2100年,陜西西安漢墓出土

畫中女子姿態各異,或正「梳洗罷,獨倚望江樓」、「琵琶弦上訴相思」,或是「相攜女伴階前立」、「輕羅團扇掩嬌羞」;亦或「落花人獨立」、「夜讀忘卻眠」。集合了林風眠筆下「古裝仕女」多年風格與題材之大成—攬鏡自憐、彈琴、讀書、持扇,無一不是恬靜可人、韻致高雅;纖手玉指、薄衣紗裙,無一絲張揚,卻欲隱還顯、楚楚動人。

左:林風眠《撫琴》彩墨紙本,34x34cm,1976年作,2021年拍賣成交價:2,618,034 元港幣

林風眠在此對人物不作多余的細部刻畫,他以其自制的獨特細筆,不假直尺地以纖細流暢的墨線勾勒主角百媚多姿的體態輪廓,并為畫面增添了柔和飄逸的情調,同時靈活運用中國畫的「留白」手法,以及在重彩之上如袖口、領口處迭加白線、白粉的處理,形成逆光的紗質視感,層迭的白粉肌理營造出宋瓷般瑩潤柔和的透明光感,這種通過迭加細幼白線來控制明暗變化的方法,在日后成為林風眠繪畫最突出的特點與技法。左:馬蒂斯(Henri Matisse)《Laurette in a white Turban》,油彩畫布,35×26cm,1917年作,瑞士羅森加特收藏館藏右:莫迪利亞尼(Amedeo Modigliani)《女人像》,油彩畫布,101×65.7cm,1918年,美國加州諾頓?西蒙博物館藏

左、右:林風眠《八美圖》八件之二(上排左三、左四)畫面中流動的線條,浸透藝術家的情思,同時又率領著畫中的色塊,從線轉到面、從實體轉到空間,勾勒仕女婀娜的身姿及薄紗的輕盈,使東方審美意趣悄然融入西式的線條語言,并在技術層面完美解決了在平面寫意的輕盈空靈與真實物象的固定形貌之間的矛盾,通過靈活的線條賦予畫面自由變化。

抒情言志,蕙質蘭心

有別于在林風眠略大尺幅的方形侍女畫中常見的飽滿色彩,《八美圖》多施淡彩,清透雅致中更顯氣質超卓,賦予畫中女性「出淤泥而不染」般的高潔性格。作為林風眠的經典題材,其「仕女畫」非單純為捕捉美人之貌,而更著重塑造人物內在的美好情操與優雅的知性美;婀娜身姿的背后,是獨立思辨、大方自信的精神指向,得以在生逢低潮與困頓時,以高雅的姿態等待生活佳音的到來,作品不僅蘊含林風眠的精神信仰,更寄托了他對自己、對友人、對時代同行人的共勉與鞭策,使之別具意義!

席德進曾總結林風眠對中國畫的最大的變革在于「立足于自然」——「通過學習歐洲傳統繪畫獲取表現自然的方法,來改變中國畫的外貌,用筆和墨來傳達藝術家的人格與個性,以及對自然的感情」。在上海獨居三十年間,林風眠常回憶童年在故鄉的時光:「我想也許因為一種習慣,我對自然中最平淡的景色,如平原上的幾株樹,幾間小屋,一條河……我永遠不會感到厭倦」。他筆下的風景畫,最直觀的體現他對傳統中國畫的突破,《山景》即為其風景畫典范,描繪他心內掛懷的西湖秋景,墨色流利激宕,色彩透亮如星,若松聲入耳般打動人心,頂禮王維「詩中有畫,畫中有詩」之境。

點色風華,直擊人心

在《山景》中,林風眠舍傳統山水畫的立軸形式,以經典方形畫幅橫向將畫面分割為遠山、樹林、溪岸三段構圖,將「之」字形的傳統山水構圖壓縮,山巒、樹林被迭縮至畫面中上,加以其獨創的「正前縮距透視法」,將畫面主體集中在后,使傳統風景畫講求的「闊」轉至「深」,形成如歐洲傳統繪畫般的透視景深。

左:德拉克羅瓦(Eugene Delacroix)《海怪傳說》,油彩紙本裱于木板,49×59.5cm,1859 年作,都柏林國立美術館藏中國山水畫自古偏愛以留白處理背景,以暗示無止境的空間和意境,林風眠則反其道而行,他繪滿全幅,刻意用重彩著色、迭以淡墨,通過橫向的筆墨氣勢,為畫面注入飽滿流利、厚薄相間的豐沛質感。黃、綠交迭的多重色塊,幻化成層次豐富的初秋樹叢。前景蜿蜒曲折的溪水,經由覆蓋在濃墨上的白色指引,沿「之」字形而上,經由遠山灰白的煙云綿延至天空,整體空間布局,可謂行云流水、一氣呵成。

畫面中央,楓樹在綠與黃的過渡中,從中心向兩端減弱,細膩勾勒出陽光傾灑的抒情意韻,光線靈動的穿梭游走,為葉子染上各種透明的色彩,使其兼具油畫的深厚、堅實的力量,又具水墨滲透、飄逸的神韻。據席德進回憶在香港見恩師風景新作的一瞬間,心潮澎湃,「那震撼人的水墨畫,那雄辯似的筆觸,那滋潤而豐盛的色彩,那躍動的生命活力,無不打動靠近他作品的人們,而產生永難忘懷的印象」,傳統的墨彩在林風眠的畫中,奪目綻放,似理想不滅的靈光,更是那奏響時代新篇的強音!我是清都山水郎

民族油畫傳世豐碑——關良《巒山樵歌》

油彩 畫布 | 一九四五年作 | 39 × 50 cmOil on canvas | Painted in 19452003年7月6日,香港佳士得春季拍賣會,拍品編號1402010年10月4日,香港蘇富比秋季拍賣會,拍品編號240HKD 1,500,000 – 2,500,000

在20世紀下半葉中國藝術家中,關良尤得后輩敬服,他一生創作秉持「大巧若拙」、「淳樸純真」的理念,更視此為待人處事的準則,不僅兼擅油畫和水墨,更執教于全國從北到南最重要的藝術院校,讓現代主義的種子萌芽、收割,不啻為中國現代油畫的發展與傳統水墨的改革道路中里程碑式的人物。

1942年關良于成都與重慶舉辦個展并大獲成功,售出40多幅作品,使他經濟有余,甫能一圓遨游西北高原的心愿,于是他展開長達兩年的旅程,途中多以水彩寫生描繪沿途名勝,其后又將尤為滿意之作擴張為油畫。在西北之旅中,關良親身體驗了如漢唐詩人詠頌的壯闊之境,使其文化胸襟更為開闊、藝術探索更具膽識,《巒山樵歌》一作,即詮釋了陜西「漢中八景」中農民結伴上山打柴,一面勞動,一面唱歌,與天地合為美景的「漢山樵歌」。

西北漢中風景,關良曾于1942年于西北山川深度游歷,將當地人文風光化為創作靈感

畫面中,關良采其風景油畫中經典的「S」型構圖,自右向左串聯近、中、遠景的連綿山岳,營造錯落有致的空間感,在聚焦的視角下,山巒雖未見全貌,卻具連綿的空間想象。而景物造型則較20年代剛歸國時更見凝煉概括;畫面右側的樹干及下方盤石均一筆而就、以信手拈來的深褐線條勾勒山形地貌,顯得大氣深雋;除外,他以標志性的手法在畫布上直接調色,畫中霽青、赭石、藕橘、檸黃、墨綠的豐富色彩被統一在不飽和的暖色調中,細看各自舒朗飽滿,遠觀又和諧統一。

左:關良《雙岳攬勝輕舟過》,油彩畫布,53×38cm,1940年代作,中國嘉德2019春季拍賣會,成交價4,126,000元港幣中景綠意盎然的樹草沿小徑向陽生長,成雙的農夫與孩童挑水持鐮、上山耕作,人物小而形拙,神氣十足,映襯在中央明亮的嫩綠樹冠下顯得朝氣蓬勃,畫龍點睛地一展如明代才子高柄筆下「峻嶺饒朽木,采之行且歌」歲月靜好、潤萬物于無聲的景致。關良在此把西方繪畫對體量感的追求,與中國民族性中的「寫意」精神、東方對線條的精妙把握,結合自身的性格,賦予畫面形體、精神上的真誠氣韻,畫境恰如東方民族「長耕不輟」的質樸品格。關良在此落筆、賦彩瀟灑不羈,宛若「清都山水郎」般傲然徜徉于天地,作品令人回味無窮。左:關良《除蟲》油彩畫板,30.2×35cm,1960-1963年作,2020年嘉德香港秋拍成交價:2,596,000元港幣

盛世豪情閃耀登臺

關良戲劇人物集大成之《太白醉寫圖》

那時我自忖已是年過八旬之人,但勁從心來,不禁老筆紛披,畫成一幅《李太白醉寫蠻書圖》,尚得『太白』之真情,極現『醉酒』之傲態,……思情畫意,我自己也想在李太白前多喝幾杯,一助酒興,一助畫興。

彩墨 紙本 | 一九八四年作 | 68.6 × 69 cmInk and colour on paper | Painted in 19842013年,《藝術巨匠?關良》,河北教育出版社,石家莊,第107頁2009年11月30日,香港佳士得秋季拍賣會,拍品編號1353

無論古今東西,皆視「傳神」為人物主題繪畫的靈魂。回顧二十世紀中國藝壇,畫筆最為「傳神」者非關良莫屬。其自1927年首作戲曲人物畫,直至1986年辭世,除文革中有短暫間斷外,一生孜孜不倦耕耘于該主題創作。70年代后期,歷經浩劫重拾畫筆的良公,更藉助戲劇人物畫釋放積蓄已久的創作熱忱,迎來80年代又一個創作高峰!

完成于1984年的《太白醉寫圖》,即全面展現關良集大成的藝術特色,為其「大智若愚、大巧若拙」人生智慧的最佳示范!而有別于常見的戲劇題材,關良以「太白醉寫」為題的戲劇人物畫最為稀罕,僅不足10件,其中同為方形構圖并有明確來源者更僅只4件,而四者之中,更唯二作繪有四位人物,本次呈現之作即為其中大尺幅、用色更見飽滿之作,且源自藝術家家屬舊藏,珍罕絕倫、來源確鑿,實為機不可失的購藏良機。

右:關良《太白醉寫圖》68.6X69cm(拍品編號42)關良存世可考的戲劇彩墨作品中,方形構圖且《太白醉寫圖》僅止四件,而其中繪有四位人物之作唯此二件,是次上拍為關良存世可見最大尺幅的方斗太白醉寫四人圖

一反過往橫幅的《太白醉酒》之作,關良在此突破性的選用方形構圖,此正是受其好友林風眠「方形布陣」的啟發,在此緊湊構圖中,關良罕見地詮釋了四位人物,聚焦經典戲劇「太白醉寫」中詩仙李白奉旨做章,以醉酒為由使唐玄宗愛妃楊貴妃、其弟楊國忠以及太監高力士為其研磨、捧酒、托紙的經典一幕,關良首次在畫幅中集結了故事中的所有人物,并大膽延伸了墨線的表現力,落筆精準,毫無反復描畫的痕跡,展現人物「拙中帶巧、柔中帶剛」的意趣。

位居中心的李白頭戴黑色學士巾,身著寬袖袍,須發低垂,目光有力,一展一代文豪的風骨,眉宇間流露出「天子呼來不上船,自稱臣是酒中仙」的豪氣。右側奉茶的高力士,則被形塑為四人中最瘦小者,形成空間上靠后的視覺暗示,并生動刻畫出人物唯唯諾諾、惶恐不安的心理與性格特點。而為李白撐紙的楊國忠一身紫色華衣,褶皺處的黃彩暈染強調衣料材質的滑順精致,輕松幾筆即點出其中飽私囊、貪婪腐敗的人物設定,巧思安排的如此自然天成,非大師之筆不可得!關良用嚴謹的細節表現、細膩的人物塑造為作品創生了濃烈的感染力,看似漫不經心之處,都是藝術家煞費苦心、凝煉一生的筆墨經營。

左:關良《太白醉寫蠻書》彩墨紙本34.5x34.5cm,上海中國畫院藏

迥異于早期創作,《太白醉寫圖》中人物的目光、神情皆與動作、情節緊密相連,顯示出一種只有歲月才能帶來的沉穩與嫻熟、一種前所未有的整體性。就在創作此畫的1984年,即將走完人生旅程的關良出版了自己的回憶錄,他在全書末尾,回憶起1981年為華僑飯店創作畢生尺幅最大的水墨畫作——「三張丈二疋拼」的《李太白醉寫蠻書圖》,以此「值得慶祝」之事,故令「太白醉寫」成為關良晚年最為看重、著力的代表題材,具個人總結的特殊意義。

1981 年關良為華僑飯店創作其畢生最大尺幅之戲劇人物畫《李太白醉寫蠻書圖》

透過《太白醉寫圖》,關良彷佛藉由一位盛唐大家的灑脫與不羈,將其一生的藝術生涯濃縮于此,更傾注了在浮沉的人生際遇中體悟的生存哲學。那是「人生得意須盡歡,莫使金樽空對月」的豁達,又是「天生我材必有用,千金散盡還復來」的堅守。他如李白一樣,沒有帝王將相氣吞山河的雄心,亦無諫臣謀士字字珠璣的談吐,但他的「恣意」一筆,就是整個「盛唐」!作為二十世紀中國畫壇的重要革新者,丁衍鏞將西方野獸派的強烈色彩與中國畫的線條力度融于筆端,并將「類物象形,立言盡象」的東方哲學融入創作實踐,成為百年來中國藝術界罕見「雙線發展」的畫家。是次春拍,我們帶來4件丁公墨寶珍品,回溯其50至70年代題材多元、筆墨淋漓的創作大境。

五〇年代:書畫同源,逸致橫生

The Poetic Expression of Wu Changshuo據丁衍鏞自述,其于1929年開始研習中國水墨,并積極活躍于上海藝壇,與眾多海派畫家多有往來,其中尤以吳昌碩對他影響最深──在丁公40年代的早期作品中,無論是墨竹的構圖、題畫的方式、以及書法的風格,無不帶有吳昌碩草書之筆勢氣韻,他對吳氏的題畫詩更備加推崇,此后每逢畫枇杷,必以吳昌碩的詩作題句。是次呈現的《吳昌碩詩意圖》(拍品編號41)即為個中代表。畫面中,相輔相成的詩與畫,從內容至形式上無不呈現「書畫同源」的美學理念,右側雙柱枇杷挺拔而立,藉由墨之濃淡變化,在二維平面中營造出三維立體空間,可見丁公對西方繪畫形式的巧妙結合。左側題寫吳昌碩的經典題畫詩,藉「兒童見畫生饞」來暗示自身精湛的畫藝,既婉曲含蓄、耐人尋味,又免去自詡之嫌,甚是高明。

六〇年代:信手捏來,絕世無雙

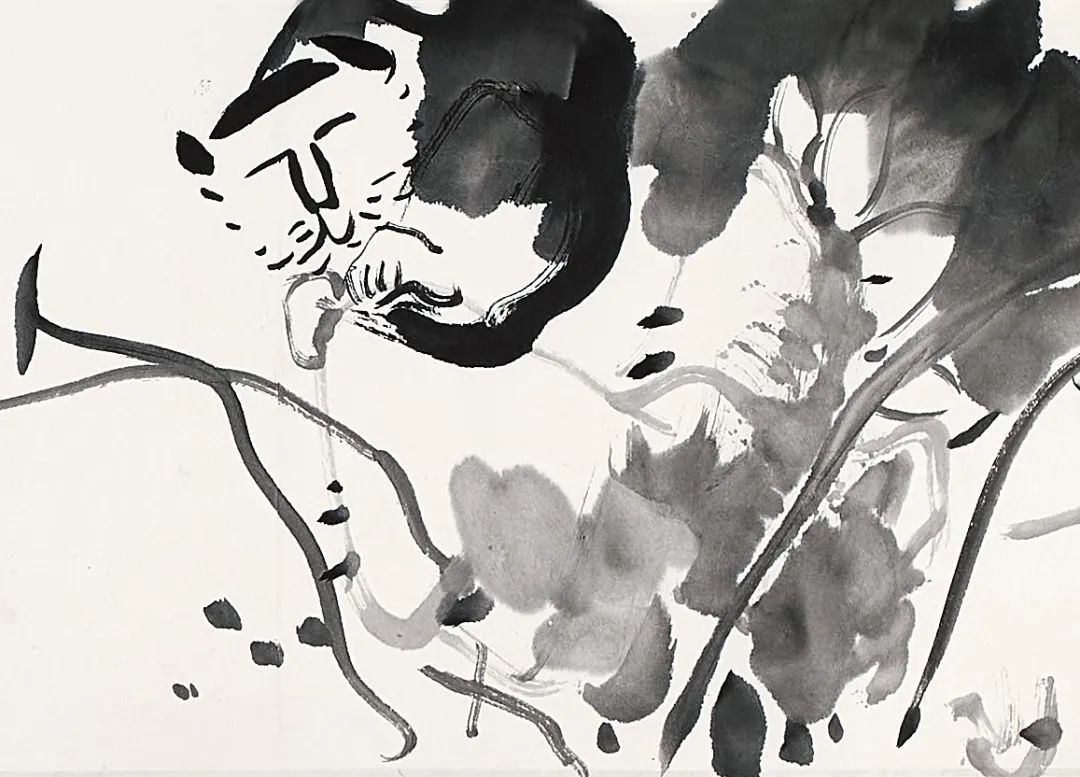

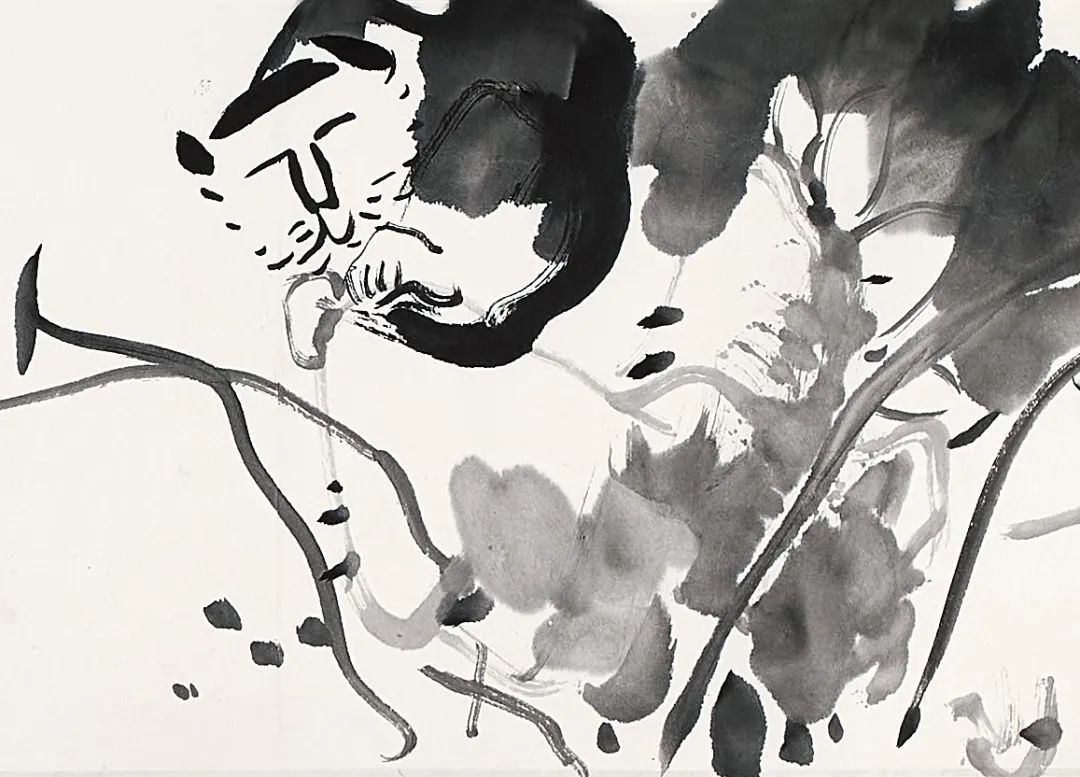

墨紙本 | 一九六五年作 | 137.5 × 68 cmFrogs and Birds in Lotus PondInk and colour on paper | Painted in 1965

自50年代中期至60年代末,丁公在水墨創作上把西方馬蒂斯(Matisse)的表現形式與東方八大山人的筆墨趣味相融,形成別開生面的個人風格。在此時期,他在用筆上深受八大影響,行筆圓潤、卻綿里藏針,線條中隱有萬鈞筆力。如在《蛙鳥荷塘》(拍品編號40),他以遒勁有力的筆觸勾勒纖細而堅韌的荷莖,并沿立軸的縱向空間向上交錯延展,沖天的長勢帶有頂天立地的風姿,寬大厚重的荷葉不僅襯托的荷花所散發「亭亭玉立滄波上,并于清流做雁行」的高潔,更渲染出旺盛的生命力,兩只青蛙臥息荷葉之上、一動一靜,夸張放大的眼睛靈動無邪、趣味盎然;下方兩只信天翁并立對望,點筆相連,巧現絨羽蓬松的質感,令一池荷塘充盈生動祥和的氣氛。

墨紙本 | 一九六二年作 | 29.5 × 253 cmScroll of Animals and PomegranateInk on paper | Painted in 1962

而創作于1962年、源自丁公學生李譽煌的《雙棲明珠手卷》(拍品編號38)則進一步顯示出丁衍鏞向寫意靠攏的特點。手卷可被視為其創造力的集中體現,且罕見難尋,畫卷自右至左可依次分為:荷花青蛙、花貓臥石、石榴雙禽與題詩四部分,集丁公題材之經典,詩畫并重,筆簡意繁,體現藝術家對空間經營的深入思考及精湛技巧。

卷中花貓被荷葉環繞,酣睡于石,后背拱起、雙腿后縮,雙目緊閉、面露微微笑意,仿佛正徜徉于美夢之中。開口的石榴搖搖欲墜,突顯豐收的碩果累累,飽滿的果肉呼之欲出,吸引白頭鳥佇立枝頭。「深山熟石榴,向日便開口。深山少人收,顆顆明珠走」,卷尾的題詩呼應率真的畫面,幽默畫境令人莞爾一笑。丁衍鏞在其《八大山人與現代藝術》一文中說道:「我從狹小的范圍里,逃跑了出來,轉向中國藝術的體系和中國固有文化精神方面去找尋新的知識和新的技法。」他練就八大山人的簡拙,卻不似八大孤憤冷傲,而以童心謔趣的詼諧、信手拈來之灑脫畫筆,言說藝術的本真之美。

七〇年代:出神入化,得其本真

彩墨紙本 | 一九七八年作 | 69 × 48 cmInk and colour on paper | Painted in 1978而70年代是丁氏藝術的圓熟階段,該時期的人物畫用色最豐富多變,被視作丁公晚年藝術最大成就。完成于1978年的《鐘馗捉鬼》(拍品編號39)即一展丁公由老練歸于童稚的幽默奇趣。與同題材常見的碩健形體不同,此處的鐘馗雙臂纖細如白凈書生,但手中高舉的匕首線條爽利,在輕蔑冷眼中化成降妖之利器,對照畫作題識,展現士大夫為自我信仰無所畏懼、一往如前之精神指向。右側胞妹與其同以赤裸形象呈現,實屬神來之筆,使畫面極富現代感和表現性,在濃彩裹身的眾鬼中卓然自立,作品如其自詡「八大無此狂,石濤無此膽」,透過傳統筆墨和西方大膽的裸體造型、飽和色彩的碰撞,擦出現代主義的火花,在充滿「喜劇性反諷」的敘事中,令新時代的人生百味彌漫丁公自由浪漫的赤子情懷,使人過目不忘。

凡注明 “卓克藝術網” 字樣的視頻、圖片或文字內容均屬于本網站專稿,如需轉載圖片請保留“卓克藝術網”水印,轉載文字內容請注明來源卓克藝術網,否則本網站將依據《信息網絡傳播權保護條例》維護網絡知識產權。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號