文 / 安德烈

墻角數枝梅,凌寒獨自開。

遙知不是雪,為有暗香來。

——王安石《梅》

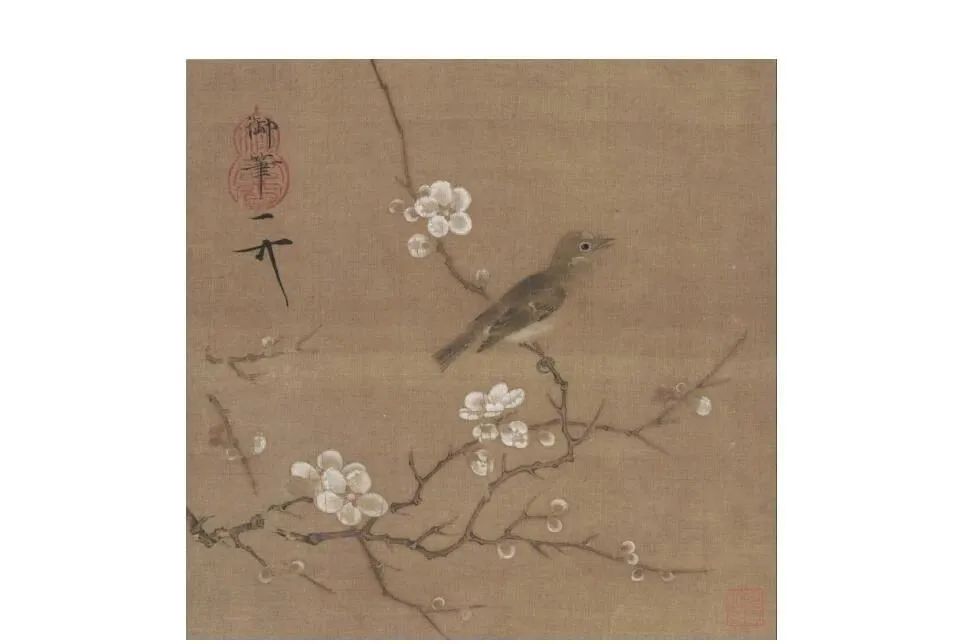

宋 趙佶 《梅花繡眼圖》

絹本設色,24.5cm×24.8cm ,故宮博物院藏品

梅花以驚蟄為候,開百花之先,獨天下而春。驚蟄一般落在正月下旬,陽歷的三月五日前后,春寒料峭,正是春雷始鳴,萬物復蘇之際。雖然梅花在全國各地均有種植,但自然分布仍以長江流域、江南為盛。如今武漢東湖磨山梅園,南京梅花山,無錫梅園,杭州超山,蘇州光福寺香雪海等賞梅勝地想必早已花開滿園,游人如織。

梅花是一種薔薇科杏屬植物,原產于中國南方,已有三千多年的歷史。像這種小喬木最宜植于庭院、草坪、低山丘陵,可孤植、叢植、群植,亦可盆栽或剪枝插入瓶中供室內裝飾用。人們對梅花的印象往往是傲雪凌霜,可事實上北方這種絕對的嚴寒和干燥并不適宜梅樹的生長。歷史上隋唐溫暖期過后,整個中國的氣候越來越冷,兩宋時期公元 1111 年太湖全部結冰,冰上甚至可以通車,因而梅花在北方越來越難以生長,而江南乃至嶺南的梅花,卻常常漫山遍野,隨處可見。

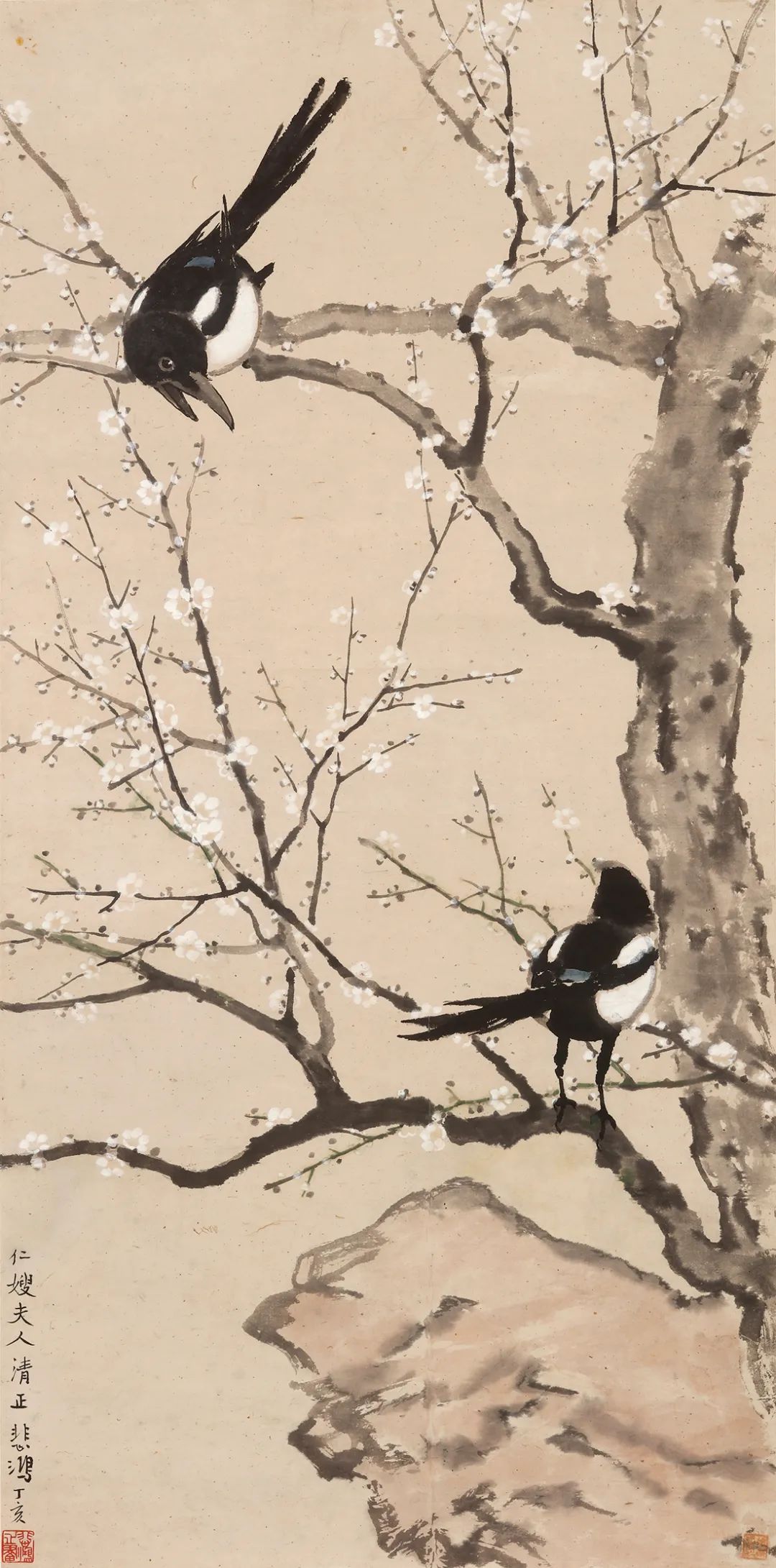

徐悲鴻《喜上眉梢》

徐悲鴻《喜上眉梢》

立軸 設色紙本 101×50cm

出版:《鶴鹿春華 - 吳昌碩藝術的傳承》第 132-133 頁,

北京華方藝術中心,浙江鶴鹿文化發展有限公司,2018 年。

中貿圣佳 2021 春拍拍品

北京向來不是賞梅之地,零星幾處,都是上世紀八十年代開始,南花北移的成果。中山公園的梅花算是最早的一批;明城墻遺址公園 2003 年開始進行梅花的引種栽培研究,2007 年才初步形成梅花景觀;城西鷲峰梅園建于 2008 年,擁有 2000 平米的溫室梅園,很多不能露地越冬的梅花品種都能再這里看到。

梅花的品種繁多,大致可分為三個大系,系下分類,類下分型。其中真梅系應該算是梅的嫡系,血統純正,按其枝條姿態又可分為直枝、垂枝和龍游三類。直枝類最為常見,是梅花的典型變種,品種也最多,有江梅、宮粉、玉蝶、綠萼、朱砂、灑金、黃香等名品。此外,尚有杏梅系和櫻李梅系都是后來出現的雜交品種。隋唐五代時期,梅花品種主要是江梅型或宮粉型,唐時始有朱砂型品種出現,時稱“紅梅”。“君不見宣和艮岳綠萼梅,百花魁中此為魁。”至少在宋代綠萼已經出現,且為珍貴的名品。宋代范成大的《梅譜》里記載梅花品種十二種,真梅系直枝梅類的最多,杏梅系的單杏型也首次出現。明代王象晉《群芳譜》記載梅花品種十九種,清代汪灝的《廣群芳譜》記載梅花品種已達二十種。

阮元在《廣陵詩事》卷九中有這樣的記載,儀邑城外數里的準提庵有株老梅,康熙末年枯死,豈料四十多年后又枯木逢春,花開時古香異常,人們遂稱之為為返魂梅,題詠者甚多。關于“梅開二度”的傳說難以考證其真偽,但梅樹的確高壽,甚至可達數百年上千年,即使嫁接的也能存活五十年以上。《花鏡》有載“古梅多著名于吳下、吳興、西湖、會稽、四明等處,每多百年老干。”梅樹愈老愈顯得蒼勁挺秀、生意盎然。今年二月下旬武漢東湖梅園中的古梅居然在驚蟄之前盛放,花開淡紫紅色,花朵大而密,狀似美人,屬于美人梅品種。據統計我國現存古梅樹,超過二百年的有近百株,多分布在云南地區,五百年以上的僅發現有五株。古梅都有各自的傳說,杭州超山的那兩株“唐梅”和“宋梅”,大名鼎鼎的瑯琊歐梅,動輒上千年,但實測樹齡可能只有二三百年左右。

梅花在國人心中的地位是非常獨特的。不僅位列四君子,更是與松竹并稱為“歲寒三友”。人間草木,一歲一枯榮,唯松竹四季常青,能與之并列,皆因其品性高潔,“傲雪凌霜”重點就在一個“傲”字。若要選擇一種最能體現國人文化精神和審美品格的草木,可能非梅花莫屬。中國的國花雖然至今未定,但不出意外會在牡丹和梅花中二者中決出。縱觀世界各國的國花,英國是玫瑰,俄羅斯是向日葵,日本是櫻花,荷蘭是郁金香,無一例外都是國家文化底蘊歷史,國人精神意志的象征。唐代以牡丹為國花,宋人則崇尚梅花,從唐宋文化轉型可以看出兩個朝代截然不同的時代氣象和人文風格。到了民國時期,梅花的地位終于短暫的確定,民國十八年(1929),梅花被國民政府確定為國花。梅花香自苦寒來,牡丹固然雍容華貴,但未經風霜,何來傲骨。

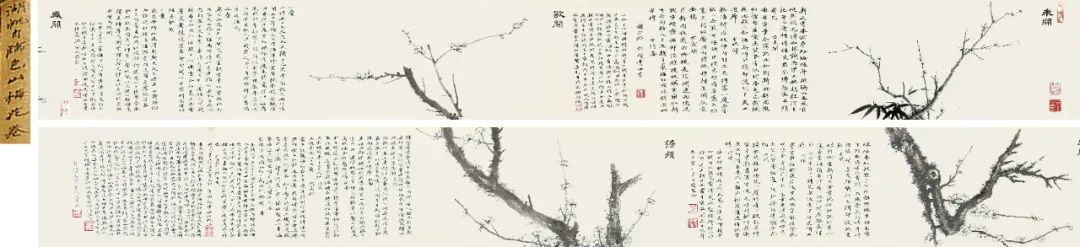

自古愛梅之人,詠梅之詩,各類梅譜如過江之鯽不計其數,文人尤好以“梅”為號,如梅亭、梅津、梅溪、梅屋、梅谷、梅邨等等,他們將自己期待的品格心性投射到梅花審美之中。吳湖帆也是愛梅之人,他熱衷于以珍愛藏品起室名,據不完全統計,他前后用過二三十個齋號,最為知名的就是“梅景書屋”,取自宋版《梅花喜神譜》,是其夫人潘靜淑三十歲生日時岳父所贈。他們夫婦二人都特別鐘愛梅花。中貿圣佳在 2017 年拍出過一幅吳湖帆的梅花卷,卷上畫梅四枝,分別是“未開”、“欲開”、“盛開”、“將殘”,描繪了梅花從含苞到初綻、怒放、最后凋零的過程,并以詩文相配,從跋文可知此卷原為吳氏臨摹陸治梅花卷,而陸治的梅花卷亦是臨宋人王子中之作,不僅是致敬先賢,更是將對梅花的喜愛歷代相傳。

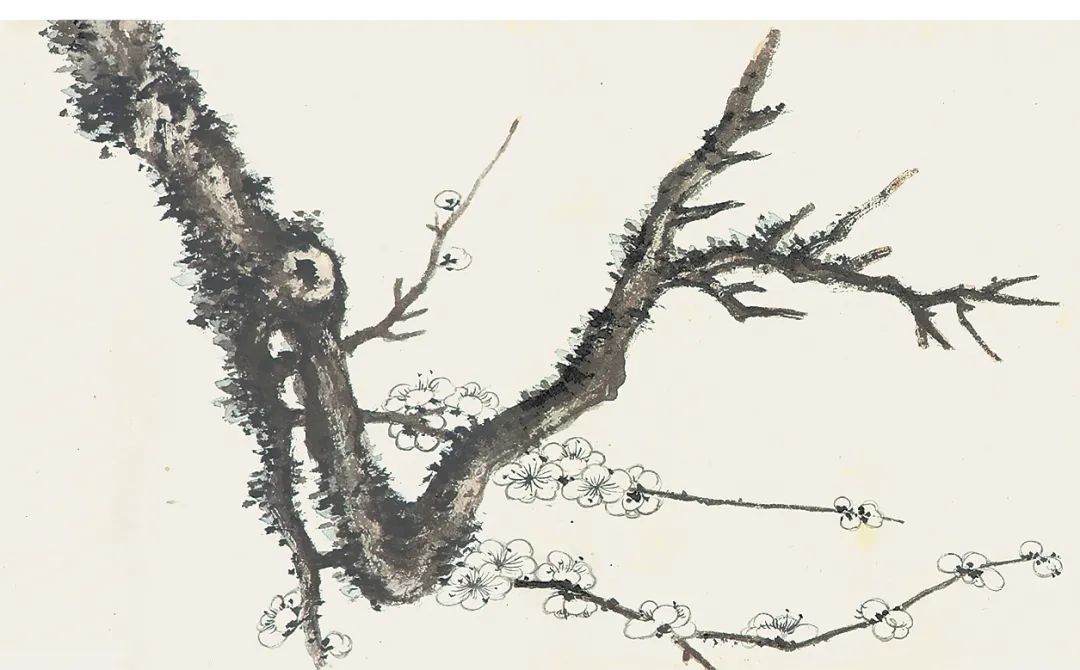

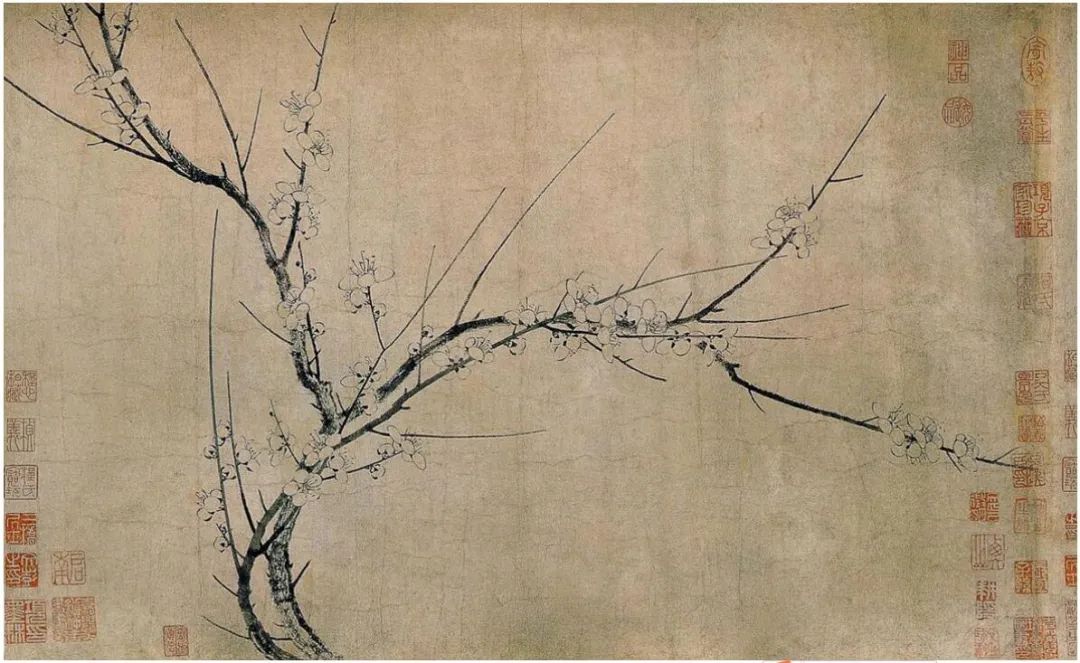

揚無咎《 四梅花圖卷》(局部)故宮博物院藏品

故宮博物院藏有一幅宋人揚無咎的《四梅圖》,畫梅四枝,“一未開,一欲開,一盛開,一將殘,均各賦詞一首”,后世梅花卷之章法布局大概皆源于此。從畫法來看,揚無咎“變黑為白”,改墨暈花瓣為墨筆圈線,以雙勾和沒骨結合,白色花瓣更能表現梅花淡色疏香、清氣逼人的特性,枝干皴擦間用飛白法,更顯蒼勁挺拔,開墨梅之先河。全卷純用水墨,不施任何色彩,濃淡合宜,卻給人以斑斕之感。據說楊無咎年青時所居之處有古梅,蒼皮斑蘚,繁花如簇,他常臨寫摹畫,所以他的畫既工致逼真又富文人豪放的寫意情趣,形神兼備,最能得趣。卷后有自書《柳梢青》詠梅詞四首。其一曰:“漸近青春,試尋紅瓃,經年疏隔。小立風前,恍然初見,情如相識。為伊只欲顛狂,猶自把、芳心愛惜。傳與東君,乞憐愁寂,不須要勒。”詞風走婉約一路,婉轉流暢,引人遐思。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號