宋代是中國古代文明的高峰期,被歐美學者稱為“東方的文藝復興”。在社會人文藝術的影響下,宋代士大夫普遍追求雅致隱逸的生活。

宋《人物圖冊》

宋人吳自牧在其筆記《夢粱錄》記載:“燒香點茶,掛畫插花,四般閑事,不宜累家”,點出了宋代文人雅致生活的“四事”或“四藝”。此四藝者,透過嗅覺、味覺、觸覺與視覺品味日常生活,將日常生活提升至藝術境界。

宋《人物圖冊》

宋《人物圖冊》

目前文獻書畫記載可知最晚至宋代,竹籃成為插花藝術的載具,以竹籃為載具的花藝藝術稱為籃花,最早起源于唐代佛前供花,直至宋代成為宮廷藝術中不可忽視的裝飾門類。 宋 李嵩 《花籃圖》 北京故宮博物院 藏

宋 李嵩 《花籃圖》 北京故宮博物院 藏

上海匡時2021第四期網絡拍賣會 載道——竹編花器專場

正玄制唐物花籃(含鐵盆)

19-20世紀

口徑:50*42cm 高:38cm

RMB:60,000-120,000

此唐物花籃,提梁系天然竹根,平底大鳳尾竹載器,煌煌大氣。底款依稀可見:む正玄,經考證疑為,千家竹器大師11代黑田正玄先生制器。先生1911年離世,年僅43歲。因英年早逝,他的傳世真品倍加受到后人的珍惜,具有較好的稀缺性和斷代性,先生身平傳世器多以茶托、柄勺多見,唐物籠罕見,望有識之士進一步斷代考證。

過去佛教法會上曾使用兩種竹編的容器,潛籠似盤者稱“華皿”,深腹有提梁者稱“華筥”。

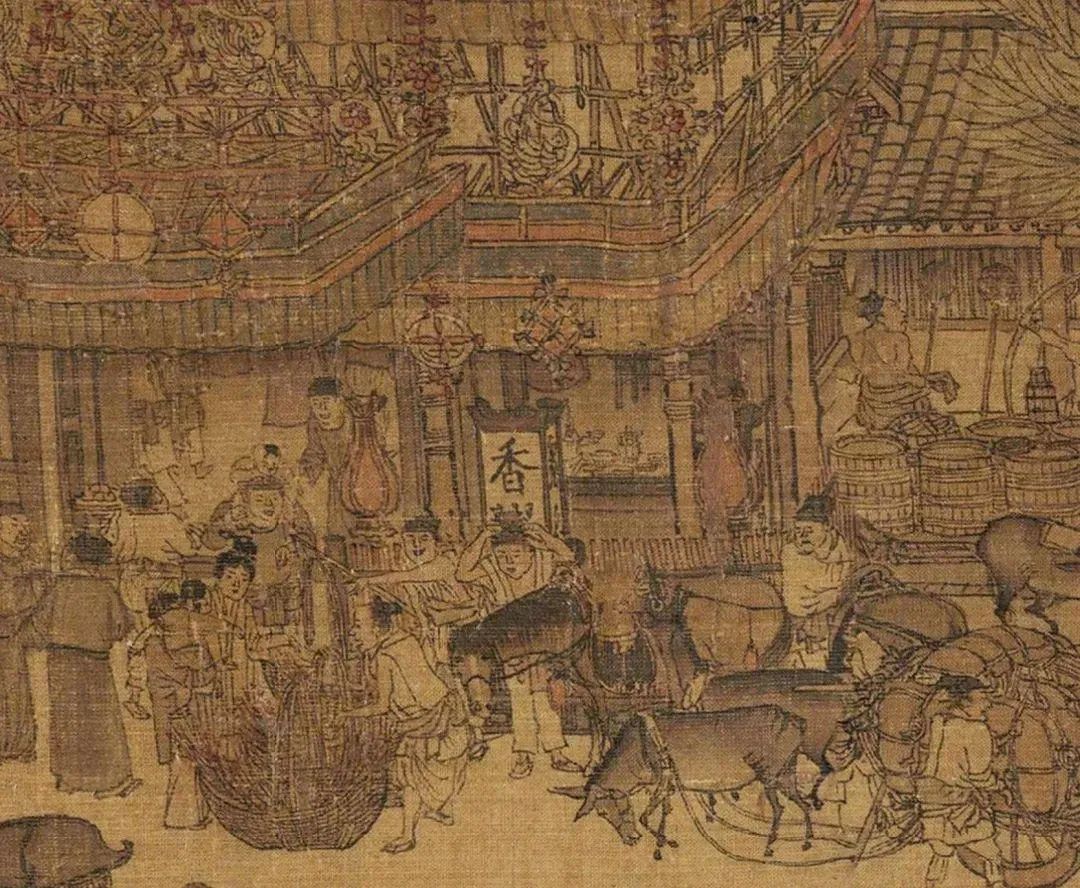

北宋 張擇端 《清明上河圖》局部

孫羊正店前的馬頭花籃

“華筥”用于盛蓮花瓣或花形紙片,于佛會上散灑,壯大場面聲勢,并有以花考驗即將成佛者是否六根清凈、功德圓滿的意味;”華皿“則盛置鮮花,供于佛前。隨著時日推移,籃花產生兩種擺放,一種是放置在臺座上,一種則是吊起的掛籃,又稱吊花或吊籃。

上海匡時2021第四期網絡拍賣會 載道——竹編花器專場

光竹齋款提梁盛物籃

19-20世紀

口徑:33.5cm 高:38cm

RMB:15,000-25,000

*舊金山亞洲博物館--果子籃五個1藏品

花入,在日文中是指插花的容器;“籠花入”泛指以竹、藤、通草、樹皮等編織而成的花器總稱。日本花道起源于隋唐時代遣唐使帶回的佛前供花,日本現存最早的“籠花入”是天平勝寶七年(西元755年),在圣武天皇的生母——太皇太后藤原宮子逝世一周年法會上使用的“花籠”,底部以墨書寫著“中宮齋會花筥、天平勝寶七歲七月十九日、東大寺”。

“籠花入”可分為“唐物籠”、“和物籠”兩種類。“唐物籠”是對室町時期到江戶初期自明朝來的花籠的稱呼,有的原本就是花器,如“靈昭女”,也有從雜器轉為花器所用者,稱為“轉型品”,如“耳付籠”。

上海匡時2021第四期網絡拍賣會 載道——竹編花器專場

一竹齋造款提梁花籠(含竹筒)

19-20世紀

口徑:15cm 高:56.5cm

RMB:10,000-20,000

日本編竹名家,田邊竹云齋,在當今的竹工藝界赫赫有名,是關西系中最重要的竹工藝家族之一,海內外展覽獲獎無數。

上海匡時2021第四期網絡拍賣會 載道——竹編花器專場

竹云齋造款提籠

19-20世紀

口徑:12.5cm 高:31cm

RMB:6,000-10,000

上海匡時2021第四期網絡拍賣會 載道——竹編花器專場

亦真齋款提籠(含竹筒)

19-20世紀

口徑:10cm 高:26cm

RMB:4,000-6,000

竹無論在日本或中國,都被視為堅韌不拔的象征,竹藝大師們致力于竹藝的創新與傳承,其臻善至美的堅持,不僅是竹之精神最佳演繹,更將日本竹編水平推至新的高峰。質樸的竹材幻化成一件件深具禪思的作品,時而張揚、時而含蓄,承載著大師們厚實的人文學養與經年累月的成熟技術,在優雅的縱橫之間,凝聚出藝術的永恒價值。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號