前奏·永樂夏季拍賣會

LOT 769

北京近日飽受黃沙侵襲,漫天黃沙里,仿佛自己穿越回到了古代。關(guān)城榆葉早疏黃,日暮云沙古戰(zhàn)場。在古畫的黃煙中,煙氣氤氳,日光樹影婆娑重疊。不過為什么古畫都是黃色的?古代每天都是沙塵天嗎?

這還要從材質(zhì)說起。宋畫多以絹作,絲織品由其本身的材料屬性決定了它的“弱質(zhì)”、易損、難保存。絲織品文物是由蛋白質(zhì)組成,屬于有機物,這些有機物又是霉菌和細(xì)菌的豐富養(yǎng)料,所以很容易發(fā)生蟲蛀現(xiàn)象。促使絲織品朽壞的最常見因素有潮濕、溫?zé)帷⑼L(fēng)不良、動植物病害的侵蝕,對酸、堿、鹽、氧化劑、還原劑以及空氣、溫度、光和熱等都比較敏感。溫度過高會造成織物的干朽或脆裂,從而使絲織品糟朽變色暴露在過多的光和有害氣體下也會引起糟朽變質(zhì)。若接觸到金屬如銅、鐵等,則會被形成的金屬氧化物腐蝕而生成銹斑。昆蟲及微生物的排泄物如糞便等也會腐蝕和污染織物,導(dǎo)致絲綢老化,對絲織文物造成深度破壞。

所以我們看到的宋畫都是經(jīng)歷了千年時光的洗禮,帶著風(fēng)、溫度和陽光向我們講述它的故事。不在黃沙中,但在紅塵間。紅塵滾滾,潮起潮落,生生不息。

觀潮文化的緣起

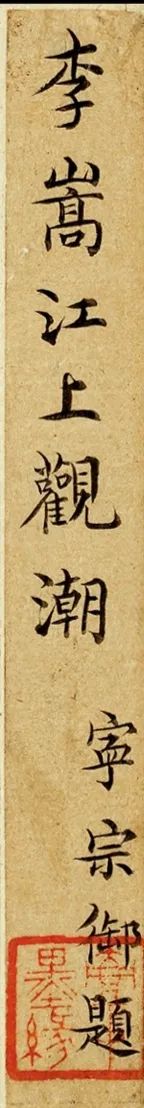

南宋 | 佚名(舊傳宋·李嵩)(1166-1243)| 江上觀潮 局部

錢塘觀潮的習(xí)俗由來已久,始于漢魏,盛行于兩宋。漢景帝時期,梁王劉武的賓客枚乘(?—前140)在其《七發(fā)》賦有云:“將以八月之望,與諸侯遠(yuǎn)方交游兄弟并往觀濤乎廣陵之曲江。”東漢王充曰:“廣陵曲江有濤,文人賦之。”說明最遲在西漢時期,錢塘江潮在時人心中,已經(jīng)成為一道景觀,觀潮已經(jīng)成為了一種普遍的文化現(xiàn)象。東晉五胡亂華,中原百姓南遷,使江浙一帶的文化更加多元,后又經(jīng)南越,南宋時期的經(jīng)營發(fā)展,杭州更加繁華,也使得觀賞風(fēng)氣越來越盛。文人更是不吝筆墨,代代都會用華麗辭賦對潮水吟詠。東晉顧愷之看到巨浪白濤之奇景,作《觀潮賦》,發(fā)出“臨浙江以北脊,壯滄海之宏流,水無涯而合岸,山孤映而若浮”的感嘆。到了唐代,錢塘江的美在文人筆下更是到了無以復(fù)加的程度。白居易任杭州刺史時,他曾有《詠潮》詩一首,留下“早潮才落晚潮來,一月周流六十回,不獨光陰朝復(fù)暮,杭州老去被人催”的千古名句。南宋時期的觀潮和祭潮活動:

兩宋時期錢塘觀潮之風(fēng)更盛,特別是在南宋定都臨安之后,大批的文人不斷集中到臨安。如果說五胡亂華時,文人南遷讓江浙一帶的文化更多元,那么南宋定都,讓江浙文化變成了一種帶有宮庭氣質(zhì)的主流文化。除了有像范中淹、蔡襄、米芾等一代文豪的華麗辭賦之外,還有官方舉行的軍事演習(xí),以及民間的祭潮、弄潮等競技活動。這些活動讓觀潮有了一定的軍事和政治的意味。祭潮的盛況,在南宋《夢粱錄》也有記載:“每歲八月內(nèi),潮怒勝于常時,都人(杭州人)自十一日起,便有觀者,至十六、十八日傾城而出,車馬紛紛。”《夢粱錄·觀潮》記載了祭潮要情形:“其日帥司備牲禮、草履、沙木板,于潮來之際俱祭于江中。士庶多以經(jīng)文,投于江內(nèi)。“接下來由專業(yè)的弄潮團(tuán)隊進(jìn)行表演。《漢書·地理志》說:“(越人)常在水中,故斷其發(fā),文其身,以像龍之子,故不傷害也。”這些弄潮人“繡胸文脛踏浪兒“,保存著斷發(fā)、紋身的習(xí)俗,為了能躲避災(zāi)禍。祭潮活動是吳越祭祀潮神傳統(tǒng)的延續(xù),祭祀的對像是伍子胥,鄉(xiāng)傳伍子胥屢次勸諫吳王,吳王不聽,卻賜劍要伍子胥自殺。伍子胥臨死時,要人把他的眼睛挖出來掛在國都城門,以觀越國滅吳。吳王命人將伍子胥尸體投入江中,當(dāng)日即為八月十八。自此,錢塘江就有了滾滾大潮,即是伍子胥隨潮而來,成了潮神。除了水上軍事演習(xí),祭潮以外,還發(fā)展出了若干種水上體育競技項目,如水球、游泳、賽龍舟等。

南宋宮廷舉辦的軍演活動,在南宋周密《武林舊事》中,詳細(xì)地講述了軍事演習(xí)的細(xì)節(jié):每歲京尹出浙江亭教閱水軍,艨艟數(shù)百,分列兩岸,既而盡奔騰分合五陣之勢,并有乘騎弄旗標(biāo)槍舞刀于水面者,如履平地。倏爾黃煙四起,人物略不相睹,水爆轟震,聲如崩山。煙消波靜,則一舸無跡,僅有敵船為火所焚,隨波而逝。吳自牧《觀潮》也提到了當(dāng)時閱兵場面:“殺一儆百且?guī)浉?jié)制水軍,校閱水陣,統(tǒng)制部押于潮未來時下水打陣展旗,百端呈拽。又于水中動鼓吹,前面導(dǎo)引,后臺將官于水面舟楫分布左右,旗幟滿船。上等舞槍飛箭,分列交戰(zhàn);試炮放煙,捷追敵舟;火箭群下,燒毀成功。”這樣的軍事演習(xí),是“每歲”都要舉行的。

在觀潮文化基礎(chǔ)上

形成的觀潮圖式

南宋時期,中秋觀潮已是一項重要活動,在文化的各個方面都有所反映。詩辭方面,出現(xiàn)了諸多詠潮詩;水上競技方面,出現(xiàn)了祭潮、弄潮和軍演等活動;同樣,這樣的文化潮流在繪畫方面有所反映。并且由于皇室的參與,讓觀潮圖式成為南宋繪畫的主流題材之一。蘇州博物館有夏圭《錢塘觀潮圖》(見圖1),臺北故宮藏李嵩《月夜觀潮圖》頁,北京故宮所藏《錢塘觀潮圖》卷,都是對南宋觀潮活動較為詳實的描繪。此件舊傳為李嵩的《江上觀潮圖》頁即是南宋時期“觀潮”圖式的典型代表。

圖1

江上觀潮

《江上觀潮圖》遠(yuǎn)景用平涂法,繪遠(yuǎn)山如黛,逶迤連綿。中間繪潮水涌罷,白浪呈一直線狀奔馳而來。近景繪宮船一桅,船上人頭攢動,船首….船尾….船下聊聊數(shù)筆,表現(xiàn)水波的流動。宮室半隱于巉巖,周圍雜樹掩映。雜樹中,有的用朱砂點雜葉片,點出畫面的時間為秋季。統(tǒng)觀整個畫面,大面積的留白,雖不著一筆卻表現(xiàn)出了江面的平靜。左側(cè)的白濤奔涌而來,動勢逐漸向右移動。與江面的靜形成對比。右下角的山石宮室,用墨沉著,也更為精細(xì)和寫實,使得畫面更顯生趣。

幾次觀潮題材

繪畫的異同

《江上觀潮圖》與夏圭《錢塘觀潮圖》、李嵩《月夜觀潮圖》都是南宋時期寫實性的作品。主要的構(gòu)圖極為相似。從遠(yuǎn)及近都是遠(yuǎn)山、白浪、樓閣或?qū)毸囊唤鞘綐?gòu)圖。夏圭的《錢塘觀潮圖》畫面中有寶塔一座,應(yīng)為建于北宋時期的六和塔,六和塔至今被稱為最佳的觀潮地點。而《月夜觀潮圖》和本次拍賣的《江上觀潮圖》,畫的都是南宋宮室附近觀潮。但二者也有著不小的區(qū)別。臺北故宮所藏李嵩《月夜觀潮圖》頁,畫面取景較近,視角也較為狹窄。畫面中最重要的元素已經(jīng)不是潮水,而是南宋宮庭的建筑及生活。有著較重的政治性。而此件《江上觀潮圖》,畫面中的遠(yuǎn)山明顯多于前者,宮室的樓閣畫的較小,退居于畫面右下角。除了主殿外,其它的宮殿只畫出了屋脊。說明《江上觀潮圖》作者在創(chuàng)作時,取景更加宏大,視角更加高遠(yuǎn)。而畫面中的白浪的體積明顯大于近景的宮室,讓人感覺到錢塘江大潮的雄壯和崇高。

流傳與遞藏

南宋首都夏日炎熱,蚊蟲較多。人們喜歡用扇子驅(qū)趕蚊蟲,因此扇面畫應(yīng)運而生。其中虛實相濟(jì)的山水畫,工筆精麗的花鳥畫,一直為人們所喜歡。由于時代久遠(yuǎn),保存下來的完整團(tuán)扇幾乎不見,現(xiàn)在能看到的主要是以扇面的形式。歷代藏家都把這種宋代扇面裝成冊或頁,視若拱璧。據(jù)資料可知,《江上觀潮圖》在清代之后逐漸有了藏家的線索。“李在銑印”、“芝陔”兩印即為李芝陔收藏印。李芝陔(19世紀(jì)),名侯,字在銑,涿鹿人,曾為涿州知府,清咸同間京城著名鑒藏家。在收藏圈,與李恩慶、李佐賢并稱京城三李。可惜的是,其它三人均有書畫錄存世(李恩慶《愛吾廬書畫記》存世為容庚抄本),唯李芝陔沒有。故宮博物院藏趙孟頫《秀石疏林》卷(見圖2)即曾為李芝陔所藏。波士頓美術(shù)館藏宋代團(tuán)扇一組同為李在銑舊物(見圖3)。可見其收藏品質(zhì)之高。進(jìn)入晚清民國楊蔭北成為了新的收藏者。“壺公心賞”、“壺中墨緣”即為楊氏鑒藏印。楊壽樞(1863——1944),字蔭北,號壺公,江蘇省金匱縣人。官至光祿寺少卿。1911年,以軍機欽班三品章京授慶親王內(nèi)閣制誥局局長,辛亥革命后,任參政院參政。楊蔭北以其雄厚的資本實力,精進(jìn)的鑒定水平名震北方收藏界,黃賓虹、關(guān)伯珩、葉恭綽、惲毓鼎無不是其座上賓客。上海博物館藏王蒙《丹山瀛海圖》、故宮博物院藏吳歷《興福庵感舊圖卷》、惲壽平《一竹齋圖卷》皆是楊氏舊物。

圖2

圖3

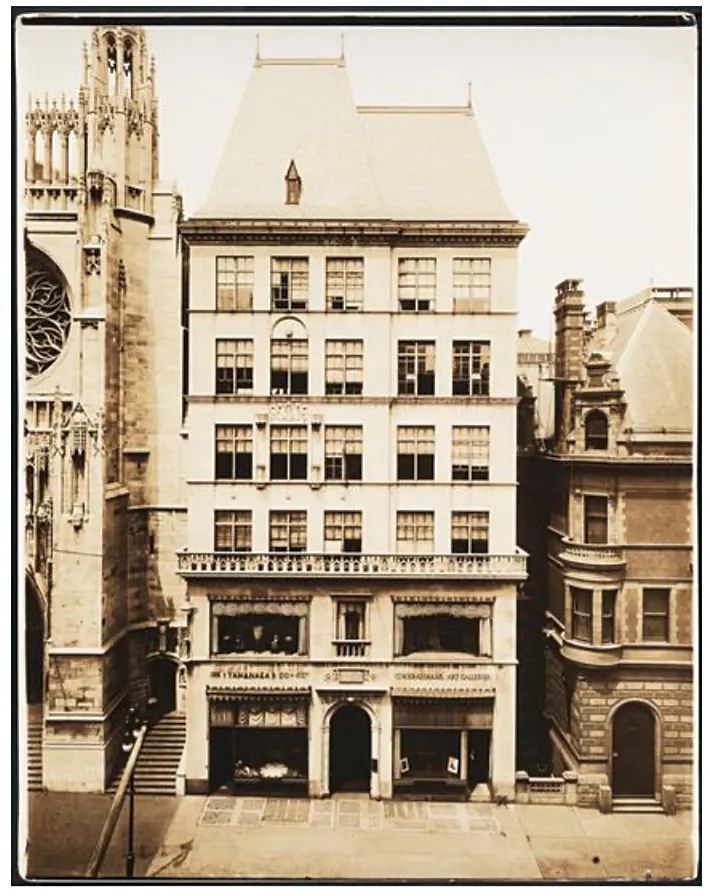

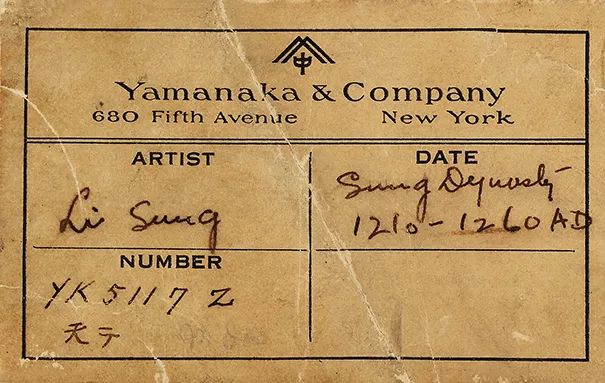

之后的收藏者便是大名鼎鼎的山中定次郎。折冊后有山中商會標(biāo)簽一枚,編號:YK5177Z。山中定次郎于1900年來到中國,1917年在東城麻線胡同三號設(shè)辦事處,成為日本在華最大的古玩商之一。1912年時,他結(jié)交了恭親王溥偉,與山不六三郎、岡田友次一起到恭王府的庫房觀賞府中珍寶。山中定次郎買下了恭王府絕大部分藏品,一舉奠定了山中商會中國文物收藏于世界首屈一指的地位。

科技手段的運用

紙絹年代的鑒定也是古代字畫斷代的重要依據(jù)。近代鑒藏界泰斗張蔥玉先生在《怎樣鑒定書畫》一書中亦有專文講述紙絹鑒定的重要作用。隨著時代的變化科技的發(fā)展,近年運用科技手段延展于書畫鑒定的應(yīng)用也越來越常見。

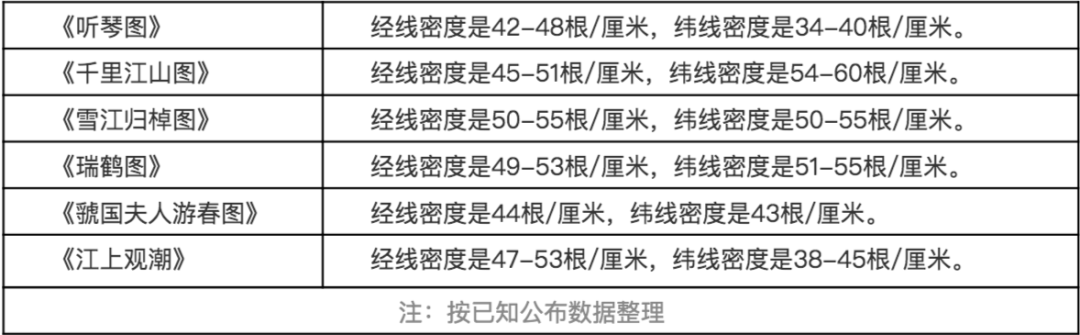

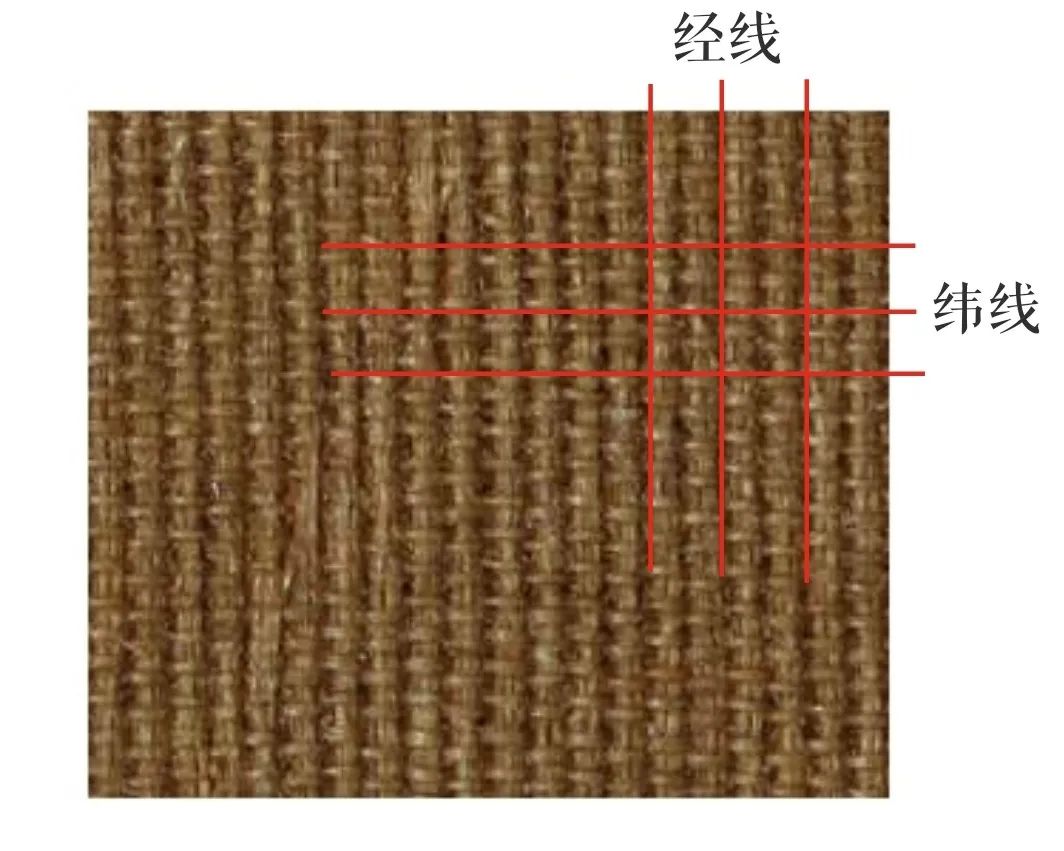

五代、北宋初年織絹在沿襲了前人單絲的技術(shù)后更多的應(yīng)用了雙絲織法,這種雙絲絹的經(jīng)線每兩根(即雙絲)為一組,每兩組之間約有一根絲的空隙,緯線是單絲,緯經(jīng)交織時,經(jīng)線的兩根絲同時沉在下面或浮在上面的絹,稱之為雙絲絹。據(jù)現(xiàn)有公開資料顯示,遼寧博物院藏宋徽宗《瑞鶴圖》、《虢國夫人游春圖》,故宮博物院藏宋徽宗《雪江歸棹圖》、王希孟《千里江山圖》、宋徽宗《聽琴圖》等重多宋代宮廷繪畫均為雙絲織絹。經(jīng)織物密度分析儀、三維視頻顯微鏡、便攜式顯微鏡等三種儀器拍攝檢測,《江上觀潮圖》所用絹的組織結(jié)構(gòu)與織法與宋代用絹相同,經(jīng)緯織造整均勻、細(xì)密,為雙絲絹。檢測結(jié)果具體為:經(jīng)線密度為47—53根/厘米,緯線密度38—45根/厘米。經(jīng)對比可知《江上觀潮圖》質(zhì)地應(yīng)為宋代宮廷織絹。

絲絹經(jīng)緯密度對比表

《大英博物館世界簡史》前言中有這樣一段話“博物館的功能是通過文物來講述歷史,就是以物述史。關(guān)于歷史,我們有很多文字資料可以參照,去了解,博物館卻有一個特殊性,它是靠文物的,不是靠說的,因為文字的歷史永遠(yuǎn)有傾向性,但是物品它是客觀存在的。”

lot769?絹素經(jīng)緯線局部

通過《江上觀潮圖》去感知宋代藝術(shù)家的筆墨語言,宋代宮廷的織絹特點,去認(rèn)知千百年來的觀潮文化、觀潮形式。用以此畫作敘述歷史的方式暢游1000年前的宋代文明史。再回到《觀潮圖》的畫面,不正是唐代詩人宋之問詞中所描述的“樓觀滄海日,門對浙江潮”。

[1]李玲. 古代絲綢的老化及其保護(hù)[J]. 江漢考古, 2002(02):81-84.

[2]陳元生,解玉林. 影響文物保存的環(huán)境因素[J]. 文物保護(hù)與考古科學(xué)(2期):37-43.

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號