徐悲鴻的書法以行書為主,兼擅隸書等多種書體,是冶碑帖于一爐的書法大家。但他的書名被畫名所掩,人們在欣賞他的繪畫時,往往忽略了他的書法。并且,少為人知的是,徐悲鴻在書法理論方面也有很多真知灼見,這體現在他題寫于自己收藏的一些歷代書法作品的跋文中。

徐悲鴻紀念館保存有其收藏的明清書法名家的作品70余件,其中包括文徵明、王鐸、傅山、倪元璐、包世臣、楊守敬等書法大家的作品。徐悲鴻觀賞之余,在一些作品的空白處寫下了跋文。這些跋文,對于研究徐悲鴻書法藝術的理念與實踐,具有很高的價值。

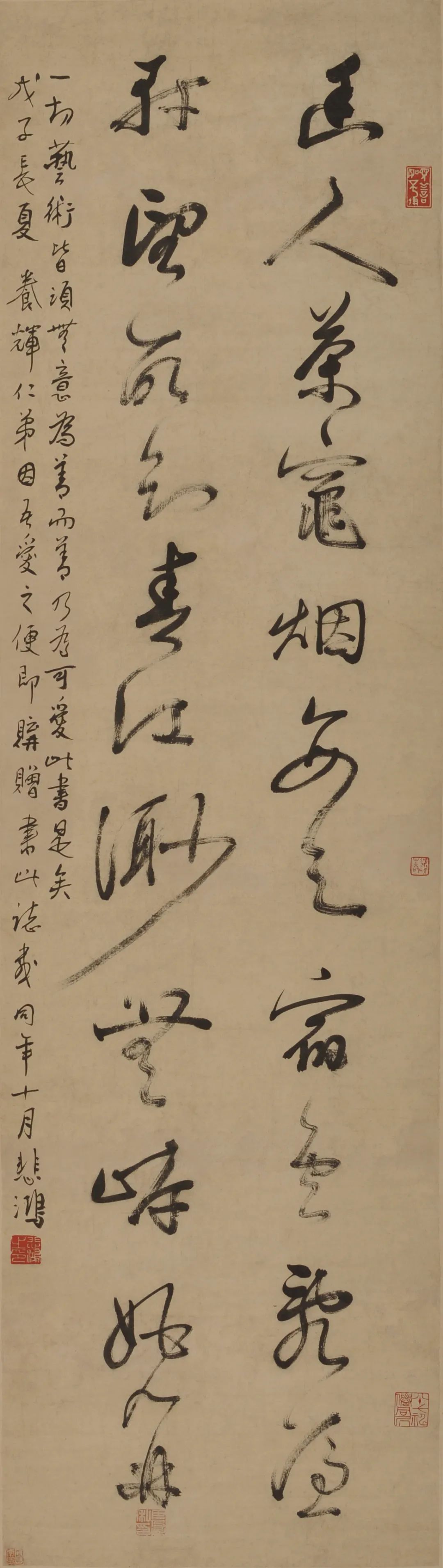

【清】姚鼐?行草書?左側為徐悲鴻題跋

徐悲鴻對于前人的書法有自己的品評標準,他看重的是一幅書法作品的精神氣質,而不注重作者的名頭。比如1948年他在一幅清代姚鼐行草書上題寫道,“一切藝術皆須無意為善而善乃為可愛,此書是矣”,并加蓋了“悲鴻生命”“見善如不及”“八十七神仙同居”等多枚印章,顯示了他對這幅作品的由衷喜愛,雖然這不是一幅書法名家的作品。

徐悲鴻從兒時起學習傳統法帖,青年以后受清代中后期碑學開始興盛的影響,又致力于碑學的探索,故而他對于碑與帖都有深入的研究。

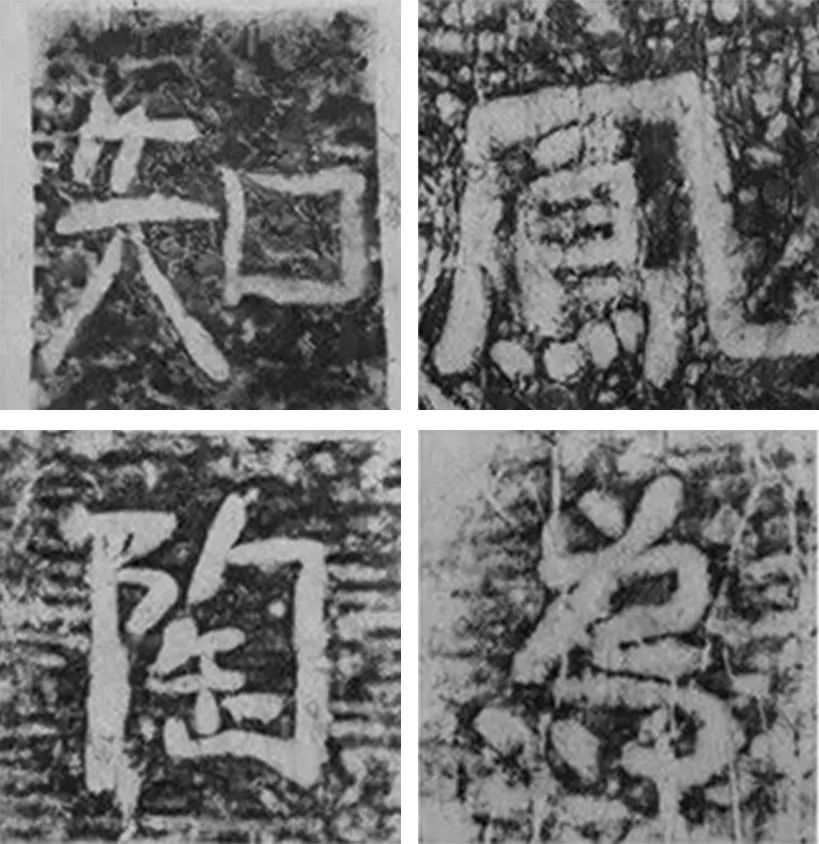

積玉橋刻字(局部)

徐悲鴻的學生、清華美術學院教授葉喆民回憶,徐悲鴻十分喜愛六朝“全椒積玉橋刻字”,他曾在自己收藏的這一刻石的拓本上題寫跋文:“天下有簡單之事,而為愚人制成復雜,愈久愈失去益遠者,中國書法其一端也。中國書法造端象形,與畫同源,故有美觀。演進而簡,其性不失。厥后變成抽象之體,遂有如音樂之美。點畫使轉,幾同金石鏗鏘。人同此心,會心千古。抒情悉達,不減晤談。故賢者樂此不疲,責學成課,自童而老不倦。嗜者耽玩,至廢寢食。自漢末迄今幾兩千年,耗人精神不可勝數。昔為中國獨有,東傳日本,亦多成癖,變本加厲,其道大昌。倘其中無物,何能迷惑千百年‘上智下愚’,如此其久且遠哉?顧初民刊甲骨,已多勁氣,北魏拙工勒石,彌見天真。至美之寄,往往不必詳加考慮,多方策劃,妙造自然,忘其形跡。反之,自小涂鴉,至于白首,吾見甚眾,而悉無所成也。古稱‘業精于勤’,焉有結果相反,若此刺謬哉?無他,一言以蔽之,未明其道故也。其道維何?曰,書之美在德,在情,惟形用以達德。形者,疏密,粗細,長短,而以使轉宣其情。如語言之有名詞、動詞而外,有副詞、接詞,于是語意乃備。古人并無‘筆’,更無今日之所謂‘法’。”

這段論述,體現了徐悲鴻對書法的精辟見解,從書法藝術的起源、審美、流變、影響乃至研習之道,寥寥數語,言簡意賅,勝過無數長篇大論。其中,徐悲鴻認為書法之美,首先在于書寫者品德修養和內心情感之美,一件書法作品是書寫者道德修養和真情實感的自然流露,這就是書法的“德”和“情”。而“書法”的筆畫、字形、結體等的謀劃,“提按”“使轉”的運用,應該是為“德”和“情”的表達而服務的,并且真正好的書法作品應該是令人“忘其形跡”的。書法創作若僅是一味追求“筆法、墨法”等形式,則完全是舍本逐末,不能創作出好的作品。

徐悲鴻的書法曾受康有為的影響,習魏碑,后習漢隸及大小篆,乃至甲骨文等多種書體,最后形成了他書法的個人風格。但在徐悲鴻的收藏中,康有為的字并不多,僅有兩三幅,而明末清初王鐸的作品卻有九件,有草書也有行書。可以想見,徐悲鴻對王鐸的書法是十分喜愛的,這從他“跋包世臣《抒懷詩卷》”中也可以看出。

他在這篇跋文中寫道:“古人作書,俱極意經營,不稍茍且,方其爐火純青,自然游行自在,但傳世之物,必盡心力為之,不恃工力,如閣帖所傳,簡札而已,精工如此。后人肆志放蕩,負其才氣,以為嘻笑怒罵皆成文章,于是書法趨向浮薄淺近,不復足觀,實宋人啟之,而以米元章為甚。三百年來,八大為能簡練,而王鐸克當雄肆,洵足遠繼山陰,雁行歐李,然亦未能如完白先生之博大精深也。包慎伯志有余而力不濟,聞道于完白,好矜才使氣,自護其短,其傳完白疏密布白之法,實書道之蘊秘,若《藝舟雙楫》所載之執筆法,則教人陷入五里霧中,且言之津津,是墜入魔道不自知也。此卷在慎翁可謂精要,其矯健縱橫,獨創一格,有足多者。”

徐悲鴻認為,古代書法家在書寫時是非常講究的,要兼顧到字體的法度和通篇的氣韻,并且只有練習到一定程度,才可以真正做到揮寫自如、“游行自在”。而宋代以來,很多人卻不這樣,以為不遵法度,隨意發揮,就可以寫出好作品,這其實是一種“浮薄淺近”的書風,是沒有多少藝術性可言的。

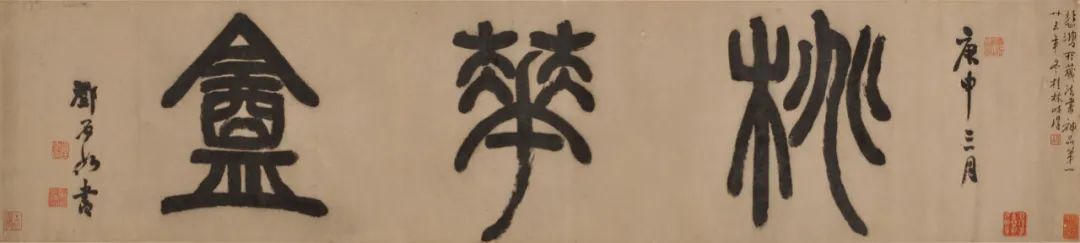

【清】鄧石如?桃花庵?右側為徐悲鴻題跋

這篇跋文中,徐悲鴻對碑學大家鄧石如書法的贊譽也是非常之高,而對于同是碑學大家的包世臣的書作,則進行了具體的分析,一方面肯定他繼承和發揚了鄧石如高明的布局方法,同時指出了他所津津樂道的執筆法的偏頗和他在書寫中所表現出的不足。正是基于這樣的研判,徐悲鴻在他收藏的鄧石如“桃花庵”三字橫幅上欣然題寫“悲鴻所藏法書神品第一,廿五年冬桂林收得”,并加蓋了“悲鴻生命”“八十七神仙同居”“悲鴻歡喜贊嘆欣賞之章”三枚自己最重要的收藏印章。

葉喆民回憶說,徐悲鴻平時在故居客廳內懸掛了一幅摩崖隸書《漢楊淮表紀》的整張拓片,時時欣賞。先生在病重期間,床頭桌上仍放著一本《散氏盤銘》放大影印本,這幅拓本是他平時最喜臨摹的。而且徐先生在中年流居海外的情況下,仍然研習魏碑沒有間斷。所以,徐悲鴻對于高古時期的鐘鼎文字和漢魏六朝字體的酷好已達到“坐臥與共、患難不失”的程度。但徐悲鴻在鑒賞商代甲骨、西周金文與漢魏碑志、摩崖字體的同時,也重視臨摹唐宋墨跡、閣帖及名人草書。他曾對葉喆民說過“倪元璐字格調最高”“王鐸草書是懷素后第一人”,在居所內掛滿王鐸墨跡十余幅以供觀賞。

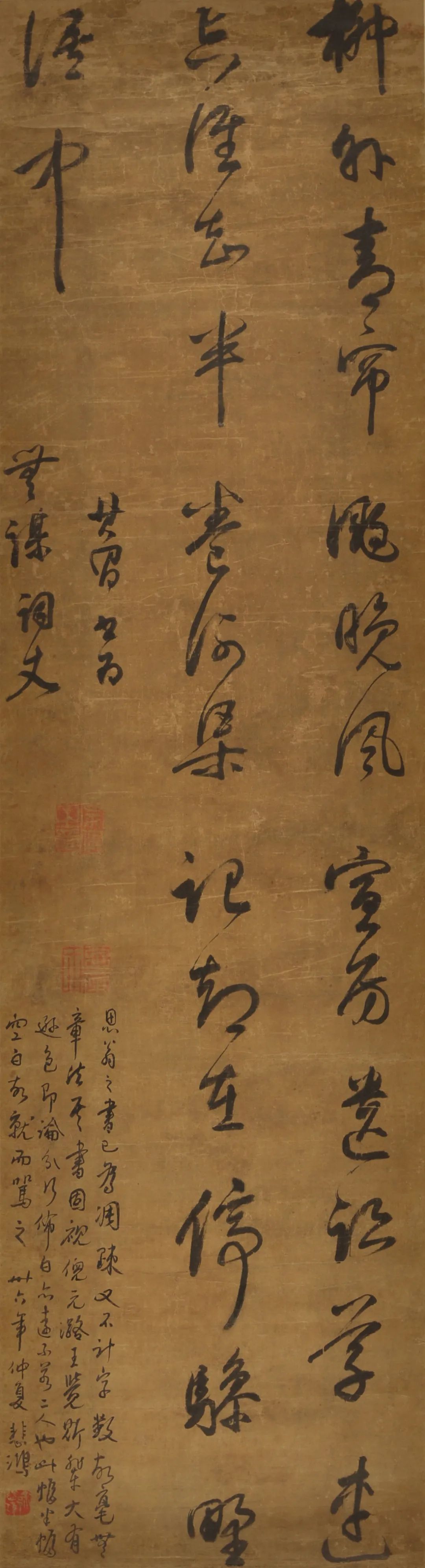

【明】董其昌?書法?左下為徐悲鴻題跋

徐悲鴻曾多次著文,批判董其昌繪畫理論對明代以后的中國繪畫產生的不良影響,徐悲鴻在其收藏的一件董其昌的書法作品上題寫跋文,更是直抒胸臆,表達了他對董其昌書法的不滿。他寫道:“思翁之書已為凋疏,又不計字數,故毫無章法。所書固視倪元璐、王覺斯輩大有遜色,即論分行布白亦遠不如二人也……”在自己收藏的作品上表達對作者的批判,這在收藏家當中應該是極為罕見的。而這種藝術批判精神,卻正是徐悲鴻平生進行藝術創作和藝術品鑒時所秉持的一貫態度。同樣的,徐悲鴻在《全椒積玉橋刻字》跋文里,也曾批評過何紹基:“今號稱善書之何子貞,學《張黑女碑》,才學數字,至于汗流浹背。其乖如此,誤人如此,安得不去道日遠乎?”這也就是他之前在跋文中所說的見解,即書法貴在天真,不要去講求一些表面功夫,而偏離了書法創作的正道。同時闡釋了書法藝術“貴在天真”與“極意經營”之間的辯證關系。

徐悲鴻在這些書法藏品上的題跋基于他廣博的藝術視野和藝術探索,研讀這些題跋,再欣賞他的書法藝術,令人回味再三。■

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號