SUNGARI INTERNATIONAL 25TH QUARTERLY AUCTION

預展 3月23日-3月24日

拍賣 3月25日-3月26日

中國書畫專場

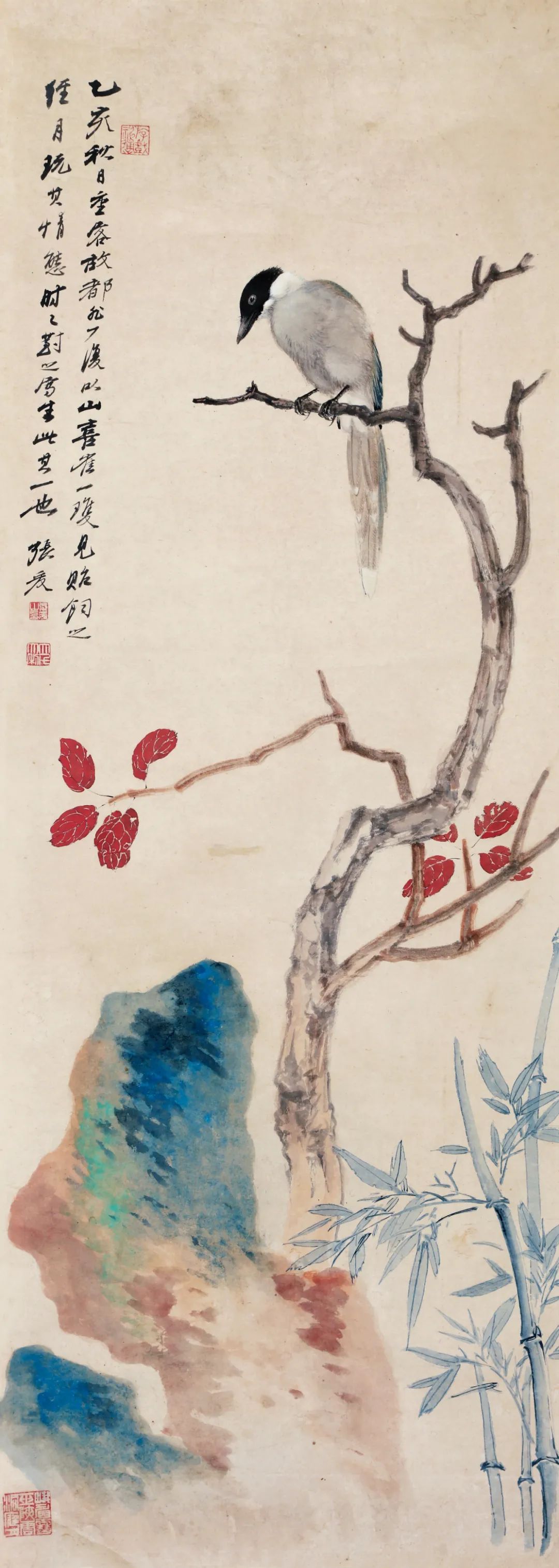

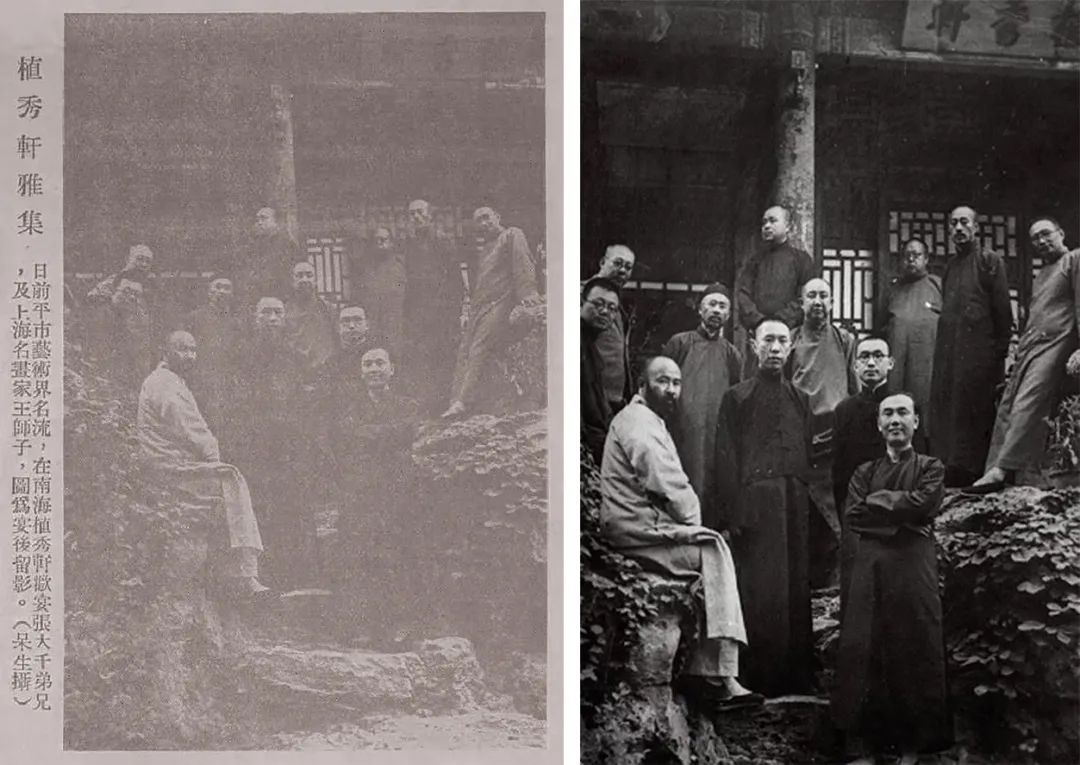

乙亥(1935年)張大千37歲,這一年張大千應徐悲鴻之請,擔任中央大學藝術科教授。是年還在北平舉辦了“張大千、方介堪、于非闇書畫篆刻聯展”、“濟貧合作畫展”等畫展活動,出版了《張大千畫集》,這時的張大千正處于開啟人生新境遇的時期。張大千與于非闇兩人交游由來已久,除卻共同舉辦畫展,二人還一同擔任過古物陳列所國畫研究館的導師。在研習古代書畫上,二個人都有著相同的學習經歷,這使得他們的藝術交流更為密切、深入。在《北晨畫刊》與徐燕孫爭訟的期間,由于非闇正式提出“南張北溥”之名,極大地推動了張大千在畫壇上的聲望,迅速地在北平乃至全國畫壇上噪起才名。

在《張大千先生詩文集(卷六)》中《四十年回顧展自序》一文曾記敘道:“荷芰梅蘭,吾仰鄭曼青、王個簃。寫景入微,不為境囿,吾仰錢瘦鐵。花鳥蟲魚,吾仰于非闇、謝稚柳。”足可見張大千對于非闇花鳥作品的高度評價。因為抗戰時期,迫于生活與戰亂的多重壓力,于非闇曾短暫出任過偽職,自視為“偽民”,為了自己學生的前途著想,于非闇曾讓自己的學生拜入大風堂門下,這些點滴都見證著兩位藝術大師的真摯友誼。兩人雖年齡、背景相差甚異,但性情相投、在對藝術的探討與交流中也頗為契合,后又多次合作書畫作品,為上世紀的藝林流傳下不少佳話。

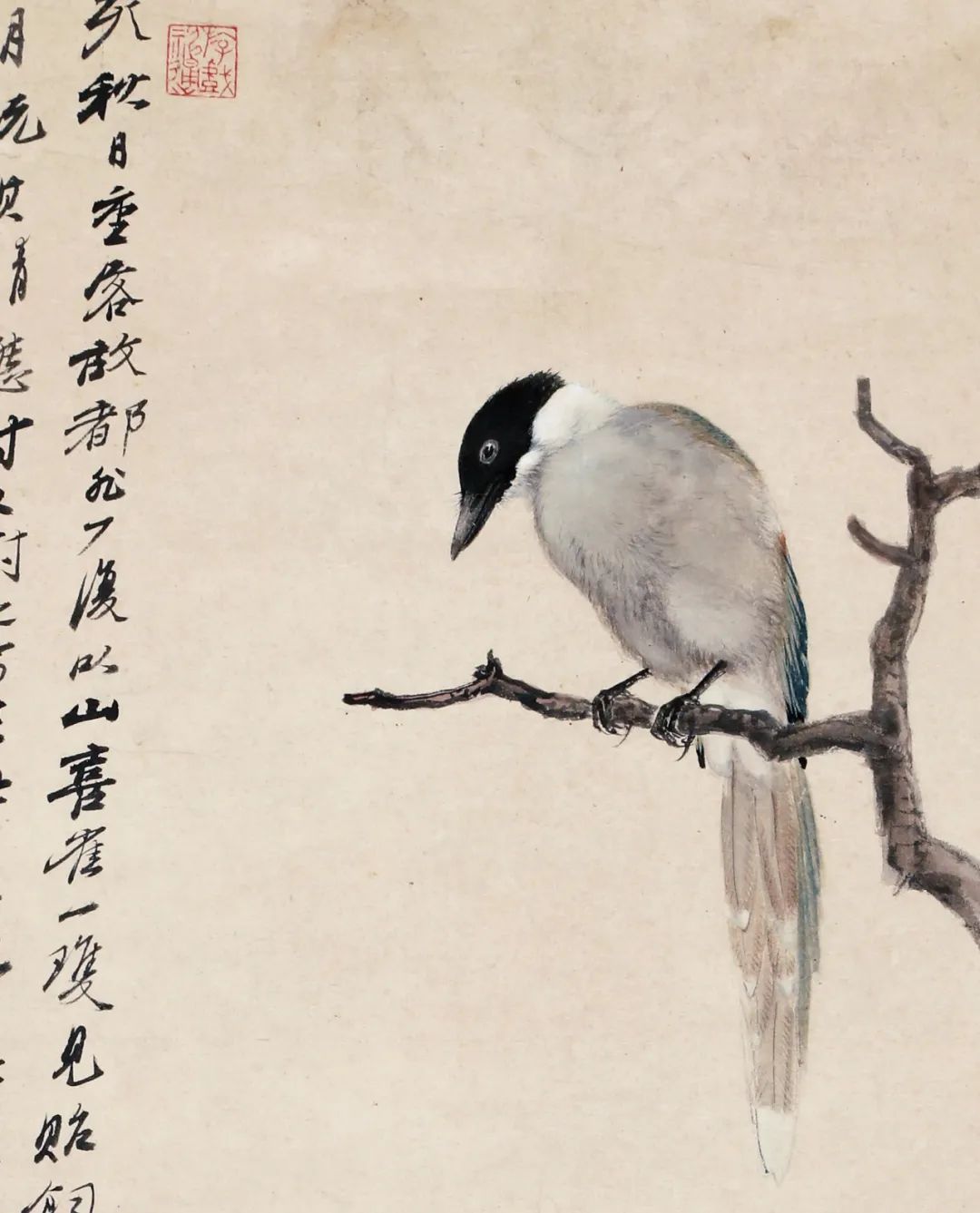

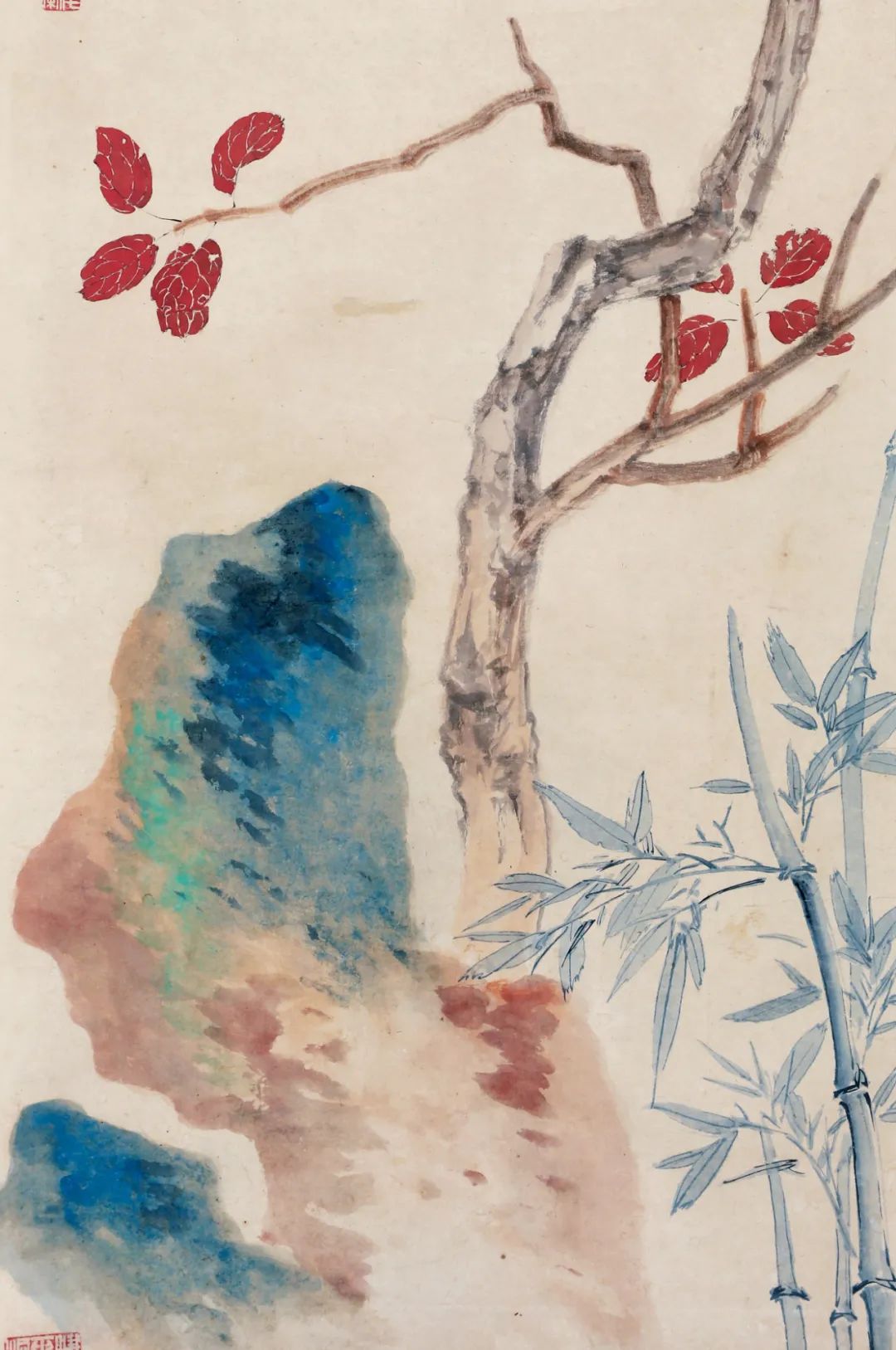

1935年張大千與徐悲鴻等人由黃山歸來,于非闇重逢老友,喜不自勝,贈予他一對山喜鵲,飼養月余后,張大千開始對著山喜鵲進行寫生,“玩其情態”:山喜鵲微俯注視,似乎在找尋什么,可能是尚為成熟的秋果,也可能是不易察覺的昆蟲,然后配以紅葉修竹,綴以山石,并在題跋中詳敘了往來經過。畫面的主體山喜鵲的描繪非常工細,其他紅葉翠竹則兼工帶寫,是較為典型的明人畫風,嚴謹的造型之上,又能見筆墨意趣,背景雖留白卻也讓人感受到盎然的秋意。石頭重彩罩染,敷色明艷,而竹子又采用沒骨,筆下枝干交錯,節疤嶙峋,蕭肅中更襯出紅葉苔石的嬌艷,強烈的對比讓畫面饒有趣味。“五百年來一大千”,張大千在年輕之時即已被冠以全能,他擅長人物,擅長山水,同時花鳥畫在于他的藝術領域中也一直占據著半壁江山。從明清再上溯至宋代院體,扎實的造型能力是他得以成就的基石。而于非闇本人擅寫花卉,工蟲鳥,從形態的把握和顏色的運用,都能讓時人遙想見到宋代院體的廣大精微,張大千這一幅畫作兼工帶寫,濃妝淡抹,從題材的選取,再到畫作所運用的技法形式,都能給我們顯示出兩位藝術大師交往經歷的一個側影。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號