由于紙、帛容易損壞,書家們在經歷了長時間的學帖過程后面目雷同,且均為行草書以致于學書風氣萎靡不振。與此同時,清朝金石學、文字學大力發展,大量碑刻也逐漸出現。

在這段時間里,阮元著《南北書派論》和《北碑南帖論》,根據書法史的發展和書法風格的演變提出了學碑主張。此后,經過了鄧石如、伊秉綬等人的書法實踐,包世臣《藝舟雙楫》的推廣與提倡,清朝碑學運動穩步發展。康有為的出現,為清朝碑學運動畫上了更為濃墨重彩的一筆。《廣藝舟雙楫》不遺余力地提倡碑學,反對帖學,還進一步在南北朝石刻中特別強調了魏碑。至此,清朝碑學運動得到了空前的發展。

在清朝碑學運動中的地位

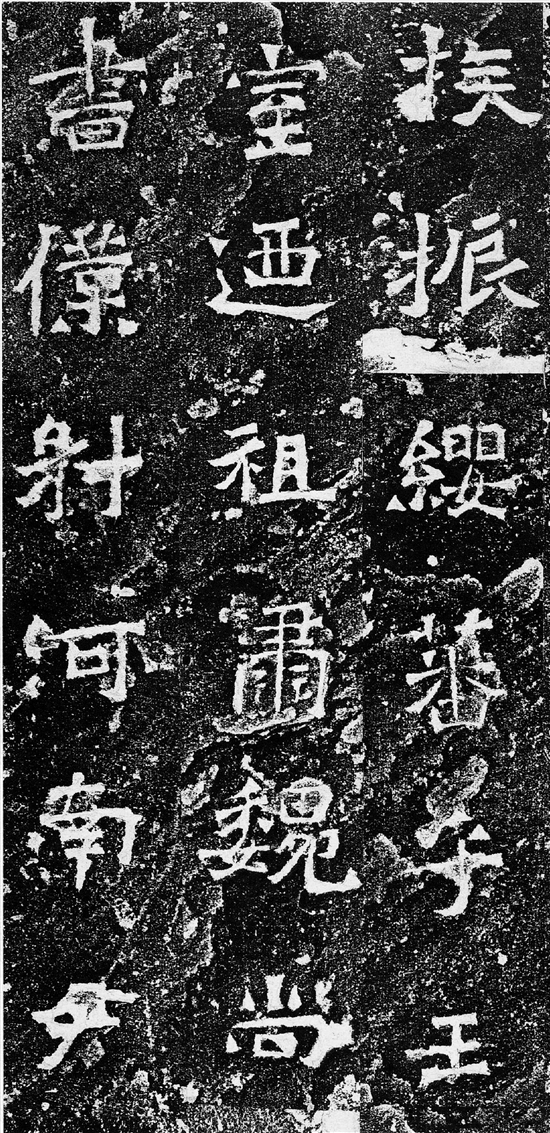

最早訪得《爨龍顏碑》的阮元稱:“此碑文體書法皆漢晉正傳,求之北地亦不可多得,乃云南第一古石”。雖然這種說法在如今看到的《爨寶子碑》、《夢璇殘碑》后有些不恰當,但仍然可以說在滇南楷書的石刻中,它是按照漢代的形制制成的最早的碑刻之一。阮元作為清朝碑學運動的發起者,其訪得的《爨龍顏碑》對碑學運動有著積極的作用。

康有為《論書絕句》:“鐵石縱橫體勢奇,相斯筆法孰傳之。漢經以后音塵絕,惟有〈龍顏〉第一碑。”注云:“渾厚生動,兼茂密雄強之盛,為正書第一”。康有為《廣藝舟雙楫》“二爨出于滇蠻……然其高美,已冠古今”。在康有為的眼中,《爨龍顏碑》的形制、審美與書法風格極其符合他的碑學運動理論,所以他的贊揚實際上也表明了《爨龍顏碑》對清朝碑學運動的推動。

吳昌碩跋:“龍顏風格太蒼芒,劍器渾如舞大娘。三宿幾時尋得到,云南一角魯靈光。舊拓爨龍顏海內收藏家不恒有,甲子冬日,一亭先生出示,不愿老眼見此奇,特題句歸之,時同客滬瀆”。吳昌碩作為清末碑學大家,早年也從魏碑入手,其形態與《崔敬邕墓志》相近,而他對于《爨龍顏碑》風格的喜好達到如此程度,無疑是《爨龍顏碑》與清朝碑學運動相互影響的結果。

清朝書家清楚地意識到,如果不在“二王”書法的系統中另辟蹊徑,那么書法只能在原有的技法、風格上停留不前。在打破了王羲之一統天下的局面之后,人們發現了另外一種審美與風格的取向。《爨龍顏碑》從阮元的訪得,到吳昌碩的題跋推崇,這浩浩蕩蕩的一段時間里,正是清朝碑學運動如火如荼的時候。筆者認為,在清朝碑學運動中,《爨龍顏碑》的書法風格不斷得到世人的理解與推崇,這對其書法風格的發揚有著重要的作用。但是書家學者們并沒有對其進行過多的取法,《爨龍顏碑》作為范本本身,影響略顯平淡。

對現當代書法創作的啟示

“從創作立場來看,嚴格意義上的書法創作必須是這樣三個環節的統一,即‘創作構思’、‘創作行為’、‘創作效果’三位一體所構成的創作基本規范”。筆者認同這一觀點,并認為《爨龍顏碑》在書法創作中給我們的啟示有兩點:風格特征與空間造型。“創作構思”作為書法創作的起點,其中就包括風格特征的確定。而空間造型作為形式與技法的具體展現,也是“創作行為”的實施階段。我們暫且不管“創作效果”是否達到創作者心中所想,這種理念都表明了《爨龍顏碑》在書法創作中所能提出的思路是極其豐富的。

(一)風格特征。一件作品若想成功,其風格特征必須確立。在同一件書法作品中,在同樣的創作模式下,每個人的書寫習慣與審美趣味會有不同。《爨龍顏碑》在書法史上具有承前啟后的作用,一方面它可上追隸書古韻,凸顯“金石氣”;另一方面也可融入帖學,取行草之意,含“書卷氣”。“金石氣”,是清朝碑學運動后,書家學者通過作品的特征后加上去的概念,并不是當時書寫者就已經確立的風格取向。比如清人發現了一塊碑刻、一塊摩崖,根據其對于筆法、結構的分析與理解,從而表達了對這些碑刻、摩崖自然古樸的贊美。然而不同時期的“書卷氣”有著不同的含義,以《爨龍顏碑》被發現時的清朝為例,它是與清朝碑學運動所延伸的“金石氣”相對而言的,含有平和的、寧靜的、柔和的韻味。筆者以為,兩者之間沒有高下之分,也都是不可或缺的。在碑帖交融的大背景下,創作者的重中之重,是如何在《爨龍顏碑》的基礎上,根據自身的創作構思把握好風格的取向。

自清以來,有的書家只求碑學書要,有的書家堅守帖學圣地,還有的書家對碑、帖的關系加以融合。以《爨龍顏碑》為例,康有為和陸維釗都臨摹過此碑,但是其風格的表現形式卻大相徑庭。康有為更傾向于表達碑學本身的特征,雖然有的筆畫略有隨意,但其整體態勢無不透露出蒼古的“金石氣”。而在陸維釗筆下,則加入了行書意味,顯得生機勃勃,“書卷氣”十足。雖然是同一件作品,兩者的理解不同導致了各自的風格自然不同。然而我們再去看兩件作品的風格表現,都展示出了作者心中的“神品”,這種“神品”是獨一無二的。林散之認為“字寫得似古人,不難;不似古人,大難。說句內行話不難,寫出個性,格調難”。可見在書法創作時,創作者心中要有一個非常明確的風格取向,這樣才能完成一件有思想的作品。

(二)空間造型。在古人書論里,我們會發現很多關于書法空間造型的著作,隋代智果的《心成頌》,唐代歐陽詢的《結字三十六法》,清代蔣和的《書法正宗》等,毫無疑問地說明了它的重要性。除了在之前的結構中闡述的靜態結構與動態結構的處理方法,《爨龍顏碑》的意趣性也是空間造型的另一個方面。梁巘《評書帖》有“晉尚韻,唐尚法,宋尚意,元、明尚態”的說法,但是“意”并不是宋人獨有。《爨龍顏碑》的這種顯露的意趣性,提示創作者不要按照“尚法”的理念去拼湊、擺布書法的空間造型,這樣很容易形成呆板之勢。而是要在創作的潛意識里加入與豐富意趣性的表達,這種空間造型上的意趣性,會使作品產生意趣盎然的效果,從而使創作水平達到另一種高度。

此外,有人認為《爨龍顏碑》刻工水平不高,其中常有錯字無法識別,來否認其價值。筆者認為,這正是作者為了結構所作出的讓步。文字作為一種記錄工具,其正確性是十分重要的。然而當書法的藝術性高于文字性的時候,古人往往為了保證結構的美感,犧牲文字的正確性,更甚至排斥文字。“繁則減除,疏當補續”,“太繁者減除之,大疏者補續之”、“但欲體勢茂美,不論古字當如何書也”等看法,無疑論證了這種說法。當然,這個實際上并不是鼓勵創作者一律以此作為借口,將錯就錯,振振有詞地去寫錯別字,而是希望創作者能認識到這種創作手法以及實用性要服從于藝術性的創作理念。

總之,我們在處理空間造型的時候,既要考慮動態與靜態的處理,又要加入意趣性的考量。至于要在一張作品里各表現多少程度,就要看創作者對“度”的把握了。

對于創作者而言,《爨龍顏碑》是很好的研究與取法的范本。創作者對于風格的汲取與運用,對于空間的理解與轉化,或者是其他方面的觀念,都會逐步形成自己所獨有的書法面貌。我們可以期待,《爨龍顏碑》在書法創作中的運用會有更進一步的發展。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號