素描,用單色來描繪物體形象的畫法,中國畫自古有之。在中國畫學術討論中,素描通常特指“西學東漸”運動中以西方繪畫為主的“素描”體系,以及泛指新中國成立以后以“徐蔣”體系為主脈所建立的全國高等藝術院校“素描”教學體系。

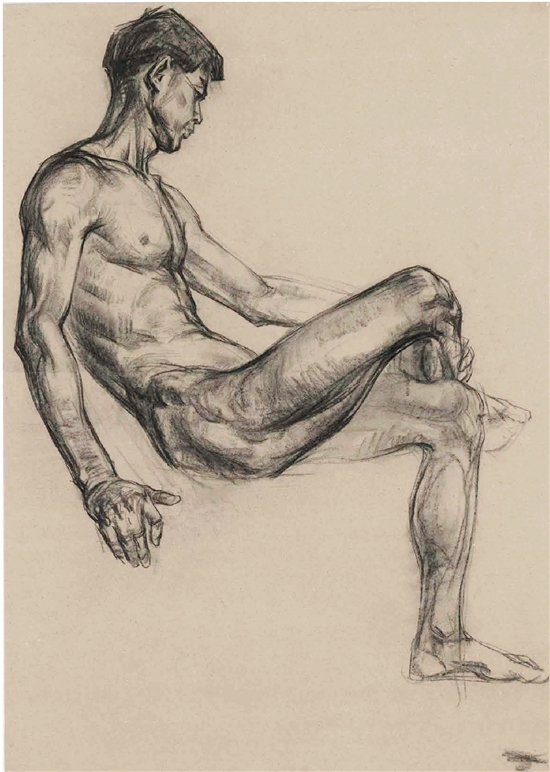

潘公凱 素描男人體 1979年

毫無疑問,西方素描的引入,是19世紀中國畫革新的巨大推力,對于中國畫創作的發展具有不可替代的積極作用和劃時代的文化價值和歷史意義。在“五四”運動文化大變革的背景下,一批有識之士敏銳地抓住了中國畫變更發育的歷史機遇窗口期,果決地將西方素描引入中國畫教學與創作,以素描之“技”進中國畫之“道”,開啟了中國畫革新的新紀元。素描之“技”,自古有之而中西有別。二者最大的不同,在于對畫面的空間營構和物體的塑造——前者是“二元次”(即二維)的平面造型觀,而后者是“三元次”(即三維空間)的立體造型觀;前者運用“目識心記”之“多點透視”,而后者采用“定點靜觀”的“焦點透視”。中國畫“白描”追求“以線造型”,強調“物我相融”之精神性、意象性、書寫性表達,可歸結為“意象”法度;而西畫追求體面塑造,注重忠實對象之客觀性、再現性、真實性描繪,可歸結為“具象”表現。二者取法不同,追求有別,各有千秋。

引入素描的目的,是要對傳統人物畫對物象描寫過分簡括和筆墨極度程式化以及題材單一的弊端進行革命,以期豐富內涵,拓展外延。“徐蔣”體系的建構,特別是蔣兆和先生“中西融合,研學自益”的革新方式,對于中國畫人物畫的發展起到了歷史性的巨大推動作用。一方面,西方素描體系注重對人物形體的科學研究和深入描繪,對傳統人物畫的“意象表達”有余而“形象逼真”不足作了有效補充;另一方面,西方素描體系注重對三維空間的塑造和對現實物象的真實還原,這種立體感和空間感在畫面的營構以及輔以光影的生動描繪,有效地增強了審美的視覺沖擊,極大地拓展了傳統中國人物畫的畫面空間維度和對形象的刻畫深度與厚度,使中國人物畫獲得了前所未有的新生。尤其在人物形象“微表情”刻畫方面,素描方法對客觀細節“忠實于自然”的寫實功能和“科學原理”引導下的審美視覺呈現,遠比傳統人物畫以“尚意”為主導的意象造型和以“暢神”為精神追尋的筆墨書寫性表達顯得更為完善而厚重。

“技可進乎道,藝可通乎神”。重要的是,素描之“技”,對于傳統中國畫之“技”而言,并非取代,而是補充和豐富,是擴充和增強。素描的引入,極大地充實和豐富了中國畫視覺符號表征,進而遞進、擢升中國畫之“道”。而中國畫之“道”,則是涵蓋了包括筆墨技巧、藝術精神、思想品格、人文情懷、美學特質、審美風范在內的總和。

顧生岳 姑娘在想什么 1978年

就中國人物畫創作而言,西方素描體系的引入不僅從方法論上,即“形式語言”本體意義上有效地推進了觀念和行為的變遷;同時,在認識論上,即“思想內容”表現題材上也具有革命性的意義。一方面,從形式語言上智慧地解決了體面塑造的缺失以及形象刻畫的過分疏簡之矛盾,并有效地貫通了中國畫線與面、平面與立體、結構與空間、形體塑造與筆墨表現關系的融合;另一方面,從思想內容上拓展了表現題材的寬度。以寫實方法為主導的現實主義藝術精神,為中國畫創作帶來了比造型層面本身更為深刻而徹底的思想革命。藝術家將目光投向現實生活和普通民眾,關注民族的興衰與歷史的變遷,謳歌可歌可泣的人民奮斗,一大批人物畫優秀創作在各個時期應運而生,繪就了一幅波瀾壯闊的中華民族近現代和當代歷史畫卷。如徐悲鴻《愚公移山》,蔣兆和《流民圖》,楊力舟、王迎春《太行鐵壁》,方增先《艷陽天》,楊之光《礦山新兵》,周思聰《人民與總理》,劉文西《祖孫三代》,白德松《魏晉系列》,吳山明《延安五老》,劉國輝《宗師》,馬振聲《愛國詩人陸游》,李伯安《走出巴顏喀拉》,何家英《秋冥》,袁武《抗聯組畫》,張江舟《熱血12.9-北平12.9學生運動》,陳孟昕《一方水土》,梁巖《申請入黨》,梁占巖《七色土》,王穎生《苦咖啡》,苗再新《雪狼突擊隊》,王贊《山民-山》,王冠軍《水木年華》,韓碩《熱血》,孫震生《回信》,李玉旺《使命》,等等。這些作品既保留了傳統中國畫“暢神”、“尚意”的中華美學特質,展示了“骨法用筆”、“形神兼備”之中華審美風范,又增添了“寫實”、“逼真”的當代視覺表征,拓寬了創作題材的維度,從而拉近了傳統中國畫與現代文明對話的時空距離,開啟了中國畫當代語境焠煉的全新時代,激活了中國畫創作的時代表達。

創新是中華文化最鮮明的精神秉賦,亦是中國畫之所以歷久彌新、繁榮興盛的不竭動力。中西文化碰撞形成的種種審美裂隙,催生了中國傳統繪畫形式語言譜系前所未有的歷史變革和新生。中國畫的發展,尤其是中國人物畫的發展,始終伴隨著中西交流互鑒的文化歷程而前行。中華文化自古就在互鑒中融合,在融合發展。爭議可以懸置,而探索仍將繼續。無論是蔣兆和“中西融合,研學自益”還是何家英“巧融中西為我用”,都反映出中國畫同仁其命惟新的使命擔當和“借鑒外來,為我所用”的理性共識。當然,如何在現行素描教學中建構符合中國畫自身發展規律的中國式教學體系,彰顯筆墨風骨和發揚“書寫性表達”,傳承中華美學特質,展示中華審美風范,依然是我們任重而道遠的文化使命。

伍必端 婆媳之間 1957年

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號