乾隆朝琺瑯彩瓷的裝飾紋樣特色不少,如細致精密的錦地紋,無論彩繪、錐刻與貼彩,在東風與西潮百卉的襯托下,益發彰顯錦上添花的意象。其中有一種“瓷繡花”,頗為不同。

所謂瓷繡花,它有別于使用琺瑯彩料揮灑裝飾紋樣的作法,而是剔出來的。

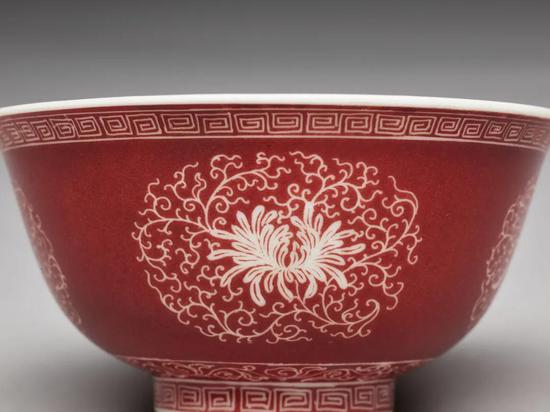

比如下面這兩件琺瑯彩碗。

它們是在紅色或藍色的單一釉彩上,逐一剔除不必要的彩料,使之呈現紅底或藍底的白描圖案。此種手法也許可以和精剔細劃的錐刻錦地紋看成是相同作工但紋樣略簡的風格表現。

令人感到驚訝的是,17世紀下半葉的伊斯蘭陶瓷也出現以類似技法完成的紋樣,無論兩者之間有無實質交流,剔除釉彩的技法,在民國初年的職人眼中有如織品繡花般的質地,所以他們把這類作品稱為“紅地繡花”或“藍地繡花”。

▌清 乾隆 琺瑯彩藍地剔花番蓮茶碗

臺北故宮博物院藏

▌清 乾隆 琺瑯彩洋紅地剔花團花碗

臺北故宮博物院藏

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號