《海峽-1》布面油畫 2021年

我們對于遠方總是有著無限的想象,那里似乎有我們在此刻缺失的一切。但真正到達時,在最初的新鮮感過后,是否遠方還依然葆有亙古不變的魅力?至少,在藝術家石煜的畫筆下,經過他遙遠的目光,那些雨夜中的海港燈火、恒河上的祭祀之火、長城上的狼煙烽火,一個個遠方成為了無數人前來傾聽的流動獨白。

《初春》布面油畫 2020年

本次展覽以“流動的獨白——遙遠的目光” 為題,展出作品來自石煜從2019年到2021年的創作,其中有一部分作品來自他在疫情爆發前去往印度完成的創作,在完成遠行后他搭乘最后一班飛機歸來。這是他從五年前就開始進行創作的主題,也是圍繞著行走展開的。沿著歐亞大陸的古老文明,他去往了地中海沿岸、恒河流域、以及希臘、以色列等等國度,之后又在國內沿著黃河、長城、長江去行走和描摹。

藝術家石煜接受采訪

藝術家、中央美術學院油畫系副主任石煜認為:“流動——不止是一種狀態,更寓意著在這被動蕩和焦慮沖擊的當下,彼此相連。其實這次正好有機會好好把中西方的文明做一個梳理和對比,并且對于生命,對于人類共同的命運產生深入的思考。”

觀眾觀看作品

策展人陳曦接受采訪

策展人、北京電影學院陳曦在采訪中談到:“石煜是一位藝術家也是一位游歷者。遠行帶來了距離,通過距離我們才可以去遠觀和思辨。但同時,科技的進步又消除了距離,無論相隔多遠,人們都因身處在科技制造的勻質時空中,做著近乎相同的事情,思考近乎相同的問題。我們周遭的世界,似乎已經不存在一個真正意義上的遠方。或許正因如此,遠行才顯得尤為重要。那些隱匿的精神性,必須借助游歷,這一切身行動的方式才能尋回。因此,在這里遠觀其實有雙關之意,除了遠行的觀看外,在疫情的當下不能身臨其境去創作時,藝術家更多的是回到了自身的對創作的反思。”

觀眾在作品前

北京電影學院美術學院副院長楊慶生接受采訪

在說到“距離”的話題時,北京電影學院美術學院副院長楊慶生在采訪中也提到:“我覺得距離是文化的距離,石煜離開了自己熟悉的環境,去遠方的國度游歷,用繪畫的語言關注并呈現多樣化的文化。那些文化似乎是離我們有距離的,但卻極富吸引力,因為那是一種文化的距離。石煜用繪畫的語言去探索多重文化的可能性以及邊界,也去找尋我們和世界的關系。在疫情下,每個人都能思考我們應該怎樣面對距離,面對自我,面對世界,面對周邊的環境。每個人都能更加深思熟慮一些,不像過去我們可能被迫直接走得很快,我覺得有時候慢一步,回頭看看自己看看大家也未嘗不是一件好事。”

展出作品

原中央美術學院人文學院書記靳連營接受采訪

原中央美術學院人文學院書記靳連營則認為“流動性”就是不斷的去擴展我們的視野。有道是“讀萬卷書,行萬里路”,這也是我們每個藝術家應該必備的基本素質,需要不斷擴展新的視野。擴展視野的目的是為了不斷發現美和創造美,把美表現出來。而美的本質是什么?美的本質實際上就是藝術家優質的人性。不斷的在這種流動種去發現自己,去發現世界和人性之美,同時也能發現自身的美。當感受和對象統一起來的時候,就會迸發出創作的激情,作品也就會有力量。

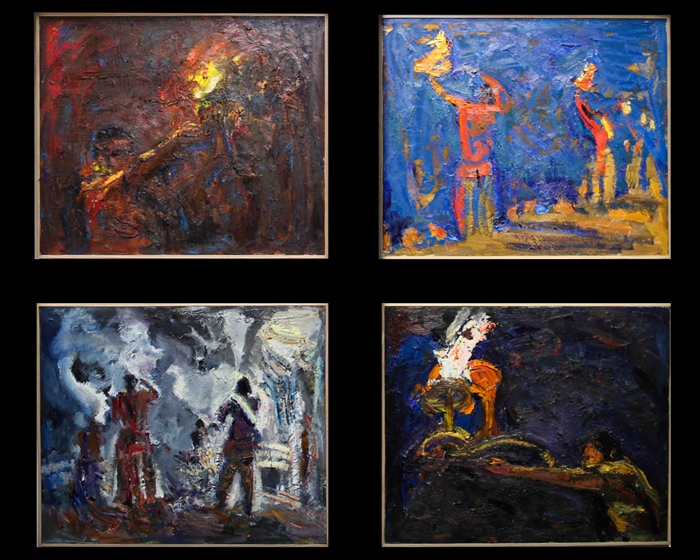

在石煜的作品中,力量也表現在明亮濃麗的顏色從深色的背景中跳躍出來,顫動著糾纏在一起。它們是火,舞動在藝人的手邊,架在人群中照亮狂歡的喜悅,搭在恒河上燃燒成為信仰。它們也是無數的大地,無數的天空,無數的建筑與人群,剛剛好在畫面的一隅,占據了觀者的心。

《火舞-1》布面油畫 2021年

《火舞-2》布面油畫 2021年

其實可以看到,石煜的作品中很多以火為線索。對于他來說,火代表著代表了生命的無常,也是生命的復燃。火焰總有燃盡之時,而作品中的光則永遠凝固了下來。他用藝術的永恒對抗時間的無常,用火的意象帶來心靈震撼與靈魂的滌蕩。策展人陳曦也提到了,在石煜作品中“始終以一種印象主義式的人類學觀察方法進行創作。雖然身處當地,卻對眼前的一切保持著迷惘與疏離,以期記錄下最原初的吸引。以寫意的筆觸,描繪心靈的感知。火引發了藝術家的種種思慮與熱望。火是自律,是告誡,恰似來自父輩的目光。火是熱情,是灑脫,圍繞著火,我們永遠是舞蹈的孩童。”

《跳動》布面油畫 2021年

《擎-2》布面油畫 2021年

在此,遠行與繪畫同作為心靈的修行過程,使得人、作品與世界構成一個“場”。在這個“場”中,一切都只能遠觀,一切都只映射在這搖曳的火光中。

2021年3月13日到3月24日期間,“流動的獨白-遙遠的目光”石煜作品展在橋藝術空間展出。

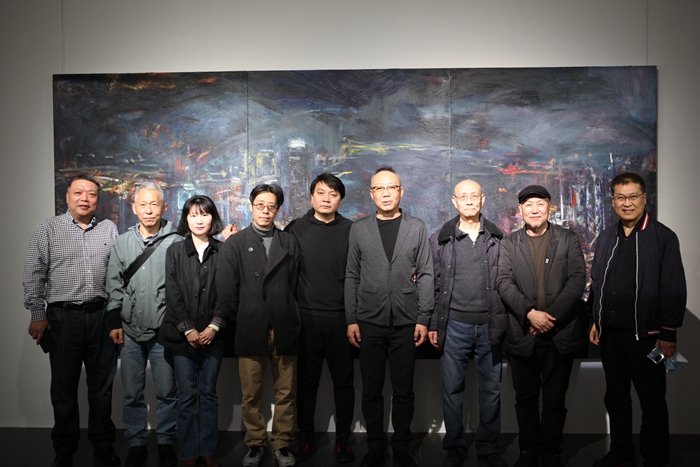

藝術家與嘉賓在作品前

展覽現場

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號