展覽現場

2021年3月13日下午,當代唐人藝術中心北京第二空間推出徐渠個展“復活”,由孫冬冬擔任策展人。

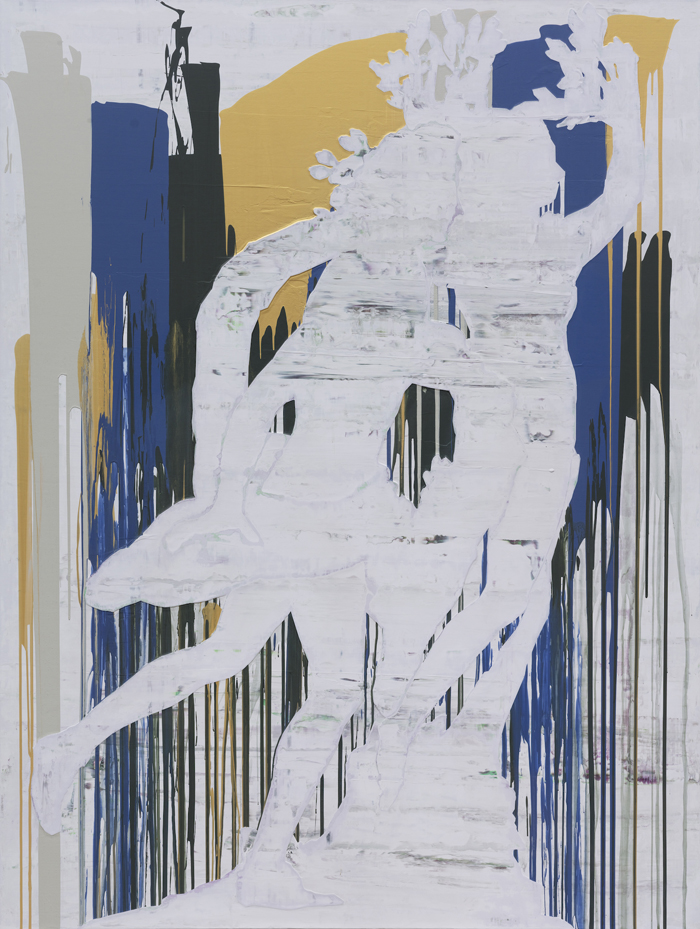

此次展覽呈現了徐渠2020至2021年全新系列“復活”,包含繪畫和裝置近二十件。徐渠此前在唐人香港空間舉辦的個展“直線”也剛于2月結束。從復活節島上著名的巨型人像圖騰群“Moai”,到西方文明思辨的精神人物塑像,再到北京世界公園中微縮景觀的政治性想象,徐渠從遙遠的地理尺度與咫尺的流通領域中,喚醒了形象的辯證和復活的可能。

“哲學家”系列,布面丙烯和腐蝕,208 × 116 cm × 6,2020 - 2021

孫冬冬:復活

I

1722年的4月5日,荷蘭西印度公司的一支太平洋探險艦隊,在南太平洋上“發現”了一座與美洲大陸相隔遙遠的小島,登島之日正值基督教復活節的第一天,因此這支探險艦隊的艦長雅克布·羅赫芬將其命名為“復活節島”,意為“我主復活了的土地”。事實上,正如我們知道的,彼時這座島并非是一座沒有文明的荒島,島上除了有數千人的原住民,還有歷代原住民為自己信仰所豎立的近千座巨型石人雕像。這些巨型石像在原住民那里被稱作:Moai(摩艾),而這座小島也有一個屬于原住民自己的命名:Rapa Nui(拉帕-努依),直譯為“地球的肚臍”。

《白宮》,布面丙烯,250 × 200 cm,2019 - 2020

由此可見,18世紀雅克布·羅赫芬口中的“復活”,沿襲了自15世紀“地理大發現”以來歐洲殖民者的思想譜系,就如他的歐洲探險家前輩一樣,通過地理大發現伴隨的“文明”大發現,在文明與野蠻的話語政治中,將文明從空間(地理)差異整理為時間(歷史)差異,實際指向的是對自身文明優越感的確認。亦如德國法學家卡爾·施密特所表述的,“從16世紀到20世紀,歐洲國際法始終主張,基督教民族不僅創造了一套適用于整個地球的秩序,而且還代表此秩序。……文明除了指歐洲文明之外,別無他指。在這個含義上,歐洲儼然是世界的中心”。

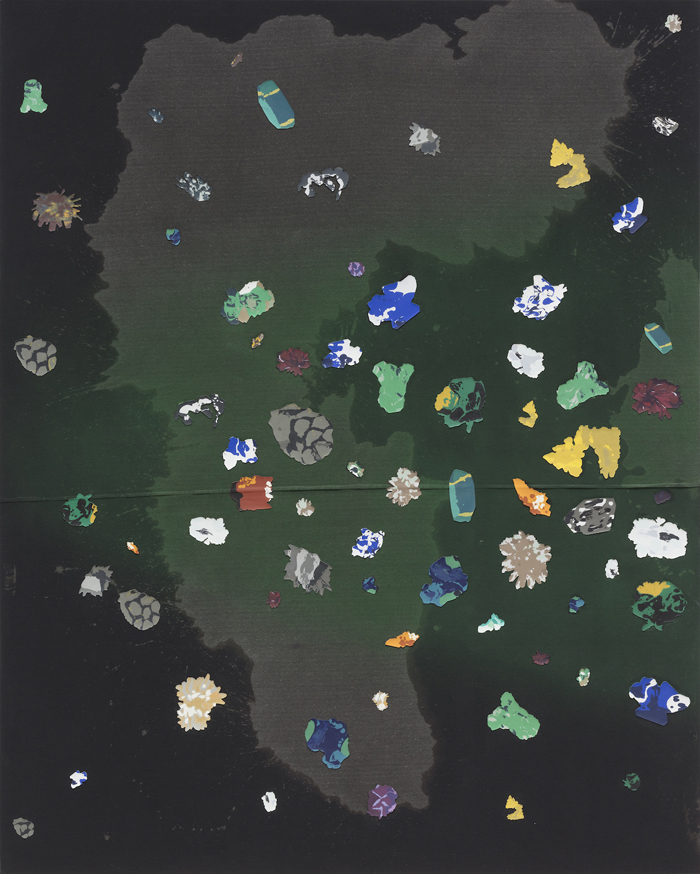

《塵埃》(局部)

《塵埃》,布面丙烯和腐蝕,250 × 600 cm (三聯),2019

如果說,原有的“地球的肚臍”指涉的是這座島在地球球面上的地理位置,那么后來的“復活節島”,則代表了歐洲人按照自己的面貌為自己在地球上創造出一個新的世界。而這里所說的“創造”,等同于施密特歐洲國際法的軸心概念“nomos”——當代學者劉禾將它翻譯成“規治”。“nomos”是一個希臘語的名詞,包含了三重含義:首先是取得與占有土地;其二是將取得的土地進行分割和分配;其三是放牧,也就是對分割到的土地進行開發、管理和使用。施密特在重新詮釋“nomos”時,并沒有諱言歐洲列強瓜分、侵占全球殖民地的歷史,在他稱之為“空間革命”的歷史進程中,充滿了對異教徒的暴力、屠殺與掠奪,以及歐洲諸國之間為了爭奪利益的血腥戰爭。然而,作為法學家的施密特言說“nomos”的目的,卻不是為了批判歐洲的殖民歷史所帶來的壓迫與死亡,就像劉禾指出的,施密特的“nomos”之所以被翻譯成“規治”,是因為施密特的國際法始終強調政治和統治手段是根本,法律從屬于政治和統治的需要,而國際法在歐洲啟蒙主義之后產生,也正對應于歐洲資本主義當時加速全球規治的技術性需要。

《但丁》,布面丙烯和腐蝕,208 × 116 cm,2020-2021

《復活》,各色車殼和鐵、樹脂漆,2020 - 2021

《三美神》,布面丙烯和腐蝕,265 × 200 cm,2020

耐人尋味的是,施密特是在1942年出版的一本著作中闡述上述思想的,我們知道,當時全球正在經歷第二次世界大戰——施密特對此卻并未談及,只在末章的只言片語,借用他人的口吻,以極其隱晦的方式提到世界正在經歷的毀滅與混亂。不僅如此,在面對當時的世界圖景,施密特表現出某種“積極”的政治態度,因為依據他對地理大發現以來地緣政治的研究,眼前的混亂終究會回到一種新的全球規治之中。由此,我們或許會馬上想到“二戰”后由美國主導的世界秩序,以及我們在21世紀的今天身處的全球化危機。

《圣殤》,布面丙烯,250 × 200 cm,2019 - 2020

《水滴》,各色車殼和鐵、樹脂漆,尺寸可變,2020-2021

《儀式》,車殼,鐵,樹脂漆,110 × 110 × 280cm,2020-2021

II

像許多人一樣,藝術家徐渠沒有到過“復活節島”,但也和徐渠一樣,對于“復活節島”我們又似乎并不陌生。這種不陌生感,其實與我們是否到過那里沒什么關系,德國思想家海德格爾早在20世紀30年代就曾提出,現代是一個世界圖像的時代,“復活節島”之所以成為我們記憶的一部分,一方面是因為“Moai”的形象在大眾文化傳播過程中化身成為一種充滿神秘感的文化符號,當然另一方面,不可避免地也與這個包含了西方節日的島名有關。雖然,今天的人類學家普遍使用“Rapa Nui”指稱這座小島,但“復活節島”的名聲與形象,已經與現代旅游的符號經濟緊密的捆綁在了一起。與世隔絕、遙遠、神秘——一些去過“復活節島”的游客,在旅游社交媒體上的留言——反諷的是,也許同一位游客還會評價當地的酒店、餐廳與酒吧等等一系列配套設施,兩者的交集與之間的偏差,恰好落實了徐渠作為藝術家對于“Moai”形象的興趣所在。

《遺跡-諸神》,布面丙烯,210 × 460 cm,2019

從這個角度來說,徐渠同樣是在一種旅游情境中“發現”了“復活節島”,在這里——北京世界公園——一座容納世界五大洲名勝古跡的縮微景觀的特色公園中,“世界”的形象如同化石一般呈現在游客的眼前,而這座公園動工于中國改革開放的一個關鍵時刻:1992年。正如我們所知道的,1992年發生的鄧小平“南巡”已經被作為改革開放進程的分水嶺事件,此后中國全面推進市場經濟體制的建設與發展,并逐漸以世界級加工廠的身份融入由新自由主義意識形態主導的經濟全球化進程,2001年加入“世貿”與2008年北京夏季奧運會都成為中國全球化進程的標志性事件。對于當時的中國而言,它是一個提前到來的世界,像一個時代預言,但對于今天的我們而言,這個成真的預言所對應的后全球化時代,又在反向提示邊界與距離的意義——世界公園里的景觀地標,如同一個個劃定疆域的界碑。而徐渠從中選擇了“Moai”的形象,在遙遠的地理尺度與咫尺的流通領域的辯證關系中,發現了形象復活的可能。

展覽現場

復活,總是與死亡和生命相關的,而徐渠《復活》再制的Moai形象是一種空間祛魅后的時間敘事。當等待回爐的報廢汽車體塊與文明終止的遺跡符號遭遇時,原本屬于能量、行動以及功績的空間力場,被強大外力擠壓折疊之后,轉而成為禁錮生命世界的褶皺。這是一個收縮成殊相的世界,一個在歷史空間不斷匯集的集合體,它既可以抽象為一個“赤裸生命”的概念,也可以具身于一個個生活世界中:從之前被西方殖民的原住民到如今歐洲四處蔓延的難民,從被算法考核逼迫的外賣小哥到互聯網上信息繭房中的孤立者……。悖論的是,一邊是境遇相似的勞動力市場,另一邊在全球化普世主義許諾失敗后,不同國家推卸或者轉移世界性困境責任的方式,又重回到“我們”與“他們”相互對立的陣營——附著在Moai形象上的歷史幽靈再一次被喚醒,或許它一直潛藏在所謂規治秩序之中,只是在新舊秩序更替時顯現出來。

展覽現場

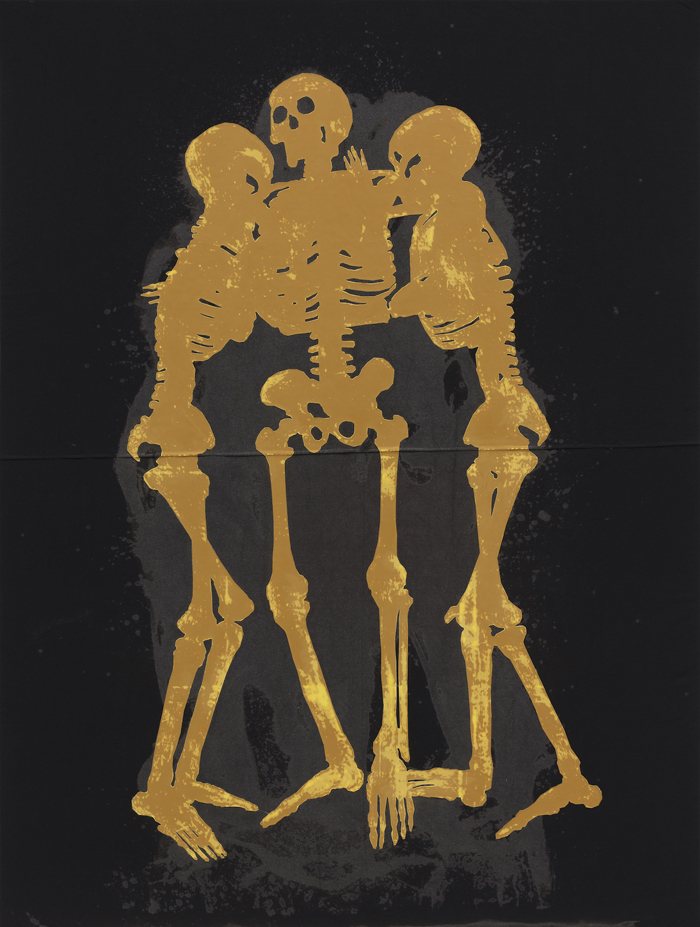

歷史在悲劇與笑劇之間反復的切換,人類的命運在整體性與身份認同之間逡巡徘徊,就像徐渠畫作《塵埃》與裝置《水滴》之間形成的視角關系,從宇宙的宏觀角度觀看,地球生命如塵埃一般平等,可一旦轉入地上空間的尺度,生存現實之間的對抗與交鋒又以主權邊界為前提——如果世界的種種矛盾都可以被化約成“對立和諧”的辯證形象,誠如徐渠裝置《儀式》所呈現的一樣,那么這個抽象的形式只能存在于某個至高無上智慧者的腦中。于是,我們又回到了Moai形象的原初,一種為信仰所樹立的雕像。當徐渠重新描繪這些形象時,作為人的形象已經成為白骨,如果從雕像與心理基底的角度來看,這是一種一體兩面的修辭,既可以被解讀為對傳統精神的召魂,又可以像尼采所言的,“要立起一座圣殿,就得毀掉一座圣殿:這就是法則……”所做的破土安魂,記憶與失憶被吊詭的融合在了一起。如此看來,作為展覽的“復活”,集合了我們這個混亂時代所有的不安、焦慮、憤怒與動蕩,它更接近于一種歷史的形象,本雅明將其比喻為歷史的天使,背對未來被推向“神秘的未知之境”,面前成堆的殘骸伸向天空。

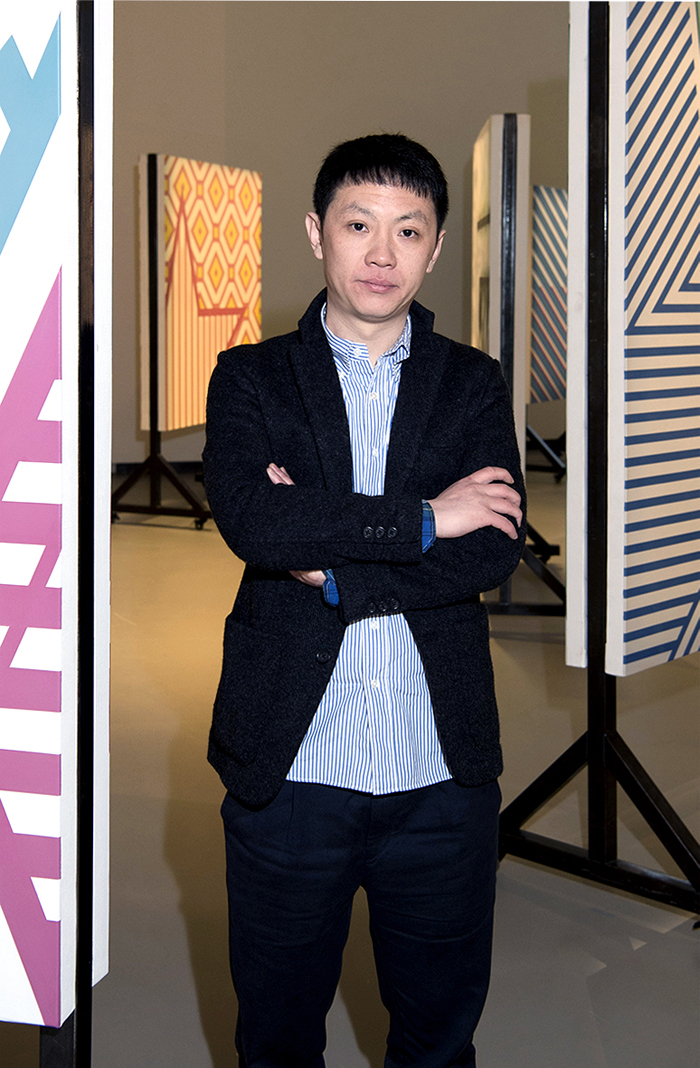

徐渠

藝術家

徐渠,1978年生于中國江蘇省,在布倫瑞克藝術大學攻讀藝術與電影專業,2008年獲得藝術碩士學位,現在中國北京生活工作。

從泰康空間的《51m2 11#》到《西沙-海牧場 1#》項目再到《逆水行舟》,在徐渠的藝術實踐中,總是借助直接的運動來討論社會關系背后的美學考量。不過后期,盡管他沿襲了前期的直接運動,卻嘗試著擺脫偏離主題的的非必要元素,以極簡理念對畫面加以簡化處理。藝術家將檢視人類美學的終極目標,探討不同美學體驗融合沖撞過沖中浮現的價值觀及思考,追蹤我們前進的不同方向,視為自身創作的終極目標。

徐渠近年期舉辦的部分個展包括:“直線”(當代唐人藝術中心,香港,2021);“曠野”(亞紀畫廊,臺北,2020);“混沌”(MDC畫廊,米蘭,2019);“疼痛”(天線空間,上海,2018);“教義”(天線空間,上海,2016);“貨幣戰爭”(Almine Rech 畫廊,布魯塞爾,2015); “友誼萬歲萬萬歲”(天線空間,上海,2015),“瞬間”(當代唐人藝術中心, 北京,2014),“網球場”(泰康空間,北京,2014);“可變的形式和不可變的意識”(當代唐人藝術中心,曼谷,2013)等。

他的作品也先后展出于巴黎路易威登基金會藝術中心,上海二十一世紀民生美術館,上海OCAT上海館,上海 chi K11 美術館, 北京金杜藝術中心,深圳OCAT,廣州紅專廠當代藝術館,武漢剩余空間,臺北亞洲藝術中心,第三屆烏拉爾當代藝術工業雙年展等諸多項目及群展中。

孫冬冬

策展人

孫冬冬,策展人與藝術評論人。生于江蘇南京,碩士畢業于南京藝術學院美術學系。曾擔任《藝術界|LEAP》雜志資深編輯,負責學術專題策劃與展覽評論,并為UCCA、廣東時代美術館、成都A4美術館等多家藝術機構策劃主題展覽。現工作與居住在北京。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號