論繪畫創作中線的運用和情感表達

日期:2021-03-12 15:28:16 來源:中國美術報

評論

>論繪畫創作中線的運用和情感表達

《中國美術報》 第221期 美育

中國傳統繪畫歷經數千年的發展,其深厚博大的文化內涵和藝術魅力令世人矚目。深入了解和學習繪畫藝術的發展歷史,對我們今天創作和弘揚本民族文化藝術都十分重要。自古以來,繪畫風格和繪畫語言的演進都是在互為觀照和相互補充的進程中逐步完善,深入了解和學習藝術的發展過程和形式美特征,有助于我們更好地繼承和掌握中國繪畫的本體語言規律,同時還可以借鑒、融合傳統風格,使其在我們的創作中得到更為廣泛的應用,進而創作出被賦予時代精神的繪畫藝術作品。獨特的精神內涵和審美取向是中國傳統繪畫藝術的顯著特點。“以線為造型基礎”和“畫中有詩”“詩畫一體”,注重詩意的情感表達與抒發,成為概括中國傳統繪畫的特點與形式美特征。歷史證明,中華民族是一個善于吸收、借鑒并融合拓展外來文化的偉大民族。中國傳統藝術也正是在這個充滿生氣的過程中不斷積淀自己的豐厚遺產。以敦煌壁畫為例,可以看出我國唐代壁

畫不斷吸收外來藝術營養,傳承民族藝術,并最終形成獨特藝術語言的發展過程。

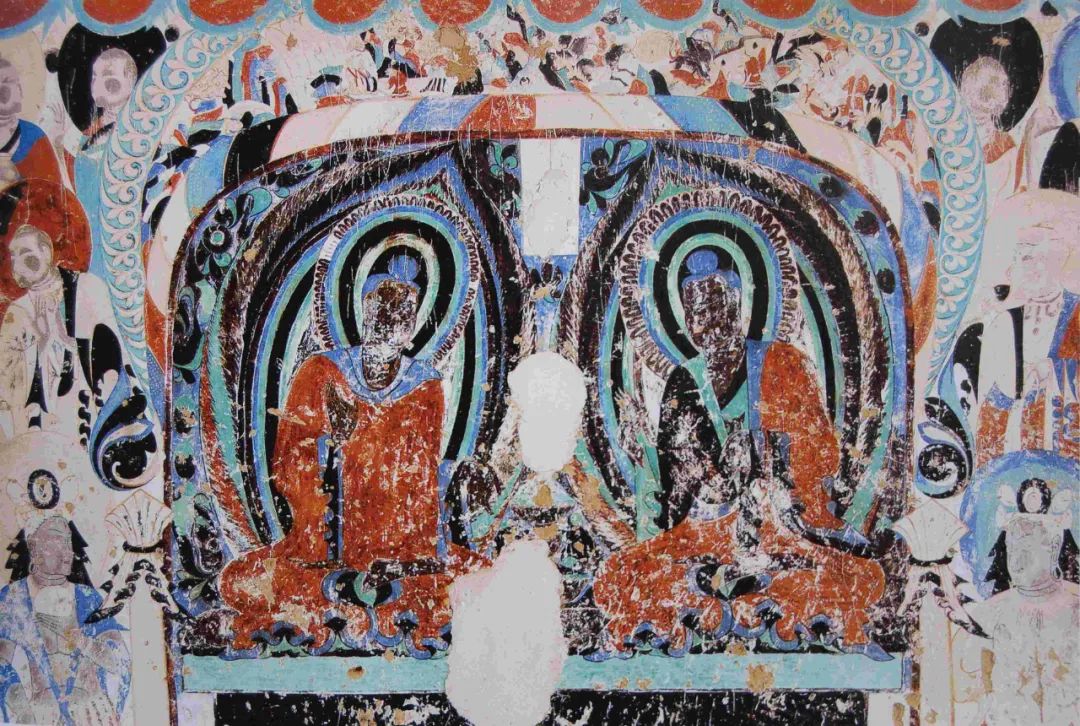

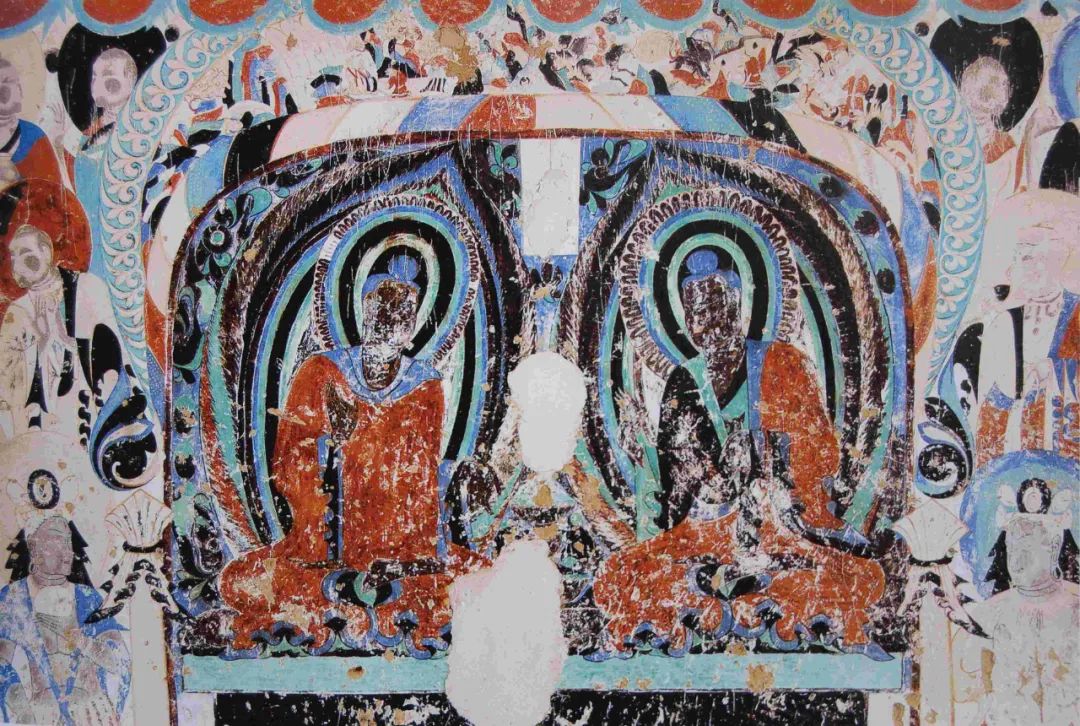

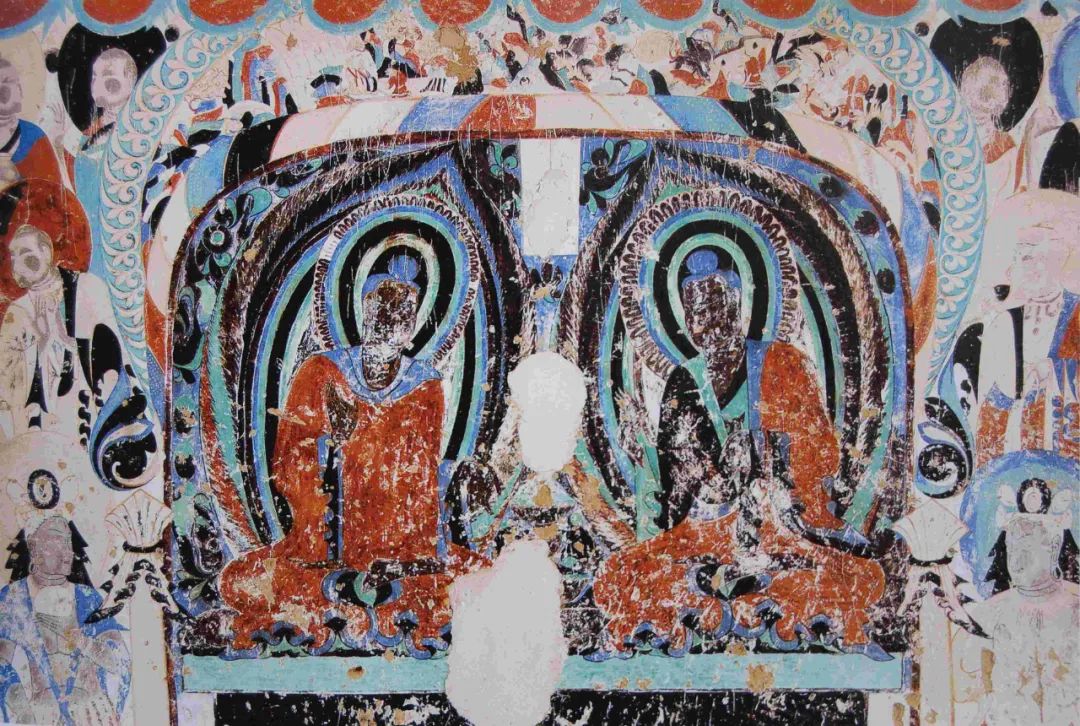

敦煌壁畫 北周時期

不同風格類型的線描形式在不同時期的敦煌壁畫中都有所呈現。早期洞窟壁畫中

的白色線條厚重且飄逸,裝飾效果較強。初盛唐時期的壁畫善于使用多彩的線條勾勒形象,造型功能明顯,畫面既有較強的裝飾效果,又不失豪華濃艷之美。唐代之前的敦煌壁畫多為線條均勻工整

的鐵線描,到了隋代,壁畫中的線描逐漸有了濃淡疏密的變化,進入唐以后,則變得更加豐富多彩。初盛唐時期繪畫作品中的人物形象多豐腴華美,故勾畫時運筆婉轉且墨跡有變化,描繪的霓裳錦帛輕柔美妙且有隨風飄逸之感。到了中晚唐時期,敷色崇尚簡化,線條大氣,筆力沉著、厚重,給人以穩重之感。在以線造型為主的傳統中國畫中,線條的形式美感明顯地體現了我們民族傳統

的審美特征,這本身就是一種獨立的藝術形式。正如“鐵線描”或“屋漏痕”等中國傳統繪畫中的線描形式,都是從復雜的自然界中概括提煉的線性符號,作為造型手段運用到工筆或寫意畫的創作之中。畫家正是通過對線條的虛實輕重、疏密濃淡等手段的安排處理來完成創作過程的,這種耐人尋味的變化亦是人格化的創造。唐代張彥遠的《歷代名畫記》中記載:“草木敷榮,不待丹綠之彩;云雪飄揚,不待鉛粉而白;山不待空清而翠;鳳不待五色而綷,是故運墨而五色具,謂之得意,意在五色,則物象乖矣。”縱觀古人對中國傳統繪畫崇高境界的美學思想,可以看出中國傳統繪畫對筆墨線條更加重視,線所表現出的筆墨給畫面帶來的形式美感才是中

國水墨畫的靈魂。白描是線條,渲染技法亦是線條,只是線條的用筆、墨色、體積和干濕濃淡不同而已。不同的線條經過疊加構成了畫面的黑白分布,進而產生了中國畫的節奏韻律和形式美感。盡管西方的寫實油畫以體面造型,但西方傳統繪畫也大多是從線開始的。從西班牙的阿爾塔米拉到法國拉斯科洞窟,遠古的歐洲大陸就以一種粗獷的線條來勾勒古代社會的生活面貌與精神追求,人們對事物的印象首先是“形”的感受,進而使用了以線造型的手段來描繪記錄客觀物象。隨著西方光學、解剖學、透視學等科學研究的發展進步,

西方藝術家們使用的線條過渡到在經過客觀理性的分析之后,著重去表達對象的微妙變化。達·芬奇作品中的線條是依附于對象的形體結構并同光影互補;丟勒的版畫作品用嚴密的細線表現層次與空間;荷爾拜因的素描肖像則與中國白描的神韻有相似之處,給人以簡潔純凈的視覺感受。這些西方畫家的作品雖風格迥異,但無一不是用線條來塑造體積結構的典范。在強調形體塑造和空間表現的西方傳統素描中,線是處于相對從屬手段表現客觀對象的,線條本身并沒有獨立

的存在價值,完全為塑造對象的結構、形態、明暗而存在。由此可以看出,線的運用同樣是西方繪畫中描繪表現客觀對象的重要手段之一,其表現力的強弱同樣影響著畫面的藝術效果。繪畫是一門視覺藝術,通過畫面的元素、形象、色彩來進行信息傳遞,是東西方繪畫領域中最基本的造型語言之一,線條的巧妙合理運用能夠強化畫面的形式美感和藝

術感染力。東方繪畫的特點是以線造型,在色彩的運用及空間的表現上突出畫面的筆墨層次,線條也具有很強的書寫性。西方繪畫則是以體面造型,強化色彩和空間,線條受制于物象、附屬于形體,即便在西方后現代藝術作品中,線的運用和形式更加豐富多元,畫家們在創作過程中對線的運用也更加靈活多樣。

桑德羅·波提切利 維納斯的誕生 蛋彩畫 175cm×287.5cm

歐洲文藝復興時期的畫家波提切利的繪畫風格獨立于同一時期的西方古典藝術,

有較為明顯的東方痕跡。在他裝飾性的繪畫作品中具有東方的線條意識和獨立于寫實的形式美感。如在《維納斯誕生》中,他用優美的線條勾勒外輪廓,回避了西方古典油畫寫實的光影和體積,按照線性規律和波浪曲線構成了畫面中所有物象之間的連帶關系,這優雅曲線給人以音樂般圓潤婉轉的美感,這便是歐洲古典繪畫大師對線條藝術里程碑式的早期探索。這種東方式的線條意識使畫面變得精致和富有裝飾感,這也是東方工筆重彩藝術所具備的主要特點。波提切利的坦培拉繪畫技法所呈現的自然柔和的畫質與中國工筆重彩畫的平涂、勾線所帶來的形式美感十分相似。中國古代漢墓壁畫、魏晉佛教壁畫、唐代宮廷畫、宋代工筆畫、明清文人畫,也都是以線為結構造型,在線條的基礎上進行平涂設色。雖然波提切利的畫面與中國傳統工筆重彩繪畫的材料技法有所不同,但在線的運用和表達過程中有著相同的審美韻味和繪畫語言,同樣體現出線性塑造的形式美。作為繪畫中線性表達的視覺美感實踐者,20世紀初維也納分離派藝術家埃貢·席勒是典型的代表畫家之一。席勒的作品多以線條表達,建立在夸張但十分嚴謹的造型之上。他使用的線條豐富多變、激情澎湃,筆觸富有韻律卻又時常起伏不定。席勒的人體畫在外輪廓和人體轉折點上用線剛遒有力,這樣的用線看似放縱實則嚴謹。他也經常使用直線型的簡潔造型,使得人體看起來扭曲修長,但局部線條又有強烈的起伏收縮感,主觀的用線強調形體骨感,這樣線條的運用使得畫面彷徨不安,仿佛每一根線條都在訴說生活的艱辛和對未來的向往。席勒在色彩的運用上也選用平涂著色以強化線性語言的形式美感,這樣大膽用線的表現手法使得其作品獲得了強烈的藝術效果與鮮明的個人風格。

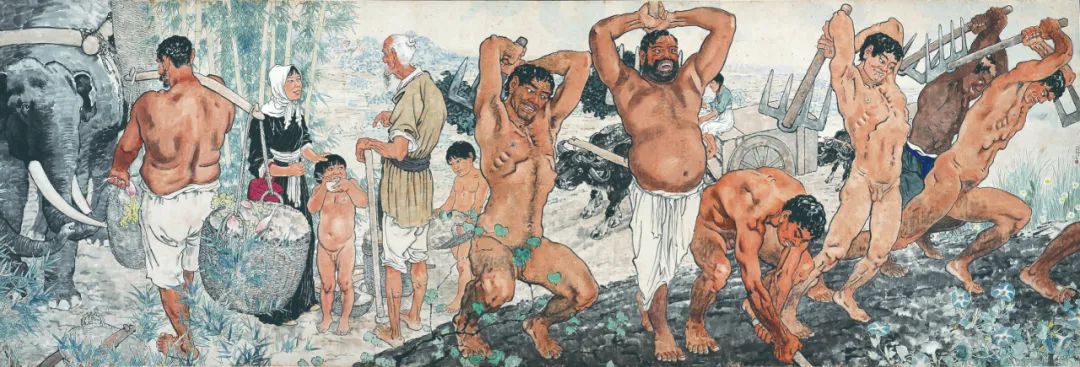

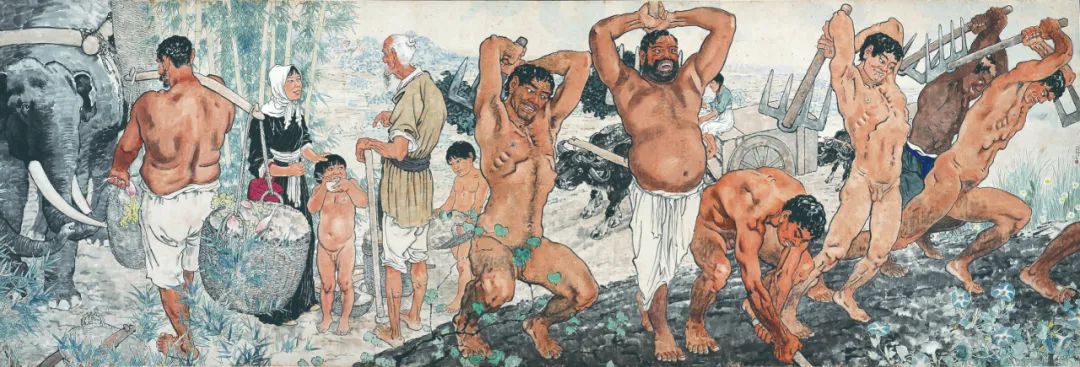

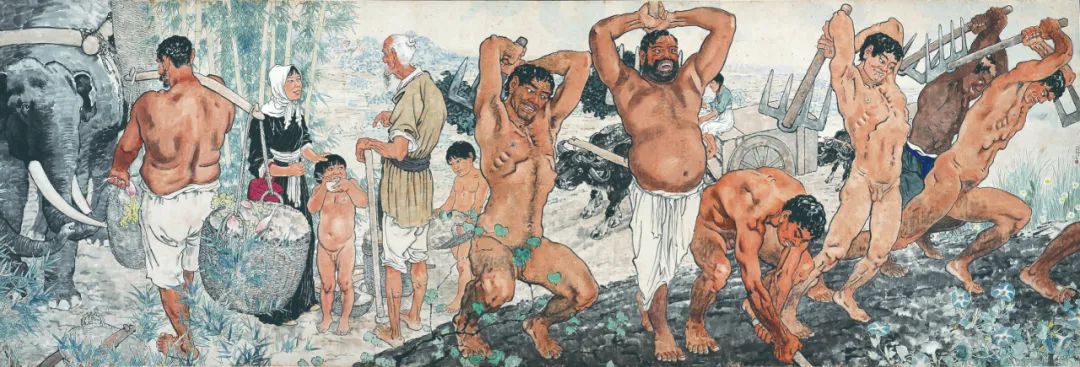

徐悲鴻? 愚公移山(局部) 紙本設色

20世紀30年代,徐悲鴻將西畫的造型理念引入中國,在吸納西方繪畫素描意識和形體塑造觀念的同時改良中國畫,提出藝術興國的主張。徐悲鴻在提倡改良中國畫時一直堅持“借助他山,必須自有根基,否則必成為兩片破瓦,合之適資人笑柄而已”,他對中國傳統繪畫的價值做出肯定,不斷尋找東西方文化的共鳴點,這便體現在將體面的概念融入線條組成的中國畫。線面結合的中國畫正是徐悲鴻對中國畫線條運用的繼承、融合與拓展。他以“骨法用筆”為原則,使用豐富的線條,在畫面中建立對象的骨干,又運用各種墨法、皴法來充實對象的結構,既保留了豐

富的線條又闡釋了對象的體積感。如此將線條融入塊面的創新,在體現了中國畫造型規律的同時,又表現出了西方素描的體積和結構之長。徐悲鴻的藝術主張和繪畫風格,對20世紀中后期中國畫的發展都產生了深遠的影響。中國傳統繪畫中筆墨濃淡變化與線條的疏密節奏韻律拓寬了中國畫的發展空間。東方繪畫以線造型,色彩的運用與空間的表現相對弱化,突出畫面的筆墨用線,且具有很強的書寫性。無論是人物、山水還是花鳥,中國畫永遠離不開筆墨線條的運用,其所獨有的線性表達在很大程度上強化了繪畫藝術作品的視覺沖擊力。自古以來,中國傳統繪畫早

已完美詮釋了線性語言的魅力,對畫面線條語言的運用是藝術家自覺的追求與目標。■

凡注明 “卓克藝術網” 字樣的視頻、圖片或文字內容均屬于本網站專稿,如需轉載圖片請保留“卓克藝術網”水印,轉載文字內容請注明來源卓克藝術網,否則本網站將依據《信息網絡傳播權保護條例》維護網絡知識產權。

掃描二維碼

手機瀏覽本頁