本期迎春拍賣四季瓷雜部分,我們匯集2200多件拍品,組成“鈞德堂藏瓷”、“聚珍堂藏瓷”、“百瓷集韻·掌玩心悅”、“嘉友藏瓷”、“瓷器玉器工藝品”五個專場,呈現給廣大藏家。“百瓷集韻”及“掌玩心悅”是四季瓷器長期推出的特色夜場,本期拍賣,在保持專場特色的同時,略作調整,將兩個專場合二為一。其中“百瓷集韻”專場依慣例,甄選明清佳瓷百件,組成“余韻—清代晚期御窯瓷器”、“意韻—畫意瓷器”、“氣韻—清代早中期御窯瓷器”、“明韻—明式瓷器”、“色韻—單色釉瓷器”五個專題,進行展開。今日先向大家推送“意韻”、“氣韻”、“明韻”中的部分拍品,大家可先睹為快。

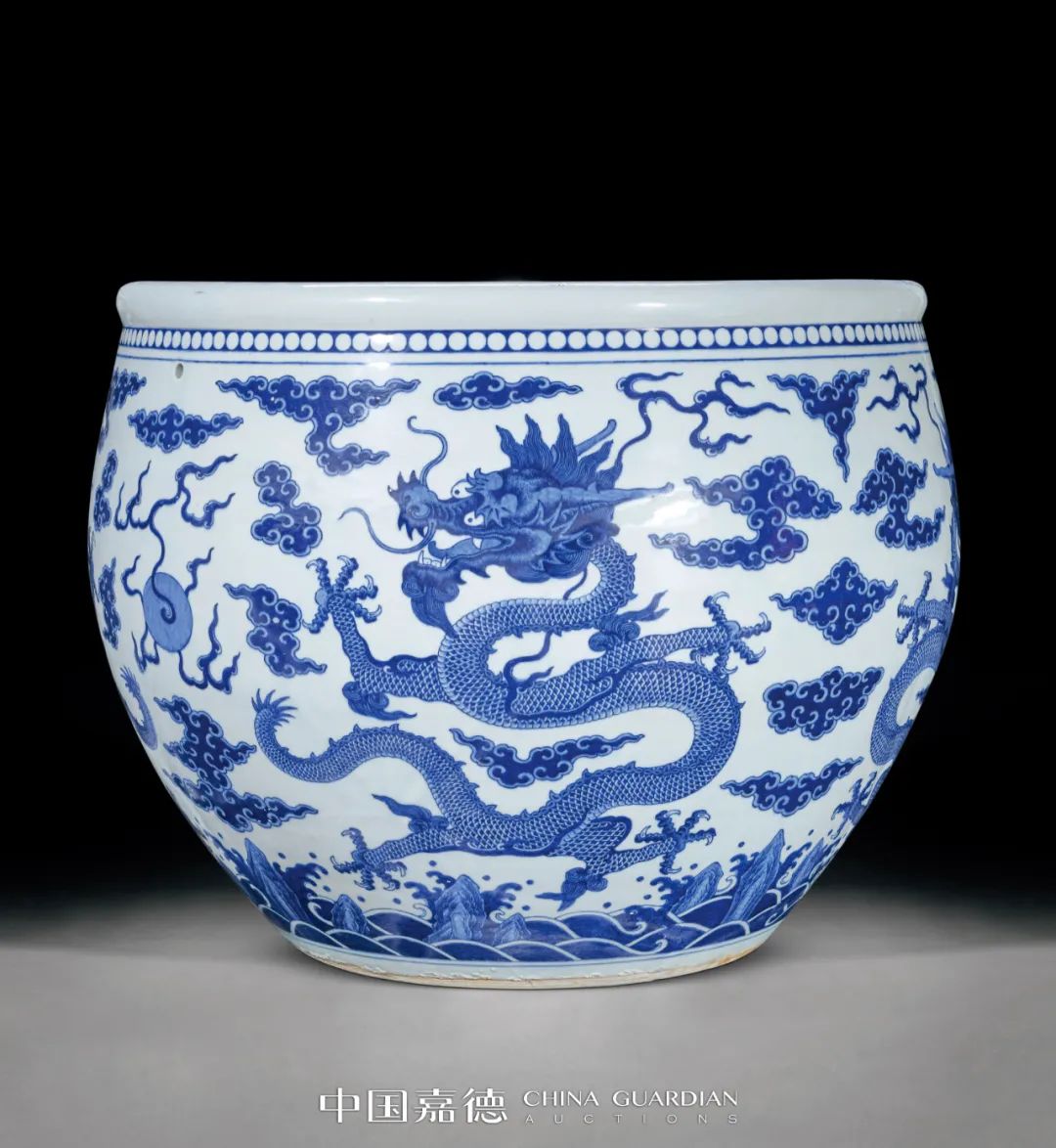

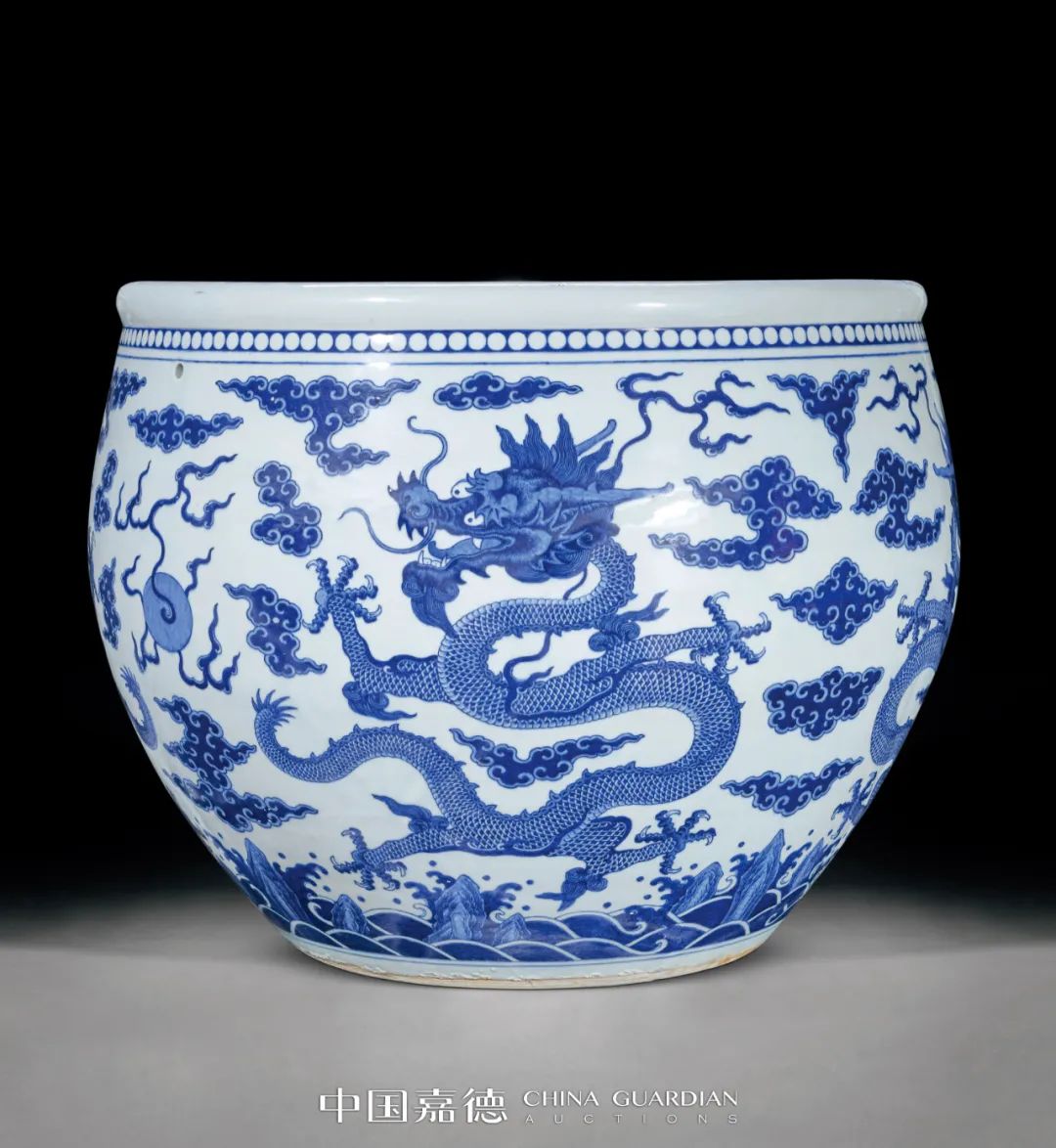

乾隆時期,御窯制瓷工藝達到歷史的頂峰,特殊品種更稱一代之奇。本品無論器型,還是畫工,皆能折射出盛世氣象下皇家追求恢宏華麗的氣度。北京故宮博物院坤寧宮薩滿教神廚置有一對乾隆青花游龍戲珠紋大缸,其與本品造型及繪畫題材較為相似,同時故宮所藏龍缸肩部兩側亦留與本品相似的圓孔,其為燒造前所置,目的或為搬運和運輸方便而為之。

坤寧宮薩滿神廚

另外,從乾隆三年(1738年)命宮廷畫家所繪《陶冶圖冊》“圓琢洋采”一圖中,可以看到與本品頗為類似之青花龍缸,足見此類龍缸在同期御窯瓷器中的地位。

坤寧宮是紫禁城內廷,為明清兩代皇后的居所,從坤寧宮所置同類型龍缸,推測本品起初亦或同樣置放于清代帝后居所等重要位置。

《增補古今瓷器源流考》中記載:“雍正時瓷質極佳,設色亦極精致。有稱為雍正彩者,其綠、藍、紅等色均燦爛有光,為雍正一朝之獨擅。”雍正御窯五彩可集一時之大成,有賴于雍正皇帝對御窯的特別關心和不凡品位。雍正皇帝經常親自過問御窯瓷器的形制、圖樣、配色等,在《活計檔》中便頻有記載其親自詔令造辦處“往秀氣里收拾”、“往薄里磨做”、“往細處收拾”等要求,本品當是在此種嚴苛要求和極高藝術品位下的御窯佳器。

本品內外共繪九條紅龍,其中外壁以正面龍為中心,依次排開,呈眾星拱月之勢。九龍紋又象征“九五之尊”,是帝王皇室的象征。凸顯了皇家威儀。清代早期,制瓷官樣尚未完全確立,故景德鎮御窯廠以清宮舊藏明代官窯器為范本,燒造御用瓷器,前朝的諸多佳作名品皆成為其追摹的對象,本品即為其摹古情懷之代表。此外,此式熙朝仿明龍紋大碗,尚見有以礬紅海水為地,青花繪九龍紋者,二者對比,可相映成趣。

乾隆皇帝風雅好古,酷嗜搜羅古物,尤愛三代彝器,曾詔令將宮廷收藏的青銅器編纂為《西清古鑒》、《寧壽鑒古》、《西清續鑒》等,也常令造辦處以宮廷收藏的青銅器為原型制作仿古瓷器。如《清宮造辦處活計清檔》記載,乾隆二十年(1755)年八月初五“員外郎金輝、副催總舒文將畫得雙耳朝冠鼎紙樣一張持進,交太監胡世杰呈覽。奉旨:照樣準作,另做木樣發往江西燒造青花白地雙耳朝冠鼎一對,不要款。欽此。”由此可知清宮燒造青花瓷鼎例不署款,且由皇帝親自定樣交制,以作為宮中陳設器使用。而本品即為這是一期所制,其周身不落款,亦頗為貼合乾隆制瓷鼎審美要求。

此式五彩龍鳳紋碗為有清一代的官窯典型樣式,《國朝宮史》中稱為“五彩紅龍磁碗”,自康熙時期創燒以來,歷代均有燒制。縱觀歷代的五彩龍鳳紋碗,雖出自同一官樣,但紋飾細節又具有不同的時代特征。其中最突出的顯著區別在于鳳凰頸部的表現手法,康、雍時期多為礬紅線條頸部,不繪羽毛;乾隆時期開始出現羽毛頸,與線條頸并存;到了清晚期,則多為羽毛頸。在體量上,五彩龍鳳碗以直徑15公分者最為多見,本品直徑為13.3公分,屬較少見的小尺寸者,加之質量上乘,成對出現,且品相完好,實為不可多得的道光御窯佳器。

如意,又稱“握君”、“執友”或“談柄”。其最初為撓癢用具,后逐漸演變為一種象征祥瑞的器物。

乾隆皇帝對于吉祥瑞意等追求已達到無可復加的地步,而如意便成為乾隆皇帝最為鐘情的器物之一。在《清檔》中時常都能看到其命內務府制作各種材質如意都記載。本品即為這一時期御窯所制出,其做工復雜,設計巧妙,遠非凡工庸匠所能為之,頗顯皇家雍容之氣質。

道光時期節令膳碗一直以來被認為是最能體現道光一朝制瓷技藝的御窯佳器。此式膳碗最初是按照乾隆旨意所制的傳辦瓷器,據《清宮造辦處活計清檔》記載,乾隆八年(1743年)十一月九日曾傳旨,由唐英督造八式色地開光膳碗,“花樣各按時令吉祥花樣……上元節用‘五谷豐登’……俱按時令花樣燒造……”本品即“五谷豐登”膳碗,《清檔》中名“五谷豐登洋彩紅地琺瑯瓷碗”,于道光二年(1822年)再次納入大運瓷器范疇,直至道光二十八年(1848年)下令停燒。“五谷豐登”紋樣以“燈”諧音“登”,繪宮燈為主題紋飾,而上元即元宵節,又稱燈節,故上元節用此式“五谷豐登”膳碗,以期整年五谷豐登,萬民吉祥。

明代萬歷后期官窯逐漸停燒,大量優秀的窯工涌入景德鎮民窯中參與生產,使得民窯生產技術得以極大的提升。此外,晚明文人階層亦介入手工業的生產,促使各類手工業制品步入一個興盛期,景德鎮民窯瓷器的燒造亦是如此,使得瓷器裝飾從繪畫技法、題材、主旨等方面增添幾分文人意趣,文人希冀亂世中被伯樂所識的愿望也通過大量瓷繪作品映射出來。

本品即為此類題材之典型,其器形端莊,體量較大,青花發色極佳,為明代崇禎時期同類器物中的佼佼者,頗為貼合明末宋應星《天工開物.陶埏》中所云之“上品細料器”之特征,頗值珍視。

《Kinesisk Keramik—Kollektion Thomax》,Arabian Museo,赫爾辛基,1994年,圖72《雄奇昳麗—2017年度佳趣雅集會員珍藏特展》,梁曉新主編,北京工藝美術出版社,2017年,第62-63頁,圖13

著錄:《Kinesisk Keramik——Kollektion Thomax》,Arabian Museo,赫爾辛基,1994年,圖72

著錄:《雄奇昳麗—2017年度佳趣雅集會員珍藏特展》,梁曉新主編,北京工藝美術出版社,2017年,第62-63頁,圖13

古時科舉考試正處在秋季,恰逢桂花盛開的時候,故用“折桂”借喻高中狀元。自唐以來用之,后以月中有桂謂之月桂,而月中又有蟾,故或改“月”為“蟾”,以登科喻為登蟾宮。蟾宮折桂圖是明末清初時期較為典型和常見的瓷繪題材,常見有青花和青花五彩作品流傳于世,此類紋樣的流行旨在鼓勵讀書人積極入世,考取功名,是此時讀書人積極入世心態的一種反映。

本品所繪人物故事題材取自明末《彩樓記》之“探寒窯”一段,《彩樓記》是明末王錂據元王實甫《呂蒙正風雪破窯記》改編而來。故事主要講述了劉月娥和呂蒙正的曲折愛情故事。宋時劉員外之女月娥在彩樓拋球招婿時,選中了寒儒呂蒙正。但其父嫌呂貧窮,逼女退親,月娥不從,與蒙正同被逐出相府,于是二人苦居寒窯。來到寒窯后,二人靠蒙正求齋為生,同甘共苦。不久,劉夫人探寒窯勸女歸家,月娥寧受清苦而不從。蒙正得知此事后,感動萬分,矢志攻讀,翌年春闈得中榜首榮歸,與月娥團聚。本品所繪正是劉夫人思女心切,遣二仆探寒窯為女送衣,勸女歸家的場景。畫面中劉府二仆人跪地苦勸月娥回家,但月娥立于寒窯前,不為所動,刻畫了月娥為維護愛情和蒙正長廂廝守的決心。

參閱:中國嘉德2020年7月16日拍賣會第4473號(成交價575,000人民幣)

中國嘉德56期拍賣會曾釋出一件明崇禎青花彩樓記之拾柴人物故事筆筒,而本品該所繪故事情節與此件筆筒有著一定的連續性,可資比較對讀。

清人以騎射立國,武功定天下,清代康熙年間對于騎射圍獵尤為重視,每年秋季在內蒙古卓索圖、昭烏達二盟之牧地舉行大規模的圍獵活動,圍獵區內設置行宮,以滿洲八旗兵為營衛,凡內外蒙古扎薩克均率左右分班扈從,這一活動被即稱為“木蘭秋狝”。本品所繪即有反映了清朝馬上得天下的歷史事實,又彰顯了統治者善于騎射的民族特性,可謂用心良苦。

本品體量碩大,氣勢恢宏,畫面格局宏大,其不同于尋常所見康熙青花花鳥人物作品,其故事主題不僅反映的是清朝統治者的生活習性,而且帶有明顯的政治宣傳性,其或有可能為熙朝官窯制出。

“抱璞刖足”故事典出《韓非子·和氏》,故事主要講述了春秋時期,楚人卞和獻璞玉于厲王,玉工說“石也”。厲王以和為誑,斷其左足。武王時復獻之,又以為石,斷其右足。等到楚文王即位,卞和抱璞哭泣于楚山之下,淚盡繼之以血。文王乃使玉工剖其璞,得美玉。后將“抱璞刖足”比喻懷才不遇,表達了早日遇伯樂,施展才能的希冀。

此類人物故事題材出現于明末,或與此時社會歷史背景有密切關系,崇禎時期,天災人禍不斷,明朝江山統治岌岌可危,科舉更是一蹶不振。文人想入世為國家效力的唯一途徑被阻斷。才華不僅得不到施展,而且性命也于亂世中難以得到保障,故文人渴望被伯樂所識,為國家效力。

來源:香港魯氏父子(P. C. Lu&Sons)舊藏

白居易《喜敏中及第偶示所懷》詩云“桂折一枝先許我,楊穿三葉盡驚人”,詩中所云“桂折”即“折桂”。晉人郄詵以賢良對策中上第,自喻為“桂林之一枝”。后把奪冠登科比喻成折桂。古時科舉考試正處在秋季,恰逢桂花盛開的時候,故用“折桂”借喻高中狀元。折桂圖是清代康熙時期較為典型和常見的瓷繪題材,旨在鼓勵讀書人積極入世,考取功名,是此時讀書人積極入世心態的一種反映。

來源:法國將軍夏爾·庫贊·蒙托邦(Charles Cousin de Montauban)舊藏“銅雀臺比武”出自《三國演義》第五十六回,故事講述了曹操為確立曹氏宗族在軍中的地位而在銅雀臺,設宴比武的故事。此式順治“玉堂佳器”款者,多為青花大盤,尤以麒麟芭蕉為多見。而若本品以五彩裝飾,繪通景人物故事圖之大碗,尤為珍罕,加之來源可靠,流傳有序,值得收藏。

夏爾·庫贊·蒙托邦(1796-1878),法國軍事家、政治家。于1815年進入法軍,屢次參與及領導法國對外侵略戰爭。1859年,法國皇帝拿破侖三世任命蒙托邦將軍為法國對華遠征軍總司令,其率領7000法軍遠征中國,次年十月攻占北京。作為法軍統帥,蒙托邦參與掠奪圓明園,回國后將圓明園文珍寶作為戰利品進獻給拿破侖三世與歐仁妮皇后,現法國的楓丹白露宮中仍保存大量當時流至法國的文物。

凡注明 “卓克藝術網” 字樣的視頻、圖片或文字內容均屬于本網站專稿,如需轉載圖片請保留“卓克藝術網”水印,轉載文字內容請注明來源卓克藝術網,否則本網站將依據《信息網絡傳播權保護條例》維護網絡知識產權。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號