吳昌碩(1844—1927),初名俊卿,初字香樸、香圃,又字蒼石、倉石、昌碩,又作昌石,號缶廬。浙江安吉人,寓居上海。西泠印社首任社長。詩書畫印博采眾長,自成一家,被譽為四絕,為縱跨近、現代的杰出藝術大師。

吳昌碩篆刻章法的特點,是由他的書體、字法、筆法、邊格等多方面綜合融會而成,既有傳統的繼承,又有個人新的熔鑄。以他的書體為例,一反明清印人“大小篆不可混雜”之規矩,而將大小篆或漢篆隸書等綜合利用,并能使之統一。這種相反相成的矛盾轉化,恰好變成了吳昌碩個人篆刻風格的特點之一,給觀賞者留下了難忘的鮮明印象。吳昌碩篆刻個人風格的形成,不僅是某一方面的特殊突破,而是在許多環節、許多方面,都有自己的發展創造,才可能使這種風格更臻成熟與完善。

中國傳統篆刻藝術,是一處充滿生機、蘊藏著無限豐富的形式美的寶藏,有待我們去深入開采,深入研究。為此,我們開設“篆刻講堂”欄目,與讀者分享西泠名家篆刻及其章法等相關知識。

邊欄與界格在章法中使用很普遍,而且變化萬端,那么它的使用有沒有一定的規范與原則呢?回答是有的。只是由于一般印人未曾注意,甚至有的初學者亂套用,不但未能達到統一的目的,反而使之更加零亂與多余。現在就吳昌碩先生在他章法中所使用邊格的情況加以歸納,大概有一些共同的規范準則,可供我們后來人借鑒或仿效。

章法是由文字為主體所組成,不論是一字或多字,均應使之統一,這是一條總的原則。但統一易生死板,因此在統一的前提下,應使各字結體與筆法、刀法有更多的矛盾變化,印面矛盾大大小小、方方面面越多,矛盾的對立統一處理得越好,則趣味倍生。邊、欄、界、格,是章法的有機組成部分,它與印中文字的整體之間,與各邊、格及字的點畫,又構成矛盾與統一的關系;邊與邊、邊與格、格與格彼此之間,也可以構成矛盾對立與統一協調的關系。統一的目的,就是為了增強全印的團結。

團結一氣,是章法構成的成敗關鍵,是章法與篆刻的內在生命所系。團結是內部各系統之間各司其職,各逞其能,又能相互諧調在一定規章之內生氣勃勃。而不是強制性地關押在高墻之內的囚犯,外形相聚而內心各異。因此章法邊格內的團結,首先注意氣脈的貫通,然后是各字與邊格之間的相互變化與諧調,“猶如一家人樣”的團聚,男女老少在一個統一的話題下各有其態,各有其姿,然能彼此相顧,歡聚一室,其樂融融。反之,邊格在章法的團聚中則如死板高墻與欄柵,成為束縛印文團攏的拙劣手段。

缶翁在印章作品中所使用邊格的原則,大致可分氣脈貫串、放收合度、迎讓有禮、虛實相補、筆意相連、變化統一。氣脈貫串是精神上的總綱,變化統一則是各方面共同遵守的規則。

虛實相補

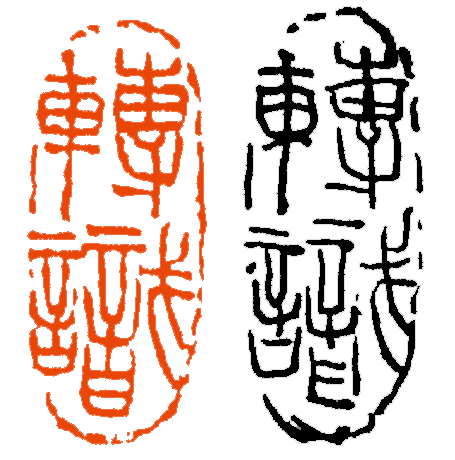

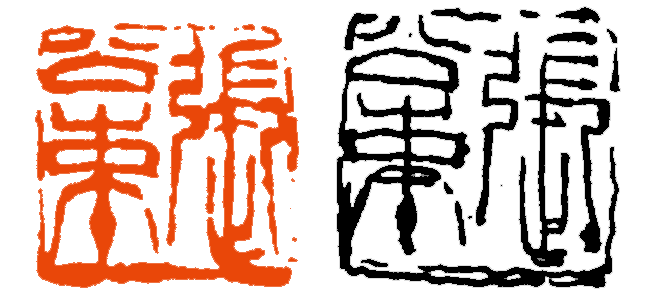

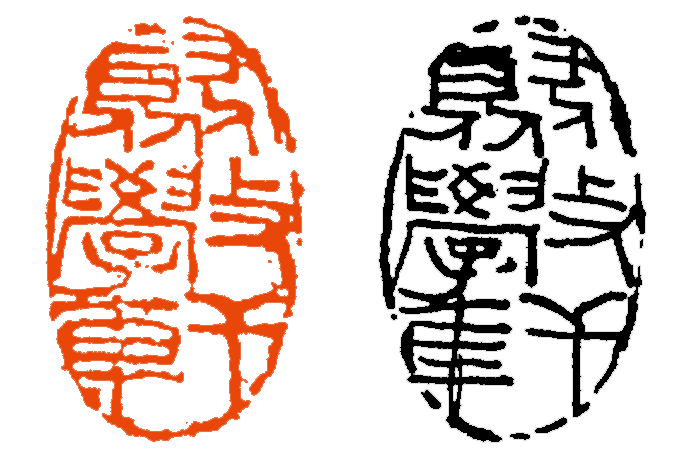

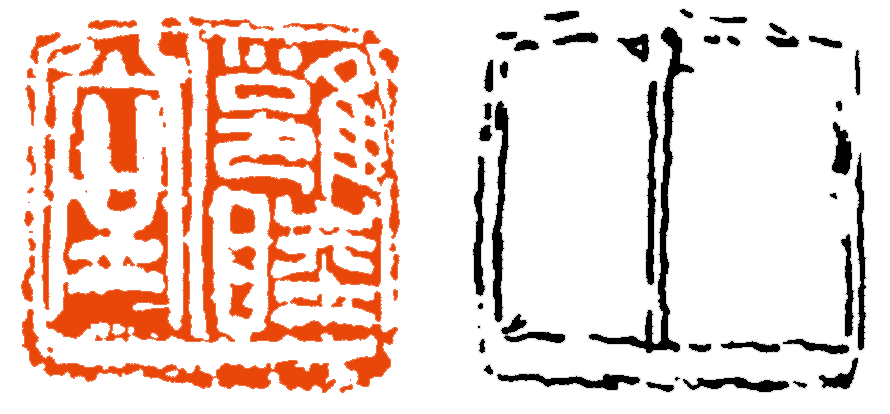

“轉識”一印線與字構成的相接、相讓、相離(兩者之間空白)自有其虛實關系,而生靈動;橢圓形的邊線自身也存在著斷斷續續的虛實關系,構成線的節奏韻律感。

轉識

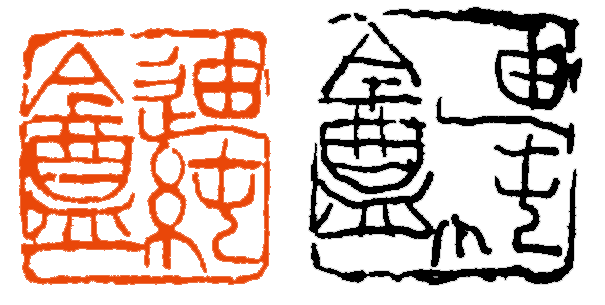

“迪純盦”中,印文線條有粗有細,有自身的韻律,其邊線上下兩邊較完整,左右兩邊細而斷殘,與邊文相配,成虛實互補,共創印面之完整。

迪純盦

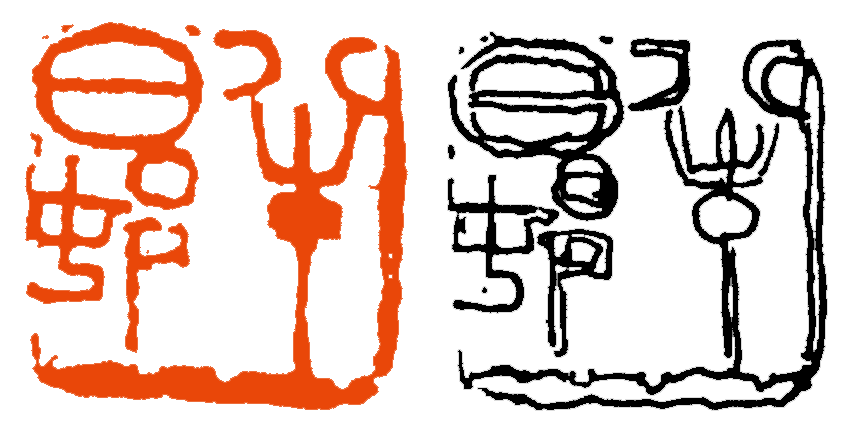

“半日村”中,印中的右、底兩邊特厚,有小殘,“半”之頭與“日”“村”等字共同構成上與左邊的密集線有代邊之功能,粗邊與印文中右下部的大空形成對比,又成虛實,印文密集帶緊接邊處以代邊,又有近邊處的小空小虛互襯彼此間虛實,從而產生互補的效用。

半日村

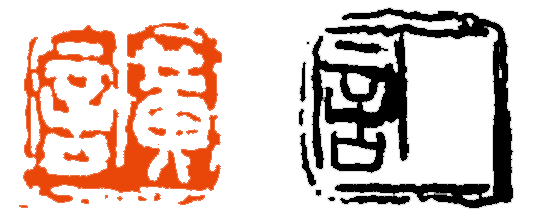

“竹楣”中,邊、格皆各有虛實,并與印文構成虛實的對比以互襯互補。

竹楣

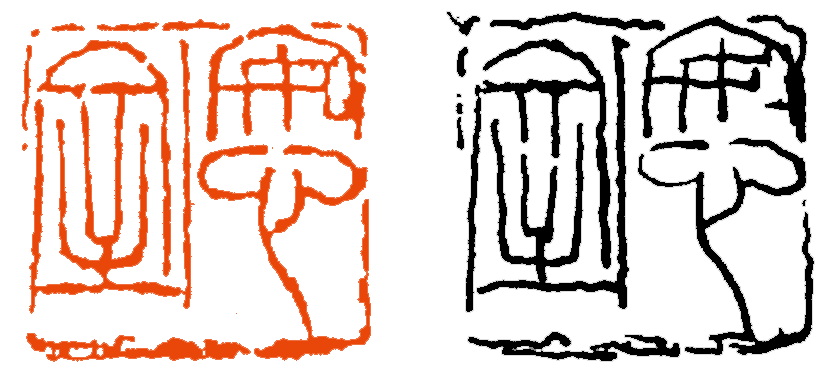

“張公束”除底邊實外,其他三邊各有不同虛法,以襯字而生互補之功。

張公束

“畫奴”厚邊與印中之空及厚邊之連斷與印文的空實,構成彼此互讓、互助、互補的關系,共同構成全印疏密對比、自然生動之態。

筆意相連

印文的線條在表現時應注意筆意的傳達與體現。邊格的線條是全印組成的有機因素,同樣也應有筆意的表現,一求生動,二求與印文筆致相配合、相呼應、共生輝。

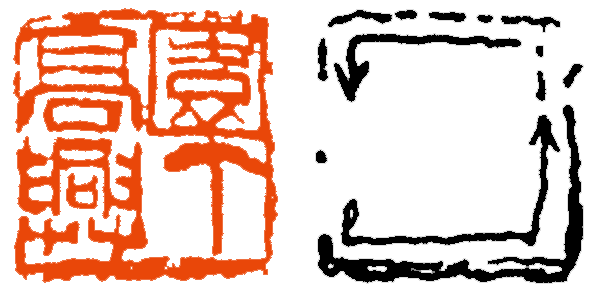

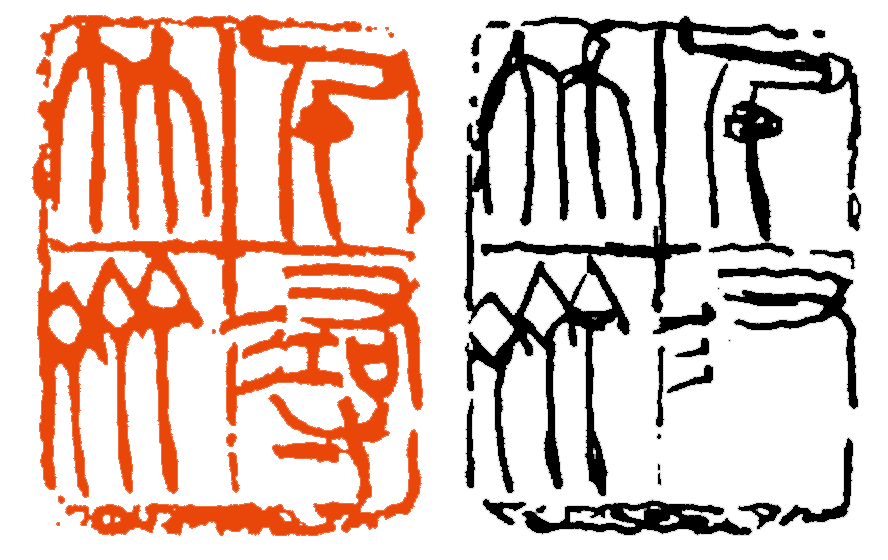

“園丁高興”邊線的筆意于示意線中可見:逆鋒落筆成濃重之筆,向右行,再向上,而后由枯淡轉向“高”左邊收筆。線條本身有濃重轉細實而后枯的節奏感。

園丁高興

“松石園灑掃男丁”、“園丁”白文邊與中界線,從示意線中可見筆之起訖以及中界與邊線結束部的抖戰筆意,這種邊界中的重抖與印文的重畫及抖的刻刀筆意相呼應。

松石園灑掃男丁

園丁

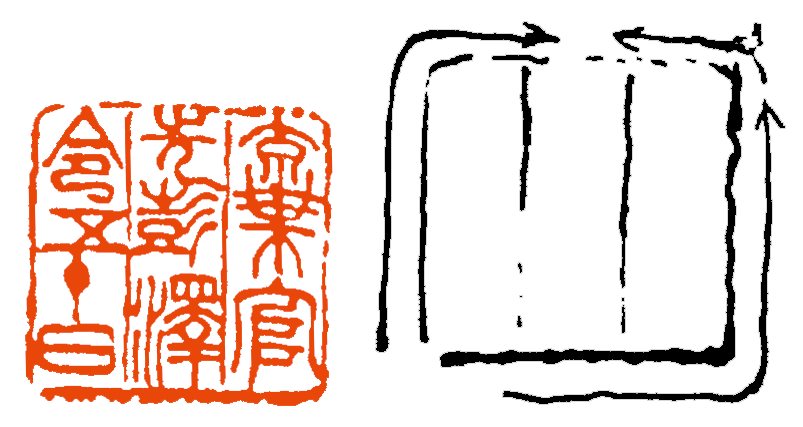

“棄官先彭澤令五十日”中,其邊框線由兩筆組成,由示意圖中可見印中兩界畫由上而下的起、運、收的情況,因為印文之線條用筆并不十分突出,故其邊亦隨之,以相配合。

棄官先彭澤令五十日

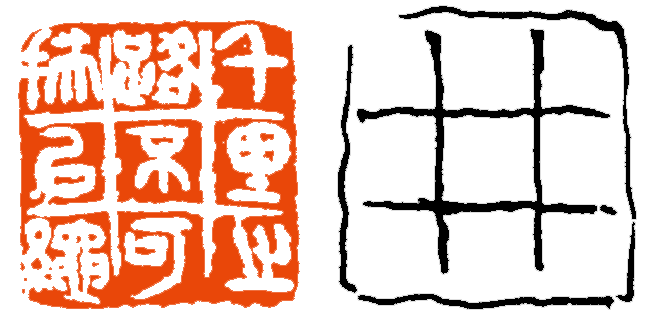

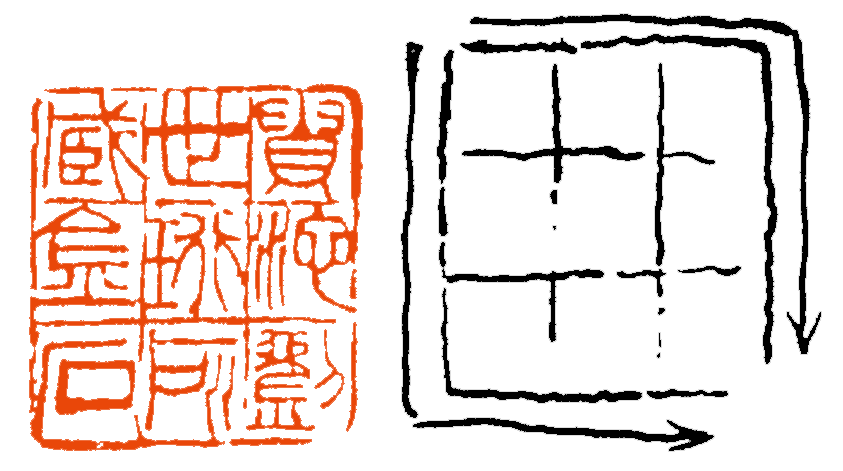

“千里之路不可扶以繩”中,印中“井”字格,可見其由上至下、由左至右的逆鋒落筆、中鋒運筆、轉提藏鋒等用筆之意。

千里之路不可扶以繩

“貴池劉世珩所藏金石”中,邊框線由兩筆組成,略重,而“井”格線略細,并各有斷殘之處讓字之出鋒,如“池”與“藏”等字中的向右一捺,然這種斷處仍有筆斷意連之感。全印則猶如分許多小室的大家庭,有分有合,親密團結之象油然而生。

貴池劉世珩所藏金石

變化統一

在章法中,其界格邊的功用可使筆畫少者增其筆畫,以使全印勻稱;或使原字筆畫多者更顯緊密。這種安排可以使章法更多變化,也是一種使全印統一的手段,同時在邊格彼此之間也存在著變化與統一的關系。

“聚學軒”是字與邊的變化統一,三字均為左右結構,為避免雷同與分散,都使左低右高,以求其變;在邊與字上,靠邊之畫,有的適應欄邊之形,如“聚”字之左上橫豎折與“又”之第二筆,有的則邊讓字,如“軒(軒)”之“田”部等處。最后由邊的有分有合、有斷有續而統一連貫之。

聚學軒

“黃言”中,豎界左右與字各有接與分,是變化其筆法而統一字與界邊之線。

黃言

“安心室”中,除底邊略粗而殘外,其他三邊粗細與字同,但又各有斷殘,這就是統一中的變化。

安心室

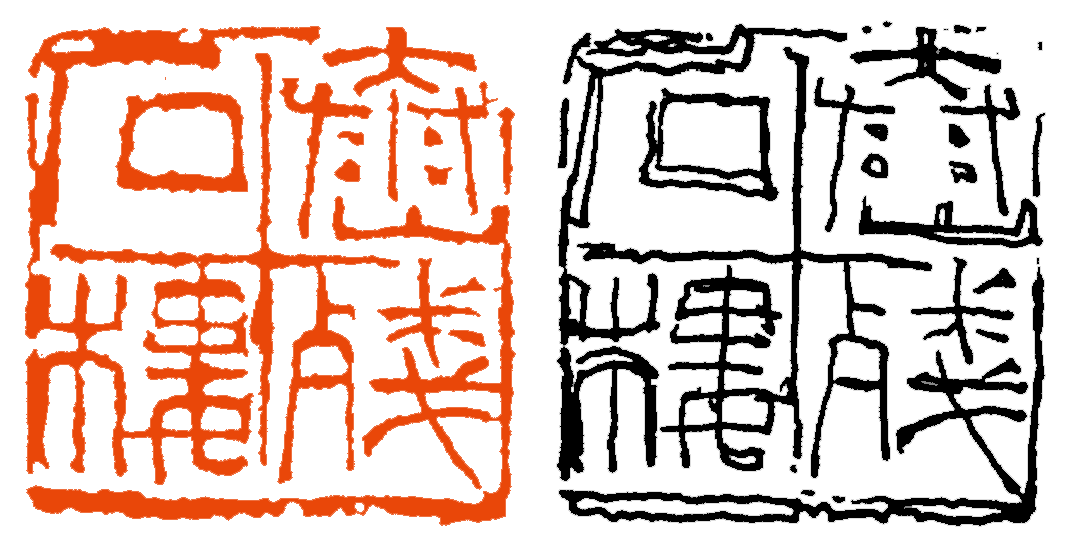

“雍睦堂”中,其字筆畫均多粗實,而邊與界之線,多粗(底邊)實,外層朱邊則多殘損,以與字畫之略殘相統一。

雍睦堂

“千尋竹齋”中,邊格組成一“田”字,四字分居其中,各字與格邊,有離有靠,明顯者如“千”“齋”二字各居一邊,有穿有阻,如“尋”之首撇則穿中界,“竹齋”左邊與“尋”之二、三撇則受阻,這是格中字的傾、靠、依、托、穿壁與阻塞的變化與全印的統一。

千尋竹齋

“泰山殘石樓”印中之格線,如橫格之尾部,由于“殘”字“戈”部上升而斷穿,“歹”部則因上升而受阻。“泰”字頭與“石”字頭亦有此現象,這是邊格與印文字畫關系上多種多樣的變化并由邊與格為之統一。

泰山殘石樓

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號