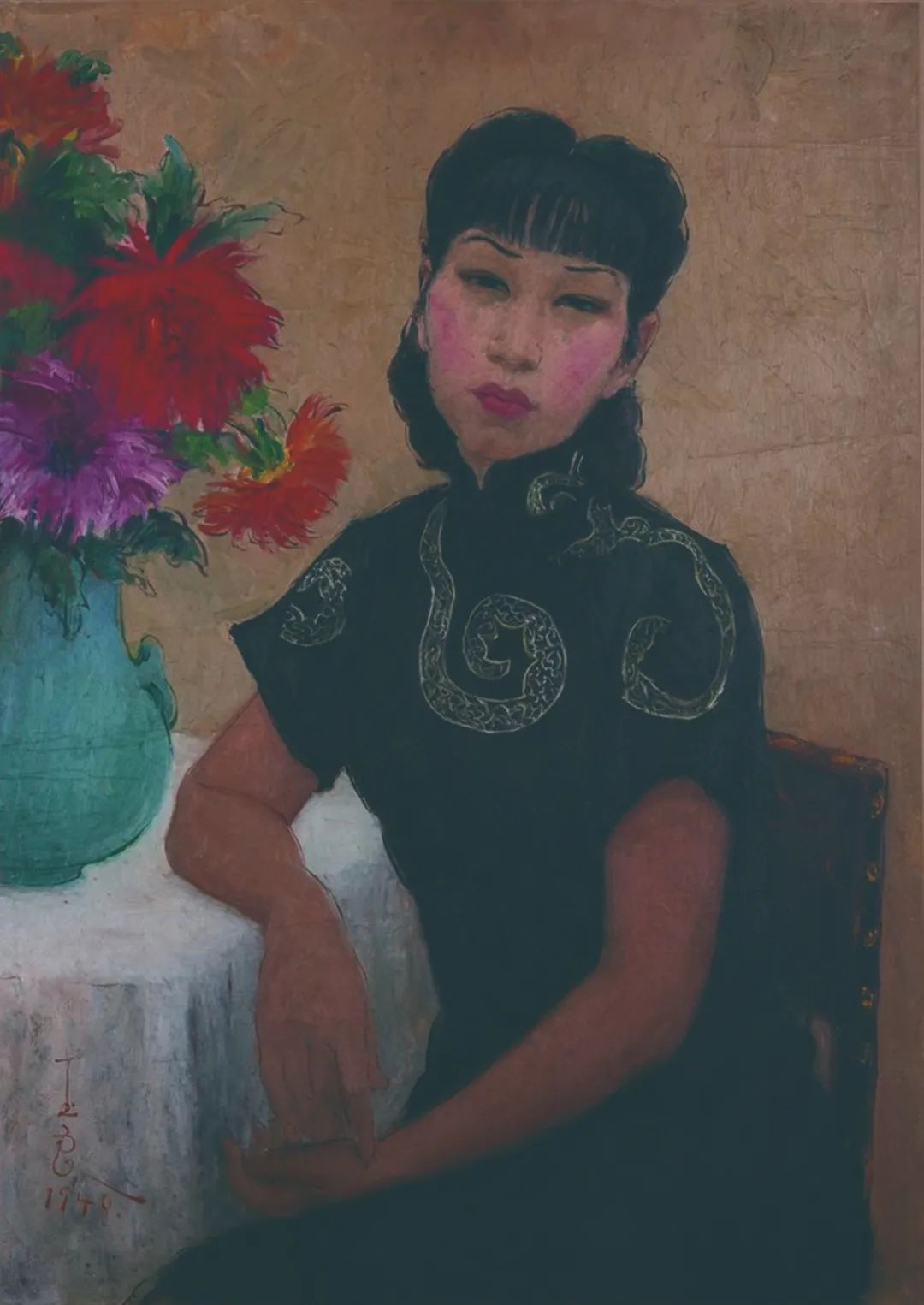

潘玉良 自畫像 油畫 90cm×64cm 1940年

閆平 自畫像 油畫 50cm×40cm 2015年

-

姚玳玫|“個人”發現與自我畫像:|1920—1949年女性藝術家筆下的女性形象

-

紅梅|從家庭向社會的轉變:1949—1976年的女性形象

艾蕾爾|從“女權化”走向“去性別化”:改革開放以來女性主義藝術中的女性形象

《中國美術報》 第222期 美術聚焦

姚玳玫

清末民初,洋畫在上海流行。為商業利益所驅動,作為廣告的以美人肖像為主體的月份牌畫率先風靡,鄭曼陀、丁悚等是當時最受歡迎的月份牌畫作者。美人畫不僅為月份牌所青睞,也為各種消閑類雜志所喜用。陳抱一說:“我記得那個時期的雜志,刊物的封面畫,有許多丁悚所作(例如小型文藝雜志《禮拜六》等)。那個時期,大概也是雜志流行起彩色封面的時候。……陳泊塵,也畫過許多時裝仕女畫,京劇名伶寫生等等。…… 他的畫法,已呈現了脫俗的新趣,色調頗精致美麗,而且富于熱情和高雅氣品。”美人畫的風行營造了一種視覺環境,帶動了以女性為敘述焦點的繪畫風氣,為現代女性肖像藝術的興起奠定了基礎。

潘玉良 顧影 粉筆畫 引自《婦女雜志》第15期第7號,1929年

更有趣的是,20世紀上半葉的女性肖像畫,多出自女性藝術家筆下,這與“五四”時期個人主義思潮涌蕩有關。歐洲的個人主義誕生于公元1500年前后。這個時期,鏡子的發明使人們第一次從鏡中看到自己清晰的面貌。之后,鏡子成為歐洲世界重要的文化象征物,從一種“器物”發展為一種“概念”,鏡象理論正是關于這方面的演述。鏡讓人們認識自己,畫出自己與他人的界限,構造關于自我與他者的種種喻說,人的自我感由此確立。由認識自己而畫自己,自畫像成了歐洲1500年之后繪畫的一種流行樣式。個人主義思潮的興起,無論在歐洲還是在中國,都有過一個強調藝術是自我摹寫方式的時期。20世紀前20年,是中國現代女性美術起步的階段。女學興起,西畫素描、寫生技法引入學堂,嚴格的術科訓練,使女性的自我 摹寫成為可能。1920 年上海美專首次招收女學生,科班教育促使女性繪畫技能迅速成熟,洋畫技法的學習帶來肖像畫和自畫像的流行,早期女學生就受惠于這一環境。1929年4月,民國教育部主辦的首次全國美術展覽會在上海舉行,有30多位女子的近百件作品參加了是次展覽會,那是1920年起步之后近10年女性美術教育總實績的一次展示。其中,研習西畫的女畫家潘玉良、蔡威廉、方君璧、方勻、周麗華、翁元春、唐蘊玉、梁雪清等,多數以肖像或自畫像參展,顯示了早期女性 藝術家筆下女性形象塑造的特色。

蔡威廉 自畫像 引自國立西湖藝專“藝術運動社”展覽圖冊,1929年

在該次全國美展上,潘玉良的幾幅人物畫備受關注。以《顧影》為例,這是一幅女人體,女子一身赤裸,豐滿壯實,烏黑的長發直垂腿部,手里拿著鏡子,顧影自憐,一種典型的鏡象演述。李寓一為《顧影》寫了題識:“人家不愛惜我,我自己愛惜自己!是藝術獨具之精神,是幅蘊發此情操最深刻。其面部因自憐而悵惘,表現在有意與無意之間。”照鏡自憐,正是自我表達的一種方式。從以后的創作來看,潘玉良一生都在畫自己、畫女性。她的女性形象充滿自憐、自愛、自守、自強的氣息。在該次展覽會上,蔡威廉的作品也備受好評。如果說潘玉良注重女性身體摹寫, 蔡威廉則注重女性精神摹寫,她的《自畫像》凸顯人物沉默貞靜、超凡脫俗的神情,構形 簡潔、筆法勁健、用色沉著、輪廓明確,人物表情淡漠幽遠,與現實若即若離。當時有論者殷淑稱其參展的兩幅自畫像:“側面斜視者似無求于世,玉立正視者若有渺茫之幻想”,畫者“內心片時之形象而凝定于畫幅之中”。該 次展覽會,潘、蔡二位最有代表性,其余參展女藝術家,像方君璧、方勻、周麗華、翁元春、 唐蘊玉、梁雪清等,也以肖像畫和自畫像見 長。她們的作品,致力摹寫一個貞靜、超然、優雅的女子(或自己),從選材、構型到畫法,顯示了早期女性美術創作的大致趨向。

郁風 自畫像 引自《良友》第108期,1935年

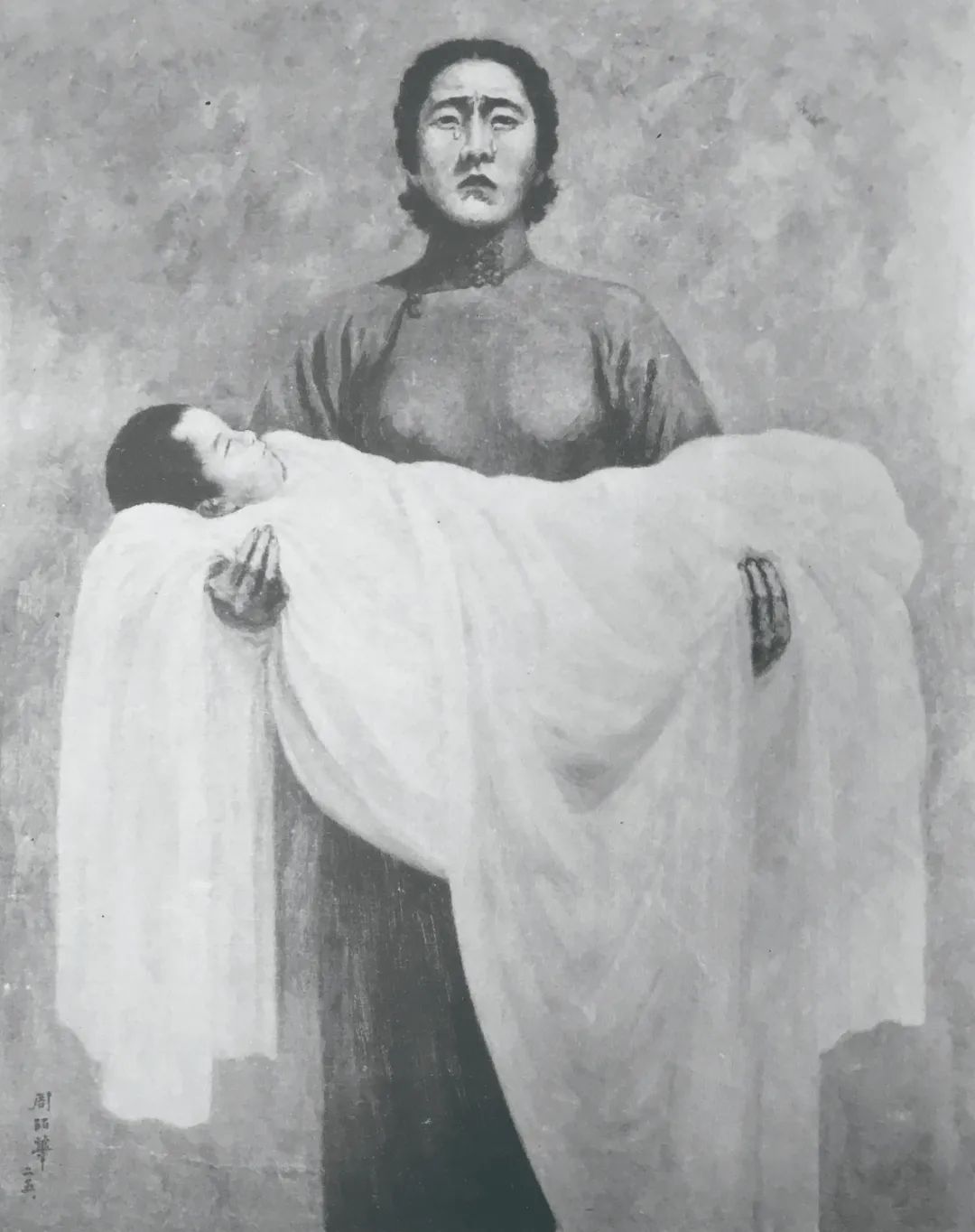

周麗華 永別 引自《周麗華油畫集》,中華書局 1935年

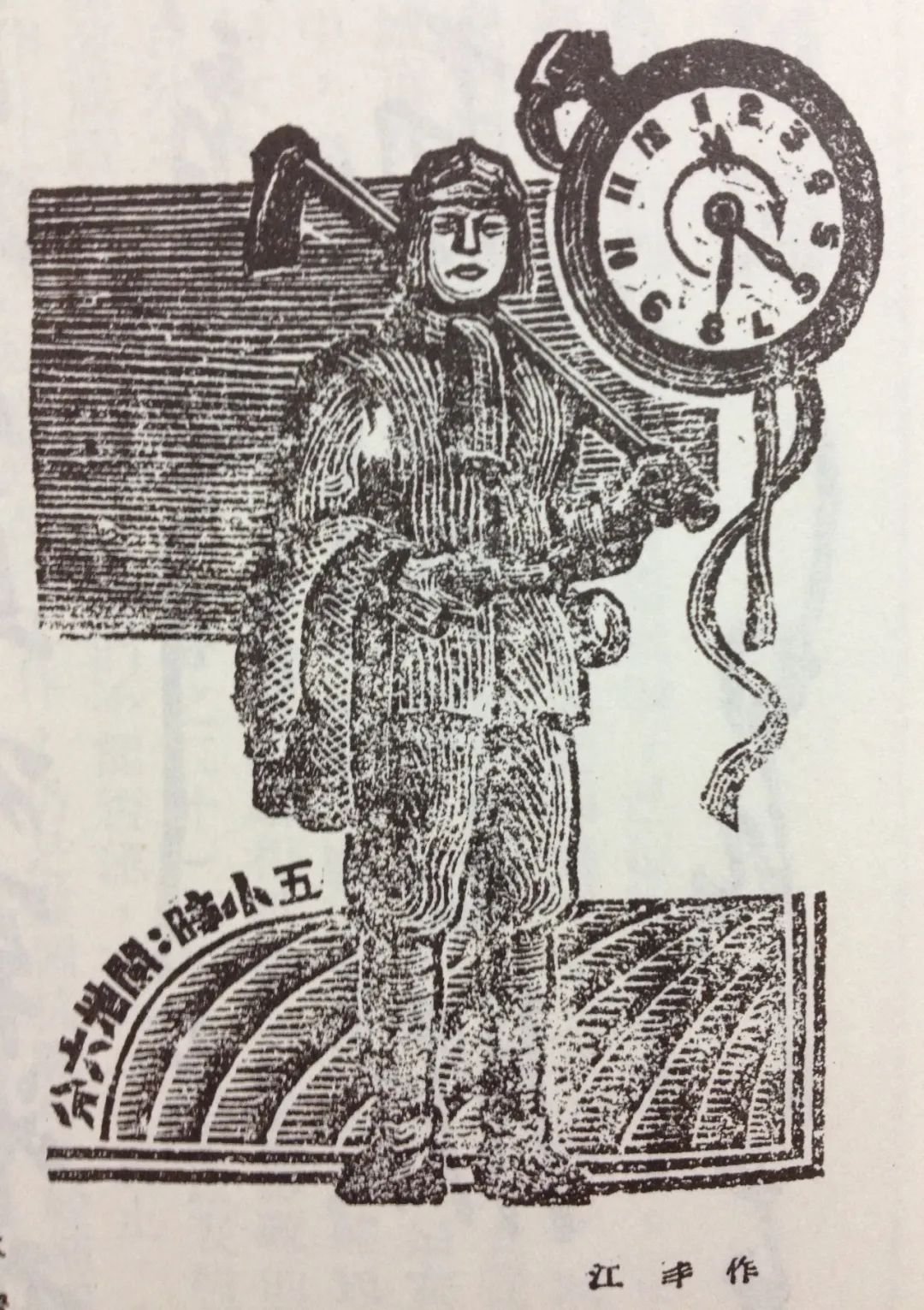

20世紀30年代,女性肖像藝術迎來第一個創作高峰期,至少出現三種類型的女性形象摹寫:一是現代閨秀形象摹寫,像方君璧、唐蘊玉、孫多慈、張倩英、蕭淑芳、梁雪清、張荔英等的創作;二是“五四”新女性形象摹寫,像吳似鴻、梁益堅、郁風、周麗華等的創作;三是城市現代主義女性形象摹寫,像丘堤、關紫 蘭、梁白波、曾奕、楊蔭芳等的創作。盡管不同類型的女性形象包含不同的精神內容和技法特點,它們依然有其共同之處,那就是以自我摹寫和自我表達為核心,我們稱之為“自我畫像”。這股女性肖像藝術創作熱潮一直持續至抗日戰爭前夕。20世紀30年代末至40年代初,抗日戰爭背景下,女性藝術家筆下的女性形象發生變化,以張丹的創作為例,1940年西泠印社印行《張丹女士展覽畫集》,這是一本 國畫作品集,包含山水畫、花卉畫、人物畫三 部分。人物畫依然是女性肖像,體現這個時期的時代觀念和構型特點。《賣花救傷》描繪了脖子上掛著籃子賣花籌錢救傷員的姑娘,背景有大海和漁船,全民抗戰的立意顯然。《流離》可能是自畫像,剪短發的女子扛著包袱,一臉毅然,背后是紛亂流徙的人群。這個時期,女性形象已身著工農大眾服裝。與此同時,延安解放區的美術創作,女性作者基本缺 席,男性藝術家筆下的女性形象(女工農兵),帶有明顯的主體虛擬性和政治寓意。這些形象孔武有力,漸漸抽離女性自我摹寫內涵,而奔赴圖像主體泛化的民族救亡、階級斗爭題旨。女性畫像“自我”的含義逐漸消失。這種圖式為1949年之后新中國美術所繼承,很長一段時間成為女性肖像的主流圖式,直至20世紀80年代改革開放。

張丹 流離 引自《張丹女士展覽畫集》,西泠印社 1940年

1920—1949年前大半段,自我畫像構成女性形象摹寫的一種基本樣式,伴隨這個時期女性美術從起步到成熟的全過程,盡管后期在特殊的戰爭背景下其情況有所改變。墨西哥女藝術家弗里達·卡羅說:“我畫我自己,因為我是我最熟知的主題。”20世紀上半葉中國女性藝術創作也呈現相似的認識和追求。她們多數以肖像畫或自畫像步入藝術殿堂,致力于塑造自我形象及與自我相關的同性的形象,她們的人格身心與藝術創造同步成長、相輔相成。她們以這種方式顯示了女性對自我世界的始終不渝的關心和守護。

江豐 五小時開六分地 引自《中國婦女》第一期,1940年

《中國美術報》 第222期 美術聚焦

紅梅

1949—1976年美術作品中的女性形象,學界通常將其概括為以男性為楷模的“鐵姑娘”,從而認為,正是在“男女都一樣”的口號下遮蔽了女性的自身意識。但是,如果仔細考察這一時期不同階段視覺藝術中的女性形象,我們就會發現,這些女性形象有一個從家庭向非家庭形象的轉變過程。

林崗 群英會上的趙桂蘭 絹本設色 176.5cm×213.5cm 1950年 中央美術學院美術館藏

1952年9月4日,文化部公布1951至1952年度新年畫創作評選結果,林崗的《群英會上的趙桂蘭》獲一等獎。林崗在《群英會上的趙桂蘭》中塑造的是一個工人勞模,然而從視覺形象上看依然是一個家庭婦女,樸實甚至是嬌小,遠沒有后來女英雄形象中鐵一般的身軀和氣概。同一時期,姜燕的《考考媽媽》除了在內容上配合了當時的掃盲運動外,畫面形象上的“媽媽”是一種典型的農村傳統婦女形象,身處家庭環境,正在哺乳并接受教育,符合中國傳統上對婦女溫柔賢惠的要求,整個畫面呈現出雅淡精致的效果,這幅作品在當時獲得了普遍的好評。湯文選在《婆媳上冬學》(1954)中塑造了雪夜上冬學的婆媳兩代農村女性,尤其是臃腫的棉衣和圍裙成為兩人是家庭婦女的標志。從以上 幾幅作品中可以看出,此時期,在無論男性還是女性藝術家筆下的理想女性形象偏向一種家庭婦女和接受國家知識教育的形象,這與20世紀60年代的“鐵姑娘”形象截然不同。

姜燕 考考媽媽 紙本設色 114cm×65cm 1953年 中國美術館藏

王玉玨 山村醫生 中國畫 84cm×63cm 1964年

如果從女性主義藝術的視角來看,王文彬的《夯歌》(1957—1962)和朱乃正的《金色季節》(1962)兩幅作品為現實的女性樹立了榜樣:像男人一樣強壯,像男人一樣參加社會主義建設。與這兩幅作品形成對照的是同一時期一些女性藝術家的作品,如溫葆的《四個姑娘》、王玉玨的《山村醫生》、王霞的《海島姑娘》、邵晶坤的《鐵姑娘》、趙友萍的《代表會上的女委員》和單應桂的《當代英雄》 等作品。溫葆在《四個姑娘》(1962)中塑造了四個健康而愉快的農村姑娘,分別表現了穩重、羞澀、粗獷和憨厚的四種不同個性,場景不是勞動而是在休息。這幅具有團體肖像畫性質的作品給人留下深刻印象的不在于正面歌頌了農村的集體勞動,而在于突出了女性的個體性格。王玉玨在《山村醫生》(1963) 中所塑造的女醫生形象,如果除卻了醫藥箱和藥棉等標志性事物,那么剩下的就是一個 嫻靜溫柔的青年女性,尤其是草帽旁邊的那朵紅花,更是顯示了女性的愛美之心。這種對女性美的描繪,也在作者的另一幅作品《農場新兵》(1964)中不經意間流露出來。而王霞在《海島姑娘》(1961)中塑造的女性形象則完全是男性化的“鐵姑娘”的形象了,這件作品很典型地反映了當時的一種審美趣味,畫中那個純樸健壯的勞動婦女形象正是 “能頂半邊天”的女性形象。以她們如男人一 樣健康結實的體魄,來與以往那種弱不禁風的“資產階級小姐”形象相區別。

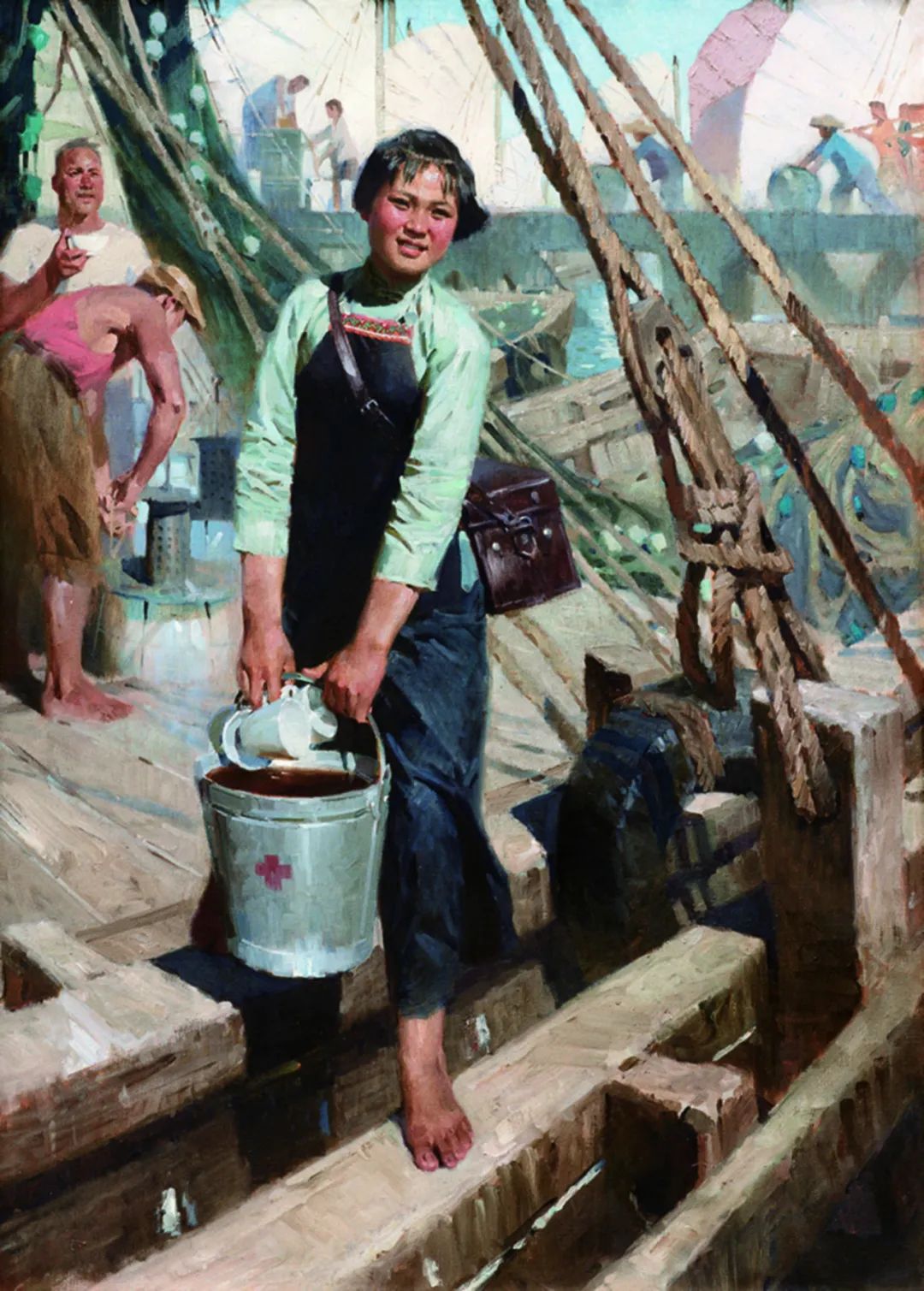

王霞 海島姑娘 布面油彩 173cm×84cm 1961年 中國美術館藏

隨著“文革”的到來,鐵姑娘形象和女民兵形象成為了繪畫中的主要女性形象。這一時期,比較典型的女性形象有潘嘉俊的《我是海燕》(1971)、楊之光的《礦山新兵》(1972)、 陳衍寧的《漁港新醫》(1973)等作品,在遵循“紅、光、亮”的原則下,這些男性藝術家的作品已經在開始表現一定的女性美。尤其是《漁港新醫》,將赤腳醫生置于一個生活化的場景中,再加上稍微傾斜表明正在用力提水桶的姿態,活脫脫一個真實的海邊少女,而不是一個無所不能的“鐵姑娘”。而在同時期女性藝術家作品中比較有代表性的是鷗洋的《新課堂》和周思聰的《長白青松》。這兩幅作品有共同之處,那就是在主題中進行了藝術家自己的藝術探索。鷗洋的《新課堂》表現的是“文革”中“教育革命”的成果“開門辦學”。這幅畫中穿粉紅上衣的少女一手持田野中的秧苗,一手持裝有幼苗的瓶子,連同腳邊小黑板上的“試題:如何保護秧苗”共同形成一種主題圖像。然而此幅作品真正打動人的卻是畫面上無處不在的陽光,以及由于冷暖色對比而帶來的明媚、鮮艷這樣的“響亮” 效果,實際上這已經脫離了“文革”范式,更多的是藝術家的一種自主性的藝術探索。周思聰的《長白青松》(1973)雖然在表面上符合“紅、光、亮”的范式,然而藝術家真正表達的卻是師生之間的深厚情誼,這種人道主義關懷,在1978年的《人民和總理》中表現得更為直接。從女性藝術的視角來看,這些作品似乎能在某種程度上被解讀為女性意識的某種覺醒。

陳衍寧 漁港新醫 布面油彩 138.2cm×98.3cm 1974年 中國美術館藏

從以上的分析中可以看到,1949—1976年的女性視覺形象存在著一個由家庭婦女到“鐵姑娘”,然后又向女性美回歸的脈絡。然而,無論說是一種對“女性”的主動“放棄”,還是對“女性”無意地“遮蔽”,這都應當被看作是一種表達女性意識的不同方式, 只不過這些視覺形象中所蘊含的女性意識是以一種比較曲折和隱晦的方式顯示出來而已。

(作者系中央美術學院理論出版部主任)

《中國美術報》 第222期 美術聚焦

艾蕾爾

劉虹 麗色·唇語31 油畫 180cm×150cm 2009年

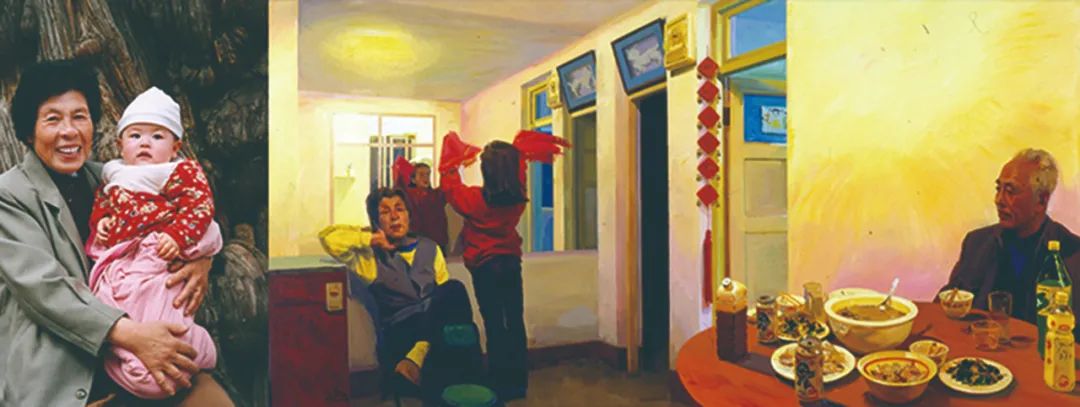

喻紅 她——退休工人 油畫 150cm×300cm+150cm×105cm 2004年

陶艾民 女人河 裝置 2005年

陳可 我 油畫 100cm×100cm 2009年

熊莉鈞 路 油畫 150cm×150cm 2013年

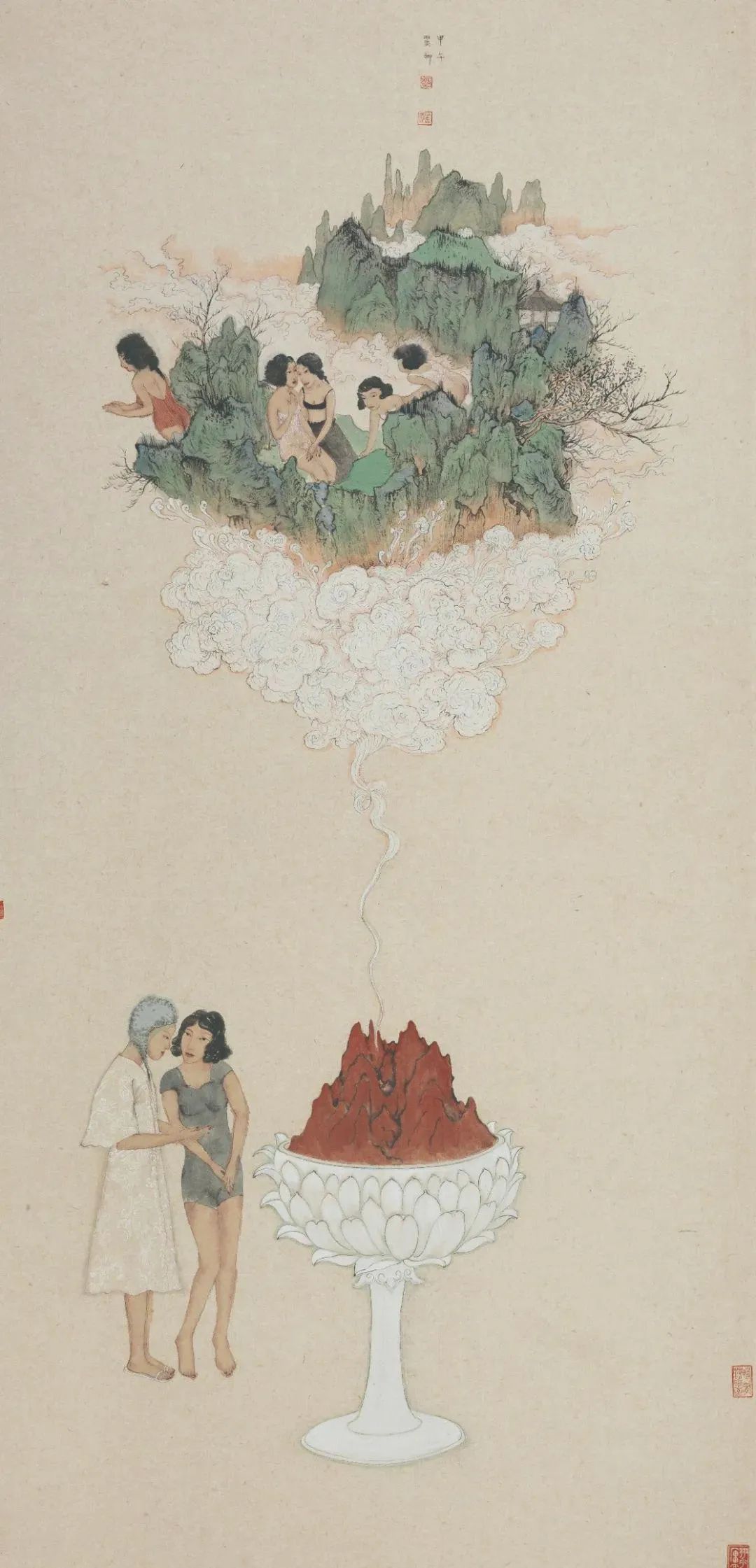

趙麗娜 濡 紙本設色 145cm×71cm 2013年

王丹旸 YES YES YES 數碼繪畫 200cm×200cm 2017年

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號