關良的畫在許久之前并沒有像現在這樣受到重視,不少人認為他的畫像小孩子畫的,有些欣賞不了。令人意想不到的是,在關良去世30多年后的今天,他的畫變得備受歡迎,特別是在藝術品市場上屢創高值,只要是關良的真跡,已是一紙難求了。由此可見,人們對藝術的認知也是在不斷變化中提高的。

關良有著非常完整的履歷。他1900年12月30日生于廣東番禺。1917年赴日本留學,入川端美術學校,與朱屺瞻先生進的是同一所學校,二人同樣也都師從藤島武二。后關良轉入東京“太平洋畫會”受教于中村不折先生。中村不折(1868—1943)是日本著名美術家兼文物收藏家,曾在法國留學,對中國書畫藝術有著精深的研究。關良在其精心培養下,收獲頗多。關良在日本時的油畫曾受到凡·高與高更作品的陶染,這種陶染進而在他日后的中國畫創作中自然地表現出來。1923年,關良在東京太平洋美術學院畢業回國,先后任教于上海神州女校、上海美專,又受邀在郭沫若、郁達夫創辦的創造社擔任美術編輯,從此與郭沫若交往密切。關良曾參加北伐,任政治部藝術股長,仍在郭沫若的領導下工作。在20世紀30—40年代,他的活動主要輾轉于廣州、上海、四川等地。然而,真正讓關良一舉成名的是1942年他在成都的個人畫展,當時在美術界引起了很大的轟動,時人認為他的作品乃“古今奇作”,更有郭沫若親自撰寫《關良藝術論》,極力推崇關良的畫作。關良從此成為用水墨寫意來畫戲劇人物的開山鼻祖,他作品的樣式(風格)也影響了后來者,如韓羽、高馬得等。

觀察關良的作品,除油畫外,畫得最多的當然是水墨戲劇人物。之外還有靜物以及少量的風景,我之所以不用花卉和山水來表述,是因我以為關良的這類畫應該稱靜物和風景更為妥帖。不可否認,盡管受到西方藝術的影響,關良的畫作卻始終透露出東方文化的一種精神,保持了中國畫的藝術特色,具有中國氣派。蘇東坡曾云:“論畫以形似,見與兒童鄰。”這一論述對中國傳統文人畫的發展曾經產生過很大的影響,我相信這對關良藝術的影響也一定是巨大的。觀關良的畫,其用筆和線條處處體現出一種兒童的稚拙之趣。關良熱愛京劇藝術,還認真拜師學戲,這種知識的積累和修養的提升,對他的創作無疑會有極大的幫助。我曾聽說過,關良畫中的戲劇人物,神態惟妙惟肖,特別是戲劇行家,更是喜歡關良的畫,若用神魂顛倒來形容他們癡迷的程度,一點都不為過。可惜,至今我只能僅僅停留在繪畫本體上去解讀與欣賞關良的畫作,主要是對戲劇和戲曲藝術一竅不通,所以往往無法深入體會關良這些作品的真正妙處。曲高和寡,其實要真正讀懂關良的藝術絕非是一件很容易的事情。

關良《戲曲人物》1977年

關良《戲曲人物》1979年

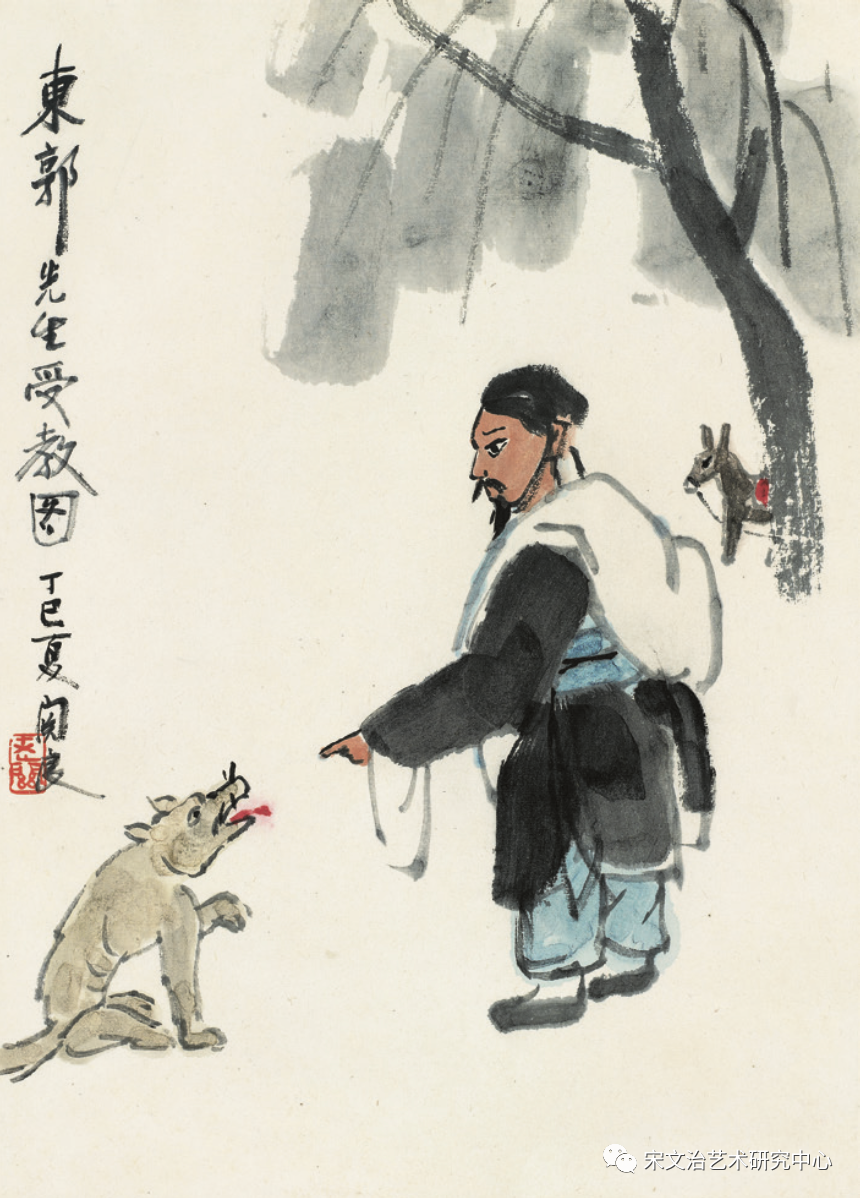

關良《東郭先生受教圖》1977年

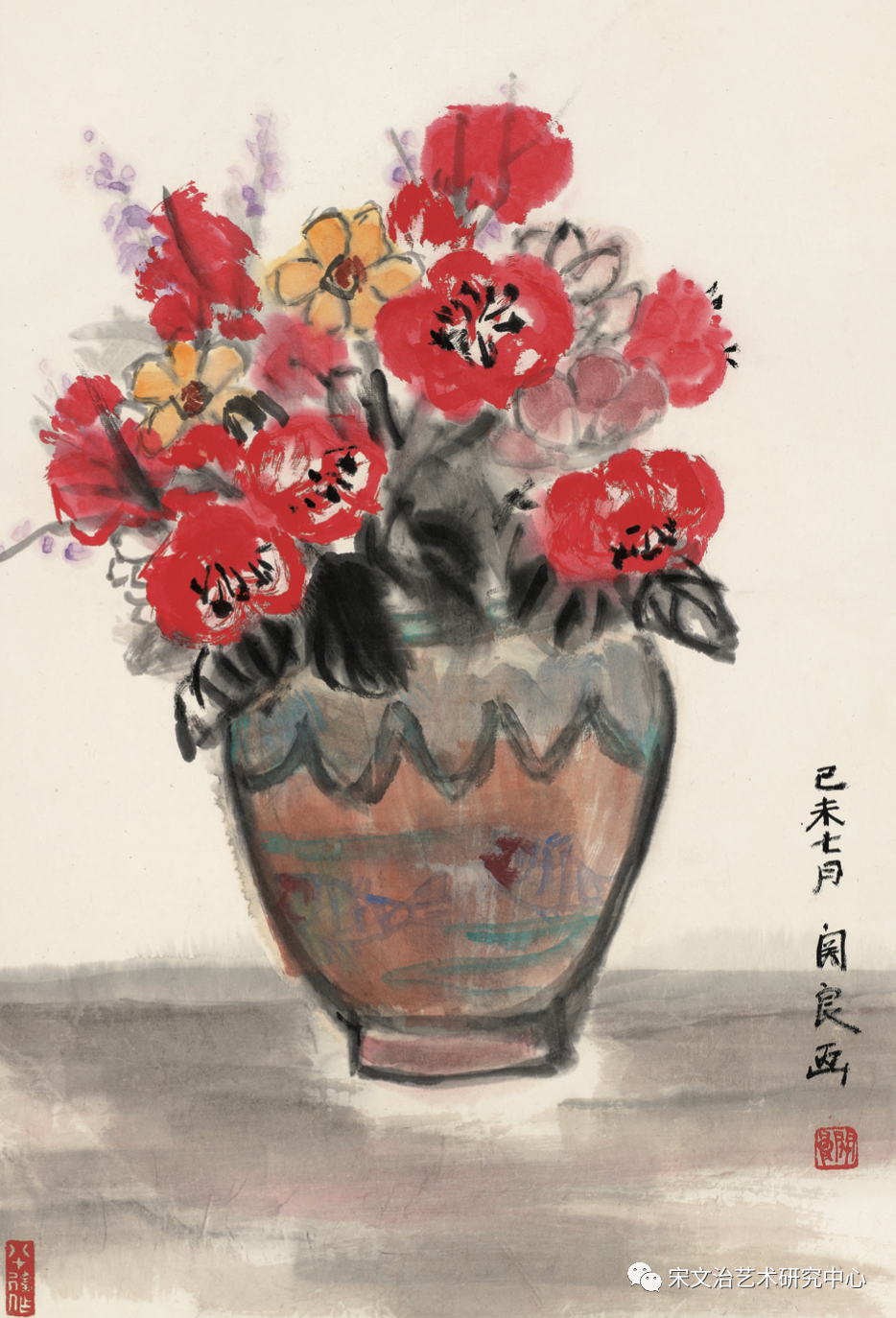

我收藏有關良四件作品,皆作于20世紀70年代末,其中兩張為《戲曲人物》,一張《東郭先生受教圖》,還有一幅《瓶花》。除了《瓶花》尺幅略大一點,其他都是一平尺左右甚至還不到一平尺的小品。關良畫作,一般都不大,偶見四尺整紙,已經大得不得了了。這四幅畫中,就我個人喜歡而言,當以《瓶花》為最。我在上海求學時,就畫過不少油畫、水粉靜物寫生,深知要畫好一幅靜物也絕非易事。關良的這幅《瓶花》,完全采用了西洋靜物的構圖,但以中國畫的筆觸率涂勾寫,色彩簡潔,單線平涂卻又不失豐滿與厚重,《瓶花》所呈現出的力度,我們在凡·高的名作《向日葵》中似曾相識。能用中國畫的精神去作靜物寫生的高手,除關良外,再有一位便是林風眠,但他們兩人一個留日,一個留法,風格和套路是完全不同的。《瓶花》作于1979年,關良時年80歲。

關良《瓶花》1979年

關良(1900—1986),字良公,廣東番禺人。生前任浙江美術學院教授、上海中國畫院畫師。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號