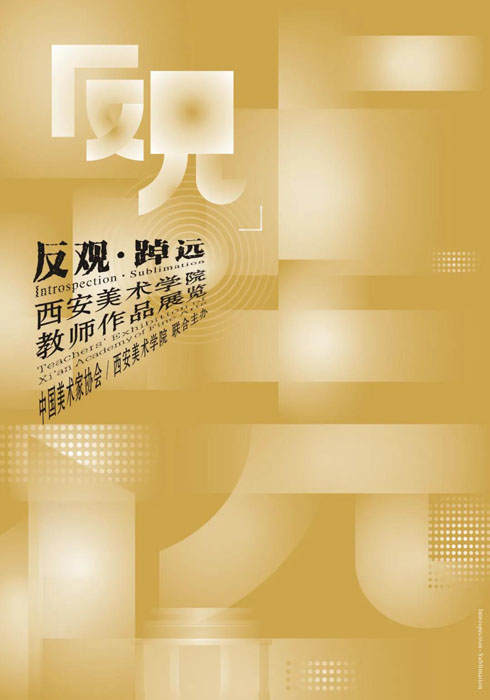

近日,由中國美術家協會、西安美術學院主辦的“反觀·踔遠--西安美術學院教師作品展”在線啟幕。

西安美術學院是西北地區唯一一所高水平藝術院校,擁有一流專業和雄厚師資,“長安畫派”、“黃土畫派”更是代表著新中國人物畫標桿。同時,學院擁有一批在國內外具有獨特藝術面貌和影響力的知名藝術家,并形成老中青傳幫帶的藝術梯隊。在新時代發展中,學院努力尋求用美育化人、用美術謳歌的展覽新途徑。通過舉辦“反觀 ? 踔遠——西安美術學院教師作品展”,一方面展示學院扎根時代、傳承紅色美術基因、弘揚中華傳統優秀文化、闡釋新時代重大現實意義的創作目標,另一方面反觀內省,全面審視學院創作的發展歷程。

據悉,此次展覽共展出全院老中青三代藝術家、專業教師作品1350多幅,以人民為中心的創作導向,繼承傳統、銳意創新的藝術語言描繪新時代華彩篇章,向建黨100周年獻禮。

長按識別二維碼進入小程序

展覽前言:

西安美術學院現在的校門,是由長安縣興國寺老美院舊址拆遷復制的。校門整體為歐式風格,其中帶有前蘇聯時期的建筑風格,體現了時代的特征。八根希臘式柱礎支撐起兩層門楣,邊飾有象征藝術的玫瑰與中國式的吉祥云紋。門楣的正背,分別鐫刻著毛澤東書體的校名和仿效魯迅書法寫成的“文藝為工農兵服務”。

七十年過去,進進出出,大門依舊。對于西安美院的學子來說,走進來染上了“紅色基因”,走出去又記下了“大魯藝”的警句。“門”被看作是家的最后一道屏障,也是一個大家族歷史的象征。前輩的用心,就是為今天建立坐標,為一代一代的師生找到了家的方向。——與中國新美術的發展同步,這就是西安美術學院的前世今生。

美術學院是藝術教育的綜合體,美術創作是美術教育的目的之一,美術作品作為檢視一所學院整體發展水平的標尺,它也匯集并呈現著大批人才培養的成果。西安美術學院依靠著一代代美術教育家的不懈追求,通過一批批作品的敘述,才得以在國內獲得廣泛的影響力。

在1949年以后的中國美術圖譜里,不可或缺的是西部畫風的存在,因為這是一處精神的高地,在其風格的背后,我們能夠領略到陜西地域的多樣性和包容性,還有那深藏著的古代藝術的歷史文脈。從北部沙漠、黃土高原,到中部渭河流域的關中平原,由秦嶺以南的秦山巴水,漢江兩岸以及丹江流域所形成的地形地貌,使這塊土地堅實、深厚、寬廣,記錄并印證了博大精深的陜西古代文化。

在這塊土地上,我們常會用心感知華夏文明發祥的源頭,感悟由神話傳說到半坡文化的興起,再到周、秦、漢、唐正統文化基因的傳承。那些被勞動者承襲下來的民間藝術,保存著豐富而古老的民俗文化遺產,見證著非遺文化的誕生與流傳,成為地域性民間傳統文化和歷史變遷的“活化石”。延安是中國革命的“搖籃”,借助思想的力量,革命運動與大眾文藝相結合,反映出中華民族在特定歷史時期和特殊政治環境中所形成的群體政治心態,最終成為了中國革命文藝傳統。

如果說地域是滋生形式和風格的先決條件,文明代表著藝術生活的緣起,那么“革命”就是開放的精神支柱。時間的綿延,仿佛走進了空間再造的演進之中,新時代的“絲路”暢想,緊隨著的是創造的快樂。我們的作品樣貌,我們的精神訴求,也無一例外地是要在這樣的維度上擴展的。

“反觀”是內省,是“以眾人之見來觀”,也是通過新媒介擴大我們的視野的路徑。敢于正視現實,從而達至克服貧乏平庸的彼岸。“踔遠”是一種狀態,體現出一種能力,也是以振奮的精神,跳躍的力量,重新出發的姿態。

始于1949年的中國美術發展歷程,西安美術學院作為奠基者和創造者,留下了豐厚的藝術遺產。對我們而言,傳統,并非內涵空洞的概念堆砌;遺產,不再是滯留博物館的遺骸。而恰恰相反,它正表明了我們在新的時代正視傳統的態度,并且成為今天促使我們轉變觀念再出發的信心所在。

傳承與創造具有連續性,兩者并不對立。或許,也正是有了對這種關系的糾結與徘徊才生發出創新意識。藝術創作在提煉傳統文化精髓的基礎上,經由現代文明的洗禮,必將產生突破性創造性成就,已是不爭的事實。最后,需要強調的是,只有站在時代的前列才有發言權,只有融入當代社會生活的洪流中才能卓越。

追求卓越是西美人的信念。

西安美術學院院長:

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號