西洋古典油畫部專家

楊虹儀

有時我會如此渴望畫風景,仿若是通過一次漫長的散步得以清醒,在大自然的全部中,例如樹木,我覺察到了表現力和靈魂的棲息。

文森·梵高

霍克尼著迷于梵高的這段對樹木的描繪,并認為有無聊的風景畫但是沒有無聊的風景。他愛大自然的一切,愛樹和樹的靈魂——他的繪畫充滿喜悅。

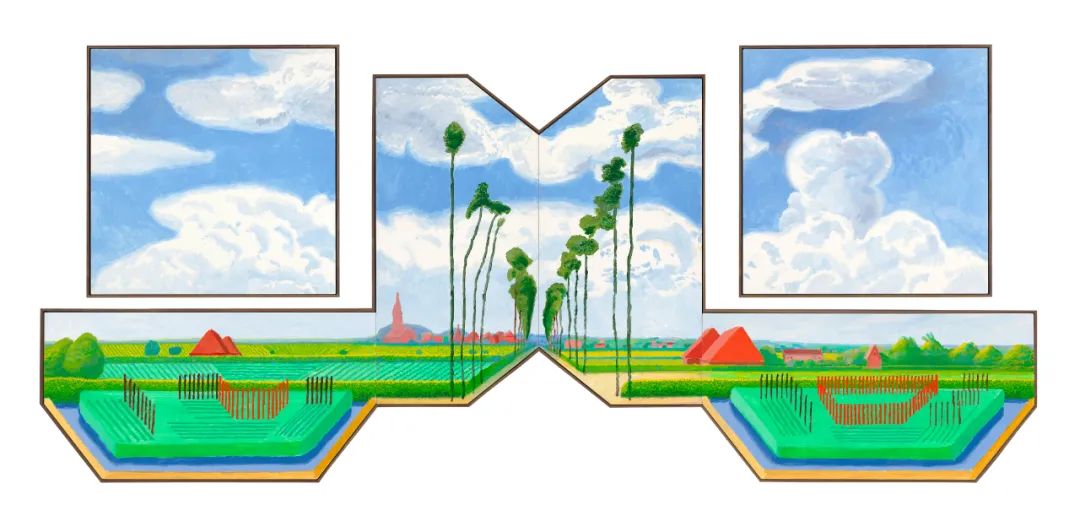

十八歲的霍克尼頭一次來到倫敦時,在國家美術館看到了十七世紀荷蘭畫家梅德特?霍貝瑪(Meindert Hobbema)的這幅畫,一見鐘情:「我一直都很喜愛這幅畫。原作非常漂亮」。他發現,這幅畫有兩個沒影點(vanishing points),一個是在畫面中央路的盡頭,另一個是在天空。但是樹木之高大,讓觀者總是向上看。霍克尼在八十歲時對這件作品進行再創作,畫布特別的形狀突出顯露兩個沒影點。

? David Hockney , 圖片提供:Richard Schmidt

梅德特?霍貝瑪是十七世紀最為重要的荷蘭風景畫家之一雅各布·凡·雷斯達爾(Jacob van Ruisdael)的學生。雷斯達爾對于風景畫作為一個獨立專門繪畫主題的發展起到了十分重要的作用。霍貝瑪早期作品風格與雷斯達爾接近,后期開創出自己獨特的風格,很受藝術市場和藏家的喜愛。這件作品獨特的視角使畫面充滿現代感,給與觀者近乎超現實的視覺體驗。

雅各布·凡·雷斯達爾

雅各布·凡·雷斯達爾《林蔭道路蜿蜒朝向遠方鄉間小屋》

梅德特?霍貝瑪

《有旅者穿梭小屋邊道的樹林景觀》

油畫畫布,61x 86.5 公分

成交價:3,936,000 美元

(2007年 紐約蘇富比)

---

霍貝瑪同樣有兩個沒影點的作品參考

英雄所見略同。1873年,二十歲的梵高來到倫敦做畫廊助理。他住在城南,常常沿著泰晤士河散步,再過河到國家博物館,沉浸于古典藝術的殿堂。國家美術館在梵高到來前兩年剛剛收了這件霍貝瑪的作品,梵高見到這幅畫時被驚艷到了,并寫信告訴弟弟西奧(Theo)要「留意這件霍貝瑪」。梵高后來受這件作品激發而創造了《秋季楊樹大道》。

霍克尼癡迷于西洋古典油畫及其技法,并與物理學家 Charles M. Falco.共同提出了Hockney–Falco 理論,認為在藝術史上,對于例如投影描繪儀,暗室等光學儀器的應用大大促進了繪畫寫實性和準確性的發展。其研究出版可見《秘笈:重新發現古典大師們的失傳技術》(Secret Knowledge: Rediscovering the Lost Techniques of the Old Masters)。

---

霍克尼曾以此作品為藍圖,并應用逆向透視創作出一幅六角形壓克力版畫,詳情請瀏覽 https://www.thedavidhockneyfoundation.org/chronology/2017

霍克尼對西洋古典繪畫的熱愛和研究成為了他藝術創作的靈感,尊重傳統卻能夠走出傳統:他挑戰數百年來的藝術家們對于透視的定義,提出了「逆向透視」(reverse perspective)的概念。霍克尼認為,透視本身是對繪畫的局限,他需要擺脫透視的束縛,創造空間。而樹的神奇之處在于——它本身是沒有透視的!「樹」成為了霍克尼作品中反復出現的主題。

霍克尼顛覆了傳統透視學的觀看體驗,將透視點從畫內挪到了畫外觀者身上,遠方的風景不是縮小而是擴大。他曾將此經驗比作開車過隧道:剛開始的時候前方聚攏為一個點,似乎看不到頭,突然一種強烈的情感產生,渴望相反的體驗;忽然愿望實現了,在快要駛出隧道時前方變得開闊,遠方驟然展開。他在繪畫中想要創造的則是強烈的展開的遠方。此概念在《實用知識:荷蘭高木(隨霍貝瑪之作)2017》中充分得以體現,在前方風景以及左右上方的云朵能明顯看出。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號