商代在浩瀚的華夏文明中宛若一首壯懷的史詩,泱泱磅礴中透著無盡的神秘,深深地吸引著后世對它的求知與探索。商朝是中國歷史上第一個有同時期文字記載的朝代,今所發現的商代文字主要為甲骨文以及青銅器上的銘文,與《史記》或《竹書紀年》等一些后世編著的史書文獻相比,這些上古文字可以為后人們提供最為直接的史學資料,可謂價值無量。而在這些商代文字當中最為珍貴的莫過于記錄有重要歷史性大事件的一類,王朝的更迭、天命的變革,史海沉浮,歷數千載春秋,這些文字為后世講述著上古中國的輝煌與悲壯。蘇富比今春所呈這件青銅簋上之銘即屬此類極重要的商代文字遺存,簋內三十四字的長銘中記載了一場可謂是改變了商王朝命運的戰爭,其結果導致之后周武王得天時興兵,于牧野一戰大敗商兵,紂王自焚,結束了商王朝近六百載基業,周始立,在中國歷史上書下了波瀾壯闊的一筆。順帶一提的是武王伐紂這段歷史精彩異常,明人以此為背景創作出了今天膾炙人口的名著《封神演義》。

《新刻鐘伯敬先生批評封神演義》版畫,明萬歷金閶載陽舒文淵刊本

本簋銘中提到的夷方,商時眾方國之一,位于商土之東,武丁時期曾與商王朝有過交戰,著名的女政治家、軍事家婦好就曾參與過伐夷戰爭。到了商代最后一代帝王紂王時期,商王朝與夷方更是爆發過大規模戰爭。近年,學者韋心瀅博士通過研究包括本簋在內的三件青銅重器,并結合了一批相關甲骨卜辭,鉤沉出了紂王十五祀(一祀約等于一年)征夷方戰役的經過,并發表文章《從流散海外殷末青銅器見帝辛十五祀征夷方史事》(《中國國家博物館館刊》,北京,2015年,期3)。據韋博士研究,此役應始于紂王十四祀,至十五祀結束,歷時約九個月,由王率軍親征,又以本簋銘文中的小子□統軍,兵發二路,與王師合擊夷方,交戰之地可能位于今山東、安徽及江蘇部分地區。本簋銘文按時間可嵌排至紂王十四祀十四月癸巳日。高古青銅器中能夠斷代至如此準確者,實為極罕。

《春秋左傳 ? 昭公十一年》,

清雍正十三年果親王府刊本

關于紂王征夷方的戰爭,《春秋左傳 ? 昭公十一年》中有著這樣一段評價「紂克東夷而損其身」,短短八個字,盡道出了征夷方戰爭至關重要的歷史意義。紂王征夷方目前學術界一般認為有兩次,除上述十五祀的一次外,十祀也有一次大規模戰役。這兩次征夷方,規模龐大,征途久遠,對商王朝國力的消耗可想而知。另一方面,因征夷方戰事,紂王不得不把軍事重心集中在東方,這也就使得當時位于商朝西方的周人有了軍事行動的機會。最終武王兵發朝歌,討伐商紂,于牧野一戰滅商而立周。紂王在伐夷戰爭中取得的輝煌,終卻成為了王朝覆滅的一首悲歌。從宏觀的角度來看,征伐夷方可謂是改變了商王朝命運的一場戰爭,同時又推動了中國的歷史進程,其意義之重,不可估量。

商末 小臣艅犀尊及銘文拓片

舊金山亞洲藝術博物館 艾弗里 ? 布倫戴奇收藏 B60B1+

圖片 ? 舊金山亞洲藝術博物館

商末 青銅卣? 神戶白鶴美術館及銘文拓片著錄于羅振玉《三代吉金文存》,卷8,1937年,頁33

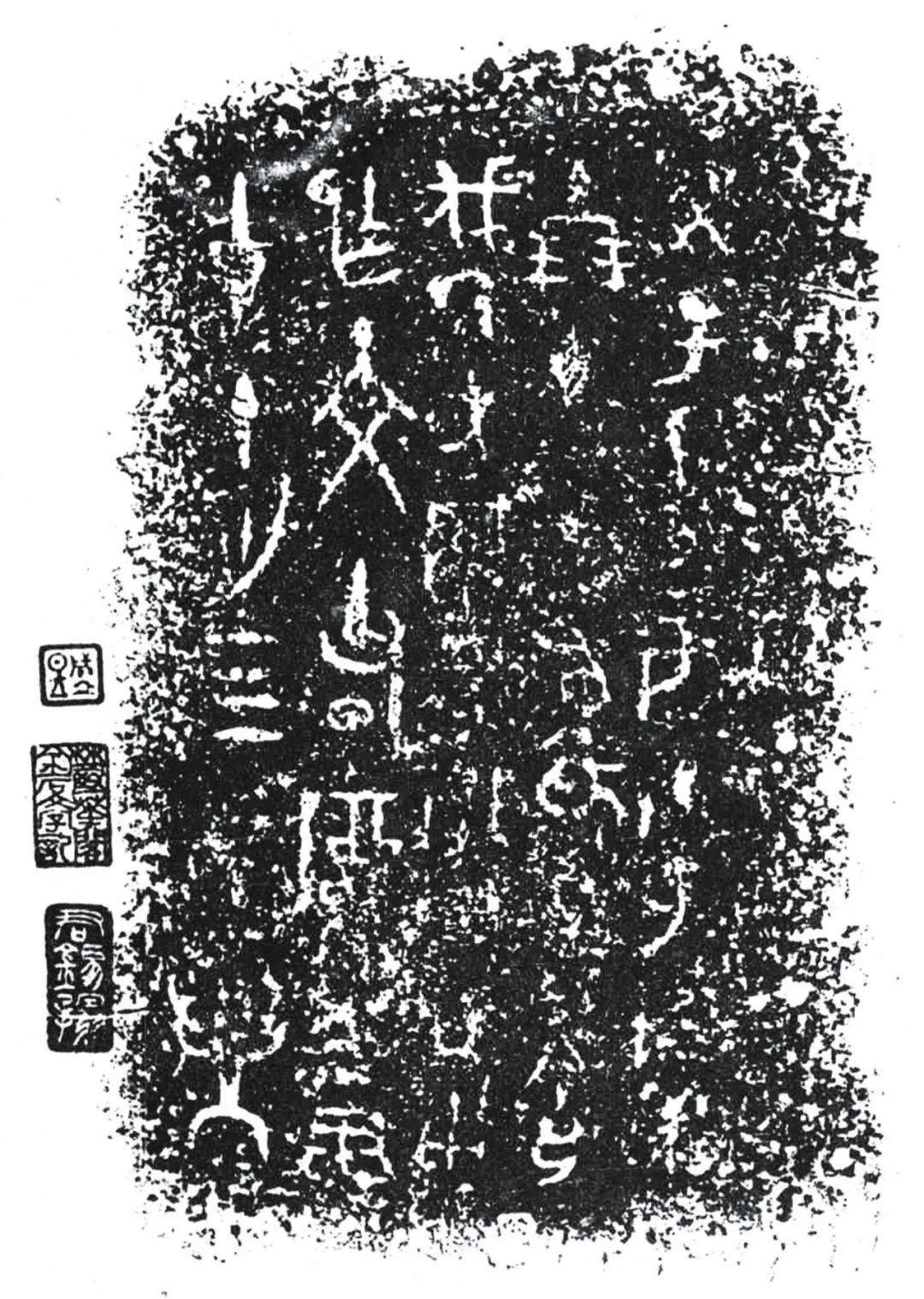

商末 青銅卣? 神戶白鶴美術館及銘文拓片著錄于羅振玉《三代吉金文存》,卷8,1937年,頁33今所發現的商代文字中關于夷方戰爭的記載,大多見于甲骨文,而青銅器中對其有著直接記載的則極為少見,寥數器而已:其一即為大名鼎鼎的梁山七器之一的小臣艅犀尊,晚清出土于山東壽張縣梁山,后流入美國,被艾弗里?布倫戴奇收藏,現存于美國舊金山亞洲藝術博物館;其二為一件卣,現藏日本神戶白鶴美術館;其三為作冊般甗,現藏中國國家博物館;其四即為本簋——小子□簋,又名文父丁簋,是目前此組極具歷史價值的青銅重器當中唯一一件能于市場流通之器。本簋的重要程度及史學價值當不亞于舉世聞名的利簋。利簋,1976年出土于陜西,現存中國國家博物館,簋內長銘明確記錄了武王征商之史事,國之重寶。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號