來源:梵高博物館

文/Gravity

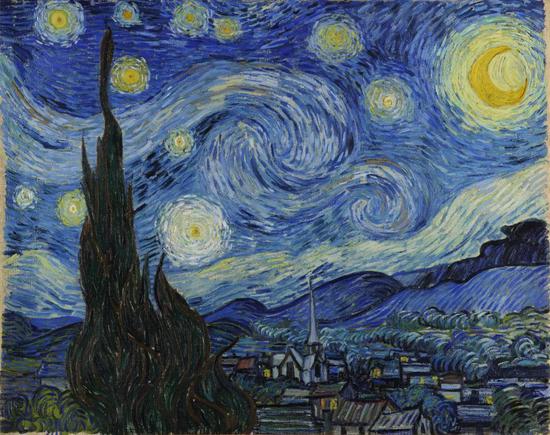

1889年,梵高在圣雷米療養院創作的《星月夜》

為其在日后成為舉世聞名的大畫家奠定了基礎

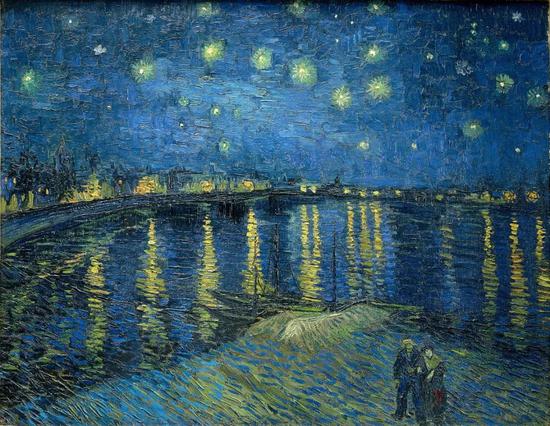

《星月夜》這幅畫用幻象般的景物和色彩表現了一個偉大藝術家內心世界的面貌。在創作《星月夜》這幅成名作的前一年,梵高又創作了另一幅同樣意義深遠的作品——《羅納河上的星夜》。

《羅納河上的星夜》

梵高創作于1888年

收藏于法國巴黎奧賽美術館

通過梵高獨特的成長經歷和留世作品,不難看出他的創作是植根于荷蘭傳統風景畫、人物畫和風俗畫之中的,在他看來,風景畫本身就有一種表現力和情感的意味[1],這在他的作品中一直有所體現。

法國印象派大師卡米耶·畢沙羅曾用一句這樣的話評價梵高:

我多次說過,這個人將來要么發瘋,

要么超過我們所有人。

而他這兩點都占了,對此我沒有預見到

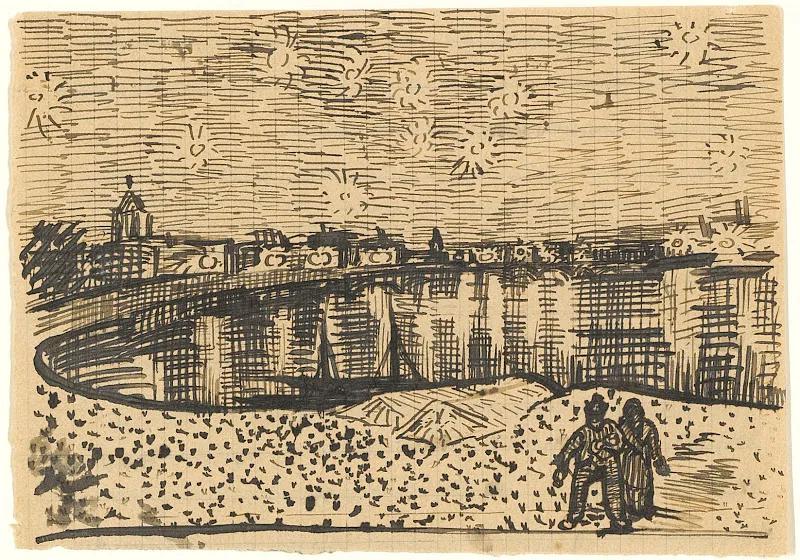

《羅納河上的星夜》草圖

1888年10月2日梵高創作于阿爾勒

現藏于阿姆斯特丹梵高博物館

和印象派畫家力圖彰顯真實的繪畫風格不同,梵高想要通過畫作展現關于人類境遇的更深刻的真理。因此他選擇了一條主觀的道路,他的畫不僅僅是描繪人所看到的風景,也是他內心的感受。[2]為了表達感情,他筆下的風景,有時會如諷刺漫畫般追求效果而極力夸張。

1888年10月3日,梵高寫了一封信給他的弟弟提奧,他清楚地認識到:

現在所有的一切(指堅持作畫),

如果我們堅定不移,

都將用于建立比我們自己更持久的東西。[3]

除書信外,梵高也在畫作中流露出了這一種情感。在《羅納河上的星夜》中,色彩的運用和意境的營造都體現了這個時期的梵高的心靈狀態,他內心的不安在加劇他的焦慮感,而這種不安隨著畫面的表達被赤裸地呈現在人們眼前。

《羅納河上的星夜》這幅畫在同一個視覺空間里艷麗張揚的色彩和奔放不安的筆觸同時并存,大面積的冷藍色中點綴了些許的暖黃,就像星光隨著夜色從天上傾瀉下來。觀看梵高的這幅《羅納河上的星夜》很容易讓人想起1875年同時期畫家惠斯勒所創作的作品《黑色與金色夜曲:墜落的焰火》。但相比于惠斯勒作品中所表現出來的交響式的優雅和前衛,《羅納河上的星夜》更像是一位畫家在一個不起眼的夜晚進行的一場與自我的深度對話,充滿了哲思的內省和自我式的思考。這兩幅著名的畫作,雖有不同,卻都共同宣告了現代藝術的一個核心宗旨:藝術的首要要義在于表達個人情感和精神意志。

《黑色與金色夜曲:墜落的焰火》

詹姆斯·惠斯勒創作于1875年

現藏于美國密歇根州底特律美術館

那么梵高究竟是如何通過畫作來表達個人情感和個人意志的呢。我們還是以《羅納河上的星夜》這幅作品為例。如果說畫作的色彩基調是畫家孤寂情感的直接視覺表達,那么作畫筆觸則是將畫家這種仿徨意境真實地暴露給了觀眾。在短短的筆觸下,《羅納河上的星夜》以螺旋式的造型排列來表達畫面主題,用看似不假思索的涂畫式筆觸與華麗張揚的色調形成強烈的對比,讓畫面里的天空中的星星和月亮如火光燃燒一般閃耀。畫面似乎被水面和地平面分隔為上下兩個部分,河流拉長了天空中星月的倒影,顯示出了一種流動的美感。他用畫面前景一對相依為命的老夫妻的映像具體物化了他內心的主觀情感和意志,在形式構成方面,物象之間的相互呼應也使畫面呈現出一種和諧之美。

之后他創作了傳世名作《星夜》,這幅畫的畫面回旋著梵高代表性的條狀筆觸,群星在夜空旋轉,而整個村莊和大地似乎都在和天河一起慢慢地旋轉,前景中的一棵高大壯觀的杉樹,在畫面中就像一縷火焰一樣向上迅速躥升,似是要破竹而出。

《星夜》 1889年6月梵高創作于圣雷米

現藏于紐約現代藝術博物館

梵高創作的這幅夜空圖——右面的明月和左面中間的金星——預示著現代繪畫對情緒、表達、象征和情感的新擁抱。《星夜》的靈感來自于他在法國南部圣雷米療養院的窗外景色,1889到1890年間,梵高在那里度過了12個月的時間,以尋求擺脫精神疾病的折磨。星空夜景發生在夜晚,然而這幅畫,在梵高當年創作的數百幅作品中,是為數不多的在白天創作的,是在完全不同的氣氛條件下完成的。雖然天空的某些特征是根據觀察到的情況重建的,但梵高在畫中改變了天體的形狀,增加了光芒的感覺。

梵高給夜晚和自然賦予了一種情感語言,使它們遠離了實際的表象。《星夜》以鮮艷的藍色和黃色為主,展示了梵高獨特的色彩敏銳度與他所獨特的新式繪畫手法,在這種新式繪畫手法中,色彩和顏料是用于表達藝術作品之外的世界。

梵高畫作的主要特點,在于它們是超自然的,或至少是超感官的體驗,給人一種微妙的感覺,賞客們仿佛能感受到畫家正在痛苦地拓印下他眼前的一切和心里的一切。作為后印象派的代表畫家之一,梵高在前代外景寫生傳統的基礎上,別具一格地在風景繪畫中表現出了仿徨與孤獨的內心世界,這種主體性的表達與情感流露又為后世表現主義畫家所繼承,并對后世的藝術實踐產生了深遠的影響。

(本文作者:Gravity;原文的觀點和言論僅代表作者,不代表博物館官方意見)

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號