文/ /葉劍青

西方當代藝術所能達到的那種由內而外的自如和完成度確實是我們目前非常缺乏的。

我們的藝術從魏晉到宋之后就一直在走下坡路,魏晉時候的文藝就像是一個青少年,整個狀態充滿了少年的活力,思維結構也很緊湊簡練,像謝赫這么早就提出了《六法論》,然后把這個藝術結構做的非常完善有效,到了北宋山水畫階段,整個藝術系統已經高度成熟。之后,中國藝術由于戰爭等各種原因一直在走下坡路,元代蒙古的進入,對原有思想、文化結構有了第一次大的分裂。元代的文人和藝術家變得很艱難,黃公望在浙江的富陽,是用一種退隱的方式來對抗這種斷裂的現實,他無望回到以前的傳統,挺絕望的。一種文化上絕望的悲劇感使他退到一個隱逸的山水世界里去畫他的《富春山居圖》。

后來清代再次分解和弱化了原來的體系。到了民國時期,有了一些好的回歸和整體反思,但是大的構架己難回盛期,時間和整體力量有限,使藝術在各個方面的儲備和發揮難以和魏晉漢唐宋的高度有對接。之后,發生了抗日戰爭等一系列動亂,民國的一些成果又一次面臨致命和劇烈的斷裂。

歐洲沒有經歷這么多巨大的斷裂,基本上是一個比較完整的系統在持續發展和疊加,比如以達芬奇為主的“視覺中心藝術傳統”,一直是歐洲以后藝術家持續挑戰的關鍵問題和重要坐標。直到今天,這個挑戰還在繼續,因此這個思想高度和藝術的整體連貫性也就一直保留。

中國藝術家面臨的困難處境,是要同時面對東西方兩個復雜的傳統,而歐洲人或者美國人不會這么深入和迫切的要去了解東方以及中國,他們在自己文化的基礎上發展好就已經可以成型了。而鴉片戰爭以后,中國藝術家要同時考慮來自兩個方面的影響,這樣,圍繞東西方文化的問題,變成一百多年來中國藝術家最大和最難的課題之一。

這種在強勢文化沖擊下的兩種文化共存的狀況,也有些像戰后的德國藝術,德國藝術家里希特當時也面臨著東西兩個陣營,以及美國文化和歐洲文化之間的沖突,就像我們的處境,只是我們的跨度和復雜性會更大一些。里希特用一種變色龍的方式不斷的調和兩種文化之間的差異,也在這種不斷的變化和調整中確認自我的穩定和平衡。他的繪畫實踐是通過面對美國藝術的沖擊和壓力而展開的,當時美國人李希騰斯坦、安迪沃霍爾這些藝術家對歐洲藝術界產生了巨大沖擊,而里希特和波爾克這些德國藝術家卻想要反抗這種局面,希望創造出一種屬于自己的歐洲藝術。不管是用古典油畫辦法來化解美國照相主義的機械和冷漠,還是用歐洲知道分子的反思氣質去對抗美國流行文化的庸俗傾向都是一種手段。

因此,歐洲藝術的高度和精純程度沒有丟,所以里希特才能擁有這些足夠完整的力量來對付當時的美國文化,他們擁有系統的整合能力。但對于我們來說這些核心傳統已經整體性的斷了,現實中更多留下的是一些局部的存在,以及大部分庸俗化、表面化和工具化的遺存。

我們以前是有一種整體性的觀看和思想結構的,和西方非常不同。比如,中國古代更側重向內和統覺的觀看。魏晉時期,謝赫《六法論》構建了一個從思維方式到具體方法在當時非常有效、簡明的框架。相比較歐洲的模仿說,有相似的地方,也有非常特殊的地方。類似的是,和歐洲文藝復興一樣,都是表達了一種“人之覺醒的繪畫”,其中隨類賦彩、經營位置、傳移模寫,都有基本相應的共通之處。不同的是:氣韻生動、應物象形和骨法用筆,尤其是“氣韻”的概念,是一種和理想人格有關系的主觀意識,是一種由表及里的“圣人”觀。另外,“魏晉風骨”的作派和書法盛行,也讓“骨法用筆”的概念在繪畫中有了特殊的屬性。

“氣韻生動”的文化特質和藝術感受是非常獨特的主觀經驗,如果對應西方的古典精神,可以讓人聯想到本雅明的“靈暈”(aura)理論,這兩個類近的概念分別反映了兩個不同的文化系統,“靈暈”和光、微風、人文主義有關,而“氣韻”和氣、內心、“圣人觀”有關。在當今“靈暈”消散的世界化圖像化環境中,“氣韻”的重新認識和激活就很有特殊的當代意義。

于是,今天一種整體搭建的嚴肅藝術,具有高度完成感的創作,一個從內到外匹配的系統文化就變得非常珍貴。

歐美當代藝術因為完成度和系統性很強,所以這種力量就很大。當藝術停留在半成品或者系統不完整的時候,是支離破碎的,不會形成一種整體的力量。比如中國繪畫到清代四王的時候,其實更多只在傳移摹寫上下功夫,謝赫“六法論”作為那個歷史階段的整體和思想系統已經潰散,應物象形、氣韻生動、骨法用筆、經營位置、隨類賦彩這些方面的能力都變得薄弱和稀松,魏晉時期形成的藝術方法和理論自覺已經沒有了,之后的系統沒有更新建立,只能變成支離破碎不完整的藝術。這樣的殘局或者半成品的狀況一直延續到了今天。

因此,如果沒有在內容和形式上的總體構建,那么藝術產生的力量是附屬的也是臨時的,如果沒有形成獨立完整的新系統,那么作為不同類型之間的世界文明———那種共存和對話的格局也就很難實現。最后,如果形成了一個完整的思想方法和藝術結構的內核,就有足夠有力的能量去消化來自其他文化的影響,就會把其他的內容融合進來,消化在其。這樣,才是中國文化的出路,要不然我們永遠是西方構架里面的一個分子。(作者為 有為藝術系列展首展《十三》策展人)

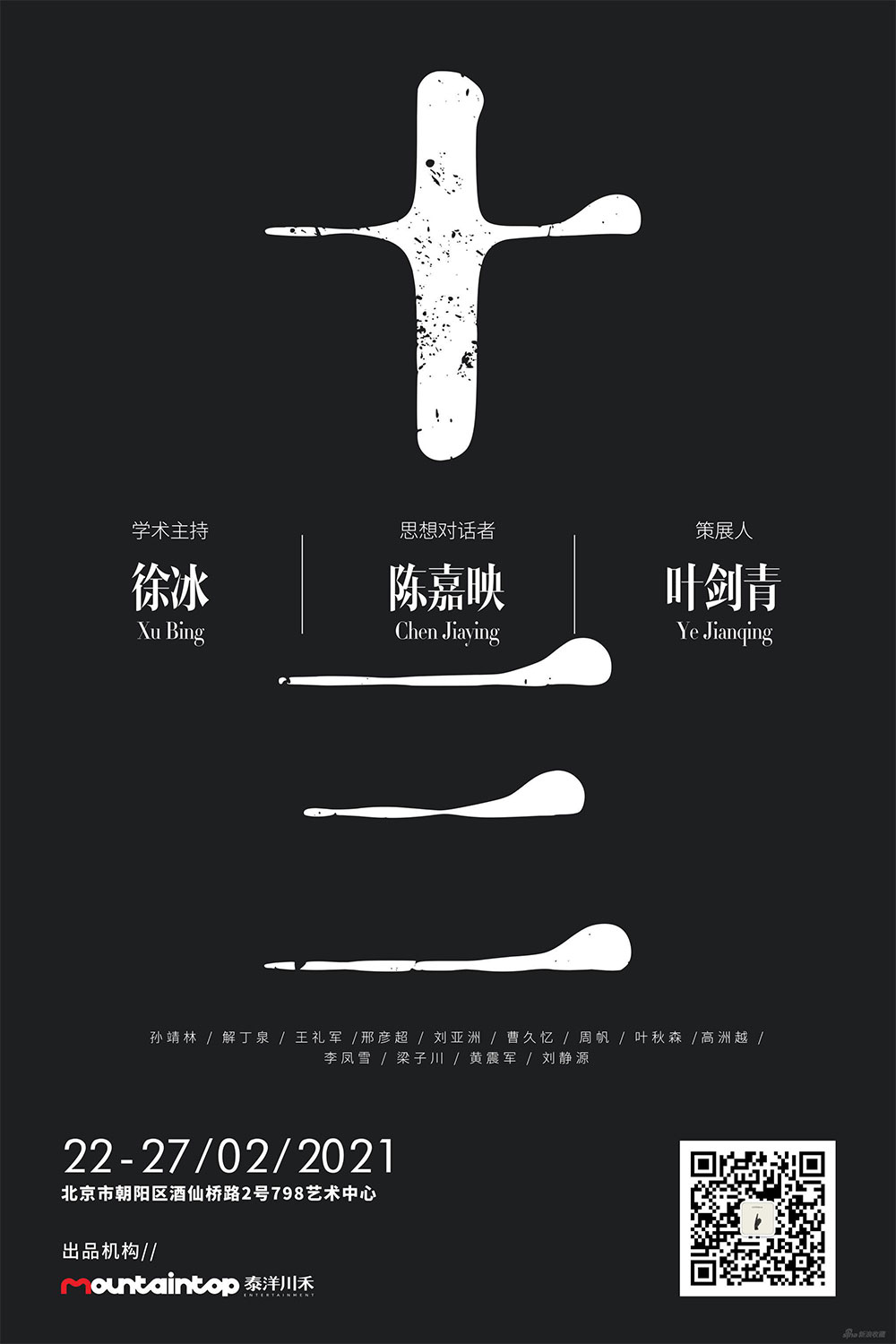

有為藝術系列展首展《十三》海報

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號