▲《中國美術報》第007期 美術副刊 A14—15?

·李鵬

作為時令節慶、禮儀禮俗時的裝飾,燈彩所具有的實用與美化的雙重功能使其具有獨特的藝術價值,它所承載的文化內涵也是十分豐富的。

民間燈彩是由宮廷燈彩發展演變而來,宮廷燈彩的制作則源于元宵節張燈的習俗。一般認為元宵節張燈的習俗在漢代就已經形成,而這種習俗的起因則有多種解釋,流行范圍較廣的有以下四種:一是祭祀天神太一。太一是中國遠古傳說中的天神,也是戰國時期楚國祭祀的最高天神。漢武帝時就已有在正月十五這一天祭祀“太一”的活動了。二是道家天官上元賜福傳說。道家將新年第一次月圓之夜稱為上元,農歷七月十五日的月圓成為中元,十月十五日則成為下元。道家認為正月十五上元之日是天官的生日,當天被稱為上元節,這一日要燃燈以祈天官賜福。三是佛教紀念佛祖神變而舉行的燃燈法會。據說佛祖釋迦牟尼在這一日展現神變降伏妖魔,而燈一直是佛教中的重要供具,所以這一天寺廟內都要舉行燃燈法會紀念佛祖神變。各地寺廟在這一天均張燈以示禮佛。四是漢代元宵節帝王與民同樂的傳統。傳說文帝在正月十五這一天平定了呂氏的內亂,因感慨太平盛事之不易得,故此把正月十五日定為元宵節。這一日,民眾家家張燈結彩以示慶祝平安富足。

▲丁觀鵬(清) 太平春市圖卷 ( 局部)

元宵節張燈的習俗在南北朝時期已經成為節慶盛景,當時燈彩制作不僅色彩艷麗而且結構奇巧。據《鐵圍山叢談》記載,錢塘龍豐寺舊藏藕絲燈,是梁武帝時物。這種藕絲,實際上是紋飾華麗的土錦,上繪佛教故事,有天人、神鬼、龍象、宮殿等,“窮極幻妙,奇特而不可名狀”。

隋唐兩代國家國力強盛,物質文明達到了一個頂峰,各種娛樂活動豐富。元宵節張燈習俗更為普及和盛大。元宵節假日已從漢朝時的一天增加到三天,而且為了方便民眾觀燈,連宵禁也取消了。蘇味道在《正月十五夜》詩寫道:

火樹銀花合,星橋鐵鎖開;

暗塵隨馬去,明月逐人來。

游伎皆秾李,行歌盡落梅。

金吾不禁夜,玉漏莫相催。

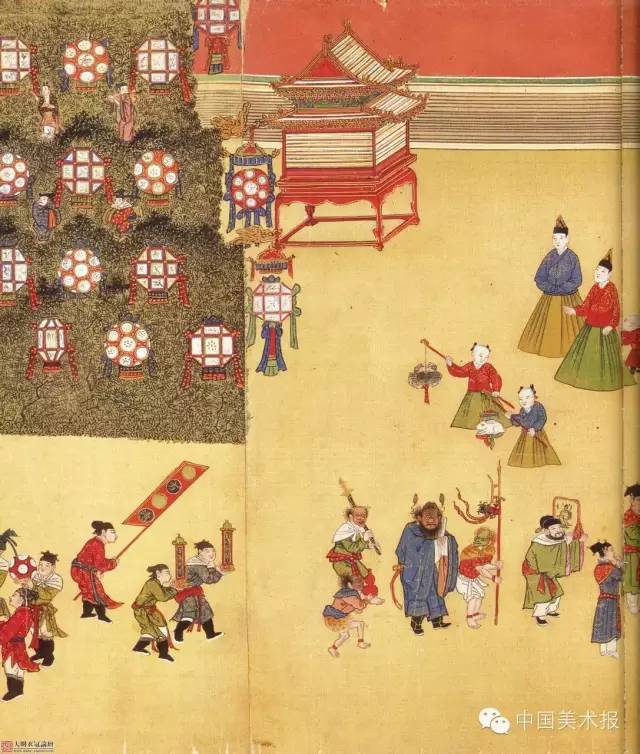

▲佚名(明)?憲宗元宵行樂圖(局部)

“火樹銀花”由此開始成為描述燈節燈火輝煌夜景的用詞。這一時期觀燈節慶盛大,燈彩制作豪華精致,規模宏大,具有濃厚的佛教色彩。最為華貴精美的應該是以燈輪、燈樹、燈樓等為代表的大型燈彩。這種燈彩制作原料多為金銀玉石等貴重材料,以彩絹錦緞為裝飾,僅從用材來說就是價值不菲,再經手工藝人精心構建,具有震懾人心的視覺效果。?

當時,還出現了一些大型的燈具,如燈輪、燈樹、燈樓等,無不規制宏大、結構復雜,點燃后流光溢彩,令人目眩神迷。

燈籠,因以竹或金屬為絲編制成籠,在籠上罩織物或紙張制作而成,故稱燈籠。又因其結構上下各有開口,空氣對流而不至燭火被風吹滅,又稱其為“風燈”。這種燈具不僅日常使用,在節慶時節經過裝飾也是常用節慶燈彩。松脂燈,又叫“孔明燈”。這種燈上大下小,頂部沒有開口,而下部保留一個開口,在下面用松脂點燃,利用熱空氣上升的力量,使燈飛上高空。五代時曾用來傳遞軍事消息,后來成為祈愿燈具。據說,在正月十五這天放飛松脂燈,可以達成心愿。

到宋代元宵節的假期又有增加,宋乾德五年,元宵燈節在正月十四、十五、十六三天基礎上又增加了十七、十八兩天,共計五天。南宋,將正月十三日夜作為為預放元宵。宋代的燈彩?,較之唐代,有過之而無不及。大型豪華的有燈山(鰲畫)、燈球等。

燈山,也稱鰲山,是將事先搭建好的竹棚疊成山林形狀,在其上設置彩燈。南宋時的燈山更為壯觀,結構也更為奇巧。如《武林舊事》中記載:“禁中嘗令作琉璃燈山,其高五丈,人物皆用機關活動,結大彩樓貯之。”

宋仁宗的一首《上元觀鰲山詩》描述道:

盛時調玉燭,佳節燦華燈。

象緯當黃道,鰲蜂擁帝京。

金蓮春放早,寶月夜同明。

圣壽天長久,謳歌樂太平。

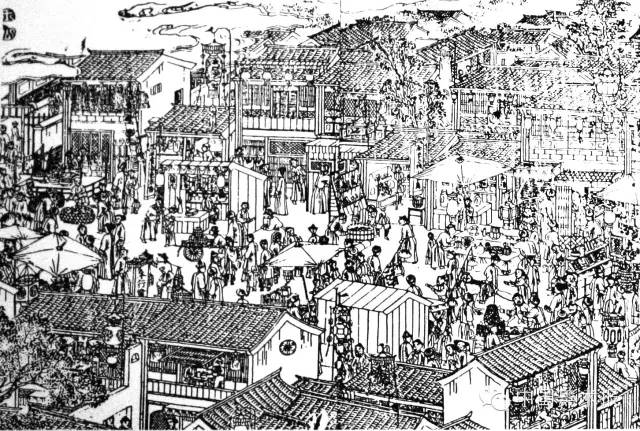

▲鯉魚躍龍門 山西孝義

宋代燈彩制作的繁盛景像不僅僅是因為宮廷和貴族的參與,更多的是市民被鼓勵制燈和外出觀燈。同時還專門設置了“燈市”作為民間燈彩貿易的場所。?《乾淳歲時記》記載:?“天街茶肆漸已羅列燈球等求售,謂之燈市。自此以后,每夕皆然。”《武林舊事》:“歌舞雜藝,纖悉曲盡,凡用千工。”?蘇州、福州、安徽新安等地所產的著名的燈彩品種,如無骨燈、珠子燈、羊皮燈、羅帛燈、萬眼羅、羊皮燈、走馬燈等,既是進貢的彩燈,也在燈市上展出。?此時,民間燈彩已經發展出自己的形態了。比較宮燈而言,民間燈彩的特點是,因地制宜,可以運用麥草、竹篾、布、羊皮、紙、綢、紗、絹以及瓜皮之類低廉而易得的材料制成。

《武林舊事·燈品》中記載了當時較為新奇的幾種燈:“所謂‘無骨燈’者,其法用絹囊貯粟為胎,因之燒綴,及成去粟,則混然玻璃球也。……珠子燈,則以五色珠為網,下垂流蘇,或為龍船、鳳輦、樓臺故事。羊皮燈,則鏃鏤精巧,五色妝染,如影戲之法。羅帛燈之類尤多,或為百花,或細眼,間以紅白,號‘萬眼羅’者,此種最奇。”這里提到了無骨燈、珠子燈、羊皮燈、羅帛燈。無骨燈是一種絹燈,將絹裁剪縫制好,利用稻谷塑形后再將稻谷放掉,絹本身的紋路細膩平整,經過內部燭光照射更顯剔透光華。羅帛燈與無骨燈相近,都是以絲質物為材料制作而成的。羅帛燈是把小塊軟而精致的織物相互連綴在一起,后蒙在細骨架的球形燈架上,內置蠟燭。一般形式有百花有細眼,多采用紅色和白色羅帛相間連綴的方式縫制。羅帛的質地特別,除了輕薄外其經絲互相絞纏后呈現出椒孔,燈光透射出來呈現特別光暈的視學效果。珠子燈,是將五彩珠子串聯結為網架,下垂流蘇,扎制的樣子或是舟車或是樓臺。近代汪曾祺曾在《珠子燈》一文中描寫如下:“綠色的玻璃珠子穿扎成很大的宮燈。燈體是八扇玻璃,漆著紅色的個體壽字,其余部分都是珠子,頂蓋上伸出八個珠子的鳳頭,鳳嘴里銜著珠子的小幡,下綴珠子的流蘇。”羊皮燈,以羊皮為燈屏的宮燈,羊皮上繪畫裝飾。《長物志》記載:“燈樣以四方如屏,中穿花鳥,清雅如畫者為佳,人物、樓閣僅可于羊皮屏上用之。”?

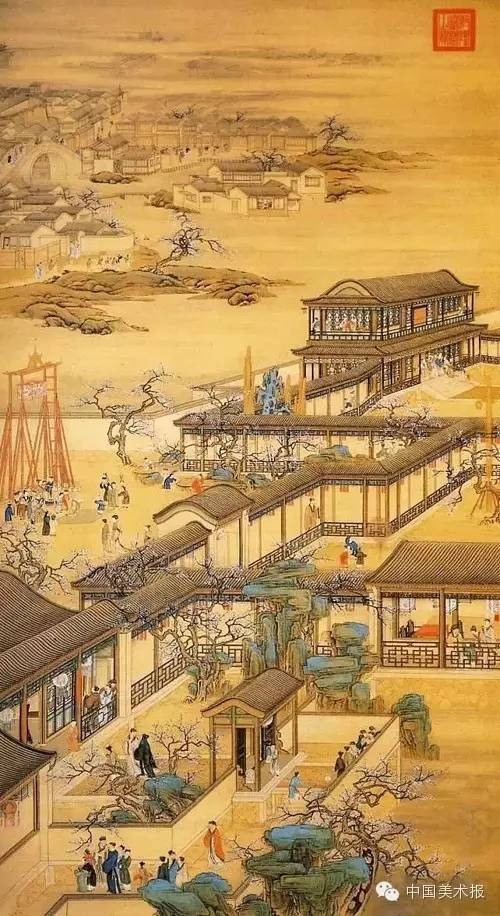

▲唐岱 丁觀鵬 ?十二月令圖軸之正月觀燈

?清??臺灣故宮博物院藏

除此之外,特別的如滾燈,是“以紙燈內置關捩,放地下,并足沿街蹴(踢)轉之”。(明?田汝成?《西湖游覽志馀·偏安佚豫》)還有名為“影燈”的娛樂燈彩,“有五色蠟紙,菩提葉,若沙戲影燈,馬騎人物,旋轉如飛”,因其旋轉動態又叫走馬燈、馬騎燈、轉燈、燃氣燈等,現在多稱為走馬燈。其上所表現的多是古時人物征戰故事。

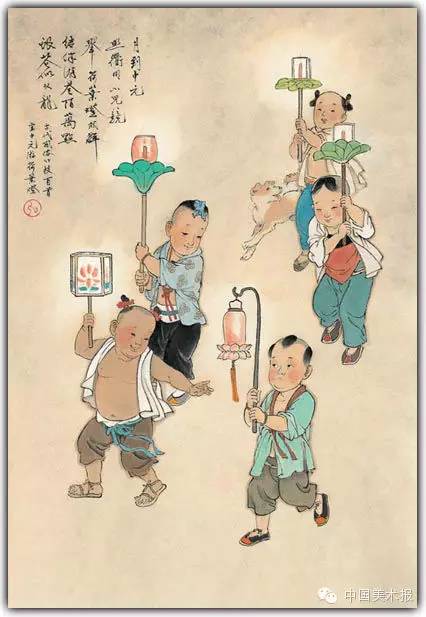

元代的元宵燈節沒有假期但仍很熱鬧。元代詩人謝宗可留下的一卷詠物詩中就寫有《水燈》《書燈》《走馬燈》《蓮燈》《天燈》《泡燈》《雪燈》《塔燈》等多首詠燈詩。從詩中不僅可見當時民間燈彩的樣式,更可見當時人們依然熱衷于節慶時制作燈彩懸掛。?

明清兩代的民間燈彩更是五彩繽紛、種類繁多,制作主題也更不拘一格:“其像生人物則有老子、美人、鐘馗捉鬼、月明度妓、劉海戲蟾之屬,花草則有梔子、葡萄、楊梅、柿、橘之屬,而豪家富室則有料絲、魚、彩珠、明角、鏤畫、羊皮、流蘇寶帶。品目歲殊,難以枚舉。”(《西湖游覽志余·熙朝樂事》)當時最常見的是夾紗燈:用剡紙刻成花竹禽鳥的形狀,暈染上濃淡的顏色,再涂一層蠟在上面,夾在薄紗里面。在太陽光中所映現出的花紋,光明瑩澈,仿佛從輕煙中看到美麗的花竹和飛舞的禽鳥一般。

清代,各地燈彩與當地地域傳統、習俗相結合,發展出別具特色的燈彩形式。如北方冬季的冰燈,精巧剔透,“市人之巧,又復結冰為器,栽麥苗為人物,華而不侈,樸而不俗,殊可觀也”。而南方的燈彩不僅造型精巧,更發展出利用當地材料雕琢制作的新品種,例如清代揚州西瓜燈是在西瓜皮上鏤刻人物、花卉、魚蟲而成。廣東佛山則有相似的柚燈,點亮時柚色光燦如黃金制成。

▲清代北京燈市

元宵節作為民間燈彩發生的一個源頭,歷經千年,其中所展示的燈彩是民間燈彩中最為華貴、最為精彩的部分。從歷代有關元宵燈節的文獻記述中,可以看到燈彩由宮廷到民間、由寄托愿景到觀賞娛樂的變遷。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號