《中國美術報》 第220期 專題

濰坊歷史悠久,非物質文化遺產資源極其豐富。“云外清歌花外笛,濰州原是小蘇州”,鄭板橋有《濰縣竹枝詞》來稱贊這座手工業城市的繁華;這些傳統手工藝流傳到現代,成為了一張張靚麗的城市名片。楊家埠木版年畫和高密撲灰年畫就是其中的重要代表。

地處濰坊東北15公里的楊家埠,因其木版年畫品種多、規模大、銷售范圍廣,成為全國三大木版年畫產地之一。

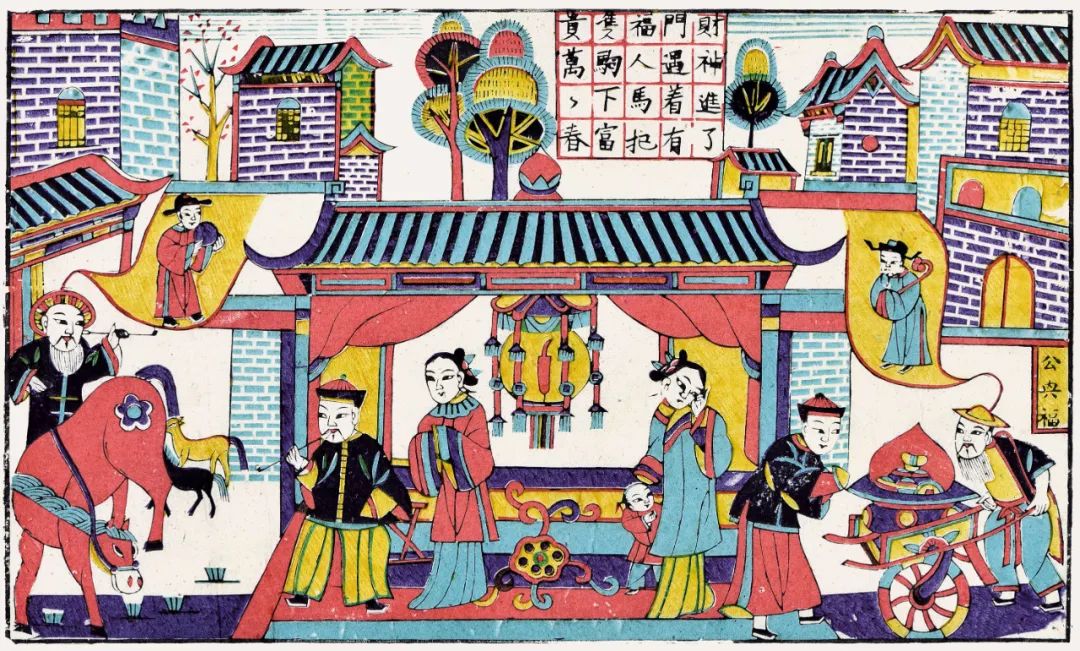

楊家埠木版年畫起源于明代,清代中期至光緒末年為其鼎盛期。光緒末年,濰坊寒亭地區西楊家埠村的畫店已達100家左右,東楊家埠村有四家,附近的齊家埠等十幾個村莊也有50余家畫店。楊家埠大順畫店又發展為三家,其中的東大順擁有90畝耕地、300余套畫版,每年20盤案子印畫,產量達百萬張以上,成為楊家埠最大的作坊之一。入冬以后,整個楊家埠投入年畫生產的多達800余人,全村最高年產量達2萬令紙(約5000萬份),產品銷往100多個國家和地區。楊家埠木版年畫畫面概括簡潔,構圖嚴謹飽滿,色彩鮮艷、對比強烈,具有很高的藝術性和裝飾性。其年畫品類豐富、規格齊全,幾乎可以裝飾到民居的各個部分,而且還將年畫的技術應用到風箏、彩燈、扇面等多個生活領域,俗語稱“飛在空中是風箏,貼在墻上是年畫”。

財神進門楊家埠木版年畫

高密撲灰年畫最早見于高密大欄鄉和夏莊鎮等地。藝人們以柳枝燒炭畫灰稿,一次灰稿可撲五張正灰稿,然后粉臉、手、敷彩、描金,后用筆勾出簡練而豪放的線條,最后在重點部分涂上明油。這是中國傳統年畫中極具特色的手繪年畫品種之一,具有傳統文人畫和廟宇壁畫的風格特征。其最早發祥于宋元,興于明,盛于清,延續至今至少歷經千年以上的歷史,被譽為中國年畫發展史的活化石。在清朝道光年間,高密姜莊鎮城子村和夏莊鎮的北村等地,在撲灰年畫的基礎上又引進了天津楊柳青和濰縣楊家埠民間木版年畫的刻印術,發展成獨具特色的半印半畫年畫。

從新中國成立初期文化部頒布了關于開展新年畫的工作指示之后,山東省及濰坊地區積極開展年畫改革工作。

20世紀四五十年代,華東局文委由朱石基帶隊組織浙江美院和山東的畫家深入楊家埠,借鑒傳統年畫樣式進行改造創新,完成了一批新年畫,稱為“舊瓶裝新酒”。其后很快就過渡到由畫家創作新畫稿,再由刻版藝人刻印,如施邦華的《這是真正的搖錢樹》、呂學勤的《五業興旺》等。1952年春節前,楊家埠年畫銷售到附近約20個地區的小橫匹總數達53種267萬多張,有12種是表現當下生活的。

1964年,新中國成立15周年籌辦全國美術作品展之際,山東省組織創作進京參展作品的創作活動。這些參與創作的畫家大都來自濰坊地區,創作出了一大批好年畫。

20世紀70年代末,為開創美術工作的新局面,華君武提出“要恢復濰坊民間木版年畫”。昌濰地區文化局于1977年在濰坊舉辦了大型年畫創作學習班。一支600多人的創作隊伍,先后創作了1100多件作品。同年11月20日,文化部在濰坊召開了全國年畫創作現場會進行觀摩學習。經過一年多的籌備,山東濰坊年畫展覽展出了126件(157幅)年畫作品,濰坊年畫迎來了第三次創作高峰。

1983年,山東藝術學院成立年畫專業并正式招生,中央新聞電影制片廠拍攝的山東年畫專題片在全國播放,對濰坊年畫的傳承創新發展起到了極大的推動作用。這一時期,濰坊形成了以魯鴻恩、焦巖峰、趙修道為首的年畫創作群體和以于新生、王法堂、李洪修、臧恒望、季乃倉、曹和平為代表的中青年創作梯隊。他們的作品在全國產生了廣泛影響,濰坊新年畫創作走上了歷史高峰。

20世紀90年代以后,年畫發展進入了低潮期,這與商品經濟時代發展變化有關。年畫本姓“年”,而中國傳統的“年”文化又與農村、與農耕文化密不可分。城鎮化和商品經濟的發展在不斷消減“年畫”的土壤。越是城市化發達的地域,年味越淡,年畫需求也就越少。

濰坊是農業大市,高密和寒亭楊家埠一直保持著良好的傳承生態,擁有一批年畫傳承人,并擁有一定的市場。傳統年畫和現代年畫的不斷創新,滿足了中國人的精神需求。從審美意義上來說,傳統年畫在色彩上飽滿而大膽夸張,人物的造型簡約概括,線條的張力古拙有趣味,充滿著人們對生活熱烈質樸的審美追求,包含強烈的喜劇色彩和抽象的當代審美意識,令許多藝術家癡迷。

年畫姓“年”,它還姓“版”。“年”受民俗的制約,而“版”是受藝術品種的制約。作者只有在創作中掌握了版刻的藝術語言,集畫、刻、印于一身,才能體現出極強的版畫藝術的表現力。那時,我們的年畫將是具有濃郁民間年畫特色的高級木刻版畫。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號