止水 — 銅鏡專場

日期:2021-02-26 14:18:43 來源:中貿圣佳

拍賣

>止水 — 銅鏡專場

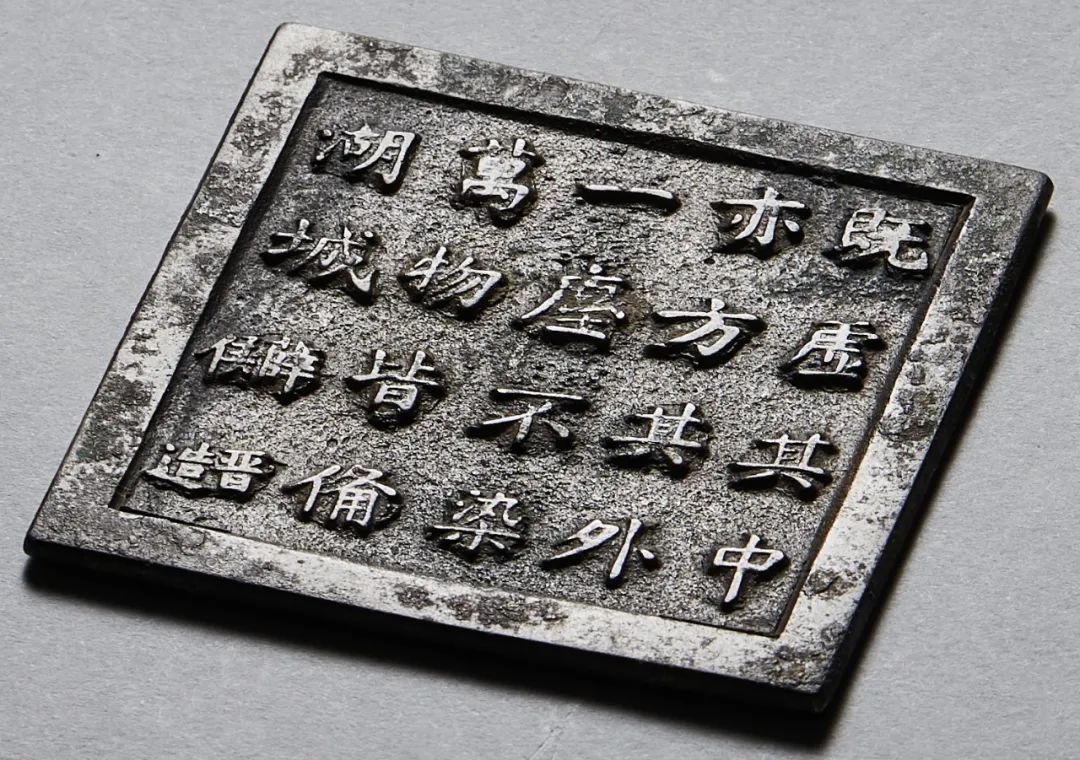

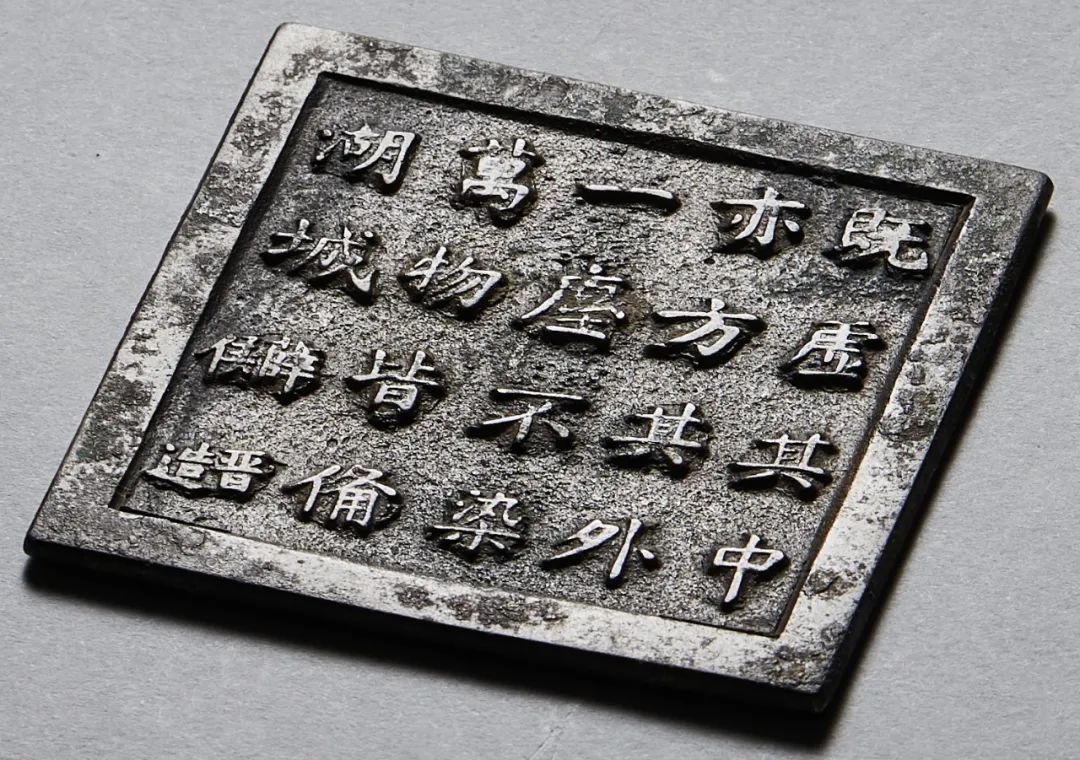

D:16.8cm,T:0.6cm,WT:784.6g圓形,圓鈕,圓鈕座。兩周弦紋將紋飾分為三區,內區鈕座與單線方框四角內飾云紋,單線方框和凹面方框之間飾十二枚乳釘間隔十二地支銘。界格四角和博局紋將主紋飾分為四方八區,每區飾一枚圓座乳釘紋,紋飾組合分別為青龍配羽人,朱雀配人面鳥,白虎配青羊,玄武配獨角獸。其外環一周銘文:“上大山,見神人,食玉英,飲澧泉,駕蜚龍,乘浮云,宜官秩,保子孫,得天道,物自然,貴富昌”。鏡緣處環飾一周鋸齒紋及一周勾連云紋。圓形,圓鈕,圓鈕座。座外飾九乳釘間隔芝草紋及幾何紋。主題紋飾由凹面方框、TLV紋及八乳釘分為四區,其內分別飾有不同形態的瑞獸,觀其形象有四靈、青羊、鳳鳥、羽人等,動物形象生動,動感十足,將線條的運用發揮得淋漓盡致。相鄰兩區的兩只瑞獸之間相互呼應,簡單的動作便將兩只瑞獸融為一體。鏡緣處環飾一周鋸齒紋及一周勾連云紋。此鏡圖案布局疏密有致,紋飾線條清晰流暢,通體瑩亮,保存完好,實屬難得之收藏佳品。圓形,圓鈕,柿蒂紋鈕座。以圈帶銘文為主題紋飾的銅鏡始自西漢中期武帝時,此鏡其外一圈凸棱,外接八連弧紋,連弧紋內飾幾何紋。銘文內容為“湅冶銅華清而明,以之而為鏡而宜文,延年益壽去不羊(祥),與天毋而如日月光。”素寬緣。棱角鮮明的方塊漢篆顯示出方圓的對比效果,簡潔剛毅的構圖風格體現了“大漢雄風”的豪邁氣勢,厚重的邊緣,凸起的銘文帶,棱角分明,都顯示出一種堅強的存在感,有巖巖泰山之勢。圓形,圓鈕。兩道凸起的弦線將鏡背分成三區,依次用剔地線雕技法。內圈裝飾云雷紋組成的繩形圖案,互相纏繞。中圈飾S形蟠虺紋勾連纏繞,首尾互勾,交迭擁擠。外圈為十二條蟠龍紋,龍首兩兩相對,相互纏繞,龍身均雕以細致入微的云雷紋,工巧精美。窄高緣。此鏡裝飾圖案特別,紋理層層,觀之密密麻麻,卻又依循規律條理分明。唐代蟠龍紋鏡,融入了戰國時期蟠螭紋的構圖風格,工藝精美。八瓣葵花形,半圓鈕,花卉紋鈕座。鏡鈕旁各有對舞之雙鸞翩飛,刻畫清盈細麗。上方天鹿作奮蹄踏足之勢,充盈的肉感亦增添了奔鹿的壯腴。下方雄獅后肢站立,作舞蹈狀,雄壯的體態輕盈的身姿刻畫活靈活現。在跑獸與雙鸞周圍的大面積留有的空間,正是唐鏡藝術的這種具有特殊表現的形式,增強了動態形象的生動與視覺效果。D:10.2cm,T:0.5cm,WT:241.1g 圓形,圓鈕。兩道弦紋把鏡面分為三區,內區無紋飾,中區為十二生肖紋,外區為逆時針環繞二十八星宿名稱“角亢氐房心尾箕斗牛女虛危室壁奎婁胃昴畢觜參井鬼柳星張翼軫”。此鏡應為道家用鏡,保存完好,少見D:14.5cm,T:0.5cm,WT:472.9g 葵花形,圓鈕,主紋飾為四名童子手持花枝環繞鏡鈕,嬉戲玩耍,體態憨厚,眉目清晰。四童子身旁點綴著盛開的花朵和纏繞的花枝。畫面構圖繁而不亂,生動流暢,一派花團錦簇,喜樂祥和之氣。此鏡與故宮藏鏡153頁類似,有雙童采蓮、三童攀花枝、四童攀花枝等形式,據記載類似鏡子出土在北方吉林、阿城、白城等地。反映出金代較流行童子花枝題材的銅鏡,顯示出了當時人們對于多子多福的企盼。 以兒童游戲為題材,大多描繪孩童活潑有趣、逗人喜愛,充滿了歡樂祥和的情景,曾被大量使用在古代瓷器、玉雕、木刻、刺繡等工藝品上作裝飾圖案,反映了當時濃烈的市井生活氣息。兩宋時期反映社會經濟的發展和城鄉現實生活的作品大量涌現,成為這一時期繪畫發展過程中的重要現象。這些吉祥的圖案都寄托了古人望子成龍的美好愿望,金代在繼承中國古代銅鏡傳統花卉風格的基礎上,加以從漢民族吸收的嬰戲繪畫風格,從而將二者巧妙結合,形成了本民族表現子孫昌盛題材的獨特銅鏡品種,傳承著華夏民族寓子孫繁衍之情于鏡這一傳統的民俗情結。表達著一種祥和、吉瑞的寓意,并反映了一定的市井生活情趣。D:9.7cm,T:0.65cm,wt:285.8g 圓鏡,多面鈕,鎏金。鏡背以凸起的弦紋將紋飾分為內外兩區,內區飾雜寶紋四件,尺寸不大,鏡體厚重,包漿圓潤。此鏡鏡型及風格可參閱諸多故宮藏鏡。D:10.7cm,T:0.6cm,WT:340.5g主題紋飾為一高浮雕龍紋,龍首居于鈕座下方,龍吻高抬,毛發飄逸,身軀蜿蜒盤曲,前肢一前一后伸張,一后肢僅露五爪,另一后肢穿插于尾部,全身飾麟紋,造型生動,氣勢凜然,周圍飾有流云,地張飾有不甚清晰的波浪紋。鏡背左側有外方框,內有銘文,狀如官印,呈長條形,內容為“洪武二十二年正月日造”。字體為小篆。“洪武”為明太祖朱元璋年號,洪武二十二年即1389年。此式鏡為明初所流行,出土及傳世均較多。故宮博物院中藏一面洪武廿二年龍文鏡,直徑107毫米,與本品尺寸、版模一致,或為同模鑄造。《中國銅鏡圖典》中收錄一面此類紋飾銅鏡,直徑114毫米;浙江金華地區文物管理委員會亦收藏一面,直徑120毫米。浙江杭州出土一面收錄于《浙江出土銅鏡》一書中。此“洪武二十二年”銘龍紋鏡,為當時朝代常見的龍紋鏡類別。數量相對較多,紋飾圖案統一。因為封建社會后期的元、明、清時期,帝王們更是特別注重推崇天命皇權神化象征的神龍,以利其鞏固專制集權的統治,也必然特別強化對神龍創新應用的壟斷,甚至制定法典嚴禁流傳民間,據說歷代帝王曾三令五申依法典、極力專龍權于皇室。相傳明代曾有名家畫師戴進,曾畫“水母乘龍”大壁畫于天界寺內,這時敬崇神龍而自命“真龍天子”的帝王卻認為這是對神龍皇權之大不敬,竟降旨以其“不稱”而“棄世”(斬殺)。從此,殺一儆百,嚇得一般畫師藝人,都不敢自主畫龍,而受皇帝命令創制神龍的民間藝師或專業文人畫師,則非常謹慎小心,一定要恪守神龍的規范程式以符合皇家法典要求。另外,此類紀念款龍紋鏡,亦成為鑒定洪武龍紋的標準器,被耿寶昌先生著《明清瓷器鑒定》一書所引用。L:8.3cm,W:8.3cm,T:0.3cm,Wt:145g方形,詩文:“既虛其中,亦方其外,一塵不染,萬物皆備。湖城,薛晉侯造”。字口深峻,筆畫藏鋒,書法優美,包漿滋潤,光氣內斂。湖州鏡在中國銅鏡鑄造史上有著很高的地位和聲譽。從宋代開始,湖州就以制鏡頗佳聞名于世,成為全國的制鏡中心。當時湖州鏡以石家制為優。明代湖州鏡以薛氏所造最為著名。據《西吳枝乘》記載:“鏡亦以吳興為良,范金固不殊,其水清冽,能發光也,最知名者薛氏。”明代《烏程縣志》也說:“湖之薛鏡馳名。薛,杭人,而業于湖。以磨鏡必用湖水為佳。”湖州薛氏作鏡數量最多、質地最好的是薛惠公所造。薛惠公,名晉侯,字惠公,號苕溪,清乾隆時人,以鑄鏡素有佳名。從出土實物看,以方形鏡居多,背面鑄以詩文,有“方正”、“既虛”、“如月”、“高懸”、“清如”、“不壁”、“區別”、“圓以”、“金精”、“虛涵”等詩文銘。薛氏詩文鏡,以詩喻鏡,以鏡喻人,詞藻華麗,文采飛揚,書體俊美,涵意深刻,富有哲理。表達了文人學子以鏡明心、以鏡抒懷的情操。從記載來看,薛惠公鑄鏡“名聞朝野”的時間是在清代乾隆年間,當時湖州鏡曾作為貢品向朝廷進貢,“相沿已久,歷年所積,宮中存貯者甚多”。所以清嘉慶十九年二月詔免“浙江歲貢嘉爐湖鏡”。

凡注明 “卓克藝術網” 字樣的視頻、圖片或文字內容均屬于本網站專稿,如需轉載圖片請保留“卓克藝術網”水印,轉載文字內容請注明來源卓克藝術網,否則本網站將依據《信息網絡傳播權保護條例》維護網絡知識產權。

掃描二維碼

手機瀏覽本頁