自陶淵明《桃花源記》一篇問世,尋得武陵桃源成為了文人騷客的理想之一,此等人間仙境、福地洞天,讓人心馳神往。歷朝歷代,總有人想沿著武陵溪行,欲見那夾岸數(shù)百步,中無雜樹,芳草鮮美,落英繽紛的桃林仙境。再尋桃源,有果無果已經(jīng)不再重要,而沿途的春光景致、神思妙得,早已化入詩畫名篇。

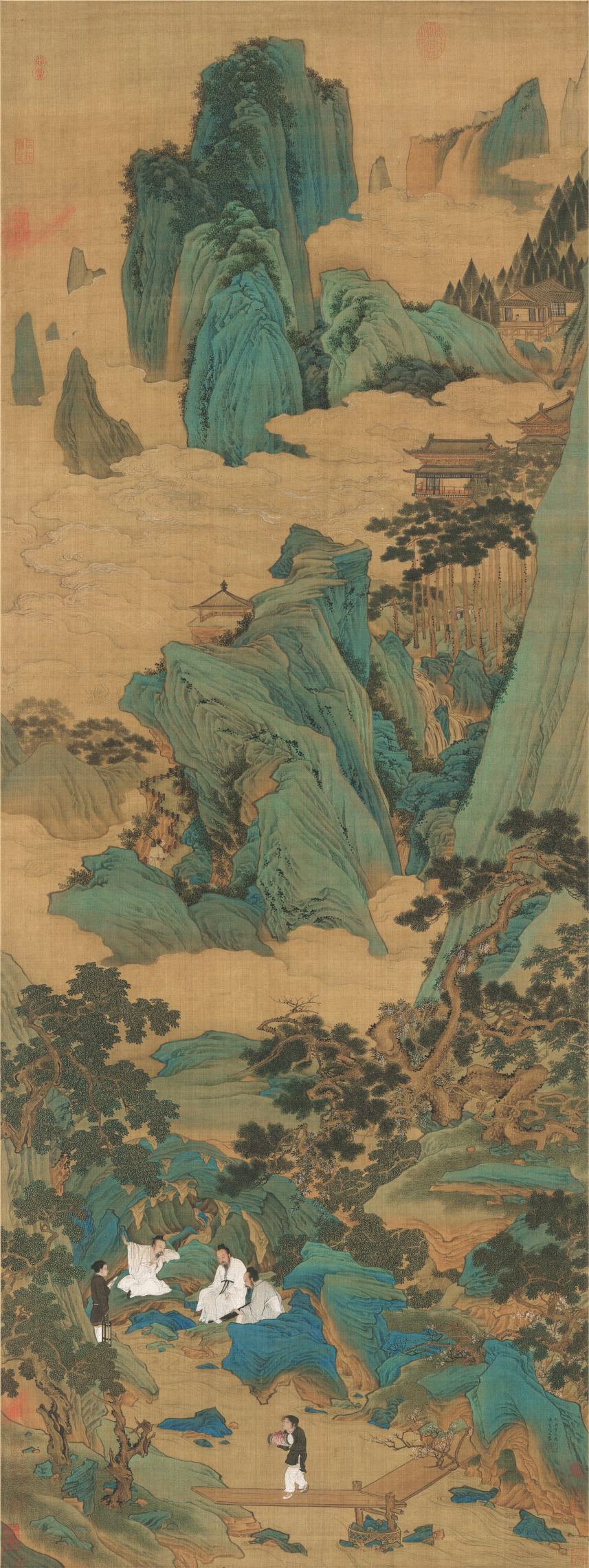

仇英的《桃源仙境圖》取材于《桃花源記》,描繪了文人理想中的隱居之樂。此圖右下款題“仇英實父制”,鈐“仇英實父”一印。畫上另鈐有“石渠寶笈”“乾隆御覽之寶”二方清內府藏印,并有“欣賞”“燕翼堂”“楊曾之印”“靈石楊氏珍藏”“潁川懷云子圖畫”等鑒藏印。

《桃源仙境圖》為重彩大青綠山水,深受南宋趙伯駒兄弟工致一路畫風的影響,又兼取劉松年精巧明麗的用筆、用色。全畫以豎幅高遠章法,分三層疊進,近景為深壑、小橋、流水,橋上有童子捧甌而過。板橋過處,青草鋪地,另一童子攜食盒亢于岸頭。隔小溪為山洞,內有鐘乳石懸壁,有泉淌漾而出,洞口水邊有一位老者彈琴,兩位老者于旁靜聽,傳神入微。老者傍依的山根巖石間,有山桃雜卉伴臥松而開放,古松自右岸斜坡橫臥于洞頂,松皮龍殼,青藤盤繞,與左岸山巖之山桃相呼應,境界超逸。洞頂清靄虛掩處,有小路自云中顯現(xiàn),繞過山梁及松林,瓊閣高筑與松柏相輝映,山澗有清泉,挾亂石而流瀉,澗邊雜卉仙草益發(fā),石上小亭別具,山間浮云繚繞,斜暉之中,幾組遠山,一派云海,更使畫面意境無窮。

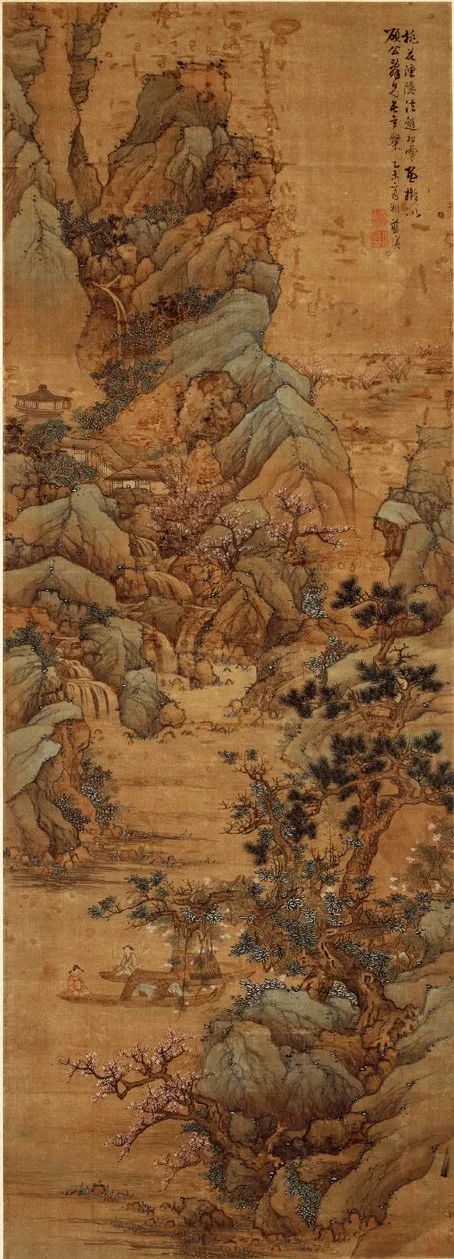

【明】藍瑛 桃花漁隱圖

王維曾寫田園樂詩七首,其中一首以桃源為題:

采菱渡頭風急,

策杖林西日斜。

杏樹壇邊漁父,

桃花源里人家。

此詩描寫的景致與藍瑛《桃花漁隱圖》所畫之景十分相似。

藍瑛《桃花漁隱圖》上自題“桃花漁隱。法趙松雪畫,擬似顧公翁兄長立粲。乙未二月朔。藍瑛。”并鈐“藍瑛之印”白文印、“田叔父”朱文印。畫中遠山聳立,近處山石巍峨,桃花灼灼。湖中水波不興,篷船上紅衣官員與高士相談盛歡。全圖布局穩(wěn)健,用筆蒼勁有力,設色妍麗而不俗,亭臺樓閣充實著意趣,花草秀麗巧得江南之野趣。

藍瑛的作品既有職業(yè)畫家嫻熟的筆墨功底,又有文人畫家的筆墨情趣,二者結合形成了藍瑛獨特的藝術風格。《桃花漁隱圖》為藍瑛晚年(71歲作)青綠設色的代表作品,也是其時山水畫中富有新意的一幅上乘之作。

【明】仇英 桃花源卷(局部)

明代袁中道有一篇《再游桃花源》,曰:

明日過桃源縣,之綠蘿山下諸峰累累,極為瘦削。

至白馬雪濤處,上有怪石,登舟皆踞坐。

泊水溪,與諸人步入桃花源,至桃花洞口。

桃可千余樹,夾道如錦幄,花蕊藉地寸余,流泉汩汩。

溯源而上,屢陟彌高,石為泉嚙,皆若靈壁。

此番景色與陶淵明筆下的桃花源一般無二。

而同為明代的仇英,另有一幅《桃花源卷》,此畫雖題材取自《桃花源記》,但描繪的風景與袁中道筆下的桃花源更為相似。《桃花源卷》為大青綠山水,全卷可分為五個場景:發(fā)現(xiàn)桃源、桃源見聞、源中閑聊、桃源暢飲、離開桃源。卷前有清乾隆御題:“己未歲題趙伯駒桃源圖,有云山春靄鈔鑼溪之句。越四十年,己亥題仇英桃源圖,復用鈔鑼溪字,因失記數(shù)典以詢內廷翰臣,自于敏中以下竟無知此事者。檢之十余年,迄莫能得。每往來胸次,頃幾暇偶閱舊刻元人所編陶靖節(jié)集《桃花源記》湯漢注中,始知本于桃源經(jīng),恍如重入仙源,頓逢舊跡,亦一快事。且知學問之道無窮盡也。仇英此卷即藍本伯駒,筆意超秀,頗能神似,洵為合作,即書卷短,以識賞遇。(戊申小春御筆)”。后題:“仇英實父製”。

此畫以武陵漁夫的行蹤來貫穿全卷主線,通過圖中40多人的動態(tài)、表情,刻畫出桃源的出世絕塵。圖中不僅繪有劃船的漁夫、打柴的樵夫、扛鋤的農(nóng)夫、往來的村民,更可見屋舍儼然、良田美池、阡陌交通、雞犬相聞。所有人都甘其食,美其服,安其居,樂其俗,怡然自得,展現(xiàn)出田園生活的無限樂趣。

【南宋】陳居中 桃源仙居圖(局部)

文豪蘇軾也曾寫桃花源,名曰《和陶桃花源》,其中寫道:

凡圣無異居,清濁共此世。

心閑偶自見,念起忽已逝。

欲知真一處,要使六用廢。

桃源信不遠,杖藜可小憩。

躬耕任地力,絕學抱天藝。

臂雞有時鳴,尻駕無可稅。

苓龜亦晨吸,杞狗或夜吠。

耘樵得甘芳,齕嚙謝炮制。

子驥雖形隔,淵明已心詣。

高山不難越,淺水何足厲。

不如我仇池,高舉復幾歲。

從來一生死,近又等癡慧。

蒲澗安期境,羅浮稚川界。

夢往從之游,神交發(fā)吾蔽。

桃花滿庭下,流水在戶外。

卻笑逃秦人,有畏非真契。

同為宋人的陳居中又會如何來描繪桃花源?

陳居中繪有《桃源仙居圖》一幅,畫尾款識:嘉泰二年摹李道昭筆,居中。鈐印:奐陽(朱),卷后跋文:大內藏珍愛宋人,每夸眼福到平民。君家自有佳山水,一卷攜將不厭貧。僊山樓閣都無恙,世外桃源跡豈多。展卷百回看不厭,袌殘猷記共摩桫。仲琴先生得宋陳居中畫卷,攜之羊城,相示別離。歲余,予在北平兩經(jīng)國慶,覩故宮之書畫,憶舊卷而難忘,來書屬題,因寄小詩以當懷想。民國二十四年十月十日。容肇祖并記于景山堂。容(朱)肇祖(白)。

據(jù)學者分析,自《桃源仙居圖》始,畫家們紛紛開啟了對桃源題材的創(chuàng)作。盡管陶淵明的《桃花源記》被許多批判者說為是“烏托邦”,但是一代代人對陶淵明和他筆下的桃花源的景仰癡情未曾消減。對現(xiàn)實與理想的思考,是陶淵明思想的典型意義之所在。

【明】陸治 桃花源圖(局部)

陸治,明代畫家,為人倜儻嗜義,以孝友稱。好為詩及古文辭,善行書和楷書,尤心通繪事。曾游祝允明、文徵明門下,學習丹青之學。祝允明曾寫《錢園桃花源》一首:

落英千點暗通津,小有仙巢問主人。

狂客莫容劉與阮,流年不管晉和秦。

桑麻活計從巖穴,蘿兔芳緣隔世塵。

只有白云遮不斷,卜居還許我為鄰。

而他同其師,繪有《桃花源圖》一幅,此畫工寫深得徐、黃遺意,風格受到吳門畫派的影響,同時又吸取了宋代院體和青綠山水之長,用筆勁峭,景色奇險,意境清朗,自具風格,在吳門派畫家中具有一定新意。其藝術造詣與陳淳并重于世。

【清】黃慎 桃花源圖

桃源文化自陶淵明始,經(jīng)久不衰,不僅唐宋元時期都有相關詩文創(chuàng)作,而且李昭道、荊浩、關仝、郭熙、李唐、馬和之、趙伯駒、伯骕、劉松年、趙孟頫、錢選、王蒙等人也都有桃源圖流傳,內容形式不盡相同,但大部分已經(jīng)遺失。到明清時期,不論文壇還是畫壇,都燃起了一陣“桃源熱”。

清代嚴遂成有《游武陵溪書桃花源記后》一文,其中寫道:

四圍環(huán)繞天如甕,紅霞織錦花無縫。船從何處刺花間,世間哪有秦人洞。秦人避亂晉談元,與楚好鬼相牽連。陶公假托出世想,毛女附會升天緣。茲來亦是桃花渡,桃花未開杏花暮。杏花也復可憐人,何必桃花問前度。漁弟漁兄不知數(shù),滿前指點安得誤。峰回谷轉水琮潺,到眼濛濛隔煙霧。倦游人自不尋源,琴彈歸去來兮賦。三十五天懸道書,何人敢犯龍威怒。藉口重來津已迷,阮劉惆悵天臺路。東風遮住洞中春,歲歲桃花笑煞人。

而黃慎繪有《桃花源圖》一幅,卷首圖前有吳昌碩篆書題“古春一記”四字大篆,下注草書:“老缶題畢篆專,時乙卯二月抄。”此畫開卷水天浩渺,煙籠沙洲。空中云積層巖,絕壁蒼藤盤結。山麓碎石堆積成崗,延至奔溪沖折的山坳。洞口篷船空陳,艄公棄舟入洞。繼而豁然開朗,進入桃花仙界。

圖后另紙附草書節(jié)錄《桃花源記》:

嬴氏亂天紀,賢者避其世。

黃綺之商山,伊人亦云逝。

往跡浸復湮,來徑遂蕪廢。

相命肆農(nóng)耕,日入從所憩。

桑竹垂余蔭,菽稷隨時藝;

春蠶收長絲,秋熟靡王稅。

荒路曖交通,雞犬互鳴吠。

俎豆猶古法,衣裳無新制。

童孺縱行歌,班白歡游詣。

草榮識節(jié)和,木衰知風厲。

雖無紀歷志,四時自成歲。

怡然有余樂,于何勞智慧?

奇蹤隱五百,一朝敞神界。

淳薄既異源,旋復還幽蔽。

借問游方士,焉測塵囂外。

愿言躡清風,高舉尋吾契。

乾隆甲申冬月鎵,黃慎。

陶淵明筆下的捕魚人可以偶入桃花源,而南陽劉子驥,高尚士也,聞之,欣然規(guī)往。未果。何也?

桃花源本不在武陵,只在人心中。人若能明心見性,固守本心,縱然是觀方寸之畫卷,亦能尋得入桃源之徑。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號