在辛丑牛年春節(jié)期間,北京SKP聯(lián)合廣西師范大學(xué)出版社·純粹、漢聲雜志社、上尚藝苑,于1月25日至2月28日期間舉辦了“黃河之行——地理邊界與精神故鄉(xiāng)·民間藝術(shù)展”民俗民藝大展。

本次展覽特別邀請中央美術(shù)學(xué)院教授、《黃河十四走》作者楊先讓和清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院史論系教授楊陽作為學(xué)術(shù)顧問,馬天意作為策展人;重點推出了畫家、藝術(shù)理論家喬曉光,國家級皮影制作傳承人、威尼斯雙年展參展藝術(shù)家汪天穩(wěn),以及省級工藝美術(shù)大師汪海燕,藝術(shù)家、西安美術(shù)學(xué)院教授實驗藝術(shù)系教授郭慶豐等中國優(yōu)秀的當(dāng)代民間藝術(shù)家,構(gòu)建當(dāng)代藝術(shù)與傳統(tǒng)藝術(shù)的對話,開啟都市人對民間藝術(shù)生命的感知。

本次展覽特別之處在于,北京SKP內(nèi)外共設(shè)置三處不同形式的展覽空間,內(nèi)外聯(lián)動,形成一條民俗+藝術(shù)+時尚交相輝映的游逛路線,呼應(yīng)著黃河民間藝術(shù)的脈搏。

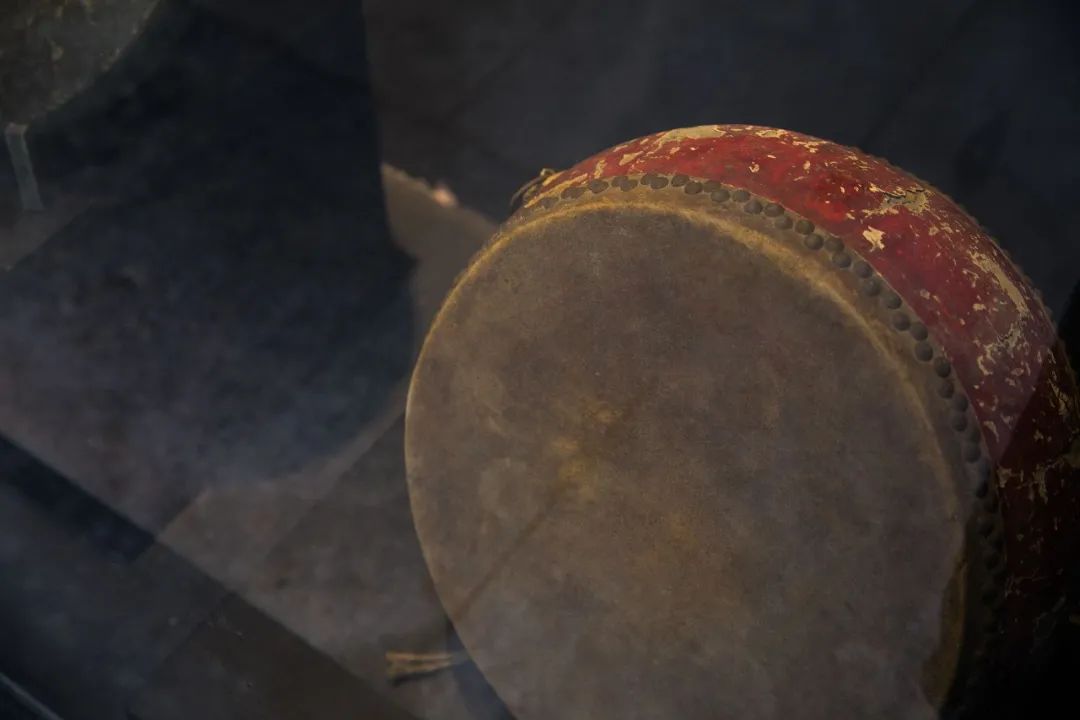

其中,北京SKP藝術(shù)櫥窗,展出了來自國家級皮影制作傳承人汪天穩(wěn)、省級工藝美術(shù)大師汪海燕的皮影54件,及皮影演奏樂器約13件。

這一部分作品以“社火巡游”為主題。社火,是春節(jié)期間流行于中國民間的一種民俗活動,意在祈求風(fēng)調(diào)雨順,五谷豐登,國泰民安,萬事如意。汪天穩(wěn)和汪海燕兩人的皮影作品,展示了陜西年節(jié)時社火活動的熱鬧景象,也展現(xiàn)出老師與學(xué)生、故鄉(xiāng)與鄉(xiāng)民、父親與女兒三種維度的傳承。

國家級皮影制作傳承人汪天穩(wěn)

國家級皮影制作傳承人汪天穩(wěn)

北京SKP4層中央K大道,展出了45座來自陜北大地的石獅,其中最古老的可追溯至元代。

這一部分以“神秘的石頭”為主題,其中所展示的石雕,全部來自畫家、教授郭慶豐的私人收藏。這些從歷史煙塵中被打撈起來的石頭,實際上是一系列重要的文化坐標(biāo),并組成了一張較為完整的文化地圖,通過這些特別的標(biāo)識,我們可以前往它隱秘的精神空間。

北京SKP4層展覽空間RENDEZ-VOUS GALLERY,展出了藝術(shù)家喬曉光“當(dāng)代與傳統(tǒng)交融”的剪紙作品16幅、水墨作品13幅。

展覽以“隱魚的城”為主題,這是喬曉光用剪紙、水墨等傳統(tǒng)手法進行的當(dāng)代藝術(shù)創(chuàng)作,是從傳統(tǒng)民間藝術(shù)中生長出的當(dāng)代藝術(shù),既是《黃河十四走》精神的傳承,又體現(xiàn)了傳統(tǒng)民間藝術(shù)與當(dāng)代藝術(shù)的交融。

中國民間藝術(shù),是在自生自滅中向前發(fā)展的,卻又極其坦然地與百姓相伴共存,支撐著一個民族的元氣和凝聚力。在古老的黃河流域,許多源遠流長的民俗文化和民間技藝砥礪住歲月的磨損,凝聚著傳承千年的民間智慧與藝術(shù)精神。

中國民間藝術(shù)涉及考古學(xué)、哲學(xué)、人類學(xué)、美學(xué)等學(xué)科,是內(nèi)涵豐富的藝術(shù)門類。百姓就地取材,形成了展覽中質(zhì)樸熱烈、富有張力的藝術(shù)品。它們也交織成為一張獨特的文化地圖,為我們指引著黃河民間藝術(shù)的“隱秘基因”。

20 世紀(jì)80年代,楊先讓先生率隊考察黃河流域民間藝術(shù),完成了?系列艱苦而扎實的田野工作,并出版《黃河十四走》,將中國傳統(tǒng)民間藝術(shù)帶入藝術(shù)學(xué)府,其研究成果具有不可估量的社會價值和文化價值。

本次展覽在北京SKP三個不同的空間進行呈現(xiàn)。陜西民間的皮影藝術(shù),黃河流域的石獅收藏,當(dāng)代剪紙、水墨作品,構(gòu)建起當(dāng)代藝術(shù)與民間藝術(shù)的對話,也讓我們看到一群活躍于當(dāng)代的優(yōu)秀藝術(shù)家,如何從中國民間美術(shù)的知識和哲學(xué)思想中形成自己的藝術(shù)語言,為古老的民間藝術(shù)賦予新的生命力。這既是《黃河十四走》精神的傳承,又體現(xiàn)了傳統(tǒng)民間藝術(shù)與當(dāng)代藝術(shù)的交融。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號