2021年2月4日,知名浙派人物畫家、中國美術學院教授吳山明因病在杭州家中辭世,享年82歲。從在浙江美術館展覽上第一次見到吳山明,到2019年考上其博士研究生后的學習,再到整理草稿等,本文作者回憶了一些與吳山明先生的師生往事片斷。

2021年2月4日下午5點多,接到師兄燦鵬電話說吳老師走了,頓時整個人驚呆了。那時候正在家吃晚飯,兩眼發(fā)愣,緩緩放下筷子,嘴巴停止咀嚼,腦子一片空白,仿佛世界停止了呼吸,欲哭無淚,眼睛一直定格在面前放吳老師畫冊的書架上,吳山明老師不就在眼前嗎?不敢相信吳老師的離去!

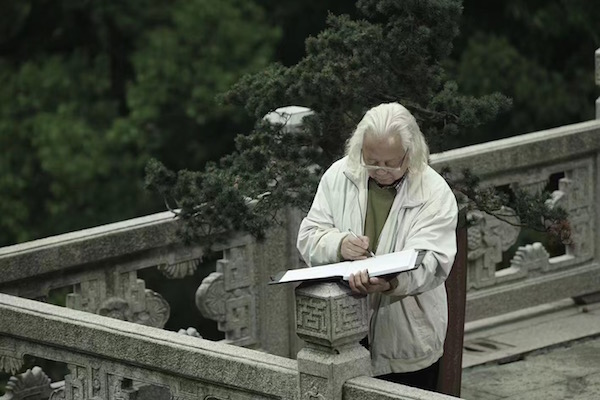

吳山明

我簡單收拾完立馬奔向虹橋火車站,想以最快速度去杭州再去看看吳老師,這次從上海去杭州的路途覺得無比的遙遠,高鐵是那么的慢,歸心似箭。

到杭州吳老師家已是半夜,出了電梯一股煤油燈和燒蠟燭紙錢的味道撲鼻而來,這個味道更加讓我更加害怕不安,因為小時候只要有人過世就會聞到這個特殊的味道。進門看見很多人在客廳和餐廳里來回走動忙碌著,但我已看不清也這些面孔都是誰。空氣越來越凝重,我順著人群一步一步往餐廳移動,吳老師的靈堂驚現在眼前,靈堂上擺放著吳老師的遺像,前面擺放著貢品和鮮花,旁邊掛著挽聯“愛似山間明月,慈如湖上清風。”此刻我真的不敢相信眼前的一切,我望著遺像上吳老師那般慈祥的臉,眼淚止不住往下流。給吳老師上過香后便移動腳步進了吳老師的畫室,畫室的格局還是以前熟悉的樣子,燈光有些昏暗,角落的燭火和燒紙錢的火苗在不停地跳動著,大畫案前坐著一排人,他們表情沉重滿臉悲傷地注視著一張單人床,床上安詳躺著一個人,這讓我不得不相信眼前的一切是真實的,眼前的現實又告訴我,敬愛的恩師吳山明老師真的走了,我再也控制不住內心悲痛的情緒,撲通跪地緩緩地向老師磕三個響頭,有人把我扶起來并深深地給我一個擁抱,吳老師的音容笑貌充斥了我的腦海,一幀一幀地閃動著。

2009年,作者與吳山明合影

記得第一次見到吳老師是在讀本科的時候,是2009年在浙江美術館的一個展覽上,我和幾個同學在一起看展,耳邊聽見有同學很激動地跟我說:“快看,吳山明老師也在這看展覽。”我趕緊順著聲音扭過頭去,只見一位滿頭銀發(fā)的老先生在不遠處認真地看展墻上的作品,我心想這就是傳說中的吳山明老師,激動得心跳加速并且緊張起來。我們幾個同學就小聲商量要去找吳老師合張影,因為我是我們班的學習委員,幾個同學就慫恿我要模范帶頭,我忐忑向前跟吳老師說明我們的想法,吳老師立馬爽朗答應我們的請求,耐心的跟我們一一合影,我們按捺不住內心的喜悅,幾個同學圍著照相機不斷放大翻看合影照片的每一處細節(jié),生怕照片拍糊了,確定照片的清晰完整我們才放心,因為吳老師在本科階段的我們心中就是大師般的存在,這是我和吳老師的第一次碰面。

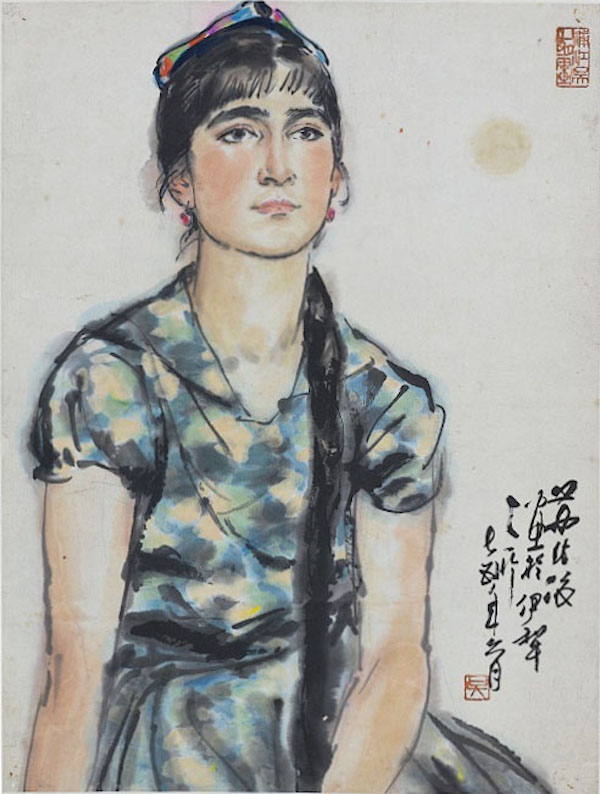

吳山明作品《蘇比依》,1975年

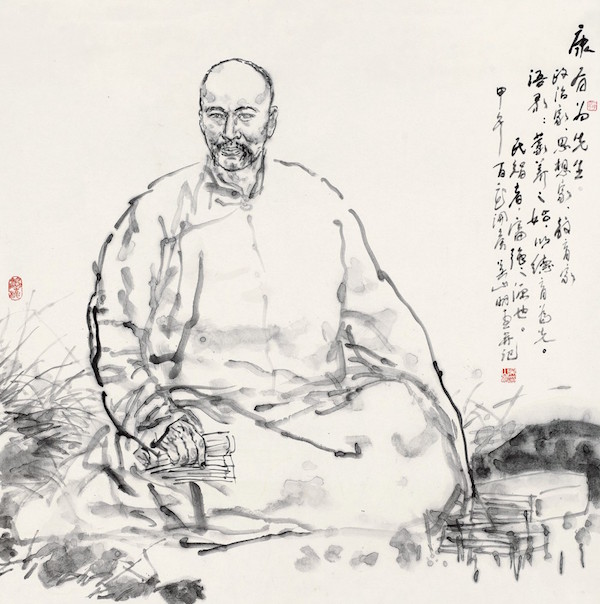

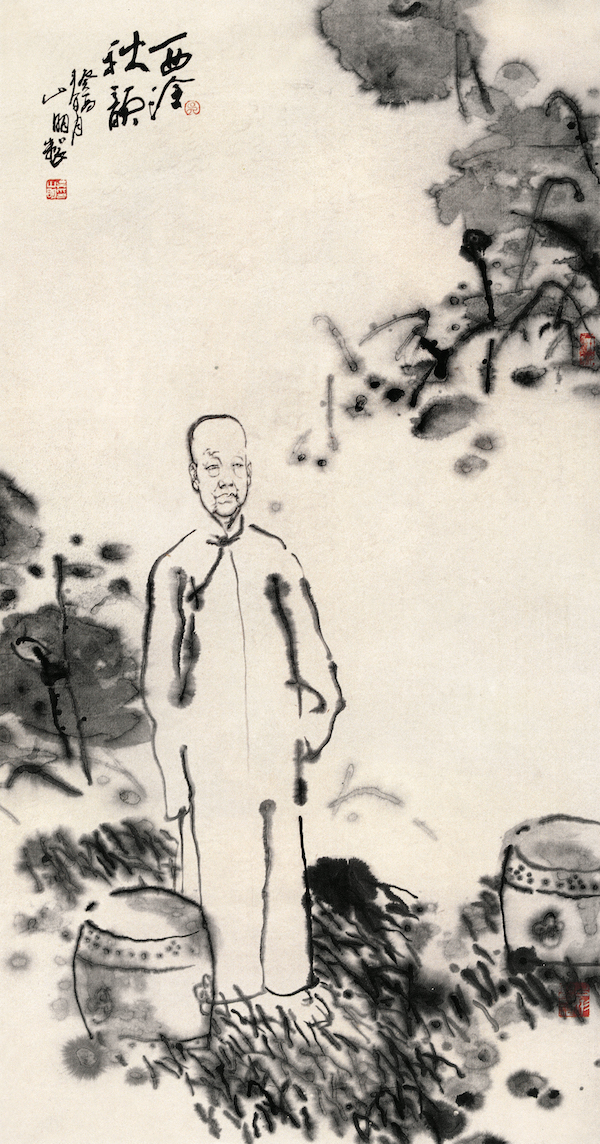

吳山明,《湘西老農》,1980年

雖然之后的時間在校園內外經常能遇見吳老師的身影,但真正有機會深入接觸吳老師還是在2019年考上吳老師的博士研究生之后。吳老師給我的感覺就像一位慈祥的父親,時時關心我的學習和生活,總是給我鼓勵與溫暖。剛開學不久有一次我去鳳凰山腳的畫室看望吳老師,吳老師很關心地詢問我家里的情況以及學校的學習生活,多次跟我說有什么困難盡管跟他說,不要客氣,并特意交代我中午留下來跟他們一起在畫室吃飯。那天我和吳老師以及師母一起圍在一張長條凳吃水餃,吳老師擔心我吃不飽讓我吃雙份,那段時間吳老師迷上吃海苔零食,飯間時不時夾海苔給我吃,這種關懷讓我倍感溫暖,使我想起小時候我爸爸不停夾菜給我吃的情景,平時吳老師就像一位慈祥的父親一般關愛我。

吳山明,《吳昌碩先生》,1983年

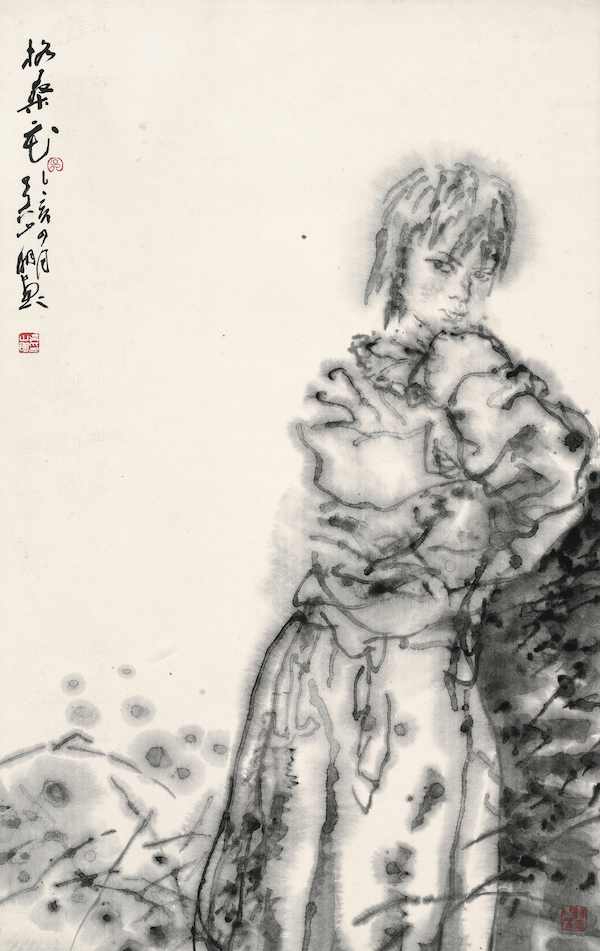

吳山明,《格桑花》,1995年

吳山明,《西泠秋韻》,1993年

去年11月中旬我陪吳老師去南京治療,那時吳老師身體狀況已經不大理想,我們一直在鼓勵吳老師,一起為吳老師加油。為了避免吳老師躺在病床上無聊和瞎想,我們拿手機讓他看新聞聽評書聽音樂。有一次吳老師讓我把手機關掉,他就閉上眼睛,我以為他累了想休息我就安靜的坐在旁邊,不一會,吳老師突然睜開眼睛,轉過頭來跟我說:“小蘇啊,我覺得你的創(chuàng)作可以再往前走一步,你看看畫面的形式是不是再復雜點,或者再更有深度,想想怎么樣再調整一下會更好......”原來吳老師剛才不是看累了想休息,而是在為我的創(chuàng)作操心,針對我的創(chuàng)作吳老師足足跟我聊了近半小時,我怕吳老師太累了就打斷他讓他先好好休息。吳老師在這種身體狀況下腦子還一直惦記著學生,時刻操心指導我的創(chuàng)作,正如師母所說的吳老師無時無刻時刻都在想著學生,我能有這樣的好老師是我的福分。

吳山明,《小八路》,1978年

吳山明,《造化為師》,1996年

杭州吳山明美術館即將竣工完成,前段時間我們一直在吳老師的畫室整理資料,有機會能夠全程參與整理吳老師的畫室是我的榮幸,因為整理吳老師的資料使我有機會更加全方位的向吳老師學習,同時也讓我看到吳老師藝術成就的方方面面。整理的資料主要包括文字資料和作品資料,文字資料包括吳老師作為一位老師對教學的點滴記錄、一位藝術家的藝術隨筆、一位人大代表對政府的獻言獻策文件、一位慈善家來自社會的感謝信等等,這些資料羅列了不同身份的吳老師的一生成就。另一方面是吳老師各個時期的作品和創(chuàng)作稿子,從畫室的各個角落和卷紙堆中都會驚現讓你意想不到的佳作,吳老師驚人的作品量和用功程度讓我們驚嘆和慚愧。我們把所有的作品和稿子一張張精確測量,雖然每件作品都有尺寸,但吳老師的藝術成就根本無法準確丈量也沒法丈量,這需要我們用一生花時間去好好學習和研究。在整理過程中不斷給我們驚喜,看到很多印刷在教科書上的經典原作以及很多將來一定有待于我們后來者梳理與研究的作品。在激動和驚喜的背后腦中經常會出現一個矛盾的畫面:眼前面對吳老師如此精彩的經典之作,腦中卻會浮現出吳老師躺在病床上瘦弱的身軀和插著輸液管消瘦的雙手的場景,這些作品都是吳老師用這雙消瘦的手一筆一筆勾勒描繪出來的,一面是消瘦的身軀,一面是享譽士林的藝術作品,這種畫面的矛盾反差交織在一起讓我莫名的傷感,這種矛盾和反差越發(fā)襯托出吳老師在我們晚輩后學心目中的地位。

2020年12月8日,整理吳山明書法作品

畫室里的每一件作品,每一張稿子,哪怕是一張小紙片、一張未完成稿,都包含著吳老師的藝術創(chuàng)作痕跡和常態(tài)。驚人的勤奮和創(chuàng)作態(tài)度的嚴謹是我直面吳老師作品最直觀的感受。一天下午我們在畫室的一個小隔間的箱子里發(fā)現一箱作品,打開箱子發(fā)現里面有好幾捆,打開每捆的外包裝紙發(fā)現里面有好幾卷,解開繩子發(fā)現每一卷都是吳老師平時的書法練習長卷,內容包括書法詩詞創(chuàng)作以及很多臨習王鐸的書法,有意思的是同一首詩詞或者同一首詩詞里的同一個字吳老師竟然書寫若干遍直至自己滿意為止才進行下一首或者下一個字,這生動再現了吳老師的書法練習狀態(tài)和對藝術創(chuàng)作不厭其煩的態(tài)度。

作者和陸尚在測量《遵義之春》稿子的尺寸

吳山明、董文運、李桐,《大澤聚義》,493 cm × 658 cm,2016年

整理畫室的那段時間,我經常會在一天整理完后去醫(yī)院看望吳老師,吳老師每次看見我來了都會跟我說:“這段時間辛苦你了”。

我都會微笑地說:“這是我向吳老師學習的好機會,不辛苦”。

有一次下午整理完去看望吳老師,吳老師看見我來朝我揮一揮手,因為那天整理完工作室身上比較臟我就沒敢靠近吳老師,那時吳老師剛手術完說話聲音比較微弱,他招呼師母過去,師母俯身耳朵貼近吳老師,吳老師咬牙吃力的用杭州話跟師母說:“請他吃好吃的”。這個場景讓我久久不能忘懷,吳老師點點滴滴對學生的好讓人感動,一月底畫室整理告一段落,我回上海前再次去醫(yī)院看望吳老師,我跟吳老師說我下次再來看您,沒想到那次的看望竟是永別,很遺憾我沒能見上吳老師的最后一面,能成為吳老師的學生是我的榮幸。

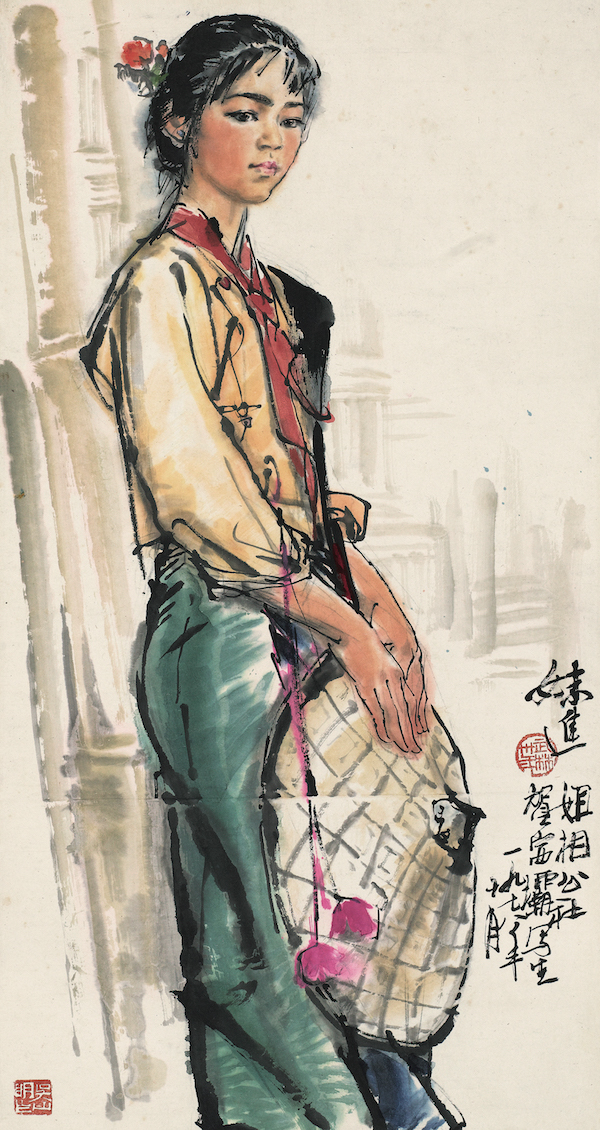

吳山明,《妹進》,1978年

吳山明《草原無垠》1994年

2021.2.14凌晨于上海魁盧堂

(本文原標題為《愛似山間明月——懷念恩師吳山明先生》)

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號