中華以農事開國,歷代封建帝王無不以農桑為天下之本,為了表明自己重視農桑的治國態度,“耕織圖”就成為歷代皇帝所提倡的重要藝術形式之一。而牛則是《耕織圖》中不可或缺的主角。

提起《耕織圖》,就不得不提南宋紹興年間的一個縣令樓璹。當時的統治者宋高宗趙構進學重視農桑,樓璹在任職縣令期間,也認識到耕種和紡織的重要性,深覺從事耕種和紡織的百姓很辛苦,就開始繪制《耕織圖》。

為了真實、準確地再現農人的耕織場景,樓璹跑遍周邊的鄉鎮和村莊,深入田間地角,出入農家,與當地有經驗的農夫蠶婦研討種田、植桑、織帛等經驗技術與方法,并通過以詩配畫的方式,系統描繪了江南地區耕作與蠶織的工序和技術。

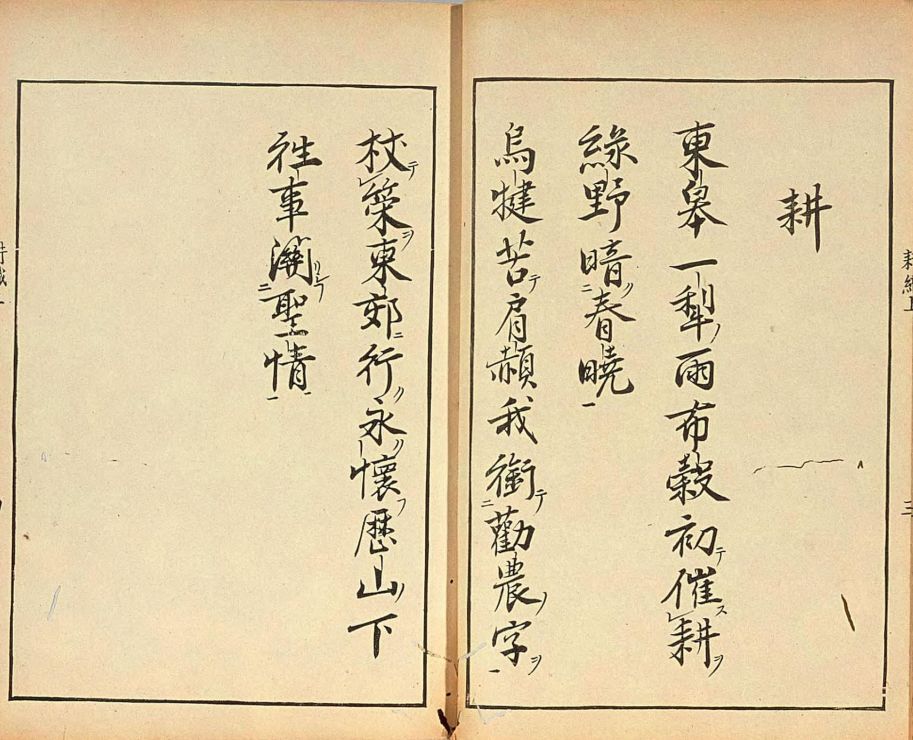

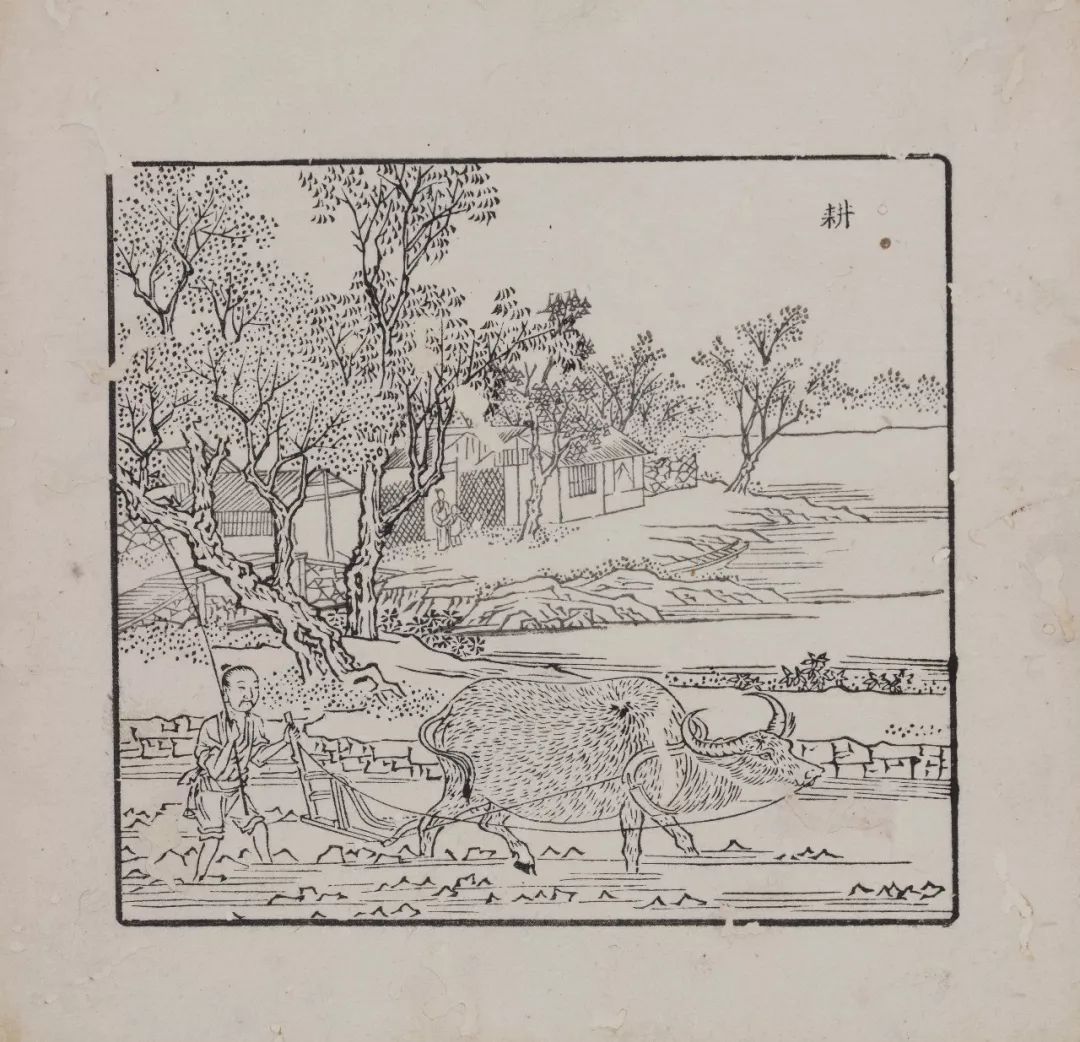

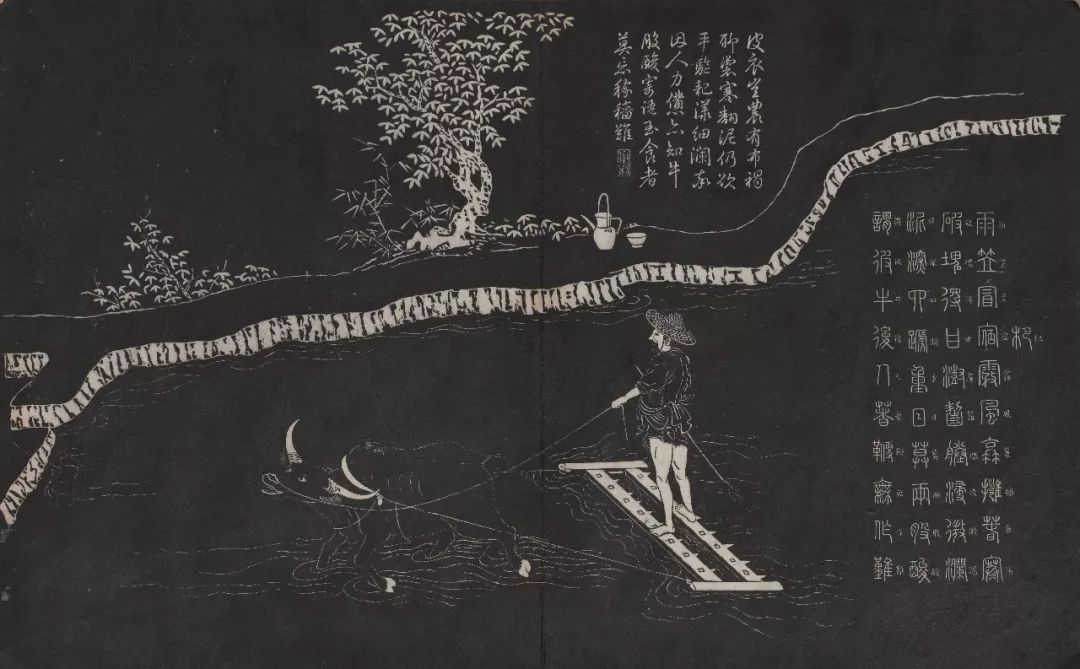

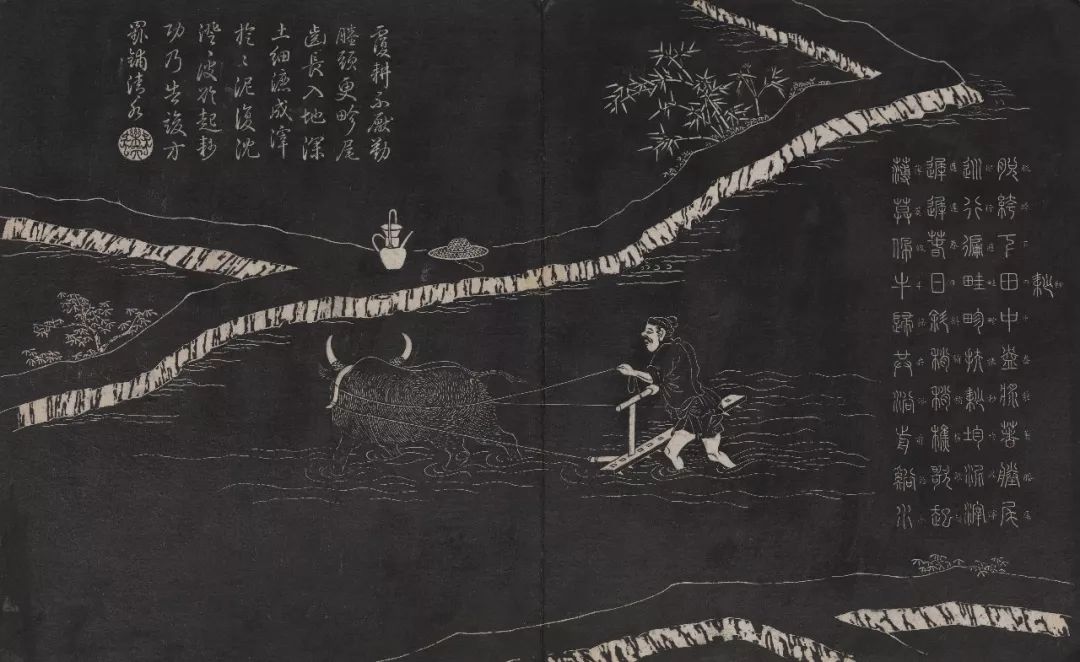

狩野永納刊本《耕織圖》 美國國會圖書館藏

因時代久遠,樓璹所繪的《耕織圖》現已失傳,據研究,現美國國會圖書館藏的一部日本延寶四年(1676年)狩野永納刊本《耕織圖》,是可考證樓璹《耕織圖》最早的刻本。

隨后,這本農業科普畫冊就被呈現給了皇帝,高宗看后非常高興,對其稱贊有加,同時,他還將《耕織圖》作為后宮間接了解農村、農業生活的一個“樣本”,一時朝野傳誦,全國各地也開始繪制《耕織圖》,從而引發了一次“耕織圖”的高潮。

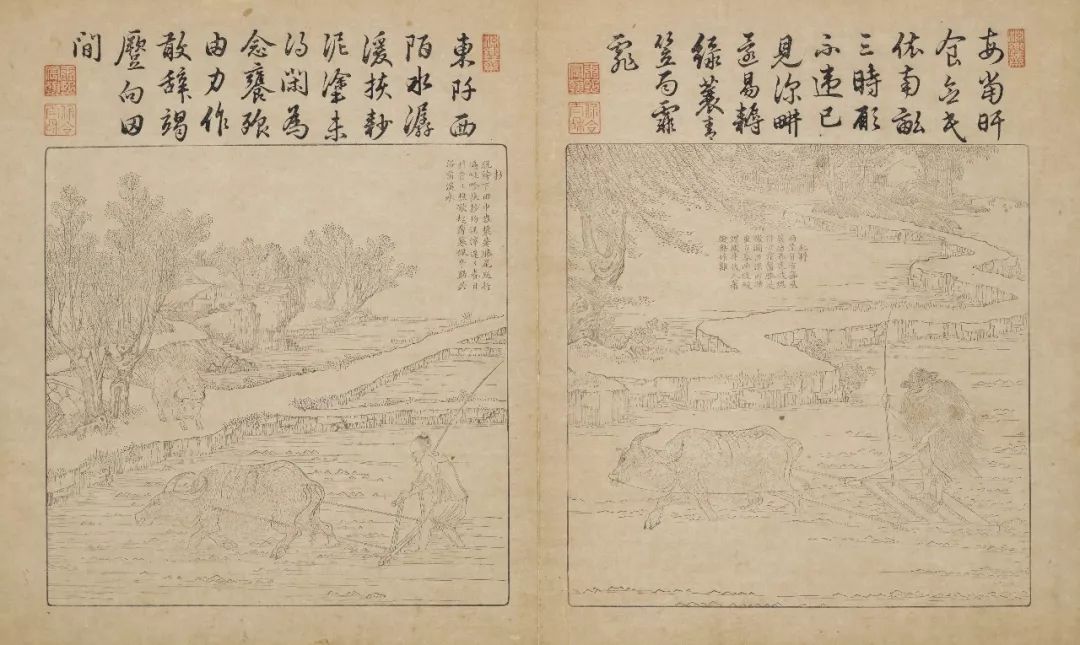

南宋以后,許多畫家也紛紛以此為范本不斷改編、臨摹了多種內容大致相同而風格各異的《耕織圖》,例如元代程棨繪制的《耕織圖》。

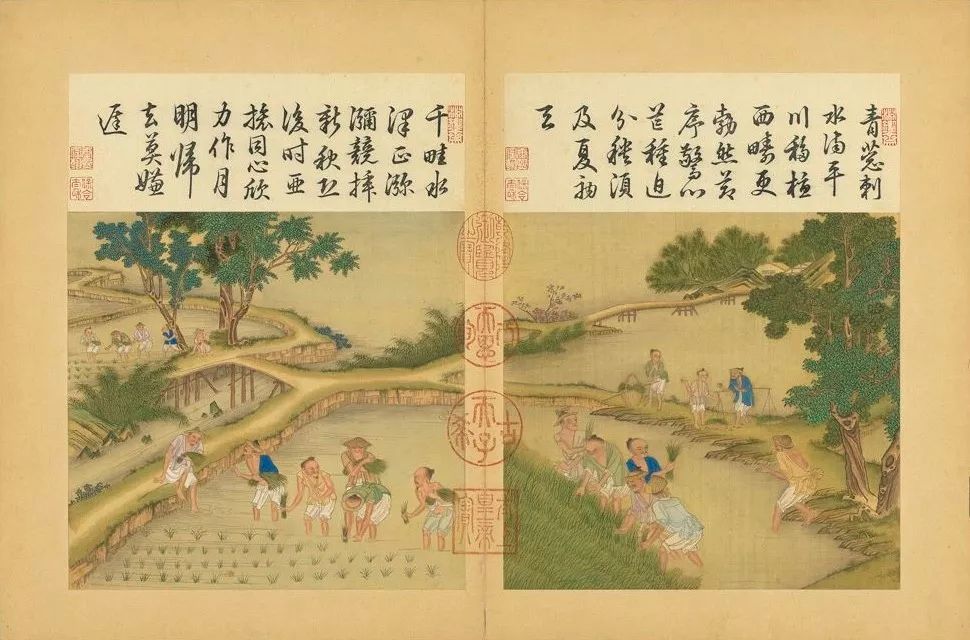

傳元代程棨摹樓璹《耕織圖》繪本 賽克勒美術館藏

到了清代,“耕織圖”更是迎來了空前的繁榮,尤其是康熙、雍正、乾隆祖孫三代,他們都對《耕織圖》鐘情有加。

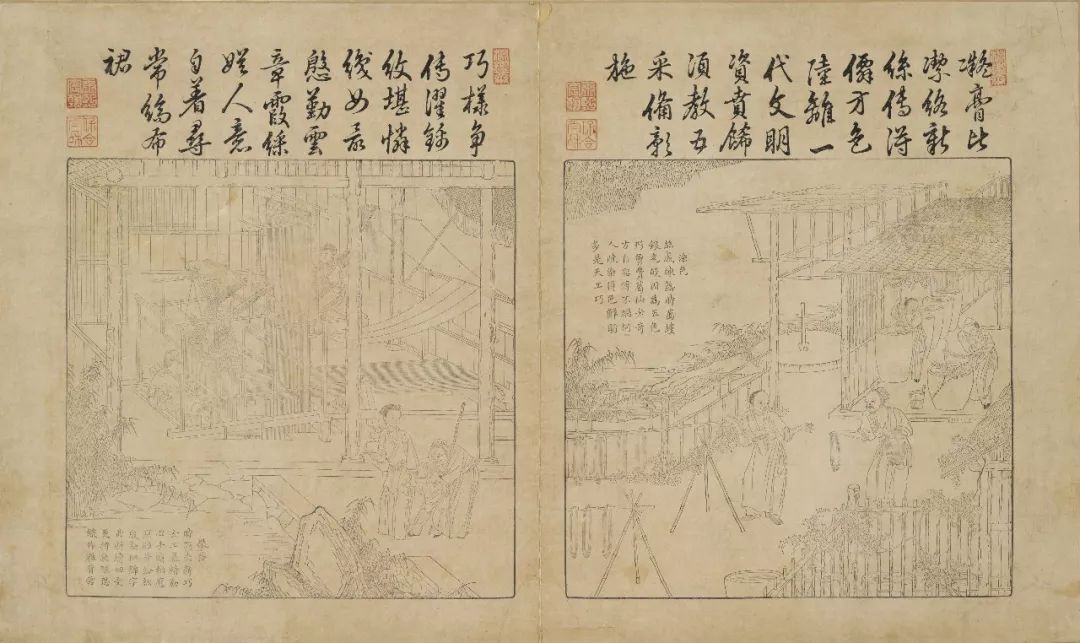

康熙三十五年刊刻發行的《康熙御制耕織圖》 朱印刊本(璽為朱印)

清乾隆刊刻發行的“耕織圖” 朱藍套印本(此本是由康熙三十五年御制耕織圖縮摹而成)

清康熙二十八年(1689年)圣祖南巡,江南人士紛紛將珍貴藏書進獻給康熙閱覽,其中就有南宋樓璹創作的《耕織圖》。當時康熙看到這本書后龍顏大悅,并感恤農夫、織女的苦寒勞作,遂命宮廷畫師焦秉貞,以樓璹的《耕織圖》為藍本,重新繪制。而他則親自擔任這本書的文字作者,為耕作和紡織創作了23首詩歌,焦秉貞則采用中國畫技法和西洋透視法相結合的方式為詩歌配圖。及至清康熙三十五年(1696年),《康熙御制耕織圖》由內府刊刻發行,成為歷代《耕織圖》中極具盛名、流傳較廣、影響較大的作品,更是中國古代版畫史上一部傳世經典。

《康熙御制耕織圖》也直接引領了“耕織圖”的第二次風騷,隨后,全國各地競相效仿,出現了各類模仿“耕織圖”內容與形式的作品。

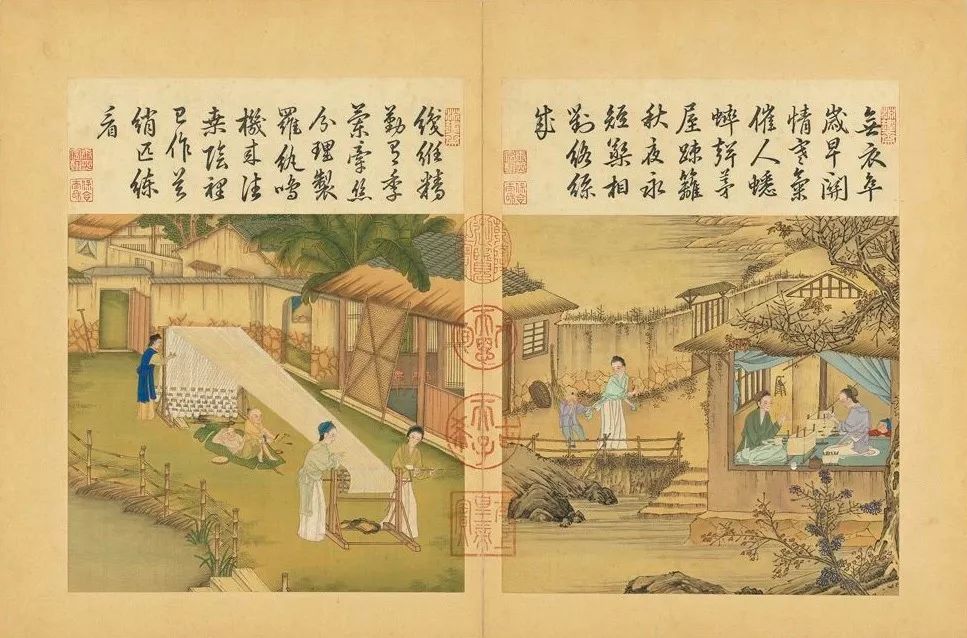

陳枚繪《耕織圖》

康熙晚年,還是皇四子胤禛的雍正命宮廷畫師以《康熙御制耕織圖》為藍本,摹繪了一套耕織圖進獻父皇。非常有意思的是,這套圖中,雍正別出心裁地讓畫師以自己和妻子、孩子為原型,分別畫成圖中的農夫織婦,他們身著漢服、拿起農具,在田間地頭cosplay了一場田園秀。

海外翻刻的石版套色“耕織圖”

這套石板套色耕織圖是由海外翻刻的“耕織圖”精品,來自尼德蘭萊頓地區,由Pieter Willem Marinus Trap(1821-1905年)制作,原本收錄于《Internationales Archivfur Ethnosraphie(國際民族檔案志)》第十卷。描繪的是每年正月,皇帝率領文武百官于先農壇親耕籍田的祭祀活動。籍田即“一畝三分地”,由皇帝左手扶犁,右手執鞭,以示重農。

雖然有人評價這件作品有“作秀”之嫌,但雍正并沒有辜負康熙農桑為本的期望。以親耕籍田為例,作為國家的一項重要典禮,清代皇帝在孟春時節,都會帶領王公大臣到先農壇祭祀神農,然后行耕籍之禮。典禮當天,首先由贊禮官將所需的農具、耕牛、種子備好,然后由皇帝親自扶犁,鞭策耕牛耕田,三推三反之后,皇帝登上觀耕臺,看著王公大臣們依次耕田。而這些由皇帝耕種的田地所收獲的糧食,將被用于祭祀。

皇帝親耕反映了歷代帝王對農業生產的重視,而當政十三年的雍正,曾經十二次到先農壇祭祀,親耕籍田。由此可見他對農業生產的重視。

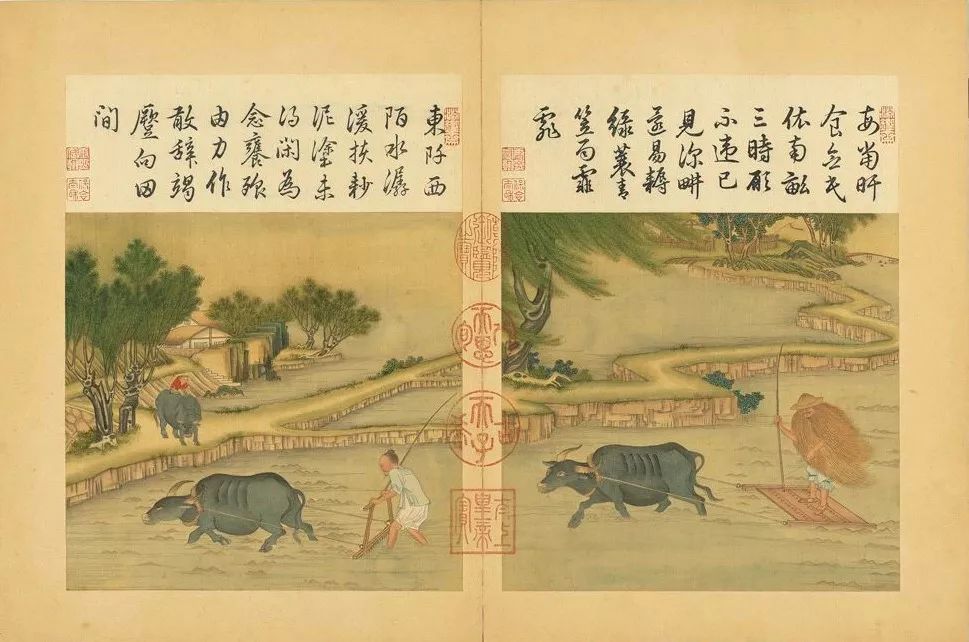

冷枚繪《耕織圖》

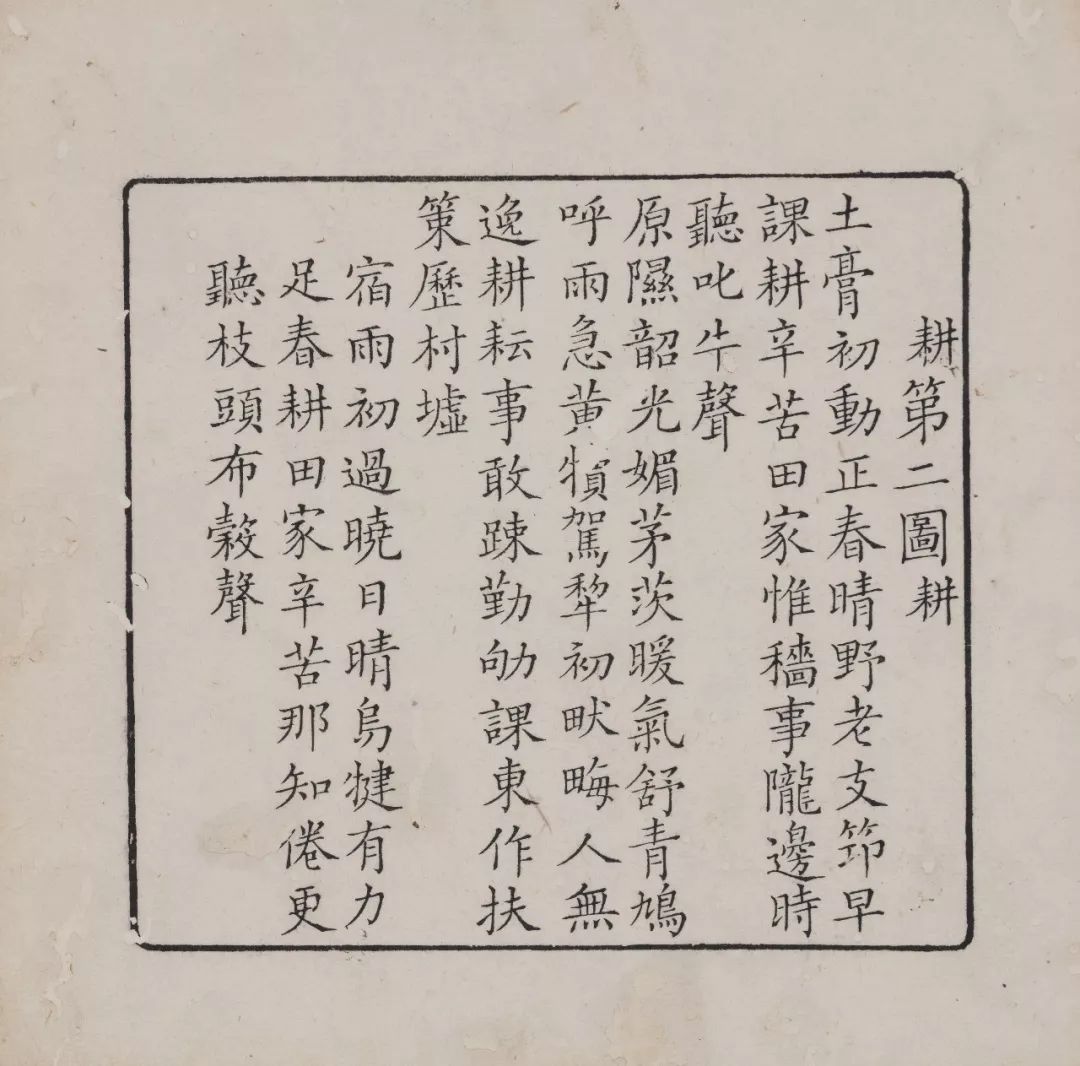

乾隆三十四年勒石拓本而成的“耕織圖” 清宮畫院據元代程棨本耕織圖翻刻而成

爺爺和父親都干過的事,乾隆自然也要排隊跟上,他曾命宮廷畫家也繪制過“耕織圖”,此外,乾隆還在現實生活中建造了一幅“活”的“耕織圖畫”。乾隆十五年(1750年),乾隆帝把清漪園(頤和園)的一處富有田園風光的景色命名為“耕織圖”,并命人將宮中所藏元代程棨摹樓璹的《耕織圖詩》,以陰刻手法,鑲嵌在清漪園“耕織圖”景區玉河齋前的左右廊壁的石刻上,現藏于中國國家博物館的23方耕織圖石刻就是當時的成果。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號