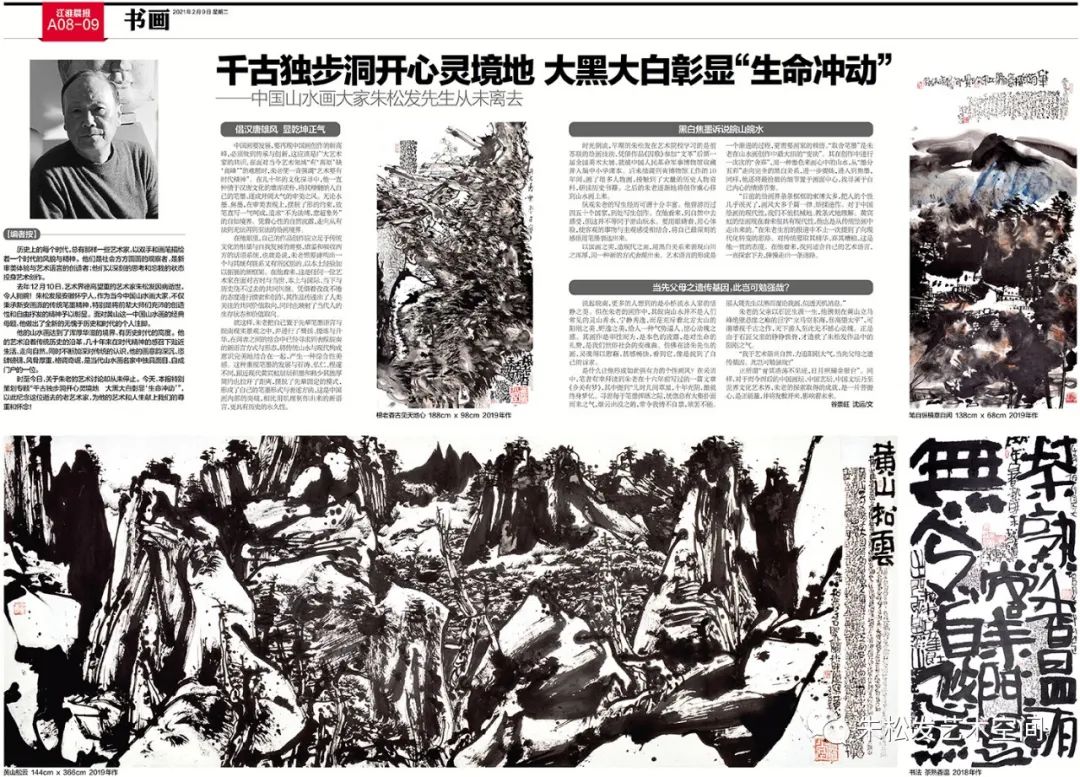

千古獨步洞開心靈境地 大黑大白彰顯“生命沖動”

——中國山水畫大家朱松發(fā)先生從未離去

【編者按】

歷史上的每個時代,總有那樣一些藝術家,以雙手和畫筆描繪著一個時代的風貌與精神。他們是社會方方面面的觀察者,是新審美體驗與藝術語言的創(chuàng)造者;他們以深刻的思考和忘我的狀態(tài)投身藝術創(chuàng)作。

去年12月10日,藝術界德高望重的藝術家朱松發(fā)因病逝世,令人扼腕!朱松發(fā)是安徽懷寧人,作為當今中國山水畫大家,不僅秉承新安畫派的傳統(tǒng)筆墨精神,特別是將前輩大師們充沛的創(chuàng)造性和自由抒發(fā)的精神予以彰顯。面對黃山這一中國山水畫的經(jīng)典母題,他做出了全新的無愧于歷史和時代的個人注腳。

他的山水畫達到了渾厚華滋的境界,有歷史時代的高度。他的藝術沿著傳統(tǒng)歷史的沿革,幾十年來在時代精神的感召下貼近生活、走向自然,同時不斷加深對傳統(tǒng)的認識,他的畫意韻深沉、恣肆磅礴、風骨厚重、格調奇崛,是當代山水畫名家中獨具面目、自成門戶的一位。

時至今日,關于朱老的藝術討論卻從未停止。今天,本報特別策劃專題“千古獨步洞開心靈境地 大黑大白彰顯‘生命沖動’”,以此紀念這位逝去的老藝術家,為他的藝術和人生獻上我們的尊重和懷念!

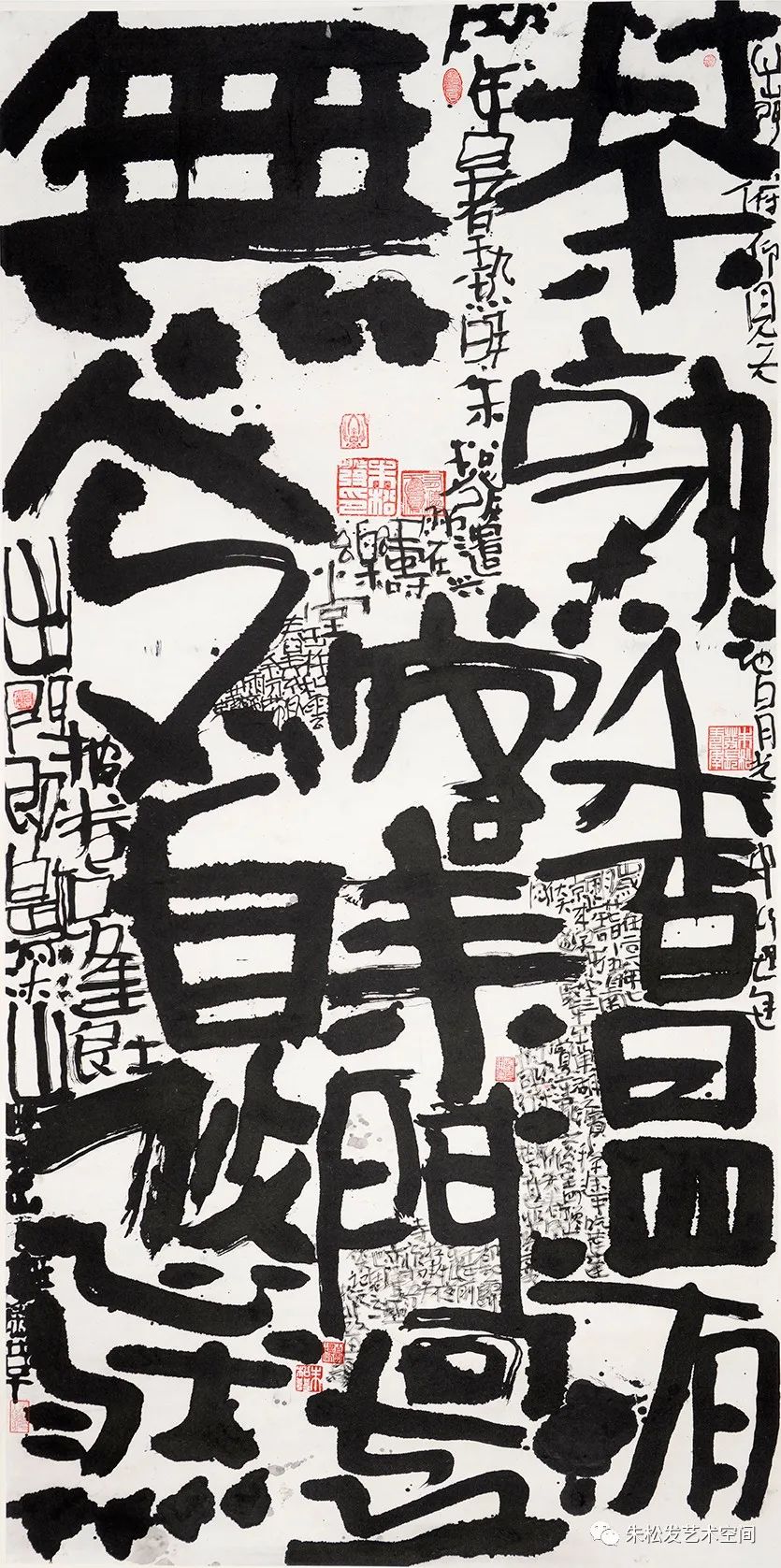

倡漢唐雄風 顯乾坤正氣

中國畫要發(fā)展,要再現(xiàn)中國畫創(chuàng)作的新高峰,必須做到傳承與創(chuàng)新,這應該是廣大藝術家的共識,在面對當今藝術領域“有‘高原’缺‘高峰’”的難題時,朱老便一直強調“藝術要有時代精神。”在幾十年的文化探尋中,他一直鐘情于漢唐文化的雄渾質樸,將其精髓納入自己的筆墨,遂成開闊大氣的審美之風。無論水墨、焦墨,在審美表現(xiàn)上,擺脫了形的約束,放筆直寫一氣呵成,追求“不為法縛,意超象外”、的自如境界。憑著心性的自然流露,走向從有法到無法再到至法的繪畫境界。

在他眼里,自己的作品創(chuàng)作應立足于傳統(tǒng)文化的根基與自我發(fā)展的需要,借鑒和吸收西方的話語系統(tǒng),也就是說,朱老想要建構出一個與其既有聯(lián)系又有所區(qū)別的、以本土經(jīng)驗加以拓展的新框架。在他看來,這是任何一位藝術家在面對古時與當世、本土與國際、當下與歷史繞不過去的共同糾纏。憑借著孜孜不倦的態(tài)度進行摸索和創(chuàng)作,其作品傳遞出了人類關注的共同價值取向,同時也映了當代人的生存狀態(tài)和價值取向。

就這樣,朱老把自己置于先輩筆墨語言與皖南現(xiàn)實景觀之中,并進行了概括、提煉與升華,在兩者之間的結合中已經(jīng)尋求到表現(xiàn)皖南的新語言方式與形態(tài),將傳統(tǒng)山水與現(xiàn)代構成意識完美地結合在一起,產生一種綜合性美感。這種重視筆墨的發(fā)展與石濤、弘仁、程邃不同,跟近現(xiàn)代黃賓虹層層積墨和賴少其拙厚簡約也拉開了距離,擺脫了先輩固定的模式,形成了自己的筆墨形式與表述方法,這是中國畫內部的突破,相比用肌理制作出來的新語言,更具有歷史的永久性。

黑白焦墨訴說皖山皖水

時光倒流,早期的朱松發(fā)在藝術院校學習的是蘇聯(lián)的繪畫技法,憑借作品《囚歌》參加“文革”后第一屆全國美術大展,就被中國人民革命軍事博物館收藏并入編中小學課本。后來抽調到省博物館工作的10年間,畫了很多人物畫,接觸到了大量的歷史人物資料,研讀歷史書籍。之后的朱老逐漸地將創(chuàng)作重心移到山水畫上來。

縱觀朱老的寫生經(jīng)歷可謂十分豐富。他曾游歷過四五十個國家,到處寫生創(chuàng)作。在他看來,到自然中去感受,但這并不等同于游山玩水。要用眼睛看、用心體驗,使客觀的事物與主觀感受相結合,將自己最深刻的感悟用筆墨表達出來。

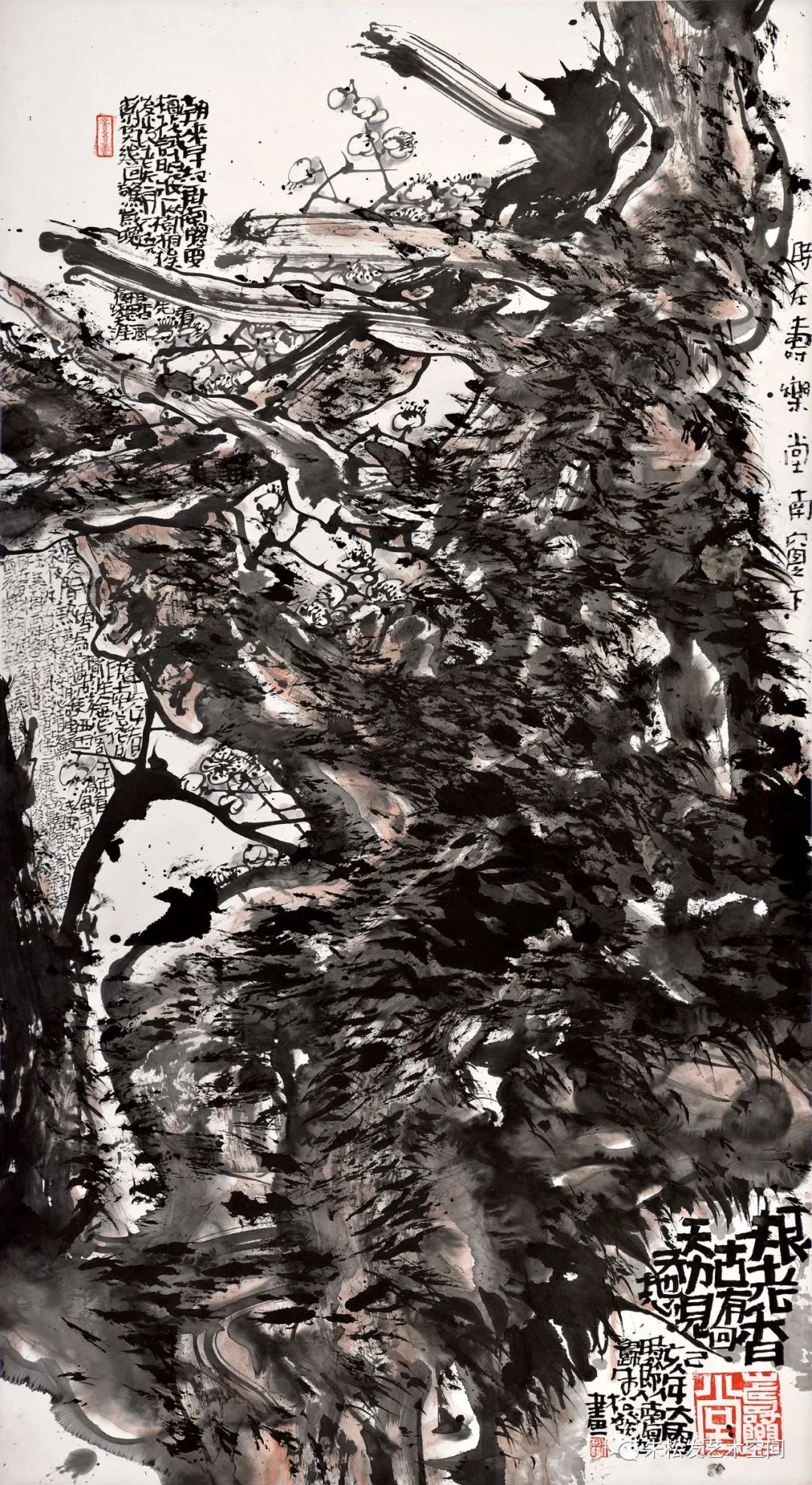

以國畫之實,造現(xiàn)代之畫,用黑白關系來表現(xiàn)山川之渾厚,用一種新的方式表現(xiàn)出來。藝術語言的形成是一個漸進的過程,更需要畫家的頓悟。“取舍筆墨”是朱老在山水畫創(chuàng)作中最大膽的“變法”。其在創(chuàng)作中進行一次次的“舍棄”,用一種墨色來畫心中的山水,從“墨分五彩”走向完全的黑白關系,進一步提煉,進入到焦墨,同樣,他還將最搶眼的細節(jié)置于畫面中心,找尋屬于自己內心的情感節(jié)奏。

“目前的繪畫界條條框框的束縛太多,把人的個性幾乎泯滅了,畫風大多千篇一律、矯揉造作。對于中國繪畫的現(xiàn)代性,我們不能機械地、教條式地理解。黃賓虹的繪畫現(xiàn)在看來很具有現(xiàn)代性,他也是從傳統(tǒng)繪畫中走出來的。”在朱老生前的報道中不止一次提到了向現(xiàn)代化轉變的思路。對傳統(tǒng)要取其精華、棄其糟粕,這是他一貫的態(tài)度。在他看來,找到適合自己的藝術語言,一直探索下去,慢慢走出一條道路。

當先父母之遺傳基因,此豈可勉強哉?

說起皖南,更多的人想到的是小橋流水人家的恬靜之美。但在朱老的畫作中,其皖南山水并不是人們常見的靈山秀水、寧靜秀逸,而是充斥著北方大山的陽剛之美、野逸之美,給人一種氣勢逼人、驚心動魄之感。其畫作是率性而為,是本色的流露,是對生命的禮贊,是我們世俗社會的安魂曲。仿佛在讀朱先生的畫,靈魂得以慰藉,甚感暢快,看到它,像是找到了自己的訴求。

是什么讓他形成如此強有力的個性畫風?在采訪中,記者有幸拜讀到朱老在十六年前寫過的一篇文章《鄉(xiāng)關有夢》,其中提到“兒時幾間草屋,十年光陰,釀就終身夢憶。尋思每于筆墨揮灑之際,恍惚總有大壑撲面而來之氣,煙云出沒之韻,常令我情不自禁,欲罷不能。邵大箴先生以黑而濕論我畫,似透天機消息。”

朱老的父親以石匠生涯一生,他鐫刻在黃山立馬峰絕壁懸崖之巔的巨字“立馬空東海,登高望太平”,可謂雄視千古之作,天下游人至此無不憾心動魄。正是由于石匠父親的錚錚鐵骨,才造就了朱松發(fā)作品中的陽剛之氣。

“我于藝術崇尚自然,力追陽剛大氣,當先父母之遺傳基因。此豈可勉強哉?”

正所謂“青冥浩蕩不見底,日月照耀金銀臺”。同樣,對于而今而后的中國畫壇、中國藝壇、中國文壇乃至世界文化藝術界,朱老的探索取得的成就,是一片菩提心,是正能量,并將發(fā)散開來,影響著后來。

合肥報業(yè)全媒體記者 沈運/文

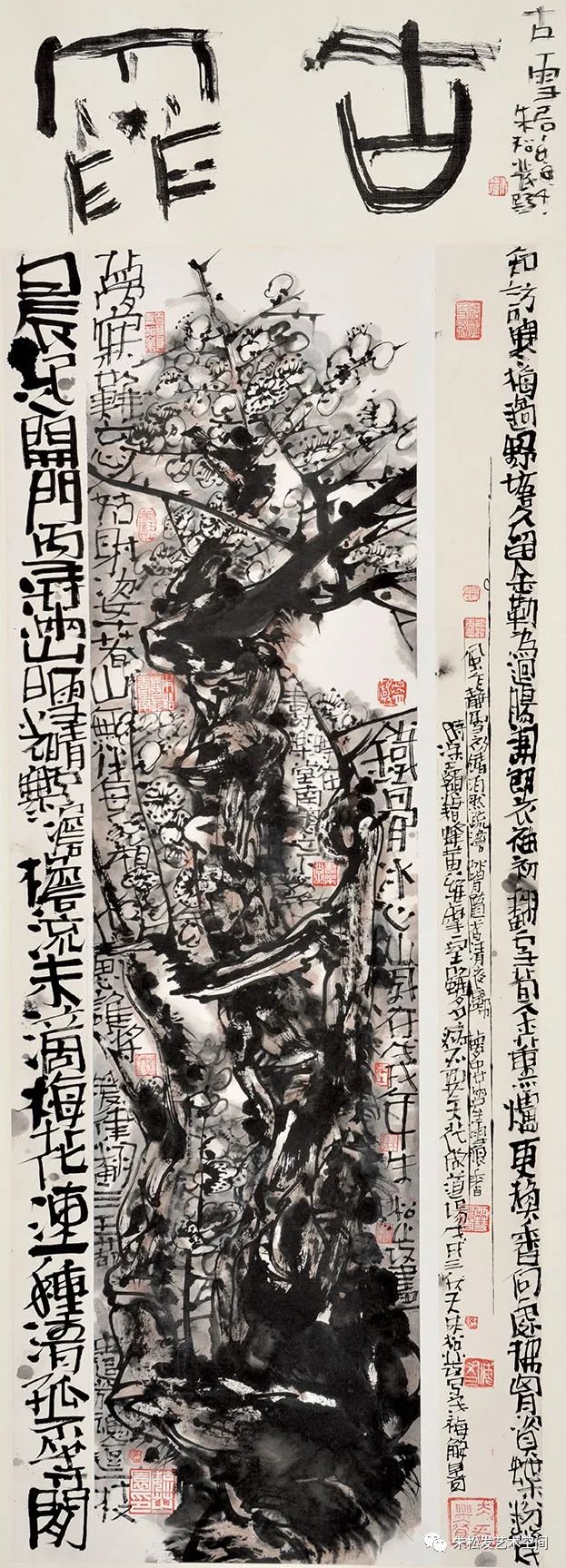

朱松發(fā)先生作品欣賞

黃山松云 144cm x 366cm 2019年作

筆自縱橫意自閑 138cm x 68cm 2019年作

根老香古見天地心 188cm x 98cm 2019年作

茶熟香溫 180cm x 98cm 2018年作

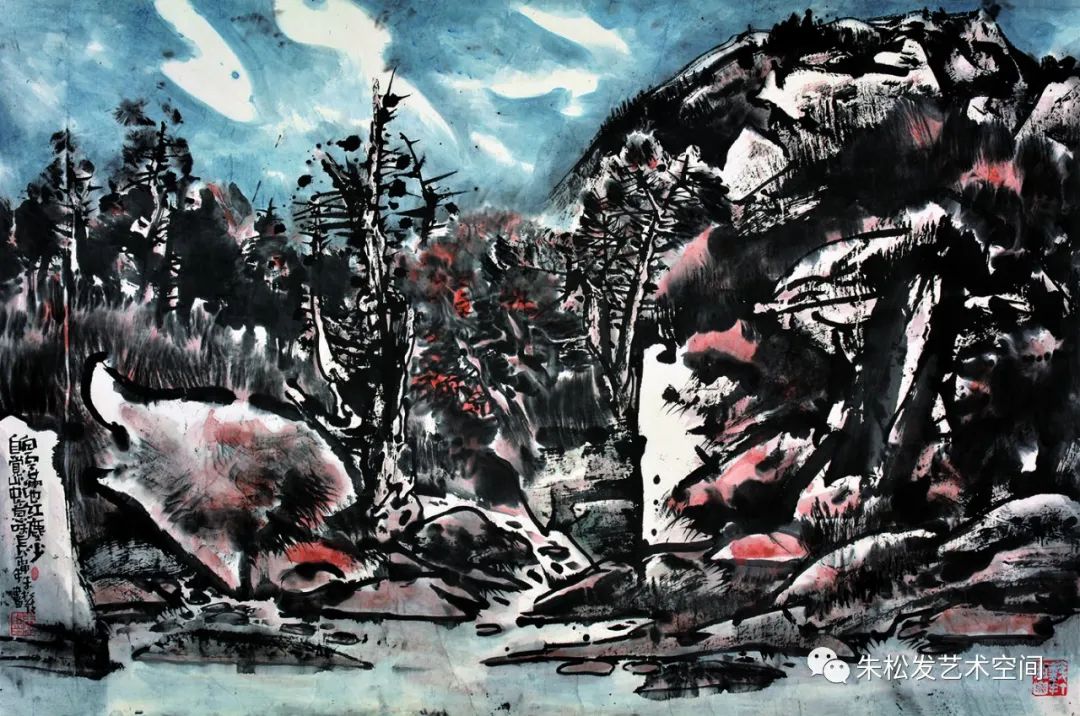

白云滿地紅塵少 210cmx160cm 2016年作

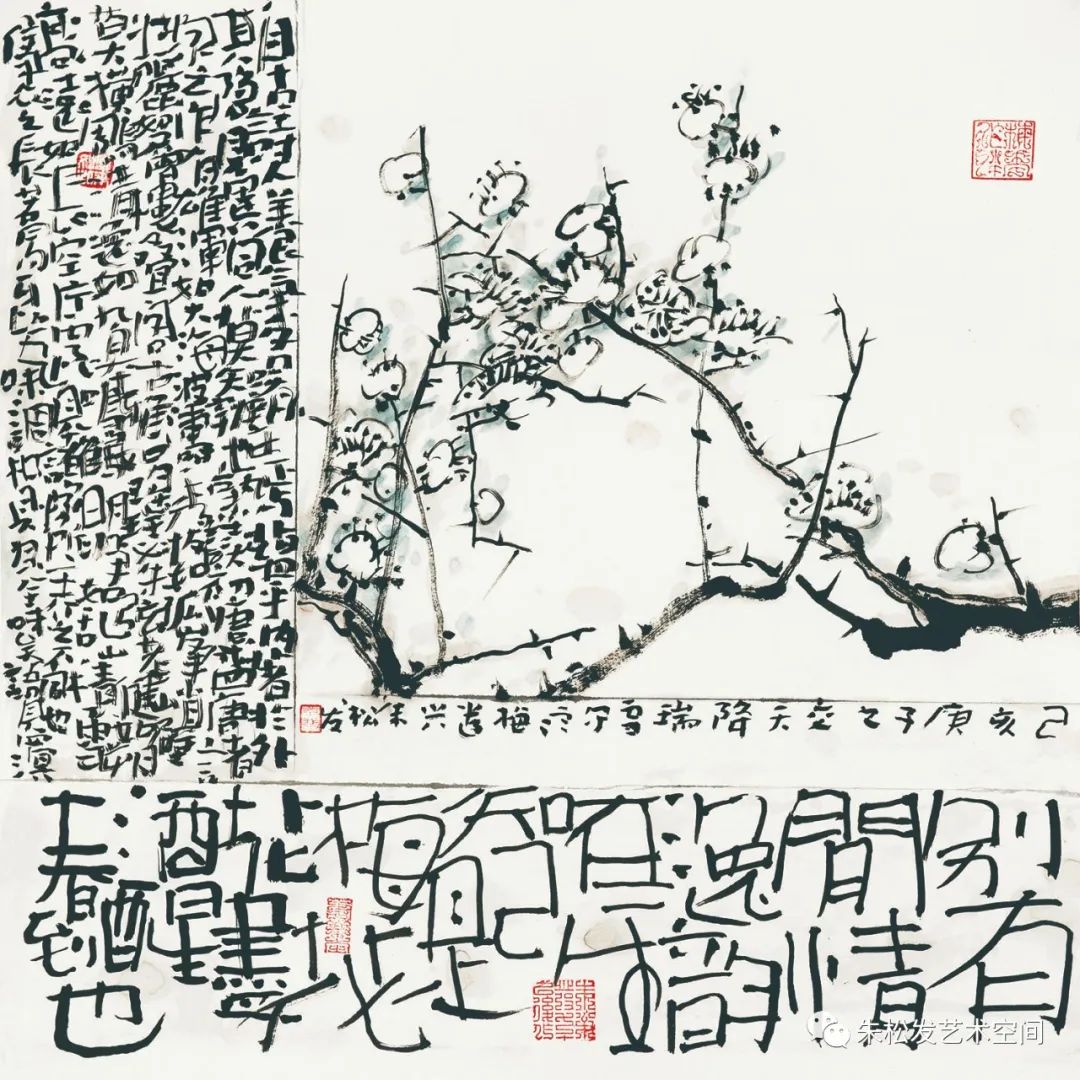

閑情逸韻 50cm x 50cm 2020年作

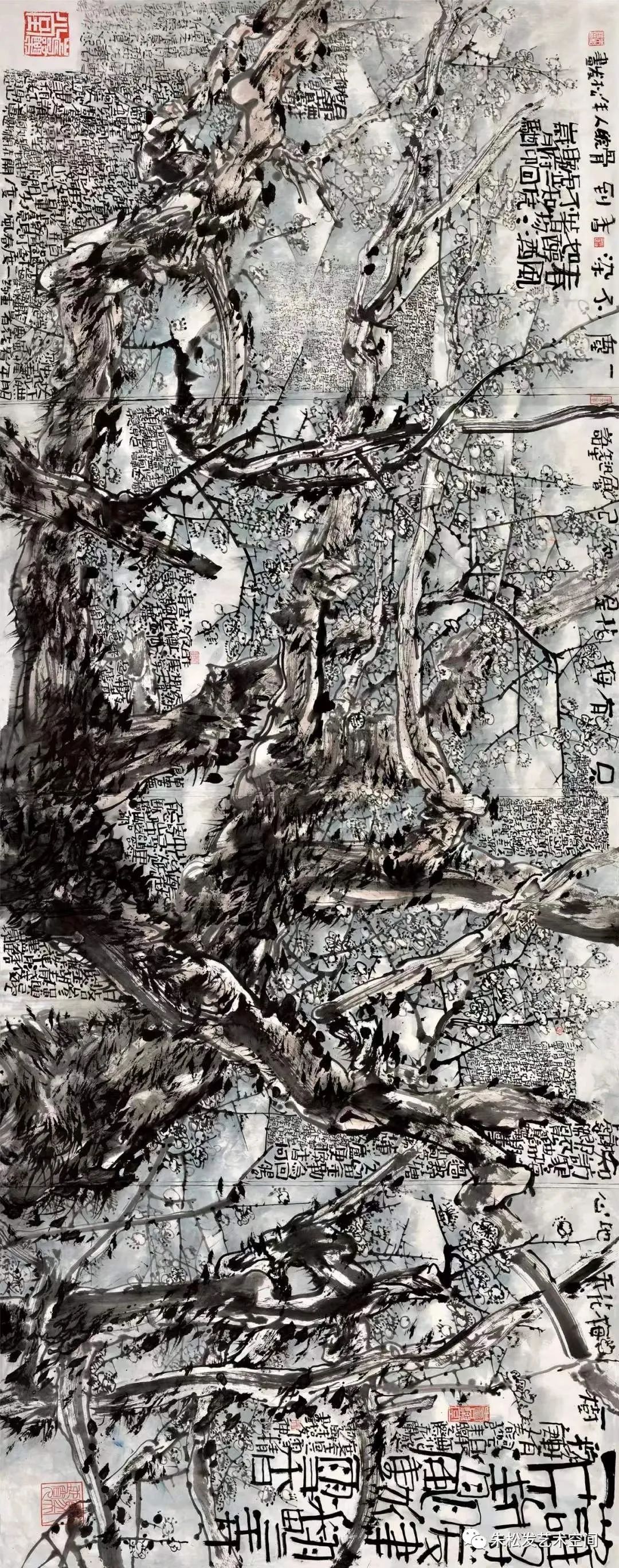

香雪 144cm x 366cm 紙本水墨 2020年作

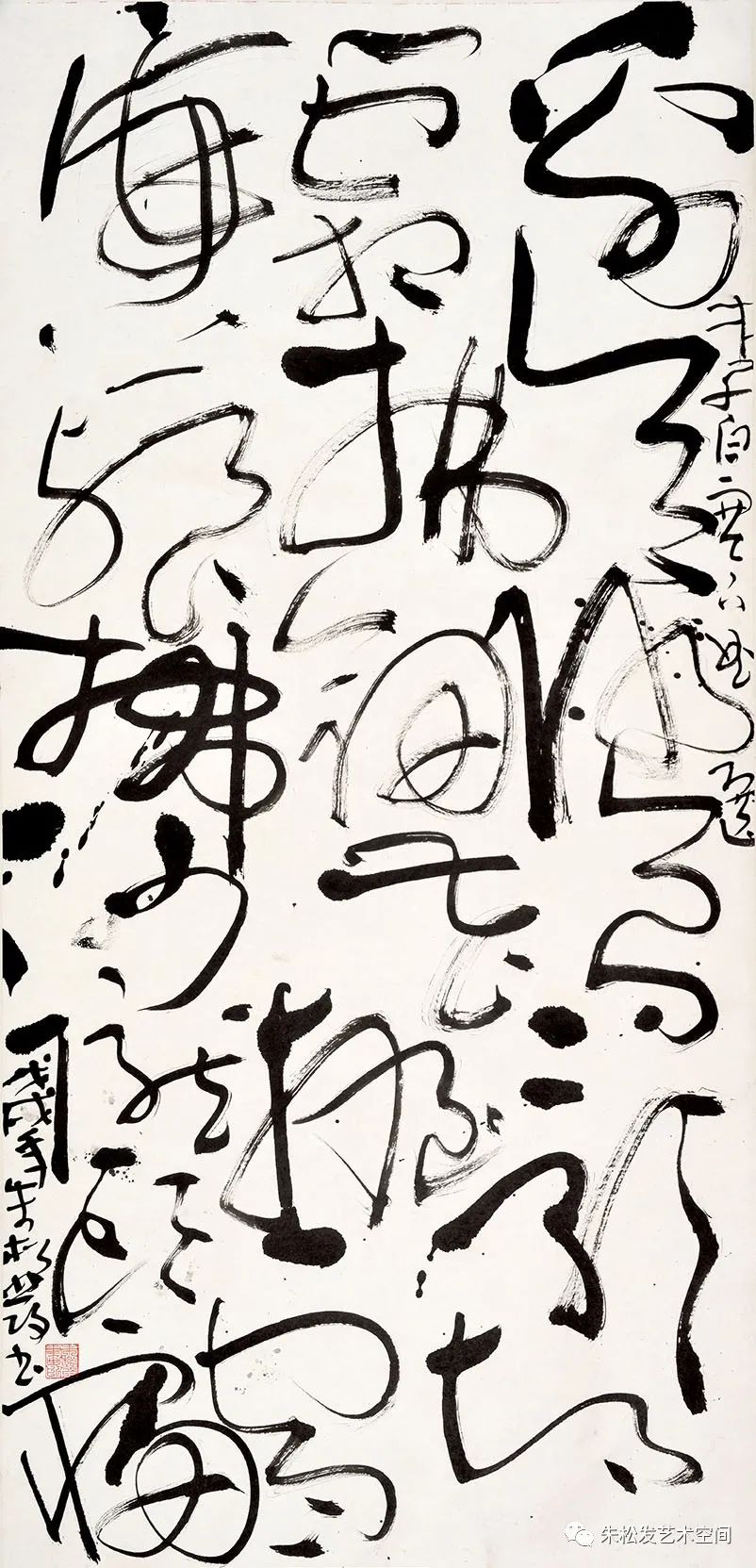

書法 2018年作

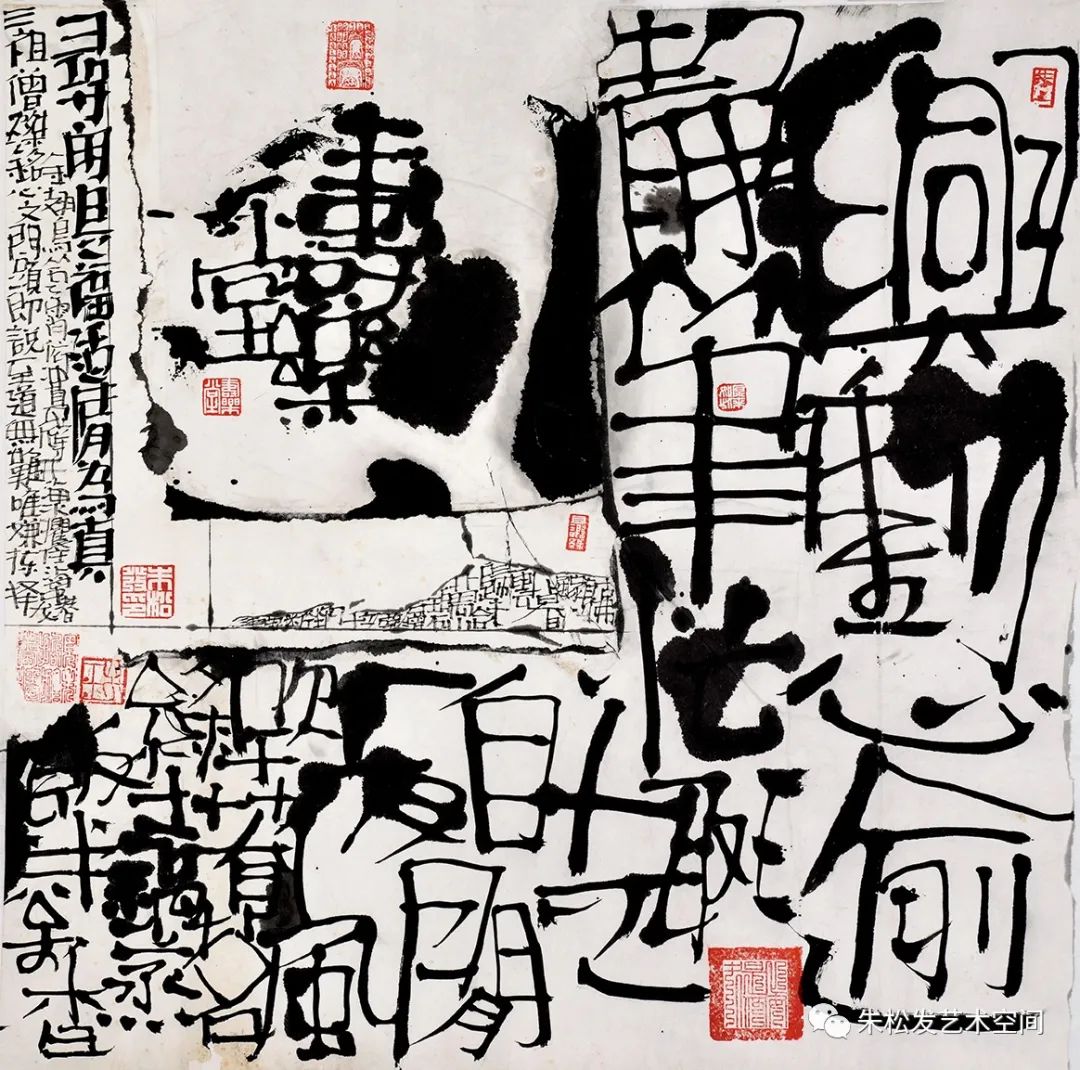

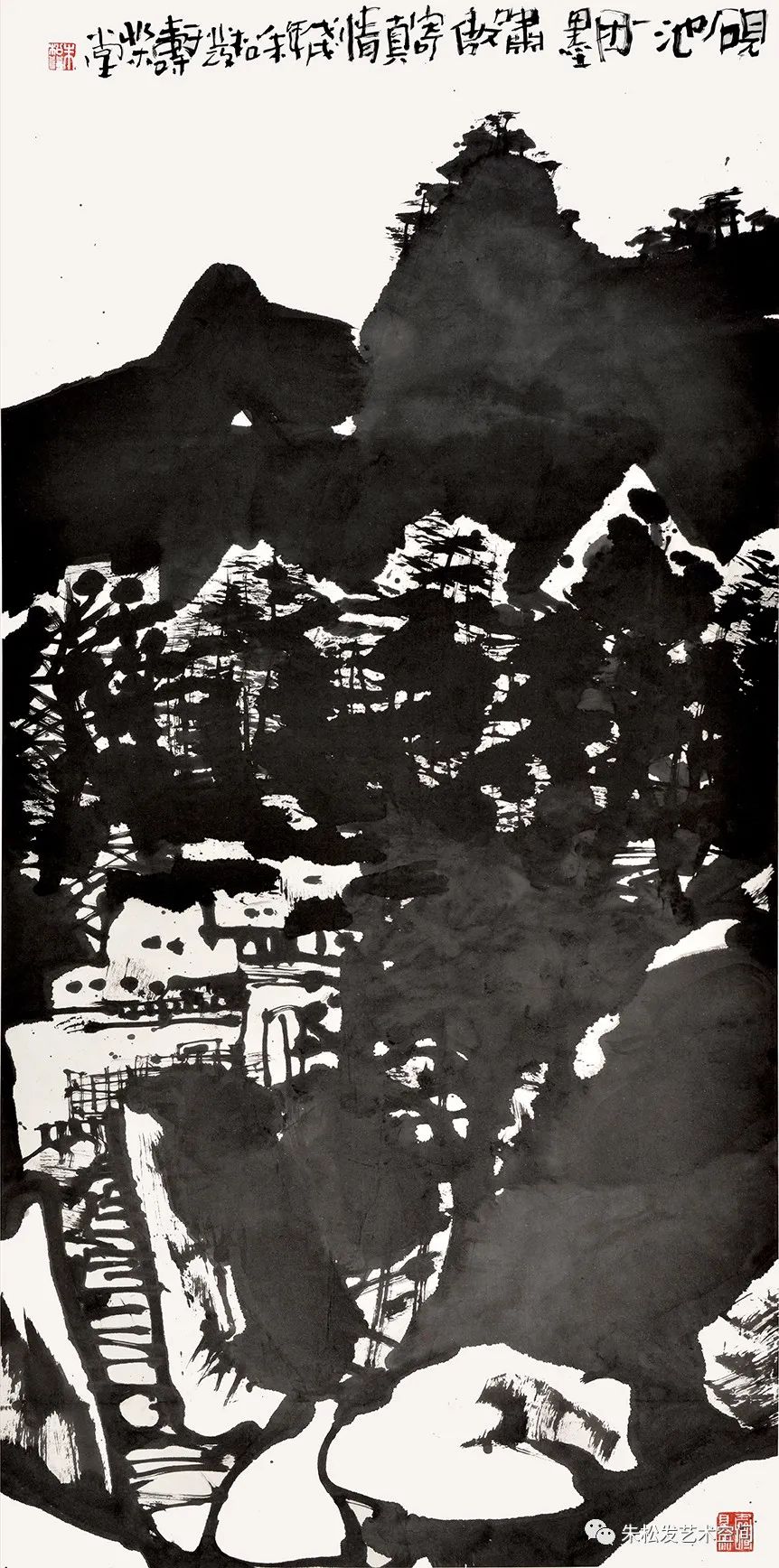

硯池一團墨 嘯傲寄真情 136cm x 68cm 2018年作

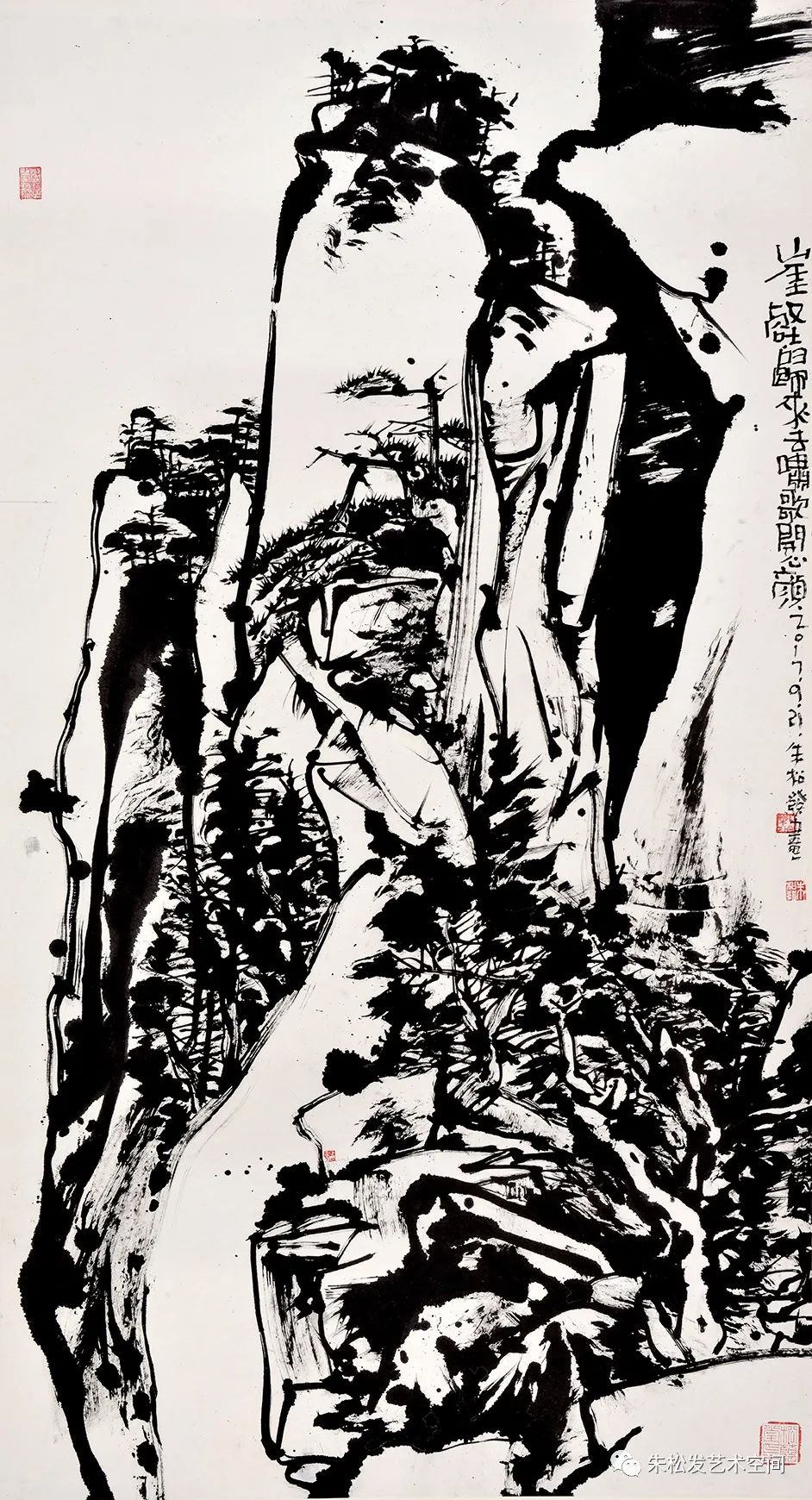

崖壑歸來去 紙本水墨 180cm x 97cm 2018年作

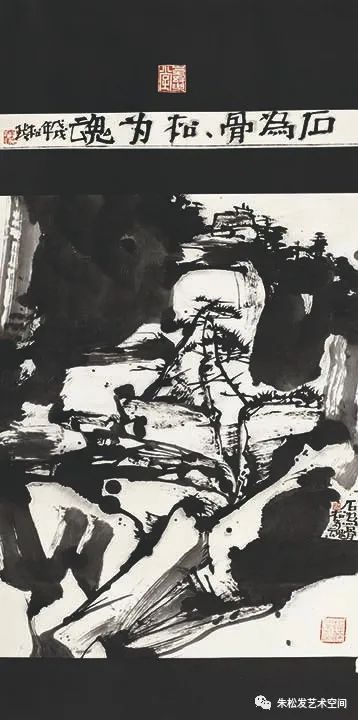

石為骨 松為魂 139cm x 69cm 2018年作

書法 138cm x 68cm 2018年作

古雪 160cm x 69cm 紙本水墨 2018年作

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號